<続き>

蛍光X線分析装置の名称は「エネルギー分散型・微小部蛍光X線分析装置・AXS Bruker製・M4 TORONADO型」である。

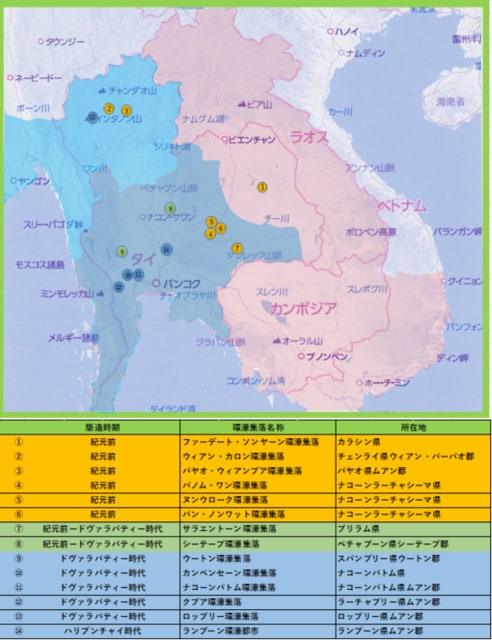

以下、スペクトルと生データを掲示する。これらだけでは類似性などの判断は難しいであろうが、取敢えずそれを羅列しておく。

<資料1:青磁鉄絵麒麟文見込み陶片>

<資料1-A:鉄絵部分>

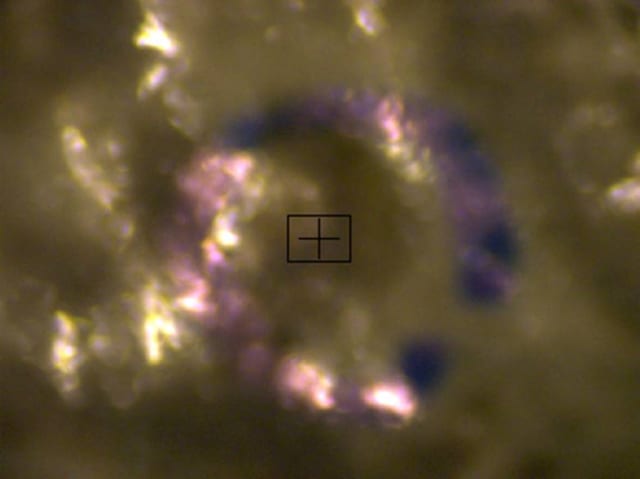

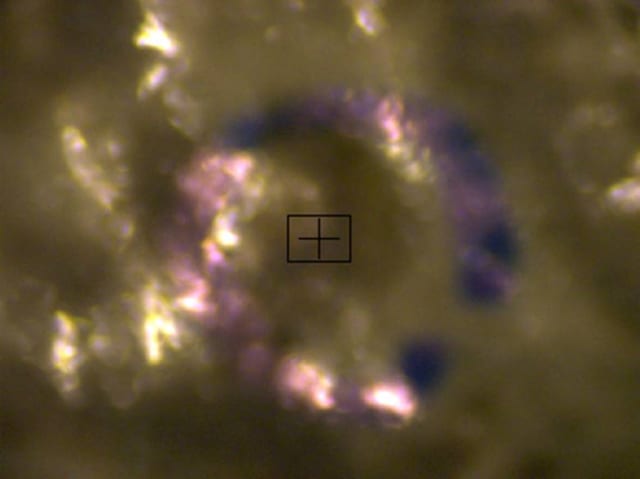

分析にかけると、焦点が合った時点で分析装置に画像が表示される。下の写真がそれであるが、これでは陶片のどこの部分か判然としない。

中央四角枠内のクロスポイントが焦点を合わせたところである。ところが写真のように鉄絵の何処の部分か分かりつらい。従ってデータを紹介するにあたっては、以下のような写真を掲示する。測定点はマジック○枠の中央とご理解願いたい。

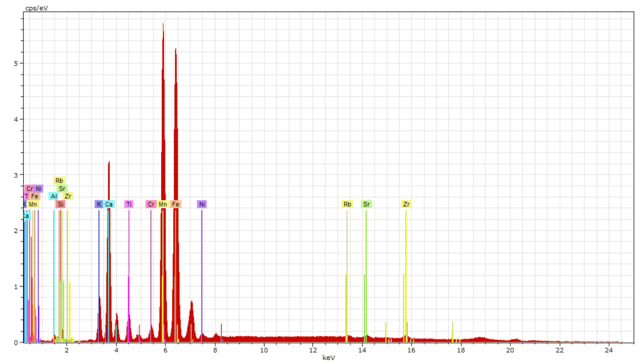

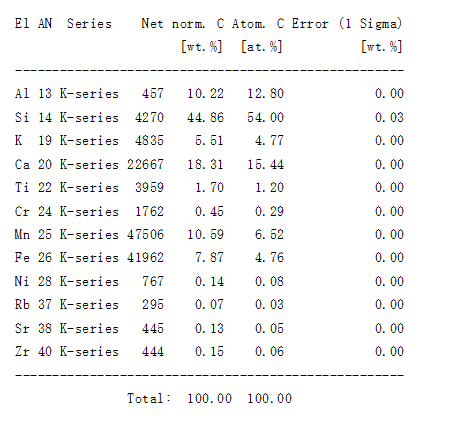

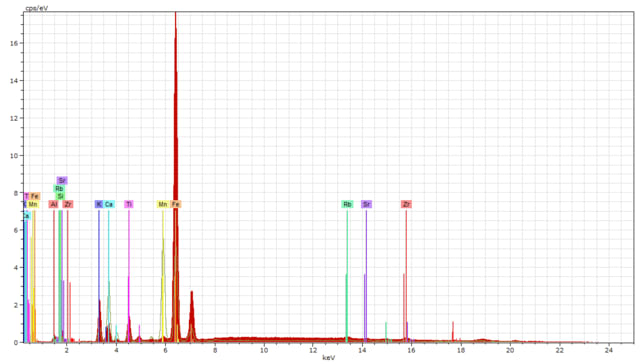

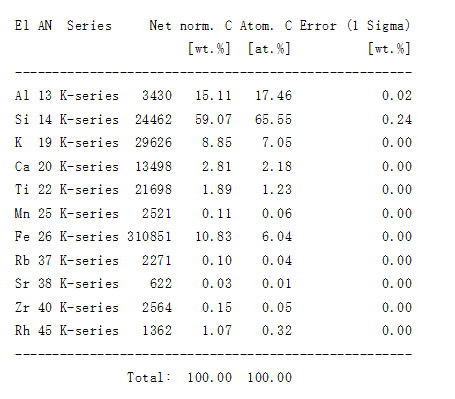

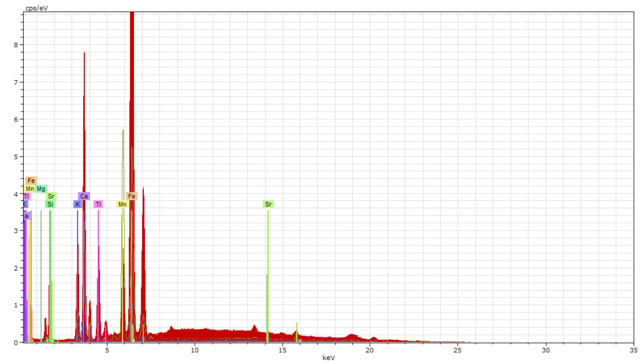

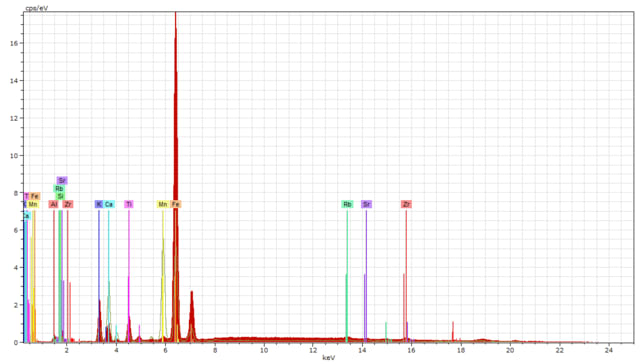

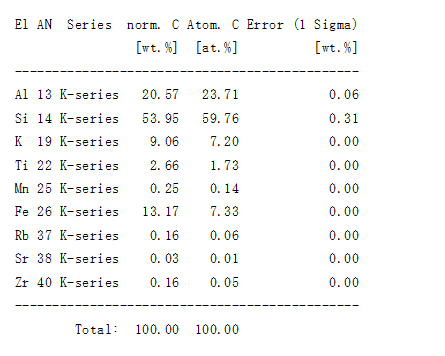

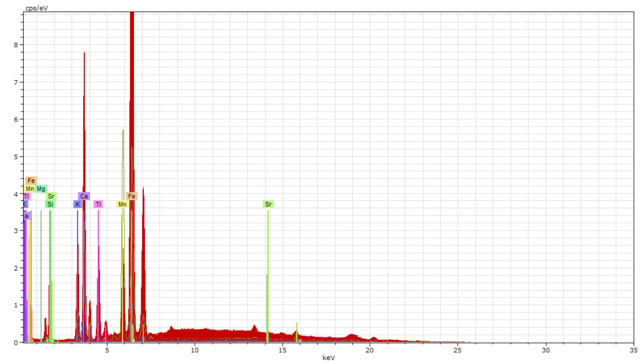

以下、スペクトル・グラフ、生データの順に紹介する。

以下、スペクトル・グラフ、生データの順に紹介する。

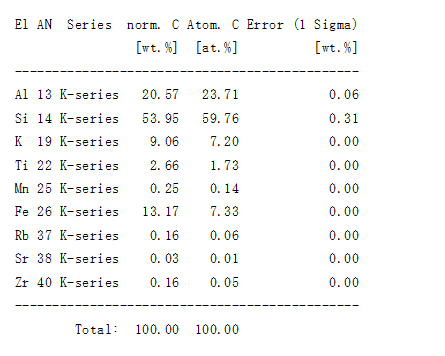

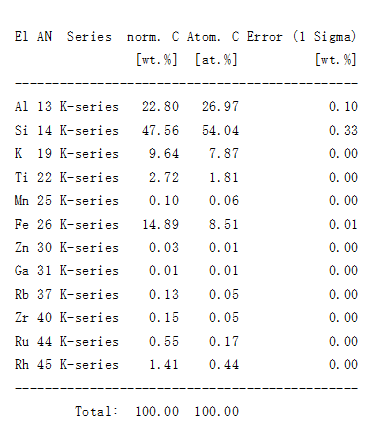

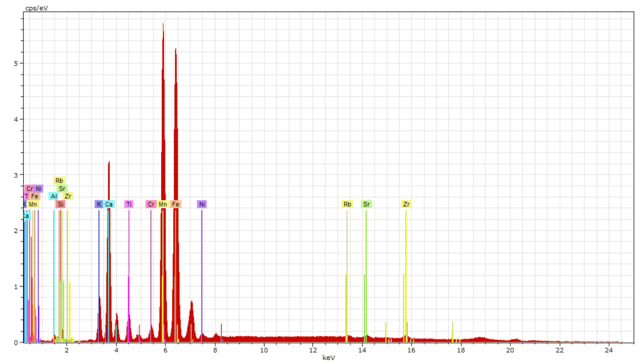

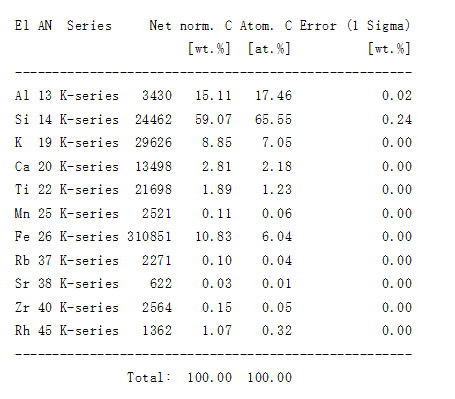

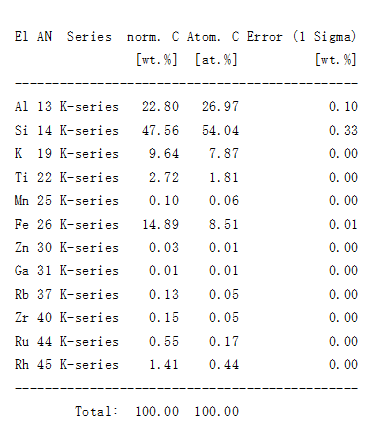

以上が、資料1の鉄絵部分の生データである。一般的にFe(鉄)が10%前後になると、褐色から黒い色に近づくと云われている。生データをみると鉄は7.87wt%と4.76at%である。重量百分率を用いるのか、原子組成百分率を用いるのか・・・素人にはよくわからないが、鉄絵顔料の一般的な数値であろうと判断している。K、Si、Caは釉薬のガラス質の主成分である。成るほどそのような値を示している。

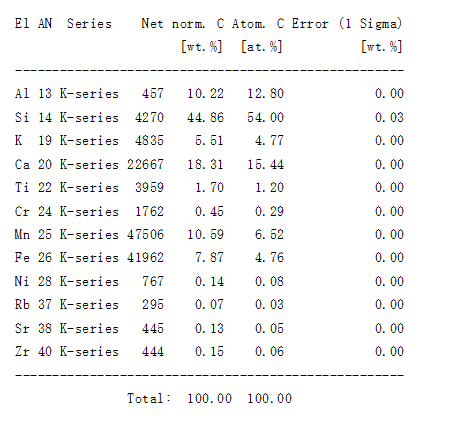

<資料1-B:素地(胎土)部分>

測定点は、何処でもよいと考えたので、分析官氏にはとくに指示していない。その測定点の画像は以下の写真であるが、どーでも良いと云えばどーでも良いので資料2以降は掲示を省略する。

<資料2:青磁鉄絵双魚文盤>

<資料2-A:鉄絵部分>

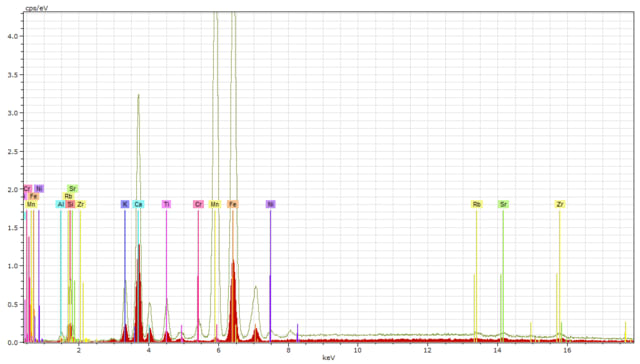

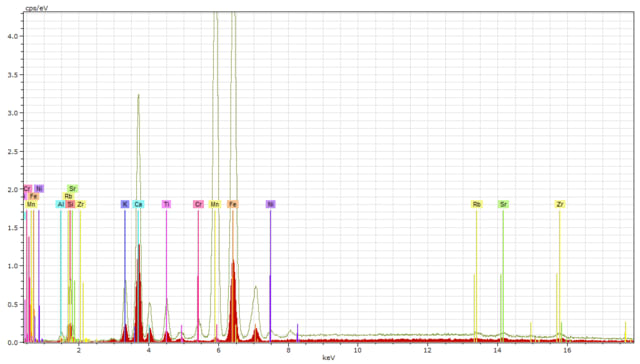

写真では左の魚文の尾鰭先端の鉄絵部分にスポットをあてたが、分析装置の焦点合わせミスで測定精度が90%程度と低く、スペクトルは得られたが、生データは提供してもらえなかった。よってスペクトルのみ提示する。

写真では左の魚文の尾鰭先端の鉄絵部分にスポットをあてたが、分析装置の焦点合わせミスで測定精度が90%程度と低く、スペクトルは得られたが、生データは提供してもらえなかった。よってスペクトルのみ提示する。

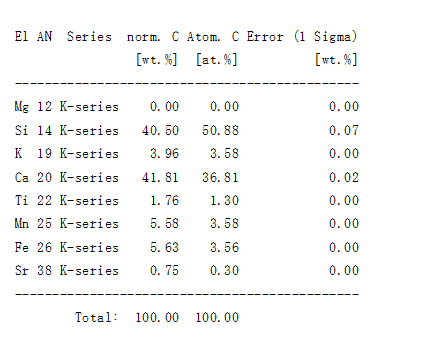

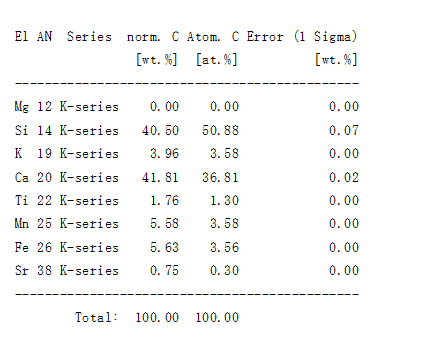

<資料2-B:素地部分>

<資料3:青磁鉄絵見返麒麟文盤>

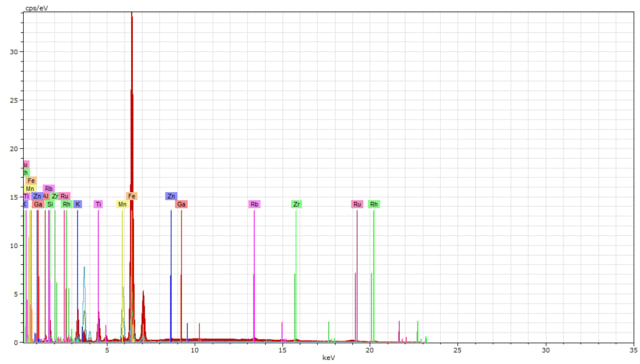

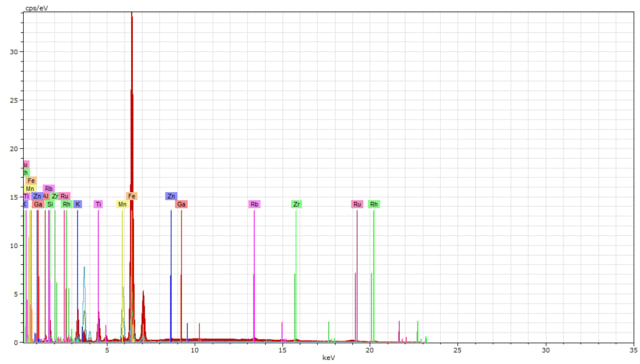

<資料3-A:鉄絵部分>

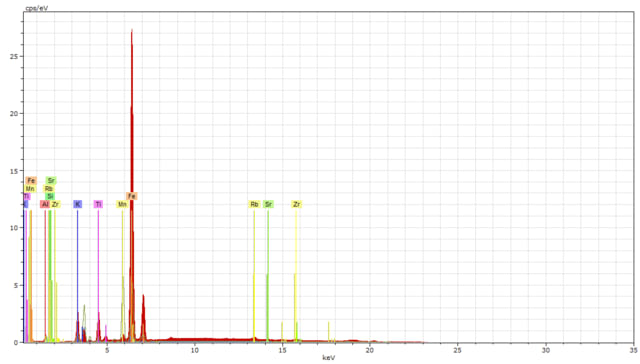

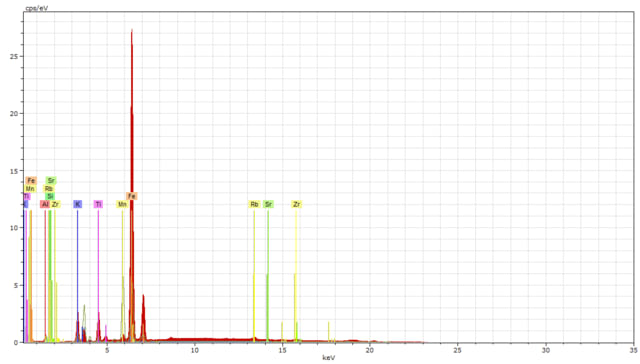

鉄絵部分で分析した個所は、マジックの○枠で麒麟の顎付近。

鉄絵部分で分析した個所は、マジックの○枠で麒麟の顎付近。

<資料3-B:素地部分>

資料4以降は次回紹介したい。

資料4以降は次回紹介したい。

<続く>

蛍光X線分析装置の名称は「エネルギー分散型・微小部蛍光X線分析装置・AXS Bruker製・M4 TORONADO型」である。

以下、スペクトルと生データを掲示する。これらだけでは類似性などの判断は難しいであろうが、取敢えずそれを羅列しておく。

<資料1:青磁鉄絵麒麟文見込み陶片>

<資料1-A:鉄絵部分>

分析にかけると、焦点が合った時点で分析装置に画像が表示される。下の写真がそれであるが、これでは陶片のどこの部分か判然としない。

中央四角枠内のクロスポイントが焦点を合わせたところである。ところが写真のように鉄絵の何処の部分か分かりつらい。従ってデータを紹介するにあたっては、以下のような写真を掲示する。測定点はマジック○枠の中央とご理解願いたい。

以上が、資料1の鉄絵部分の生データである。一般的にFe(鉄)が10%前後になると、褐色から黒い色に近づくと云われている。生データをみると鉄は7.87wt%と4.76at%である。重量百分率を用いるのか、原子組成百分率を用いるのか・・・素人にはよくわからないが、鉄絵顔料の一般的な数値であろうと判断している。K、Si、Caは釉薬のガラス質の主成分である。成るほどそのような値を示している。

<資料1-B:素地(胎土)部分>

測定点は、何処でもよいと考えたので、分析官氏にはとくに指示していない。その測定点の画像は以下の写真であるが、どーでも良いと云えばどーでも良いので資料2以降は掲示を省略する。

<資料2:青磁鉄絵双魚文盤>

<資料2-A:鉄絵部分>

<資料2-B:素地部分>

<資料3:青磁鉄絵見返麒麟文盤>

<資料3-A:鉄絵部分>

<資料3-B:素地部分>

<続く>