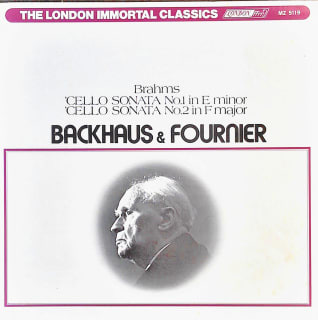

ブラームス:チェロソナタ第1番/第2番

チェロ:ピエール・フルニエ

ピアノ:ウィルヘルム・バックハウス

発売:1974年

LP:キングレコード MZ5119

ブラームスは生涯で2曲のチェロソナタを作曲した。これらのチェロソナタは渋く、とっつきにくい印象を持たれがちだが、曲の仔細を聴き進むと、リスナーは、これらの2曲が豊かな情感と確固たる構成美を持ったチェロソナタの傑作であることに気付かされる。2曲とも聴き終わった後の充実感は、ブラームスの他の室内楽作品に決して引けを取らない。第1番は1865年の夏に完成された作品。この曲は、ブラームスの友人のヨーゼフ・ゲンスバッヒャーに捧げられ、1865年にゲンスバッヒャーのチェロ、ブラームスのピアノで初演された。第2番は、この20年後の1886年の夏に作曲された。晩年のブラームスの室内楽作品らしく、渋く、重いが、第1番がチェロの低音が強調されているのに対し、この第2番は、チェロは低音から高音までの旋律を活発に奏でる。第1番より簡潔に書かれているが、演奏には第1番以上の技巧を要する曲であることが聴き取れる。このLPレコードでのチェロを演奏しているのは、フランスの名チェリストのピエール・フルニエ(1906年―1986年)である。如何にもフランス人演奏家らしく、気品のある格調の高い表現力で、その当時「チェロの貴公子」と呼ばれ、日本でも多くのファンを有していた。このLPレコードでピアノを演奏しているのがドイツ出身の名ピアニストのウィルヘルム・バックハウス(1884年―1969年)である。バックハウスは、1905年、パリで開かれたルビンシュタイン音楽コンクールのピアノ部門で優勝。1946年にはスイスに帰化している。若い頃は「鍵盤の師子王」とまで言われたほどの技巧派であったが、歳を取るにつれて、深い精神性を持つピアニストとして、多くの人の尊敬を集めていた。初来日は、フルニエと同じ1954年。このLPレコードでのピエール・フルニエのチェロ演奏は、実に優雅で美しい響きを存分に聴かせてくれる。ブラームス:チェロソナタというと、その渋さがことさら強調されがちだが、ここでのフルニエのチェロ演奏は、それらとは一線を隔するように演奏自体に滑らかさがあり、決してごつごつした武骨な印象をリスナーに与えない。何か、フォーレとかサン=サーンスのチェロの演奏を聴いているみたいに、穏やかであり、深い静かさが辺りに宿っている演奏内容である。一方、バックハウスのピアノ演奏は、伝統的なドイツ音楽のがっしりとした構成美に貫かれたものとなっている。一見するとこれら二人の演奏は馴染まないかに思われがちだが、実際にこのLPレコードを聴いてみると、実にしっくりと溶け合い、少しの不自然さも感じさせない。(LPC)