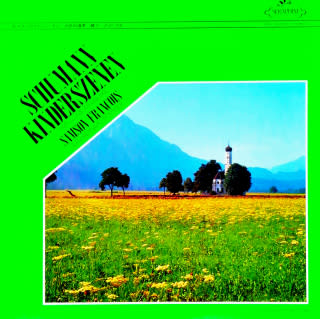

シューマン:子供の情景

蝶々

アラベスケ

ピアノ:サンソン・フランソワ(子供の情景/蝶々)

ジャン=ベルナール・ポミエ(アラベスケ)

LP:東芝EMI(SERAPHIM) EAC‐30039

シューマンのピアノ独奏曲「子供の情景」は、1838年2月から4月にかけて作曲された。これは、シューマンの9歳年上の妻クララから「時々、あなたは子供に思えます」という手紙に触発されて書かれたと言われている。全部で30曲ほどつくった中から、12曲を選び出し、さらに出版時に1曲を加えた全部で13曲からなり、これらに「子供の情景」という名前を付けたもの。「子供の情景」という名から、子供のための音楽と思われるが、「子供の心を描いた、大人のための曲」というのが正解。次の曲のシューマン:「蝶々」も、序曲と12の小曲からなるピアノ独奏曲。ジャン・パウルの小説「なまいき盛り」の終わり近くに出てくる“仮面舞踏会”にヒントを得て書いたと言われている。もともとシューマンは「人々は皆仮面舞踏会の人物のように、本体は深く内に秘め、外見ははかない仮の衣装を着て生きているに過ぎない」という考えを持っており、しばしば仮面舞踏会を扱った作品を作曲しているが、この曲もそれらの一つ。曲名の「パピオン」は、「蝶々」という意味のほか、「ひらひら舞う紙切れ」という意味があるが、シューマンはこの両方の意味を込め、この題を付けた。3つ目の曲のシューマン:「アラベスケ」は、1838年、シューマン29歳の時の作品。妻のクララは、この曲をことのほか愛し、コンサートでしばしば演奏したという。ところで、このLPレコードのライナーノートは、藤田晴子(1918年―2001年)が書いている。藤田晴子は、ピアニストのほか、音楽評論家、法学者としても活躍し、音楽関係の単行本のほか、「レコード芸術」誌の月評を手掛けていた。その生前の功績を讃え、岩手県八幡平市に「藤田晴子記念館」が開設されている。ところで、このLPレコードは、「子供の情景」と「蝶々」をサンソン・フランソワ(1924年―1970年)、「アラベスケ」をジャン=ベルナール・ポミエ(1944年生まれ)と、フランスを代表する2人のピアニストが録音している。サンソン・フランソワの「子供の情景」と「蝶々」の演奏は、いつものフランソワとは少々異なり、内に向かう志向の強い演奏であり、安定感のある、同時に温かみが一段と光る演奏内容である。フランソワにもこんな穏やかな一面があったのか、と思わず感じ入って聴いてしまった。一方、ジャン=ベルナール・ポミエの「アラベスケ」は、如何にも若き日の演奏に相応しく、躍動感に溢れた演奏であり、同時に抒情味も持ち合わせている。(LPC)