ワンタッチ靴紐に適した紐が中々見つからない。摩擦が少ないのという点ではテグス糸だけど直径が2mmなんて太いのは海釣りと無縁な場所では売ってない。近所の釣具屋で売ってるのは20号(φ0.74mm)くらいまで。そもそも釣り糸じゃぁ1mなんて短さでは買えない。ちなみに直径2mmなら150号。

ホームセンターをうろついてたら防獣ネットが目に入った。目の大きさが10cmX10cmのネットの糸の太さが丁度良い。10cm単位(26円)で売ってるので20cm頼んだんだけど、そんな短いのを頼む人は居ないと言われた。じゃぁってんで50cm頼んだ。それでも百円くらいと安い。

目の大きさが10cmの網

もう切り終わったかなって頃に店員が「50cmって言いましたよね」って確認するから頷いて再び他の商品を見てた。出来たと言われて見ると明らかに50cm以上切ってあった。まぁでもこんなに沢山要らないよって言ったところで廃棄だし切る手間も余計なので黙って受け取った。

紐を取り出すために網をほぐしてたら階段状になった。これだともし10cmとか20cmしか買わなかったら紐はぶつ切りだったな。店員がきっちり50cm切っててもダメっぽい。布だと縦糸と横糸で織るし、セーターなどは一段ずつ編んでいく。でもこういう網はそうではないんだな。

ほぐしたら階段状になった

ホームセンターをうろついてたら防獣ネットが目に入った。目の大きさが10cmX10cmのネットの糸の太さが丁度良い。10cm単位(26円)で売ってるので20cm頼んだんだけど、そんな短いのを頼む人は居ないと言われた。じゃぁってんで50cm頼んだ。それでも百円くらいと安い。

もう切り終わったかなって頃に店員が「50cmって言いましたよね」って確認するから頷いて再び他の商品を見てた。出来たと言われて見ると明らかに50cm以上切ってあった。まぁでもこんなに沢山要らないよって言ったところで廃棄だし切る手間も余計なので黙って受け取った。

紐を取り出すために網をほぐしてたら階段状になった。これだともし10cmとか20cmしか買わなかったら紐はぶつ切りだったな。店員がきっちり50cm切っててもダメっぽい。布だと縦糸と横糸で織るし、セーターなどは一段ずつ編んでいく。でもこういう網はそうではないんだな。

部屋は暖かいのに布団が妙に冷たい時がある。そこでホットカーペットを買ったんだけど、1畳サイズで布団より一回り小さいやつ。頭の辺りは温めなくてもいいやと思い位置を中央よりにずらしたら コントローラが肩に当たってちと気持ち悪い。

写真-1 ベッドは畳ベッド

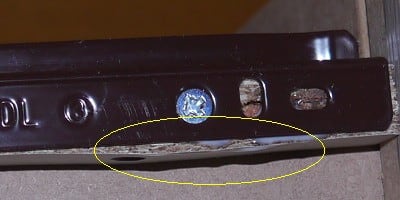

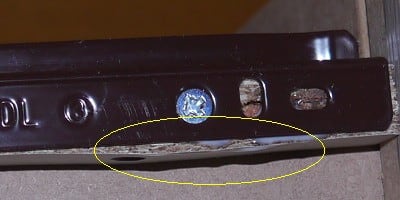

そこでコントローラーをカーペットから離すことにした。写真-2の黄色で囲んだ部分を切ってコードを継ぎ足すわけだ。

写真-2 コントローラーの中

電気を入れてみたけどウンともスンとも。テスターで見たら延長した所に電気が出てない。ふと思ったけど、コードをつなげてる時にコンセントにプラグが挿さったままだった。気が付いて抜いたんだけど、その前に回路を壊しちゃったみたい、という初失敗。ということで新年早々今年の厄落としが出来たということにしよう。

そこでコントローラーをカーペットから離すことにした。写真-2の黄色で囲んだ部分を切ってコードを継ぎ足すわけだ。

電気を入れてみたけどウンともスンとも。テスターで見たら延長した所に電気が出てない。ふと思ったけど、コードをつなげてる時にコンセントにプラグが挿さったままだった。気が付いて抜いたんだけど、その前に回路を壊しちゃったみたい、という初失敗。ということで新年早々今年の厄落としが出来たということにしよう。

もうじき餅つき。その時に使うのし板が虫に食われてたのが気になった。削って平にしようとしたんだけど、穴は表面だけでなかったので削っても削っても綺麗にならなかった。少なくとも60年以上は使ってるんだから仕方ないのかな。そこで新調ということになった。ヨメは1枚板だなんて言うけど年に1度しか使わないからそんなのはちょっとねって感じ。

暫くはネットで物色したんだけど何となく割高感。ふと自作しようと考えた。90cm×70cmと大きさにしたいので加工は避け出来合いの板を買って作ることにした。買ったのは厚さ18mmで90cm×35cmの板を2枚。合板ではなく集成材。それをボンドで貼り合わせた。

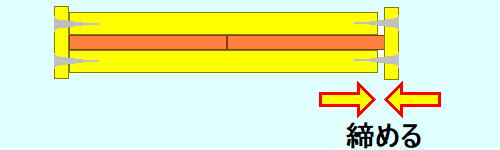

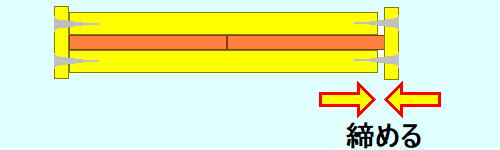

クランプで強く締めて密着したいけど70cmを締める大きなのなんて無い。買っても滅多に出番は無さそう。そこで1回こっきりのクランプを作った。それが下の図。黄色いのが自作クランプ。

木ネジで締めるやり方

締める部分

使い捨てののし板専用クランプで締めてるところ

下手な横好きというか何でも自分でやりたがるけど、今回は板を自分で切らなかったので見栄えは大変良い。

足も付けて出来上がり

暫くはネットで物色したんだけど何となく割高感。ふと自作しようと考えた。90cm×70cmと大きさにしたいので加工は避け出来合いの板を買って作ることにした。買ったのは厚さ18mmで90cm×35cmの板を2枚。合板ではなく集成材。それをボンドで貼り合わせた。

クランプで強く締めて密着したいけど70cmを締める大きなのなんて無い。買っても滅多に出番は無さそう。そこで1回こっきりのクランプを作った。それが下の図。黄色いのが自作クランプ。

下手な横好きというか何でも自分でやりたがるけど、今回は板を自分で切らなかったので見栄えは大変良い。

ネジは錆びついてるのでディスクグラインダーを使って力づくで外すことにした。

ホームセンターで買った蓋は簡単に取り付けることが出来てここまでは極めて順調。時間も10分くらいだったかな。

水を入れて漏れない事を確認したんだけど、水は僅かだけど漏れてしまった。風呂は薄いステンレス板なのできっちり押さえることが出来なかったようだ。ホーローバス用ではダメだったたか。

取り外した蓋などを使って2度やり直した。

これで万全と思ったがやはり漏れてしまった。使ってるネジが細いM6なのが原因かな。日常使うのだと漏れた水で土台を腐らせてしまうけど、年に1~2度なら大丈夫かも。でも出直してやり直すことにした。

秋になると厄介なのがカメムシ。干した洗濯物や家に紛れ込む。着てから臭いがして気がつく。特に多いのが隙間だらけの物置。物置の中に置いてある板と板の間に入り込む。厄介なのが電動工具の中に入られることだ。動かしたとたん悪臭が…

物置にある板と板の隙間で冬眠してたクサギカメムシ

掃除機で吸うと簡単だけど悪臭が掃除機から排出されちゃう。それだけでなくその後掃除機はそのままでは臭くて使えない。何を吸っても悪臭が出て来る。でもカメムシは優しくかつ素早く扱えば悪臭を出さない。体を掴んでも大丈夫。しかし数が多いからそんなことやってらんない。何より目を覚ましてあちこち歩き回るから捕まえる手間も増える。

掃除機のパイプに活性炭を入れたらどうかと考えた。百均で買った脱臭剤をパイプに入れて吸ったら隙間が無くなって吸えなくなった。少し隙間を開けてカメムシを吸ったら臭いは出なかった。脱臭剤が効いたわけではない。柔らかい所で引っ掛かったからのようだ。そこで写真-1~3のようなのを作った。

写真-1 細かく切った段ボール

写真-1の下にあるのが栓だけど、本体に吸い込まれないように見えてる所は少し太くしてある。

写真-2 掃除機本体に吸われないように簡単な栓をする

半分に切ったペットボトルを2つ使う。1つはホース側に付ける。外れないようにグルーガンを使ったけど、強さはこれで十分だった。細かく切った段ボールを半分に切ったペットボトルに入れ、もう1つで蓋をするように被せる。

写真-3 黄色で囲んだのが吸引器

掃除機の先に付ける。強く吸ったら乱暴されたと思って臭いを出す。なので弱い力で吸うとカメムシは臭いを出さない。吸ったら段ボールごと紙袋に入れる。

写真-4 カメムシを吸ったら

写真-5 段ボールごと紙袋に入れる

掃除機で吸うと簡単だけど悪臭が掃除機から排出されちゃう。それだけでなくその後掃除機はそのままでは臭くて使えない。何を吸っても悪臭が出て来る。でもカメムシは優しくかつ素早く扱えば悪臭を出さない。体を掴んでも大丈夫。しかし数が多いからそんなことやってらんない。何より目を覚ましてあちこち歩き回るから捕まえる手間も増える。

掃除機のパイプに活性炭を入れたらどうかと考えた。百均で買った脱臭剤をパイプに入れて吸ったら隙間が無くなって吸えなくなった。少し隙間を開けてカメムシを吸ったら臭いは出なかった。脱臭剤が効いたわけではない。柔らかい所で引っ掛かったからのようだ。そこで写真-1~3のようなのを作った。

写真-1の下にあるのが栓だけど、本体に吸い込まれないように見えてる所は少し太くしてある。

半分に切ったペットボトルを2つ使う。1つはホース側に付ける。外れないようにグルーガンを使ったけど、強さはこれで十分だった。細かく切った段ボールを半分に切ったペットボトルに入れ、もう1つで蓋をするように被せる。

掃除機の先に付ける。強く吸ったら乱暴されたと思って臭いを出す。なので弱い力で吸うとカメムシは臭いを出さない。吸ったら段ボールごと紙袋に入れる。

風呂の水漏れ修理は出直しになったけど、修理の目処がつかないと他の事に集中出来ない。遊ぶ気にもなれない。さてどうやって直すか。穴を塞ぐ部品程度なら自作で作れそうだけど現場は遠い。余計な事をせず既成品を買うことにした。ネットで調べると部品代810円、送料864円なんてのが出て来た。

ダメ元でホームセンターに行ったら同様のがあっさり見つかった。今時薪と灯油を使えるボイラーなんて新調しない。なので取り扱ってるホームセンターは近所に無い。でもこういう部品はあるんだな。サイズは違うけど今回買ったパイプも売っていた。ただパイプに関しては送料込みでも通販の値段と変わらなかった。

これで修理の目処が立った。部品代は1080円だけど自転車で行ったので送料というか交通費はゼロ。ホーローバス用なんて書いてあるけどどうにかなるだろう。

ダメ元でホームセンターに行ったら同様のがあっさり見つかった。今時薪と灯油を使えるボイラーなんて新調しない。なので取り扱ってるホームセンターは近所に無い。でもこういう部品はあるんだな。サイズは違うけど今回買ったパイプも売っていた。ただパイプに関しては送料込みでも通販の値段と変わらなかった。

これで修理の目処が立った。部品代は1080円だけど自転車で行ったので送料というか交通費はゼロ。ホーローバス用なんて書いてあるけどどうにかなるだろう。

風呂の水漏れ直し。蛇腹の部分は思ってたほど柔軟ではなくやや苦戦したけどパイプは無事接続出来た。漏れないことを確認するために風呂に水を張ってボイラー点火。湯が出て来たのでOKなんだけど、今更ながら漏れてた場所はパイプの所ではなく錆びた盲栓だった。ま、良く見りゃこんだけ錆びてるんだから真っ先に疑う所だ。

元々ここにパイプがあったんだけど場所が高すぎた。すると水を満杯にしないといけないので業者に低い場所につけ直して貰ったのだ。そんな余計な作業がウン10年後に再び余計な作業を生んだ。兎に角また出直しだ。

風呂から水が漏れるのが見つかったのが去年の暮今頃だったかな。ボイラーは薪と灯油を使えるやつなんだけど、風呂釜とつなぐパイプの辺りから漏れていた。更に調べたら風呂釜とつないでる部分から漏れてるのが分かった。

パイプを交換するか、パッキンだけで済むか、兎に角パイプを外さないといけない。だけどボイラー側から回したんだけど風呂釜側も一緒に回って外れなかった。ということは業者に頼んだとしても家の中に入る必要があるので立会が必要だ。それは厄介なので自力で直すことにした。

向こう側に誰か居ないとダメだなってことで久々に山梨の別荘に手伝い要員としてヨメを連れて行った。用意した道具が使えるのか確認しようとして回してたら何事も無く外せてしまった。こんな事なら前回外して置けば良かった。

風呂の方から回したら簡単に外せちゃった

部品名が分からなかったけど、インターネットで同じパイプを見つけることが出来た。真っ直ぐな管だけど何故か名前はビックカンY型とYという文字が。パッキンだけというのは見つからなかった。パッキンは何かで代用出来るとは思うけど何度もやり直せないのでパイプごと交換することにした。で、交換する日は未定。

パイプ2本、送料込みで2,821円也

パイプを交換するか、パッキンだけで済むか、兎に角パイプを外さないといけない。だけどボイラー側から回したんだけど風呂釜側も一緒に回って外れなかった。ということは業者に頼んだとしても家の中に入る必要があるので立会が必要だ。それは厄介なので自力で直すことにした。

向こう側に誰か居ないとダメだなってことで久々に山梨の別荘に手伝い要員としてヨメを連れて行った。用意した道具が使えるのか確認しようとして回してたら何事も無く外せてしまった。こんな事なら前回外して置けば良かった。

部品名が分からなかったけど、インターネットで同じパイプを見つけることが出来た。真っ直ぐな管だけど何故か名前はビックカンY型とYという文字が。パッキンだけというのは見つからなかった。パッキンは何かで代用出来るとは思うけど何度もやり直せないのでパイプごと交換することにした。で、交換する日は未定。

この中には未使用の蛍光灯や電球がある。でも何時の間にか家の電灯類の大半がLEDに変わったので処分することにした。まだ蛍光灯が幾つかあるけどそのうちの1つである納戸の蛍光灯をLEDにした。

上の写真は家を建てた時に業者が取り付けた蛍光灯。管剥き出しなのでぶつけたらヤダなってのがあったけどLEDにしたのでその心配は無くなったというメリット。

少し前から魔法瓶がブツブツ独り言を言うようになった。特に支障も無いので放っておいたけど、最近倒したら湯が少し漏れた。そこで新しいパッキンを買った。

中栓は思ってたより複雑だったので途中から説明書を読みながら分解した。買ってもうじき2年になるけど今まで一度も分解してなかったのでカルキが溜まってた。

カルキを掃除し、パッキンを新しいのに交換。栓を閉めるとキュキュッと言うようになり倒しても湯は漏れなくなった。勿論独り言もナシ。

中栓は思ってたより複雑だったので途中から説明書を読みながら分解した。買ってもうじき2年になるけど今まで一度も分解してなかったのでカルキが溜まってた。

カルキを掃除し、パッキンを新しいのに交換。栓を閉めるとキュキュッと言うようになり倒しても湯は漏れなくなった。勿論独り言もナシ。

下水処理は下水道ではなく自前の合併浄化槽である。浄化槽に空気を送るためのブロワーというトースターくらいの大きさの機械が家の傍に設置されてる。それが24時間動いててこれが電気を意外に食う。そしてブーンという耳障りな低周波騒音。

家を建てた当初、ブロワーが2階の寝室の真下ってこともあって俺でも音が気になった。そこで自分で工事して離れた場所に置いた。しかし今年の夏は窓を開けて寝てるのでヨメは再び音が気になりだした。

騒音対策として地面とブロワーの間にゴム板を置くとかブロワーを囲うというのは誰でも思いつく。それは既にやったので別の方法を考えるか今までの対策を強化するしかない。検索したらパイプの途中を太くするなんてのが出て来た。物は試しとやってみた。試行錯誤した結果が写真-1である。右側に写ってる木箱の中にはブロワーと吸音材。

写真-1 空気の出口側だけパイプを太くした

複数の対策を一緒にやったりしてたのでパイプの途中を太くするのがどれほどの効果があったのか良く分からないけど音は小さくなった。音量計の数値だと10以上も値が小さくなった。写真-2の騒音測定場所から1m離れてたら電源が入ってないかと思うくらいの静かさ。耳の良いヨメも音がしなくなったと満足。

写真-2 ブロワー近くでも静か

初めは写真-3のようにやってみた。そしたらホースのような柔らかい素材は振動するのでうるさくなるというのが分かった。ホースを握ると音が静かになるのだ。それが分かると空気が出る側だけボボボボーと振動してうるさいという事。なので対策は空気が出る方だけで良いというのも分かった。

写真-3 初めは作業のし易さを優先してホースでやってみた

家を建てた当初、ブロワーが2階の寝室の真下ってこともあって俺でも音が気になった。そこで自分で工事して離れた場所に置いた。しかし今年の夏は窓を開けて寝てるのでヨメは再び音が気になりだした。

騒音対策として地面とブロワーの間にゴム板を置くとかブロワーを囲うというのは誰でも思いつく。それは既にやったので別の方法を考えるか今までの対策を強化するしかない。検索したらパイプの途中を太くするなんてのが出て来た。物は試しとやってみた。試行錯誤した結果が写真-1である。右側に写ってる木箱の中にはブロワーと吸音材。

複数の対策を一緒にやったりしてたのでパイプの途中を太くするのがどれほどの効果があったのか良く分からないけど音は小さくなった。音量計の数値だと10以上も値が小さくなった。写真-2の騒音測定場所から1m離れてたら電源が入ってないかと思うくらいの静かさ。耳の良いヨメも音がしなくなったと満足。

初めは写真-3のようにやってみた。そしたらホースのような柔らかい素材は振動するのでうるさくなるというのが分かった。ホースを握ると音が静かになるのだ。それが分かると空気が出る側だけボボボボーと振動してうるさいという事。なので対策は空気が出る方だけで良いというのも分かった。

居間と台所の電灯を蛍光灯からLEDの変えた。居間のは18年、台所のは13年、まだ使えるけどLEDなら虫が少なくなるかもという期待。ただここの所の不順な天気のせいで効果のほどはまだ分からない。

今まで使っていた電灯

最初に交換したのは居間。スマホで調整なんてのではなくリモコンで調整するタイプ。調色11段階、調光10段階調整出来る。ちょっと使ってみたけど調整遊びはすぐ飽きる。電球色と昼光色は使うけど中間の色にすることは無さそう。

電灯の紐は以前使ってたのに付け替えた。しかし違いの分からないヨメというか違いに気付かないヨメはまるで気付かず。言い分はこうだ。「シーリングライトにするって言ってたし紐が前のだから分からなかった」と。兎に角こういうタイプの人間には一般的なサプライズは通用しない。その代わりこれ変えたよと一手間かけると「え゛ーーっ」とサプライズする。

窓ガラスに映ってる交換したLED電灯

居間の方はソケットでカパッと付けたり外したり出来るので取替は簡単。台所の方は電気工事って感じでやりにくい。コネクタに挿してある電線を抜くのに苦戦した。下の写真は台所の天井の電灯。黄色い丸で囲んだ所は以前使ってた蛍光灯の痕跡。LEDになって大きさが20cmくらい短くなった。明るさは以前より明るくなった。蛍光灯がちょうと古くなったせいかも。

最初に交換したのは居間。スマホで調整なんてのではなくリモコンで調整するタイプ。調色11段階、調光10段階調整出来る。ちょっと使ってみたけど調整遊びはすぐ飽きる。電球色と昼光色は使うけど中間の色にすることは無さそう。

電灯の紐は以前使ってたのに付け替えた。しかし違いの分からないヨメというか違いに気付かないヨメはまるで気付かず。言い分はこうだ。「シーリングライトにするって言ってたし紐が前のだから分からなかった」と。兎に角こういうタイプの人間には一般的なサプライズは通用しない。その代わりこれ変えたよと一手間かけると「え゛ーーっ」とサプライズする。

居間の方はソケットでカパッと付けたり外したり出来るので取替は簡単。台所の方は電気工事って感じでやりにくい。コネクタに挿してある電線を抜くのに苦戦した。下の写真は台所の天井の電灯。黄色い丸で囲んだ所は以前使ってた蛍光灯の痕跡。LEDになって大きさが20cmくらい短くなった。明るさは以前より明るくなった。蛍光灯がちょうと古くなったせいかも。

題名に最初風呂蓋ではなく風呂ぶたと書いた。でも豚がうるさいみたいなので蓋という読めても書けない漢字に変えた。その湯船の蓋についた黴が洗っても中々落ちないので買い替えた。

風呂に浸かってる時は蓋を端の方に丸めておく。

ところが蓋を丸める時の音がうるさい。それが前に使ってたのより輪をかけてケキャケキャとうるさかった。前もかなりうるさかったけど今回は色々と試行錯誤。まずはあまり期待しなかったけどガムテープを貼ってみた。音はちょっと柔らかめになったくらいで効果はナシ。次にふすまの隙間をなくすテープを少し切って貼ってみた。効果はあるけど水気で直ぐに剥がれそうだし何より貼り付けが面倒なのでボツ。

次はコーキング材。下のようにやってみたら音は小さくなったけどやはり塗るのが面倒。

塗り方を下のようにした。これだと塗る手間も大したことない。丸めてみたらあの甲高いケキャケキャ音が無くなって静かになった。裏側にも塗れば更に静かになるはずだけど取り敢えずこれで様子見。

コーキング材は建物の隙間を埋めたりする時に使う。接着剤ではないんだけど接着困難な樹脂でもそれなりにくっつけられるというナンチャッテ万能接着剤。しかも値段が安い。色は透明、白、灰色、黒などがある。ここでは灰色と透明なのを使ったけど目立たない透明なのが見栄えが良い。でも綺麗に濡れれば黒でも良さそうだ。

風呂に浸かってる時は蓋を端の方に丸めておく。

ところが蓋を丸める時の音がうるさい。それが前に使ってたのより輪をかけてケキャケキャとうるさかった。前もかなりうるさかったけど今回は色々と試行錯誤。まずはあまり期待しなかったけどガムテープを貼ってみた。音はちょっと柔らかめになったくらいで効果はナシ。次にふすまの隙間をなくすテープを少し切って貼ってみた。効果はあるけど水気で直ぐに剥がれそうだし何より貼り付けが面倒なのでボツ。

次はコーキング材。下のようにやってみたら音は小さくなったけどやはり塗るのが面倒。

塗り方を下のようにした。これだと塗る手間も大したことない。丸めてみたらあの甲高いケキャケキャ音が無くなって静かになった。裏側にも塗れば更に静かになるはずだけど取り敢えずこれで様子見。

コーキング材は建物の隙間を埋めたりする時に使う。接着剤ではないんだけど接着困難な樹脂でもそれなりにくっつけられるというナンチャッテ万能接着剤。しかも値段が安い。色は透明、白、灰色、黒などがある。ここでは灰色と透明なのを使ったけど目立たない透明なのが見栄えが良い。でも綺麗に濡れれば黒でも良さそうだ。

お値段以上の臭いに悩まされた食器棚の臭いはもう消えた。そりゃまぁ8年も経って消えないようじゃ困る。でもカウンターとの高さは同じ方が良いなというヨメの希望が発生。

10cmくらいの高低差

今度は引き出し式にした。家具の組立で何時も苦戦するけどもう1度やれば簡単だなと思う。その理由は説明書が組み立て経験者目線で書かれてるからだろう。25年くらい前、IBMはパソコンの取扱説明書のチェックを初めて読む人に読んで貰って品質を上げた。あらゆる取扱説明書もそうやって誰でも最初からすんなり理解出来るようにして欲しい。

組み立てで気を使ったのがダボとボンド。ネジと違って失敗したらやり直しがきかない。幸い1度だけ間違えそうになっただけで済んだ。ちと失敗したのはレールのネジ止め。穴は開いてないしその部分の説明が無かった。それなら単にネジで止めればと思ってやったら板が膨らんでしまった。それからはドリルで下穴を開けてからネジを入れることにした。

ネジを締めこんだら板が膨らんじゃった

出来合いの家具だからピッタリ同じ高さなんてのは無い。脚付きのを選び、脚を短くするつもりだった。でも円錐形の脚を4本同じ長さにするのは無理だと判断。有り勝ちな予定変更。

この脚は使わないことにした

脚の代わりにしたのはボルト。これだと長さ調整が簡単に出来る。

ロックナットでボルトが緩まないようにした

高さはまぁまぁ同じになったので成功。何より心配したガタツキが無い。

今度は引き出し式にした。家具の組立で何時も苦戦するけどもう1度やれば簡単だなと思う。その理由は説明書が組み立て経験者目線で書かれてるからだろう。25年くらい前、IBMはパソコンの取扱説明書のチェックを初めて読む人に読んで貰って品質を上げた。あらゆる取扱説明書もそうやって誰でも最初からすんなり理解出来るようにして欲しい。

組み立てで気を使ったのがダボとボンド。ネジと違って失敗したらやり直しがきかない。幸い1度だけ間違えそうになっただけで済んだ。ちと失敗したのはレールのネジ止め。穴は開いてないしその部分の説明が無かった。それなら単にネジで止めればと思ってやったら板が膨らんでしまった。それからはドリルで下穴を開けてからネジを入れることにした。

出来合いの家具だからピッタリ同じ高さなんてのは無い。脚付きのを選び、脚を短くするつもりだった。でも円錐形の脚を4本同じ長さにするのは無理だと判断。有り勝ちな予定変更。

脚の代わりにしたのはボルト。これだと長さ調整が簡単に出来る。

高さはまぁまぁ同じになったので成功。何より心配したガタツキが無い。

何年か前に土間の電球を取り替えようとしたら口金が普通のより小さかった。普通って何なんだというとE26というサイズ。E27とかE25なんてのは無い(、多分)。問題の電球の口金サイズはE26より1段階小さなE17なんだけど、こんなサイズなのがたった1つあるだけで予備の電球を2種類用意しないといけない。

口金サイズが他と異なるのはよろしくないのでソケットをE26に変えることにした。そしたらこんなアダプターがかましてあった。ここにE17を使う理由は無い。業者の勝手な都合でこんなことをしたに違いない。しかしそのせいで以前、他の電球があるのにE17サイズの電球をわざわざ買ってしまったのだ。