洗濯機の風呂水ポンプが動かないので水でやっている。するとヨメが「このタオル臭う」とか言い出した。洗剤はストーブのやかんの湯で溶かしてやってるけど水道水が冷たすぎて洗浄力が今一つなのかな。

洗剤を湯で溶かすのも毎日のことだと面倒だしそろそろ暖かくなってくるとストーブが消えたまま。当然湯は無い。でも水温は相変わらず低い。そこで給湯器の湯で洗うことにした。しかし洗濯機の給水口は水だけ。といってここに湯を持ってくるのは床下に潜ったり壁に穴を開けたりと大工事だ。

そこで湯は洗濯機の隣にある洗面台から分岐。それを直接洗濯機につなぐのが一番簡単だ。でも湯の温度を調整出来るようにと安い混合水栓を買ってきた。これなら湯を使わない洗濯というのも可能。酷い泥んこ汚れなら水だけで泥を落としてから洗いたい。

右上の蛇口は洗濯機周りを洗うため

本来なら水栓は壁に固定なんだけどフレキパイプがしっかりしてるのでそんな必要は無かった。それと壁に埋めない分少し飛び出してやや邪魔だけどまぁいっかってところ。ちなみにフレキパイプは手で曲げられるパイプで元の英語は flexible pipe である。

洗剤を湯で溶かすのも毎日のことだと面倒だしそろそろ暖かくなってくるとストーブが消えたまま。当然湯は無い。でも水温は相変わらず低い。そこで給湯器の湯で洗うことにした。しかし洗濯機の給水口は水だけ。といってここに湯を持ってくるのは床下に潜ったり壁に穴を開けたりと大工事だ。

そこで湯は洗濯機の隣にある洗面台から分岐。それを直接洗濯機につなぐのが一番簡単だ。でも湯の温度を調整出来るようにと安い混合水栓を買ってきた。これなら湯を使わない洗濯というのも可能。酷い泥んこ汚れなら水だけで泥を落としてから洗いたい。

本来なら水栓は壁に固定なんだけどフレキパイプがしっかりしてるのでそんな必要は無かった。それと壁に埋めない分少し飛び出してやや邪魔だけどまぁいっかってところ。ちなみにフレキパイプは手で曲げられるパイプで元の英語は flexible pipe である。

掃除や草取りってのは終わりが無い。幾らやってもまた汚れるし草は生える。これほどではないけど何かが壊れた時はもう一度同じことをしないといけない。場合によっては作る時より厄介。

昨日の雪は5cm程度でそれも昼過ぎには殆ど解けた。でもその後時折強い風が吹いた。ちょっと外に出たら薪棚の屋根が風でめくれてるのを見てしまった。放って置いたら屋根材が剥がれて何処かに飛んでってしまう。余計なことをと思いながら直した。

多分多数派は屋根が壊れたんで修理してくれと電話するんだろうな。直し終わってふとDIYが嫌になった。

昨日の雪は5cm程度でそれも昼過ぎには殆ど解けた。でもその後時折強い風が吹いた。ちょっと外に出たら薪棚の屋根が風でめくれてるのを見てしまった。放って置いたら屋根材が剥がれて何処かに飛んでってしまう。余計なことをと思いながら直した。

多分多数派は屋根が壊れたんで修理してくれと電話するんだろうな。直し終わってふとDIYが嫌になった。

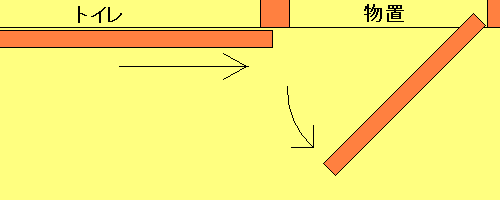

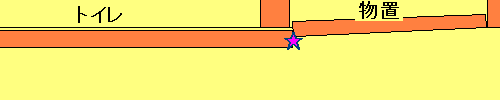

左側がトイレで右側の細い扉は物置である。元々細い扉の部分もトイレだったけど多目的トイレじゃあるまいしそんな広いのを作られても困るってことで物置にした。ここには夏に使う簾と捨てる段ボール箱が入っている。図-1のようにトイレのは引き戸で物置のは開き扉である。

これがずっと気になっていた。というのもトイレに入ってる時に開き扉をきちんと閉めないで去って行く人物が居たらどうなるか。もしくは何かの拍子に半開きになったら引き戸が動かなくなってトイレに閉じ込められてしまうのだ。それが図-2である。

そこで図-3になるように作り直した。こうすれば図-2のようになっても戸は何とか動くようになる。

といっても扉を付け替えただけ。でも簡単だと思ったけど1人でやるには意外に手こずる作業だった。直した結果が下の写真。取っ手の位置が元々真ん中の高さになかったので付け替えたら随分と上になった。といって使い難いってほどでもないし、うちの住人が何度も開け閉めした1ヶ月後に扉の事を聞いてみたら案の定全く気付いてなかったという違いの分からない女。

後になって気づいたけど動かなくなった引き戸はちょっと持ち上げれば簡単に外すことが出来た。まぁでも最初っから困った事態にならないようにして置いた方が何かと無難。

刈払機やチェーンソーなど凡そエンジンを使ってる道具には振動がある。強い振動は白蝋病の原因である。俺はたまに使うくらいだからそんな事にはならないだろうけど振動はなるべく避けたい。少しでも振動を感じないようにと振動防止手袋を買ってみた。効果はというと気休め程度かな。これは凄いってほどの差は感じなかった。

9百円くらいの振動防止手袋

車やオートバイでは振動軽減の方法にエンジンとフレームの間にゴムを挟むというのがある。ラバーマウントと言う。そんなのを刈払機でやってみた。

刈払機

刈払機ってのは上のような道具なんだけど、ハンドルとメインパイプを取り付けてる金具の間にゴムを挟んでみた。それを簡単に描いたのが下図。

パイプと取付金具の間にゴム(黒い部分)

エンジンを動かしてみると振動防止手袋よりは良いような気がした。でも客観的に測定する物が無いの気のせいかもしれない。またどの周波数の振動を測定するかによっても体感とは異なりそう。少なくとも1時間くらい使ってみないと評価のしようがない。なのでちゃんと分かるのは来年の夏という気の長い話。

黒い部分がゴム

嫌いな家事と言ったら草むしり。そうは言ってらんないからたまにはやるけど直ぐ嫌になる。俺はヨメが出来なくて俺なら瞬時に終わる仕事をしてエラそうにしてる用心棒みたいなのが良い。

外水道のパッキンがダメになった。ダメになったのは二股になってる蛇口のホースが無い方。暫くの間は不凍栓で開け閉めして使ってた。使うのは大抵ホースが付いてる方。するとホースが無い方から水がポタポタと漏れる。そこで重い腰を上げて直すことにした。使う道具は大き目の自在スパナとラジオペンチ。

ホース専用の蛇口があるとけっこう便利

パッキンは指で出せなかったので先の細いラジオペンチで摘み出した。後で思ったけどピンセットの方が良かったな。

本来はゴムをナットで止めてあるのにそれが行方不明。水が漏れるのはそのせいかもしれないけど新品に交換。恐らく20年くらい前に買った物だから新品というよりは未使用品。劣化してなかったので水漏れは無かった。

ナットが無くなっていたパッキン

2014年の大雪で薪棚の屋根が変形したり穴が空いてしまった。屋根材の使い方を間違ったからなんだけど兎に角このままじゃまずいのでようやく作り直し。今度は屋根材にタキロンと呼ばれてる樹脂製の波板。

波板は重ねて打ち付けるんだけど雨漏りなんてのを気にしない薪棚なので重ねる部分は最小限。ところが3枚目を付けた時に一番最初の重ねが最小限ではなかったのに気が付いた。まぁ1ヶ所くらいいいかとやり直さずに続けた。

1枚目と2枚目は1列余計に重ねてしまった

2枚目以降はずっとこの重ね方

最後の1枚、17枚目を合わせてたら後少しというところで単管を覆えないのが分かった。最初の1列がまさかこんな風に効いてくるとは。

最初に間違えなかったら単管を覆えたのに…

ズボンの裾の破れが段々大きくなった。放って置いたらある日反対側の足が引っかかってしまった。実は2~3週間くらい前に百均で買ったアイロンパッチで直すつもりだった。でもこれを買った当時のかぎ裂きの大きさはこれの半分くらいだった。直すか捨てるか。同じのを買っても980円か1980円だけどパッチを2枚ペタッ

丸い凸凹はアイロンの蒸気穴

アイロンが温まってる間にかなり前に大きなかぎ裂きを作ってしまった野良仕事用ジャケットも修理。このパッチ、簡単に直せて実に便利なんだけど、薄い色のパッチは糊が付いてる方が分かり難く1回逆に当ててしまった。その結果はというとパッチがアイロン側に…

全部違う色にすれば良かったかな

家を建てたばかりの頃、棚作りをしたり庭に物置を作ったりした。その時に使った板などの端材を捨てずに取っておいた。こういうのがあるとちょっと欲しいなって時に重宝する。そのために端材用の物置まで作った。だけど最近は大工仕事をしないので端材を使う機会が無くなった。

たまに使おうとすると隙間からカメムシだの虫の糞。しかも埃っぽかったり汚かったり。そんなのを使って何かを作るのも嫌なので思い切って燃やしてしまうことにした。価値が減った物によって空間を占領されるのはそれはそれで勿体無いし無駄なのである。

これからはもっと価値のある物を置く予定

車のガソリンを給油するついでにチェーンソー用のガソリンも買った。ところが車内に乗せたタンクからガソリンの臭い。オーリングがヒビが入ってたのは少し前に気が付いたけど、そこから気化したガスが漏れていた。

ヒビだらけのオーリング

近所の店でオーリングを見つけられなかったので耐油性のあるゴム板で作ることにした。ちなみに耐油性と書いてないゴムで作るとふやけてしまう。

座金を型代わりにして彫刻刀で切り抜いた。

栓はキャップボルトなのでゴムとの接触面がやや狭いけど暫くはこれで様子見。気化したガスが漏れて臭いがしなければ成功。

近所の店でオーリングを見つけられなかったので耐油性のあるゴム板で作ることにした。ちなみに耐油性と書いてないゴムで作るとふやけてしまう。

座金を型代わりにして彫刻刀で切り抜いた。

栓はキャップボルトなのでゴムとの接触面がやや狭いけど暫くはこれで様子見。気化したガスが漏れて臭いがしなければ成功。

ガソリン携行缶の空気調整ネジが回しにくい。そんなに頻繁に使うものではないのでこんなもんだと思って我慢して使ってた。

指で緩めにくいネジ

たまにしか行かないホームセンターをウロウロしてたらこの空気調整ネジが蝶ネジになってるガソリン携行缶があった。これなら使いやすそうだ。店員にこの空気調整ネジは売ってるのか聞いたら「うちには売ってないけど蝶ネジを買えば良い」と言う。てっきり特殊なネジピッチだと思ってたのでそんな事全く考えてなかった。

普段行く店に行ってみた。蝶ネジには2種類ある。欲しいのはボルト型の方。残念ながら10Mサイズの蝶ネジは無かった。あったのは8Mまだ。ナット型の方は10Mがあったのでそれを買ってそれっぽく作ろうと思ったけど止めた。

空気を調整するためにネジに溝が彫ってあった

キャップボルトの頭に穴を開け、そこに8番線(直径4mm)という太い針金を通して取手にした。穴を開けてて気がついたけどボルトの頭がキャップなので穴は開けやすかった。普通の六角ボルトの3分の1くらいの手間かな。

使ったのはキャップボルト

出来上がったのがこれ。蝶ネジより幅が広いのでずっと軽く回すことが出来る。

自作の空気調整ネジ

空気調整ネジとは言うものの実際の目的は出て来るガソリンの流れをコントロールする事である。ネジに取っ手をつけたお陰で初めてこのネジで出てくるガソリンをコントロール出来た。今までは溢れさせてしまうことしばしば。

Oリングが劣化してた

たまにしか行かないホームセンターをウロウロしてたらこの空気調整ネジが蝶ネジになってるガソリン携行缶があった。これなら使いやすそうだ。店員にこの空気調整ネジは売ってるのか聞いたら「うちには売ってないけど蝶ネジを買えば良い」と言う。てっきり特殊なネジピッチだと思ってたのでそんな事全く考えてなかった。

普段行く店に行ってみた。蝶ネジには2種類ある。欲しいのはボルト型の方。残念ながら10Mサイズの蝶ネジは無かった。あったのは8Mまだ。ナット型の方は10Mがあったのでそれを買ってそれっぽく作ろうと思ったけど止めた。

キャップボルトの頭に穴を開け、そこに8番線(直径4mm)という太い針金を通して取手にした。穴を開けてて気がついたけどボルトの頭がキャップなので穴は開けやすかった。普通の六角ボルトの3分の1くらいの手間かな。

出来上がったのがこれ。蝶ネジより幅が広いのでずっと軽く回すことが出来る。

空気調整ネジとは言うものの実際の目的は出て来るガソリンの流れをコントロールする事である。ネジに取っ手をつけたお陰で初めてこのネジで出てくるガソリンをコントロール出来た。今までは溢れさせてしまうことしばしば。

5~6年前まではポリタンクに20リットル入れていた。本来は18リットルだけどまぁ何とか入る。でも持ち運びに重いし口元まで灯油があるので溢れないようにするのに気を使う。なので最近は正しく18リットル。

今回は更に減らして15にしてみた。当然だけど持ち運びが楽。灯油タンクに入れる時も楽。なのでこんな工夫は不要。近い将来ヨボヨボして力が無くなったら10リットルだ。でもそこまで衰えたら業者に給油頼む方が良いかな。

滑車を使って重さを半分にして持ち上げていた

今回は更に減らして15にしてみた。当然だけど持ち運びが楽。灯油タンクに入れる時も楽。なのでこんな工夫は不要。近い将来ヨボヨボして力が無くなったら10リットルだ。でもそこまで衰えたら業者に給油頼む方が良いかな。

風呂場のシャワーの水が変な方向に飛ぶようになった。写真では2本だけどこんなのが5~6本。

5~6本、明後日の方向に

穴だらけのシャワースクリーンという部品を外した。黴で真っ黒かと思ったらそんな事は無かった。でも幾つかの穴が詰まってた。

穴が幾つか詰まっていた

全部の穴を掃除すれば良いんだけど明らかに詰まってる所だけ針で掃除した。変な方向に行く水は無くなってまぁまぁまとまって出るようになった。

まぁまぁな飛び出し具合

穴だらけのシャワースクリーンという部品を外した。黴で真っ黒かと思ったらそんな事は無かった。でも幾つかの穴が詰まってた。

全部の穴を掃除すれば良いんだけど明らかに詰まってる所だけ針で掃除した。変な方向に行く水は無くなってまぁまぁまとまって出るようになった。

ここのところ、「ま、いっか」な気分で何かをやって何度も失敗してる。老化の兆候かも。その1つはレイキを車で轢いちゃったこと。何となくレイキがありそうな気がしてたのに「ま、いっか」な気分でバック。ああヤッパリって感じで柄はお釈迦。

矢印間の距離=タイヤの幅

刈払い機が大して使わないうちにエンジンが焼きついた。ホームセンターで買った安物は修理不能ってことでお釈迦。その時、柄は何かに使えるかと思って捨てないでいた。それがピッタリだったのでボルトで止めて無事復活。今回の修理は何時になく順調で30分もかからず大成功、というよりガサツな行動を控えなくては。

柄をアルミにしたら高級感が出た

刈払い機が大して使わないうちにエンジンが焼きついた。ホームセンターで買った安物は修理不能ってことでお釈迦。その時、柄は何かに使えるかと思って捨てないでいた。それがピッタリだったのでボルトで止めて無事復活。今回の修理は何時になく順調で30分もかからず大成功、というよりガサツな行動を控えなくては。

棚などを作ったものの入れる物が変わったりして作り直しが必要になる。でも面倒臭いと思いつつ幾年月。こういう些細な不具合を毎日我慢するのは精神衛生上良くないのでようやく直すことにした。

直してみて思った。なんでこの程度の調整をするのにこんなに手間のかかる構造にしちゃったのか。しかもネジが多くて無駄に頑丈だった。まぁそれでも何とかやりきったのでストレスの元が1つ減った。これで今年の仕事は全て終わった気分なのは長年出来なかった事が出来たから。

フライパンは窓の所に吊るしてあるけど、鍋と大きな中華鍋はシステムキッチンにしまってある。奥行きが50cmあるけど観音開きの扉なので広い空間を有効利用出来ない。それでも中間に棚を作って2段にして使ってたけど使い難いことには変わりない。でもそんな状態で10年。

2段の引き出しに作り変えた。システムキッチンの扉はそのまま流用して見た目は今までとなるべく変わらないようにした。観音開きの扉を上下2つに切断し、取っ手の1つを下の段に付け替えた。引き出しの取っ手は普通は水平だけどそんな事情で縦。でも使い勝手は悪くない。

扉を上下に切断し、取っ手の1つを下に付け替え

下の写真が引き出したところ。普段なら安い材料で作るんだけど、今回はスライドレールを使ったのでそれなりの精度が必要。安い2×4材だと捻れがある。なので横板には杉の集成材、底板は合板。でもそれ以外の部分は有り合わせの2×4材。

珍しく見栄えが良い@当社比

スライドレールはホームセンター・ブランドだけどベアリングが使ってあったりで1セット千円くらいだったかな。引き出しをしまった時、最後はゆっくりと閉まる仕様。何よりスライドレールなので奥行50cmの引き出しが水平を保ったまま45cmも出るのが良い。

こんな物でも初めて作ると苦戦する。今回のは予想通り厄介だったけどヨメはチャッチャと簡単に作ったと思ってるようだ。引き出しの分解図の他に作り方も描いた。この作り方ってのがけっこう重要だ。考えてみれば簡単そうな組み立て式収納ラック棚だって作り方が無かったら組み立てはけっこう苦戦する。

そして一番のハードルは精度。2つのレールが少しでもずれてたら動かないかも。水平、垂直は通常なら水準器の出番なんだけど、今回は同じ高さの木を作った。これを台代わりにしてネジ止め。

台を兼ねた木で水平を出しながらネジ止め

スライドレールに引き出しの横板を付ける方法で悩んだ。解決策はというと両面テープ。横板をスライドレールとくっつける。くっつける部分は取り外し可能なレール。板をくっつけたままレールを外し、そのままネジ用の穴あけ。ちなみにネジ止めする時は両面テープを剥がす。

スライドレールと板が両面テープでくっつけてある

引き出しは完成したし再びこれを作ることはもう無い。だけど手順はこうした方が楽だったかなというのが何時も終わってから思いつく。だけどそういう案は次に全く異なる物を作った時に少しだけ役に立つ。

2段の引き出しに作り変えた。システムキッチンの扉はそのまま流用して見た目は今までとなるべく変わらないようにした。観音開きの扉を上下2つに切断し、取っ手の1つを下の段に付け替えた。引き出しの取っ手は普通は水平だけどそんな事情で縦。でも使い勝手は悪くない。

下の写真が引き出したところ。普段なら安い材料で作るんだけど、今回はスライドレールを使ったのでそれなりの精度が必要。安い2×4材だと捻れがある。なので横板には杉の集成材、底板は合板。でもそれ以外の部分は有り合わせの2×4材。

スライドレールはホームセンター・ブランドだけどベアリングが使ってあったりで1セット千円くらいだったかな。引き出しをしまった時、最後はゆっくりと閉まる仕様。何よりスライドレールなので奥行50cmの引き出しが水平を保ったまま45cmも出るのが良い。

こんな物でも初めて作ると苦戦する。今回のは予想通り厄介だったけどヨメはチャッチャと簡単に作ったと思ってるようだ。引き出しの分解図の他に作り方も描いた。この作り方ってのがけっこう重要だ。考えてみれば簡単そうな組み立て式収納ラック棚だって作り方が無かったら組み立てはけっこう苦戦する。

そして一番のハードルは精度。2つのレールが少しでもずれてたら動かないかも。水平、垂直は通常なら水準器の出番なんだけど、今回は同じ高さの木を作った。これを台代わりにしてネジ止め。

スライドレールに引き出しの横板を付ける方法で悩んだ。解決策はというと両面テープ。横板をスライドレールとくっつける。くっつける部分は取り外し可能なレール。板をくっつけたままレールを外し、そのままネジ用の穴あけ。ちなみにネジ止めする時は両面テープを剥がす。

引き出しは完成したし再びこれを作ることはもう無い。だけど手順はこうした方が楽だったかなというのが何時も終わってから思いつく。だけどそういう案は次に全く異なる物を作った時に少しだけ役に立つ。