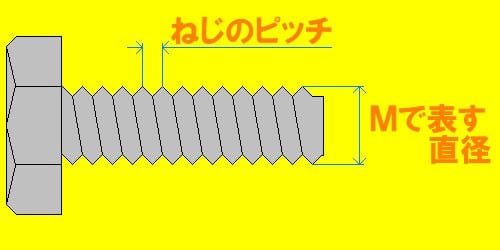

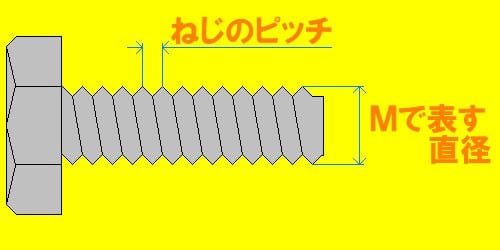

先日8Mのねじを整理した。次は10Mだ。そこに異なるねじ山のピッチのが出て来た。ねじは太さの他にねじ山のピッチが何種類かある。出て来たのは細目ねじという普通のねじより狭いピッチのねじ。

大きさはmmで表す

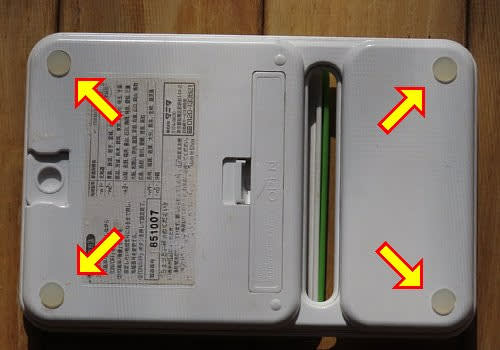

サビも無く綺麗なんだけどこれは不幸のねじだった。ピッチが違うのに気づかず爪付きナットを幾つかダメにしたのだ。勿体ないけど捨てることにした。考えてみると10Mのねじの用途が無い。物置など日曜大工の範囲では8Mのボルトで用が足りるし物置の角材を固定してるのは12Mだし、他は8Mで10Mは全然使ってない。

細目ピッチのねじは廃棄

いっそ残りのねじはは全部捨てれば整理する必要も無くなるんだけど決断出来なかった。必要な時に買ったって数百円で済むはずなんだけどねぇ。そんなのが惜しくて捨てられない物が沢山ある。

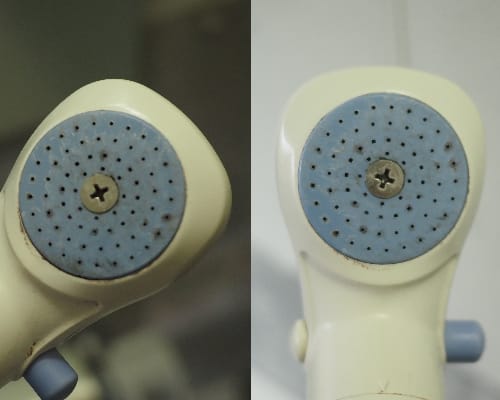

10Mのネジはクライミング用のホールドを固定するネジ。でもボッケ家の壁は10Mではなく8Mで固定。細目の10Mは車の後付座席。最近の車は座席に色々と機能がついてるので後付座席の出番が無くなってしまった。そんなこんなで10Mねじの出番は来ないんだなというのを整理しててようやく気がついた。

サビも無く綺麗なんだけどこれは不幸のねじだった。ピッチが違うのに気づかず爪付きナットを幾つかダメにしたのだ。勿体ないけど捨てることにした。考えてみると10Mのねじの用途が無い。物置など日曜大工の範囲では8Mのボルトで用が足りるし物置の角材を固定してるのは12Mだし、他は8Mで10Mは全然使ってない。

いっそ残りのねじはは全部捨てれば整理する必要も無くなるんだけど決断出来なかった。必要な時に買ったって数百円で済むはずなんだけどねぇ。そんなのが惜しくて捨てられない物が沢山ある。

10Mのネジはクライミング用のホールドを固定するネジ。でもボッケ家の壁は10Mではなく8Mで固定。細目の10Mは車の後付座席。最近の車は座席に色々と機能がついてるので後付座席の出番が無くなってしまった。そんなこんなで10Mねじの出番は来ないんだなというのを整理しててようやく気がついた。