◆〜広報こうふ11月号 こぼれ話〜◆

こんにちは!市民レポーターの深澤朗子です。

「手話奉仕員養成講座」、皆さんご存知でしょうか?

「手話奉仕員養成講座」は手話を初めて学ぶ方に最適な手話講座です。

経緯について、1970年聴覚障害者のコミュニケーションの円滑化を図るため、県が手話奉仕員養成事業を国の補助事業として実施しました。そして、1995年から市町村事業となり、現在では必須事業として実施されています。

毎年4月の広報誌に受講案内が記載されています。定員30名で、申込受付開始後すぐに予約がいっぱいになってしまうほど人気のある講座ですよ。

基本的に5月〜翌年の3月まで、毎週水曜日19時〜約2時間、入門編、基礎編を学ぶという流れになっていますので、初めての方でも安心して受けられます。

この講座のカリキュラムや良いところについて、講師を務めている小澤恵美さんと杉下多恵子さんに聞いてみました!

講師は手話を言語として生活しているろう者、手話通訳の資格を持つ聴者がペアとなって指導しています。受講者は年齢、立場も様々な方が受講しており、一緒に楽しく学べています。

カリキュラムについて、入門編と基礎編があり、入門編は「手話で挨拶、自己紹介程度の会話ができるようになること」、基礎編は「手話の基本文法を学び、相手の手話が理解でき、日常会話ができるようになること」を目標としています。

この講座を修了できたら、全国手話研修センターが行う「全国手話検定試験」という試験の5級と同等レベルになると小澤さんがおっしゃっておりました。手話検定を目指したいというのであれば、この講座を受講してみて、挑戦するのもアリですね!

講座の中には座学で行う講義や施設の見学、体験も入っており、聴覚障害者情報センターを見学しながら補聴器の体験もするそうです。

私が取材に行った日は座学の講義でした。そのテーマは「聴覚障害者の活動と福祉制度」について、ろう者や手話に対する理解がまだ充分でなかった時代に、手話は言語であるということ、ろう者への理解促進とコミュニケーションの円滑化を目的に手話通訳者を養成する制度を設けたことなどの歴史を分かりやすく説明していました。

他にも聴覚障害者に関するマークなどの説明もあり、受講者の皆さんの中には、このマーク見たことがある方も、初めて見る方もいましたが、真剣に聞いており、分からないことがあったら質問したり、講師のユーモアに笑ったりなど良い雰囲気でした。

そこで学習中の方に受講してみての感想なども取材してきました!

「分かりやすくて楽しい」、「習得中ですが、テレビのワイプで手話通訳をしているのを見ながら、分かる手話があると嬉しく思う」、「受講前は手話の本にあるイラストの動きを自分でやっていましたが、ろう講師が表現するのを見て、違うと思うことが多くあり、やはり本だけだと分からないので、直接ろう講師から学ぶことが大事だと改めて思った。」「昔録画した手話を扱ったテレビドラマを見ながら、学んだ手話の使い方を自分で勉強している」と自分流の勉強をしている方もいらっしゃいました。

その他にも、祖父母がろう者なので、手話で会話したいという方もいました。その方は病院で勤めていますが、来院するろう者の方とも手話でお話できるようになり、安心してもらいたいそうです。また、自分が手話を覚えて終わりにするだけではなく、院内でろう者や手話に対する理解を広めたいと真剣な眼差しでお話をしてくださいました。

ろう者と手話でお話をしたい、手話って何だろうと興味を持ったなど、きっかけは様々ですが、講座を通して、皆さんがいきいきと真剣に楽しく学んでいることが感じられました。取材に応じてくださった皆さんからも真剣に手話を覚えて、ろう者と会話できるように頑張りたいという熱意が伝わってきました!

取材に応じてくださった、講師の小澤さん、杉下さん、受講者の皆さん、ありがとうございました。

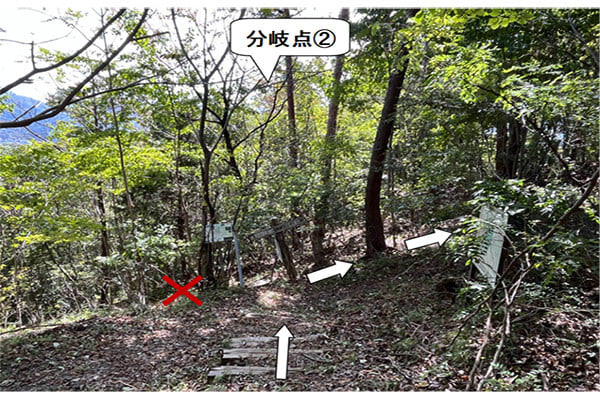

おまけ

おまけ