私は“健康のために甲府の街を散歩しながら、新しい発見をする”を目標に、

市のホームページに掲載されている『甲府市ウォーキングマップ』を見ながら31地区のコースを歩き、中高年の立場で各コースを紹介していきます。

前回<vol.13国母地区>の記事はコチラ

vol.1:東地区Aコース vol.2:千塚地区北側コース vol.3:大里地区アイメッセコース> vol.4:里垣地区西コース vol.5:住吉地区全周コース vol.6:玉諸地区 vol.7:北新地区 vol.8:湯田地区 vol.9:春日地区 vol.10:石田地区 vol.11:中道地区 vol.12:池田地区 vol.13:国母地区

番外編1:「米倉山太陽光発電所」と「ゆめソーラー館やまなし」

番外編2:市立甲府病院 栄養管理士さんのお仕事紹介

****コースの紹介****

第14回は、<朝日地区>です。

※『甲府市ウォーキングマップ』p34に掲載

朝日地区のウォーキングマップはコチラ

~朝日地区~

武田氏の時代には城下町の西の出入り口付近にあり、「三日市場」が設けられていたそうで、甲府城築城により新たな城下町となりました。中世には、甲州街道沿い、現在の上木戸橋西側に「一里塚」が築かれたとのこと。ここには武田氏の時代、上木戸橋付近に城下に出入りする「上木戸」があったそうです。

文豪・太宰治が新婚時代を過ごした地なので、ゆかりの場所を回るコースで街散歩をしました。

①2021年2月14日、「朝日小学校」からスタートしました。

マップと飲み物を持っていざ出発!!

②正門を背にして右手方面へ歩きます。「上木戸橋」を渡り山梨病院方面へ。この道は「穂坂路」と呼ばれるそうで、道の両側には「原山神社」、「法光寺」、「七福神(布袋尊)」などお寺や神社がいくつかあります。

法光寺の「石場(せきば)地蔵」は、「せきば」と「咳」をかけ、笑っている姿から「笑福咳止め地蔵」と呼ばれ、お参りすると咳が止まると言い伝えられているそうです。

「原山神社」は、“うなぎ”が祀られたとても珍しい神社。毎年8月26日には、無病息災、疫病退散を願い、相川にうなぎ3匹を放流しているとのことです。

③原山神社を出て、山梨病院を右手に見て歩きます。

しばらく歩き、和楽器専門店「山形屋琴三絃店」の角を左に入ります。

(山形屋さんは約150年続くお店で、山梨県で一番古い和楽器屋さんだそうです)

この狭い路地は「清運寺」に続く道で、太宰治が結婚前に一時下宿をした「寿館」があったそうです。

④「清運寺」のかわいい石橋を渡り左手に進むと、立派な本堂があります。近くに下宿をしていた太宰治もこの石橋を歩いたのでしょうか。

清運寺は、応長元(1311)年から始まる立像釈迦仏を安置する寺院で、天文元(1532)年に妙清山清運寺が創立されたそうです。

⑤清運寺には、坂本龍馬の正室「千葉さな子」の墓があります。坂本龍馬の“いいなずけ”は「お龍さん」と思いますが、実はこんな話がありました。

さな子は、千葉定吉(北辰一刀流の開祖・千葉周作の弟)の娘。坂本龍馬が定吉の道場に剣術修行に来ていた縁で龍馬とさな子は婚約しましたが、その後の動乱期で2人は結ばれることはありませんでした。明治時代、身寄りも無く生涯独身を通したさな子の死後、懇意にあった小田切謙明(山梨を代表する自由民権運動家)夫妻が、清運寺に墓を建てたそうです。切ない話ですね。

⑥清運寺敷地の北東に「清正公堂」があります。「せいしょこさん」と慕われている、戦国武将・加藤清正公が神格化され祀られています(清正公さん→せいしょうこうさん)。なぜ加藤清正公が甲府で祀られているのか? 不思議ですね。お堂の中に清正公像が鎮座しています。同じ場所に七福神(弁財天)も祀られていました。

⑦清正公堂の横の穂坂路を朝日通りに向かって歩いていき、朝日通りに出たら左折します。

⑧朝日通りをしばらく歩くと、左手に古民家風の落ち着いたお店「ゆめや」さんがあります。こちらは後述の「お楽しみ紹介」でご紹介します。

このお店の少し先に、のし餅と和菓子で有名な「石坂屋」さんがあります。

(散歩の帰りに豆大福を買って帰りました。おいしかったです♪)

⑨山の手通りを渡り、北に進みます。突き当たりのT字路を左折ししばらく歩くと、太宰治がちょくちょく利用していた「喜久之湯温泉」があります。創業は昭和9(1934)年、87年も続く温泉です。

⑩太宰治は毎日午後3時頃まで執筆し、喜久之湯温泉に入り、帰り路、近くの豆腐屋(現在は駐車場)で豆腐を何丁も買い自宅に戻るのが日課だったそう。湯豆腐を晩酌の肴にしたようです。

また、「御崎神社」の境内にある石に座り、一服していたそうです。御崎神社について、宮司の上條 晃さんから興味深いお話が聞けたので、見所紹介で詳しくご紹介します。

⑪御崎神社を通り過ぎ西に進むと、県立甲府第一高校が見えてきます。正門の角を左折し、山の手通りに出て歩道橋を渡ります。

⑫歩道橋を渡ると「大神社」があります。祭神は天照皇大神で、創立年は不詳とのこと。

⑬山の手通りを西に向かって歩いて相川橋を渡り、「甲府年金事務所入口」の交差点まで進みます。

⑭「甲府年金事務所入口」の交差点を右に曲がると、すぐ左手に「関屋地蔵尊」があります。顔だけ出して身体は白い布で覆われた、身の丈2m程の石地蔵が安置されていました。天明6(1786)年に甲府の僧侶「元通」が安置したといわれ、厄除け、家内繁栄、安産等を祈願します。室町時代、この地域に関所があったことから「関屋」の名がついたとのことです。

⑮山の手通りに戻り、その手前の道を左手に進むと、左側に「塩部神明神社」があります。天明3(1783)年の建立といわれ、天照大御神と中井清大夫を祀っています。

中井清大夫は安永6(1777)年に甲府の代官として赴任し、農民のために尽くした人だそうです。

拝殿の奥には本殿があります。歴史を感じるとてもいい本殿です。ぜひ見てみてください。

⑯「甲府年金事務所入口」の交差点に戻り、信号を渡り、甲府年金事務所方面に歩きます。

「甲府年金事務所北」の信号を右折し穂坂路を歩きます。

⑰ アルプス通りを越えて、富士見通りに向かいます。

「富士見通り中」の信号を左折します。

⑱富士見通りを南に進んでやまなみ通りを渡り、「中央病院入口」を右折し、「山梨県立中央病院」の玄関まで行きます。

⑲「中央病院入口」を出てやまなみ通りに戻ります。「中央病院東」の交差点を右折し、やまなみ通りを甲府駅方面に歩いていきます。

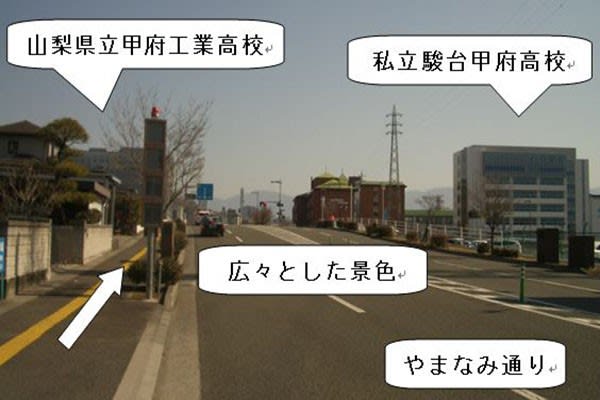

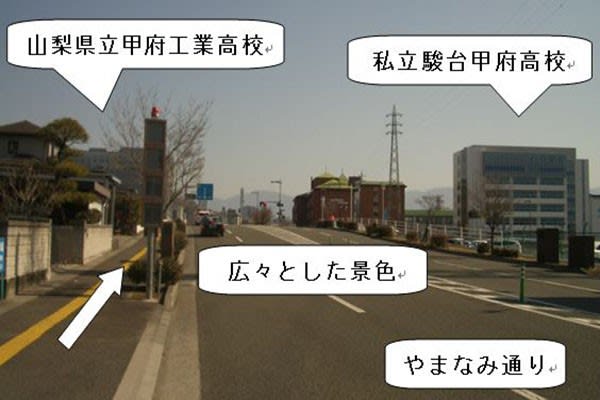

アルプス通りを渡り、県立甲府工業高校と私立駿台甲府高校の間を通り、横沢通りの交差点に出ます。

⑳横沢通りを左折し、すぐにある「慶長院」にお参りをします。

山梨病院の横を通り、穂坂路を左折します。

㉑「原山神社」、「法光寺」を通り過ぎ、朝日小にGOAL!!! おつかれさまでした。

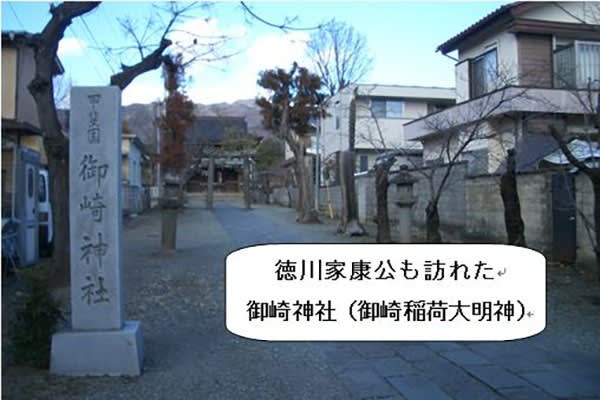

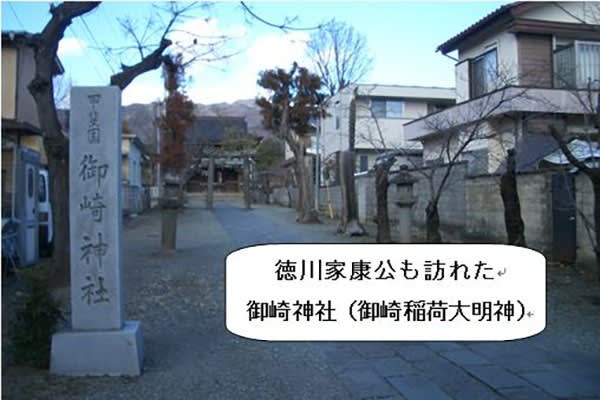

**** 見所紹介1 「御崎神社」 ****

太宰治も訪れていたという御崎神社。

古い石鳥居をくぐると阿吽の狛犬が鎮座し、その先に立派な随神門があります。

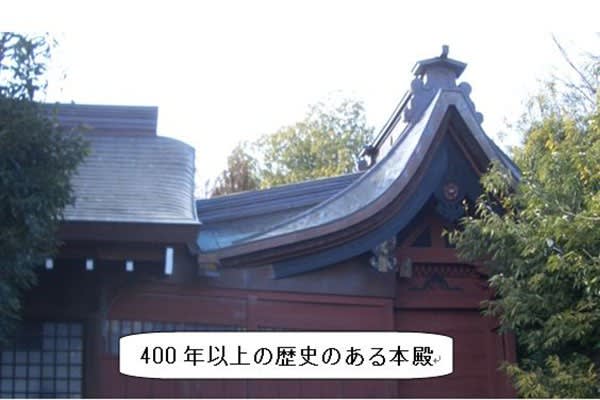

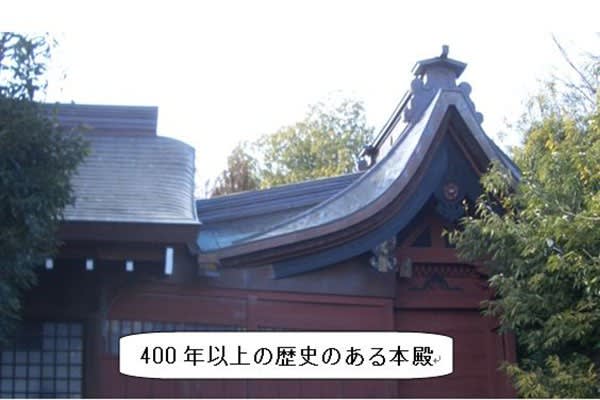

この山門をくぐると、目の前にどっしりとした拝殿があり、その奥には本殿があります。

祭神は、大国主神(おおくにぬしのかみ)、保食神(うけもちのかみ)、稚産霊神(わくむすびのかみ)。甲斐源氏武田家が八代郡石和郷に居を構えた際に守護神として祀られ、その後、幾多の変遷を経て文禄3(1594)年にこの地に建立されました。昭和20(1945)年の甲府大空襲では、幸いにも惨禍を免れたとのことです。

拝殿前には「七福神 恵比寿神」が祀られていました。

天正14(1586 )年8月16日には徳川家康公が参拝し、御崎大相撲の上覧があったそうで、現在は子ども相撲として続いています。宮司の上條 晃さんによると、子ども相撲で使っている行司の「軍配」と弓取り式の「弓」は、徳川家康公より賜ったものとのこと。

次回の子ども相撲のときに見てみたいですね。

太宰治が神社境内の大きなクヌギの木の下の石に座ってたばこを吸っていたという話は、近所の方(現在推定90歳後半)が、幼少の頃(昭和13年~14年)に「甲府に似つかわしくない風体の男の人が来て、石に座りタバコを吸っていた」との目撃証言から、太宰治と推測されています。

毎年600kgものクヌギの実を付けていたというこの樹齢120年の大クヌギは、カミキリムシの被害にあい、2021年1月に止む無く伐採したそうです。

**** 見所紹介2 「神社仏閣の多い地区」 ****

今回の街散歩コースには、たくさんの神社仏閣がありました。

朝日小学校をスタートして、法光寺、七福神(布袋尊)、原山神社、養行寺、桃岳禅院、清運寺、清正公堂、七福神(弁財天)、妙詮寺、御金蔵稲荷大明神、玄法院、七福神(福禄寿)、福寿院、御崎神社、七福神(恵比寿神)、袋大神社、関屋地蔵尊、塩部神明神社、慶長院。

清正公堂で「アマビエのお札」と、関屋地蔵尊で「厄除け、家内安全、安産のお札」をいただきました。

**** コースのお楽しみ紹介 ****

「ゆめや」は、アンティークの着物レンタルや着付けをしている創業35年のお店。店内には全国から収集した一点物の正絹の着物等がずらりと並んでおり、テレビドラマ等の衣装としても利用されているそうです。扱う着物はどれも大正時代から昭和の初めに職人の手仕事でつくられたもので、傷んだ部分は慎重に丁寧に修正しているそうです。特に手の込んだ刺繍の修正は時間がかかるとのこと。着物という日本文化を大切に守っているお店でした。

着物に詳しくない私ですら目を見張るような着物がたくさんありました。中でも「加賀友禅の七宝紋様に花丸紋と牡丹の黒振袖」は、とても華やかな着物です。

たまたま試着している方がいらしたので、撮影させていただき「かずさんの着物カタログ」をつくってみました。着物の良さが上手く伝わったでしょうか? 着物もいいものですね。

**** コースの感想 ****

<朝日地区>は、神社仏閣が多く、学校や大きな病院も多い地域でした。文豪の太宰治が新婚時代に8カ月ほど過ごした場所で、その痕跡も残っていました。その後の作品に朝日地区での生活が影響していたとしたら、素晴らしいことだと思います。太宰治ファンの方にはぜひ訪れていただきたいですね。

1945年の甲府大空襲で一帯がほとんど焼けてしまう中、御崎神社は幸運にも戦火を免れたと伺い、運の強い神社と感じました。御崎神社の凄さを改めて認識しました。

着物に対する認識も新たになりました。織物の技術だけでなく、手の込んだ刺繍技術の高さを見て、いわゆる「晴着」というものを知った気がします。

結構な距離を歩きましたが、メイン通りは歩道があり、脇道は車通りも多くなく歩きやすいコースでした

****【かずさんの 勝手に5段階評価☆】****

甲府市ウォーキングマップ

https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kenkoese/kenko/kenko/kehatsu/walking.html

<参考>

『こうふ 私の地域・歴史探訪 ~甲府を紐解く31地区の軌跡~』

https://kofu-tourism.com/news/77

。

。

がある場所を訪れ、はっこう文化を醸す人たちにお話を聞いた7つのコラムが載っています。

がある場所を訪れ、はっこう文化を醸す人たちにお話を聞いた7つのコラムが載っています。

と味噌。

と味噌。