法律の語り

第1条 [未成年者の喫煙禁止]

満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス

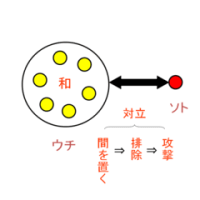

法律にはこれしか書かれていません。これだけなのです。「タバコが身体に悪いから」とか「ガンになるよ」というような「理由」は法は何も語っていないのです。法律の規定は基本的に動機には無関心です。もちろん、司法の段階では、そこの斟酌をとおして、刑罰の量刑を計ることにはなるのですが、法律は一般に道徳的な根拠に無関心なのです。

むしろ、法律はその人間が

「満20歳なのか、どうか」

「喫煙をしたのか、どうか」

ここだけに興味があるのです。私は授業で、そのことを「法は外面的な行為」にのみ関心を払うと説明しました。

外面的という意味

法は道徳ではありません。それはいいとか、悪いとかという問題ではありません。法は法が規定する条件をみたした

「事実」

にのみ関心を示します。ということは、法は法が示す規定にのっとって事実を示さなければそれが〈真実〉であっても、沈黙するのです。それが法律が「外面的行為」にだけ興味を示すという意味です。

学校で喫煙という「完全犯罪」

したがって、こういう人がいれば法は沈黙します。

学校のトイレでだれも周囲にいないことを確認し、タバコを吸う。吸殻はちゃんと吸殻入れに入れて持ち帰る。喫煙後、必ず衣服にはファブリーズをふる。そして、最後に臭い消しのガムを噛む。こうして「完全犯罪」に及んだとき、法は沈黙するのです。

しかし、現実はみなさん、とてもじゃないが甘いのです。衣服にぷんぷん臭いをつけ、通りすがりに「くさい」と木村が思うことはよくあります。だから、その気になるなら、木村を警察犬のように放てば、いくらでも未成年の喫煙は発覚します。便所の張り込みをすればたちどころに逮捕でしょ?

ともあれ、私たちは「法」としての禁止と「道徳」としての禁止の意味を区別しなければいけません。その上で学校の喫煙の意味を考えるのです。

もちろん、未成年の喫煙が法的に禁止されている(それも、前のエントリイで示したようにあくまで「間接的に!」)のですから、学校での喫煙が法的にももとる行為であることは当然ですし、たとえ、「完全犯罪」が成立したとしても、道徳、マナーとしては学校での喫煙はまずいのです。私が申し上げているのは、完全犯罪においては、よい悪いというのではなく、法は沈黙するものだということ、しかし、道徳の世界として、道徳の論理というものがたとえそうであっても存在する。したがって私たちは、法的な規制とは別に、道徳の論理で道徳の運動をとおして、学校での未成年の喫煙は解決していかなければいけないということなのです。

学校教育法は学校長と教員に懲戒の権限を与えています。そして最後にただし書きとして「体罰」を禁じています。では、罰金は可能でしょうか?もちろん、否です。懲戒はもちろん、あくまで教育として、道徳的な配慮であることはいうまでもありません。

しかし、私たちの学校世界において、懲戒がたんなる〈罰〉としてだけ生徒のみなさんに認識されてはいないでしょうか。いいかえれば道徳力としての喫煙の規制という教育力を学校は発揮しているでしょうか。私はそういう意味で学校がたんに法的な外的〈制裁〉や〈罰則〉という意味でしか未成年の喫煙を規制できていないのではないか、つまり、心から説得の結果というより、たんなる形式的な反省文を書くことになっていたり、家庭謹慎がたんに家庭にいるだけにすぎないという結果となっていたり、退学を脅迫として迫る以外ないというような、道徳的規制力=教育力を脱落させた世界になってはいないかと危惧するのです。

【注】書き込みをいただいたように、未成年の喫煙は犯罪ではありません。レトリックとして使いましたことをお断りします。

また、未成年の飲酒・喫煙等につきましては、「少年警察活動要綱」(警察庁次長通達)にて「不良行為少年」と定義し、注意・助言等の補導措置を行うものとしています(同要綱2条7号・32条)。児童福祉法44条では、これらの少年も児童自立支援施設に保護処分として収容されているケースもあります。これは“罰”と言うより“保護”という見地です。

さらには、学校内での喫煙行為は校則にも違反しているはずで、謹慎・停学等の処分が一般的に行われているかと存じます。こちらは学校の懲戒として処分だと思われますが、道徳規制力としての喫煙禁止は、生徒個人の規範意識を高める以外解決がありません。個人の道徳は、生まれ育った家庭、その人の人間関係が大きく影響を与えるもので、学校だけでの解決は難しいかと思います。月並みな意見で申し訳ありません。