独裁政治を学ぶ体験授業をきっかけに洗脳されていく高校生たちの姿を描き、ドイツで大ヒットを記録した心理スリラー。アメリカで起こった実話をドイツの高校に置き換え、『エリート養成機関 ナポラ』のデニス・ガンゼルがメガホンを取った。主演には『エーミールと探偵たち』などに出演するドイツの俳優ユルゲン・フォーゲル。単純な興味や好奇心、ゲーム感覚から、あっという間に集団狂気に変化していく様子は、実話ならではのリアルさを帯び、身の毛もよだつほどのラストも衝撃的だ。[もっと詳しく]

どんな集団性にも、この「体験授業」のエッセンスは内包されているかもしれない。

「独裁政治を学ぶ体験授業」を受け持つことになったベンガーが、数十人の生徒を前にして、決めたルールはたったの四つに過ぎない。

一、リーダーの名前には様をつけ、敬う。

二、許可なく発言してはならない。発言する時は挙手と起立を。

三、クラスの仲間はお互いに助け合う。

四、制服として白シャツを着用。

なんら特異なものではない。

僕の高校時代であろうが(60年代末)、制服はあったし、厳しい教師は発言に「挙手と起立」を求めたし、リーダー(先生)には、ちゃんと○○先生と呼ぶことや、敬意を払うことを求められた。

『ウェイブ』という映画で映し出されるこの高校の通常の授業風景は、おそらく欧米のほとんどの一般的な学校がそうなのだろうが、私服でだらしなく席に座り、私語も多く、教師が問いかけても真面目な回答や冷やかしや笑いを取るつっこみが入り乱れる、一見すると緊張感のないような授業風景に見える。

「民主主義的」といえばそうかもしれないが、教師と生徒の間に、緊張感など感じることは出来ない。

ベンガーは体育の代用教員のような位置づけで、「水球」の授業やクラブ指導を受け持っているのであろうが、ごくごく普通の喜怒哀楽を素直に顔に出す教師のように見える。

学校には、ロックをがなりたてた車で登校し、本当はこの体験授業の担当も、どうせなら「無政府主義」を希望していた。

仕方なく決められた題目である「独裁政治」を担当するハメになってしまっただけである。

参加する生徒のほとんども、単なる「友だちが参加するから」「面白そうだから」「単位が必要だから」というなんとなくの動機に過ぎない。

そんななんとなくはじめられた体験授業に、ベンガーは前述の四つのルールを差し出したのだ。

生徒たちはそんな単純なルールでも、まごついたり、うざったがったり、窮屈さを感じたりして、抜け出す者も現われる。

しかし何人かの生徒は、ゲーム感覚なのかもしらないが、とても面白がってこの教室の空気を、自ら率先して作り出していくようになる。

そしてたった五日間で、このクラスは「独裁」あるいは「全体主義」の魔力にとらわれることになるのである。

この物語は、1967年アメリカのロン・ジョーンズという生徒にも人気のある教師が「ナチズム」というテーマで体験学習を行ったことをモデルにしている。

ロン・ジョーンズは「洗脳」のひとつの実験をしたのかもしれないが、たった一日で生徒ははまり込み、五日のプログラムの予定を急遽、強制終了したのだ、という。

その報告を、モートン・ルーというノンフィクション作家が『ザ・ウェーブ』というタイトルで出版した。

そのテキストは、現在でもドイツの学校で、教材として利用されているらしい。

デニス・ガンゼン監督たちは、その原作の映画化権を苦労して取得し、現在のドイツにそのシチュエーションをあてはめて映画化したのである。

08年のドイツ映画としては240万人を動員し、興行成績NO.1となった。

ドイツの学校では、繰り返し繰り返し、「ナチズム」の歴史を学習している。だから今回の映画化では、「ナチズム」という前提を排除するような設定に工夫したようだ。

いったい、この教室になにが現出したのだろうか?

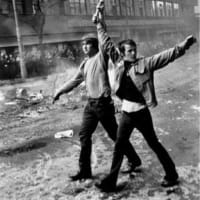

一見すると、全員が同じ白いTシャツを着て(無個性)、WAVEを表象したデザインや身振りを取り入れ(シンボル化)、クラスの結束が固くなり(一体化)、からかうような他の生徒に対抗し(排除)、周辺の関心を持つ生徒を勧誘し(オルグ化)といった行動に、たしかに周辺から浮き上がった特異な「熱狂」を感じ取ることになる。

しかし、それが「独裁政治」の本質かといわれれば、少し戸惑うことになる。

なぜなら、そんな光景は日常茶飯事にみているからだ。

それが右であれ左であれ中道であれ、またスポーツであれ文化活動であれボランティア運動であれ、だ。

なんでもいい。

たとえば「愛は地球を救う」を標榜した24時間テレビのチャリティ・イベントでもいい。

全員が黄色いTシャツを着て、地球・エコを表象したデザインを散りばめ、無償の善意に参加する全国のサークルはこのイベントのために団結し、無関心な外部に熱心に働きかけていくことになる。

ここではリーダーは、「感動」の集約点をなす「欽ちゃん」ということにしてもいい。

「善意の民主主義」がくるっと反転して、この映画のクラスの熱狂の沸騰点に相似するといったら、言い過ぎか。

このクラスに現出したものは、「平等主義」であり、ある意味では「民主主義」である。

そこからこぼれ落ちていく者は、従来の優等生(エリート)であり、ボスである。

僕たちは、いままでなら落ちこぼれのような、あるいは苛められっこのような、無個性に沈んでいた生徒たちが、みるみる自分の「得意」を発見し、「場」を自主的・主体的に構成していくのをみることになる。

クラスは「活性化」したのである。そして成員はある意味で「人間性を回復」したのである。

そのことに、「独裁政治」あるいは「ファシズム」といわれるものの、怖さがある。

いままでいじめられっ子だったマルコのような少年が、もっともベンガーを崇拝し、この神聖な「場」を壊すもの、汚すものに対して「暴力」を発現することになる。

彼にとってはようやく仮構できた、「生」の舞台なのだから。

ベンガーもそうだ。彼も同棲する正規教員のパートナーに対して、どこかでコンプレックスを持っている。

「体験授業」を通じて、自分のなかに「自信」に似たものが生まれてくる。

もちろん、この授業はたった五日間の「非日常」であり、あくまでも「体験授業」であることは、理性ではよく理解してはいる。

しかしどこかで、歩く姿勢でさえも、人に話しかける声のハリさえも変わってきているではないか。

クラスの中で、この「授業」が暴走することを感知し、反対のビラをせっせとつくるカロという少女がいる。

では、彼女は、冷静に理知的に事態を見つめた生徒であったか。

家庭のこと、恋人のこと、クラスのこと、自分が中心に世界をうまく構築できない疎外感や焦りや嫉妬に似た感情が、彼女をアンチに向かわせているだけだ。

それまでの彼女は、少なくともクラスでは一目置かれる美人で頭のいい優等生であったのに、このクラスに自分のポジションがみつけられないだけかもしれない。

ベンガーに愛想がつきたように家を出て行く女性教師もそうだ。

どこかの閉ざされた場所で、カルトな「洗脳」が行われているわけではない。

普通の学校で、小さい頃から「ナチズム」の歴史をいやになるほど脅迫的に学ばされている少年・少女たちが、しかもいつでも脱落しても許されるたった五日間のプログラムとしての「体験学習」の中で、である。

「場」の共同幻想が、個人の自由を求める幻想と、対立していくこと、しかもその「場」を構成しているのはひとりひとりの個人の幻想の総和であるという矛盾から、そうそう簡単には、僕たちは脱することはできない。

それでも集団性を抜きにしては生きていけない僕たちは、もしそういう矛盾に一定の歯止めをかけるとすれば、ふたつのことしかないように思える。

ひとつは、「場=組織」というものの出入りの自由を保証すること。

もうひとつは、「場=組織」のリーダーあるいは委託者を、持ち回りないし半数以上の意思で交代させる制度をもつことだ(リコール権)。

それぐらいしか、いまの僕には発言することはできない。

TBありがとうございました。

実はこれ以上に衝撃的な作品、es「エス」

があります。もし機会があればぜひ鑑賞

してみて下さい。2001年にドイツで

製作されたものです。

http://blog.goo.ne.jp/tbinterface/83f8649182c9344bdcd5b40ebfee7c85/76

間違えましたので、もう一度貼らせて頂き

きます。

es レビュー

http://blog.goo.ne.jp/mezzotint_1955/e/83f8649182c9344bdcd5b40ebfee7c85#trackback-list

「エス」は02年ぐらいだったかな。

まだこのブログを始める前だったのでレヴューしていませんが、見ています。

看守と囚人の役割ゲームの暴走ですね。

こうしたシミュレーション心理の先駆けとなる問題作であったと思います。

僕は学生時代に、ふたつのカルト的とも言える宗教集団に潜入したことがあります。

怖いものです。よく帰ってこれました(笑)