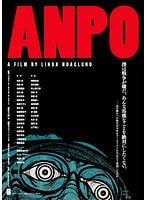

日本で生まれ育ち、黒澤明監督作をはじめ多くの邦画の英語字幕を手掛けてきたリンダ・ホーグランドが初監督を務めたドキュメンタリー。1960年当時、日米安保条約に反対した市民たちのデモによる空前の安保闘争の実態に迫る。アーティストの横尾忠則や、演出家の串田和美ら多くの芸術家らが、日本中で大論争となった歴史的闘争を振り返る。本作であぶり出される戦後の日米のねじれた関係性に言葉を失う。[もっと詳しく]

リンダがこだわった「もうひとつの日本」を発見する方法。

1960年安保闘争で世の中が揺れていたことを、地方都市で小学校低学年であった僕は、もちろん知らない。

でも、岸信介の表情や、国会周辺のデモや、デモ隊から死傷者が出たらしいということなどを、というよりそのことを報道した「映像」を、確かに目撃した記憶がある。

1960年といえば、我が家にテレビが入ってからまだ間もない時だ。

だからその時のニュース報道が、意味さえ分からず見ていた僕に、なにかしら記憶として残っているのか、あるいはその後、現代史のドキュメント特集かなにかで、当時のニュース映像を繰り返し見たことが、なんとなくその時に見ていたもののように「錯覚」されているのか、それはよくわからない。

「ANPO」には、同時代的に1960年6月19日を「体験」した画家や写真家やジャーナリストなどが、二十人近く出てくる。

もちろん、その時に「遭遇」しなかった若い世代も何人かコメントしているし、監督のリンダ・ホーグランドも、宣教師の娘として日本の地方都市で育ったわけだが、60年安保闘争を「目撃」しているわけではない。

1951年のサンフランシスコ講和条約と引き換えのように策定された日米安全保障協定が、およそ10年後にワシントンで改正を迎えるのが1960年安保である。

終戦からは15年が経過しているが、ある意味で15年などあっという間であり、大衆の戦争の記憶はまだまだ生々しく、「もう二度と戦争はしたくない」という素朴な感情が、戦後最大のというより唯一の、奇跡のような大衆運動を巻き起こしたのだ。

何百万という大衆が、すすんでデモの隊列に入り、あるいはデモ隊に声援を送り続けた。

少なくとも、その「量」という意味では、その後はこの国ではそんな大衆運動など起こっていない。

6月19日午前零時、それまでの国会周辺の熱狂が嘘のように静まり返った。

そして安保は、自動延長され、もちろん結果論として「国民運動」は敗北したのである。

「敗北」など自明であったと、後に語る人々もいる。

あるいはその後もいくつかの大衆運動があり、60年代末の全共闘運動に引き継がれたのだという人々も居る。

でも、それは違うと思う。

1960年の安保改正をめぐる国民運動は、その時でしかおこりえなかった「高揚」であったはずであり、少なくとも多くの国民が、安保改正を阻止できることを、どこかで信じていたのだ。

リンダ・ホーグランドは50年代末に京都で生まれ、山口県の防府続いて愛媛県の松山で少女時代を過ごしている。

ある意味でリベラルな宣教師であった父親は、リンダを含む三姉妹を徹底したバイリンガルで育てた。

いくら日本人と同じ土地に住み学校に通っても、やはり地方の普通の日本人から見たら「変なガイジン」というように遇されることが多かっただろう。

「日本人になりたかった」けれども「ガイジンでしかない」リンダは異和を秘めながら、17歳でイエール大学に入学するため日本を離れることになる。

大学卒業後、リンダはそのバイリンガル能力を役立てて、日本のテレビドラマや映画の、翻訳や英語字幕の制作を生業にすることになる。

映画翻訳というのは、ある意味で「意訳」であり「超訳」である。

文化の慣習が違う世界の作品を、観客が受け入れやすくするためには、お互いの文化をトランスレートしなければならない。

リンダは単に日本語がうまいだけではない。

日本で生まれ育ち、その「文化差」の根拠を、ある時は自分への「差別」や「疎外」と重ね合わせてとらえたこともあるだろう。

そして、彼女は日本のたとえば「映画」という表現の中に繰り返し描かれる、少数者や差別されるものや異端やというテーマを通じて、「日本の中の自分」というものを理解していったのであろう。

つまりは「日本」といっても、いろんな現象が多面的に存在しているのであり、「正しい日本人」など、あるいは「ひとつの日本」など、どこにも存在しないのだ、というように。

そして、彼女は日本の現代史の中に、1960年「ANPO」を発見するのである。

この大衆運動が高揚した一時期は、「日本」にとって、きわめて「特異」的な現象であった。

いったい、なにが特異であったのか。

そして自分の母国であるアメリカと日本は、戦後の60年に渡って、奇妙な「愛憎」関係を底に秘めているのではないか。

その「愛憎関係」は、60年安保の時代に水面からいきなり頭を覗かせて、そしてまた水面下に沈んだのではないか。

だとしても、たぶん水面下では、ずっと微妙なアンビバレンツな感情や、複雑な支配ー被支配関係は、少しづつかたちを変えながらも、あるいは無意識に沈潜しながらも、継続してあるのではないか。

それはたぶん「日本人」よりも、ある意味で日本とアメリカの「境界」で生きざるを得なかった自分の方が、観得る事があるのではないか。

『ANPO』という作品につきあいながら、すぐに気づくことがある。

ひとつは、これは決して60年だけを「特異」点として取り出そうとしているわけではないということだ。

もちろんダイジェスト的に戦後史をトレースしているという意味ではなく、敗戦、アメリカによる占領、沖縄返還、普天間基地問題という連続性を、とくに「沖縄」に対して力点を置いていることである。

もうひとつは、「証言」というにはあまりに偏った取材対象になっていることである。

もちろんそのことを批判しているわけではない。

映画というのは、ある意味では監督のもの以外のなにものでもない。

そして、『ANPO』はあくまでもリンダというフォーカスを通して、(ある意味ではガイドブックに紹介される日本ではなく)、もうひとつの日本に彼女が遭遇し、あるいはハンティングしていくという、きわめてプライベートな日本探しになっているということである。

出演している人たちは、何人かを除いて、すべてその作品や書物やというものに、触れたことはある。

けれども、リンダという視線を通じて再構成されると、また新たなかたちでその人たちの「同時代性」のようなものを再認識させられることになる。

ここでほとんど登場しないのは、政治家であり、テクノクラートであり、小説家であり、哲学者であり、エコノミストである。

60年当時の、絵画や写真やといったヴィジュアルメッセージを機軸に据えたのは、彼女自身がそうした世界の「表現者」にインタヴューして、もうひとつの日本を直感的に発見していくことを自分の「方法論」としただけのことである。

アカデミズム的なワークからみたら、たいした位置づけができるドキュメンタリーではないともいえる。

けれども、リンダの情熱に、奇妙なことに、かなり激しく「同期」している自分がいることに、少し不思議な気はする。

いくつもの「歌」が挿入されているが、一番耳について離れないのは、武満徹が作曲した「死んだ男の残したものは」というフォーク調の曲である。作詞は谷川俊太郎。

僕がギターを持って歌い始めたりしたのは中学生の時なのだが、コード進行を覚えながら歌ったプロテストソングがいくつもあった。

でも、この「死んだ男の残したものは」という曲は、唯一といっていいほど、手拍子とともに合唱する様な調べではなかった。

リンダが大学卒業後に最初の方の仕事で任されたのが、NHK制作のドキュメンタリー長編の『武満徹・映画音楽の世界』の翻訳だった。

勅使河原宏、篠田正浩、大島渚、小林正樹の4人の監督と武満徹が、日本映画を縦横に語っている。

その一千頁を訳し、字幕に構成しながら、リンダの方法論は、たぶんゆっくりと醸成されていったのだろう。

死んだ男の残したものは

谷川俊太郎 作詞

武満 徹 作曲

死んだ男の残したものは

一人の妻と一人の子供

他には何も残さなかった

墓石ひとつ残さなかった

死んだ女の残したものは

しおれた花と一人の子供

他には何も残さなかった

着物一枚残さなかった

死んだ子供の残したものは

ねじれた足とかわいた涙

他には何も残さなかった

思い出一つ残さなかった

死んだ兵士の残したものは

こわれた銃とゆがんだ地球

他には何も残さなかった

平和ひとつ残せなかった

死んだ彼らの残したものは

生きてる私 生きてるあなた

他には誰も残っていない

他には誰も残っていない

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます