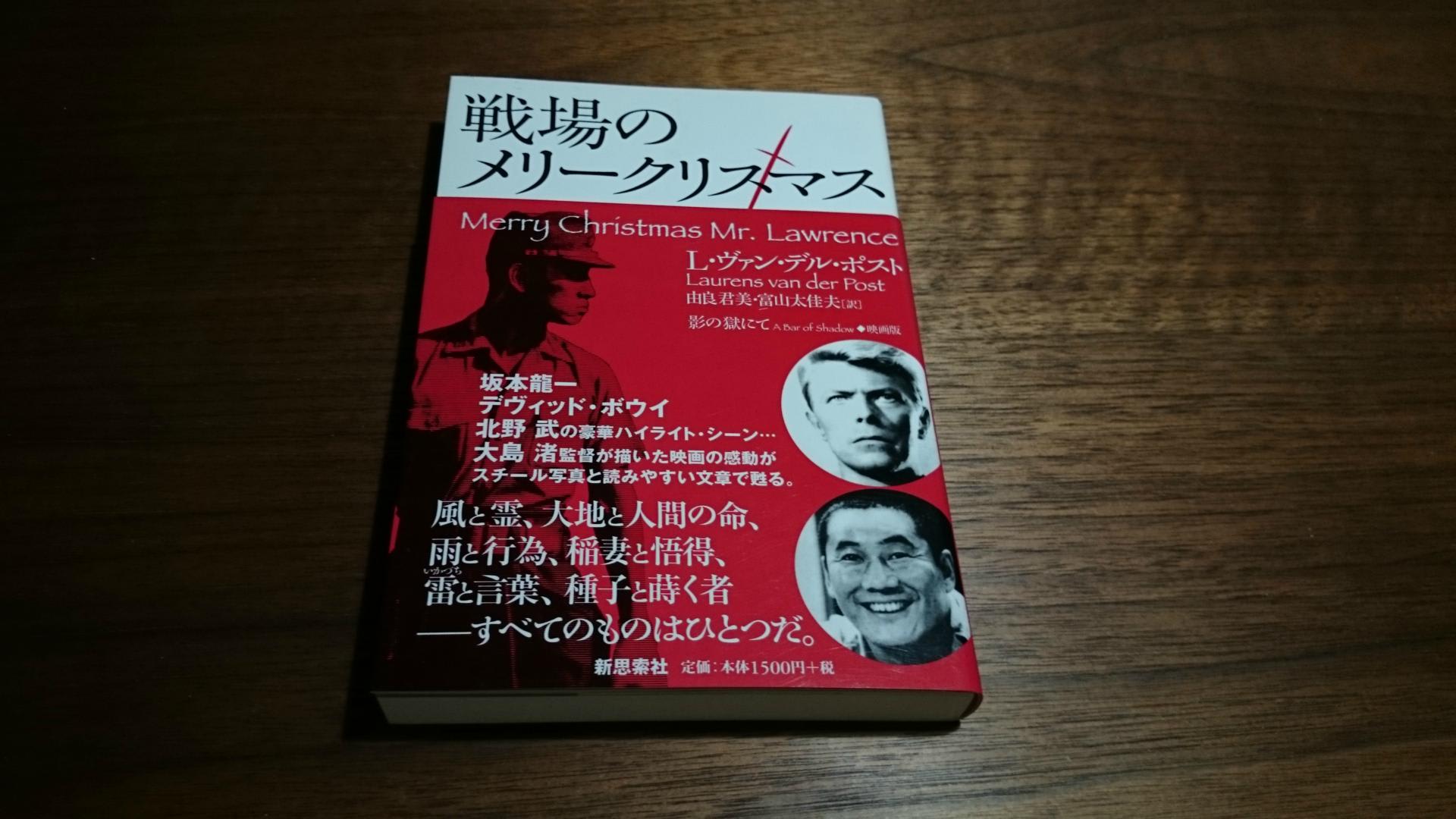

言わずと知れた、映画「戦場のメリークリスマス」の原作。実際のタイトルは「影の獄にて」これはこれでいいタイトルだと思う。

映画もそうだったが、いや映画の印象が焼き付いているからか、ジャングルでの収容所の光景が叙情的だ。

映画もそうだったが、いや映画の印象が焼き付いているからか、ジャングルでの収容所の光景が叙情的だ。

「影さす牢格子」

ハラは映画版ではビートたけしが演じていた。これがピッタリなのがよくわかる。

戦争を描いた話ではあるが、戦闘シーンがなく、収容所における日本人と外国人捕虜の様子を描いた話という点では特異な小説だ。

外国人から見た日本人、日本の精神であるが、外国人からすれば不思議で神秘的に感じるようだ。ただし人によってはそれが嫌悪すべきものに映ることもあろうが、ロレンス(あるいは著者自身)は若干好意的に見ているようだ。また、日本人が日本の精神を描くと、それはそれで特有の重さがどうしても出てくるのだが、外国人がやや好意的に日本の精神を描くから、逆に神秘的だ。いや、それが著者が感じた、そのものの表れなのかもしれない。

この頃の日本人を例えるなら、昆虫だそうだ。複雑な気分。動物でもなく、ある意味猿に例えられないだけでも救いがある。その昆虫とは、ハチだ。女王バチに無心で使える働き蜂のようだと。これまた、新鮮な表現方法だ。

ハラは映画版ではビートたけしが演じていた。これがピッタリなのがよくわかる。

戦争を描いた話ではあるが、戦闘シーンがなく、収容所における日本人と外国人捕虜の様子を描いた話という点では特異な小説だ。

外国人から見た日本人、日本の精神であるが、外国人からすれば不思議で神秘的に感じるようだ。ただし人によってはそれが嫌悪すべきものに映ることもあろうが、ロレンス(あるいは著者自身)は若干好意的に見ているようだ。また、日本人が日本の精神を描くと、それはそれで特有の重さがどうしても出てくるのだが、外国人がやや好意的に日本の精神を描くから、逆に神秘的だ。いや、それが著者が感じた、そのものの表れなのかもしれない。

この頃の日本人を例えるなら、昆虫だそうだ。複雑な気分。動物でもなく、ある意味猿に例えられないだけでも救いがある。その昆虫とは、ハチだ。女王バチに無心で使える働き蜂のようだと。これまた、新鮮な表現方法だ。

「種子と蒔く者」

セリエと弟の物語。セリエが残した手記に書かれた独白だ。

弟は歌がうまいが、それに対してセリエは音痴だったらしい。映画では、デヴィッド・ボウイがセリエ(映画ではセリアズ)を演じている。周知のようにデヴィッド・ボウイはミュージシャンだから歌はうまいはずなのに、映画では音程を外して歌っていた。おかしいなと思っていたが、その理由がわかった。

音痴であるのはともかく、それ以外は外観や知能や人望など非の打ち所のない人物ということらしい、しかも、自分で自分をそう認識している、全く自意識過剰といえる。それに対する弟は全く逆である。弟に対して、家族であるのだからという意識からくる、歪んだ同情。しかし自分や自分に関係する人間は完璧でなければならないという完全主義からくる煩わしい気持ち。エピソードは、弟へのささやかな裏切りと自分では告白しているが、弟の人生のポイントポイントで、裏切ってしまう。この裏切りが、とてもではないがささやかではなく、ひどい仕打ちだと思う。これは現代人からみるとそう感じてしまうのだろうか?そのため、これぞ文学だと思える歪んだキャラクターを形作っている。

実家の農園の近くに住むカモシカの話。1頭だけ仲間外れのカモシカ(ストンピー)がいる。そんなストンピーが自分の才能を唯一発揮できる場面として、仲間が猟の餌食に狙われた際、体を張って盾になることだ、それはセリエがそのストンピーが弟と重なる(らしい)ことで、猟の際に恩情をかけてあえて狙わないようにしているというのを知っているからだ。ーここで、このヴァン・デル・ポストしかり、先ごろ読んだコーマック・マッカーシーといい、西洋人は狩猟民族なんだと感じる。こういった狩の場面や、大自然での動物との駆け引きを描写するのがうまい。なかなか日本人には馴染みのない感覚を覚える。残酷にもカモシカを撃つので不快とか、野蛮とかそう言った感覚ではない。日本人にはない感覚かもしれない。

p200 誰かの感想にあった。原住民の百姓が「殺さんでくだせえ」というセリフがしっくり来ず、訳を批判していたが、まあそこまでの違和感は感じない。

映画では省略されていることが、小説には書かれている。例えばセリエは兵士になる前は弁護士をしていた。セリエが日本軍に投降し裁判にかけられる時、映画では「これはなんて裁判なんだ、なぜ弁護士がいない?」などのセリフがあるが、これはセリエが弁護士だから言えるセリフである。

いよいよ明日処刑が執行されるのではないかというその時、自分はどのような執行を望むか考えた。それは美しい自然を、大きく目を見開き見ながら、銃殺されるというものだ。映画では、銃殺刑にかかった時、執行人に目隠しをされそうになる。しかし、「必要ない」と拒否するのだが、それはここからつながっているのだ。

ヨノイが兵具や砲術に詳しいもののリストを求めるが、捕虜はいないと頑なに嘘を言うので、怒りを爆発させ、広場に捕虜全員を集合させる。全員集合と言ったのに病人は集合しておらず、さらに怒りを爆発させ、挙句最後の質問をヒックスリにする、兵器に詳しいものは誰かと、しかしそれでもいないと嘘をつくヒックスリをついに斬首しようとする。まさにその時、セリエが捕虜の集団から歩き出し、ヨノイの前に立ち頬ずりをする。この不可解な場面は映画では印象的であったが、本当の意味はなんだったのだろうか。それはつまりこうだ。完全に逆上してしまったヨノイに対し、ありふれた説得ではきっと収まらない。いやもっと状況は悪化し、一人残らず首をきられるだろう。そこで何か意表を突くようなことをしなければならない。つまり意表を突く作戦を実行するための行為であったのだ。そして、日本人は接吻に対しては例え男女の間であっても不浄な行為と認識しており(それは第1章で、ハラが書物の検閲でキスシーンなどはすべて破棄させていることで暗示されていた)、まして男同士と言うことになれば、ヨノイのプライドがいたく傷つけられたわけだ。それが狙いであった。そして、その翌日にはヨノイは姿を見せなくなり、代わりの新しい司令官が着任する。その司令官は非常に厳しく、セリエを生き埋めの刑に処する。すでにセリエは虚無状態であり、不満や苦痛を訴えることもない。元々生きることに執着がなく、いつでも死を望んでいるようであったが。

そしてこと切れる前日に、セリエに与えられた屈辱のために切腹したと誰もが思っていたヨノイが突然現れ、セリエの髪を切り取って行った。そこまでは映画は小説に忠実だ。

ただ後日譚があって、戦後ヨノイが捕まり、裁判にかけられる時、ロレンスが通訳として任命された。映画と違い、ロレンスはハラと、そしてセリエとヨノイは私(ラカス)と通して、それぞれつながっているわけだが、ハラとヨノイは直接上下関係ではなかったようだ。従ってハラはセリエを知らない。ロレンスとセリエもよくは知らないが、名前くらいは聞いたことがあると言った程度だった。またロレンスとヨノイも戦時中はつながりはなかったのだが、このようにヨノイの通訳として任命された。その時におりいっての頼みと言うことで、捕らえられた時に没収されたセリエの髪を取り戻して欲しい。自分は死刑になるのであったら、その髪を自分の代わりに故郷の神社に祀って欲しいと頼まれたのだ。その時、その髪がセリエのものとはロレンスは知らなかった。結局ヨノイは死刑にならず懲役刑と言うことで後に釈放される。ロレンスは念のため保管してた髪を日本に帰ったヨノイに送った。するとヨノイから感謝を込めた手紙が届き、そこにはその髪を日本の神社に祀ったと書かれていた。ヨノイが捧げた詩、

セリエと弟の物語。セリエが残した手記に書かれた独白だ。

弟は歌がうまいが、それに対してセリエは音痴だったらしい。映画では、デヴィッド・ボウイがセリエ(映画ではセリアズ)を演じている。周知のようにデヴィッド・ボウイはミュージシャンだから歌はうまいはずなのに、映画では音程を外して歌っていた。おかしいなと思っていたが、その理由がわかった。

音痴であるのはともかく、それ以外は外観や知能や人望など非の打ち所のない人物ということらしい、しかも、自分で自分をそう認識している、全く自意識過剰といえる。それに対する弟は全く逆である。弟に対して、家族であるのだからという意識からくる、歪んだ同情。しかし自分や自分に関係する人間は完璧でなければならないという完全主義からくる煩わしい気持ち。エピソードは、弟へのささやかな裏切りと自分では告白しているが、弟の人生のポイントポイントで、裏切ってしまう。この裏切りが、とてもではないがささやかではなく、ひどい仕打ちだと思う。これは現代人からみるとそう感じてしまうのだろうか?そのため、これぞ文学だと思える歪んだキャラクターを形作っている。

実家の農園の近くに住むカモシカの話。1頭だけ仲間外れのカモシカ(ストンピー)がいる。そんなストンピーが自分の才能を唯一発揮できる場面として、仲間が猟の餌食に狙われた際、体を張って盾になることだ、それはセリエがそのストンピーが弟と重なる(らしい)ことで、猟の際に恩情をかけてあえて狙わないようにしているというのを知っているからだ。ーここで、このヴァン・デル・ポストしかり、先ごろ読んだコーマック・マッカーシーといい、西洋人は狩猟民族なんだと感じる。こういった狩の場面や、大自然での動物との駆け引きを描写するのがうまい。なかなか日本人には馴染みのない感覚を覚える。残酷にもカモシカを撃つので不快とか、野蛮とかそう言った感覚ではない。日本人にはない感覚かもしれない。

p200 誰かの感想にあった。原住民の百姓が「殺さんでくだせえ」というセリフがしっくり来ず、訳を批判していたが、まあそこまでの違和感は感じない。

映画では省略されていることが、小説には書かれている。例えばセリエは兵士になる前は弁護士をしていた。セリエが日本軍に投降し裁判にかけられる時、映画では「これはなんて裁判なんだ、なぜ弁護士がいない?」などのセリフがあるが、これはセリエが弁護士だから言えるセリフである。

いよいよ明日処刑が執行されるのではないかというその時、自分はどのような執行を望むか考えた。それは美しい自然を、大きく目を見開き見ながら、銃殺されるというものだ。映画では、銃殺刑にかかった時、執行人に目隠しをされそうになる。しかし、「必要ない」と拒否するのだが、それはここからつながっているのだ。

ヨノイが兵具や砲術に詳しいもののリストを求めるが、捕虜はいないと頑なに嘘を言うので、怒りを爆発させ、広場に捕虜全員を集合させる。全員集合と言ったのに病人は集合しておらず、さらに怒りを爆発させ、挙句最後の質問をヒックスリにする、兵器に詳しいものは誰かと、しかしそれでもいないと嘘をつくヒックスリをついに斬首しようとする。まさにその時、セリエが捕虜の集団から歩き出し、ヨノイの前に立ち頬ずりをする。この不可解な場面は映画では印象的であったが、本当の意味はなんだったのだろうか。それはつまりこうだ。完全に逆上してしまったヨノイに対し、ありふれた説得ではきっと収まらない。いやもっと状況は悪化し、一人残らず首をきられるだろう。そこで何か意表を突くようなことをしなければならない。つまり意表を突く作戦を実行するための行為であったのだ。そして、日本人は接吻に対しては例え男女の間であっても不浄な行為と認識しており(それは第1章で、ハラが書物の検閲でキスシーンなどはすべて破棄させていることで暗示されていた)、まして男同士と言うことになれば、ヨノイのプライドがいたく傷つけられたわけだ。それが狙いであった。そして、その翌日にはヨノイは姿を見せなくなり、代わりの新しい司令官が着任する。その司令官は非常に厳しく、セリエを生き埋めの刑に処する。すでにセリエは虚無状態であり、不満や苦痛を訴えることもない。元々生きることに執着がなく、いつでも死を望んでいるようであったが。

そしてこと切れる前日に、セリエに与えられた屈辱のために切腹したと誰もが思っていたヨノイが突然現れ、セリエの髪を切り取って行った。そこまでは映画は小説に忠実だ。

ただ後日譚があって、戦後ヨノイが捕まり、裁判にかけられる時、ロレンスが通訳として任命された。映画と違い、ロレンスはハラと、そしてセリエとヨノイは私(ラカス)と通して、それぞれつながっているわけだが、ハラとヨノイは直接上下関係ではなかったようだ。従ってハラはセリエを知らない。ロレンスとセリエもよくは知らないが、名前くらいは聞いたことがあると言った程度だった。またロレンスとヨノイも戦時中はつながりはなかったのだが、このようにヨノイの通訳として任命された。その時におりいっての頼みと言うことで、捕らえられた時に没収されたセリエの髪を取り戻して欲しい。自分は死刑になるのであったら、その髪を自分の代わりに故郷の神社に祀って欲しいと頼まれたのだ。その時、その髪がセリエのものとはロレンスは知らなかった。結局ヨノイは死刑にならず懲役刑と言うことで後に釈放される。ロレンスは念のため保管してた髪を日本に帰ったヨノイに送った。するとヨノイから感謝を込めた手紙が届き、そこにはその髪を日本の神社に祀ったと書かれていた。ヨノイが捧げた詩、

「春なりき。

弥高き祖霊畏こみ〈いやたかきみたまかしこみ〉

討ちいでぬ、仇なす敵を。

秋なれや。

帰り来にけり、祖霊前、我れ願う哉。

嘉納たまえ、わが敵もまた。」

クリスマス当日、ロレンスは私からセリエの残した手記を見せられ、話を聞いて、はじめて、その髪がセリエのものだったとわかるのだ。すごく感動的な展開ではないか。このように、一番のおおもとはセリエの弟が蒔いた種をセリエを通じて、味方の軍だけでなく、敵である日本人にも種子が実ったのだ。映画と違いヨノイは英語がそれほどうまくなくて、ちんちくりんな神経質で口うるさい小物に表現されている。

クリスマス当日、ロレンスは私からセリエの残した手記を見せられ、話を聞いて、はじめて、その髪がセリエのものだったとわかるのだ。すごく感動的な展開ではないか。このように、一番のおおもとはセリエの弟が蒔いた種をセリエを通じて、味方の軍だけでなく、敵である日本人にも種子が実ったのだ。映画と違いヨノイは英語がそれほどうまくなくて、ちんちくりんな神経質で口うるさい小物に表現されている。

「剣と人形」

これは第3章にあたるのだが、これは映画では取り上げられていない。つまり、小説でしか読めない章だ。クリスマスの夜。私とロレンス、そこに私の妻が加わった3人での会話。

内容は捕虜になる直前のロレンスの話で、ロレンスの所属する部隊がいる島に、日本軍が攻めてくる。圧倒的に日本軍が優勢で、長官をはじめ上層部はもっともな理由をつけて、要は逃亡してしまうのだ。そのくせ、ロレンスにはもっともな理由をつけて、ここに残り立派に任務を果たせと命令を受ける。この上層部においては姑息で、日本軍とは違いを感じるが、その部下の方はイギリス軍とはいえ、死を覚悟して、国や、国で待っている国民、果ては子孫を守るため犠牲をいとわないという決意で戦っている。欧米の軍隊というのは何となく合理的で楽観的なイメージであったが、日本人と全く変わらない決意だったのだと新しい発見。ただやはり、これを日本の文学で日本兵士を表現すると、悲壮感のあるメロドラマ風になるが、欧米の文学ではやはり楽天的というのか快活な雰囲気となる。この章はつまりは、もう勝ち目はなく時間稼ぎのために戦い、死は確実な状況におかれたロレンスが、一瞬知り合った女性と恋に落ちる話だ。これは今風に解釈すると、非常時に知り合った異性に対して恋愛感情を持ってしまうという錯覚を、まさに表している。しかしまさに自分もロレンスになったがごとく、その女性に魅かれてしまう巧みな文章。ユングと交友があったというから、もしかしてそれを狙ったのかもしれない。今となってはありふれたテーマではあるが。

全体を通して、風景や情景の描写が芸術的で、登場人物の心理の描き方からして、エンターテイメントではなく王道の純文学と言える。情景描写はくどいくらいで、ある意味何の意味があるのか?と思えて来たり、あまりに王道の文学的な心理描写に、くどさを感じるが、中高生に読ませても大丈夫な、正しい文学のようにも思える。

20150830 読了