最近観に行った美術展二題。

一つ目は「アール・ブリュット/交差する魂」(@汐留ミュージアム)。

「アール・ブリュット」(フランス語で「生(き)の芸術」)は、「アウトサイダー・アート」とも呼ばれ、通常の美術教育・訓練を受けていない人々によって、一般的な媒体・市場への発表を前提とせずにつくられた美術作品をいう。知的・精神的に障碍を持つ人々の作品も含まれるが、作者は必ずしもそれと限られているわけではない。とても大雑把にいえば「素人が創造衝動の赴くままびっくりするような作品をつくること」だろう。そのような作品群は、人間が持つ記述不能の創造衝動への信頼を喚起し、職業性・商業性・専門性が、美術作品を無個性で非創造的な状態に陥らせ、鑑賞する側の評価をも歪めることに警告を発する。

美術展自体は、さほど広くない会場で、国内外の作家21名による100点以上の作品を展示しており、あまり知名度のない分野について紹介するカタログとして企画されているのだろう。そのため、俺にとっては正直なところピンとこない、というかちょっと力の入った落書きとしか思えないものもあったりした。しかし、何名かの作品は本当に凄い。簡単に列挙すると、カルロ(デフォルメされた人物や鳥がひたすら4つ並ぶ意味不明の説得力)、ヴィレム・ファン・ヘンク(雑然としているようで構成に優れた都市風景画)、アドルフ・ヴェルフリ(朴訥・荒削りな極私的宗教画)、レイノルド・メッツ(ステンドグラスのような透明感と絢爛さ)、西川智之(ミニマルな造型の反復が全体を築きあげる陶芸作品)、坂上チユキ(痛々しいほど精緻)といったところ。いちおう付け加えると、斯界最大のスターというべきヘンリー・ダーガーの作品はなかった。

これらの作品は、技術的にはさほど洗練されていない作家たちが、独自の観点・コンセプトで作りあげたもので、結果的に現代美術として鑑賞・評価すべきものになっている。だから、「アウトサイダー・アート」という、特殊さを強調するような呼称を用いることが適当とは思えない。特殊性を意識させるという意味では、「アール・ブリュット」という呼称にも問題がないわけではないし、そのような作品は「素朴」で「純粋」で「無垢」で、だからこそ価値が高いという、偏見を裏返しただけの無分別な評価につながる虞れもあるが、少なくとも「アウト」という差別性・階級性による排除を前提にした言葉を使うよりはマシだろう。では、「アール・ブリュット」という概念を用いる積極的な理由は何かといえば、美術の新しい分野を確立することではなく、美術を巡る状況を活性化するという、政策的なものになるのではないか。

アール・ブリュットについて、「現代美術として鑑賞・評価」と書いたからには、現代美術とは何かということを考えなければならない。というところで、美術展の2つ目は「英国美術の現在史:ターナー賞の歩み展」(@森美術館)。

イギリスの現代美術作品賞の歴代受賞者による作品を集めたもので、アール・ブリュットと違い、意識的・自覚的に美術作品としてつくられたものが並んでいるが、どうもコストパフォーマンスが悪かった。

デミアン・ハーストの『母と子、分断されて』は、実物の牛を子牛を縦割りにしてホルマリンに漬けた作品。成牛の断面の間には人ひとり通れるぐらいの隙間があり、そこを通ることはかなりショッキングな体験といっていい。しかし、そのような鬼面人を驚かす気味のある作品よりも、一見地味なグレイソン・ペリーの壺の方が濃い印象を残す。骨董品のように優雅な形の壺であるが、それが微妙に歪んでおり、幼少期のトラウマとか、現代社会における暴力をテーマにしたと思しき絵がコラージュ風に描かれている。その絵が、ダーガーの世界に共通する残酷さを漂わせているのだ(ダーガーよりはるかに絵は上手いけどね。ちょっと山本容子にも似た繊細な画風)。一本取られたと思ったのが、マーティン・クリードの『作品227:ライトが点いたり消えたり』。そのタイトルのとおり、何もない部屋の照明が5秒ずつ明滅するだけなのだ。その状況が作品なのであって、「美術作品とは形あるもの」という思い込みを覆す。

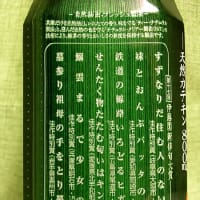

この『作品227・・・』に顕著だと思うが、現代美術とは、文脈を外し、常識をずらし、先入見を揺るがすものであって、平たくいえば作家たちはボケてきているのである。ということは、アール・ブリュットは天然ボケってこと。相手がボケたらどうするか。当然こっちはツッこまなければいけない。

過去の有名作品でいえば、

「便器やないか!」(マルセル・デュシャン)

「漫画か!」(ロイ・リキテンスタイン)

「落書きとちゃうんか!」(ジャン=ミシェル・バスキア)

「色が違うだけや!」(アンディ・ウォーホル)

「女拓て!エロまっしぐらか!」(イヴ・クライン)

「ペンキがもったいないわ!」(ジャクソン・ポロック)

「贋札はあかんやろ!」(赤瀬川原平)

「ケツばっかりや!」(オノヨーコ)

「どのテレビを観たらええねん!」(ナムジュン・パイク)

「アメちゃんを粗末にしたらあかん!」(フェリックス・ゴンザレス=トレス)等々。

もちろん、ツッコミはボケを生かすためにあるもので、せっかくボケているのに本気で怒り出したり文句を言い出したりしたらすべて台無しだ。作品について詳細に言語化・論理化するのは評論家の仕事だろうが、素人でも直感的にボケを理解してツッコミを入れ、漫才を成立させる必要がある。現代美術を観る側にも、それなりのリテラシーが要求されるのはそのためだ。

一つ目は「アール・ブリュット/交差する魂」(@汐留ミュージアム)。

「アール・ブリュット」(フランス語で「生(き)の芸術」)は、「アウトサイダー・アート」とも呼ばれ、通常の美術教育・訓練を受けていない人々によって、一般的な媒体・市場への発表を前提とせずにつくられた美術作品をいう。知的・精神的に障碍を持つ人々の作品も含まれるが、作者は必ずしもそれと限られているわけではない。とても大雑把にいえば「素人が創造衝動の赴くままびっくりするような作品をつくること」だろう。そのような作品群は、人間が持つ記述不能の創造衝動への信頼を喚起し、職業性・商業性・専門性が、美術作品を無個性で非創造的な状態に陥らせ、鑑賞する側の評価をも歪めることに警告を発する。

美術展自体は、さほど広くない会場で、国内外の作家21名による100点以上の作品を展示しており、あまり知名度のない分野について紹介するカタログとして企画されているのだろう。そのため、俺にとっては正直なところピンとこない、というかちょっと力の入った落書きとしか思えないものもあったりした。しかし、何名かの作品は本当に凄い。簡単に列挙すると、カルロ(デフォルメされた人物や鳥がひたすら4つ並ぶ意味不明の説得力)、ヴィレム・ファン・ヘンク(雑然としているようで構成に優れた都市風景画)、アドルフ・ヴェルフリ(朴訥・荒削りな極私的宗教画)、レイノルド・メッツ(ステンドグラスのような透明感と絢爛さ)、西川智之(ミニマルな造型の反復が全体を築きあげる陶芸作品)、坂上チユキ(痛々しいほど精緻)といったところ。いちおう付け加えると、斯界最大のスターというべきヘンリー・ダーガーの作品はなかった。

これらの作品は、技術的にはさほど洗練されていない作家たちが、独自の観点・コンセプトで作りあげたもので、結果的に現代美術として鑑賞・評価すべきものになっている。だから、「アウトサイダー・アート」という、特殊さを強調するような呼称を用いることが適当とは思えない。特殊性を意識させるという意味では、「アール・ブリュット」という呼称にも問題がないわけではないし、そのような作品は「素朴」で「純粋」で「無垢」で、だからこそ価値が高いという、偏見を裏返しただけの無分別な評価につながる虞れもあるが、少なくとも「アウト」という差別性・階級性による排除を前提にした言葉を使うよりはマシだろう。では、「アール・ブリュット」という概念を用いる積極的な理由は何かといえば、美術の新しい分野を確立することではなく、美術を巡る状況を活性化するという、政策的なものになるのではないか。

アール・ブリュットについて、「現代美術として鑑賞・評価」と書いたからには、現代美術とは何かということを考えなければならない。というところで、美術展の2つ目は「英国美術の現在史:ターナー賞の歩み展」(@森美術館)。

イギリスの現代美術作品賞の歴代受賞者による作品を集めたもので、アール・ブリュットと違い、意識的・自覚的に美術作品としてつくられたものが並んでいるが、どうもコストパフォーマンスが悪かった。

デミアン・ハーストの『母と子、分断されて』は、実物の牛を子牛を縦割りにしてホルマリンに漬けた作品。成牛の断面の間には人ひとり通れるぐらいの隙間があり、そこを通ることはかなりショッキングな体験といっていい。しかし、そのような鬼面人を驚かす気味のある作品よりも、一見地味なグレイソン・ペリーの壺の方が濃い印象を残す。骨董品のように優雅な形の壺であるが、それが微妙に歪んでおり、幼少期のトラウマとか、現代社会における暴力をテーマにしたと思しき絵がコラージュ風に描かれている。その絵が、ダーガーの世界に共通する残酷さを漂わせているのだ(ダーガーよりはるかに絵は上手いけどね。ちょっと山本容子にも似た繊細な画風)。一本取られたと思ったのが、マーティン・クリードの『作品227:ライトが点いたり消えたり』。そのタイトルのとおり、何もない部屋の照明が5秒ずつ明滅するだけなのだ。その状況が作品なのであって、「美術作品とは形あるもの」という思い込みを覆す。

この『作品227・・・』に顕著だと思うが、現代美術とは、文脈を外し、常識をずらし、先入見を揺るがすものであって、平たくいえば作家たちはボケてきているのである。ということは、アール・ブリュットは天然ボケってこと。相手がボケたらどうするか。当然こっちはツッこまなければいけない。

過去の有名作品でいえば、

「便器やないか!」(マルセル・デュシャン)

「漫画か!」(ロイ・リキテンスタイン)

「落書きとちゃうんか!」(ジャン=ミシェル・バスキア)

「色が違うだけや!」(アンディ・ウォーホル)

「女拓て!エロまっしぐらか!」(イヴ・クライン)

「ペンキがもったいないわ!」(ジャクソン・ポロック)

「贋札はあかんやろ!」(赤瀬川原平)

「ケツばっかりや!」(オノヨーコ)

「どのテレビを観たらええねん!」(ナムジュン・パイク)

「アメちゃんを粗末にしたらあかん!」(フェリックス・ゴンザレス=トレス)等々。

もちろん、ツッコミはボケを生かすためにあるもので、せっかくボケているのに本気で怒り出したり文句を言い出したりしたらすべて台無しだ。作品について詳細に言語化・論理化するのは評論家の仕事だろうが、素人でも直感的にボケを理解してツッコミを入れ、漫才を成立させる必要がある。現代美術を観る側にも、それなりのリテラシーが要求されるのはそのためだ。

いやぁ・、動きが激しすぎたから筋肉痛になったよ(^^;

8маnずつくれたから別にいいけどねwwwww