初成功。

グリーンマックス製京成3700形3758F現行仕様(3次車:3758F)を入場させた。

3758Fは3768F後期仕様(3次車→中期仕様:3768F-1)との部品振替で後期リニューアル工事施工編成化された。

グリーンマックス製PT-71C形パンタグラフへの換装も行われ種車である旧3798F現行仕様(4次車)の面影は薄くなっている。

京成3700形3758F 3次車 現行仕様。

3758F:[3758]-[3757]-[3756]-[3755]-[3754]-[3753]-[3752]-[3751]。

※後期リニューアル工事施工,PT-7131形パンタグラフ換装編成。

現在仕掛中の3788F後期仕様(3次車:3788F←3768F)を併せリニューアル工事施工編成は4本に増強される。

まだ3788Fはプロトタイプ策定中で後期仕様か現行仕様に振り分けるか決定していなかった。

PT-4804形パンタグラフへの避雷器取付は暫定措置に留まる。

ここで各リニューアル工事施工編成の推移を確認しプロトタイプ確定に結び付ける。

3708F現行仕様(1次車:3708F-2)は唯一の前期リニューアル工事施工編成である。

3700形では最初にPT-7131形パンタグラフへ換装された編成でもあり現状維持が決定した。

一方後期リニューアル工事施工編成は3758F,3768F-2,3788Fの3次車3編成体制へ変わる。

3758F,3768F-2は共にPT-7131形パンタグラフ換装編成の現行仕様で揃っていた。

入工中の3787,3757 (3788F,3758F)。

3758Fが改修入場した当初はプロトタイプを後期仕様のPT-4804形パンタグラフ搭載編成に据えた。

これは後期リニューアル工事施工編成のプロトタイプ細分化が名目であった。

しかし3755用のPT-4804形パンタグラフが破損しグリーンマックス製PT-71C形パンタグラフへの交換を行った。

3788Fを後期仕様で出場させれば3758Fの当初計画を再現できた。

ところが実車は3788Fのリニューアル工事施工と3708FがPT-7131形パンタグラフ化された時期が重複していた。

現状のまま3788Fを出場させると3708F-2との離合が微妙になる。

そこで3758FをPT-4804形パンタグラフ搭載編成へ改装し3788Fにて現行仕様の補填を図る。

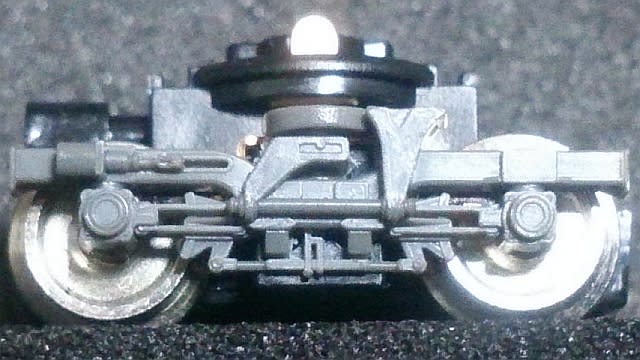

僅かに色温度が異なる屋根板 (3787,3757)。

3758Fはステッカーの再用指向により運行時間帯が限られる[55K 快速特急 西馬込]表示を採用した。

[55K 西馬込]は[快特]時代から設定されている運用でもあり後期仕様化に何ら支障しない。

既に3787以下6両は後期仕様で成立していたためM1車系の屋根板交換とする簡便な方法を考えていた。

前途の通り3758Fは3798F中期仕様(旧製品)を改番し出場させた。

3768F後期仕様とはリリースに大きな時間差があり微妙なLOT差の発見に至る。

屋根板は若干の色温度差が見られ振替対応では編成見附を悪くさせてしまう。

よって作業の手間は諦めパンタグラフ交換を選択した。

成田寄のパンタグラフを交換した屋根板 (3757)。

入場順は3788Fの第一次整備でPT-4804形パンタグラフの嵌合に苦戦した都合により3757,3787から成田寄に向けて進める。

3788FのM1車系では屋根板に手を着けずパンタグラフを再搭載させており製品仕様と変わらない。

従ってPT-4804形パンタグラフの撤去は容易かった。

交換対象となる3758Fは改修で急遽PT-7131形パンタグラフ換装編成の選択に迫られた。

PT-71C形パンタグラフはPT-4804形パンタグラフより取付脚が太く屋根板に小細工を施している。

将来の後期仕様化を考慮しパンタグラフ取付孔にテーパーを設けPT-4804形パンタグラフも装着可能とした。

↓

3757後期仕様リニューアル工事施工車(3758F:PT-4804形パンタグラフ換装施工)。

テーパーを有するパンタグラフ取付孔が最大限に活かされる機会だと思われた。

しかし屋根板表面側を太径化した影響により安定性が保てない。

一応裏面での支持は的中し自然落下だけは免れた。

課題は操作性の悪さで上昇時の脱落防止策が必要となる。

幸い支点が有効でありパンタグラフ取付脚へ微量のゴム系接着剤を絡め固定した。

固着後は上野寄,成田寄とも製品同等の手応えに変わった。

3758Fでの屋根板小細工は不発に終わった。

ただ3757の竣工で後期仕様化は可能だと掴めている。

形状を保てなくなったPT-71C形パンタグラフ (3787:上野寄)。

3757から捻出したPT-71C形パンタグラフを3787へ移設する。

ここでもLOT差が現れ3787の屋根板はパンタグラフ取付孔拡大を行わずに済んでいる。

但し3757で強引に押し込んだ影響と思われるパンタグラフの不具合を引き起こした。

上野寄に装着したPT-71C形パンタグラフは上昇姿勢はおろか中段も維持できなくなる状態に陥らせた。

オールプラスチック製のPT-71C形パンタグラフは摩擦力を失い直ぐに座屈してしまう。

元々シングルアーム式パンタグラフの取扱いに難儀していた。

そのため屋根板振替が第一案に浮かんだ程であった。

入工中の3755,3785 (3758F,3788F)。

グリーンマックス製PT-71C形パンタグラフの予備品は無く修復するしかない。

しかし数多くを破損させたシングルアーム式パンタグラフの復旧例は全く無かった。

どの様な仕組みで形状を保たせているかさえ判っておらずこの時点での修繕は見送った。

続いてM1’車の3755,3785を入場させる。

3758Fに装着したPT-71C形パンタグラフは全て嵌合が固い。

その構造から直接引き抜くと破損に至ると思われた。

撤去は屋根板裏面より取付脚を押し出しパンタグラフ台枠への負荷を軽減させている。

この方式が通用したのもテーパー取付孔のお陰と言えた。

パンタグラフ取付孔に押し込んだゴム系接着剤 (3755)。

3755も3757と変わらずPT-4804形パンタグラフの嵌合は頼りなさが強く残る。

ゴム系接着剤での固定は踏襲したが塗布方式を変更した。

パンタグラフ取付孔の1/3程度をゴム系接着剤で埋める。

見栄えとテーパー支持分を考慮し屋根板裏面から取付孔内部に押し込んでいる。

この方法でも3757と同一の仕上がりになった。

しかし屋根板裏面の接着剤除去に手間を要する弱点が現れた。

パンタグラフ再搭載時に屋根板表面へのゴム系接着剤付着を防ぐ手段に誤りは無かったと思う。

ただ作業効率の低下とせっかく埋め込んだゴム系接着剤を引き出してしまうため3755限りで取り止めとなる。

↓

3755後期仕様リニューアル工事施工車(3758F:PT-4804形パンタグラフ換装施工)。

3755の改修は直接PT-71C形パンタグラフに置き換えられた。

従ってリニューアル工事施工車化後では初のPT-4804形パンタグラフ搭載を迎えている。

なおLOTが異なると思われたPT-4804形パンタグラフだったがテーパー取付孔による支持は3757と変わらなかった。

嵌合へ影響を及ぼすほど両者の取付脚径は変わっていないらしい。

一方屋根板裏面への取付脚張り出し長は3757より短いままである。

嵌合精度がPT-4804形パンタグラフのLOTを識別する要素になるとの考えは完全に外れた。

屋根板との相性も関わると思われ引き続き3700形M1車系の整備は暗中模索が続く。

無難に装着できたPT-71C形パンタグラフ (3785)。

パンタグラフと屋根板の相性は3785へのPT-71C形パンタグラフ取り付けで判明した。

3787より装着が行い易くパンタグラフ台と碍子が触れる位置まであっさり辿り着けた。

3758FではM1車系全車のパンタグラフ取付孔拡大を施した。

先に現行仕様に改められた3768F-2に於いてもPT-71C形パンタグラフの挿入に難航している。

3768F-2は3788Fと同じ3768F後期仕様が種車である。

現行仕様への変更はパンタグラフを換装したのみだった。

同一LOTでこれだけの差が生じる原因は個体差を基にする相性しかないと思う。

↓

3785現行仕様(3788F:PT-71C形パンタグラフ換装施工)。

プロトタイプが定まらず3788FのM1車系は全て仮竣工だった。

3787は上野寄パンタグラフの不具合により竣工まで至っていない。

よって3785が3788F現行仕様の初陣を飾った。

避雷器追設は予備品が無く当分行えない。

これはグリーンマックス製3400形3428F現行仕様(3428F)も同様であり永遠に手を着けない可能性もあり得ると思う。

何よりPT-71C形パンタグラフを破損させずに作業を終えられた事が収穫であった。

3785の竣工を弾みに3752,3782を入場させた。

入工中の3752,3782 (3758F,3788F)。

再びパンタグラフ2台搭載車のM1車に戻った。

たまたま3758Fの整備が先行する展開が続いてきたが3752,3782では意図的に3752を優先させた。

パンタグラフ取付孔拡大済の3758FはPT-4804形パンタグラフをゴム系接着剤で固定する以外に項目は存在しない。

3787に於けるPT-71C形パンタグラフの不具合は計算していなかった。

より慎重さが求められる3782を後に廻し新たな不具合品を生じさせない手段とした。

3752のPT-4804形パンタグラフ固定は再度取付脚へゴム系接着剤を塗布するよう改めた。

屋根板表面への接着剤付着に注意を払う必要が生じるものの後処理が廃される利点には敵わなかった。

3757での塗布方式に戻したゴム系接着剤。

テーパーを設けた事で取付脚に絡めたゴム系接着剤は殆どパンタグラフ取付孔に留まる。

PT-4804形パンタグラフへの再換装計画がテーパー取付孔化に進ませたが別の形で答が返ってきた。

本来なら失敗事例に挙げられてもおかしくない施工だった。

余り誉められない結果ながら加工したなりの成果を偶然手に入れられている。

屋根板裏面に限られる支持だが線路方向のずれを抑止する。

そのため3758Fの後期仕様化はPT-4804形パンタグラフを接着剤で固定するだけで終えられた。

↓

3752後期仕様リニューアル工事施工車(3758F:PT-4804形パンタグラフ換装施工)。

3752の竣工で3758Fは再出場へ向け準備が整った。

後期仕様化へ改められた3757,3755,3752を退場させ3782のPT-71C形パンタグラフ搭載に移る。

捻出されたPT-71C形パンタグラフは無理な挿入が祟り踏板に歪みがあった。

修正は3787での二の舞を防ぐべく丁寧に行った。

グリーンマックス製PT-71C形パンタグラフは下枠及び釣合棒の支持点から踏板が独立している。

パンタグラフ台枠の変形は上昇姿勢を保てなくする原因に直結すると判った。

よって踏板だけに圧が加わるようパンタグラフ台枠と一体成形された2箇所の渡りをピンセットで押さえる。

無事PT-71C形パンタグラフに置き換えられた屋根板 (3782)。

少しずつ力を加え踏板を直線状に近付ける。

多少波打ちが残ったものの歪みは大幅に抑えられた。

素の状態で昇降試験を行い動作に問題が無い事を確認した。

後は最低限の力加減で屋根板に装着するのみとなる。

整形したPT-71C形パンタグラフは取付後も全碍子がパンタグラフ台に接してくれた。

再度の昇降試験に於いても動作は安定している。

修正は上野寄,成田寄の双方に施したが見事に失敗を回避した。

↓

3782現行仕様(3788F:PT-71C形パンタグラフ換装施工)。

作業に不安を抱えていた3782は無事現行仕様化され竣工を迎えた。

パンタグラフ踏板の矯正は破損を招く恐れがあり余計な工程になる可能性があった。

ところがPT-71C形パンタグラフの構造を理解する切っ掛けとなる。

3787の上野寄パンタグラフは支持点の摩擦力を高めれば再用出来るかもしれない。

踏板修正は今後に淡い期待を抱かせる作業となった。

再度3787を入場させ本格的にPT-71C形パンタグラフの修繕に取り掛かった。

最悪の場合は木工用ボンドを支持点や接合部に塗布して新規投入を待つしかない。

再入工中の3787。

現状は上昇位置から手を離すと勢いをつけて折畳姿勢に戻る有り様だった。

支持云々以前の問題と思え分解修理を選択する。

結果に期待が寄せられず代替投入へ踏み切らざるを得なくなると考えていた。

シングルアーム式パンタグラフの分解を避けてきたが3787では半ば開き直りと言えた。

3782でのパンタグラフ踏板修正を参考に各部品の嵌合を高める。

パンタグラフ台枠の下枠支持部は両側からピンセットで挟み付け抵抗が生まれるようにした。

そして接合部も同様に整形を行い一旦組み立てる。

分解修繕に至ったPT-71C形パンタグラフ (上野寄)。

残念ながらこれらの対策は全く効果が無かった。

どうやら座屈する真因は他にあるらしい。

分解したままでは復旧度合いが掴めないため今度は在姿のまま修復に乗り出した。

ここまで下枠周辺への対策が全て空振りに終わっており釣合棒に目を向けた。

釣合棒の支持はパンタグラフ台枠下部のL字形成形部に頼る仕組みだった。

駄目元でこのL字形成形部を鋭角に変形させる。

すると座屈は治まり上昇姿勢が維持できる状態にまで持ち込めた。

若干鋭角に変わった釣合棒支持部。

単独昇降試験の結果は至って良好だった。

あらゆる上昇角でも静止する上に折畳姿勢も悪くなかった。

復旧への光が射し込んだが屋根板への装着後もこれを維持できるとは限らない。

強引に取り付けを行うと全てが振り出しに戻る。

そのため挿入はパンタグラフ台枠の変形に気を払った。

踏板には歪みが残るものの敢えて修正は施していない。

これは釣合棒支持部の角度を守るためである。

3787 パンタグラフ昇降試験:下降(上野寄)。

3787 パンタグラフ昇降試験:上昇(上野寄)。

3787を組み立てPT-71C形パンタグラフの昇降試験を行った。

単独試験時とは各種条件が変わっているはずで座屈の再発は十分に有り得る。

ところが良い方向に期待を裏切ってくれた。

徐々に下降する事も無く引き続き何れの姿勢を保つ。

車体へ振動を与えてもこの状況は変わらなかった。

ほぼ諦めかけていたPT-71C形パンタグラフの復旧だったがまさかの結果に結び付いている。

分解は殆ど効果を得られずに終わった一方で釣合棒の支持部へ視点を移す契機となった。

↓

3787現行仕様(3788F:PT-71C形パンタグラフ換装施工)。

どうにか3787の竣工に漕ぎ着けられた。

6両全車の竣工までに120分超を要する大掛かりな作業だった。

いきなりの災難を最後まで引き摺ったが上手い具合に切り抜けられている。

シングルアーム式パンタグラフは破損即代替を繰り返しており修復事例が無かった。

取り敢えず1つだけでも要点を抑えられたのは今後に繋がると思う。

破損品がグリーンマックス製PT-71C形パンタグラフに近い構造ならば先ず釣合棒周りの修正から取り掛かろうと思う。

グリーンマックス製京成3700形3758F現行仕様(3次車:3758F)を入場させた。

3758Fは3768F後期仕様(3次車→中期仕様:3768F-1)との部品振替で後期リニューアル工事施工編成化された。

グリーンマックス製PT-71C形パンタグラフへの換装も行われ種車である旧3798F現行仕様(4次車)の面影は薄くなっている。

京成3700形3758F 3次車 現行仕様。

3758F:[3758]-[3757]-[3756]-[3755]-[3754]-[3753]-[3752]-[3751]。

※後期リニューアル工事施工,PT-7131形パンタグラフ換装編成。

現在仕掛中の3788F後期仕様(3次車:3788F←3768F)を併せリニューアル工事施工編成は4本に増強される。

まだ3788Fはプロトタイプ策定中で後期仕様か現行仕様に振り分けるか決定していなかった。

PT-4804形パンタグラフへの避雷器取付は暫定措置に留まる。

ここで各リニューアル工事施工編成の推移を確認しプロトタイプ確定に結び付ける。

3708F現行仕様(1次車:3708F-2)は唯一の前期リニューアル工事施工編成である。

3700形では最初にPT-7131形パンタグラフへ換装された編成でもあり現状維持が決定した。

一方後期リニューアル工事施工編成は3758F,3768F-2,3788Fの3次車3編成体制へ変わる。

3758F,3768F-2は共にPT-7131形パンタグラフ換装編成の現行仕様で揃っていた。

入工中の3787,3757 (3788F,3758F)。

3758Fが改修入場した当初はプロトタイプを後期仕様のPT-4804形パンタグラフ搭載編成に据えた。

これは後期リニューアル工事施工編成のプロトタイプ細分化が名目であった。

しかし3755用のPT-4804形パンタグラフが破損しグリーンマックス製PT-71C形パンタグラフへの交換を行った。

3788Fを後期仕様で出場させれば3758Fの当初計画を再現できた。

ところが実車は3788Fのリニューアル工事施工と3708FがPT-7131形パンタグラフ化された時期が重複していた。

現状のまま3788Fを出場させると3708F-2との離合が微妙になる。

そこで3758FをPT-4804形パンタグラフ搭載編成へ改装し3788Fにて現行仕様の補填を図る。

僅かに色温度が異なる屋根板 (3787,3757)。

3758Fはステッカーの再用指向により運行時間帯が限られる[55K 快速特急 西馬込]表示を採用した。

[55K 西馬込]は[快特]時代から設定されている運用でもあり後期仕様化に何ら支障しない。

既に3787以下6両は後期仕様で成立していたためM1車系の屋根板交換とする簡便な方法を考えていた。

前途の通り3758Fは3798F中期仕様(旧製品)を改番し出場させた。

3768F後期仕様とはリリースに大きな時間差があり微妙なLOT差の発見に至る。

屋根板は若干の色温度差が見られ振替対応では編成見附を悪くさせてしまう。

よって作業の手間は諦めパンタグラフ交換を選択した。

成田寄のパンタグラフを交換した屋根板 (3757)。

入場順は3788Fの第一次整備でPT-4804形パンタグラフの嵌合に苦戦した都合により3757,3787から成田寄に向けて進める。

3788FのM1車系では屋根板に手を着けずパンタグラフを再搭載させており製品仕様と変わらない。

従ってPT-4804形パンタグラフの撤去は容易かった。

交換対象となる3758Fは改修で急遽PT-7131形パンタグラフ換装編成の選択に迫られた。

PT-71C形パンタグラフはPT-4804形パンタグラフより取付脚が太く屋根板に小細工を施している。

将来の後期仕様化を考慮しパンタグラフ取付孔にテーパーを設けPT-4804形パンタグラフも装着可能とした。

↓

3757後期仕様リニューアル工事施工車(3758F:PT-4804形パンタグラフ換装施工)。

テーパーを有するパンタグラフ取付孔が最大限に活かされる機会だと思われた。

しかし屋根板表面側を太径化した影響により安定性が保てない。

一応裏面での支持は的中し自然落下だけは免れた。

課題は操作性の悪さで上昇時の脱落防止策が必要となる。

幸い支点が有効でありパンタグラフ取付脚へ微量のゴム系接着剤を絡め固定した。

固着後は上野寄,成田寄とも製品同等の手応えに変わった。

3758Fでの屋根板小細工は不発に終わった。

ただ3757の竣工で後期仕様化は可能だと掴めている。

形状を保てなくなったPT-71C形パンタグラフ (3787:上野寄)。

3757から捻出したPT-71C形パンタグラフを3787へ移設する。

ここでもLOT差が現れ3787の屋根板はパンタグラフ取付孔拡大を行わずに済んでいる。

但し3757で強引に押し込んだ影響と思われるパンタグラフの不具合を引き起こした。

上野寄に装着したPT-71C形パンタグラフは上昇姿勢はおろか中段も維持できなくなる状態に陥らせた。

オールプラスチック製のPT-71C形パンタグラフは摩擦力を失い直ぐに座屈してしまう。

元々シングルアーム式パンタグラフの取扱いに難儀していた。

そのため屋根板振替が第一案に浮かんだ程であった。

入工中の3755,3785 (3758F,3788F)。

グリーンマックス製PT-71C形パンタグラフの予備品は無く修復するしかない。

しかし数多くを破損させたシングルアーム式パンタグラフの復旧例は全く無かった。

どの様な仕組みで形状を保たせているかさえ判っておらずこの時点での修繕は見送った。

続いてM1’車の3755,3785を入場させる。

3758Fに装着したPT-71C形パンタグラフは全て嵌合が固い。

その構造から直接引き抜くと破損に至ると思われた。

撤去は屋根板裏面より取付脚を押し出しパンタグラフ台枠への負荷を軽減させている。

この方式が通用したのもテーパー取付孔のお陰と言えた。

パンタグラフ取付孔に押し込んだゴム系接着剤 (3755)。

3755も3757と変わらずPT-4804形パンタグラフの嵌合は頼りなさが強く残る。

ゴム系接着剤での固定は踏襲したが塗布方式を変更した。

パンタグラフ取付孔の1/3程度をゴム系接着剤で埋める。

見栄えとテーパー支持分を考慮し屋根板裏面から取付孔内部に押し込んでいる。

この方法でも3757と同一の仕上がりになった。

しかし屋根板裏面の接着剤除去に手間を要する弱点が現れた。

パンタグラフ再搭載時に屋根板表面へのゴム系接着剤付着を防ぐ手段に誤りは無かったと思う。

ただ作業効率の低下とせっかく埋め込んだゴム系接着剤を引き出してしまうため3755限りで取り止めとなる。

↓

3755後期仕様リニューアル工事施工車(3758F:PT-4804形パンタグラフ換装施工)。

3755の改修は直接PT-71C形パンタグラフに置き換えられた。

従ってリニューアル工事施工車化後では初のPT-4804形パンタグラフ搭載を迎えている。

なおLOTが異なると思われたPT-4804形パンタグラフだったがテーパー取付孔による支持は3757と変わらなかった。

嵌合へ影響を及ぼすほど両者の取付脚径は変わっていないらしい。

一方屋根板裏面への取付脚張り出し長は3757より短いままである。

嵌合精度がPT-4804形パンタグラフのLOTを識別する要素になるとの考えは完全に外れた。

屋根板との相性も関わると思われ引き続き3700形M1車系の整備は暗中模索が続く。

無難に装着できたPT-71C形パンタグラフ (3785)。

パンタグラフと屋根板の相性は3785へのPT-71C形パンタグラフ取り付けで判明した。

3787より装着が行い易くパンタグラフ台と碍子が触れる位置まであっさり辿り着けた。

3758FではM1車系全車のパンタグラフ取付孔拡大を施した。

先に現行仕様に改められた3768F-2に於いてもPT-71C形パンタグラフの挿入に難航している。

3768F-2は3788Fと同じ3768F後期仕様が種車である。

現行仕様への変更はパンタグラフを換装したのみだった。

同一LOTでこれだけの差が生じる原因は個体差を基にする相性しかないと思う。

↓

3785現行仕様(3788F:PT-71C形パンタグラフ換装施工)。

プロトタイプが定まらず3788FのM1車系は全て仮竣工だった。

3787は上野寄パンタグラフの不具合により竣工まで至っていない。

よって3785が3788F現行仕様の初陣を飾った。

避雷器追設は予備品が無く当分行えない。

これはグリーンマックス製3400形3428F現行仕様(3428F)も同様であり永遠に手を着けない可能性もあり得ると思う。

何よりPT-71C形パンタグラフを破損させずに作業を終えられた事が収穫であった。

3785の竣工を弾みに3752,3782を入場させた。

入工中の3752,3782 (3758F,3788F)。

再びパンタグラフ2台搭載車のM1車に戻った。

たまたま3758Fの整備が先行する展開が続いてきたが3752,3782では意図的に3752を優先させた。

パンタグラフ取付孔拡大済の3758FはPT-4804形パンタグラフをゴム系接着剤で固定する以外に項目は存在しない。

3787に於けるPT-71C形パンタグラフの不具合は計算していなかった。

より慎重さが求められる3782を後に廻し新たな不具合品を生じさせない手段とした。

3752のPT-4804形パンタグラフ固定は再度取付脚へゴム系接着剤を塗布するよう改めた。

屋根板表面への接着剤付着に注意を払う必要が生じるものの後処理が廃される利点には敵わなかった。

3757での塗布方式に戻したゴム系接着剤。

テーパーを設けた事で取付脚に絡めたゴム系接着剤は殆どパンタグラフ取付孔に留まる。

PT-4804形パンタグラフへの再換装計画がテーパー取付孔化に進ませたが別の形で答が返ってきた。

本来なら失敗事例に挙げられてもおかしくない施工だった。

余り誉められない結果ながら加工したなりの成果を偶然手に入れられている。

屋根板裏面に限られる支持だが線路方向のずれを抑止する。

そのため3758Fの後期仕様化はPT-4804形パンタグラフを接着剤で固定するだけで終えられた。

↓

3752後期仕様リニューアル工事施工車(3758F:PT-4804形パンタグラフ換装施工)。

3752の竣工で3758Fは再出場へ向け準備が整った。

後期仕様化へ改められた3757,3755,3752を退場させ3782のPT-71C形パンタグラフ搭載に移る。

捻出されたPT-71C形パンタグラフは無理な挿入が祟り踏板に歪みがあった。

修正は3787での二の舞を防ぐべく丁寧に行った。

グリーンマックス製PT-71C形パンタグラフは下枠及び釣合棒の支持点から踏板が独立している。

パンタグラフ台枠の変形は上昇姿勢を保てなくする原因に直結すると判った。

よって踏板だけに圧が加わるようパンタグラフ台枠と一体成形された2箇所の渡りをピンセットで押さえる。

無事PT-71C形パンタグラフに置き換えられた屋根板 (3782)。

少しずつ力を加え踏板を直線状に近付ける。

多少波打ちが残ったものの歪みは大幅に抑えられた。

素の状態で昇降試験を行い動作に問題が無い事を確認した。

後は最低限の力加減で屋根板に装着するのみとなる。

整形したPT-71C形パンタグラフは取付後も全碍子がパンタグラフ台に接してくれた。

再度の昇降試験に於いても動作は安定している。

修正は上野寄,成田寄の双方に施したが見事に失敗を回避した。

↓

3782現行仕様(3788F:PT-71C形パンタグラフ換装施工)。

作業に不安を抱えていた3782は無事現行仕様化され竣工を迎えた。

パンタグラフ踏板の矯正は破損を招く恐れがあり余計な工程になる可能性があった。

ところがPT-71C形パンタグラフの構造を理解する切っ掛けとなる。

3787の上野寄パンタグラフは支持点の摩擦力を高めれば再用出来るかもしれない。

踏板修正は今後に淡い期待を抱かせる作業となった。

再度3787を入場させ本格的にPT-71C形パンタグラフの修繕に取り掛かった。

最悪の場合は木工用ボンドを支持点や接合部に塗布して新規投入を待つしかない。

再入工中の3787。

現状は上昇位置から手を離すと勢いをつけて折畳姿勢に戻る有り様だった。

支持云々以前の問題と思え分解修理を選択する。

結果に期待が寄せられず代替投入へ踏み切らざるを得なくなると考えていた。

シングルアーム式パンタグラフの分解を避けてきたが3787では半ば開き直りと言えた。

3782でのパンタグラフ踏板修正を参考に各部品の嵌合を高める。

パンタグラフ台枠の下枠支持部は両側からピンセットで挟み付け抵抗が生まれるようにした。

そして接合部も同様に整形を行い一旦組み立てる。

分解修繕に至ったPT-71C形パンタグラフ (上野寄)。

残念ながらこれらの対策は全く効果が無かった。

どうやら座屈する真因は他にあるらしい。

分解したままでは復旧度合いが掴めないため今度は在姿のまま修復に乗り出した。

ここまで下枠周辺への対策が全て空振りに終わっており釣合棒に目を向けた。

釣合棒の支持はパンタグラフ台枠下部のL字形成形部に頼る仕組みだった。

駄目元でこのL字形成形部を鋭角に変形させる。

すると座屈は治まり上昇姿勢が維持できる状態にまで持ち込めた。

若干鋭角に変わった釣合棒支持部。

単独昇降試験の結果は至って良好だった。

あらゆる上昇角でも静止する上に折畳姿勢も悪くなかった。

復旧への光が射し込んだが屋根板への装着後もこれを維持できるとは限らない。

強引に取り付けを行うと全てが振り出しに戻る。

そのため挿入はパンタグラフ台枠の変形に気を払った。

踏板には歪みが残るものの敢えて修正は施していない。

これは釣合棒支持部の角度を守るためである。

3787 パンタグラフ昇降試験:下降(上野寄)。

3787 パンタグラフ昇降試験:上昇(上野寄)。

3787を組み立てPT-71C形パンタグラフの昇降試験を行った。

単独試験時とは各種条件が変わっているはずで座屈の再発は十分に有り得る。

ところが良い方向に期待を裏切ってくれた。

徐々に下降する事も無く引き続き何れの姿勢を保つ。

車体へ振動を与えてもこの状況は変わらなかった。

ほぼ諦めかけていたPT-71C形パンタグラフの復旧だったがまさかの結果に結び付いている。

分解は殆ど効果を得られずに終わった一方で釣合棒の支持部へ視点を移す契機となった。

↓

3787現行仕様(3788F:PT-71C形パンタグラフ換装施工)。

どうにか3787の竣工に漕ぎ着けられた。

6両全車の竣工までに120分超を要する大掛かりな作業だった。

いきなりの災難を最後まで引き摺ったが上手い具合に切り抜けられている。

シングルアーム式パンタグラフは破損即代替を繰り返しており修復事例が無かった。

取り敢えず1つだけでも要点を抑えられたのは今後に繋がると思う。

破損品がグリーンマックス製PT-71C形パンタグラフに近い構造ならば先ず釣合棒周りの修正から取り掛かろうと思う。