先発。

在籍するグリーンマックス製京成3150形系列では2編成が灰色台車仕様へ改装されている。

クロスポイント製灰色成形KS-116台車を履かせた3162F晩年仕様(3162F-5)は2017年5月の施工である。

第一陣はグリーンマックス製スプレーを吹き付けた京成3150形3154F晩年仕様千葉急行色(3154F-2)だった。

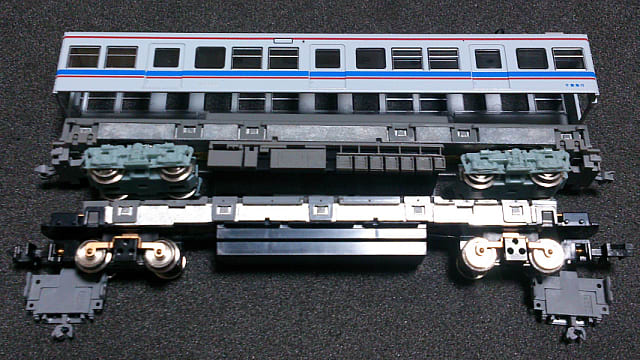

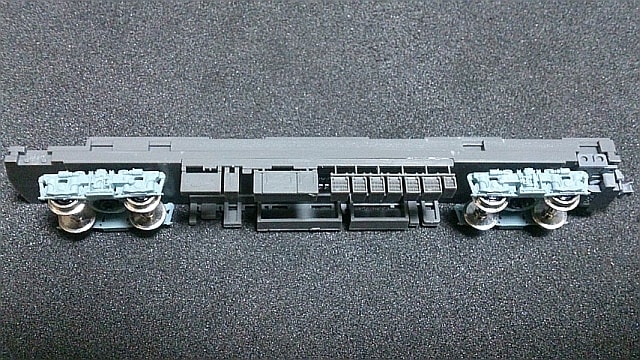

京成3150形モハ3152 晩年仕様 千葉急行色(3154F-2:動力ユニット搭載車)。

クロスポイント製灰色成形KS-116非動力台車(51052)は試験投入だったため1編成分しか用意しなかった。

装着試行編成にはサックスブルー成形KS-116台車が鮮やかに見えた3162F-5が抜擢される。

当時はまだ3150形系列へ動力ユニット更新の波が押し寄せる前だった。

従って2個モーター搭載動力ユニット(DD-180)を装備するモハ3160(3162F-5)の措置が課題となる。

モハ3160はサックスブルー成形KS-116台車への復旧も視野に入れての動力ユニット更新試行であった。

KS-116非動力台車枠の側梁転用策は当たり3150形が動力ユニット更新対象に加わる嚆矢となっている。

入工中のモハ3152。

自家塗装で濃灰色KS-116台車化した3154F-2もクロスポイント製灰色成形KS-116台車(51052)へ交換する予定だった。

しかし3162F-5への充当を最後にクロスポイント製灰色成形KS-116非動力台車は入手出来ない状況が続く。

3154F-2は台車更新機会を失ってしまい濃灰色化済KS-116台車を履かせ続けてきた。

塗装施工都合から取り扱いに難がありモハ3152(3154F-2)の動力ユニット更新は最後へ廻す方針であった。

先に改修が完了したモハ3154,モハ3151(3154F-2)では細心の注意を払い濃灰色化済KS-116非動力台車を維持出来た。

そこでクロスポイント製灰色成形KS-116非動力台車を待たずにモハ3152の動力ユニット更新へと踏み切る事にした。

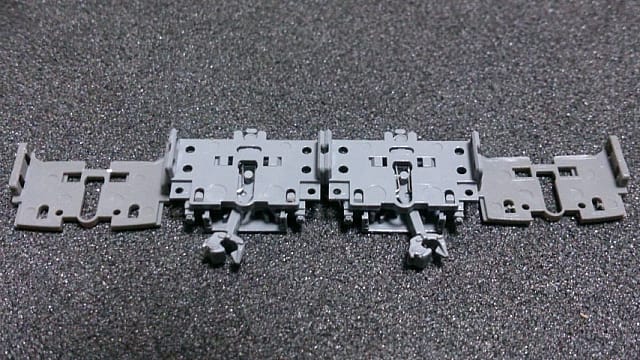

段階を置いて側梁の切り出しを進めた塗装変更済DD-180用KS-116動力台車枠。

塗装変更を施したDD-180用動力台車枠の側梁転用はモハ3152(3154F-2)が初となる。

厚塗り仕上げだが塗装被膜は強くなくこれまでのDD-180用動力台車枠転用車とは勝手が違った。

不意に塗装面へ負荷を与えるとサックスブルー成形色が現れるため分解手順から見直した。

ロアフレーム両端に設けられた台車集電板抑えを切除し駆動部品の垂直撤去が行えるようにした。

支持が失われた台車集電板は何の抵抗も感じずに取り外しを終えている。

側梁とロアフレームの接合部には予めクラフトナイフで深目の溝を掘った後にニッパーにて分離した。

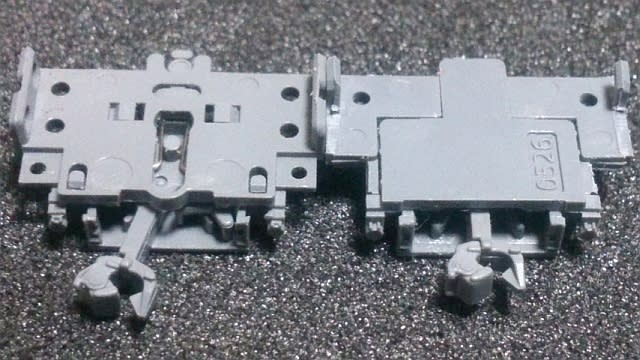

ピボット軸受部新設まで耐えてくれた濃灰色塗装。

ここからは濃灰色塗料の保全策として柔らかいクロスを敷いた上での作業とした。

側梁中央部裏面に残ったロアフレームとの接合部跡はクラフトナイフの使用を見合わせ平刃で削り取っている。

ピボット軸受部は一度の加工で終わらせるため直接Φ1.5mmのドリルを当てた。

多少軸受部中心に誤差が生じたが約Φ0.5mm程度でも十分であり動力台車との位置調整に支障は無い。

そして満遍なく吹き付けられていた側梁裏面の灰色塗料は側梁固定時にゴム系接着剤を塗布する部位だけ除去している。

この間クロスに接し続けた側梁表面だったが新たなサックスブルー成形色露出部は生じていない。

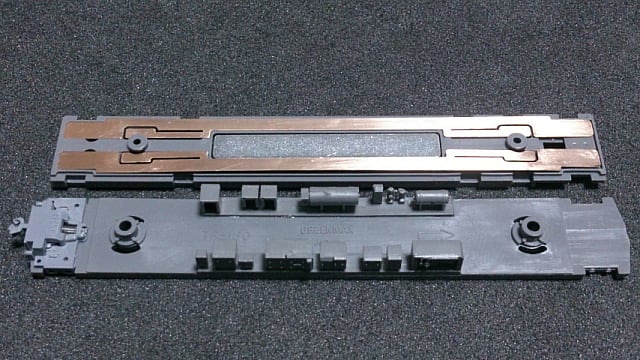

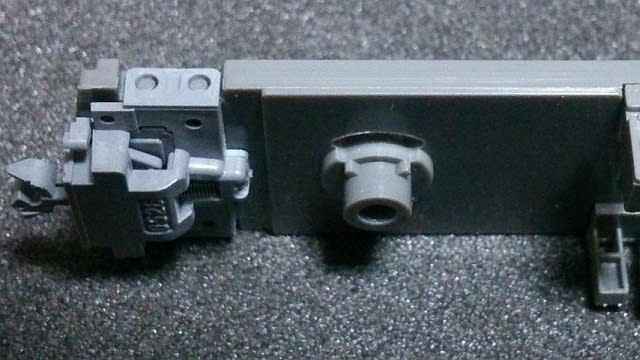

カプラーポケットごと切除されたコアレスモーター搭載動力ユニット用動力台車(成田寄)。

ひとまず第一段階では濃灰色化済DD-180用KS-116動力台車枠時代の塗装状態を保てた。

次工程はコアレスモーター搭載動力ユニット(5713)用動力台車の京成3150形仕様化である。

TNカプラーへの対応は現在3700形3816中期仕様(5次車:3818F)で使用されている試作品から特に変更されていない。

先日千葉急行3150形モハ3152(3154F-1)の動力ユニット更新を終えたばかりでもあり直ぐに捌き終えた。

京成3150形系列での独自項目は輪心黒色化だが極細字マッキー1本で仕上げられる。

動力ユニット更新の下準備は側梁と動力台車で対照的な展開を見せた。

側梁だけになった濃灰色化済DD-180用KS-116動力台車枠はゴム系接着剤で固定する。

ピボット軸受部を軸とする3点止めは今やDD-180用動力台車枠転用車の標準仕様になっている。

濃灰色化済KS-116動力台車を取り付けたコアレスモーター搭載動力ユニット(上野寄)。

京成3700形3726中期仕様(1次車:3728F-1),3756後期仕様(3次車:3758F)も当初はDD-180用FS-047(547)動力台車枠転用車であった。

濃灰色化は切り出し後の施工であり側梁裏面まで塗料が行き渡っていた。

両車とも動力台車枠更新入場時に塗料がゴム系接着剤ごともぎ取られてしまった。

モハ3152に於けるピボット軸受部周囲の塗装剥離はこの結果を反映したものである。

動力台車枠の取り付けはモハ3152(3154F-1)から単独施工に変更している。

位置調整の手間は掛からず側梁へ触れる回数も激減しモハ3152(3154F-2)にとっては都合が良かった。

ゴム系接着剤を持ち出した序でに側面窓セルの固定も並行している。

役目を終えたDD-180動力ユニット。

モハ3152(3154F-2)用DD-180動力ユニットからは床下機器部品も流用する。

メーカーによるゴム系接着剤塗布量は多くなくモハ3152(3154F-1)と同程度であった。

床下機器部品取付台座天面には取付脚に加え2個所の湯口痕がある。

このうち最低地上高嵩下用スペーサーの密着度を悪化させる湯口痕は切除した。

取付脚は動力ユニットと位置を合わせる際の目安にするため存置している。

スペーサーに用いるプラ板はt0.6mmで取付脚を避けながら全長に渡り溶着した。

KS-116動力台車,床下機器部品が撤去されたDD-180動力ユニットは用途不要となる。

床下機器部品用取付孔位置と合致する床下機器部品取付脚。

コアレスモーター搭載動力ユニットを車体に組み込み床下機器部品の取付へと移行した。

取付基準は線路方向:動力ユニット座席部品取付孔,枕木方向:車体側板である。

予め枕木方向へのはみ出しを生じさせない程度に動力ユニット座席部品取付部にはゴム系接着剤が塗布されている。

床下機器部品は側板及び座席部品取付部への位置合わせを集約し斜め方向から挿入した。

接着直後にモーターカバーとの空間が等間隔になるよう海側,山側の床下機器部品を垂直に手直しする。

固着した後に床下機器部品取付位置確認と動力ユニット着脱試験を行ったが全く問題無かった。

↓

モハ3152(動力ユニット更新:塗装変更済DD-180用KS-116動力台車枠転用,輪心黒色化施工)。

モハ3154(3154F-2:非動力M1c車)。

塗料剥離が懸念された濃灰色化済KS-116動力台車枠を守り通しモハ3152(3154F-2)の竣工を迎えられた。

DD-180用KS-116動力台車枠を塗り替えた際は他編成に揃えるべく輪心黒色化が見送られている。

塗装被膜の厚さは気になるもののモハ3160(3162F-5)の雰囲気に近付けられたと思える。

なお最低地上高はモハ3154(3154F-2:M1c車)より僅かに引き上げられた位置にある。

TR-180床板装着車は線路との間隔が狭過ぎると思え動力ユニット更新車では床下機器部品取付位置を意図的に高くしている。

3150形はM1車系が並ばない構成であり一応編成見附は保てていると思う。

↓

モハ3153+モハ3152 (3154F-2:非動力車+動力ユニット更新車)。

千葉急行3150形モハ3153+モハ3152 (3154F-1:非動力車+動力ユニット更新車)。

モハ3152(3154F-1)は側梁の取付方向を誤る大失策に気付かず再入場を余儀なくされている。

塗装変更済DD-180用KS-116動力台車を履くモハ3152(3154F-2)では常に塗料剥離が付き纏う作業となり二の轍は踏んでいない。

そしてモハ3152(3154F-2)もTNカプラーSPに置き換えられTNカプラーSP擬が姿を消した。

順調な動作を見せていたTNカプラーSP擬だが連結器部品が下方向に作用する弱点は残されたままだった。

3150形の動力ユニット更新もモハ3180新赤電色(3182F-1)を以て終了となる。

取り扱い共通化は3162F-5が更新出場を果たしてからの課題でありようやく解消が視界に入ったと言えるだろう。

在籍するグリーンマックス製京成3150形系列では2編成が灰色台車仕様へ改装されている。

クロスポイント製灰色成形KS-116台車を履かせた3162F晩年仕様(3162F-5)は2017年5月の施工である。

第一陣はグリーンマックス製スプレーを吹き付けた京成3150形3154F晩年仕様千葉急行色(3154F-2)だった。

京成3150形モハ3152 晩年仕様 千葉急行色(3154F-2:動力ユニット搭載車)。

クロスポイント製灰色成形KS-116非動力台車(51052)は試験投入だったため1編成分しか用意しなかった。

装着試行編成にはサックスブルー成形KS-116台車が鮮やかに見えた3162F-5が抜擢される。

当時はまだ3150形系列へ動力ユニット更新の波が押し寄せる前だった。

従って2個モーター搭載動力ユニット(DD-180)を装備するモハ3160(3162F-5)の措置が課題となる。

モハ3160はサックスブルー成形KS-116台車への復旧も視野に入れての動力ユニット更新試行であった。

KS-116非動力台車枠の側梁転用策は当たり3150形が動力ユニット更新対象に加わる嚆矢となっている。

入工中のモハ3152。

自家塗装で濃灰色KS-116台車化した3154F-2もクロスポイント製灰色成形KS-116台車(51052)へ交換する予定だった。

しかし3162F-5への充当を最後にクロスポイント製灰色成形KS-116非動力台車は入手出来ない状況が続く。

3154F-2は台車更新機会を失ってしまい濃灰色化済KS-116台車を履かせ続けてきた。

塗装施工都合から取り扱いに難がありモハ3152(3154F-2)の動力ユニット更新は最後へ廻す方針であった。

先に改修が完了したモハ3154,モハ3151(3154F-2)では細心の注意を払い濃灰色化済KS-116非動力台車を維持出来た。

そこでクロスポイント製灰色成形KS-116非動力台車を待たずにモハ3152の動力ユニット更新へと踏み切る事にした。

段階を置いて側梁の切り出しを進めた塗装変更済DD-180用KS-116動力台車枠。

塗装変更を施したDD-180用動力台車枠の側梁転用はモハ3152(3154F-2)が初となる。

厚塗り仕上げだが塗装被膜は強くなくこれまでのDD-180用動力台車枠転用車とは勝手が違った。

不意に塗装面へ負荷を与えるとサックスブルー成形色が現れるため分解手順から見直した。

ロアフレーム両端に設けられた台車集電板抑えを切除し駆動部品の垂直撤去が行えるようにした。

支持が失われた台車集電板は何の抵抗も感じずに取り外しを終えている。

側梁とロアフレームの接合部には予めクラフトナイフで深目の溝を掘った後にニッパーにて分離した。

ピボット軸受部新設まで耐えてくれた濃灰色塗装。

ここからは濃灰色塗料の保全策として柔らかいクロスを敷いた上での作業とした。

側梁中央部裏面に残ったロアフレームとの接合部跡はクラフトナイフの使用を見合わせ平刃で削り取っている。

ピボット軸受部は一度の加工で終わらせるため直接Φ1.5mmのドリルを当てた。

多少軸受部中心に誤差が生じたが約Φ0.5mm程度でも十分であり動力台車との位置調整に支障は無い。

そして満遍なく吹き付けられていた側梁裏面の灰色塗料は側梁固定時にゴム系接着剤を塗布する部位だけ除去している。

この間クロスに接し続けた側梁表面だったが新たなサックスブルー成形色露出部は生じていない。

カプラーポケットごと切除されたコアレスモーター搭載動力ユニット用動力台車(成田寄)。

ひとまず第一段階では濃灰色化済DD-180用KS-116動力台車枠時代の塗装状態を保てた。

次工程はコアレスモーター搭載動力ユニット(5713)用動力台車の京成3150形仕様化である。

TNカプラーへの対応は現在3700形3816中期仕様(5次車:3818F)で使用されている試作品から特に変更されていない。

先日千葉急行3150形モハ3152(3154F-1)の動力ユニット更新を終えたばかりでもあり直ぐに捌き終えた。

京成3150形系列での独自項目は輪心黒色化だが極細字マッキー1本で仕上げられる。

動力ユニット更新の下準備は側梁と動力台車で対照的な展開を見せた。

側梁だけになった濃灰色化済DD-180用KS-116動力台車枠はゴム系接着剤で固定する。

ピボット軸受部を軸とする3点止めは今やDD-180用動力台車枠転用車の標準仕様になっている。

濃灰色化済KS-116動力台車を取り付けたコアレスモーター搭載動力ユニット(上野寄)。

京成3700形3726中期仕様(1次車:3728F-1),3756後期仕様(3次車:3758F)も当初はDD-180用FS-047(547)動力台車枠転用車であった。

濃灰色化は切り出し後の施工であり側梁裏面まで塗料が行き渡っていた。

両車とも動力台車枠更新入場時に塗料がゴム系接着剤ごともぎ取られてしまった。

モハ3152に於けるピボット軸受部周囲の塗装剥離はこの結果を反映したものである。

動力台車枠の取り付けはモハ3152(3154F-1)から単独施工に変更している。

位置調整の手間は掛からず側梁へ触れる回数も激減しモハ3152(3154F-2)にとっては都合が良かった。

ゴム系接着剤を持ち出した序でに側面窓セルの固定も並行している。

役目を終えたDD-180動力ユニット。

モハ3152(3154F-2)用DD-180動力ユニットからは床下機器部品も流用する。

メーカーによるゴム系接着剤塗布量は多くなくモハ3152(3154F-1)と同程度であった。

床下機器部品取付台座天面には取付脚に加え2個所の湯口痕がある。

このうち最低地上高嵩下用スペーサーの密着度を悪化させる湯口痕は切除した。

取付脚は動力ユニットと位置を合わせる際の目安にするため存置している。

スペーサーに用いるプラ板はt0.6mmで取付脚を避けながら全長に渡り溶着した。

KS-116動力台車,床下機器部品が撤去されたDD-180動力ユニットは用途不要となる。

床下機器部品用取付孔位置と合致する床下機器部品取付脚。

コアレスモーター搭載動力ユニットを車体に組み込み床下機器部品の取付へと移行した。

取付基準は線路方向:動力ユニット座席部品取付孔,枕木方向:車体側板である。

予め枕木方向へのはみ出しを生じさせない程度に動力ユニット座席部品取付部にはゴム系接着剤が塗布されている。

床下機器部品は側板及び座席部品取付部への位置合わせを集約し斜め方向から挿入した。

接着直後にモーターカバーとの空間が等間隔になるよう海側,山側の床下機器部品を垂直に手直しする。

固着した後に床下機器部品取付位置確認と動力ユニット着脱試験を行ったが全く問題無かった。

↓

モハ3152(動力ユニット更新:塗装変更済DD-180用KS-116動力台車枠転用,輪心黒色化施工)。

モハ3154(3154F-2:非動力M1c車)。

塗料剥離が懸念された濃灰色化済KS-116動力台車枠を守り通しモハ3152(3154F-2)の竣工を迎えられた。

DD-180用KS-116動力台車枠を塗り替えた際は他編成に揃えるべく輪心黒色化が見送られている。

塗装被膜の厚さは気になるもののモハ3160(3162F-5)の雰囲気に近付けられたと思える。

なお最低地上高はモハ3154(3154F-2:M1c車)より僅かに引き上げられた位置にある。

TR-180床板装着車は線路との間隔が狭過ぎると思え動力ユニット更新車では床下機器部品取付位置を意図的に高くしている。

3150形はM1車系が並ばない構成であり一応編成見附は保てていると思う。

↓

モハ3153+モハ3152 (3154F-2:非動力車+動力ユニット更新車)。

千葉急行3150形モハ3153+モハ3152 (3154F-1:非動力車+動力ユニット更新車)。

モハ3152(3154F-1)は側梁の取付方向を誤る大失策に気付かず再入場を余儀なくされている。

塗装変更済DD-180用KS-116動力台車を履くモハ3152(3154F-2)では常に塗料剥離が付き纏う作業となり二の轍は踏んでいない。

そしてモハ3152(3154F-2)もTNカプラーSPに置き換えられTNカプラーSP擬が姿を消した。

順調な動作を見せていたTNカプラーSP擬だが連結器部品が下方向に作用する弱点は残されたままだった。

3150形の動力ユニット更新もモハ3180新赤電色(3182F-1)を以て終了となる。

取り扱い共通化は3162F-5が更新出場を果たしてからの課題でありようやく解消が視界に入ったと言えるだろう。