復活。

TOMYTEC製京成3500形3520F(2両口)+3552F更新車現行仕様(3520F-4)は3552の前面に貫通幌を追設していた。

グリーンマックス製貫通幌の加工は今一つで水切り部からの漏光による冴えない前面見附が弱点だった。

貫通幌第一次試作品は3531更新車現行仕様(3532F-2:3532F-1+3544F-1)へ転用されたため3552が再入場となった。

京成3500形3552F 更新車 現行仕様 PT-7131形パンタグラフ換装編成。

3552F-1:[3552]-[3551]-[3550]-[3549]。

※TOMYTEC製:3520F-4 基本編成。

新たに3552へ起用するグリーンマックス製貫通幌は3531で現物合わせを行った第二次試作品である。

狭幅貫通路側への仮装着では水切り部が上手く回避され上部からの漏光を防げた。

M2車とM1車の幌座幅は殆ど同一と考えて良いだろう。

第一次試作品では水切りとの競合回避に重点を置き過ぎた。

再追設に当たっては漏光防止を第一義とし必要であれば貫通幌の現物合わせを行う。

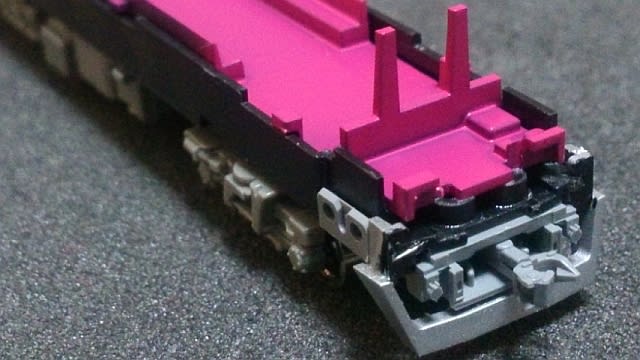

入工中の3552更新車現行仕様(3520F-4)。

3552からの貫通幌撤去は実に呆気ないものだった。

変則3点止めは全く機能しておらずゴム系接着剤と共に取り外せた。

車体に残ったのは試行時に塗布した水切り直下のゴム系接着剤だけである。

通用しなかった上下2点止めの名残で見切りは速かったらしい。

3531の仮装着時は上下2点止めを採用した。

第二次試作品ならば同様の固定が行えると考えた。

最初の作業は僅かに残るゴム系接着剤除去と言う地味なものになっている。

機能する機会に恵まれなかった幌座上部のゴム系接着剤。

ゴム系接着剤の除去を終え第二次試作品の仮合わせに入った。

貫通幌は大凡理想的な位置に収まる。

ただ若干の前傾が生じたため貫通幌裏面を更に#400のペーパーで鑢掛けしている。

貫通幌下部断面の整形は固定強度を考慮し廃止した。

これにより幌座とは天地方向が窮屈になる。

第一次試作品に対し下方向へのずれが避けられなくなった。

TNカプラーSPのアプローチアングルに支障すると思われたがぎりぎりで確保出来た。

強烈な急勾配区間を迎えない限り走行は支障ないと思われる。

二度目の現物合わせを終え貫通幌の追設に移る。

上下2点止めで固定した貫通幌。

3531での試験装着はゴム系接着剤の使用量を絞った。

本格装着となる今回はやや多目にしている。

車体側は貫通路渡り板裏面と幌座の上下に塗布した。

貫通幌裏面も大方同様の位置に乗せ強度を高める対策を採った。

接着面積に対して多分に盛られるため貫通幌取付後のはみ出しは止むを得ない。

ゴム系接着剤の固着後に巻き取りを行い見附を保つ事にした。

追設は3530(3532F-2)の方式を引き継ぎ渡り板側から行っている。

その後貫通幌を起こし上部を合わせた。

狙い通り水切りを回避しつつ幌座に密着させられた。

後は固定を待つのみとなる。

↓

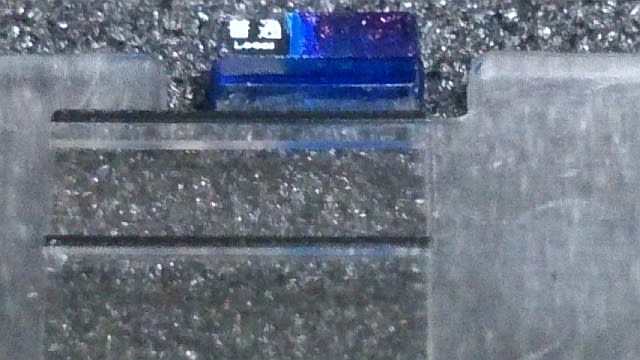

3552 [■■■ 普通 上野]:前面貫通幌再追設施工。

固着を確認し余分なゴム系接着剤の除去を行った。

取付直後は貫通扉側に張り出す程で慎重さが裏目に出たらしい。

貫通幌を抑えながら巻き取りを進め違和感の無い仕上がりまで持ち込んでいる。

貫通幌下部断面の整形廃止により若干取付位置が下がった。

それでも前面見附を狂わせる移動幅ではなく問題は無い。

水切り部からの漏光は完全に抑制できた。

錯覚で傾いたように見える貫通幌から脱出している。

安定度は上下2点止めが実現し交換前より遙かに高い。

この状態であればマイクロエース製貫通幌追設車と同様に取り扱えると思う。

↓

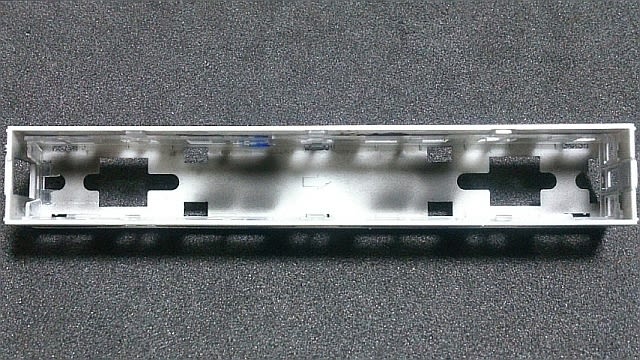

3519+3552 (3520F-4:3552 前面貫通幌交換施工)。

側面見附も第一次試作品装着時と変わらなく見える。

TNカプラーSPとの間隔が狭まったがその差は小さい。

可能な範囲で連結器部品を上下動させたが貫通幌との接触は生じなかった。

少なくとも平坦線ばかりの御座敷レイアウトでは再入場する機会はやって来ない。

仮に干渉した場合でも貫通幌底面を削れば対応出来る。

上部に手を加える必要は無く見附を崩す事態には陥らないと思う。

↓

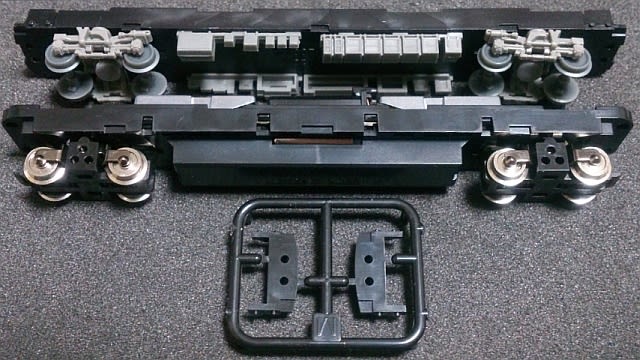

3552F-1 (3552 貫通幌再追設施工)。

3300形3316F-1 (モハ3313 貫通幌追設施工車)。

2+4編成で固定している3520F-4では3552が先頭に出る機会は無い。

ただ運転台付車である以上前面見附には拘りたかった。

3552はマイクロエース製3300形3316F新赤電色クロスシート試作車(3316F-2:4+2編成)のモハ3313に近い存在と言える。

モハ3313はライトユニット撤去により失われた前尾灯レンズの代用再現まで施工した。

中間組込車は運転台機能が停止された状態だが編成単位では逆に引き立つ連結部となる。

スケール上曲線区間では前面を伺える機会が多々あるため小細工する価値はあると思う。

幌座より幅が広いグリーンマックス製貫通幌の起用は手持ち部品都合に拠るものである。

手段が限られた環境ながら第一次試作品を凌ぐ答に結び付けられたと思える。

3552の貫通幌再現追設施工で3532F-2とは異なるM1車+M2車の連結面になった。

各々に長所と短所が混在するが2編成で相殺されると考えている。

TOMYTEC製京成3500形3520F(2両口)+3552F更新車現行仕様(3520F-4)は3552の前面に貫通幌を追設していた。

グリーンマックス製貫通幌の加工は今一つで水切り部からの漏光による冴えない前面見附が弱点だった。

貫通幌第一次試作品は3531更新車現行仕様(3532F-2:3532F-1+3544F-1)へ転用されたため3552が再入場となった。

京成3500形3552F 更新車 現行仕様 PT-7131形パンタグラフ換装編成。

3552F-1:[3552]-[3551]-[3550]-[3549]。

※TOMYTEC製:3520F-4 基本編成。

新たに3552へ起用するグリーンマックス製貫通幌は3531で現物合わせを行った第二次試作品である。

狭幅貫通路側への仮装着では水切り部が上手く回避され上部からの漏光を防げた。

M2車とM1車の幌座幅は殆ど同一と考えて良いだろう。

第一次試作品では水切りとの競合回避に重点を置き過ぎた。

再追設に当たっては漏光防止を第一義とし必要であれば貫通幌の現物合わせを行う。

入工中の3552更新車現行仕様(3520F-4)。

3552からの貫通幌撤去は実に呆気ないものだった。

変則3点止めは全く機能しておらずゴム系接着剤と共に取り外せた。

車体に残ったのは試行時に塗布した水切り直下のゴム系接着剤だけである。

通用しなかった上下2点止めの名残で見切りは速かったらしい。

3531の仮装着時は上下2点止めを採用した。

第二次試作品ならば同様の固定が行えると考えた。

最初の作業は僅かに残るゴム系接着剤除去と言う地味なものになっている。

機能する機会に恵まれなかった幌座上部のゴム系接着剤。

ゴム系接着剤の除去を終え第二次試作品の仮合わせに入った。

貫通幌は大凡理想的な位置に収まる。

ただ若干の前傾が生じたため貫通幌裏面を更に#400のペーパーで鑢掛けしている。

貫通幌下部断面の整形は固定強度を考慮し廃止した。

これにより幌座とは天地方向が窮屈になる。

第一次試作品に対し下方向へのずれが避けられなくなった。

TNカプラーSPのアプローチアングルに支障すると思われたがぎりぎりで確保出来た。

強烈な急勾配区間を迎えない限り走行は支障ないと思われる。

二度目の現物合わせを終え貫通幌の追設に移る。

上下2点止めで固定した貫通幌。

3531での試験装着はゴム系接着剤の使用量を絞った。

本格装着となる今回はやや多目にしている。

車体側は貫通路渡り板裏面と幌座の上下に塗布した。

貫通幌裏面も大方同様の位置に乗せ強度を高める対策を採った。

接着面積に対して多分に盛られるため貫通幌取付後のはみ出しは止むを得ない。

ゴム系接着剤の固着後に巻き取りを行い見附を保つ事にした。

追設は3530(3532F-2)の方式を引き継ぎ渡り板側から行っている。

その後貫通幌を起こし上部を合わせた。

狙い通り水切りを回避しつつ幌座に密着させられた。

後は固定を待つのみとなる。

↓

3552 [■■■ 普通 上野]:前面貫通幌再追設施工。

固着を確認し余分なゴム系接着剤の除去を行った。

取付直後は貫通扉側に張り出す程で慎重さが裏目に出たらしい。

貫通幌を抑えながら巻き取りを進め違和感の無い仕上がりまで持ち込んでいる。

貫通幌下部断面の整形廃止により若干取付位置が下がった。

それでも前面見附を狂わせる移動幅ではなく問題は無い。

水切り部からの漏光は完全に抑制できた。

錯覚で傾いたように見える貫通幌から脱出している。

安定度は上下2点止めが実現し交換前より遙かに高い。

この状態であればマイクロエース製貫通幌追設車と同様に取り扱えると思う。

↓

3519+3552 (3520F-4:3552 前面貫通幌交換施工)。

側面見附も第一次試作品装着時と変わらなく見える。

TNカプラーSPとの間隔が狭まったがその差は小さい。

可能な範囲で連結器部品を上下動させたが貫通幌との接触は生じなかった。

少なくとも平坦線ばかりの御座敷レイアウトでは再入場する機会はやって来ない。

仮に干渉した場合でも貫通幌底面を削れば対応出来る。

上部に手を加える必要は無く見附を崩す事態には陥らないと思う。

↓

3552F-1 (3552 貫通幌再追設施工)。

3300形3316F-1 (モハ3313 貫通幌追設施工車)。

2+4編成で固定している3520F-4では3552が先頭に出る機会は無い。

ただ運転台付車である以上前面見附には拘りたかった。

3552はマイクロエース製3300形3316F新赤電色クロスシート試作車(3316F-2:4+2編成)のモハ3313に近い存在と言える。

モハ3313はライトユニット撤去により失われた前尾灯レンズの代用再現まで施工した。

中間組込車は運転台機能が停止された状態だが編成単位では逆に引き立つ連結部となる。

スケール上曲線区間では前面を伺える機会が多々あるため小細工する価値はあると思う。

幌座より幅が広いグリーンマックス製貫通幌の起用は手持ち部品都合に拠るものである。

手段が限られた環境ながら第一次試作品を凌ぐ答に結び付けられたと思える。

3552の貫通幌再現追設施工で3532F-2とは異なるM1車+M2車の連結面になった。

各々に長所と短所が混在するが2編成で相殺されると考えている。