再転用。

グリーンマックス製京成3700形3768F中期仕様(3次車:3768F-1)の第二次整備は3700形M1車系とM2c車が未施工である。

部品都合で組み立てが保留された3768,3761の整備に時間を要するのは明らかだった。

先に3767,3765,3762の整備を進め3767以下6両を竣工させる。

京成3700形3767 3次車 中期仕様(3768F-1)。

3700形M1車系の整備工程はTNカプラーSP化と避雷器取付となる。

TR-180A床板装着車のTNカプラーSP化は最早手慣れた工程で計算が立てられる。

問題は挿入し難い避雷器を持つPT-4804形パンタグラフである。

中古製品で回着した3768F-1は付属品の取付が行われていなかった。

3728F後期仕様(1次車:3728F-2)以降からパンタグラフ台枠避雷器取付口の拡大を取り止めている。

これに倣おうとした3758F元中期仕様(3次車:3758F)の改修では再用したPT-4804形パンタグラフに不具合があった。

後期仕様を予定していた3758Fはグリーンマックス製PT-71C形パンタグラフに置き換えられ現行仕様(3758F)へ改められる。

入工中の3767。

3758Fで使用不能に陥ったPT-4804形パンタグラフは1台だけだった。

他4台は使用可能で3768F-1への再転用が決定する。

従って苦戦が確実の避雷器取付は必要最低限に限られる。

結果的に3758Fを現行仕様化した選択は正解だったと思う。

PT-4804形パンタグラフは上野寄,成田寄の各1台ずつが生き残った。

ちょうど3767,3762に合致しており入場順も定まった。

ただ最後に3700形M1'車の3765が廻るため嫌な記憶が甦る。

連続して瑕疵品を引く事は無いと信じて作業を開始した。

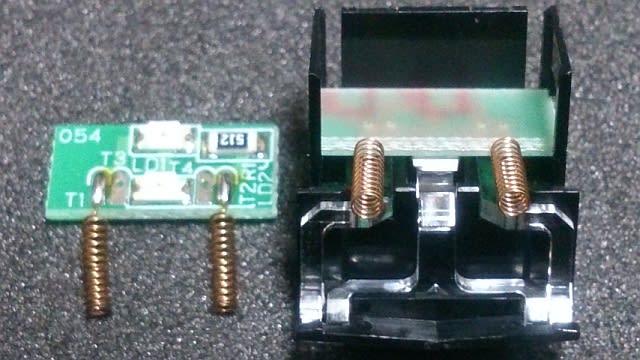

TNカプラーSP化されたTR-180A床板(3767)。

工程はTR-180A床板のTNカプラーSP化から手を着ける。

3768F-1が搭載するPT-4804形パンタグラフは何れも碍子が屋根板に接していない。

どちらに癖があるか不明だったため無難に終えられる足廻りの整備を先発させた。

TNカプラーSP化はFS-547非動力台車のカプラーポケット切除が工程中9割を占める。

但しTR-180A床板のスペーサーはTNカプラーSPが甘い嵌合に留まる事例があった。

そのためFS-547非動力台車のTNカプラーSP対応化を図る前に確実な装着を進めている。

上野寄から取り付けた避雷器付PT-4804形パンタグラフ(3767)。

入場順は3767→3762と進行したが何れも上野寄パンタグラフを先に搭載させた。

パンタグラフを2台搭載する3700形M1車は各避雷器が車体中央寄に取り付けられている。

既に避雷器の挿入が成されており誤装着防止策とした。

この方法は過去に導入した3700形の大半で採り入れられている。

そして碍子が屋根板に触れる位置までPT-4804形パンタグラフを押し込む。

グリーンマックス製PT-71C形パンタグラフ程ではないがそれなりに力を加える必要があった。

↓

3767(TNカプラーSP化,避雷器付PT-4804形パンタグラフ換装)。

PT-4804形パンタグラフの押し込み難さは意外であった。

同形再用品への換装であり面食らった。

たまたま屋根板を取り外して作業に当たっていたため無事装着が行えている。

無理に進めていればパンタグラフを破損させていたかもしれない。

3762,3765も同一症状が現れると考え両車は入場当初から屋根板を撤去している。

↓

3767+3766 (3768F-1:TNカプラーSP化,3767 避雷器付PT-4804形パンタグラフ換装)。

3767の竣工で3766(3768F-1)に施したFS-047(547)動力台車見附変更が効果を発揮する。

動力台車本体の成形都合により台車枠下部の打ち抜きは再現出来ていない。

しかし常光下では黒色化された動力台車枠取付台座から浮き立つように見える。

立体感を優先した施工はFS-547非動力台車に合わせたものである。

製品原形でこの差が生じなければ特に手は加えなかったと思う。

なおFS-547(047)非動力台車も台車集電板の露出を防げないが真鍮色は気にならず黒色化対象から外れている。

入工中の3752中期仕様(3768F-1)。

3768F-1より捻出されるPT-4804形パンタグラフ4台は避雷器部品と共に保管品へ廻る。

グリーンマックス製品では3400形を含めPT-4804形パンタグラフ搭載編成が多数在籍する。

中には上昇及び下降姿勢が思わしくない車両が存在しておりこれらを置き換える予定である。

その際避雷器は流用する方向で保管品の出番は無い。

3400形,3700形のPT-7131形パンタグラフ換装編成は避雷器が取り付けられていない。

しかし全編成への展開は避雷器の絶対数が不足しており当分行えないと思われる。

↓

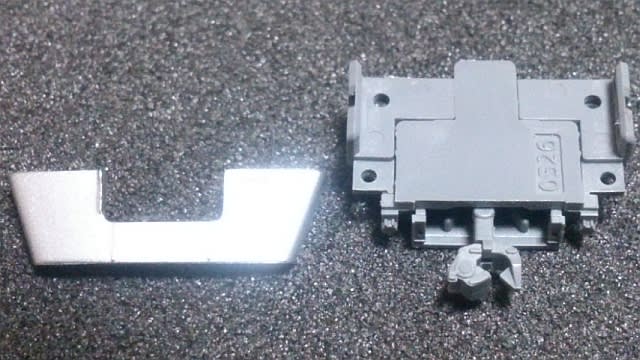

張り出し長の異なるパンタグラフ取付脚(3762)。

3752のPT-4804形パンタグラフ換装でも取り付け難さが生じた。

製品のパンタグラフ取付位置が高くどの程度屋根板裏面の差が表れるか記録に残していた。

想定通りの位置に避雷器付PT-4804形パンタグラフを押し込む。

ここで屋根板裏面を確認したところパンタグラフ取付脚の露出嵩が大幅に増していた。

換装前の碍子と屋根板間より突き出し代が大きい。

成田寄より上野寄が長く屋根板に癖がある可能性も否定できない。

肝心なパンタグラフ取付脚の比較を失念してしまい原因がどちらにあるか掴めなかった。

↓

3762中期仕様(3768F-1:TNカプラーSP化,避雷器付PT-4804形パンタグラフ換装)。

仮にPT-4804形パンタグラフのLOT差が要因だと前途のパンタグラフ置き換えは厄介になる。

この張り出しが間接的に押し込み難さを招いていると思う。

3708F現行仕様(1次車:3708F-2),3758F,3768F現行仕様(3768F-2)と同様の取付孔拡大が無難だろう。

その場合にはテーパーは設けず全て同径で広げた方が得策だと思う。

ただ換装入口に立つまでが一仕事と言える。

散在する状態の悪いPT-4804形パンタグラフを1編成に集約しなければ効率は下がってしまう。

そもそも避雷器取付に難儀しており予定は未定のまま時間だけが過ぎていくかもしれない。

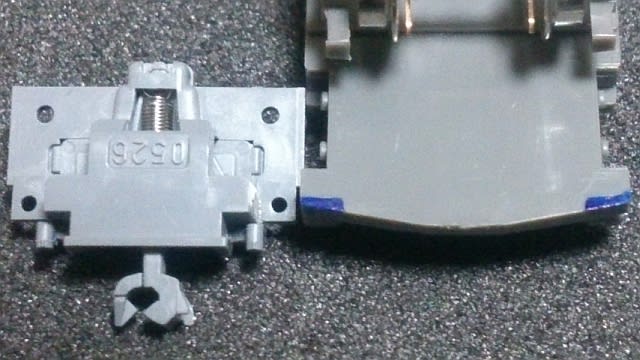

入工中の3765中期仕様(3768F-1)。

3768F-1のM1車は3762が竣工し第二次整備を終えた。

最後の入場車は3700形M1'車である3765となった。

パンタグラフ1台搭載車であるが避雷器付PT-4804形パンタグラフは全て転用された。

よって3765だけが製品由来のパンタグラフを流用する。

避雷器は3755(3758F)で使用機会を失った発生品を起用した。

改修入場で3758Fの仕様変更に迫られた要因は3755だった。

再び3700形M1車が最終入場車となり二の舞が心配される。

PT-4804形パンタグラフは3767,3765から捻出されたばかりの発生品がある。

ただ無闇に充当する訳には行かず避雷器取付は慎重を期した。

上昇姿勢を保つPT-4804形パンタグラフ(3765)。

予想通り避雷器の挿入は思い通りに行かない。

そこで3757(3758F)にて採り入れた取付脚先端の整形を施す。

パンタグラフ台枠取付口に嵌まり易くなるよう楔形へ改めた。

加工は先端に限られるため途中から固い手応えに変わる。

この細工は避雷器角度に気を払わなくて済む利点があった。

現状のまま少しずつ力を加えパンタグラフ台枠に接する位置まで押し込めた。

完成した避雷器付PT-4804形パンタグラフは上昇,下降姿勢共に悪くないと思える。

時間を要したものの3757,3755,3752は全車避雷器付に至った。

↓

3765中期仕様(3768F-1:TNカプラーSP化,避雷器取付)。

碍子と屋根板が接する深度へ改めたため製品状態より屋根板裏面への取付脚突き出し嵩が増した。

但し3762程ではなく各台で差異が生じている。

なお玉突きされたPT-4804形パンタグラフの取付脚は等長だった。

3767,3762は全台とも3708F登場時仕様(1次車:3708F-1)からの発生品を搭載する。

3708F前期仕様(リニューアル再生産品)と3768F後期仕様のリリースには間があり一部変更された可能性も考えられる。

屋根板との相性にしては差が激しく今後確認したい。

3762が竣工し3768F-1は3767以下6両の第二次整備を終えた。

3700形M2車は台枠直結式スカート化を試行する。

TR-180A床板装着車では初施工となり試行錯誤が予想される。

基本形態はTR-180床板装着車に従うが構造が全く異なるため一筋縄ではいかない。

整備が長丁場に渡る前提で3768,3761の入場に向かう。

グリーンマックス製京成3700形3768F中期仕様(3次車:3768F-1)の第二次整備は3700形M1車系とM2c車が未施工である。

部品都合で組み立てが保留された3768,3761の整備に時間を要するのは明らかだった。

先に3767,3765,3762の整備を進め3767以下6両を竣工させる。

京成3700形3767 3次車 中期仕様(3768F-1)。

3700形M1車系の整備工程はTNカプラーSP化と避雷器取付となる。

TR-180A床板装着車のTNカプラーSP化は最早手慣れた工程で計算が立てられる。

問題は挿入し難い避雷器を持つPT-4804形パンタグラフである。

中古製品で回着した3768F-1は付属品の取付が行われていなかった。

3728F後期仕様(1次車:3728F-2)以降からパンタグラフ台枠避雷器取付口の拡大を取り止めている。

これに倣おうとした3758F元中期仕様(3次車:3758F)の改修では再用したPT-4804形パンタグラフに不具合があった。

後期仕様を予定していた3758Fはグリーンマックス製PT-71C形パンタグラフに置き換えられ現行仕様(3758F)へ改められる。

入工中の3767。

3758Fで使用不能に陥ったPT-4804形パンタグラフは1台だけだった。

他4台は使用可能で3768F-1への再転用が決定する。

従って苦戦が確実の避雷器取付は必要最低限に限られる。

結果的に3758Fを現行仕様化した選択は正解だったと思う。

PT-4804形パンタグラフは上野寄,成田寄の各1台ずつが生き残った。

ちょうど3767,3762に合致しており入場順も定まった。

ただ最後に3700形M1'車の3765が廻るため嫌な記憶が甦る。

連続して瑕疵品を引く事は無いと信じて作業を開始した。

TNカプラーSP化されたTR-180A床板(3767)。

工程はTR-180A床板のTNカプラーSP化から手を着ける。

3768F-1が搭載するPT-4804形パンタグラフは何れも碍子が屋根板に接していない。

どちらに癖があるか不明だったため無難に終えられる足廻りの整備を先発させた。

TNカプラーSP化はFS-547非動力台車のカプラーポケット切除が工程中9割を占める。

但しTR-180A床板のスペーサーはTNカプラーSPが甘い嵌合に留まる事例があった。

そのためFS-547非動力台車のTNカプラーSP対応化を図る前に確実な装着を進めている。

上野寄から取り付けた避雷器付PT-4804形パンタグラフ(3767)。

入場順は3767→3762と進行したが何れも上野寄パンタグラフを先に搭載させた。

パンタグラフを2台搭載する3700形M1車は各避雷器が車体中央寄に取り付けられている。

既に避雷器の挿入が成されており誤装着防止策とした。

この方法は過去に導入した3700形の大半で採り入れられている。

そして碍子が屋根板に触れる位置までPT-4804形パンタグラフを押し込む。

グリーンマックス製PT-71C形パンタグラフ程ではないがそれなりに力を加える必要があった。

↓

3767(TNカプラーSP化,避雷器付PT-4804形パンタグラフ換装)。

PT-4804形パンタグラフの押し込み難さは意外であった。

同形再用品への換装であり面食らった。

たまたま屋根板を取り外して作業に当たっていたため無事装着が行えている。

無理に進めていればパンタグラフを破損させていたかもしれない。

3762,3765も同一症状が現れると考え両車は入場当初から屋根板を撤去している。

↓

3767+3766 (3768F-1:TNカプラーSP化,3767 避雷器付PT-4804形パンタグラフ換装)。

3767の竣工で3766(3768F-1)に施したFS-047(547)動力台車見附変更が効果を発揮する。

動力台車本体の成形都合により台車枠下部の打ち抜きは再現出来ていない。

しかし常光下では黒色化された動力台車枠取付台座から浮き立つように見える。

立体感を優先した施工はFS-547非動力台車に合わせたものである。

製品原形でこの差が生じなければ特に手は加えなかったと思う。

なおFS-547(047)非動力台車も台車集電板の露出を防げないが真鍮色は気にならず黒色化対象から外れている。

入工中の3752中期仕様(3768F-1)。

3768F-1より捻出されるPT-4804形パンタグラフ4台は避雷器部品と共に保管品へ廻る。

グリーンマックス製品では3400形を含めPT-4804形パンタグラフ搭載編成が多数在籍する。

中には上昇及び下降姿勢が思わしくない車両が存在しておりこれらを置き換える予定である。

その際避雷器は流用する方向で保管品の出番は無い。

3400形,3700形のPT-7131形パンタグラフ換装編成は避雷器が取り付けられていない。

しかし全編成への展開は避雷器の絶対数が不足しており当分行えないと思われる。

↓

張り出し長の異なるパンタグラフ取付脚(3762)。

3752のPT-4804形パンタグラフ換装でも取り付け難さが生じた。

製品のパンタグラフ取付位置が高くどの程度屋根板裏面の差が表れるか記録に残していた。

想定通りの位置に避雷器付PT-4804形パンタグラフを押し込む。

ここで屋根板裏面を確認したところパンタグラフ取付脚の露出嵩が大幅に増していた。

換装前の碍子と屋根板間より突き出し代が大きい。

成田寄より上野寄が長く屋根板に癖がある可能性も否定できない。

肝心なパンタグラフ取付脚の比較を失念してしまい原因がどちらにあるか掴めなかった。

↓

3762中期仕様(3768F-1:TNカプラーSP化,避雷器付PT-4804形パンタグラフ換装)。

仮にPT-4804形パンタグラフのLOT差が要因だと前途のパンタグラフ置き換えは厄介になる。

この張り出しが間接的に押し込み難さを招いていると思う。

3708F現行仕様(1次車:3708F-2),3758F,3768F現行仕様(3768F-2)と同様の取付孔拡大が無難だろう。

その場合にはテーパーは設けず全て同径で広げた方が得策だと思う。

ただ換装入口に立つまでが一仕事と言える。

散在する状態の悪いPT-4804形パンタグラフを1編成に集約しなければ効率は下がってしまう。

そもそも避雷器取付に難儀しており予定は未定のまま時間だけが過ぎていくかもしれない。

入工中の3765中期仕様(3768F-1)。

3768F-1のM1車は3762が竣工し第二次整備を終えた。

最後の入場車は3700形M1'車である3765となった。

パンタグラフ1台搭載車であるが避雷器付PT-4804形パンタグラフは全て転用された。

よって3765だけが製品由来のパンタグラフを流用する。

避雷器は3755(3758F)で使用機会を失った発生品を起用した。

改修入場で3758Fの仕様変更に迫られた要因は3755だった。

再び3700形M1車が最終入場車となり二の舞が心配される。

PT-4804形パンタグラフは3767,3765から捻出されたばかりの発生品がある。

ただ無闇に充当する訳には行かず避雷器取付は慎重を期した。

上昇姿勢を保つPT-4804形パンタグラフ(3765)。

予想通り避雷器の挿入は思い通りに行かない。

そこで3757(3758F)にて採り入れた取付脚先端の整形を施す。

パンタグラフ台枠取付口に嵌まり易くなるよう楔形へ改めた。

加工は先端に限られるため途中から固い手応えに変わる。

この細工は避雷器角度に気を払わなくて済む利点があった。

現状のまま少しずつ力を加えパンタグラフ台枠に接する位置まで押し込めた。

完成した避雷器付PT-4804形パンタグラフは上昇,下降姿勢共に悪くないと思える。

時間を要したものの3757,3755,3752は全車避雷器付に至った。

↓

3765中期仕様(3768F-1:TNカプラーSP化,避雷器取付)。

碍子と屋根板が接する深度へ改めたため製品状態より屋根板裏面への取付脚突き出し嵩が増した。

但し3762程ではなく各台で差異が生じている。

なお玉突きされたPT-4804形パンタグラフの取付脚は等長だった。

3767,3762は全台とも3708F登場時仕様(1次車:3708F-1)からの発生品を搭載する。

3708F前期仕様(リニューアル再生産品)と3768F後期仕様のリリースには間があり一部変更された可能性も考えられる。

屋根板との相性にしては差が激しく今後確認したい。

3762が竣工し3768F-1は3767以下6両の第二次整備を終えた。

3700形M2車は台枠直結式スカート化を試行する。

TR-180A床板装着車では初施工となり試行錯誤が予想される。

基本形態はTR-180床板装着車に従うが構造が全く異なるため一筋縄ではいかない。

整備が長丁場に渡る前提で3768,3761の入場に向かう。