熟成。

晩年仕様対応を名目にマイクロエース製京成3600形3648F現行色8両編成仕様(3648F)は動力車位置を改めた。

第一次整備にて動力ユニットをモハ3646(5号車)からモハ3622(3号車)へ換装している。

そのモハ3622は工程都合により3648Fの第二次整備最終入場車となった。

京成3600モハ3622 現行色 8両編成仕様(3648F)。

3648Fの第二次整備はM1車系を集中入場させランボード波打現象事前対策を施す計画だった。

モハ3622もその中に含まれたが先発したモハ3646,モハ3642現行色後期仕様(3648F)の作業が延びてしまった。

動力ユニット整備が控えるモハ3622は最終施工車に廻された関係で未入場のまま終わる。

第三次整備まで予定していたモハ3622だったがランボード波打現象事前対策と動力ユニット整備を並行させる。

京成3600形3608F朱帯色後期仕様(1次車:3608F),新京成N800形N848F現行色(4次車:N848F)では動力台車の純正グリス除去に手を焼いた。

煽りを受けた新京成N800形N838F京成千葉線直通色前期仕様(3次車:N838F)は第二次整備開始まで一旦間を設けた程である。

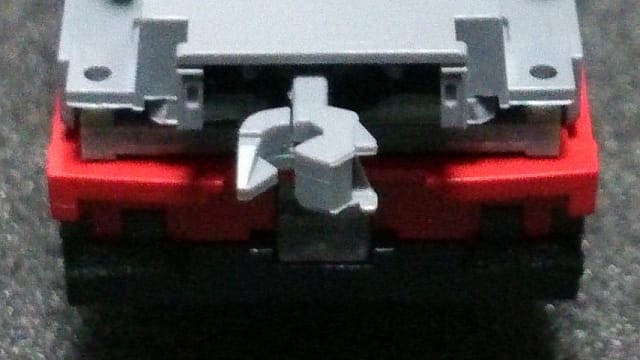

入工中のモハ3622。

3608F,新京成N800形N838F,N848FとLOTが近い3648Fも動力ユニットの状態に期待は寄せられなかった。

従って所要時間は長くなると読みクハ3648,クハ3641(3648F)を先に竣工させている。

モハ3622の主工程は2項目に分かれるが当然の如く動力ユニット整備を作業後半へ廻した。

先ずランボード波打現象事前対策とパンタグラフ踏板固定化から取り掛かる。

既に対策を終えたモハ3646,モハ3642の車体内側ランボード取付口は5箇所とも全てが貫通していた。

ところがモハ3622はモハ3606,モハ3602(3608F)と同じく4箇所しか確認出来なかった。

僅かに形状だけが伺えたパンタグラフ取付口。

当該部はモハ3606,モハ3602(3608F)と同様の側面行先表示器左側に位置する1脚である。

但し僅かな凸部が存在しており爪楊枝での取付口捜索は不要だった。

車体内側に直接ニードルを当てランボード取付脚先端を露出させる。

モハ3622,モハ3606,モハ3602:東急車輌製,モハ3646,モハ3642:日本車輌製であり処理差は今LOTの癖かもしれない。

ランボードはモハ3642で採用した全脚を一旦屋根板から浮かせる方式を採った。

整形した取付口以外は製品原形のまま流し込み接着剤を投入している。

一方パンタグラフ踏板は端部が屋根板に接していない状態だったため全てを撤去した。

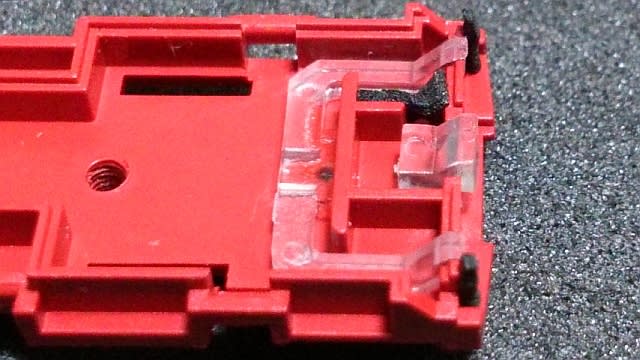

分解した動力ユニット。

3脚嵌合式のパンタグラフ踏板は中央取付脚だけが軽く溶着されているのみに等しかった。

この仕様が端部の浮き上がりを引き起こしたと思われる。

中央を除いた両端2箇所は線路方向へ拡大し取付脚が受け入れられる猶予を設けた。

敷設後は再発の気配も感じられず十分に溶着が行えたと思う。

車体関連項目は若干予定を上回る約20分程で完了したが誤差の範囲内と言えた。

ここからは長期戦が予想される動力ユニットの整備へと取り掛かる。

予防措置に近い導電板研磨とモーター軸受部清掃。

早速ユニットカバーを撤去すると思いの外程度の良い導電板が目に入った。

真鍮独特の輝きこそ見られないが酸化や指紋等は一切無く京成新3000形3002-7中期仕様(1次車:3002F)に匹敵する。

よってラプロス#4000は浅掛けとしクリーナーによる拭き上げを行うだけで導電板研磨を終えた。

入場前の走行試験では整備が不要と思わせるほどの快調さを示している。

それを裏打ちするかの様にモーター軸受部も綺麗な状態を保っていた。

念のためクリーナーを浸した極細綿棒を当てたが全く汚れは付着しなかった。

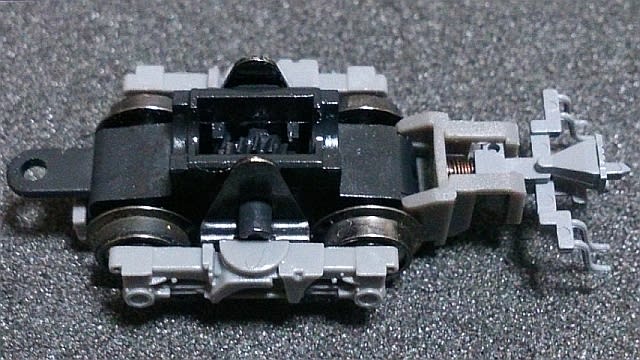

苦戦すると思われたFS-513動力台車の純正グリス除去。

導電板は短時間で輝きを取り戻しモーター軸受も特別な措置が不要だった。

そのためFS-513動力台車の純正グリス除去は予定より早く開始となる。

台枠から撤去したFS-513動力台車は上野寄,成田寄共に純正グリスでギアボックス内が埋め尽くされていた。

モハ3606(3602F),新京成N800形モハN837,モハN847での苦闘が頭に浮かぶ。

ただ2018年12月の回着から約3箇月が経過したせいか純正グリスは粘度が高いように感じられた。

試しに爪楊枝で掬い取るとギアボックス内部の純正グリスは大半を取り除けてしまった。

白塊が消え去ったFS-513動力台車(上野寄)。

モハ3606,モハN837,モハN847では純正グリスの粘度が低く爪楊枝は虚しく通過するだけだった。

その結果ギアボックス及びギア類の脱脂に大幅な時間を要している。

取り敢えずモハ3622のFS-513動力台車はギアボックス清掃が簡略化される見通しとなった。

外観上純正グリスが激減したように見えるFS-513動力台車だがその内部は当てに出来ない。

覚悟してカプラーポケットを撤去しギアボックスと台車枠の分離に着手する。

ところがここでも良い意味で予想を裏切る結果が待ち受けていた。

内部への侵入が殆ど無かった純正グリス(成田寄)。

純正グリスで煌めく箇所は動軸ギア及びギアボックスの3ギアが主であった。

ロアフレームも僅かな油脂付着が見られるだけで非常に状態が良い。

スパイラルギアは山がはっきりと確認出来る上にスパイラルギアカバーも薄い膜状の純正グリスで覆われているだけだった。

この状況であればクリーナープールを持ち出す必要は無く手作業での清掃に変更している。

モハ3622の動力ユニット整備は高経年車へ施した性能回復入場に近い工程となった。

動軸ギアはクリーナーを漬けた極細綿棒と爪楊枝でギア谷に残る純正グリスを除去した。

脱脂されたFS-513動力台車(上野寄)。

3ギアには少量のクリーナーを落とし2本の歯ブラシを使い分けて脱脂を行っている。

ギアボックス裏面は凹形成形部に少量の純正グリス溜まりがあっただけで瞬時に清掃を終えられた。

この時点でパンタグラフ踏板の全撤去で奪われた時間を取り戻せた。

余りに順調に進み過ぎ不安を抱く程であったが組み立てたFS-513動力台車の車輪は淀みなく回転する。

摺動抵抗は全く感じられず最低でも入場前の状態を維持出来たとの手応えを得た。

なお各ギア類には何時も通り微量のタミヤ製グリスを塗布している。

全工程が完了したモハ3622。

脱脂を終えたFS-513動力台車とユニットカバーを装着し試験走行を行った。

普段であれば何かしらの改善点が見い出せるところモハ3622は全く変化が無かった。

起動電流や加速度は動力ユニット整備施工車と変わりなく十分に性能を発揮出来ていると思われる。

どうやらモハ3622に装備されていた動力ユニットは当たりだったらしい。

FS-513動力台車の純正グリスは大量だったが各部への侵出までには至らなかった。

モハ3622(モハ3646)の走行機会は回着直後と入場直前の2回に限られておりこれも作用した可能性があると思う。

↓

モハ3622現行色後期仕様(3648F:動力ユニット整備,ランボード波打現象事前対策,パンタグラフ踏板固定施工)。

モハ3646(3648F:ランボード波打現象事前対策,パンタグラフ踏板固定施工車)。

第二次整備に2工程を集約したモハ3622現行色後期仕様(3648F)が竣工した。

所要時間は約60分でモハ3606(3608F),モハN837,モハN847よりも大幅な短縮が実現している。

全てはFS-513動力台車の脱脂工程が作業進捗に影響を与えたと言えよう。

3648Fは約3箇月に渡る入場抑止が純正グリスの変質を呼んだかもしれない。

結果的に好成績を収められたが回着編成は出来るだけ早く出場させる方向である。

モハ3622での措置は例外と言え今後導入予定のマイクロエース製品は苦戦するだろう。

晩年仕様対応を名目にマイクロエース製京成3600形3648F現行色8両編成仕様(3648F)は動力車位置を改めた。

第一次整備にて動力ユニットをモハ3646(5号車)からモハ3622(3号車)へ換装している。

そのモハ3622は工程都合により3648Fの第二次整備最終入場車となった。

京成3600モハ3622 現行色 8両編成仕様(3648F)。

3648Fの第二次整備はM1車系を集中入場させランボード波打現象事前対策を施す計画だった。

モハ3622もその中に含まれたが先発したモハ3646,モハ3642現行色後期仕様(3648F)の作業が延びてしまった。

動力ユニット整備が控えるモハ3622は最終施工車に廻された関係で未入場のまま終わる。

第三次整備まで予定していたモハ3622だったがランボード波打現象事前対策と動力ユニット整備を並行させる。

京成3600形3608F朱帯色後期仕様(1次車:3608F),新京成N800形N848F現行色(4次車:N848F)では動力台車の純正グリス除去に手を焼いた。

煽りを受けた新京成N800形N838F京成千葉線直通色前期仕様(3次車:N838F)は第二次整備開始まで一旦間を設けた程である。

入工中のモハ3622。

3608F,新京成N800形N838F,N848FとLOTが近い3648Fも動力ユニットの状態に期待は寄せられなかった。

従って所要時間は長くなると読みクハ3648,クハ3641(3648F)を先に竣工させている。

モハ3622の主工程は2項目に分かれるが当然の如く動力ユニット整備を作業後半へ廻した。

先ずランボード波打現象事前対策とパンタグラフ踏板固定化から取り掛かる。

既に対策を終えたモハ3646,モハ3642の車体内側ランボード取付口は5箇所とも全てが貫通していた。

ところがモハ3622はモハ3606,モハ3602(3608F)と同じく4箇所しか確認出来なかった。

僅かに形状だけが伺えたパンタグラフ取付口。

当該部はモハ3606,モハ3602(3608F)と同様の側面行先表示器左側に位置する1脚である。

但し僅かな凸部が存在しており爪楊枝での取付口捜索は不要だった。

車体内側に直接ニードルを当てランボード取付脚先端を露出させる。

モハ3622,モハ3606,モハ3602:東急車輌製,モハ3646,モハ3642:日本車輌製であり処理差は今LOTの癖かもしれない。

ランボードはモハ3642で採用した全脚を一旦屋根板から浮かせる方式を採った。

整形した取付口以外は製品原形のまま流し込み接着剤を投入している。

一方パンタグラフ踏板は端部が屋根板に接していない状態だったため全てを撤去した。

分解した動力ユニット。

3脚嵌合式のパンタグラフ踏板は中央取付脚だけが軽く溶着されているのみに等しかった。

この仕様が端部の浮き上がりを引き起こしたと思われる。

中央を除いた両端2箇所は線路方向へ拡大し取付脚が受け入れられる猶予を設けた。

敷設後は再発の気配も感じられず十分に溶着が行えたと思う。

車体関連項目は若干予定を上回る約20分程で完了したが誤差の範囲内と言えた。

ここからは長期戦が予想される動力ユニットの整備へと取り掛かる。

予防措置に近い導電板研磨とモーター軸受部清掃。

早速ユニットカバーを撤去すると思いの外程度の良い導電板が目に入った。

真鍮独特の輝きこそ見られないが酸化や指紋等は一切無く京成新3000形3002-7中期仕様(1次車:3002F)に匹敵する。

よってラプロス#4000は浅掛けとしクリーナーによる拭き上げを行うだけで導電板研磨を終えた。

入場前の走行試験では整備が不要と思わせるほどの快調さを示している。

それを裏打ちするかの様にモーター軸受部も綺麗な状態を保っていた。

念のためクリーナーを浸した極細綿棒を当てたが全く汚れは付着しなかった。

苦戦すると思われたFS-513動力台車の純正グリス除去。

導電板は短時間で輝きを取り戻しモーター軸受も特別な措置が不要だった。

そのためFS-513動力台車の純正グリス除去は予定より早く開始となる。

台枠から撤去したFS-513動力台車は上野寄,成田寄共に純正グリスでギアボックス内が埋め尽くされていた。

モハ3606(3602F),新京成N800形モハN837,モハN847での苦闘が頭に浮かぶ。

ただ2018年12月の回着から約3箇月が経過したせいか純正グリスは粘度が高いように感じられた。

試しに爪楊枝で掬い取るとギアボックス内部の純正グリスは大半を取り除けてしまった。

白塊が消え去ったFS-513動力台車(上野寄)。

モハ3606,モハN837,モハN847では純正グリスの粘度が低く爪楊枝は虚しく通過するだけだった。

その結果ギアボックス及びギア類の脱脂に大幅な時間を要している。

取り敢えずモハ3622のFS-513動力台車はギアボックス清掃が簡略化される見通しとなった。

外観上純正グリスが激減したように見えるFS-513動力台車だがその内部は当てに出来ない。

覚悟してカプラーポケットを撤去しギアボックスと台車枠の分離に着手する。

ところがここでも良い意味で予想を裏切る結果が待ち受けていた。

内部への侵入が殆ど無かった純正グリス(成田寄)。

純正グリスで煌めく箇所は動軸ギア及びギアボックスの3ギアが主であった。

ロアフレームも僅かな油脂付着が見られるだけで非常に状態が良い。

スパイラルギアは山がはっきりと確認出来る上にスパイラルギアカバーも薄い膜状の純正グリスで覆われているだけだった。

この状況であればクリーナープールを持ち出す必要は無く手作業での清掃に変更している。

モハ3622の動力ユニット整備は高経年車へ施した性能回復入場に近い工程となった。

動軸ギアはクリーナーを漬けた極細綿棒と爪楊枝でギア谷に残る純正グリスを除去した。

脱脂されたFS-513動力台車(上野寄)。

3ギアには少量のクリーナーを落とし2本の歯ブラシを使い分けて脱脂を行っている。

ギアボックス裏面は凹形成形部に少量の純正グリス溜まりがあっただけで瞬時に清掃を終えられた。

この時点でパンタグラフ踏板の全撤去で奪われた時間を取り戻せた。

余りに順調に進み過ぎ不安を抱く程であったが組み立てたFS-513動力台車の車輪は淀みなく回転する。

摺動抵抗は全く感じられず最低でも入場前の状態を維持出来たとの手応えを得た。

なお各ギア類には何時も通り微量のタミヤ製グリスを塗布している。

全工程が完了したモハ3622。

脱脂を終えたFS-513動力台車とユニットカバーを装着し試験走行を行った。

普段であれば何かしらの改善点が見い出せるところモハ3622は全く変化が無かった。

起動電流や加速度は動力ユニット整備施工車と変わりなく十分に性能を発揮出来ていると思われる。

どうやらモハ3622に装備されていた動力ユニットは当たりだったらしい。

FS-513動力台車の純正グリスは大量だったが各部への侵出までには至らなかった。

モハ3622(モハ3646)の走行機会は回着直後と入場直前の2回に限られておりこれも作用した可能性があると思う。

↓

モハ3622現行色後期仕様(3648F:動力ユニット整備,ランボード波打現象事前対策,パンタグラフ踏板固定施工)。

モハ3646(3648F:ランボード波打現象事前対策,パンタグラフ踏板固定施工車)。

第二次整備に2工程を集約したモハ3622現行色後期仕様(3648F)が竣工した。

所要時間は約60分でモハ3606(3608F),モハN837,モハN847よりも大幅な短縮が実現している。

全てはFS-513動力台車の脱脂工程が作業進捗に影響を与えたと言えよう。

3648Fは約3箇月に渡る入場抑止が純正グリスの変質を呼んだかもしれない。

結果的に好成績を収められたが回着編成は出来るだけ早く出場させる方向である。

モハ3622での措置は例外と言え今後導入予定のマイクロエース製品は苦戦するだろう。