半減。

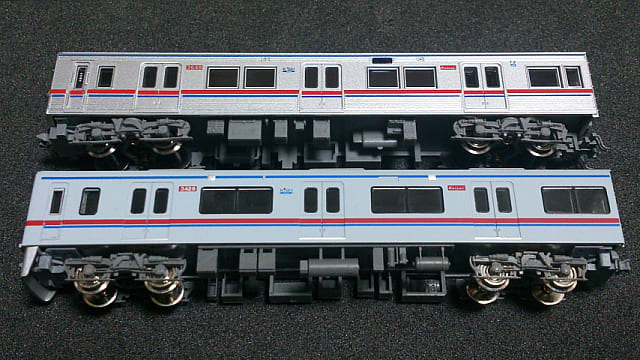

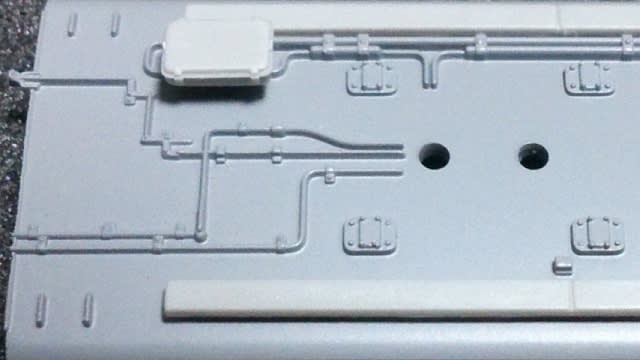

グリーンマックス製京成3400形3428F現行仕様(3428F)は事故復旧時に車体改修を並行した。

この際前面車体断面黒色化施工に伴い初めてライトユニットが撤去された。

同時にグリーンマックス製3700形で採用していた側面窓セル運転台側上部の整形を施している。

京成3400形3421 現行仕様(3428F)。

製品仕様では単独での行先表示器部品撤去が難しく側面窓セルまで取り外す必要がある。

グリーンマックス製京成3400形,3700形の行先表示類変更は何かと不便な面があった。

特にプロトタイプ変更が多かった3700形は運行番号,行先変更の都度苦戦を強いられる。

天井側から行先表示部品を引き抜くには側面窓セルの整形しか術が無かった。

嵌合精度の低下が不安視されたが現在に至るまで脱落は生じていない。

先発入場した3428(3428F)では側面窓セルへの整形が有利に働いてくれた。

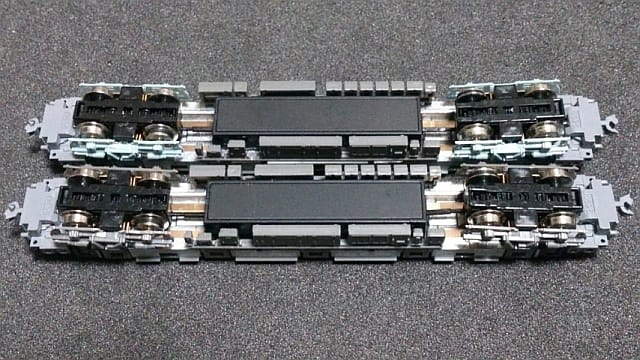

入工中のクハ3641,3421 (3648F,3428F)。

これは3421(3428F)も同様であり今入場の行先表示類変更を容易にしている。

行先変更予定が無かった3428Fへの整形施工は3400形,3700形全編成の仕様統一を名目とした。

まさかマイクロエース製3600形3648F現行色8両編成後期仕様(3648F)の増備で役立つ機会が巡ってくるとは思いもしなかった。

3648Fとの[特急 上野]表示重複解消は整形済側面窓セルの存在が大きく寄与している。

入場した3421もライト基板更新,台枠直結式スカート化を行い現在の標準仕様へと改める。

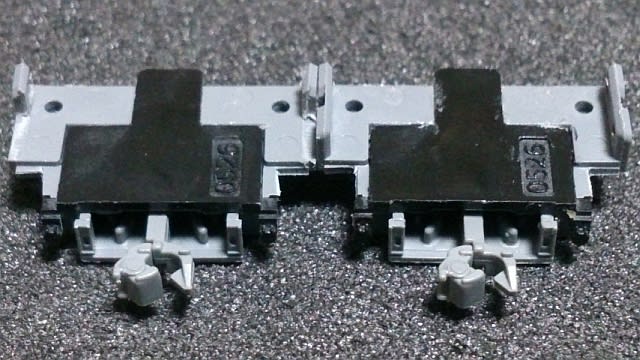

TNカプラーSPはクハ3641(3648F)が装着する3600形用TNカプラーSPを復旧の上移設する。

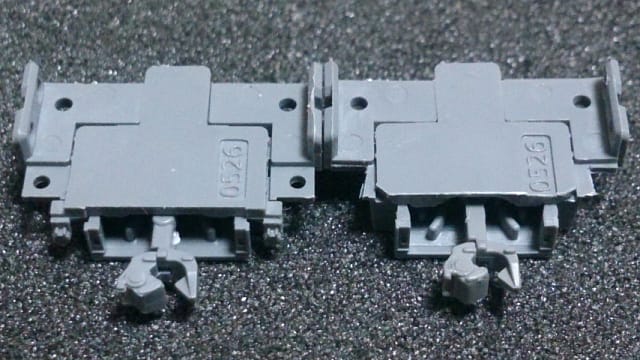

前進取付対応品となった3600形用SPフレームTNダミーカプラー。

基本的に3428と同一工程を踏めば良く作業は順調に進むと考えていた。

しかし3421に取り付けられていたSPフレームTNダミーカプラーは前進取付対応品であった。

現在充当可能なTNカプラーSPフレームは加工失敗減少に伴い手持ちが尽きた。

更に灰色成形TNカプラーSPの予備品は限界数で廻している関係で捻出も行えなかった。

しかもマイクロエース製3600形前尾灯点灯車はTNカプラーSPを受け入れる余地が少ない。

従って前進取付対応TNカプラーSPフレームでは運転台側の下垂発生が明らかだった。

↓

クハ3641 [A11 特急 上野]:3648F(3600形用SPフレームTNダミーカプラー交換施工)。

クハ3648 [A11 特急 上野]:3648F(3600形用SPフレームTNダミーカプラー装着車)。

ただ物理的に代替品が無い以上3421からの転用で凌ぐしか手段は残されていない。

そこで前進取付が状態化しているグリーンマックス製京成3150形運転台付車を参考とした。

TNカプラーSPカバー天面にゴム系接着剤を塗布する固定方式は3150形での実績がある。

負荷の掛かる運転台付中間組込車(4+4編成)でも修正例は存在せず3600形用SPフレームTNダミーカプラーに適すると思えた。

加えて3648Fを再度TNカプラーSPへ戻す確率は皆無と言え床板裏面に圧着している。

クハ3648(3648F)と異なる仕様になってしまったが前面見附に違和感は無いと思う。

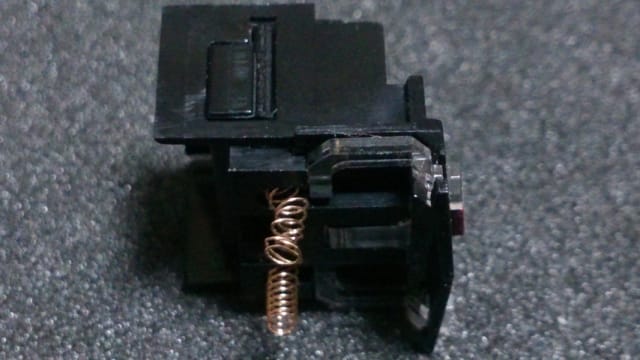

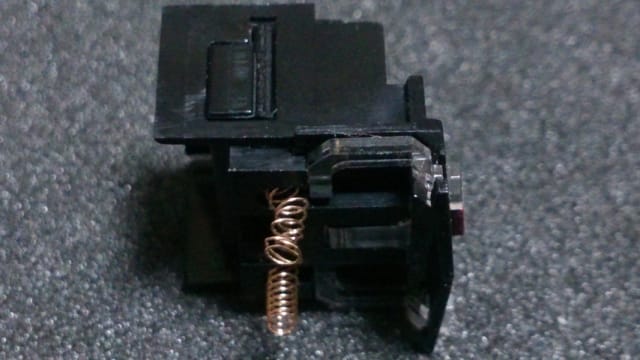

撤去されるライトユニット。

クハ3641を竣工させ3421の電球色LEDライト基板化に取り掛かった。

通算2度目となるライトユニットの取り外しは滞りなく進められた。

先ず車体二平面折妻頂点とライトユニットの間へ爪楊枝を挿入する。

湾曲代は種別表示器モールド厚とし必要以上に車体へ負荷を与えないよう配慮した。

次に爪楊枝を差し込んだままプラスチックドライバーで両側前尾灯レンズの押し込みへと移る。

次第にライトユニットがずれ始め種別幕の半分は種別表示器内へ潜り込んでくれる。

これを合図に下側よりライトユニットを引き出し瑕疵無く撤去を終えた。

稀に嵌合の固い個体が存在するがその場合は天井側から綿棒等で押し出し対処している。

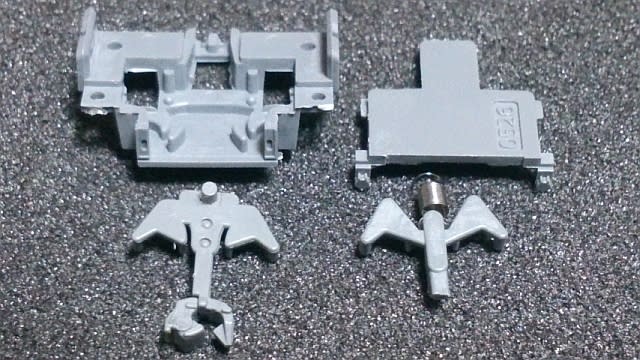

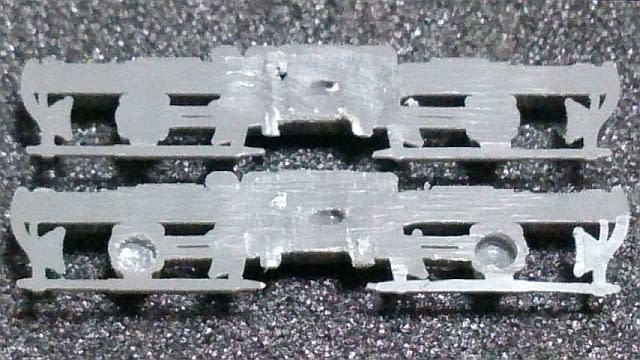

車内側部品が外された2pcs式ライトユニット。

2pcs式ライトユニットは車内側部品が運転台側部品へ噛み合う構造を持つ。

運転台側部品後端を広げて車内側部品を取り外す事も可能だと思える。

しかし車内側部品を挟み込む箇所のプラスチック硬度は決して高いとは言えない。

万が一折損へ至ると大惨事になりかねず片側毎に嵌合を解く方式とした。

ライトケース車内側部品は基板押えを兼ねており撤去と同時にライト基板も取り外せる。

電球色LEDライト基板に入れ替え分解時と逆の手順でライトユニットを組み立てた。

後傾化に失敗した海側集電スプリング。

3400形,3700形はライト基板集電スプリングと台枠導電板接触位置が窮屈で不点灯に陥る事例が重なった。

途中からライト基板集電スプリングを車内側へ後傾させる対策を採り入れている。

しかし少しずつ角度を設ける作業は思いの外時間を要し効率が悪く感じられた。

そこでピンセットを用い一気に集電スプリングを曲げる手法へ打って出た。

ところがこの作戦は裏目に出てしまい海側集電スプリングを大きく変形させてしまった。

試行直後の形状では導電板との安定接触が望めず先端だけ再整形している。

天井側から取り付けた行先表示器部品。

海側集電スプリングの再整形はライトユニットを車体へ戻した後に行った。

取り敢えず先端を山側集電スプリングと大凡同じ角度まで起こし難を逃れた。

先にライトユニットを取り付けた関係でステッカー貼付は種別幕より開始している。

運行番号表示,行先方向幕ステッカーは3428を踏襲し印刷面より一回り小さい寸法とした。

3421でも凹面モールド内に収まり試行直後が続いた富士川車輌工業製ステッカーの切り出しは落ち着くと思われる。

前途の通り側面窓セル運転台側上端は斜めに切り落とされている。

行先表示器部品に貼付したステッカーは張り出しが廃され気を使う事無く天井側から装着できた。

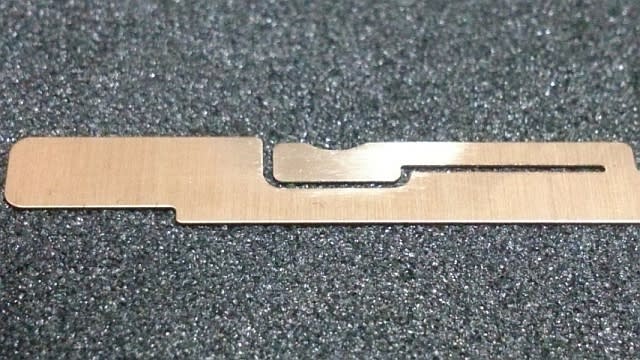

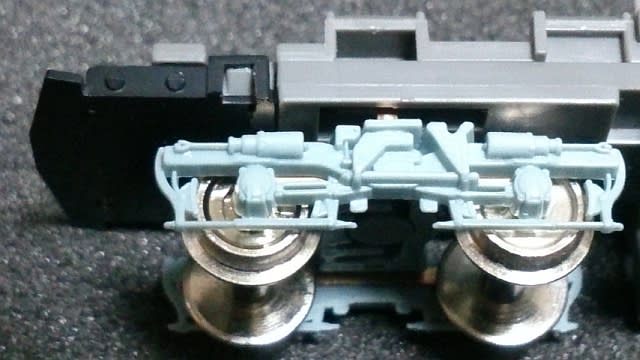

アンチクライマーを基準としたスカート取付位置。

3428の台枠直結式スカート化では3700形と異なるスカート位置が課題に挙がった。

検討した結果3700形と成形形状の近いアンチクライマーが目安に決定する。

またスカートが若干前進した事によりTNカプラーSPのスカート取付台座は干渉し難くなった。

そのためTNカプラーSPを仮装着する必要性が薄れ3421のスカート固定は台枠へスペーサーを追設した直後に変更されている。

プラ板スペーサーは従来通りt0.3mmとし台枠前端から先を上方向に折り曲げた。

スカートの固着を待った後にTNカプラーSP及び運転台側FS-383非動力台車を取り付けた。

↓

3421 [87K 快速 西馬込]:行先表示類変更,TNカプラーSP・台枠直結式スカート化施工。

3428 [87K 快速 西馬込]:3428F(台枠直結式スカート化施工車)。

スカート付SPフレームTNダミーカプラーはジャンパ連結器にゴム系接着剤を盛っただけの構造であった。

接着面積の限られるスカート固定方式は個体差を防げなかった上に車体裾との空間が詰め切れない。

加えてSPフレームTNダミーカプラーの製作が難しくなりスカート付TNカプラーSPに切り替えざるを得なくなった。

台枠直結式スカート試行は灰色成形密着自動式TNカプラーSPの確保が発端となる。

これまで3700形3728,3721中期仕様(1次車:3728F-1)を皮切りに仕様の異なる台枠直結式スカート試作車を多数竣工させてきた。

3700形3758,3751後期仕様(3次車:3758F)以降よりプラ板スペーサーを採用し車体裾とスカートは密着度が増した。

角度を有するプラ板スペーサーが果たしている役割は大きく3421でも効果が発揮されたと思う。

3421 点灯試験[87K 快速 西馬込]:前照灯(ライト基板更新施工)。

3421 点灯試験[87K 快速 西馬込]:尾灯(ライト基板更新施工)。

3700形3751 点灯比較[55K 快速特急 西馬込]:3758F(ライト基板更新車)。

電球色LEDライト基板は前照灯点灯時の印象を大幅に変えてくれるが尾灯には変化が見られない。

3421は成田寄先頭車両であり行先表示変更後も専ら尾灯点灯が大半を占めると思う。

よって上野寄先頭車両の3428に対し基板更新効果は低いものとなった。

この状況は3700形電球色LEDライト基板装着編成,ライト基板更新編成も同様であり不問としたい。

何れ3400形,3700形全編成を電球色LEDライト基板へ改める方針に変わりはない。

入場順等の問題から進捗は遅くなると予想されるが完了すれば尾灯点灯を原則とする車両も気にならなくなると思う。

グリーンマックス製京成3400形3428F現行仕様(3428F)は事故復旧時に車体改修を並行した。

この際前面車体断面黒色化施工に伴い初めてライトユニットが撤去された。

同時にグリーンマックス製3700形で採用していた側面窓セル運転台側上部の整形を施している。

京成3400形3421 現行仕様(3428F)。

製品仕様では単独での行先表示器部品撤去が難しく側面窓セルまで取り外す必要がある。

グリーンマックス製京成3400形,3700形の行先表示類変更は何かと不便な面があった。

特にプロトタイプ変更が多かった3700形は運行番号,行先変更の都度苦戦を強いられる。

天井側から行先表示部品を引き抜くには側面窓セルの整形しか術が無かった。

嵌合精度の低下が不安視されたが現在に至るまで脱落は生じていない。

先発入場した3428(3428F)では側面窓セルへの整形が有利に働いてくれた。

入工中のクハ3641,3421 (3648F,3428F)。

これは3421(3428F)も同様であり今入場の行先表示類変更を容易にしている。

行先変更予定が無かった3428Fへの整形施工は3400形,3700形全編成の仕様統一を名目とした。

まさかマイクロエース製3600形3648F現行色8両編成後期仕様(3648F)の増備で役立つ機会が巡ってくるとは思いもしなかった。

3648Fとの[特急 上野]表示重複解消は整形済側面窓セルの存在が大きく寄与している。

入場した3421もライト基板更新,台枠直結式スカート化を行い現在の標準仕様へと改める。

TNカプラーSPはクハ3641(3648F)が装着する3600形用TNカプラーSPを復旧の上移設する。

前進取付対応品となった3600形用SPフレームTNダミーカプラー。

基本的に3428と同一工程を踏めば良く作業は順調に進むと考えていた。

しかし3421に取り付けられていたSPフレームTNダミーカプラーは前進取付対応品であった。

現在充当可能なTNカプラーSPフレームは加工失敗減少に伴い手持ちが尽きた。

更に灰色成形TNカプラーSPの予備品は限界数で廻している関係で捻出も行えなかった。

しかもマイクロエース製3600形前尾灯点灯車はTNカプラーSPを受け入れる余地が少ない。

従って前進取付対応TNカプラーSPフレームでは運転台側の下垂発生が明らかだった。

↓

クハ3641 [A11 特急 上野]:3648F(3600形用SPフレームTNダミーカプラー交換施工)。

クハ3648 [A11 特急 上野]:3648F(3600形用SPフレームTNダミーカプラー装着車)。

ただ物理的に代替品が無い以上3421からの転用で凌ぐしか手段は残されていない。

そこで前進取付が状態化しているグリーンマックス製京成3150形運転台付車を参考とした。

TNカプラーSPカバー天面にゴム系接着剤を塗布する固定方式は3150形での実績がある。

負荷の掛かる運転台付中間組込車(4+4編成)でも修正例は存在せず3600形用SPフレームTNダミーカプラーに適すると思えた。

加えて3648Fを再度TNカプラーSPへ戻す確率は皆無と言え床板裏面に圧着している。

クハ3648(3648F)と異なる仕様になってしまったが前面見附に違和感は無いと思う。

撤去されるライトユニット。

クハ3641を竣工させ3421の電球色LEDライト基板化に取り掛かった。

通算2度目となるライトユニットの取り外しは滞りなく進められた。

先ず車体二平面折妻頂点とライトユニットの間へ爪楊枝を挿入する。

湾曲代は種別表示器モールド厚とし必要以上に車体へ負荷を与えないよう配慮した。

次に爪楊枝を差し込んだままプラスチックドライバーで両側前尾灯レンズの押し込みへと移る。

次第にライトユニットがずれ始め種別幕の半分は種別表示器内へ潜り込んでくれる。

これを合図に下側よりライトユニットを引き出し瑕疵無く撤去を終えた。

稀に嵌合の固い個体が存在するがその場合は天井側から綿棒等で押し出し対処している。

車内側部品が外された2pcs式ライトユニット。

2pcs式ライトユニットは車内側部品が運転台側部品へ噛み合う構造を持つ。

運転台側部品後端を広げて車内側部品を取り外す事も可能だと思える。

しかし車内側部品を挟み込む箇所のプラスチック硬度は決して高いとは言えない。

万が一折損へ至ると大惨事になりかねず片側毎に嵌合を解く方式とした。

ライトケース車内側部品は基板押えを兼ねており撤去と同時にライト基板も取り外せる。

電球色LEDライト基板に入れ替え分解時と逆の手順でライトユニットを組み立てた。

後傾化に失敗した海側集電スプリング。

3400形,3700形はライト基板集電スプリングと台枠導電板接触位置が窮屈で不点灯に陥る事例が重なった。

途中からライト基板集電スプリングを車内側へ後傾させる対策を採り入れている。

しかし少しずつ角度を設ける作業は思いの外時間を要し効率が悪く感じられた。

そこでピンセットを用い一気に集電スプリングを曲げる手法へ打って出た。

ところがこの作戦は裏目に出てしまい海側集電スプリングを大きく変形させてしまった。

試行直後の形状では導電板との安定接触が望めず先端だけ再整形している。

天井側から取り付けた行先表示器部品。

海側集電スプリングの再整形はライトユニットを車体へ戻した後に行った。

取り敢えず先端を山側集電スプリングと大凡同じ角度まで起こし難を逃れた。

先にライトユニットを取り付けた関係でステッカー貼付は種別幕より開始している。

運行番号表示,行先方向幕ステッカーは3428を踏襲し印刷面より一回り小さい寸法とした。

3421でも凹面モールド内に収まり試行直後が続いた富士川車輌工業製ステッカーの切り出しは落ち着くと思われる。

前途の通り側面窓セル運転台側上端は斜めに切り落とされている。

行先表示器部品に貼付したステッカーは張り出しが廃され気を使う事無く天井側から装着できた。

アンチクライマーを基準としたスカート取付位置。

3428の台枠直結式スカート化では3700形と異なるスカート位置が課題に挙がった。

検討した結果3700形と成形形状の近いアンチクライマーが目安に決定する。

またスカートが若干前進した事によりTNカプラーSPのスカート取付台座は干渉し難くなった。

そのためTNカプラーSPを仮装着する必要性が薄れ3421のスカート固定は台枠へスペーサーを追設した直後に変更されている。

プラ板スペーサーは従来通りt0.3mmとし台枠前端から先を上方向に折り曲げた。

スカートの固着を待った後にTNカプラーSP及び運転台側FS-383非動力台車を取り付けた。

↓

3421 [87K 快速 西馬込]:行先表示類変更,TNカプラーSP・台枠直結式スカート化施工。

3428 [87K 快速 西馬込]:3428F(台枠直結式スカート化施工車)。

スカート付SPフレームTNダミーカプラーはジャンパ連結器にゴム系接着剤を盛っただけの構造であった。

接着面積の限られるスカート固定方式は個体差を防げなかった上に車体裾との空間が詰め切れない。

加えてSPフレームTNダミーカプラーの製作が難しくなりスカート付TNカプラーSPに切り替えざるを得なくなった。

台枠直結式スカート試行は灰色成形密着自動式TNカプラーSPの確保が発端となる。

これまで3700形3728,3721中期仕様(1次車:3728F-1)を皮切りに仕様の異なる台枠直結式スカート試作車を多数竣工させてきた。

3700形3758,3751後期仕様(3次車:3758F)以降よりプラ板スペーサーを採用し車体裾とスカートは密着度が増した。

角度を有するプラ板スペーサーが果たしている役割は大きく3421でも効果が発揮されたと思う。

3421 点灯試験[87K 快速 西馬込]:前照灯(ライト基板更新施工)。

3421 点灯試験[87K 快速 西馬込]:尾灯(ライト基板更新施工)。

3700形3751 点灯比較[55K 快速特急 西馬込]:3758F(ライト基板更新車)。

電球色LEDライト基板は前照灯点灯時の印象を大幅に変えてくれるが尾灯には変化が見られない。

3421は成田寄先頭車両であり行先表示変更後も専ら尾灯点灯が大半を占めると思う。

よって上野寄先頭車両の3428に対し基板更新効果は低いものとなった。

この状況は3700形電球色LEDライト基板装着編成,ライト基板更新編成も同様であり不問としたい。

何れ3400形,3700形全編成を電球色LEDライト基板へ改める方針に変わりはない。

入場順等の問題から進捗は遅くなると予想されるが完了すれば尾灯点灯を原則とする車両も気にならなくなると思う。