季節によって聴きたい音楽は変わると思うし、どんな音楽を聴きたいかというのも人それぞれ。で、暑い夏に聴きたくなるのは何か、と問うと、レゲエだという人もいれば、やっぱビーチ・ボーイズでしょという人もいるだろうし、いや山達や角松しかないよという人もいて、色々な意見があると思われるが、けど、結局こういう人(つまりレゲエや山達を挙げる人)が大多数ではないのかな、と思ったりする。そりゃやっぱり夏と言えば、レゲエでありサーフ系或いはリゾート・ミュージック系(なんじゃそりゃ)なんであるのは当然。暑いだけに、聴く音楽だけでも涼しげなのがいいに決まっている。わざわざ真夏にヘビメタとかパンクとかいった、暑苦しい音楽を好んで聴く人はいないだろう(笑)

という訳で(は?)、レコード・コレクターズ(以下レココレ)の夏の特集は、2ヶ月連続で「ハード&ヘヴィ」である(爆) 8月号が70年代編、9月号が80年代編だ。ちなみに、来月発売される10月号は「ハード&ヘヴィ」の90年代編だそうな(爆爆)

以前にも書いたが、レココレもネタないみたいで、この手のヒマネタを持ってくる事が多くなった。ま、いいけど(笑) ま、いつもの通り、レココレのライター諸氏が、自分がプッシュするハード&ヘヴィなアルバムを30枚、順位をつけて選出し、それを集計して100位までのランキングを発表するという企画。言うならば、客観的要素はほとんど無し、レココレの趣味に過ぎないランキングであるので、アレが入ってないとかいった不満はあると思うけど、ま、そういう企画なんで、気にしないでね(って誰に言ってるんだか。笑)

で、結果である。まずランキング紹介より興味深いデータがあるので、そちらをご覧下さい。

70年代

1位・・・ディープ・パープル

2位・・・ブラック・サバス

3位・・・レッド・ツェッペリン

4位・・・AC/DC

5位・・・バン・ヘイレン

6位・・・シン・リジィ

7位・・・ブラックモアズ・レインボー

8位・・・モーターヘッド

9位・・・エアロスミス

10位・・クイーン

80年代

1位・・・メタリカ

2位・・・アイアン・メイデン

3位・・・AC/DC

3位・・・ガンズ&ローゼス

5位・・・バン・ヘイレン

6位・・・オジー・オズボーン

7位・・・ジューダス・プリースト

8位・・・スレイヤー

9位・・・モーターヘッド

10位・・ホワイトスネイク

これは、作品単位ではなく、アーティスト単位での得票ランキングである。70年年代と80年代とで、顔ぶれが随分と違うのは当然だが、両方で票を集めている、AC/DC、バン・ヘイレン、モーターヘッドの3組はある意味凄い。デビューから一貫して“ハード&ヘヴィに特化してきたバンド”と言えるからだ。ジャンル分けの細分化が進んだ80年代以降ならともかく、70年代から同じ路線を貫いている、というのは賞賛に値する(バン・ヘイレンは多少の路線変更があったと思うけど)。また、その期間ずっとバンドが存続していた、というのも凄い。さらに凄いのは、レココレのライター諸氏の間で評価が高い、ということ(笑) 個人的には、よく知らないけど、モーターヘッドってパンクと思ってた。

70年代の顔ぶれは納得いくところだろう。クイーンが10位ってのはどうかね...^^; 10位はクイーンの代わりにキッスでいいのでは、と思うけど(ちなみに、キッスは14位)。

80年代もある意味納得。70年代のように大雑把に“ハードロック”で括られていた時代と違い、NWOBHMとかLAメタルとかのムーブメントもあったし、スラッシュとかハードコアとかデスとかメタルの細分化も進んだし、産業ロック寄りにシフトしてヒットを出したバンドも多かったし、なんたって『BURRN!』も発刊されたし(笑)、選出する方も絞りやすかったことだろう。ただ、個人的に意外だったのは、上位2バンド、すなわち、メタリカとアイアン・メイデンがやたらと評価が高いこと、そして、LAメタル系がほとんど入ってないこと。正直言うと、僕はメタル系は疎くて、ここいらのバンドはほとんど同じに聞こえるもんで、何か評価を分けるのか、が理解出来なかったりする(爆)

という訳で、アルバムのランキングを紹介させて頂く。もちろん、100枚全部は無理なので、10位まで^^;

まず70年代から。

1位・・・炎の導火線/バン・ヘイレン

2位・・・レッド・ツェッペリンⅣ

3位・・・地獄のハイウェイ/AC/DC

4位・・・オーバーキル/モーターヘッド

5位・・・マシン・ヘッド/ディープ・パープル

6位・・・パラノイド/ブラック・サバス

7位・・・対自核/ユーライア・ヒープ

8位・・・虹を翔ける覇者/ブラックモアズ・レインボー

9位・・・黒い安息日/ブラック・サバス

10位・・ディープ・パープル・イン・ロック

えーと、この中だと持ってるの5枚です(爆)

正に“ハードロック”というランキング。かつての渋谷陽一の『ヤング・ジョッキー』のハードロック人気投票を思い出してしまった(笑) 誰しもが納得のランキングでは。個人的には、『対自核』の上位10枚入りがなんとなく嬉しい(笑) エアロとキッスにもうちょっと頑張って欲しかった気がするな。ちなみに、このランキングに関する対談が掲載されていて、マーティ・フリードマン氏が登場しているが、彼はキッスが好きだったらしく、「ラビン・ユー・ベイビー」で日和ったと厳しい評価です(笑) ちなみに、マーティ氏のランキングだと1位は『地獄の狂獣/キッス』。さすが^^

ただ、上位10枚はともかく、100位まで見てると、色々疑問はある。70年代のハード・ロックの場合、それほど細分化されてなくて、ハード・ロック・バンドという括りでも、実は何でもアリという状態だったので、下位になればなるほど票が割れてしまうのは仕方ないと言えるが、それでも、スイート、バックマン・ターナー・オーバードライブ、スターズあたりが入ってないのは残念。逆に、バッド・カンパニー、フリー、スレイド、チープ・トリック、ボストンあたりが入ってるのは、やや違うんじゃないか、と^^;

思い起こせば、70年代のハード・ロック・バンドは、アルバム何枚も続けて同じハード・ロック路線を貫く事はなかった(ブラック・サバスあたりは例外かもしれないが、サバスはほとんど聴いてないので、よく分からなくて申し訳ない)。ファンやジャーナリズムにマンネリとかワンパターンとか言われてしまうからか、元々バンド自身がハード・ロックにこだわりはなく、むしろ積極的に方向転換を模索してたのか、ハード・ロックは低レベルという風潮があってハード・ロック一直線だとバカにされるからか、とにかく、死ぬまでハード・ロックというバンドは少なかった。↑の10枚でも、ハード一辺倒でもなく、様々なタイプの曲が収録されているアルバムもある。だいたい、優秀なバンドであればあるほど、様々なスタイルに順応出来るので、ハード・ロックというイメージで固定されるのを嫌ったのでは、とも言える。ま、とにかく、70年代は“ハード&ヘヴィ”とはいえ、バラエティに富んでいて、実に楽しい^^

続いて80年代。

1位・・・アペタイト・フォー・ディストラクション/ガンズ&ローゼス

2位・・・バック・イン・ブラック/AC/DC

3位・・・メタル・マスター/メタリカ

4位・・・エース・オブ・スペイズ/モーターヘッド

5位・・・1984/バン・ヘイレン

6位・・・レイン・イン・ブラッド/スレイヤー

7位・・・サーペンス・アルバス~白蛇の紋章/ホワイトスネイク

8位・・・プリザード・オブ・オズ~血塗られた英雄伝説/オジー・オズボーン

9位・・・ヘブン&ヘル/ブラック・サバス

10位・・鋼鉄の処女/アイアン・メイデン

この中では、持ってるの1枚です(爆)

1位のガンズの1st、ご存知の通り大ベストセラーとなったが、実は僕はこのアルバムが売れ始める前に友人に借りて聴いている。が、全く良いと思えずそのままノーマークだった^^; 売れる物に関する嗅覚はないようだ(爆)

という訳で、80年代になると、前述したけど、ハード・ロックやヘヴィ・メタルに特化したバンドが多く現れた事もあり、絞りやすかったのではなかろうか。ま、70年代とは違った意味での納得のいくランキングだ。ただ、これも前述したが。メタリカとアイアン・メイデンの評価が高く、100位まで見ても、両バンド共4枚がランクインしているが、オジー・オズボーン、ジューダス・プリースト、ハロウィンあたりも似たような結果になっており、確かに80年代のHR/HMを代表する顔ぶれと言っていいだろう。ここいらは順当。

が、反面、80年代の重要なムーブメントだったはずのLAメタル勢が不振である。モトリーとラットが共にかろうじて1枚づつのランクイン、というのは僕でさえヘンだと思う(笑) クワイエット・ライオット、ドッケン、ポイズンに至ってはゼロ。LAメタルではないけど、ボン・ジョビもランクインは1枚だけ。それと、産業系も少ない。ナイト・レンジャーが1枚ランクしている程度。大御所ジャーニーが何故か2枚ランクインしているが、それならフォリナーだって1枚くらいはランクインしていてもいいのでは。

ま、要するに、絞りやすいというのは確かだったのでは、と思うが、かなり偏りの多いランキングでもある、という印象。中秀雄と杉原徹彦による対談でも、その辺は指摘されていて、キングダム・カムやタイガース・オブ・パンタンが入ってないのはおかしい、などと言っている(笑)

とまぁ、そんな感じ(笑) 前にも書いた事があるが、友人にメタラーがいて、そいつはBURRN!の熱心な読者でもあり、当時のHR/HM系を結構聴かせて貰った。それで、スラッシュ・メタルとかデス・メタルとかの存在を知ったのであるが、ま、どれも同じに聞こえたのと、感性に合わなかったのもあって、以来メタル系は敬遠し続けている。ハード・ロック系はOKなんだけどね。ホワイトスネイクとかデフ・レパードとかラットとか。ただ、あの頃は、メタリカがこんなビッグな存在になるとは、夢にも思わなかった。ほんと人生って分からない(意味不明) ところで、80年代後半に人気だったQueensrycheというバンドの日本語表記は“クイーンズライチ”か“クイーンズライク”か、どっちだっけ?(笑)

ちなみに、ランキング100枚の中で、僕が持ってるのは、70年代=31枚、80年代=9枚だった。この差は何なのか?(爆) ま、80年代の方は、持ってないけど聴いてる、というのが多くて、つまり買わずに借りて聴いてたってことね(笑) それと、アイアン・メイデンの『パワースレイブ』とアース、ウィンド&ファイアーの『太陽神』のジャケットの区別がつかないのは僕だけ?(爆)

なんだかんだ言っても、ハード・ロックについてあれこれ語るのは楽しい^^ 前述したように、レココレ来月号は「ハード&ヘヴィ」90年代編らしいが、どんなアルバムがランクインしてくるのか、実は楽しみである(笑) 北欧系も入ってくるのだろうね、きっと。多分、僕は持ってるのが1枚もないランキングになるに違いない(笑)

と、ここで、お馴染み(は?)のMFCオーナーによる「懲りないコンピ」だが、以前紹介した“HR/HM”に続き、“ハード・ロック”というテーマで作ってみた。こんな感じ。

1. Flight Of The Rat/Deep Purple

2. Straight For The Heart/Whitesnake

3. Son And Daughter/Queen

4. The Lies In Your Eyes/Sweet

5. Lights Out/UFO

6. Bark At The Moon/Ozzy Osbourne

7. Custard Pie/Led Zeppelin

8. Love Gun/Kiss

9. Eat The Rich/Aerosmith

10. Dance/Ratt

11. Johnny/Thin Lizzy

12. Rock Of Ages/Def Leppard

13. Poison/Alice Cooper

14. And The Cradle Will Rock/Van Halen

15. Intuition/TNT

16. Don't Tell Me You Love Me/Night Ranger

17. Look At Yourself/Uriah Heep

なかなかの選曲と自画自賛(爆) 前にも書いたけど、ハード・ロックなんてのはかつての少年、つまりオジサンが聴くものであり、こういう機会に嬉々として語りたがるのはオジサンばかりなのである(笑) 良い事ではないの、と思います^^ 決してトレンドではないけど^^;

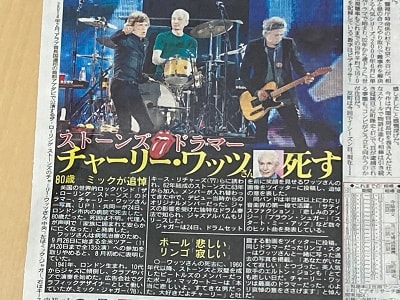

ところで、最後になってしまったが、ショックな訃報である。あのローリング・ストーンズのドラマーであるチャーリー・ワッツが亡くなった。享年80歳。そろそろ来るのではと思ってはいたが、やっぱり来てしまった。ほんと残念。謹んでご冥福をお祈り致します。

個人的には、ドラマーとしてチャーリー・ワッツに影響を受けた、というのは特にないのだが、ストーンズがブルースでもロックンロールでもない、独特の個性を打ち出せたのは、チャーリー・ワッツのあまりロック的ではないドラミングに拠るところが大きいと思う。言うならば、チャーリー・ワッツがずっとドラムだったから、ストーンズは続けてこれたのだ。チャーリー・ワッツなきストーンズは、もはや存続不可能だろう。60年にも及ぶバンドの歴史に終止符が打たれるのは間違いないと思う。そういう意味では偉大な人だった。

合掌