横浜で3日間のLD学会大会に参加してきました。

疲れているけれども、

今回参加した横浜でのLD学会大会で本当に色々考えさせられた良い機会でした。

あらためて英語教育について今(まだ新幹線の中ですが)

思い浮かんでいることを、

だらだら~と、(少し長いですが)書いてみました。

(いま名古屋通過です・・・)

私は英語を学ぶ子どもたちの中に学習困難者(LD、学習障害児童)がいるだろうと

(学習不振、スローラーナーとは違う)考えています。

彼らについてまず学びたいという思いから、

英語とは全く関係のないように見える分野、

例えば国語における読み書き指導や、

”見る(視覚認知機能)”ということと学習の関係、

算数や他科目での困難の表れ方、

体の動きやさまざまな感覚がどのようにその人の認知と関わっているか、

そして脳機能の働きなどについて、

専門の先生方から少しずつ情報を頂いてきました。

LD学会というのは、LDだけを専門に扱っている学会ではなくて、

こうした教育や人間の学習活動に関わるすべての分野の専門家が参加しています。

わたしは特別支援士のコースももう4年ほど勉強している

(なのに、進んでいない・・・)のですが、

こういう講座やセミナー、学会に出て思うことは二つです。

「なんかいろいろ、全部つながっている!」

そして

「英語界はあまりにも、人間の学びについての基本的な部分を軽視している」

ここから、少々とりとめもないつぶやきになってしまいますが、

たとえば読み書きについて、

私たちは「自然に習得している」と思っていますが、

それは本当でしょうか。

自然に習得とは、どういうことができている状態を指すのでしょうか。

それを可能にするには、どのような条件が必要でしょうか。

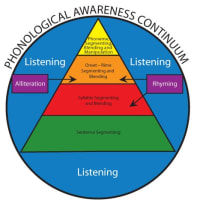

例えば、日本語の文字習得のレディネスを音韻認識の観点から見ると、

まず子供が耳にしている言葉を、

ある程度の意味の固まりとして認識するステージがあり

(おかあさんはりんごをかいました→おかあさん・は・りんご・を・かいました)、

次にそれをモーラのレベルで知覚できるようになり(おかあさん→お・か・あ・さ・ん)、

語頭の音が操作できるようになって初めて

読みの準備が整った状態であると言われています

(車内なので参考文献が思い出せません・・すみません)。

言葉を覚えはじめの子は、たとえば、しりとりのような、

語頭と語尾の音を操作するような遊びを通して、

日本語の言葉の感覚、音韻認識を育てていきます。

もしそういう知識が英語教員にあれば、

「では、英語の読み書きを習得するには、どういう条件が必要か」

ということに思い至ると思います。

「わたしたちは、読み書きの条件が整っていない学習者に

読み書きを”教えよう”としているのではないか」

(そしてその結果失敗しているのではないか)

という大きな疑問が浮かぶのではないでしょうか。

そして、また分野が違うのですが「読み書きの習得」

とは何かということについてもっと学ぶことが、

これも教員研修において言語を指導する先生が

基本の知識として知っておくことが重要なのではないかと考えています。

また、読みを可能にしている条件と、書きができる条件は異なるものです。

つまり、読みができるようになるためには読みのための準備が必要ですし、

書きができるようになるためには、書くための準備が必要だということです。

そして、読むよりも書く方が、より複雑な脳の働きが必要となります。

また「読めている」というのは、どういう状態を指しているのでしょうか。

例えば、文字を音声化することができている(音読ができる)のを読めているというのでしょうか。

それとも、音読もできて、意味もわかっていることを指すのでしょうか。

では、音読はできないけれども、

意味が分かっている状態というのは、読めているのでしょうか、

それとも読めていないのでしょうか。

例えば、昨年の夏、私は当時4年生の自分の子供を対象にして、

英語の単語の読み方略だけを指導しました。

その結果、彼はおそらく中学1年生程度の教科書ならネイティブのような音で、

それも初見の単語も「読める(音読できる)」のですが、

意味はまったくわかっていません。

これは読めていると言えるのでしょうか。

教室で、音読をたどたどしく、日本語の発音で発音している子は、

もし単語の意味がわかっているとすれば、

読めていると言っていいのでしょうか、読めていないのでしょうか。

catが読めてratが読めない子は、英語の音の操作がわかっていないと言えますが、

これで読めていると言えるのでしょうか。

また、丸ごと全体的な形で視覚的な記憶にのみ頼った単語の暗記は、

本当の読みにつながると言えるのでしょうか。

もう少し読むことについて書くと、読み活動には、

いくつもの、それを支える活動が関わっています。

読むためには、まず文字の形を正確に捉えられていなければいけません。

もし、文字の形を正しく記憶していなければ、

読み間違いが起こります。

読み間違えると、正しい音や意味にはつながりません。

読むためには、文字を音にすることができなくてはいけません。

これは自分を振り返ってみてもわかることです。

少し難しめの文章や文献を読むときに、意識はしていなくても、

頭の中で音が聞こえませんか?

あるいは、文字を音に変えていることに気づきませんか。

もしかすると、難しい文章は、声に出して読んだら良くわかるという人もいるでしょう。

それを当たり前の事だと思っているとすれば、

英語の文章を見て、音が浮かんでこない場合、

それは読み活動にどんな影響を与えていると思いますか。

そして音につなげるためには、音を正確に捉え、把握していなければいけません。

また、音のつながりを順序通りに記憶する力もなくてはいけません。

幼児で、「せんせい」を「ちぇんちぇい」と言う子は、

「せんせい」と聞こえているけれども、「ちぇんちぇい」と発音しているのでしょうか。

それとも、「せ」と「ちぇ」の違いに気づいていないのでしょうか。

その場合、「さ行」と「た行」の聞き分けができていない可能性もありますね。

それが、読みの時に、さ行の文字を見て、ちゃんと正しい音と結びつくのでしょうか。

正しく結びつかなければ、正しい語にならず、意味がわからなくなりますね。

もし、文字と音が結びついていなければ、どのように文章を読むのでしょうか。

漢字で考えるとわかると思います。

文中の漢字はある程度「読めないけど意味が分かる」ことができますね。

ですからこの場合は、音ではなく意味で読んでいる、

文章全体としての理解は妨げられていない事になると思います。

ですが、英語の場合はどうでしょうか。

英語を漢字のように視覚的に暗記するという方略で、

単語を増やしている生徒児童がほとんどです。

なぜなら、文字と音の対応規則を学校では習わないからです。

そこで、stadiumを「スタジアム」と丸ごと形として覚え(漢字の偏や旁のパーツに似ています)、音は日本語の音を対応させます。

ですから、stadiumを見ると、「スタジアム」と頭の中で音変換しています。

ですがおそらく、stadiumが、stadiamやstajiamに代わっていても、

気づかないかもしれません。

視覚的な記憶に頼り、

日本語の音韻認識のルールを当てはめている学習者にとって、

スペルというのは、まったく意味がないものなのです。

それが読みにとってどれほど深刻な問題か、わかるでしょうか。

そして、ローマ字についても賛否両論ありますが、

私は英単語をローマ字読みしている子は、

単に「英単語の読み方略を知らないから」だと思って見ています。

決してその行為が悪いことではなく、

ただ、英語の文字と音との読み方略を知らないためにやっていることです。

これは指導側に責任がある問題です。

「正しく英語の読みルールを教えれば、読める子だ」

ということを示しているにすぎません。

読めるという活動一つを成功させるための、階段については、

どのようにお考えでしょうか。

読みは、段階を経て習得していくものです。

「これができるためには、あれができていなければいけない」

「あれができるためには、それができていなければいけない」

のように、Aの活動を支えるBという条件があるのではないでしょうか。

決して一足飛びに“自然に”読めるのではありません。

また、みんな同じスピードで、同じように読めるようになるのでもありません。

私たちは、授業の中の活動ひとつひとつについて、

「いま、この活動によって何を育てているか」、

をもっと意識しなければいけないのではないかと思っています。

書かせるときに、何を伸ばそうと思って書かせているのか。

形なのか?

もしそうならば、その形を音とどのように結びつけていくのか。

また、形+形+形+形という単語の並びを覚えるのに、

どのような規則を対応させてやるのか。

英語圏の子供は、どのように英語の読みを学んでいるのでしょう。

日本語のように、自然に一年生になったら読み書きできるようになっているのでしょうか。

それが全然違うのです。

英語の音韻認識を、自然に身につくレベルから、

音素を操作できるレベルにまで段階を踏んで育てて行きます。

特に、アリタレーション、ライム(rhyme)の活動や、

オンセット・ライム(onset-rime)などの音声活動を意識的に授業に取り入れ、

単語を読める段階へと導いていくのです。

いきなりフォニックスのルールを教えるわけではありません。

フォニックスを誰がやっても単語が読めるようになるというのも、

わたしは勘違いだと思っています。

フォニックスは読みの成功に至る階段の、最終段階にあたるものです。

もしその準備が整っていなければ、

本当に読めている状態になるのかどうかは疑問だと思っています。

英語の単語は、ただの音の足し算ではありません。

私が先生方に言いたいのは、英語を学ぶと言うことを、

見直していく必要があるのではないかと言うことです。

もっと丁寧に、人間の脳や認知のレベルから見直す必要が

あるのではないかと思っています。

日本における、日本人のための、

英語の読み書きを可能にする階段というものを構築しなくてはいけないし、

そこに向けて検討を積み重ねていく必要があると考えています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます