「音韻意識」か、「音韻認識」か、のつぶやきです。

両方の用語が英語界では使われていますが、

わたしは当初は、「音韻認識」という用語を用いていて、2年ほどまえに「音韻意識」に変更したくちです。

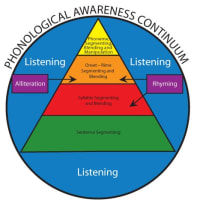

音韻意識、もともとの言葉は、phonological awarenssです。

音韻研究で著名な天野清先生が「音韻意識」という言葉を用いられているほか、

英語に関するphonological awarenessを扱った心理学系の研究では、垣花真一郎先生、高橋登先生、木澤先生らは「音韻意識」を用いられています。

・津田・高橋「日本語母語話者における英語の音韻意識が英語学習に与える影響」https://www.jstage.jst.go.jp/…/_article/references/-char/ja/

・木澤「音韻意識を高める指導による英単語分節化への影響ーオンセット・ライム意識と音素意識に着目して」https://confit.atlas.jp/…/edupsych2014/subject/PC029/detail…

・垣花「英語学習者の英語文字単語認知研究:音韻意識の観点からの再検討」(リンクありませんが、音韻”意識”と文字”認知”を完全に区別しています)

・「音韻意識と読み書きの発達の関係に関する研究動向」http://slideshowjp.com/doc/3128309/

日本語(国語)の読み書き習得論文はかなり以前から書かれていますが、ほぼ「音韻意識」が用いられています。沢山こちらは論文があります。

・「音韻意識と読み能力との関係― 成人の読み自己評価と音韻意識課題成績の検討 ―」http://air.lib.akita-u.ac.jp/…/bi…/10295/495/1/ronbun-k8.pdf

英語のphonological awarenessの働きは、ただ知覚するだけではなく、操作や、その前の段階の気づきの部分も含まれます。

認識ほど明確に音そのものを捉えることにフォーカスしていない。日本語では気づきとか知覚に近いかな、と思っています。

そこで、日本語にする際に「音韻認識」、とすると、英語でいうrecognition的な性質の方が強調され、音韻意識でもっとも大事な「気付く力」「操作する力」というのが抜け落ちるのではないか、と少し気になります。

word recognition, letter recognitionという用語もあるのですが、

これは日本語でも単語認知(語認識)、文字認知(文字認識)で間違っていないように思います。

すくなくともword recognitionを「単語認識」と訳して用いるのでしたら、awarnessには「認識」ではない言葉を用いる方が良いのではないかと思いますが。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます