今年はミヤマキリシマを見ることはできないだろうと諦めていたが、緊急事態宣言解除の翌日5月15日、大分県は県外からの登山自粛要請を解除し、 新型コロナウイルスの感染防止対策を十分とった上での登山を認めた。これでくじゅう登山が可能になった。というわけで、今回は、登山者が多い土日の登山は避け、(相方は仕事を休み)平日登山を決行した。登山道での挨拶は控えめに、団体登山者と遭遇した場合は可能な限り距離をとる、山頂などで人が密集した場合はすぐに下山するなど、心がけた。(一応、マスク持参)

今回は、大曲からのショートコースで(ピークがいくつもあるので人が集中しにくい)三俣山をひと周りすることにした。先週末、お天気が悪かったせいか、平日でも登山者は多かった。この日、三俣山で出会った登山者はおよそ100人超位だろうか。10人前後のグループが3~4つ、数人のグループは多数。すがもり避難小屋では、涼をとるために人が集まり、あっという間に3密になっていた。慌てて退散したが、平日でこれほどの人なので、土日はどうなっていたことか、、

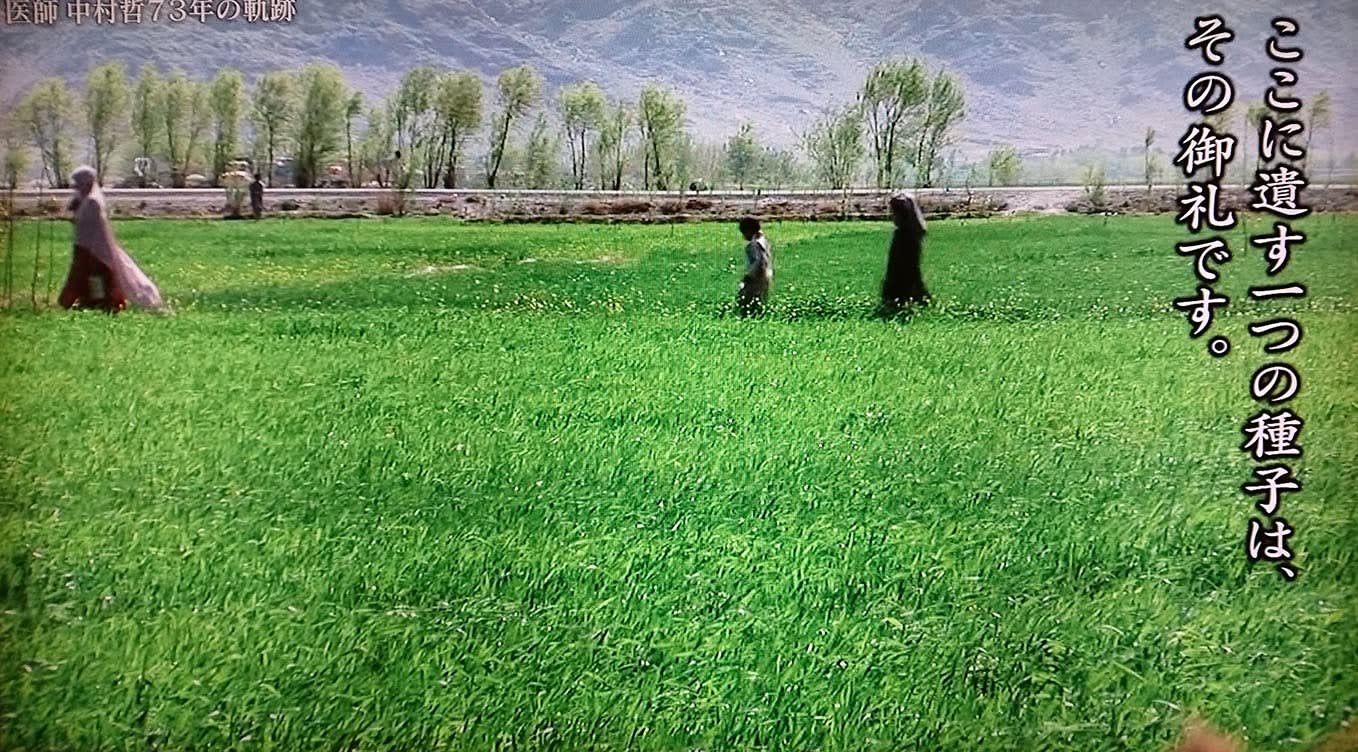

ミヤマキリシマにちょっとした異変が。異常気象の影響なのか、三俣山では、ミヤマの葉の色がいつもに比べて薄く(白っぽく)、花芽も少なめだった。今年は、冬に気温が高くて雨も多く、春になってからは気温が低かった。そのため開花時期は遅めだったが、6月に入って急激に気温が上昇したせいか、すでに枯れた花が多く見られた。登山道には、毛虫(タケカレハの幼虫?)がウヨウヨしていた。くじゅう長者原ビジターセンターによれば、天狗ケ城、中岳、久住山、稲星山周辺では、尺取虫(キシタエダシャクの幼虫)による虫害が発生しているとのこと。もしかして、三俣山のミヤマは、毛虫(タケカレハの幼虫?)にやられたのだろうか?

何はともあれ、こうしてミヤマを見ることができたのも、多くの人の自粛と努力があってこそ、感謝しかない。今のご時世、気軽に登山というわけにはいかないかもしれないが、登山者一人一人が感染に対する意識を高めれば、山でのリスクは解消できるのではないかと思う。ただ入山者が多くなるとリスクは高まるので、山によっては規制が必要になるかもしれない。(富士山は夏山シーズンの閉鎖が決まった)山にとってはそのほうが良いのかも知れないが、、

撮影日:2020.6.16

三俣山Ⅳ峰北斜面のミヤマ 遠くに由布岳

3密を避けて、出発

すがもり避難小屋

ノリウツギが生い茂る

毛虫~~ タケカレハの幼虫かな?

そのあとに、、

今年も会えた! ピークは過ぎていたけれど、、(三俣山Ⅳ峰東斜面)

ピンクのじゅうたん(三俣山Ⅳ峰南東斜面)

青空に映える

西峰からⅣ峰へ

コケモモにも会えた!

根子岳をバックに (ミヤマの葉が気になりつつ)

三俣山Ⅳ峰頂上 背後に大船山

Ⅳ峰山頂から南東斜面を見る (緑色がノリウツギの葉、苔色がミヤマの葉)

Ⅳ峰から南峰へ 岩礫地帯を通る

ちなみに、ここの岩石は玄武岩質安山岩(産総研地質naviより)

ちなみに、ここの岩石は玄武岩質安山岩(産総研地質naviより)

岩に張り付くコケとコケモモの群生 (立ち入らないよう遠くから撮影)

コケの中からコケモモ!(望遠使用)

このあたりのミヤマは見事だった(トップ写真と同じ場所)

振り返ってみる(Ⅳ峰北斜面)

三俣山南峰、到着

南峰テラス、一面ノリウツギ 昔はミヤマキリシマに覆われていたが、、

11年前(2009年3月21日)、この場所で山火事が発生した。ミヤマは復活したものの、その数は激減。代わりに、ノリウツギが繁殖してしまった。そういえば、今年4月11日、立中山で登山者のガスコンロから出火、ふたたび山火事が発生してしまった。再生には10年以上かかるといわれているが、、

再生した南峰テラスのミヤマキリシマ

白骨化した枝が痛々しい

テラス端から坊がつるを望む (写真右に大船山、左に平治岳)

平治岳ミヤマキリシマ、終焉

坊がつるキャンプ場 テント2張り

法華院温泉山荘 パトカー?

ツクシドウダンと平治岳

北峰はパスして本峰へ

犬に見える(左が顔、右が尻尾)

本峰到着

大鍋小鍋、グリーングリーン

本峰北側斜面にわずか

こぶのような、、奇形?

西峰山頂からⅣ峰を見る

硫黄山を望む

いよいよ夏山へ

※写真が多くなってしまったので、「今回の登山で出会った花たち」は次項で。(こちらもあわせてご覧ください)

《参考資料》

・阿蘇くじゅう国立公園 長者原ビジターセンタ-facebook