8日のC級1組順位戦で、藤井聡太七段が富岡英作八段に勝ち、順位戦18連勝を達成した。順位戦の最多連勝は森内俊之六段(当時)が1993年に作った26連勝。その次が1984年・脇謙二五段(当時)の21連勝で、藤井七段の18連勝は5位タイとなる。ただ、順位戦デビューからと定義すれば、1位タイとなる。

その18連勝のもう一人は誰か。言わずと知れた中原誠十六世名人で、1966-67年に達成した。

ではそのあと、中原五段(当時)の連勝を止めた棋士は誰か。

それは木村義徳五段(当時)である。木村現九段は木村義雄十四世名人の三男で、早稲田大学在学中に学生名人、アマ名人を獲得した。また、竜王戦の前身である九段戦にも、アマ特別枠で出場したことがある。

1961年プロデビュー。1963年5月には王座戦で大山康晴名人を破った。今もそうだが、当時、四段が名人と当たることは稀で、しかも名人を破るとは大金星。大きなニュースになったものである。木村十四世名人は「義徳は将来A級八段になる」と語った。

C級1組には、木村五段は1966年、中原五段は1967年に昇級した。

では、木村五段が中原五段の連勝を阻止した将棋を見てみよう。

1967年11月13日

▲五段 中原 誠

△五段 木村義徳

初手からの指し手。▲7六歩△3四歩▲2六歩△4四歩▲4八銀△3二銀▲5六歩△4二飛▲9六歩△9四歩▲6八銀△6二玉▲6六歩△4五歩▲5七銀右△4三銀▲6七銀△7二銀▲7七角△7一玉▲6八玉△5二金左▲7八玉△4四銀▲6五歩(第1図)

両者の顔合わせは2局目。前回はこの年の8月20日にあり、木村五段が後手で三間飛車に振り、激戦を制している。本局は中原五段の雪辱戦だったわけだ。

本局は木村五段が四間飛車に振った。中原五段は11手目に▲6八銀。これは奇妙な手で、普通は▲6八玉である。続く△6二玉にも▲6六歩。私が相手の角道止めず四間飛車に対してよく用いる手だが、本局は相手がすでに△4四歩と突いている。先手はたぶん玉頭位取りの意だろうが、退廃的にも見えて、あまりいい手順には思えない。

しかし中原五段は25手目に▲6五歩。ここの位は急所で、これなら先手に楽しみが多い。

第1図以下の指し手。△5四歩▲5八金右△8二玉▲2五歩△3三角▲3六歩△6二金寄▲6六銀右△5二飛▲6八金寄△8四歩▲7五歩△8三銀▲8六歩△7二金上▲8七玉△9二香▲7八金上△9一玉▲5八飛△8二金▲7六銀△7二金左(第2図)

▲3六歩までと進んで、中原五段は作戦勝ちになった、と見ていたようだ。

木村五段は△6二金寄。これは次に△5二飛と回り、△5五歩からの大捌きを見ている。中原五段はそれに備えて▲6六銀右~▲6八金寄と対抗したが、やや利かされっぽい。ここは▲7五歩や▲8六歩を優先すべきだった。

木村五段は位の重圧から逃れようと、△9二香から穴熊に潜る。これが臨機応変の好判断で、以下△7二金左までとなり、強い戦いができるようになった。

第2図以下の指し手。▲6七金直△2二飛▲2八飛△3五歩▲同歩△同銀▲3四歩△4四角▲5五歩△4六歩▲同歩△同銀▲2四歩(第3図)

木村五段は△2二飛と振り直し、△3五歩から1歩を持つ。

△4六歩に▲同歩は自然なようだが、ここは▲5四歩△4七歩成▲5五銀△7一角▲6四歩と強く攻め合うべきだったようだ。

中原五段は▲2四歩。とりあえず突き捨て、という手だが、次の木村五段の手が好手だった。

第3図以下の指し手。△3二飛▲3八飛△3七歩▲4八飛△4七歩▲5八飛△3四飛▲5六飛△5五銀▲同銀△同角▲同角△同歩▲4六飛△2四飛▲2六歩(第4図)

▲2四歩に挨拶せず、△3二飛が好手だった。これに▲2三歩成なら、△3四飛▲3七歩△2七歩▲同飛△2六歩▲2八飛△3七銀成(参考1図)で後手優勢。

よって中原五段は▲3八飛と辛抱したが、木村五段は△3七歩~△4七歩と飛車をいじめる。

中原五段は▲5六飛と勝負に出たが、木村五段は△5五銀から懸案の捌きに出て、ますます好調だ。

▲2六歩の辛抱に、後手はどう指すか。

第4図以下の指し手。△5六銀▲6一銀△6七銀不成▲同銀△5七角▲4一飛成△8五歩▲5三角△5四飛▲7二銀成△同銀▲8五歩△5三飛▲7一銀(第5図)

△5六銀が俗手の好手。寄せとは駒をハガすことなり、という。これに▲7七金寄は△5七角▲4一飛成に△2六飛で後手よしなので、中原五段は▲6一銀と攻め合う。木村五段は△6七銀不成と金を剥がし、タイム35分で、△5七角と攻めの足掛かりを作った。

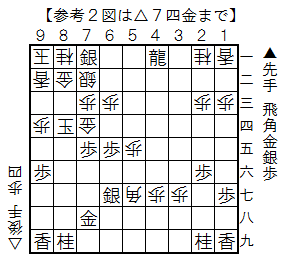

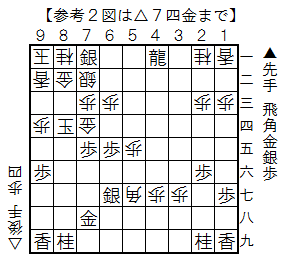

そして▲4一飛成に△8五歩が強烈だった。これをA▲同歩は△2六飛が△8六歩を見て厳しい。といってB▲7二銀成△同銀▲7一銀も、△8六歩▲同玉△8五銀!▲同玉△8四飛!!▲同玉△7四金(参考2図)まで、後手が勝つ。

よって中原五段は△2六飛を防いで▲5三角と打ったが、こちらの角は△5四飛で、当たりになってしまった。

▲8五歩には△5三飛とボロッと角を取り、これは木村五段が勝勢になった。

第5図以下の指し手。△8六歩▲同玉△7四歩▲7六金△7五歩▲6六銀△5八角▲7七歩△7六歩▲5七銀△6一金▲8二銀成△同玉▲6六銀△8四歩▲9七玉△6七銀▲8八金△8五歩▲8三歩△同銀▲7五銀△6九角成▲8七角△7八銀打(投了図)

まで、116手で木村五段の勝ち。

△8六歩の叩きが厳しい。以降は木村五段の的確な寄せを見るばかりとなった。

投了図以下▲7八同金は、△同銀不成▲同角△同馬▲8八金△7九角まで。木村五段の強さがまざまざと光った一局となった。

というわけで、中原五段の順位戦連勝は「18」でストップした。しかし中原五段は残りの5戦を全勝し11勝1敗。9勝3敗の木村五段とともに、B級2組に昇級した。その後の中原十六世名人の活躍は、述べるまでもない。

いっぽう木村五段はB級2組でくすぶり、1973年、降級点を取ってしまう。しかし1978年からなぜか順位戦で勝ちだし、連続昇級して、1980年4月、44歳にしてA級八段に昇進した。木村十四世名人の「予言」が当たったのである。

だがA級の家賃は高かったのか、その期は1勝もできずに降級。B級1組でも1期で降級し、ジェットコースター並みの昇降級を演じた。

ちなみに中原五段は、木村五段戦の8日後に、大山名人と第11期棋聖戦本戦準決勝でまみえた。これが両者の記念すべき初対局である。結果は中原五段が勝ち、中原五段はつづく挑戦者決定戦で板谷進六段(当時)にも勝ち、若干20歳にして、初めてのタイトル戦に登場したのであった。

その18連勝のもう一人は誰か。言わずと知れた中原誠十六世名人で、1966-67年に達成した。

ではそのあと、中原五段(当時)の連勝を止めた棋士は誰か。

それは木村義徳五段(当時)である。木村現九段は木村義雄十四世名人の三男で、早稲田大学在学中に学生名人、アマ名人を獲得した。また、竜王戦の前身である九段戦にも、アマ特別枠で出場したことがある。

1961年プロデビュー。1963年5月には王座戦で大山康晴名人を破った。今もそうだが、当時、四段が名人と当たることは稀で、しかも名人を破るとは大金星。大きなニュースになったものである。木村十四世名人は「義徳は将来A級八段になる」と語った。

C級1組には、木村五段は1966年、中原五段は1967年に昇級した。

では、木村五段が中原五段の連勝を阻止した将棋を見てみよう。

1967年11月13日

▲五段 中原 誠

△五段 木村義徳

初手からの指し手。▲7六歩△3四歩▲2六歩△4四歩▲4八銀△3二銀▲5六歩△4二飛▲9六歩△9四歩▲6八銀△6二玉▲6六歩△4五歩▲5七銀右△4三銀▲6七銀△7二銀▲7七角△7一玉▲6八玉△5二金左▲7八玉△4四銀▲6五歩(第1図)

両者の顔合わせは2局目。前回はこの年の8月20日にあり、木村五段が後手で三間飛車に振り、激戦を制している。本局は中原五段の雪辱戦だったわけだ。

本局は木村五段が四間飛車に振った。中原五段は11手目に▲6八銀。これは奇妙な手で、普通は▲6八玉である。続く△6二玉にも▲6六歩。私が相手の角道止めず四間飛車に対してよく用いる手だが、本局は相手がすでに△4四歩と突いている。先手はたぶん玉頭位取りの意だろうが、退廃的にも見えて、あまりいい手順には思えない。

しかし中原五段は25手目に▲6五歩。ここの位は急所で、これなら先手に楽しみが多い。

第1図以下の指し手。△5四歩▲5八金右△8二玉▲2五歩△3三角▲3六歩△6二金寄▲6六銀右△5二飛▲6八金寄△8四歩▲7五歩△8三銀▲8六歩△7二金上▲8七玉△9二香▲7八金上△9一玉▲5八飛△8二金▲7六銀△7二金左(第2図)

▲3六歩までと進んで、中原五段は作戦勝ちになった、と見ていたようだ。

木村五段は△6二金寄。これは次に△5二飛と回り、△5五歩からの大捌きを見ている。中原五段はそれに備えて▲6六銀右~▲6八金寄と対抗したが、やや利かされっぽい。ここは▲7五歩や▲8六歩を優先すべきだった。

木村五段は位の重圧から逃れようと、△9二香から穴熊に潜る。これが臨機応変の好判断で、以下△7二金左までとなり、強い戦いができるようになった。

第2図以下の指し手。▲6七金直△2二飛▲2八飛△3五歩▲同歩△同銀▲3四歩△4四角▲5五歩△4六歩▲同歩△同銀▲2四歩(第3図)

木村五段は△2二飛と振り直し、△3五歩から1歩を持つ。

△4六歩に▲同歩は自然なようだが、ここは▲5四歩△4七歩成▲5五銀△7一角▲6四歩と強く攻め合うべきだったようだ。

中原五段は▲2四歩。とりあえず突き捨て、という手だが、次の木村五段の手が好手だった。

第3図以下の指し手。△3二飛▲3八飛△3七歩▲4八飛△4七歩▲5八飛△3四飛▲5六飛△5五銀▲同銀△同角▲同角△同歩▲4六飛△2四飛▲2六歩(第4図)

▲2四歩に挨拶せず、△3二飛が好手だった。これに▲2三歩成なら、△3四飛▲3七歩△2七歩▲同飛△2六歩▲2八飛△3七銀成(参考1図)で後手優勢。

よって中原五段は▲3八飛と辛抱したが、木村五段は△3七歩~△4七歩と飛車をいじめる。

中原五段は▲5六飛と勝負に出たが、木村五段は△5五銀から懸案の捌きに出て、ますます好調だ。

▲2六歩の辛抱に、後手はどう指すか。

第4図以下の指し手。△5六銀▲6一銀△6七銀不成▲同銀△5七角▲4一飛成△8五歩▲5三角△5四飛▲7二銀成△同銀▲8五歩△5三飛▲7一銀(第5図)

△5六銀が俗手の好手。寄せとは駒をハガすことなり、という。これに▲7七金寄は△5七角▲4一飛成に△2六飛で後手よしなので、中原五段は▲6一銀と攻め合う。木村五段は△6七銀不成と金を剥がし、タイム35分で、△5七角と攻めの足掛かりを作った。

そして▲4一飛成に△8五歩が強烈だった。これをA▲同歩は△2六飛が△8六歩を見て厳しい。といってB▲7二銀成△同銀▲7一銀も、△8六歩▲同玉△8五銀!▲同玉△8四飛!!▲同玉△7四金(参考2図)まで、後手が勝つ。

よって中原五段は△2六飛を防いで▲5三角と打ったが、こちらの角は△5四飛で、当たりになってしまった。

▲8五歩には△5三飛とボロッと角を取り、これは木村五段が勝勢になった。

第5図以下の指し手。△8六歩▲同玉△7四歩▲7六金△7五歩▲6六銀△5八角▲7七歩△7六歩▲5七銀△6一金▲8二銀成△同玉▲6六銀△8四歩▲9七玉△6七銀▲8八金△8五歩▲8三歩△同銀▲7五銀△6九角成▲8七角△7八銀打(投了図)

まで、116手で木村五段の勝ち。

△8六歩の叩きが厳しい。以降は木村五段の的確な寄せを見るばかりとなった。

投了図以下▲7八同金は、△同銀不成▲同角△同馬▲8八金△7九角まで。木村五段の強さがまざまざと光った一局となった。

というわけで、中原五段の順位戦連勝は「18」でストップした。しかし中原五段は残りの5戦を全勝し11勝1敗。9勝3敗の木村五段とともに、B級2組に昇級した。その後の中原十六世名人の活躍は、述べるまでもない。

いっぽう木村五段はB級2組でくすぶり、1973年、降級点を取ってしまう。しかし1978年からなぜか順位戦で勝ちだし、連続昇級して、1980年4月、44歳にしてA級八段に昇進した。木村十四世名人の「予言」が当たったのである。

だがA級の家賃は高かったのか、その期は1勝もできずに降級。B級1組でも1期で降級し、ジェットコースター並みの昇降級を演じた。

ちなみに中原五段は、木村五段戦の8日後に、大山名人と第11期棋聖戦本戦準決勝でまみえた。これが両者の記念すべき初対局である。結果は中原五段が勝ち、中原五段はつづく挑戦者決定戦で板谷進六段(当時)にも勝ち、若干20歳にして、初めてのタイトル戦に登場したのであった。