藤田先生:青木先生、素晴らしい講演誠にありがとうございました。潜在結核は広いスペクトラムの疾患であるという一言もすばらしい。特に最近片っ端からその診断をやらなければならない自分としても強く実感していたもやもやを、明確に言葉にしていただいた一言でした。自分がつい最近たまに勉強したNatureReviewRheumatologyの最新号をおこがましくも送ってよろしいでしょうか。先生に連れて行っていただいたアイスマンを懐かしく思い出しました。

///////////////////////////////////////////////////

藤田先生:もうすぐ発症しそうな、いやひょっとしたら発症してしまっている結核を「潜在結核」として治療してしまっている可能性、あるいは潜在結核と活動性結核にも連続性があるかもしれないといつも心配しながらの今日この頃のことを考えると、潜在結核の治療もINHのみからINH+RIFに変わっていくかもなどと思わなくもないこの頃ですがいいすぎでしょうか?特に生物学的製剤などを投与している免疫不全者に対しては、、、

///////////////////////////////////////////////////

青木:極めて妥当な議論だと思います。(非常に先進的ですが・・)免疫不全の程度を、その種類別に定量化する技術が発達すれば、免疫不全の程度に応じた予防投与される抗結核薬の数が議論されるかもしれません。それまでは、大雑把に潜在と活動性で行くのが良いと思います。さもないと潜在性も活動性も多剤併用・・と言い出す人が日本には出るでしょう。そして、INH単剤でも良かった症例にも、「うちの大学は潜在性にも多剤併用だから上手く行っている・・」という教授が出るかも・・(笑)

///////////////////////////////////////////////////

藤田先生:ごもっともです。しつこくてすみませんが最近経験して感じることをもう少しだけ自分勝手に書かせてください。時々関節リウマチの人に潜在結核の治療のつもりでINHを投与すると、関節リウマチもよくなったというようなことをいわれるとドキッとしてしまいます。もちろんプラセボー効果だとは思いますが、、、。でも今まで2-3人いました。Poncet病を治療しちゃったのではないかと、、、また、TNF阻害剤の治療中に(再発性多発軟骨炎の人)に、当初ツベルクリン反応が陰性IGFRが陰性だった人が途中から陽性になりあわててINH予防的投与を行い9か月終わったと思い、その3か月後に、粟粒結核が発症された経験をすると、本当はあの時活動性結核ではなかったのかな、と反省、でも十分な活動性結核の否定といっても、なかなか難しいのでどうすれば良かったか、あるいは今後どうすればよいのかはむずかしいなあ、生物学的製剤投与中の人の投与の仕方は考えねばならないなあ、と思っている今日この頃です。INHは生物学的製剤投与中はずーと投与するなど。ステロイド投与中の時はINH9か月で終わってもたいてい9か月間で漸減しているので問題ないのかなあと。HIVのひとも9か月で終わっているのでしょうか。ARTをやっているので免疫が回復しているからいいのでしょうか?雑文お許しください。結局先生のおっしゃる通り「免疫不全の程度を、その種類別に定量化する技術が発達すれば、免疫不全の程度に応じた予防投与される抗結核薬の数」が決まるという風になっていく、感じですね。エビデンスを作るのは大変そうですので、ガイドラインとしてエクスパートオピニオンとして出てくるかもしれませんね。

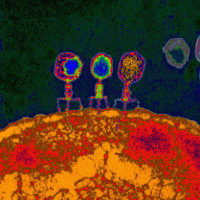

(写真:Denverの結核セミナーに参加した時。藤田先生、佐竹先生と)