(世界遺産・07)『亀ヶ岡遺跡』

はじめに

青森県津軽半島のつがる市に所在し、岩木川沿岸の標高7~18メートルの丘陵上に立地します。海進期に形成された内湾である古十三湖(こ・じゅうさんこ)に面しています。

墓域は長期間にわたって構築されており、祖先崇拝が継続して行なわれたことを示しています。

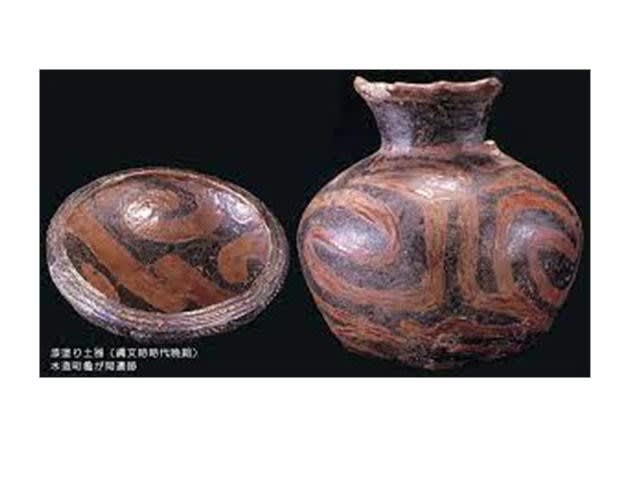

土器から見えること

・器形から 底が丸底になっているのは、底の浅い湖沼を表しています。

・土器の模様 湖沼の景色で、芦が生い茂っているような静かな風景がうかがえます。

口縁のポツンとした尖りは湖沼にある島かもしれません。

土器の模様は空の雲が湖水に映っている風景を表現したともとれる。

終りに

不明な面もあり、もっと深い意味もありそうですが課題になります。

十三湖を生業として生きているヒトたちの証が伺える土器でした。

付記 土偶

親しまれている土偶です。湖沼が多く「カエル」もたくさんいたでしょう。

また、カエルの多産、変態、などの力を借りようとしたのか、食としても助かったと想像できます。

身近な

カエルを土偶に作り「お守り」にしたと考えます。

縄文楽 浄山

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます