津軽三味線の世界では

大会が非常に盛んなのだけれど、

個人的には津軽三味線大会の乱立ぶりとは距離を置きたい。

と思いながらこの本を読んで、

ジャンルを問わず、国や地域を問わず、

皆こんなにコンクールに熱を上げているものなのか!

ということにまず驚いた。

たとえば

インドネシアは芸能と生活が密接に関わり合っているイメージだったけど、

そこでもガムランのコンクールが盛んになっている。

もちろん、コンクールは悪いことばかりではなく

プラスの効果ももたらすものである。

それでも、私がコンクール的なものに対して

なんとなく一歩も二歩も引いてしまうのは、

やはり第一には表現の多様性が失われること。

どのジャンルにおいても

”コンクール・スタイル”というものが出てくる。

つまり、より大きく、より速く、より派手に。

津軽三味線でいうなら

叩き一辺倒、速弾き競争。

コンクールでは評価されない要素が切り落とされていく。

しかし、津軽三味線がこれほど広まったのには

大会出場が多くの人のモチベーションとして

機能していることも間違いない。

もうひとつは、”感動”の”物語”。

コンクールのエンタメ化によって

たとえば出場者の個人的背景を掘り下げて

ドラマとして描く。

あるいは、出場者自身が自分(たち)を主人公として

燃え尽きることを美学ととらえる。

それはまるでスポ根の世界だ。

そうやって生み出される”感動”に、私は危うさを感じる。

それは、音楽のもたらす感動とは違う。

各章それぞれに違ったコンクールが採り上げられていて

それぞれに興味深いのだけど、個人的におもしろかったのは、

ハワイの沖縄系人が琉球古典芸能コンクールに参加して

自身のアイデンティティーと向き合う話

(これは逆に、津軽三味線大会が青森以外でも盛んに行われていて

たとえば津軽三味線大阪大会の意味とは何なのだろうと考えてしまう)と、

”いかがわしい”イメージを脱却して

”スポーツ”として進んできたポールスポーツ大会の出場者が

あえてショーパブにも出演して多様性を追求し始めている話。

いろいろ考えるきっかけになるトピックがあって

とても面白いので、興味のある方はご一読を。

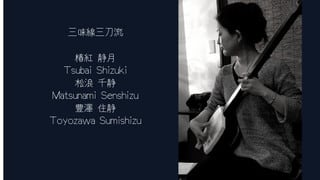

椿紅静月×松浪千静×豊澤住静

▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫

►活動予定

4月28日(日)アフタヌーンコンサート@亥の子谷コミュニティセンター

5月2日(木) 三味線三昧@京都・天Q

►演奏依頼 承ります

ステージイベント、パーティ、ブライダル、レクチャーコンサート、

ワークショップなど、三味線出張演奏いたします。

小さな会場でも、ご予算が少なくても大丈夫。

ブッキングライブ、コラボレーションなども歓迎。

こちらからお問い合わせください