都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「絵画への意志 新規収蔵品からの展望」 大田区立龍子記念館

「絵画への意志 新規収蔵品からの展望」

6/23~10/15

日本画家の川端龍子が、自作を公開するために建てた龍子記念館は、大田区中部の住宅地の中に位置します。

最寄りは都営浅草線の西馬込駅です。駅から小さな商店街、さらに桜並木を抜けておおよそ15分ほどでした。途中からはほぼ一本道でしたが、うっかりすると迷ってしまうような込み入った場所でした。

現在、龍子記念館では、修復後初公開となる「大和の國」ほか、新規収蔵品を交えた、「絵画への意志」と題した展覧会が開催されています。

この「大和の國」がかなりの迫力でした。同作は昭和16年、龍子は「國に寄する」(解説より)ため、日本各地の60余州を表そうとしたもので、ほかにも「伊豆の國」や「大和の國」などを描き残しています。結果的に連作は敗戦のために断念されました。

川端龍子「大和の國」 昭和17(1942)年

大和とあるように、舞台は奈良の吉野の山々です。下からせり上がる山の峰を濃い墨を用いて描いています。中央には白い桜の咲く姿も見えました。奥千本、中千本と連ね、春の吉野を俯瞰した構図で表しています。

連作のうちの「伊豆の國」も出展されていました。これがより引きのある視点です。上方には白い雪を冠った富士がそびえ、その下に黒々とした山々の続く伊豆半島が広がっています。海には船も浮かんでいました。例えれば飛行機の上、ひょっとするとそのさらに上から眺めねば、捉えきれないほどの構図ではないでしょうか。伊豆から富士を望む景色を雄大に描いていました。

川端龍子「賭博者」 大正12(1923)年

平成27年に新たに収蔵されたのが「賭博者」です。大きく中央には松が葉を付け、その中で隠れるように男が3人、何やら怪しげな様子で向き合っています。タバコをくわえている者もいました。さらに右下にはカマキリが草むらから姿を現しています。

何故に「賭博者」なのか分からないかもしれません。答えは龍子の実体験でした。ある日、画家が鵠沼海岸を歩いていたところ、茂みに隠れるようにして賭博をする男らを見たと語っています。その光景を表現しているわけです。色彩感は強く、洋画の摂取が活かされた作品とも指摘されています。

迫力といえば「霹靂」も忘れられません。作品のサイズは、超ド級ならぬ、横幅7メートル超もあり、そこに堂々とそびえる富士の頂きを描いています。富士の山肌にはまるで波しぶきのように沸き立つ白い雲が靡き、光を示すのか、金色の線が交わってもいました。空は金色に朱色が加わっています。なんとも神々しいまでの空色ではないでしょうか。これほどに力強い作品を、龍子は72歳時の登山体験を元にして描きました。画業に衰えるところを知りません。

超ド級を示すに最たるのが「逆説・生々流転」でした。さも無限にまで広がる大パノラマは、全長何と28メートルにも及びます。ところで、この「生々流転」の名に聞き覚えのある方も多いかもしれません。言うまでもなく、横山大観の手による長大な画巻です。大観は、一粒の雨が川となり、海となり、最後は龍となって天へと駆ける様子を表現しました。

【龍子記念館】7月2日(日)13時から名作展「絵画への意志」のギャラリートークを開催します。本展出品の「逆接・生々流転」は長さが28メートルもある作品。山種美術館での川端龍子展とあわせて、龍子が描きだす世界をお楽しみください。https://t.co/jbk0Wsna7v pic.twitter.com/CaQOpXTAOf

— T.Kimura (@kimura_info) 2017年7月1日

では逆説とはどのような意味をなすのでしょうか。ひょっとすると龍子は持ち前の反骨精神を発揮したのかもしれません。大観が自然の光景を叙情的に示したのに対し、龍子はむしろ自然の厳しさ、脅威を表現しようと考え、「逆説・生々流転」を描きました。

モチーフは台風です。しかも実際の台風、すなわち日本を昭和33年に襲った狩野川台風に取材しています。これもかつてマスメディアで仕事をした、龍子のジャーナリズム的精神の表れかもしれません。

はじまりは南国の長閑な海辺の景色です。半裸で漁をする男たちがいて、木の船も浮かび、家々が連なる姿を見ることも出来ます。台風の発生したグアムの光景でした。

するとヤシの木が風に揺れ、次第に暗雲が広がり、白波が波打ちはじめました。嵐の到来です。雨はさらに叩きつけるように降り、いつしか場面を代えて表れた日本の家屋をに襲いかかりました。濁流は家々をのみ込みます。人々はなす術もありません。屋根に登って何とか難を逃れた人がいる一方、流木につかまり、力尽きたのか、濁流にのみ込まれては、水に沈み込む人もいました。まさに自然の猛威は、人々の生活や日常、あるいは生命までを奪っていきました。

しかし何もここで全てが終わるわけではありません。龍子は自然に向き合って生きる人々の力強さ、逞しさを表そうとしたのでしょう。復興の場面も描いています。ダンプカーが登場し、荒れた土地を整備します。さらに白い橋も完成し、七色の虹もかかりました。未来への希望を意味しているのかもしれません。

これほどの内容を一枚の画巻におさめた「逆説・生々流転」。私にとってはかなり衝撃的な作品でもありました。なお本図にあわせ、一部の下絵も展示されています。下図と本画には相違点もあります。龍子の制作プロセスの一端も伺い知ることも出来ました。

出品は計20点です。点数こそ多くありませんが、「逆説・生々流転」しかり、見応えのある作品も少なくありませんでした。

さて龍子記念館が建てられたのは1963年のことです。当初は龍子の率いる青龍社によって運営されてきましたが、現在は大田区が事業を引き継いでいます。

建物自体はさほど大きくはないもの、天井高もある館内は想像以上に広く、「会場芸術」を貫き、大作の多い龍子の作品を展示するには不足のないスペースでした。画家自身が設計したとするのにも頷けます。

この日、龍子記念館の向かいにある、旧宅とアトリエを保存した龍子公園もあわせて見学してきました。別エントリにまとめる予定です。

川端龍子ゆかりの「龍子公園」を見学してきました(はろるど)

10月15日まで開催されています。

「絵画への意志 新規収蔵品からの展望」 大田区立龍子記念館

会期:6月23日(金)~10月15日(日)

休館:月曜日。但し7月17日、9月18日、10月9日の祝日は開館し、翌日休館。

時間:9:00~16:30

*入館は閉館の30分前まで。

料金:大人200円、小・中学生100円。65歳以上は無料。

住所:大田区中央4-2-1

交通:都営浅草線西馬込駅南口から徒歩15分。JR大森駅西口から東急バス4番荏原町駅入口行に乗車、臼田坂下下車。バス停より徒歩2分。

「THE フィギュア IN チバ」 千葉県立美術館

「立体造形の現在・過去・未来 THE フィギュア IN チバ」

7/22~9/24

千葉県立美術館で開催中の「立体造形の現在・過去・未来 THE フィギュア IN チバ」を見てきました、

高い造形技術で知られる海洋堂のフィギュアが、3000体以上も千葉みなとへやって来ました。

それが「THE フィギュア IN チバ」です。海洋堂のフィギュアを中心に、古くは土偶、さらに最新のバーチャルアーティストまでを網羅し、「過去」、「現在」、「未来」の立体造形を紹介しています。

近年、ミュージアムショップでフィギュアが発売されることは少なくありませんが、その一つとも言えるのが、人気の「阿修羅像」でした。2017年の製作のマスターピースで、顔の表情などのディテールも極めて精巧に再現しています。これまでに海洋堂は、国内のみならず、大英博物館からもオファーを受けるなど、世界各地の博物館や美術館のフィギュアを作って来ました。

直近では「バベルの塔展」のブリューゲルのフィギュアもよく知られているのではないでしょうか。ほかにも東京国立博物館の「埴輪」や「風神雷神」など、考古、美術品に因むフィギュアに事欠きません。

海洋堂の歴史を丹念に追っているのも興味深いところです。そもそも国内でフィギュアなる製品ジャンルがはじまったのは1980年代の中ばでした。よって歴史は約30年ほどしかありません。

フィギュアに先行したのはプラモデルです。海洋堂は1964年、宮脇修によって大阪府守口市にプラモデル屋として操業します。宮脇は起業に際し、習い覚えたうどん屋か、当時、流行の兆しを見せていたプラモデル屋にするか悩んでいました。そこで一本の木刀に運命を託します。倒れた刀が指したのがプラモデル屋でした。もしこの時、別の向きに倒れていたら、今の海洋堂はなかったのかもしれません。店舗面積は僅か一坪半に過ぎませんでした。

70年代に入ると宮脇の読み通り、プラモデルが爆発的な広がりを見せます。ただしあくまでも子どもの趣味として扱われ、社会的な地位は高くありませんでした。

そこで「アートプラ」という概念を提唱します。プラモデルに絵画的な要素を注入し、個性や芸術性を持たせ、いわば工芸化する試みを取り入れました。ここにプラモデルに作家性が生じ、新たな造形作品としての地位を確立しはじめました。

プラモデル業界は80年代に低迷します。その一方で、自らの理想とする立体物を製作しようとする動きも進みました。既存の商品に飽き足りなくなった若者が海洋堂に集まり、好きなものを作っては、商品として販売するようになります。いわゆるマニアによるマニアのための模型でもある「ガレージキット」が生み出されました。またここに関わった人物が、のちにフィギュアの原型師としても活躍しました。

アメリカでは関節の可動するアクションフィギュアが登場し、日本へも輸入され、若者らの間でブームを巻き起こします。その完成度は海洋堂でも衝撃を受けるほどだったそうです。しかし職人は黙っていません。さらなる高いレベルのフィギュアを作り上げます。それが1998年に誕生した、和製アクションフィギュアの第1号、「北斗の拳」でした。

1999年に海洋堂は「チョコエッグ」ではじめて食玩に乗り出します。フルタ製菓のおまけ付き菓子の卵型チョコの中に、組立型のフィギュアを入れました。この動物フィギュアを入れた「日本の動物コレクション」は大変な人気を集め、結果的に1億個を超える販売を記録しました。以降、恐竜や戦車、キャラクターものなどが続々と作られました。

食玩により、販路が大きく広がったこともあるかもしれません。おまけフィギュアにより、フィギュア自体も広く一般に浸透するようになりました。

当初のおまけフィギュアブームから10年。近年は大人をターゲットにした食玩がコンビニなどに並び、決してマニアでなくとも購入、あるいは収集することが珍しくなくなりました。そのうちの一つでもあるのが、2013年に完成した「カプセルQシリーズ」でした。

三国志、ミュシャ、エヴァンゲリオン、進撃の巨人ほか、ともかくあらゆる領域のフィギュアが作られています。これほど幅広く展開されるなど当初は誰も予想しなかったかもしれません。

現在ではコレクター向けの高価格なシリーズと、ソフビによる低価格な「ソフビトイボックス」などを発売し、幅広い層に向けてフィギュアを提供し続けています。実際に店頭で見たことのあるフィギュアも少なくないかもしれません。

また各造形師の仕事にも注目しているのもポイントです。さらに「フィギュアができるまで」のコーナーでは、制作プロセスを解説付きで分かりやすく紹介していました。さりげなく手にするフィギュアも、複数の原型、ないしテストショットを得て生み出されていることが見て取れました。

動物日本地図も見どころの一つです。日本国内に生息する動物の分布図を、海洋堂のフィギュアを配置して再現しています。「全国制覇」とありましたが、確かに北は北海道から本州、四国に九州、南西諸島に沖縄までを網羅しています。さらに海の生き物までもいました。動物だけで何体あるのでしょうか。数えるのも困難なほどでした。

さて海洋堂で現在のフィギュアを追った次は、未来、テーマは「多様化する表現」です。

まずは地元の千葉に因んだ「千葉ットマン」のコスプレです。千葉在住で、バットマンの世界に共感した千葉ットマンは、愛車の千葉ットポッドに乗り、震災後、「人々に笑顔を与えたい」(解説より)として、全国各地を駆け巡りました。最近では、千葉市の成人式や市民マラソンなどに、出演、あるいは参加するなどして活動しているそうです。

まさに近未来です。ヴァーチャルアーティストのIA(イア)がライブパフォーマンスを行っていました。映像はホログラムで、過去に台湾やアメリカ、フランスなどでもライブも開催し、人気を得てきたそうです。

率直なところ、IAなる存在を私は初めて知りましたが、歌もステップも軽快で、映像自体は小さいものの、思いの外に臨場感がありました。公演時間や約37分で、各8分間の休憩を挟み、開館中に連続上演しています。ちょうど公演を終えると、たまたま居合わせた制服姿の高校生が大きな拍手を送っていました。こうしたヴァーチャルアーティストの活動も今後は増えていくのかもしれません。

ラストは一気に太古の昔に遡ります。立体造形の原点とも言える土偶や埴輪です。いずれも袖ヶ浦や成田などの千葉県内の出土品でした。さらに長南町に伝わる芝原人形なども展示し、フィギュアへ繋がる県内の民芸品などを紹介していました。

ラストの第3を除く展示室の撮影が可能です。第8展示室の等身大フィギュアはフラッシュを利用しての記念撮影も出来ました。

それにしても3000体超と凄まじき出展数です。右も左もフィギュア、見渡す限りにフィギュアです。一生分のフィギュアを1日で見たような気がしました。

カメラ片手にお気に入りのフィギュアを探して歩くのも良いかもしれません。会場内、空いてはいたもの、ファミリーで楽しんでいる方も見受けられました。

9月24日まで開催されています。

「立体造形の現在・過去・未来 THE フィギュア IN チバ」 千葉県立美術館

会期:7月22日(土)~9月24日(日)

休館:月曜日。ただし月曜が祝日の場合は開館し、翌日休館。

時間:9:00~16:30。7/22のみ11時に開場。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般800(640)円、高校・大学生400(320)円、中学生以下、65歳以上無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:千葉市中央区中央港1-10-1

交通:JR線・千葉都市モノレール千葉みなと駅より徒歩約10分。

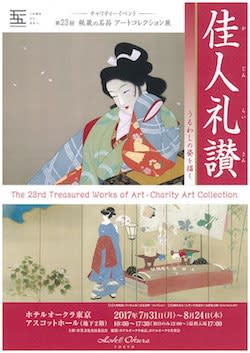

「第23回 秘蔵の名品 アートコレクション展」 ホテルオークラ東京

「第23回 秘蔵の名品 アートコレクション展 佳人礼讃ーうるわしの姿を描く」

7/31~8/24

毎年夏の恒例、ホテルオークラのアートコレクション展も、今年で23回目を迎えました。

テーマは「佳人礼讃ーうるわしの姿を描く」。つまり女性の人物肖像画です。日本画、西洋画を問わず、主に女性をモチーフとした約70点の肖像、風俗画を展示しています。

さて「秘蔵の名品」とあるように、毎回、あまり見聞きしない画家に、意外な佳品があるのも見逃せません。その一つがジョージ・チャールズ・エイド「ジャパニーズ・プリント」でした。1872年に生まれたアメリカの画家で、ちょうど部屋に飾ろうとしているのか、日本の浮世絵を壁にかける婦人を後ろから描いています。うっすらとピンク色を帯びたドレスも美しく、僅かにセピア色がかった全体の色調も幻想的です。物静かで優雅な室内空間を表していました。

ギョーム・セニャック「ミューズ」 19世紀末 住友コレクション・泉屋博古館分館

ギョーム・セニャックは「ミューズ」にて、ギリシャ神話の女神を耽美的に描きました。女神は右手でペンを持ち、何かを閃いたような表情をしながら、上を見やっています。後ろから差し込む明るい光によるのか、白いドレスが殊更に美しく見えました。作品は、1901年、洋画家の鹿子木孟郎が住友家のために購入しました。当時は「白衣の少女」と呼ばれていたそうです。現在は泉屋博古館分館に収蔵されています。

アメデオ・モディリアーニ「婦人像」 1917年頃

モディリアーニの「婦人像」も忘れられません。長い首に面長の顔、そして黒いアーモンド型の目など、まさにモディリアーニに特徴的な婦人を表しています。表情こそ伺えないものの、どこか憂いを帯びているように感じたのは私だけでしょうか。沈み込むような視線の前にしばし釘付けになりました。

一方で日本の洋画家はどうでしょうか。必ずしも有名ではないかもしれませんが、小林万吾の「物思い」が魅惑的でした。茂みを背景に、手紙を持った和装の女性が、柱にもたれかかっています。別れの内容が記されていたのかもしれません。タイトルが示すように、どこか思いつめたような表情をしています。うっすらと緑色を帯びた光が全体を覆っていました。人物、特に顔の描写がリアルです。明治時代の作品ながらも、不思議と現代のリアリスム絵画を思い出しました。

矢崎千代二の「教鵡」 明治33(1900)年 東京藝術大学

ほかには岡田三郎助の「支那絹の前」や、矢崎千代二の「教鵡」なども目を引くのではないでしょうか。刺繍の質感を絵具で再現した「支那絹の前」の画肌には凄みすら感じられました。

ハイライトは日本画にあるかもしれません。特に上村松園、鏑木清方が充実し、両画家のミニ回顧展と化しています。

上村松園「うつろふ春」 昭和13(1938)年 霊友会妙一コレクション

いずれもうるわしの女性です。松園の「うつろふ春」に見惚れました。頬杖をついては、やや笑みを浮かべながら、横目を向く和装の女性を描いています。背景はほぼ余白ながらも、桜の花びらが何枚か散り、季節が春であることがわかりました。よく見ると着物の柄にも桜の花があしらわれています。春の終わりの頃でしょうか。何とも言い難い気品を感じました。

清方では「七夕」も大変な力作ですが、より興味深かったのは「雨月物語」の連作でした。元は江戸時代後期に上田秋成が著した読本で、日本や中国に由来する怪奇物語を翻案しています。清方は読本を大変に好み、9編の物語から場面を選んで、絵巻に仕上げました。現在は額装に改められています。

鏑木清方「雨月物語」 大正10(1921)年 霊友会妙一コレクション

これが見事な臨場感です。特にクライマックスの「蛇身」の場面が圧巻でした。荒れ狂う波間に飛び込んだのが、蛇身と化した真女児と侍女です。黒く長い髪をなびかせては波間に身を沈めています。滝の激流は凄まじく、轟々となる波音が聞こえてくるかのようでした。なお会場では各場面の簡単な粗筋も紹介されていて、話の内容を追いかけながら鑑賞することも出来ました。

松園、清方に次いで目に付くのが伊東深水です。「香衣」が妖艶でした。桜の模様の散りばめた衣を着た女性の座る姿を描いています。真っ白い左腕をちょうど首の後ろに回していました。白梅と紅梅の髪飾りも華やかです。腰から下の部分の地に影を付けているからか、どことなく幻影的な雰囲気も漂っています。

伊東深水「楽屋」 明治34(1959)年 明治座

さらに深水では「楽屋」も品があって美しい。伊藤小坡や島成園などの、京都、大阪の画家の作品があるのも嬉しいところでした。

ジョン・エヴァレット・ミレイ「聖テレジアの少女時代」 1893年 松岡美術館

終盤は再び油絵に戻り、シャガール、ドンゲン、ローランサン、そして藤田、小磯良平の作品が続きます。ラストはミレイの「聖テレジアの少女時代」でした。スペインの聖女に取材した一枚で、思いつめたテレジアが弟を連れ、荒野へ向かう場面を表現しています。衣装の文様などの細部の描きこみもかなり精緻でした。やや悲しげな様ながらも、弟の手を確かに握る少女からは、どことない意志の強さも感じられました。

大正時代に、画家、多田北烏の描いたキリンビールの宣伝ポスターのデザインが洗練されていました。

多田北烏の「キリンビール」ポスター(KIRIN)

特に今にも瓶ビールの栓を抜こうとする女性を横から捉えた作品に惹かれました。また黄金色のビールの注がれたグラスを見やる女性の笑みも楽しげです。思わずビールが飲みたくなってしまいました。

いつもながらのホテル内の静かなスペースでの展示です。ゆっくりと思い思いのペースで鑑賞出来ました。

心なしかエアコンが強めでした。一枚、羽織るものがあっても良いかもしれません。

8月24日まで開催されています。

「第23回 秘蔵の名品 アートコレクション展 佳人礼讃ーうるわしの姿を描く」 ホテルオークラ東京

会期:7月31日 (月) ~ 8月24日 (木)

休館:会期中無休。

時間:10:30~17:30(入場は17時まで)*初日のみ12時開場。

料金:一般1300円、大学・高校生1000円、中学生以下無料。

住所:港区虎ノ門2-10-4 ホテルオークラ東京 アスコットホール (地下2階)

交通:東京メトロ南北線六本木一丁目駅改札口より徒歩5分。東京メトロ日比谷線神谷町駅4b出口より徒歩8分。

「おもしろびじゅつワンダーランド2017」 サントリー美術館

「おもしろびじゅつワンダーランド2017」

8/1~8/31

2012年にサントリー美術館で開催され、新たな体感型の展示として話題を集めた「おもしろびじゅつワンダーランド」が、内容を一新して、約5年ぶりに帰って来ました。

合言葉は「ひらけ!美のとびら」です。デジタルとアナログを問わず、インタラクティブな仕掛けを随所に施し、日本美術に親しみをもてるように工夫されています。

ワンダーランドへの旅を誘うのは鳳凰でした。名付けて「出現!鳳凰ワールド」です。案内してくれるのは「サン美 ツル太」で、江戸時代の「色絵鶴香合」をモチーフにしたマスコットでした。

「桐鳳凰図屏風」が映像で展開します。屏風絵が広がったと思うと、鳳凰が羽ばたいては、彼方へと飛び去っていきました。また「鳳凰ワールドのまめちしき」として、パネルによる鳳凰、また屏風のイロハについての解説も有用です。鳳凰について分かりやすく知ることが出来ました。

狩野探幽「桐鳳凰図屏風」 江戸時代・17世紀 サントリー美術館

映像の奥に出現するのが、本物の「桐鳳凰図屏風」でした。かの狩野探幽の作品です。鳳凰が左右に2羽ずつ、互いに視線を合わせていることから、夫婦だと考えられています。右隻にはひな鳥の姿も見えました。

狩野探幽「桐鳳凰図屏風」(部分) 江戸時代・17世紀 サントリー美術館

桐は住処を表し、背後には鳳凰が飲むための水も流れています。そもそも鳳凰自体が幸せを意味することから、結婚の祝いのために制作されたと考えられているそうです。輝かしい金地に白や緑などの羽をつけた鳳凰の姿は典雅です。先にデジタルで舞う姿を見たからか、さも画中の鳳凰が動き出すかのようなイメージが浮かび上がりました。

続くのが切子です。テーマは「切子の宇宙」でした。ぐっと照明を落とし、目映い光を放つ切子の美しさを見事に引き出しています。

「切子 蓋付三段重」 江戸時代・19世紀 サントリー美術館

壁に投影される切子の拡大の映像も効果的です。確かに切子の煌めきが夜空に光る星々のようにも見えなくありません。しばらくその光に酔いしれました。

宝探しならぬ、宝物ばかり集めたのが「くつろぎの宝尽ルーム」でした。江戸時代の「宝尽文筒描蒲団地」や、鍋島の「色絵寿字宝尽文八角皿」など、吉祥主題の作品からモチーフを引用し、それをクッションに仕立てています。

「色絵寿字宝尽文八角皿」 江戸時代・18世紀前半 サントリー美術館

「寿」に模したスペースではクッションを触って遊ぶことも可能です。さらに「宝物大集合!」と題した吉祥主題の解説パネルがとても良く出来ていました。宝剣や打出小槌はもとより、軍配や冊子、法螺貝などの宝物の由来を一つずつ解説しています。鑑賞の参考になりました。

今回の「おもしろびじゅつ」で、一番チャレンジングなのが「みんなで叫んで!吹墨文」です。ご覧のように、階段下の吹き抜けに、巨大な徳利を模した装置を置き、四隅のマイクへ声を吹き込むと、様々な色や形が浮き上がるという展示を行っています。

\みんなで叫んで!吹墨文/美術館では静かに鑑賞・・・というルールはこの展覧会にはありません!マイクに向かって叫んで、巨大なとっくりに絵付け体験!#おもしろびじゅつワンダーランド https://t.co/FdwSigk4jO pic.twitter.com/khuk2XuteA

— サントリー美術館 (@sun_SMA) 2017年8月2日

この吹墨文は小声ではあまり形が現れません。だからこその「叫んで!」です。かなり大きな声をマイクに発する必要があります。私が出かけた時も子どもたちの大きな声が館内に轟いていました。

「染付吹墨文大徳利」 江戸時代・17世紀前半 サントリー美術館

通常、静粛性が求められる美術館では、異例の取り組みと言えるかもしれません。なお文様は一度に多くの方が声を吹き込んだ方がたくさん出現します。グループで参加するのも良さそうです。

突如、日本家屋風の空間が登場しました。「みて・きいて!鼠草子絵巻」です。「みて」とはもちろん目での鑑賞です。分かりやすい解説の元、計4巻の絵巻を順を追って見ることが出来ます。では、「きいて!」とは一体、何を示すのでしょうか。

答えは音声ガイドでした。鼠草子のコーナーの手前に小屋があり、そこでガイドを借りると、音声の解説を頼りに耳で絵巻を味わうことが出来ます。

「鼠草子絵巻」(部分) 室町時代〜桃山時代・16世紀 サントリー美術館

この解説がまたコミカルです。絵巻の面白さをうまく伝えていたのではないでしょうか。約15分のロングバージョンです。長い絵巻とはいえ、1つの作品に、これほど長い音声ガイドがついたことはなかったかもしれません。

ラストがタッチパネルを利用した「キモノ・デザイン」でした。手元の端末を用いて、江戸時代の装束を、色や絵柄のサンプルから多様にデザインすることが出来ます。

はじめは色、そしてデザイン、さらにモデルの人形と順を追って操作すると完成です。完成作は「作品」として会場内のモニターに一覧表示されます。前回の鍋島に代わっての着物のデザインです。思い思いに挑戦してみてはいかがでしょうか。

前回展から早くも5年。いわゆる体感型の手法を取り入れた展覧会は、ほかの博物館や美術館でもかなり増えました。撮影可、デジタルコンテンツでのインタラクティブな試みも珍しくなくなりました。ただ「おもしろびじゅつ」ほど体感型に特化した美術展は、さすがに見当たりません。

「能装束 間道縞に桜蜘蛛巣模様縫箔」 江戸時代・19世紀 サントリー美術館

初日の夕方に出かけため、館内は空いていましたが、遅かれ早かれ混み合うことは間違いありません。タッチパネルは台数も限られています。予め時間に余裕を持ってお出かけ下さい。

子どもたちが楽しそうにクッションで寝そべったり、着物のデザインに夢中で取り組む姿が印象に残りました。ファミリーで夏休みの思い出を作るのにも良い機会と言えそうです。

撮影もOKです。8月31日まで開催されています。

「六本木開館10周年記念展 おもしろびじゅつワンダーランド2017」 サントリー美術館(@sun_SMA)

会期:8月1日(火)~8月31日(木)

休館:8月6日(日)のみ休館。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜、土曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000円、大学・高校生800円、中学生以下無料。

*アクセスクーポン、及び携帯割(携帯/スマホサイトの割引券提示)あり。

場所:港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア3階

交通:都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結。東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結。東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩3分。

「藝『大』コレクション パンドラの箱が開いた」 東京藝術大学大学美術館

「藝『大』コレクション パンドラの箱が開いた」

第1期:7/11~8/6、第2期:8/11~9/10

かつてないほどに大規模なコレクション展かもしれません。東京藝術大学大学美術館で開催中の「藝『大』コレクション パンドラの箱が開いた」を見てきました。

はじまりは名品選です。まず目を引くのが「月光菩薩坐像」でした。奈良時代の作で、胴の部分が失われためか、どこか痛々しくも見える仏像です。元は高山寺薬師如来坐像の脇侍として伝来し、藝大の開校時に収蔵されました。最古参のコレクションの一つでもあります。

国宝「絵因果経」(部分) 奈良時代・8世紀 *第1期展示

さらに飛鳥時代の「蜀江錦」や、中国の後漢時代の「金錯狩猟文銅筒」などの優品が続きます。特に銅筒に惹かれました。狩猟の場面を極めて流麗な象嵌で表現しています。その精緻な模様を肉眼で確認するのが困難なほどでした。

重要文化財「浄瑠璃寺吉祥天厨子絵」 鎌倉時代・13世紀

作品は必ずしも年代順ではありません。例えば鎌倉時代の「浄瑠璃寺吉祥天厨子絵」の隣には、狩野芳崖の「悲母観音」が展示されています。また同じく鎌倉の「弥勒来迎図」には、狩野永徳の「唐子遊図」が並んでいました。前者は来迎の場面、後者は中国の子どもたちの遊ぶ様子を描いた作品で、テーマもモチーフもまるで異なりますが、群像的な人物表現が、奇妙にも似たように思えてなりません。コレクション同士の意外な取り合わせ、ないし組み合わせも見どころと言えそうです。

重要文化財 狩野芳崖「悲母観音」 明治21(1888)年 *第1期展示

もう一つ、大きな特徴として挙げられるのが構成です。とするのも、単に名品をピックアップするだけでなく、幾つかのテーマを設定することで、これまでの藝大の歴史を紹介するに留まらず、現在や未来へ向けた活動にも目を向けています。

「平櫛田中コレクション」昭和期の展示風景 *通期展示

その一つが平櫛田中コレクションでした。彫刻家の平櫛田中はかつて藝大で教鞭をとり、のちに自作と収集した彫刻を、学生の参考のために大学へ寄贈しました。

和田英作「渡頭の夕暮」 明治30(1897)年 *通期展示

また卒業制作に焦点を当てているのも興味深いところでした。いわば学生時の作品とはいえ、そこは藝大、錚々たるメンバーです。横山大観にはじまり、山口蓬春、高山辰雄、和田英作、松田権六、板谷波山らの作品が並んでいます。中でも高山辰雄の「砂丘」は実に魅惑的で、画家の傑作としても捉えて良いかもしれません。また板谷波山の卒業制作が木彫であるのには驚きました。作家は元は彫刻科の出身で、卒業時には浮世絵風の美人像を作っています。のちに陶芸家として活動しました。

考現学で知られる今和次郎も藝大でデッサンを学び、卒業制作に草花や風景の写生を元にしたドローイングを描きました。モチーフを自由に重ねては新たなイメージを生み出しています。と、その隣の作品を見て驚きました。町田美菜穂の「首都っ娘」です。作家は近年に藝大のデザインの修士課程を卒業し、首都高の路線の形状を少女に見立てたキャラクターを卒業制作に提示しました。

これが大変な力作です。それこそ考現学ならぬ、首都高を徹底的にリサーチし、各路線の個性なり特徴を踏まえた上で、キャラクターに仕立て上げています。しかもフィギュア、パネル、動画と展開も幅広い。首都高の公式のキャラに採用されてもおかしくありません。

卒業時に自画像の提出するのも藝大の伝統です。前身の東京美術学校を含めると、現在、収蔵されている自画像は6000点にも及びます。うち1950年代から1980年代までの作家の自画像に着目したのが、「現代作家の若き日の自画像」でした。

山口晃「自画像」 平成6(1994)年 *通期展示

これがまた実力派揃いです。現在、第一線で活動する、山口晃や村上隆、さらに会田誠、宮島達男、川俣正、千住博、松井冬子などの自画像が一堂に会していました。

しかし一口に自画像といえども、その表現は実に多彩で、一般的な自画像のイメージを逸脱した作品も少なくありません。例えば渡辺篤は83個もの携帯電話のサンプルを用い、液晶画面に作家自身の画像をはめ込んでいます。さらに会田誠は古びた新潮文庫を並べ、川俣正に至っては丸めたゴムシートを自画像として提出しています。

教育機関である藝大には、先人の作品を真似ることで、技術を学ぶために作られた模写や模造も数多く存在します。さらに日頃、収蔵庫に眠りがちなブロンズのための石膏原型も展示し、彫刻家らがいかに立体作品を作り上げるのかのプロセスについても紹介しています。これらのあまり日の目の見ない作品、資料の展示も、見どころの一つかもしれません。

作品の保存だけでなく修復も藝大の大きな仕事です。実際、過去10年間に250件もの作品を修復したそうです。

青木繁「黄泉比良坂」 明治36(1903)年 *第1期展示

そのうちの1つが青木繁の「黄泉比良坂」でした。第一回の白馬会の受賞作で、古事記の一場面をパステルや水彩で表現しています。エメラルドグリーンに染まる色彩も幻想的ですが、折れた紙などに際して修正が施されました。修復後、初の公開でもあります。

なお現在、上村松園の「序の舞」が修復作業中です。来年春の公開を予定しているそうです。

「藤田嗣治資料」 *通期展示

さらに藤田嗣治の資料やガラス乾板などの古写真なども網羅し、実に多様な切り口をもってコレクションを提示しています。一捻りも二捻りもある展覧会です。とても興味深く見ることが出来ました。

本日も #芸大パンドラ展 はじまります。 pic.twitter.com/DNM78OtpqS

— HK @芸大美術館(#芸大パンドラ展) (@hiroshikumazawa) 2017年7月23日

最後に展示替えの情報です。2つで1つの展覧会です。会期中、前後期で大半の作品が入れ替わります。

「藝『大』コレクション パンドラの箱が開いた」出品リスト(PDF)

第1期:2017年7月11日(火)~8月6日(日)

第2期:2017年8月11日(金)~9月10日(日)

伊藤若冲「鯉図」 江戸時代・18世紀 *第2期展示

第1期の会期は8月6日までと迫っています。これから前後期を追いかける方は、この週末がラストチャンスとなりそうです。

パンドラの箱は2回開きます。9月10日まで開催されています。

「東京藝術大学創立130周年記念特別展 藝『大』コレクション パンドラの箱が開いた」 東京藝術大学大学美術館

会期::7月11日(火)~9月10日(日)

休館:月曜日。但し7月17日、8月14日は開館。7月18日は休館。

時間:10:00~17:00

*7月11日(火)は午後6時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般800(600)円、高校・大学生500(400)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*前後期観覧可能な「2回チケット」1300円あり。数量限定。

住所:台東区上野公園12-8

交通:JR線上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ千代田線根津駅より徒歩10分。京成上野駅、東京メトロ日比谷線・銀座線上野駅より徒歩15分。

「モノの力・ヒトの力」 國學院大學博物館

「モノの力・ヒトの力ー縄文から現代まで 人と工芸の間にやどるチカラ」

7/28~10/9

國學院大學博物館で開催中の「モノの力・ヒトの力ー縄文から現代まで 人と工芸の間にやどるチカラ」を見てきました。

縄文から現代に至るまで、人はモノを次々と生み出しつつ、多様に利用し、また愛でて来ました。

主に工芸を中心としたモノを集めた展覧会です。後期旧石器時代の尖頭器にはじまり、縄文土器、さらに時代を超えて朝鮮の白磁や日本の根来のほか、現代作家による作品までが展示されています。

冒頭の第1章、「原始工芸の力」とありますが、必ずしもモノは年代別に並んでいません。むしろ時代も地域も混在した、それこそ「点と点をつなぐように」(解説より)モノが入り混じっているのが特徴でした。

右から3点目:「御子柴型石斧」 神奈川県綾瀬市吉岡遺跡 縄文時代草創期 神奈川県埋蔵文化財センター

左から2点目:「磨製石斧」 パプアニューギニア 19〜20世紀 個人蔵

例えば石斧です。一つが神奈川県の吉岡遺跡より発掘された「御子柴型」と呼ばれる石斧で、時代は縄文草創期の約15000年前です。それと隣合うのがパプアニューギニアの「磨製石斧」でした。こちらは19~20世紀に制作されています。これほど時間も地域も異なるにも関わらず、目を凝らさなければ、さも同じような時代のモノに思えてしまうのではないでしょうか。不思議な気持ちにさせられました。

右:「火焔型土器」 新潟県津南町道尻手遺跡 縄文時代中期 津南町教育委員会

力強いのは土器です。特にデコラティブな突起が独特な「火焔型土器」の迫力は並大抵ではありません。

「深鉢(真脇式)」 神奈川県相模原市田名塩田遺跡 縄文時代前期 相模原市立博物館

また相模原出土の真脇式と呼ばれる「深鉢」も興味深いのではないでしょうか。4つの突起がまるで人の腕のように伸びています。ヒトデのようにも見えました。

「鍋島色絵花籠文皿」 江戸時代 個人蔵

神仏や権力者に献上されたモノに、人はより絶対的な力を見出しました。そうした献上品には「精緻を極めたモノ」(解説より)が多く見受けられるそうです。まさに力を象徴する刀剣や、有田や景徳鎮の優品などが目立っていました。

左:「根来大鉢」 安土桃山時代〜江戸時代 個人蔵

一方で古くから使い込まれ、ともすると本来的にあまり価値を置かれなかったモノにも、美を見出すことも少なくありません。その一つが根来でした。言わずとした、黒漆を塗った上に朱漆を塗り重ねた漆器です。元々は仏具や什器として使われた実用品でしたが、いつしか人々の鑑賞の対象にもなりました。使い古しによる傷跡、ないし剥落した漆などにも深い味わいが感じられます。かつて多くて大倉集古館で見た根来展を思い出しました。

中央:「古信楽大壺」 室町時代 個人蔵

アップルの創業者で、故スティーヴ・ジョブズが愛でた古信楽などの珍しいモノも出ています。渋い色味も美しい。どこか原初的で、素朴でかつ野性味のある趣きをたたえていました。

奥:堀江武史「玉抱三叉文汚漆面」 現代

手前:「深鉢(勝坂式)」 埼玉県富士見市羽沢遺跡 縄文時代中期 水子貝塚資料館

ラストは原始工芸と現代の協働です。修復家であり、縄文アーティストとしても知られる堀江武史は、縄文の深鉢からインスピレーションを受けた漆の仮面を出展しています。鉢の突起から引用したのでしょうか。狐の顔のようにも見えました。

右:「石棒」 新潟県十日町市芋川原遺跡 縄文時代中期 個人蔵

左:赤木明登「黒漆棒」 現代

同じく縄文の「石棒」を、漆作家の赤木明登による「黒漆棒」と並べて展示しています。時代を超えた2つの造形がシンクロナイズしていました。

最後に面白かったのが「銀製籠入り牙彫野菜」でした。明治時代に作られた有栖川宮家への伝来品です。籠は竹製かと思うほどにリアルで、野菜も驚くほど精巧に作られています。

手前:「銀製籠入り牙彫野菜」 明治時代 國學院大學

奥:「クリス柄」 インドネシア・マドラ島 19〜20世紀 個人蔵

その向こうに見えるのが、インドネシアの「クリス柄」でした。クリスとはインドネシアを中心に、マレーシアからタイ、フィリピン南部に見られる短剣で、男性の正装に欠かせない武器とされ、神威を宿すと言われています。つまりその柄です。象牙や骨、医師などにより、花や動物などを象っています。確かに表面に小さな花がたくさん彫られていました。その造形は互いに通じているのではないでしょうか。

「顔面把手(勝坂式)」 東京都八王子市寺田遺跡 縄文時代中期 個人蔵

あえて深いストーリーを設定せず、古今東西、多様なモノを併置した「モノの力・ヒトの力」。その造形の魅力を自由に味わうのが良さそうです。

お盆前後に約10日間ほどのお休み(8/13~24)があります。お出かけの際はご注意下さい。

ついに本日より新企画展がスタートしました!本展は、ほとんどの資料が写真撮影可となっております☆ぜひお越しください。#撮影OK #博物館 #無料 #明日はミュージアムトークhttps://t.co/9jcI044CRV pic.twitter.com/Geg8C4Xk3l

— 國學院大學博物館 (@Kokugakuin_Muse) 2017年7月28日

入場は無料です。10月9日まで開催されています。

「モノの力・ヒトの力ー縄文から現代まで 人と工芸の間にやどるチカラ」 國學院大學博物館(@Kokugakuin_Muse)

会期:7月28日(金)~10月9日(月・祝)

休館:8月13日(日)~24日(木)、9月11日(月)。

時間:10:00~18:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:無料。

住所:渋谷区東4-10-28 國學院大學渋谷キャンパス内。

交通:JR線、東京メトロ銀座線・半蔵門線・副都心線、東急東横線・田園都市線渋谷駅より徒歩15分。渋谷駅東口バスターミナル54番乗り場より都営バス「学03日赤医療センター行き」で「国学院大学前」下車すぐ。JR線、東京メトロ日比谷線恵比寿駅西口ロータリー1番乗り場より都営バス「学06日赤医療センター行き」で「東四丁目」下車。徒歩5分。

「第11回 shiseido art egg 菅亮平展」 資生堂ギャラリー

「第11回 shiseido art egg 菅亮平展」

7/28~8/20

資生堂ギャラリーで開催中の「第11回 shiseido art egg 菅亮平展」を見てきました。

銀座の地下に白く塗られた部屋の迷宮が現れました。

ご覧のように壁一面に広がるのがホワイトキューブです。床も壁も全て白に覆われています。中は空っぽで、何もなく、誰もいません。まるで資生堂の展示室が拡張したかのようです。作品は映像で、タイトルは「Endless White Cube」でした。その名の通り、いつ終わるともしれないホワイトキューブが次々と映し出されていきます。

映像は流れるように展開します。部屋の中央に開口部があり、そこをすり抜けて隣の部屋へ移ったかと思うと、また回転し、同じく開口部からさらに次の部屋へと移りました。移動のスピードはまちまちで、僅かに加減速を繰り返しています。ともかく滑り込むかのようにあらゆる部屋という部屋の間を行き来します。その全てが同一のホワイトキューブでした。

しばらく見ていると黒い椅子のある部屋が現れました。しかし滞留することなく、すぐさまに次の部屋に移動します。まさしくホワイトキューブの無限ループ、あるいは無限増殖です。そもそも何部屋あるかすら見当すらつかず、行けども行けども出口はありません。ここから脱出することは可能なのでしょうか。大迷宮に迷い込んだような錯覚にさえ陥りました。

作家の菅はこのホワイトキューブそのものをモチーフとして作品を制作しています。実在のホワイトキューブの中にさらなる「虚構」(*)のホワイトキューブを立ち上げ、「鑑賞者の視覚体験を揺さぶる」(*)とともに、ホワイトキューブからはじまる、美術館、ないしギャラリーの構造自体にも問いを投げかけました。*印は解説シートより

率直なところ驚きました。そしてしばらくすると夢中で映像を追いかけている自分に気がつきました。何もないホワイトキューブが、これほど恐ろしく思えたことは今まで一度たりともありません。

ふと後ろを振り向くと平面の作品が目に飛び込んできました。全てが方眼紙のごとくに無数の正方形で埋め尽くされています。ただしいずれの正方形にも、一方から三方に穴が空いていて、隣と連続していることが分かりました。

タイトルが「Map」でした。とすれば、先の映像のエンドレスなホワイトキューブの地図を意味するのでしょうか。映像と地図を見比べながら、しばし時間を忘れて見入りました。

[第11回 shiseido art egg 展示スケジュール]

吉田志穂展 6月2日(金)~6月25日(日)

沖潤子展 6月30日(金) ~7月23日(日)

菅亮平展 7月28日(金) ~8月20日(日)

本展をもって今年の「第11回 shiseido art egg」は終了します。以降、専門家の審査を経て、shiseido art egg賞が選出されます。9月下旬にギャラリーのウェブサイトにて発表されるそうです。

【shiseido art egg】ウェブ版「美術手帖」で明日から展示開始となる菅亮平さんのインタヴューが公開されました!ホワイトキューブは問いかける。 「第11回shiseido art egg」 菅亮平インタビュー - 美術手帖 https://t.co/vBDugpqYgJ

— 資生堂ギャラリー (@ShiseidoGallery) 2017年7月27日

8月20日まで開催されています。おすすめします。

「第11回 shiseido art egg 菅亮平展」 資生堂ギャラリー(@ShiseidoGallery)

会期:7月28日(金)~8月20日(日)

休廊:月曜日。

料金:無料

時間:11:00~19:00(平日)、11:00~18:00(日・祝)

住所:中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル地下1階

交通:東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線銀座駅A2出口から徒歩4分。東京メトロ銀座線新橋駅3番出口から徒歩4分。

2017年8月に見たい展覧会

夏休みに入り、行楽地と同様、美術館や博物館も人出が増しているようです。中でも筆頭は国立科学博物館の「深海展」です。平日こそ待ち時間はないものの、場内はかなり混雑し、待機列の発生する土日には整理券も導入されました。実質、約60分から90分の待ち時間となっています。

ほかにも何かと露出の多い東京都美術館の「ボストン美術館展」、また前回も人気を集めたサントリー美術館の「おもしろびじゅつワンダーランド」も、会期が進むにつれて混雑する可能性があります。それに全国巡回を経て、ようやく東京へやって来た、損保ジャパン日本興亜美術館の「吉田博展」も、多くの来場者を集めています。

7月は東京ステーションギャラリーの「不染鉄展」、練馬区立美術館の「藤島武二展」の両回顧展の充実ぶりが印象に残りました。また埼玉県立近代美術館の「遠藤利克展」も空間を支配するような量感のある作品群に圧倒されました。いずれもこの夏におすすめしたい展覧会です。

今月中に見たい展覧会をリストアップしてみました。

展覧会

・「第23回 秘蔵の名品 アートコレクション展 佳人礼讃ーうるわしの姿を描く」 ホテルオークラ東京(~8/24)

・「静かに狂う眼差しー現代美術覚書」 DIC川村記念美術館(~8/27)

・「月岡芳年 妖怪百物語」 太田記念美術館(~8/27)

・「CCMAコレクション いま/むかし うらがわ」 千葉市美術館(8/5~8/27)

・「おもしろびじゅつワンダーランド2017」 サントリー美術館(8/1~8/31)

・「没後90年 萬鐵五郎展」 神奈川県立近代美術館葉山(~9/3)

・「荒木経惟 写狂老人A」 東京オペラシティアートギャラリー(~9/3)

・「ヨーロッパの木の玩具ードイツ・スイス、北欧を中心に」 目黒区美術館(~9/3)

・「地獄絵ワンダーランド」 三井記念美術館(~9/3)

・「やきもの勉強会 食を彩った大皿と小皿」 根津美術館(~9/3)

・「祈りのかたちー仏教美術入門」 出光美術館(~9/3)

・「奈良美智 for better or worse」 豊田市美術館(〜9/24)

・「荒木経惟 センチメンタルな旅 1971ー2017ー」 東京都写真美術館(~9/24)

・「畠中光享コレクション インドに咲く染と織の華」 渋谷区立松濤美術館(8/8~9/24)

・「引込線2017」 旧所沢市立第2学校給食センター(8/26~9/24)

・「そこまでやるか 壮大なプロジェクト展」 21_21 DESIGN SIGHT(~10/1)

・「ボストン美術館の至宝展」 東京都美術館(~10/9)

・「杉戸洋 とんぼとのりしろ」 東京都美術館(~10/9)

・「モノの力・ヒトの力ー縄文から現代まで 人と工芸の間にやどるチカラ」 國學院大學博物館(~10/9)

・「届かない場所 高松明日香展」 三鷹市美術ギャラリー(8/11~10/22)

・「サンシャワー:東南アジアの現代美術展」 国立新美術館・森美術館(~10/23)

・「ヨコハマトリエンナーレ2017」 横浜美術館/横浜赤レンガ倉庫1号館/横浜市開港記念会館地下ほか(8/4~11/5)

・「黄金町バザール2017」 黄金町エリアマネジメントセンター(8/4~11/5)

ギャラリー

・「ユメイエ展:日本の若手建築家」 TARO NASU(~8/12)

・「第11回 shiseido art egg 菅亮平展」 資生堂ギャラリー(~8/20)

・「杉戸洋ーfrontispiece and end leaf チリと見返し」 小山登美夫ギャラリー(8/5~9/2)

・「Point-Rhythm Worldーモネの小宇宙」 ポーラ・ミュージアム・アネックス(~9/3)

・「Apeloiggg Tokyo フィリップ・アペロワ展」 ギンザ・グラフィック・ギャラリー(8/7~9/16)

・「鏡と穴ー彫刻と写真の界面 vol.3 水木塁」 ギャラリーαM(~8/26)

・「東恩納裕一 blankーprints and drawings」 日本橋高島屋美術画廊X(8/16~9/4)

・「池田学展 誕生」 ミヅマアートギャラリー(~9/9)

・「ジャストライト」 アキバタマビ(~9/10)

・「東京東ーシタマチ Discovery」 クリエイションギャラリーG8(8/22~9/14)

まずは横浜です。6回目となるヨコハマトリエンナーレが8月4日からいよいよスタートします。

「ヨコハマトリエンナーレ2017」@横浜美術館/横浜赤レンガ倉庫1号館/横浜市開港記念会館地下ほか(8/4~11/5)

【開幕まであと6日】「宇治野新作制作風景」その11/宇治野さんをさがせ!Part. 7#ヨコトリ #yokotori #ヨコハマトリエンナーレ2017 #宇治野宗輝 #UJINO pic.twitter.com/mB3V3ouOGf

— 横浜トリエンナーレ (@yokotori_) 2017年7月29日

「島と星座とガラパゴス」と題し、「接続」と「孤立」をテーマにした様々な展示が行われるようです。また今年もBankART Studio NYKや黄金町バザールと連動しています。全て回ると一日がかりです。時間に余裕を持って出かけたいところです。

夏の恒例のオークラのチャリティー企画、「秘蔵の名品 アートコレクション展」が今年もはじまりました。

「第23回 秘蔵の名品 アートコレクション展 佳人礼讃ーうるわしの姿を描く」@ホテルオークラ東京(~8/24)

今回の着目点は人物です。洋画と日本画を問わず、主に女性を主題とした肖像画、ないし風俗画が展示されます。アートコレクション展は、それこそ「秘蔵」とあるように、普段、なかなかお目にかかれない作品が出ることも少なくありません。まだ見ぬ作品を目当てに行きたいと思います。

佐賀県立美術館では最多入場者数を記録し、金沢21世紀美術館の展覧会でも注目を集めた池田学の個展が、市ヶ谷のミヅマアートギャラリーで開催されています。

「池田学展 誕生」@ミヅマアートギャラリー(~9/9)

ギャラリーのスペースのゆえにメインの作品は1点、「誕生」です。とはいえ、3.11に着想を得て、のちに構想2年、制作に3年超をかけたという力作です。

池田学展「誕生」は、先日無事にオープニングを迎えました。本展は、9月9日まで開催いたします。開廊時間:11:00 - 19:00休廊日:日、月、祝日会場:ミヅマアートギャラリーhttps://t.co/7I78wuUPHH写真:オープニングレセプションの様子 pic.twitter.com/Fpl9Yo5K69

— Mizuma Art Gallery (@MizumaGallery) 2017年7月29日

さらに今秋、9月末には、佐賀、金沢の展覧会が日本橋高島屋へと巡回してきます。そちらの前に見ておくのも良いのではないでしょうか。

美術家・奈良美智さんの大規模な個展が愛知・豊田市美術館で開かれています。30年の足跡を作家の言葉とともに振り返ります。https://t.co/bL4HlI6axt pic.twitter.com/L7uBniDucC

— 朝日新聞デジタル編集部 (@asahicom) 2017年7月25日

「奈良美智 for better or worse」@豊田市美術館(〜9/24)

なかなか全国の展覧会を見て回れませんが、今月は日帰りで豊田市美術館の奈良美智展へ行ってくるつもりです。実は美術館自体へも一度も出かけたことがありません。展覧会はもちろん、谷口吉生設計による建物にも期待したいと思います。

それではどうぞよろしくお願いします。

| 次ページ » |