都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

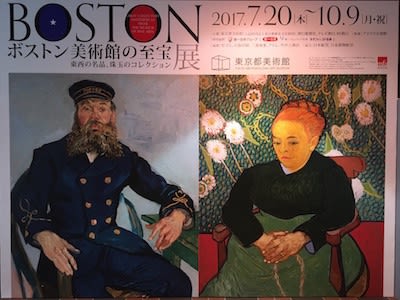

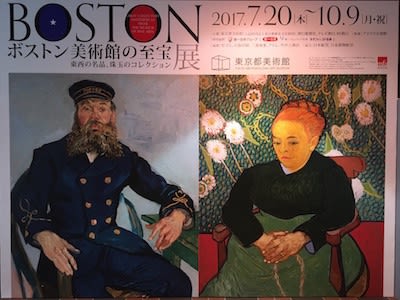

「ボストン美術館の至宝展」 東京都美術館

東京都美術館

「ボストン美術館の至宝展ー東西の名品、珠玉のコレクション」

7/20~10/9

東京都美術館で開催中の「ボストン美術館の至宝展ー東西の名品、珠玉のコレクション」を見てきました。

今から約140年前、1876年に開館したボストン美術館には、これまで数多くの収集家が作品を寄贈し、運営を支えてきました。

ボストンのコレクションが80点ほど上野へやって来ました。タイトルに「東西」とあるように、作品は洋の東西を問いません。古代エジプトにはじまり、日本、中国美術、そしてフランスとアメリカの絵画、さらには写真、版画、現代美術までを網羅していました。

冒頭の古代エジプトで目立つのは「ツタンカーメン王頭部」でした。アーモンド型の目を開き、頭巾を被った王の姿を象っています。僅かに息を吐き出すかのような唇が、どことなく官能的にも見えました。なお一連のエジプト美術品は、1905年から1945年にかけて行われた、美術館とハーバード大学による共同調査隊の成果によって得られました。世界でも有数のコレクションとして知られています。

徽宗「五色鸚鵡図巻」 北宋、12世紀初期 ボストン美術館

あえてハイライトを挙げれば、中国美術にあると言えるかもしれません。徽宗の「五色鸚鵡図巻」が魅惑的でした。時は北宋、12世紀前半の作品です。花は杏子で、その枝の上で小さなオウムが羽を休めています。白く、ややピンクに染まる杏子の花の色彩も美しく、鳥の羽の描写も細やかです。芸術を好み、絵画にも才能を発揮したという徽宗の高い画力が伺えました。

陳容「九龍図巻」が圧巻の一枚です。一枚といえども、全長は9メートル超と長大です。雲や波間に潜み、あるいは舞っては飛び上がる9頭の龍を表現しています。

陳容「九龍図巻」(部分) 南宋、1244年 ボストン美術館

この龍の容態が7変化ならぬ9変化と多様です。渓谷から姿を現したかと思うと、波間で玉をつかんで口を開くものもいれば、雲の合間でさも喧嘩するように対峙する龍もいました。しかもいずれの龍の表情も豊かで、どこか擬人化したかのように描いてます。作者は南宋末期に活動した画家で、龍を得意としていました。清の乾隆帝が旧蔵した名品でもあるそうです。

曾我蕭白「風仙図屏風」 江戸時代、1764年(宝暦14年/明和元年)頃 ボストン美術館

日本美術も優品揃いでした。うち曾我蕭白の「風仙図屏風」が迫力満点です。凄まじい勢いで渦を巻く黒雲と、猛烈に吹き荒れる風の中、剣を持つ男が一人で立っています。また既に風雨に足元をすくわれ、ひっくり返っている男の姿もありました。波も立体的で、画面から飛び出すかのようです。後方には可愛らしい白と黒の兎が嵐を避けていました。まさにエキセントリックな作品ですが、小さな動物に対しての温かい眼差しも感じられるのではないでしょうか。

英一蝶の「涅槃図」が、フェノロサが明治19年に購入して以来、約170年ぶりに日本へと里帰りしました。

英一蝶「涅槃図」 江戸時代、1713年(正徳3年) ボストン美術館

高さは2メートル90センチ弱と、見上げるも巨大です。涅槃に入る釈迦と悲しむ菩薩、ないし羅漢に無数の動物たちを表現しています。形も姿も一つとして同じものはなく、表情も動きも極めて多様で、象に至ってはひっくり返っていました。色彩が極めて鮮やかですが、今回の公開に際して、修復作業も行われたそうです。当初の状態が悪く、作品も大きいことから、ボストン美術館でも25年もの間、公開されませんでした。

酒井抱一「花魁図」 江戸時代、18世紀 ボストン美術館

抱一の「花魁図」も見どころの一つかもしれません。浮世絵風の花魁の立ち姿を描いています。先の「涅槃図」と同様に、日本初公開の作品です。また鳥居派による絵看板も面白いのではないでしょうか。芝居小屋の軒の先にかけたとされるもので、状態も良く、現存最古の作品とも言われています。

ポール・セザンヌ「卓上の果物と水差し」 1890-94年頃 ボストン美術館

中盤からは西洋美術です。ミレー、コロー、モネ、ルノワール、セザンヌ、そしてチラシ表紙も飾ったゴッホなどの作品が並んでいました。

シスレーの2点が優品です。うち1点は「サン=マメスのラ・クロワ=ブランシュ」で、画家が気に入り、多くの作品に残したサン=マメスの風景を描いています。広い空に青い水の流れる景色は殊更に美しく、水面のざわめくような筆触も質感に秀でていました。もう1点が「卓上のブドウとクルミ」です。青く、白く光るテーブルクロスの上に置かれた果物を捉えています。銀色のナイフに当たる光も輝かしいのではないでしょうか。やや珍しいシスレーの静物画から、改めて画家の魅力に接したような気がしました。

ゴッホのルーラン夫妻は隣り合わせに展示されていました。アルルの地でゴッホのモデルを務めた夫妻は、いわゆる耳切り事件のあとも画家を支え、ゴッホも存在の大きさを手紙に書き残しています。夫のジョゼフは郵便配達人として紹介されるものの、実際はアルル駅の郵便の管理を仕事にしていたそうです。妻のオーギュスティーヌはゆりかごに座ってポーズをとっています。夫妻の存在感のある手に目を引かれました。ゴツゴツとした感触は年季が入り、これまでの人生を物語るかのようです。ジョゼフの強い青に、オーギュスティーヌの深い緑と、色彩も対比も鮮やかでした。日本で2点揃うのは初めてのことでもあります。

フィッツ・ヘンリー・レーン「ニューヨーク港」 1855年頃 ボストン美術館

オキーフなどのアメリカ絵画も約10点ほどやって来ています。うちフィッツ・ヘンリー・レーンの「ニューヨーク港」に魅せられました。澄み渡る空気感が絶妙です。水面も穏やかで、船の帆には淡く温かい光が満ちています。奥には蒸気船の姿も見えました。マストの細い線など、かなり精緻に風景を捉えていました。

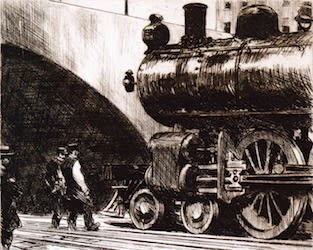

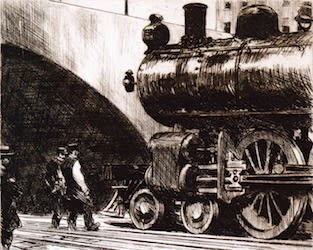

エドワード・ホッパー「機関車」 1923年 ボストン美術館

ホッパーの意外なエッチングの作品にも目を奪われました。全部で4点あるうち、1つが「機関車」です。黒々とした機関車がトンネルの前で止まっています。力強い車輪をはじめ、金属の強い量感など、情景描写も巧みです。油彩で知られるホッパーは、主にキャリア初期に版画を制作していました。

ラストは現代美術です。ウォーホル、ホックニー、そして日本の村上隆の近作までが登場します。ボストン美術館では2011年、現代美術を展示するための7つの展示室が設けられました。現在では約1500点の現代美術コレクションを有しているそうです。

会場の随所にパネルでコレクターについて紹介しているのもポイントです。コレクションの形成プロセスの一端も知ることが出来ました。

ボストン美術館のコレクションは日本でも見る機会が多く、近年でも「国芳・国貞展」(文化村)、「ダブルインパクト」(芸大)、「ミレー展」(一号館)、「ジャポニスム展」(世田谷)のほか、「日本美術の至宝」(東博)などでまとめて紹介されてきました。

但しジャンルを分け隔てなく、総合的な内容の展覧会は、意外にも約40年ぶりだそうです。その意味では貴重な機会と言えるかもしれません。

[ボストン美術館の至宝展 巡回スケジュール]

神戸市立博物館:10月28日(土)〜2018年2月4日(日)

名古屋ボストン美術館:2018年2月18日(日)〜7月1日(日)

先日、入場者が10万名を超えました。

今のところ、土日を含めて待機列などはなく、中国絵画などの一部のスペースを除くと、館内はさほど混雑していません。金曜の夜間開館などは特にスムーズに観覧出来そうです。(8月中の金曜日は21時まで延長開館。)

10月9日まで開催されています。なお東京展終了後、神戸、名古屋の各会場へと巡回します。

「ボストン美術館の至宝展ー東西の名品、珠玉のコレクション」(@BOSTON_TEN) 東京都美術館(@tobikan_jp)

会期:7月20日(木)~10月9日(月・祝)

時間:9:30~17:30

*毎週金曜日は20時まで開館。

*7月21日(金)、28日(金)、8月4日(金)、11日(金・祝)、18日(金)、25日(金)は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日、及び9月19日(火)。

*8月14日(月)、9月18日(月・祝)、10月9日(月・祝)は開館。

料金:一般1600(1400)円、大学生・専門学校生1300(1100)円、高校生800(600)円、65歳以上1000(800)円。高校生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

*毎月第3水曜日はシルバーデーのため65歳以上は無料。

*毎月第3土曜、翌日曜日は家族ふれあいの日のため、18歳未満の子を同伴する保護者(都内在住)は一般料金の半額。(要証明書)

住所:台東区上野公園8-36

交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。

「ボストン美術館の至宝展ー東西の名品、珠玉のコレクション」

7/20~10/9

東京都美術館で開催中の「ボストン美術館の至宝展ー東西の名品、珠玉のコレクション」を見てきました。

今から約140年前、1876年に開館したボストン美術館には、これまで数多くの収集家が作品を寄贈し、運営を支えてきました。

ボストンのコレクションが80点ほど上野へやって来ました。タイトルに「東西」とあるように、作品は洋の東西を問いません。古代エジプトにはじまり、日本、中国美術、そしてフランスとアメリカの絵画、さらには写真、版画、現代美術までを網羅していました。

冒頭の古代エジプトで目立つのは「ツタンカーメン王頭部」でした。アーモンド型の目を開き、頭巾を被った王の姿を象っています。僅かに息を吐き出すかのような唇が、どことなく官能的にも見えました。なお一連のエジプト美術品は、1905年から1945年にかけて行われた、美術館とハーバード大学による共同調査隊の成果によって得られました。世界でも有数のコレクションとして知られています。

徽宗「五色鸚鵡図巻」 北宋、12世紀初期 ボストン美術館

あえてハイライトを挙げれば、中国美術にあると言えるかもしれません。徽宗の「五色鸚鵡図巻」が魅惑的でした。時は北宋、12世紀前半の作品です。花は杏子で、その枝の上で小さなオウムが羽を休めています。白く、ややピンクに染まる杏子の花の色彩も美しく、鳥の羽の描写も細やかです。芸術を好み、絵画にも才能を発揮したという徽宗の高い画力が伺えました。

陳容「九龍図巻」が圧巻の一枚です。一枚といえども、全長は9メートル超と長大です。雲や波間に潜み、あるいは舞っては飛び上がる9頭の龍を表現しています。

陳容「九龍図巻」(部分) 南宋、1244年 ボストン美術館

この龍の容態が7変化ならぬ9変化と多様です。渓谷から姿を現したかと思うと、波間で玉をつかんで口を開くものもいれば、雲の合間でさも喧嘩するように対峙する龍もいました。しかもいずれの龍の表情も豊かで、どこか擬人化したかのように描いてます。作者は南宋末期に活動した画家で、龍を得意としていました。清の乾隆帝が旧蔵した名品でもあるそうです。

曾我蕭白「風仙図屏風」 江戸時代、1764年(宝暦14年/明和元年)頃 ボストン美術館

日本美術も優品揃いでした。うち曾我蕭白の「風仙図屏風」が迫力満点です。凄まじい勢いで渦を巻く黒雲と、猛烈に吹き荒れる風の中、剣を持つ男が一人で立っています。また既に風雨に足元をすくわれ、ひっくり返っている男の姿もありました。波も立体的で、画面から飛び出すかのようです。後方には可愛らしい白と黒の兎が嵐を避けていました。まさにエキセントリックな作品ですが、小さな動物に対しての温かい眼差しも感じられるのではないでしょうか。

英一蝶の「涅槃図」が、フェノロサが明治19年に購入して以来、約170年ぶりに日本へと里帰りしました。

英一蝶「涅槃図」 江戸時代、1713年(正徳3年) ボストン美術館

高さは2メートル90センチ弱と、見上げるも巨大です。涅槃に入る釈迦と悲しむ菩薩、ないし羅漢に無数の動物たちを表現しています。形も姿も一つとして同じものはなく、表情も動きも極めて多様で、象に至ってはひっくり返っていました。色彩が極めて鮮やかですが、今回の公開に際して、修復作業も行われたそうです。当初の状態が悪く、作品も大きいことから、ボストン美術館でも25年もの間、公開されませんでした。

酒井抱一「花魁図」 江戸時代、18世紀 ボストン美術館

抱一の「花魁図」も見どころの一つかもしれません。浮世絵風の花魁の立ち姿を描いています。先の「涅槃図」と同様に、日本初公開の作品です。また鳥居派による絵看板も面白いのではないでしょうか。芝居小屋の軒の先にかけたとされるもので、状態も良く、現存最古の作品とも言われています。

ポール・セザンヌ「卓上の果物と水差し」 1890-94年頃 ボストン美術館

中盤からは西洋美術です。ミレー、コロー、モネ、ルノワール、セザンヌ、そしてチラシ表紙も飾ったゴッホなどの作品が並んでいました。

シスレーの2点が優品です。うち1点は「サン=マメスのラ・クロワ=ブランシュ」で、画家が気に入り、多くの作品に残したサン=マメスの風景を描いています。広い空に青い水の流れる景色は殊更に美しく、水面のざわめくような筆触も質感に秀でていました。もう1点が「卓上のブドウとクルミ」です。青く、白く光るテーブルクロスの上に置かれた果物を捉えています。銀色のナイフに当たる光も輝かしいのではないでしょうか。やや珍しいシスレーの静物画から、改めて画家の魅力に接したような気がしました。

ゴッホのルーラン夫妻は隣り合わせに展示されていました。アルルの地でゴッホのモデルを務めた夫妻は、いわゆる耳切り事件のあとも画家を支え、ゴッホも存在の大きさを手紙に書き残しています。夫のジョゼフは郵便配達人として紹介されるものの、実際はアルル駅の郵便の管理を仕事にしていたそうです。妻のオーギュスティーヌはゆりかごに座ってポーズをとっています。夫妻の存在感のある手に目を引かれました。ゴツゴツとした感触は年季が入り、これまでの人生を物語るかのようです。ジョゼフの強い青に、オーギュスティーヌの深い緑と、色彩も対比も鮮やかでした。日本で2点揃うのは初めてのことでもあります。

フィッツ・ヘンリー・レーン「ニューヨーク港」 1855年頃 ボストン美術館

オキーフなどのアメリカ絵画も約10点ほどやって来ています。うちフィッツ・ヘンリー・レーンの「ニューヨーク港」に魅せられました。澄み渡る空気感が絶妙です。水面も穏やかで、船の帆には淡く温かい光が満ちています。奥には蒸気船の姿も見えました。マストの細い線など、かなり精緻に風景を捉えていました。

エドワード・ホッパー「機関車」 1923年 ボストン美術館

ホッパーの意外なエッチングの作品にも目を奪われました。全部で4点あるうち、1つが「機関車」です。黒々とした機関車がトンネルの前で止まっています。力強い車輪をはじめ、金属の強い量感など、情景描写も巧みです。油彩で知られるホッパーは、主にキャリア初期に版画を制作していました。

ラストは現代美術です。ウォーホル、ホックニー、そして日本の村上隆の近作までが登場します。ボストン美術館では2011年、現代美術を展示するための7つの展示室が設けられました。現在では約1500点の現代美術コレクションを有しているそうです。

会場の随所にパネルでコレクターについて紹介しているのもポイントです。コレクションの形成プロセスの一端も知ることが出来ました。

ボストン美術館のコレクションは日本でも見る機会が多く、近年でも「国芳・国貞展」(文化村)、「ダブルインパクト」(芸大)、「ミレー展」(一号館)、「ジャポニスム展」(世田谷)のほか、「日本美術の至宝」(東博)などでまとめて紹介されてきました。

但しジャンルを分け隔てなく、総合的な内容の展覧会は、意外にも約40年ぶりだそうです。その意味では貴重な機会と言えるかもしれません。

[ボストン美術館の至宝展 巡回スケジュール]

神戸市立博物館:10月28日(土)〜2018年2月4日(日)

名古屋ボストン美術館:2018年2月18日(日)〜7月1日(日)

先日、入場者が10万名を超えました。

【混雑状況について】

— ボストン美術館の至宝展 (@BOSTON_TEN) 2017年8月18日

混雑状況は公式サイトTOPページ(https://t.co/CGBJmg0mar)または混雑状況専用Twitter(@Boston2017Info)にてご確認ください。皆様のご来館心よりお待ちしております!#ボストン展2017混雑情報 #ボストン美術館展

今のところ、土日を含めて待機列などはなく、中国絵画などの一部のスペースを除くと、館内はさほど混雑していません。金曜の夜間開館などは特にスムーズに観覧出来そうです。(8月中の金曜日は21時まで延長開館。)

10月9日まで開催されています。なお東京展終了後、神戸、名古屋の各会場へと巡回します。

「ボストン美術館の至宝展ー東西の名品、珠玉のコレクション」(@BOSTON_TEN) 東京都美術館(@tobikan_jp)

会期:7月20日(木)~10月9日(月・祝)

時間:9:30~17:30

*毎週金曜日は20時まで開館。

*7月21日(金)、28日(金)、8月4日(金)、11日(金・祝)、18日(金)、25日(金)は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日、及び9月19日(火)。

*8月14日(月)、9月18日(月・祝)、10月9日(月・祝)は開館。

料金:一般1600(1400)円、大学生・専門学校生1300(1100)円、高校生800(600)円、65歳以上1000(800)円。高校生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

*毎月第3水曜日はシルバーデーのため65歳以上は無料。

*毎月第3土曜、翌日曜日は家族ふれあいの日のため、18歳未満の子を同伴する保護者(都内在住)は一般料金の半額。(要証明書)

住所:台東区上野公園8-36

交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )