都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「エミリー・ウングワレー展」 国立新美術館

国立新美術館(港区六本木7-22-2)

「エミリー・ウングワレー展」

5/28-7/28

彼女にとってキャンバスとは一体何だったのでしょうか。「アボリジニが生んだ天才画家」(ちらしより引用。)、エミリー・ウングワレーの回顧展へ行ってきました。

ともかく企画自体は非常に良く練られています。展示ではまずアボリジニに生きた彼女がキャンバスを手にした経緯を伝え、そしてアボリジニ文化の一面を各文物などで紹介しながら、エミリーの絵画群を時系列に並べていました。また何かと空間が大き過ぎる新美のホワイトキューブも、ここではそう出しゃばることはありません。過去、少なくともこの箱で開催された企画としては、最も作品との相性が良かったとも言えるのではないでしょうか。いくら彼女を『発見』したのが西洋であるとは言え、殊更、作品を西洋絵画に関連づけようとキャプションを除けば、企画としては実に見応えのある内容だったことは間違いありません。これなら高い評判にも頷けるというものです。

ただ、エミリーに感銘を受けた方には申し訳ないのですが、率直に申し上げると私は彼女から何らインスピレーションを受けることなく終ってしまいました。エミリーが当初取り組んだのは、まさにアボリジニの息遣いをそのままキャンバスへ置き換えていく作業だったのでしょう。ボディペインティングにも特徴的な点描や線描が画面を埋め尽くすように支配し、抽象でも何でもなく、おそらくは彼女が見たままの世界がダイレクトに表されていきます。私には錯綜する線のみにしか見えないそれが彼女にはコミュニティの証しとなり、また茶色や緑や青や黄色の点が乱雑にせめぎあうそれが、そのままかの地の大地や風や光へと繋がっていました。しかしそれをアクリルにキャンバスという一つの絵として見た時、例えば広がる空間や、前述のような光景を『効果的』に表しているかと問えば、甚だ疑問であると言わざるを得ません。むしろ絵という表現形態が、彼女の持っていた世界観を表しきれていないのではないかと歯がゆく思えてなりませんでした。

僅か8年間の『画業』の中、彼女は徐々に作風を変化させていきますが、前述の文脈に沿えば、例えば後の「ヤムイモ」や最晩年の「私の故郷」などは明らかに絵としての完成度が増しています。バラバラだった色や線は相互に関係し合うようになり、空間の深み、もしくは広がりなどが格段に『進化』していました。しかし今度は、そもそも持っていた、かのダイレクトなアボリジニの世界は薄らいでしまっています。ようは絵の技術を高めたエミリーが、逆に当初あった独特なセンスを言ってしまえば失ってしまったともとれるわけです。そしてそれは、そもそも絵にならないものを絵にしようとしていたという、半ばキャンバスが彼女にとって相応しい表現でなかったということの理由にもなるのではないでしょうか。感じ得ない作品を見ることよりも、エミリーの絵が年を追う毎に『作品』としてまとまってしまっていく様子が悲しく感じられるほどでした。あの私を戸惑わせた、アボリジニの未知で理解し得ない孤高の世界はどこへ行ってしまったのでしょう。

私がもっと想像力を働かせてエミリーに接するべきだったのかもしれません。今月28日まで開催されています。

「エミリー・ウングワレー展」

5/28-7/28

彼女にとってキャンバスとは一体何だったのでしょうか。「アボリジニが生んだ天才画家」(ちらしより引用。)、エミリー・ウングワレーの回顧展へ行ってきました。

ともかく企画自体は非常に良く練られています。展示ではまずアボリジニに生きた彼女がキャンバスを手にした経緯を伝え、そしてアボリジニ文化の一面を各文物などで紹介しながら、エミリーの絵画群を時系列に並べていました。また何かと空間が大き過ぎる新美のホワイトキューブも、ここではそう出しゃばることはありません。過去、少なくともこの箱で開催された企画としては、最も作品との相性が良かったとも言えるのではないでしょうか。いくら彼女を『発見』したのが西洋であるとは言え、殊更、作品を西洋絵画に関連づけようとキャプションを除けば、企画としては実に見応えのある内容だったことは間違いありません。これなら高い評判にも頷けるというものです。

ただ、エミリーに感銘を受けた方には申し訳ないのですが、率直に申し上げると私は彼女から何らインスピレーションを受けることなく終ってしまいました。エミリーが当初取り組んだのは、まさにアボリジニの息遣いをそのままキャンバスへ置き換えていく作業だったのでしょう。ボディペインティングにも特徴的な点描や線描が画面を埋め尽くすように支配し、抽象でも何でもなく、おそらくは彼女が見たままの世界がダイレクトに表されていきます。私には錯綜する線のみにしか見えないそれが彼女にはコミュニティの証しとなり、また茶色や緑や青や黄色の点が乱雑にせめぎあうそれが、そのままかの地の大地や風や光へと繋がっていました。しかしそれをアクリルにキャンバスという一つの絵として見た時、例えば広がる空間や、前述のような光景を『効果的』に表しているかと問えば、甚だ疑問であると言わざるを得ません。むしろ絵という表現形態が、彼女の持っていた世界観を表しきれていないのではないかと歯がゆく思えてなりませんでした。

僅か8年間の『画業』の中、彼女は徐々に作風を変化させていきますが、前述の文脈に沿えば、例えば後の「ヤムイモ」や最晩年の「私の故郷」などは明らかに絵としての完成度が増しています。バラバラだった色や線は相互に関係し合うようになり、空間の深み、もしくは広がりなどが格段に『進化』していました。しかし今度は、そもそも持っていた、かのダイレクトなアボリジニの世界は薄らいでしまっています。ようは絵の技術を高めたエミリーが、逆に当初あった独特なセンスを言ってしまえば失ってしまったともとれるわけです。そしてそれは、そもそも絵にならないものを絵にしようとしていたという、半ばキャンバスが彼女にとって相応しい表現でなかったということの理由にもなるのではないでしょうか。感じ得ない作品を見ることよりも、エミリーの絵が年を追う毎に『作品』としてまとまってしまっていく様子が悲しく感じられるほどでした。あの私を戸惑わせた、アボリジニの未知で理解し得ない孤高の世界はどこへ行ってしまったのでしょう。

私がもっと想像力を働かせてエミリーに接するべきだったのかもしれません。今月28日まで開催されています。

コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )

「花鳥画に託す 生命のぬくもり」 松伯美術館

松伯美術館(奈良市登美ケ丘2-1-4 )

「収蔵作品展1 花鳥画に託す 生命(いのち)のぬくもり」

6/11-7/27

松園ファンにとっては聖地のような場所なのかもしれません。上村家三代、松園(1875-1949)、松篁(1902-2001)、淳之(1933-)の花鳥画(本画25点、素描10点。)を辿ります。松伯美術館での「花鳥画に託す」を見てきました。

展示作品の多くを占めるのは松篁でしたが、関東では主に山種などでしかお目にかかない彼の作品の、とりわけ大作を見る喜びは他に替え難いものがあります。一推しは何と言っても「燦雨」(1972)です。燃え盛るような朱色の花が群れ、そこに鮮やかな青色をした三羽の孔雀が、あたかも吼えるように口を開けて上を見据えています。力強さとともに気品を漂わせる孔雀はまるで貴婦人の様相で、その長く伸びた尾はそれこそ着物のように艶やかでした。また右上より降りしきる雨の臨場感も巧みです。雨の音に土の色、そして花の香りが伝わってきます。エキゾチックの中にも品の良さを見せる、まさに松篁ならではの作品と言えそうです。

松篁では奈良にも縁の深い「金魚」(1929)も必見でしょう。極めて写実的に表された色とりどりの金魚が、ゆらゆらと尾を靡かせながら水の中を進む様子が描かれています。またその金魚の下方にはメダカが泳ぎ、さらには透き通る水草、または細やかな泡までが細やかに表されていました。絹地がそのまま水を貯えたかのような趣きをたたえています。涼を感じる一枚です。

松園の作品は殆ど出ていませんでしたが、それでも「新蛍」(1932)の美しさは格別です。そもそも松園の表現力は、松篁を含めた他の近代日本画家より一歩抜け出ている感がありますが、ここでも蛍狩りをする女性二人の雅やかな所作が、透き通った薄緑色などの落ち着いた色遣いとともに実に見事に描かれています。蛍は何匹とれたのでしょうか。ふと籠を見やる、そのしおらしい姿と言ったら何ともたまりません。また松園では作品の下絵も二点ほど展示されていました。細い一本の線が重ね合わされ、最後には緊張感の確固とした線へと変化する様子を手に取るように見ることが出来ます。彼女の類い稀なデッサン力に改めて感服させられました。

こちらのエントリでも触れましたが、松伯美術館は奈良近郊、学園前の邸宅街、池に面して建つ静かな美術館です。出窓やテラスの配された館内は比較的明るく、のんびりとした気持ちで日本画を楽しむことが出来ます。松園は私の敬愛する日本画家の一人なので、近場であれば毎度の展示を拝見したいところです。

今月27日まで開催されています。

「収蔵作品展1 花鳥画に託す 生命(いのち)のぬくもり」

6/11-7/27

松園ファンにとっては聖地のような場所なのかもしれません。上村家三代、松園(1875-1949)、松篁(1902-2001)、淳之(1933-)の花鳥画(本画25点、素描10点。)を辿ります。松伯美術館での「花鳥画に託す」を見てきました。

展示作品の多くを占めるのは松篁でしたが、関東では主に山種などでしかお目にかかない彼の作品の、とりわけ大作を見る喜びは他に替え難いものがあります。一推しは何と言っても「燦雨」(1972)です。燃え盛るような朱色の花が群れ、そこに鮮やかな青色をした三羽の孔雀が、あたかも吼えるように口を開けて上を見据えています。力強さとともに気品を漂わせる孔雀はまるで貴婦人の様相で、その長く伸びた尾はそれこそ着物のように艶やかでした。また右上より降りしきる雨の臨場感も巧みです。雨の音に土の色、そして花の香りが伝わってきます。エキゾチックの中にも品の良さを見せる、まさに松篁ならではの作品と言えそうです。

松篁では奈良にも縁の深い「金魚」(1929)も必見でしょう。極めて写実的に表された色とりどりの金魚が、ゆらゆらと尾を靡かせながら水の中を進む様子が描かれています。またその金魚の下方にはメダカが泳ぎ、さらには透き通る水草、または細やかな泡までが細やかに表されていました。絹地がそのまま水を貯えたかのような趣きをたたえています。涼を感じる一枚です。

松園の作品は殆ど出ていませんでしたが、それでも「新蛍」(1932)の美しさは格別です。そもそも松園の表現力は、松篁を含めた他の近代日本画家より一歩抜け出ている感がありますが、ここでも蛍狩りをする女性二人の雅やかな所作が、透き通った薄緑色などの落ち着いた色遣いとともに実に見事に描かれています。蛍は何匹とれたのでしょうか。ふと籠を見やる、そのしおらしい姿と言ったら何ともたまりません。また松園では作品の下絵も二点ほど展示されていました。細い一本の線が重ね合わされ、最後には緊張感の確固とした線へと変化する様子を手に取るように見ることが出来ます。彼女の類い稀なデッサン力に改めて感服させられました。

こちらのエントリでも触れましたが、松伯美術館は奈良近郊、学園前の邸宅街、池に面して建つ静かな美術館です。出窓やテラスの配された館内は比較的明るく、のんびりとした気持ちで日本画を楽しむことが出来ます。松園は私の敬愛する日本画家の一人なので、近場であれば毎度の展示を拝見したいところです。

今月27日まで開催されています。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

「フランスが夢見た日本 - 陶器に写した北斎、広重」 東京国立博物館

東京国立博物館・表慶館(台東区上野公園13-9)

「オルセー美術館コレクション特別展 フランスが夢見た日本 - 陶器に写した北斎、広重」

7/1-8/3

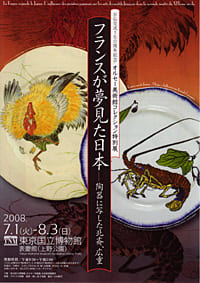

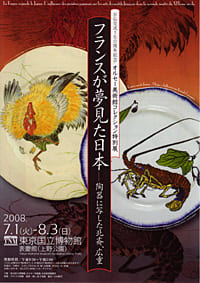

表慶館では久々の特別展です。19世紀、フランスのジャポニスムを、主に陶芸の視点から概観します。「フランスが夢見た日本 - 陶器に写した北斎、広重」へ行ってきました。

フランスの陶におけるジャポニスムの影響と言えば、先日の回顧展(サントリー美術館)の記憶も新しいガレの名がまず浮かびますが、今回紹介されているのは、当時のフランスにて陶器の制作、販売を生業としていたウジェーヌ・ルソーと、彼の元で画を付けた二人の画家、フェリックス・ブラックモンとセルヴィス・ランベールの計3名です。元々、ジャポニスムに目を付け、一連の陶器を作ろうと仕掛けたのはルソーですが、表題の北斎や広重など、浮世絵のモチーフを借りて画を付けた両者の様相は実際のところ相当に異なっています。ようは、原画の浮世絵を元に、両画家がどのようにしてそのモチーフを消化したのかを比較検討する展覧会です。浮世絵が、時に思わぬエキゾチックな世界へと変化する様を楽しむことが出来ました。

ルソーの依頼の元、先に画を付けたブラックモンの作品は、言ってしまえば浮世絵モチーフの完全なる剽窃です。鮮やかな白を基調とした皿に、北斎、広重らの浮世絵の画の一部分が、そのままそっくり写して表されています。一見する限り、ブラックモンの画(版画)はあまり巧くありませんが、例えば「平皿 鯔に朝顔図」では、それぞれ北斎漫画などの原画にある朝顔や鯔、それに蜂というバラバラのモチーフが、白の余白を背景に、何とも取り澄ましたように奇妙に合わさって描かれていました。ただ、このブラックモン画による陶器を実際にテーブルにセットで並べた『再現展示』を見ると、不思議と個々の器で見た違和感が消えていきます。意外と実用的なのかもしれません。

ブラックモン画による器の人気に味をしめたルソーは、今度はランベールに画を付けることを依頼します。ただし今度は、ブラックモンがエッチングの下絵を用いていたのに対し、画家自身が直接手で描き、また彩色するという方法です。こちらは一目見るだけでも明らかなように、ブラックモンに比べてはるかに技巧に優れ、またアーティスティックでありますが、裏を返せば実用性よりも観賞の方が優先された器とも表せるのかもしれません。(もちろん目を楽しませてくれるのはこちらです。)北斎の画本よりカニのモチーフを取り出し、そこへ新たに波の様子を加えた「平皿 波に蟹図」や、広重の名所図絵よりその一部分をトリミングして、器全体に広がる景色を写し込んだ「平皿 沼図足柄山不二雪晴図」などは、色の美しさ、または精緻な描写など、ブラックモンにはない魅力が多分に感じられました。そしてここではかの奇想絵師、河鍋暁斎も登場しています。暁斎ではもはやお馴染みの蛙が三匹、そのまま器に表されていました。さすがにこの皿の上にのる食材のイメージは浮かびません。

オルセー所蔵の両者の器はもとより、普段、あまり目にしない北斎漫画なども多数展示されています。率直なところ、企画自体はかなり地味ですが、浮世絵ファンにとっても見逃せない内容ではないでしょうか。

対決展開催中ですが、館内には余裕がありました。こちらは混雑することはなさそうです。

8月3日まで開催されています。

「オルセー美術館コレクション特別展 フランスが夢見た日本 - 陶器に写した北斎、広重」

7/1-8/3

表慶館では久々の特別展です。19世紀、フランスのジャポニスムを、主に陶芸の視点から概観します。「フランスが夢見た日本 - 陶器に写した北斎、広重」へ行ってきました。

フランスの陶におけるジャポニスムの影響と言えば、先日の回顧展(サントリー美術館)の記憶も新しいガレの名がまず浮かびますが、今回紹介されているのは、当時のフランスにて陶器の制作、販売を生業としていたウジェーヌ・ルソーと、彼の元で画を付けた二人の画家、フェリックス・ブラックモンとセルヴィス・ランベールの計3名です。元々、ジャポニスムに目を付け、一連の陶器を作ろうと仕掛けたのはルソーですが、表題の北斎や広重など、浮世絵のモチーフを借りて画を付けた両者の様相は実際のところ相当に異なっています。ようは、原画の浮世絵を元に、両画家がどのようにしてそのモチーフを消化したのかを比較検討する展覧会です。浮世絵が、時に思わぬエキゾチックな世界へと変化する様を楽しむことが出来ました。

ルソーの依頼の元、先に画を付けたブラックモンの作品は、言ってしまえば浮世絵モチーフの完全なる剽窃です。鮮やかな白を基調とした皿に、北斎、広重らの浮世絵の画の一部分が、そのままそっくり写して表されています。一見する限り、ブラックモンの画(版画)はあまり巧くありませんが、例えば「平皿 鯔に朝顔図」では、それぞれ北斎漫画などの原画にある朝顔や鯔、それに蜂というバラバラのモチーフが、白の余白を背景に、何とも取り澄ましたように奇妙に合わさって描かれていました。ただ、このブラックモン画による陶器を実際にテーブルにセットで並べた『再現展示』を見ると、不思議と個々の器で見た違和感が消えていきます。意外と実用的なのかもしれません。

ブラックモン画による器の人気に味をしめたルソーは、今度はランベールに画を付けることを依頼します。ただし今度は、ブラックモンがエッチングの下絵を用いていたのに対し、画家自身が直接手で描き、また彩色するという方法です。こちらは一目見るだけでも明らかなように、ブラックモンに比べてはるかに技巧に優れ、またアーティスティックでありますが、裏を返せば実用性よりも観賞の方が優先された器とも表せるのかもしれません。(もちろん目を楽しませてくれるのはこちらです。)北斎の画本よりカニのモチーフを取り出し、そこへ新たに波の様子を加えた「平皿 波に蟹図」や、広重の名所図絵よりその一部分をトリミングして、器全体に広がる景色を写し込んだ「平皿 沼図足柄山不二雪晴図」などは、色の美しさ、または精緻な描写など、ブラックモンにはない魅力が多分に感じられました。そしてここではかの奇想絵師、河鍋暁斎も登場しています。暁斎ではもはやお馴染みの蛙が三匹、そのまま器に表されていました。さすがにこの皿の上にのる食材のイメージは浮かびません。

オルセー所蔵の両者の器はもとより、普段、あまり目にしない北斎漫画なども多数展示されています。率直なところ、企画自体はかなり地味ですが、浮世絵ファンにとっても見逃せない内容ではないでしょうか。

対決展開催中ですが、館内には余裕がありました。こちらは混雑することはなさそうです。

8月3日まで開催されています。

コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )

「藤芳あい - flower under flower」 ラディウム

ラディウム-レントゲンヴェルケ(中央区日本橋馬喰町2-5-17)

「藤芳あい - flower under flower」

7/4-26

「Swimming Pool」からまた一歩進化しました。「水」の次のモチーフを「植物の根」に定め、関連する樹脂のオブジェ、またはペインティングなどを展示しています。藤芳あいの個展です。

2フロア化した展示スペースがまた巧みに利用されていました。1階、入口ドアを開けてすぐ目に飛び込んで来るのは、Swimming Pool同様、樹脂による植物の根のオブジェです。ちょうど天井の部分より、まるでタコの足のようにだらんとぶら下がっていました。また半透明の素材感を生かし、光を吸収、もしくは反射させ、あたかもシャンデリアのような朱色の輝きを放っています。これはきらびやかです。

上へあがってみましょう。2階には、水と根のイメージが交錯するペインティングが紹介されています。中でも「flower pot」が秀逸です。ソーダ水を思わせる水中に根を浸したようなそのモチーフは、この時期にぴったりな清涼感が感じられます。また画廊HPによれば、根は「通常は見る事が出来ない」とありますが、別にそれは常に土の中に埋まっているだけのものではありません。ヒヤシンスの根を連想すればぴったり当てはまります。かの根のオブジェのぶら下がる天井は、ひょっとすると水面だったのかもしれません。

今月26日まで開催されています。

「藤芳あい - flower under flower」

7/4-26

「Swimming Pool」からまた一歩進化しました。「水」の次のモチーフを「植物の根」に定め、関連する樹脂のオブジェ、またはペインティングなどを展示しています。藤芳あいの個展です。

2フロア化した展示スペースがまた巧みに利用されていました。1階、入口ドアを開けてすぐ目に飛び込んで来るのは、Swimming Pool同様、樹脂による植物の根のオブジェです。ちょうど天井の部分より、まるでタコの足のようにだらんとぶら下がっていました。また半透明の素材感を生かし、光を吸収、もしくは反射させ、あたかもシャンデリアのような朱色の輝きを放っています。これはきらびやかです。

上へあがってみましょう。2階には、水と根のイメージが交錯するペインティングが紹介されています。中でも「flower pot」が秀逸です。ソーダ水を思わせる水中に根を浸したようなそのモチーフは、この時期にぴったりな清涼感が感じられます。また画廊HPによれば、根は「通常は見る事が出来ない」とありますが、別にそれは常に土の中に埋まっているだけのものではありません。ヒヤシンスの根を連想すればぴったり当てはまります。かの根のオブジェのぶら下がる天井は、ひょっとすると水面だったのかもしれません。

今月26日まで開催されています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「帆苅祥太郎 - Behind the Sun」 CASHI

CASHI(中央区日本橋馬喰町2-5-18)

「帆苅祥太郎 - Behind the Sun」

7/4-26

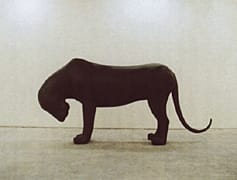

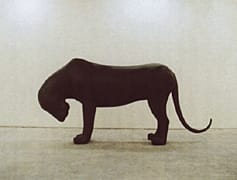

「101アートフェア」のたとえて言えば『番犬』、エントランスにいた真っ黒な立体作品「karma」を覚えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。先月オープンしたばかりのCASHIの個展第一弾を飾る、帆苅祥太郎の新作展へ行ってきました。

やはり何と言っても全長2メートルは超えるという、かの「karma」の存在感が異様でしょう。釣り針のように尖った尾と長い首に人面のような頭部のついた不気味な動物が、ぐっとあごをひいて、どこか瞑想に耽るかのように静かに佇んでいます。一見、バクのようにも見えますが、そのうちに秘めた力強さは、例えば獰猛なライオンかチーターを連想させる部分も感じられました。そして、この闇の如く光を閉じこめる美しい漆黒の体です。素材感はまるで木彫のように滑らかですが、実際は繊維強化プラスチックで出来ていました。これは分かりません。

画廊な真っ白な展示スペースにも良く映えています。今月26日までの開催です。

「帆苅祥太郎 - Behind the Sun」

7/4-26

「101アートフェア」のたとえて言えば『番犬』、エントランスにいた真っ黒な立体作品「karma」を覚えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。先月オープンしたばかりのCASHIの個展第一弾を飾る、帆苅祥太郎の新作展へ行ってきました。

やはり何と言っても全長2メートルは超えるという、かの「karma」の存在感が異様でしょう。釣り針のように尖った尾と長い首に人面のような頭部のついた不気味な動物が、ぐっとあごをひいて、どこか瞑想に耽るかのように静かに佇んでいます。一見、バクのようにも見えますが、そのうちに秘めた力強さは、例えば獰猛なライオンかチーターを連想させる部分も感じられました。そして、この闇の如く光を閉じこめる美しい漆黒の体です。素材感はまるで木彫のように滑らかですが、実際は繊維強化プラスチックで出来ていました。これは分かりません。

画廊な真っ白な展示スペースにも良く映えています。今月26日までの開催です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「大岩オスカール 夢みる世界」 東京都現代美術館

東京都現代美術館(江東区三好4-1-1)

「大岩オスカール 夢みる世界」

4/29-7/6

まさに夢の中を散歩している気分で楽しめました。会期最終日の駆け込みです。先日までMOTで開催されていた大岩オスカールの回顧展へ行ってきました。

まずは「宝探し地図」風のフロアマップからして期待が高まるというものです。展示自体は至極真っ当に、ようは作品を時系列に並べていくものでしたが、例えばMOTの広々とした空間でこそ成り立つ「クジラ」(1989)などは、足を踏み入れた瞬間に思わずクジラに飲み込まれてしまったような演出で満足出来ます。(その先の「トンネルの向こうの先」との相性も抜群です。)またオスカールの作品は単体よりも複数、言い換えればその「夢みる世界」のパズルを組み合わせるかのようにして全体像を夢想した方がより楽しめるのではないでしょうか。「シャドウキャットとライトラビットの出会い」(1999)は、パリで彼が出会った兎たちがここ木場まではるばる迷い混んできた作品です。ピカリと光る白と黒の一対の兎が、絵画よりも飛び出し、MOTの明るい展示室にて何やら眩しそうにしてじゃれ合っていました。平面、立体と、そのイメージを補完的に見られるのも、こうした回顧展の醍醐味の一つです。

大作にありがちな『緩み』がない点も、またオスカールの魅力として挙げられます。一見、ポップで華々しい色調やモチーフを用いながら、街の暗部を軽やかに抉り出す彼の作風は、例えば「ガーデニング(マンハッタン)」でもよく見ることが出来ました。これは現代文明の象徴、マンハッタンの高層ビル群の上空に浮かぶ色とりどりの花畑がファンタスティックに表された作品ですが、底部に横たわるエンパイア・ステートの長い影や、花があたかも空襲を受けて炸裂する爆弾の痕跡のイメージと重なる様子などが、大都会に潜む影と、その暗い未来を予兆するかのようで不気味に感じられます。そう言ってしまえば、本来なら賑わっているはずのこのビル群も、何やら澱んだ湖底に沈む古びた遺跡のようです。これらの花々は、例えば墓場に場違いなほど咲き乱れる花のイメージにも近いのかもしれません。

おそらくは日本の光景を表したと思われる「ノアの箱舟」も象徴的です。東京で言えば日本橋川を連想させるような暗渠をドックに見立て、まさにタイトルの通りの箱舟が慌ただしく建設されている光景が描かれていますが、それはビルの谷間にも挟まれて都市と一体化しているため、ひょっとするともはや動くことすら許されない、言い換えれば単なるモニュメントとしてだけ存在しているのではないかとも感じられました。ここには箱舟を方便として作りながら、それを用いざる日が来るかもしれない現実に目を背けている、見境無く現代社会を突っ走った我々への警鐘の意味が込められているのかもしれません。

最終日でも比較的余裕がありました。展覧会は既に6日に終了しています。

「大岩オスカール 夢みる世界」

4/29-7/6

まさに夢の中を散歩している気分で楽しめました。会期最終日の駆け込みです。先日までMOTで開催されていた大岩オスカールの回顧展へ行ってきました。

まずは「宝探し地図」風のフロアマップからして期待が高まるというものです。展示自体は至極真っ当に、ようは作品を時系列に並べていくものでしたが、例えばMOTの広々とした空間でこそ成り立つ「クジラ」(1989)などは、足を踏み入れた瞬間に思わずクジラに飲み込まれてしまったような演出で満足出来ます。(その先の「トンネルの向こうの先」との相性も抜群です。)またオスカールの作品は単体よりも複数、言い換えればその「夢みる世界」のパズルを組み合わせるかのようにして全体像を夢想した方がより楽しめるのではないでしょうか。「シャドウキャットとライトラビットの出会い」(1999)は、パリで彼が出会った兎たちがここ木場まではるばる迷い混んできた作品です。ピカリと光る白と黒の一対の兎が、絵画よりも飛び出し、MOTの明るい展示室にて何やら眩しそうにしてじゃれ合っていました。平面、立体と、そのイメージを補完的に見られるのも、こうした回顧展の醍醐味の一つです。

大作にありがちな『緩み』がない点も、またオスカールの魅力として挙げられます。一見、ポップで華々しい色調やモチーフを用いながら、街の暗部を軽やかに抉り出す彼の作風は、例えば「ガーデニング(マンハッタン)」でもよく見ることが出来ました。これは現代文明の象徴、マンハッタンの高層ビル群の上空に浮かぶ色とりどりの花畑がファンタスティックに表された作品ですが、底部に横たわるエンパイア・ステートの長い影や、花があたかも空襲を受けて炸裂する爆弾の痕跡のイメージと重なる様子などが、大都会に潜む影と、その暗い未来を予兆するかのようで不気味に感じられます。そう言ってしまえば、本来なら賑わっているはずのこのビル群も、何やら澱んだ湖底に沈む古びた遺跡のようです。これらの花々は、例えば墓場に場違いなほど咲き乱れる花のイメージにも近いのかもしれません。

おそらくは日本の光景を表したと思われる「ノアの箱舟」も象徴的です。東京で言えば日本橋川を連想させるような暗渠をドックに見立て、まさにタイトルの通りの箱舟が慌ただしく建設されている光景が描かれていますが、それはビルの谷間にも挟まれて都市と一体化しているため、ひょっとするともはや動くことすら許されない、言い換えれば単なるモニュメントとしてだけ存在しているのではないかとも感じられました。ここには箱舟を方便として作りながら、それを用いざる日が来るかもしれない現実に目を背けている、見境無く現代社会を突っ走った我々への警鐘の意味が込められているのかもしれません。

最終日でも比較的余裕がありました。展覧会は既に6日に終了しています。

コメント ( 9 ) | Trackback ( 0 )

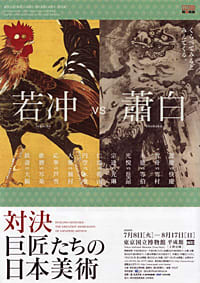

「対決展@東京国立博物館」がはじまる

まさに空前絶後の内容と言っても良いでしょう。いよいよ明日から東京国立博物館にて「対決 巨匠たちの日本美術」がはじまりますが、本日、それに先立っての内覧会に参加させていただきました。ここで展示の様子を少しお伝えしたいと思います。

日本美術を代表する巨匠たちが「対決」-東京国立博物館で

「対決展」公式サイト

この展覧会を余裕をもって観覧するには、おおよそ3時間ほどはかかるのではないでしょうか。平成館の4面の展示室を全て用い、計24名の作家による約100点ほどの作品が、まさにこれでもかと言わんばかりの密度にて紹介されています。率直なところ、「対決」という文脈で見せる必要性があるのかと思わないこともないわけではありませんが、そのような疑念は若冲の「石灯籠図屏風」や廬雪の「虎図襖」、それに蕪村の「夜色楼台図」を見るだけでも見事に吹き飛んでしまいます。ようは、展示されている個々の作品の多くがあまりにも素晴らしいというわけです。当地でも年に一度しか公開されないという「仙人掌群鶏図襖」をはじめ、この機会を逃すと、次にいつ東京で見られるかと思う作品も少なくありません。そういう意味では、近年稀に見る日本絵画の最強の名品展とも表すことが出来そうです。

以下、対決の各セクションから、私の気になったポイントを簡単に記しておきたいと思います。

「運慶 vs 快慶」 - 人に象る仏の性

それぞれ「地蔵菩薩」同士の一点展示。とりわけ快慶の菩薩立像の衣服の精緻な紋様は必見。

「雪舟 vs 雪村」 - 画趣に秘める禅境

いきなり訪れる展覧会の大きな山場。「慧可断臂図」(雪舟)の緊張感と「蝦蟇鉄拐図」(雪村)の躍動感が激しくぶつかり合う。

「永徳 vs 等伯」 - 墨と彩の気韻生動

静の「松林図屏風」に動の「檜図屏風」。ともに画家が意図していない形で伝わっている可能性のある作品を並べて見ることの面白さ。(松林図は下絵の、また檜図は切り取られている部分のある可能性。)新発見の永徳「松に叭叭鳥・柳に白鷺図屏風」と代表作「花鳥図」の主に木や葉、また波の描写における類似点。「秋萩芒図屏風」(等伯)で感じる、風のゆるやかな流れ。

「長次郎 vs 光悦」 - 楽碗に競う わび数寄の美

瞑想の長次郎と雅の光悦。「赤楽 銘道明寺」における、長次郎らしからぬ華やかさ。

「宗達 vs 光琳」 - 画想無碍・画才無尽

何と言っても「蔦の細道図屏風」(宗達)が圧巻。大地と空が反転するかのように交錯していく。その他、雲霞の如く松が宙へのびる「松図襖」(宗達)など。光琳の出品作は宗達に比べるとやや分が悪い。

「仁清 vs 乾山」 - 彩雅陶から書画陶へ

艶やかさで好勝負の仁清と乾山。「色絵吉野山図茶壺」(仁清)などの目に愉しい代表作などが勢揃い。

「円空 vs 木喰」 - 仏縁世に満ちみつ

円空7点、木喰5点。一際大きい「十一面観音菩薩立像」(円空)が目立つ。ちなみにこの仏の頭部に見る斑模様は、おそらくは上部よりの雨漏りによって出来たのではないかとのこと。

「大雅 vs 蕪村」 - 詩は画の心・画は句の姿

あえて私が挙げたい展示のハイライトはここ。色遣いの妙味でモネを超えた「瀟湘勝概図屏風」(大雅)と、静寂の雪景に侘び寂びを見る「夜色楼台図」(蕪村)の凛とした美しさ。

「若冲 vs 蕭白」 - 画人・画狂・画仙・画魔

展覧会最大の濃密な空間。「石灯籠図屏風」(若冲)の視覚効果は抜群。近くで石の湿った質感を確かめ、遠くから靄に浮かびあがる灯籠の景色を楽しみたい。「群仙図屏風」(蕭白)は凄惨の一言。がまの表面のエンボス状のマチエールなど、細部の細部に至るまでが、から恐ろしいまでの情報にて埋め尽くされている。このセクションだけでゆうに30分以上かかる可能性大。

「応挙 vs 芦雪」 - 写生の静・奇想の動

この展覧会の最大の見所(辻惟雄氏談)でもある廬雪の「虎図襖」が登場。まさに飛び出す絵本の江戸絵画バージョン。それに対するのは応挙の「保津川図屏風」。涼し気な川の渓流に彼ならでは迫真の描写が光る。

「歌麿 vs 写楽」 - 憂き世を浮き世に化粧して

一点の歌麿を除き、全て東博の館蔵品にて構成。重文7点、他5点の、さながら東博浮世絵名品展。

「鉄斎 vs 大観」 - 温故創新の双巨峰

一点対決。こればかりは鉄斎の圧勝。大観の優れたとは言えない「雲中富士図屏風」を最後に持ってきた真意は如何に。

展示出品リスト

展示期間は途中一回の展示替えを挟み、主に前後期の二回に分かれていますが、例えば宗達、光琳の風神雷神など、会期の最後一週間のみ出品される作品などもいくつか存在しています。また私の一推しの作品でもある蕪村の「夜色楼台図」などは、明日より13日までと8月の11日より最終日までしか展示されません。上記のリストを確認した上でのご観覧が良さそうです。

*展覧会基本情報

「創刊記念『國華』120周年・朝日新聞130周年 特別展 対決-巨匠たちの日本美術」

会期:2008年7月8日(火)~8月17日(日)

会場:東京国立博物館 平成館(台東区上野公園13-9)

休館日:月曜日(但し7月21日(月・祝)は開館、翌22日(火)休館。8月11日(月)は開館。)

開館時間:9:30~17:00(但し金曜日は20時まで、土曜・日曜・祝日は18時まで開館。入館は閉館の30分前まで。)

観覧料金:一般1500円、大学生1200円、高校生900円、中学生以下無料

なお、ブログパーツなどでもお馴染みの山口晃による各絵師の肖像画ですが、その原画が平成館一階、入口すぐ右手の展示室にて全点紹介されています。またこちらの展示に関しては写真撮影が可能です。(フラッシュ不可。)お見逃しないようご注意下さい。(山口デザインの缶バッジも必見です。館内ショップにて。)

「江戸絵画入門―驚くべき奇才たちの時代/河野元昭/別冊太陽」

「江戸絵画入門―驚くべき奇才たちの時代/河野元昭/別冊太陽」

個々の作品についての感想は、再度出向いた際にもう一度書きたいと思います。出来れば展示品の全てを見られるように行くつもりです。

日本美術を代表する巨匠たちが「対決」-東京国立博物館で

「対決展」公式サイト

この展覧会を余裕をもって観覧するには、おおよそ3時間ほどはかかるのではないでしょうか。平成館の4面の展示室を全て用い、計24名の作家による約100点ほどの作品が、まさにこれでもかと言わんばかりの密度にて紹介されています。率直なところ、「対決」という文脈で見せる必要性があるのかと思わないこともないわけではありませんが、そのような疑念は若冲の「石灯籠図屏風」や廬雪の「虎図襖」、それに蕪村の「夜色楼台図」を見るだけでも見事に吹き飛んでしまいます。ようは、展示されている個々の作品の多くがあまりにも素晴らしいというわけです。当地でも年に一度しか公開されないという「仙人掌群鶏図襖」をはじめ、この機会を逃すと、次にいつ東京で見られるかと思う作品も少なくありません。そういう意味では、近年稀に見る日本絵画の最強の名品展とも表すことが出来そうです。

以下、対決の各セクションから、私の気になったポイントを簡単に記しておきたいと思います。

「運慶 vs 快慶」 - 人に象る仏の性

それぞれ「地蔵菩薩」同士の一点展示。とりわけ快慶の菩薩立像の衣服の精緻な紋様は必見。

「雪舟 vs 雪村」 - 画趣に秘める禅境

いきなり訪れる展覧会の大きな山場。「慧可断臂図」(雪舟)の緊張感と「蝦蟇鉄拐図」(雪村)の躍動感が激しくぶつかり合う。

「永徳 vs 等伯」 - 墨と彩の気韻生動

静の「松林図屏風」に動の「檜図屏風」。ともに画家が意図していない形で伝わっている可能性のある作品を並べて見ることの面白さ。(松林図は下絵の、また檜図は切り取られている部分のある可能性。)新発見の永徳「松に叭叭鳥・柳に白鷺図屏風」と代表作「花鳥図」の主に木や葉、また波の描写における類似点。「秋萩芒図屏風」(等伯)で感じる、風のゆるやかな流れ。

「長次郎 vs 光悦」 - 楽碗に競う わび数寄の美

瞑想の長次郎と雅の光悦。「赤楽 銘道明寺」における、長次郎らしからぬ華やかさ。

「宗達 vs 光琳」 - 画想無碍・画才無尽

何と言っても「蔦の細道図屏風」(宗達)が圧巻。大地と空が反転するかのように交錯していく。その他、雲霞の如く松が宙へのびる「松図襖」(宗達)など。光琳の出品作は宗達に比べるとやや分が悪い。

「仁清 vs 乾山」 - 彩雅陶から書画陶へ

艶やかさで好勝負の仁清と乾山。「色絵吉野山図茶壺」(仁清)などの目に愉しい代表作などが勢揃い。

「円空 vs 木喰」 - 仏縁世に満ちみつ

円空7点、木喰5点。一際大きい「十一面観音菩薩立像」(円空)が目立つ。ちなみにこの仏の頭部に見る斑模様は、おそらくは上部よりの雨漏りによって出来たのではないかとのこと。

「大雅 vs 蕪村」 - 詩は画の心・画は句の姿

あえて私が挙げたい展示のハイライトはここ。色遣いの妙味でモネを超えた「瀟湘勝概図屏風」(大雅)と、静寂の雪景に侘び寂びを見る「夜色楼台図」(蕪村)の凛とした美しさ。

「若冲 vs 蕭白」 - 画人・画狂・画仙・画魔

展覧会最大の濃密な空間。「石灯籠図屏風」(若冲)の視覚効果は抜群。近くで石の湿った質感を確かめ、遠くから靄に浮かびあがる灯籠の景色を楽しみたい。「群仙図屏風」(蕭白)は凄惨の一言。がまの表面のエンボス状のマチエールなど、細部の細部に至るまでが、から恐ろしいまでの情報にて埋め尽くされている。このセクションだけでゆうに30分以上かかる可能性大。

「応挙 vs 芦雪」 - 写生の静・奇想の動

この展覧会の最大の見所(辻惟雄氏談)でもある廬雪の「虎図襖」が登場。まさに飛び出す絵本の江戸絵画バージョン。それに対するのは応挙の「保津川図屏風」。涼し気な川の渓流に彼ならでは迫真の描写が光る。

「歌麿 vs 写楽」 - 憂き世を浮き世に化粧して

一点の歌麿を除き、全て東博の館蔵品にて構成。重文7点、他5点の、さながら東博浮世絵名品展。

「鉄斎 vs 大観」 - 温故創新の双巨峰

一点対決。こればかりは鉄斎の圧勝。大観の優れたとは言えない「雲中富士図屏風」を最後に持ってきた真意は如何に。

展示出品リスト

展示期間は途中一回の展示替えを挟み、主に前後期の二回に分かれていますが、例えば宗達、光琳の風神雷神など、会期の最後一週間のみ出品される作品などもいくつか存在しています。また私の一推しの作品でもある蕪村の「夜色楼台図」などは、明日より13日までと8月の11日より最終日までしか展示されません。上記のリストを確認した上でのご観覧が良さそうです。

*展覧会基本情報

「創刊記念『國華』120周年・朝日新聞130周年 特別展 対決-巨匠たちの日本美術」

会期:2008年7月8日(火)~8月17日(日)

会場:東京国立博物館 平成館(台東区上野公園13-9)

休館日:月曜日(但し7月21日(月・祝)は開館、翌22日(火)休館。8月11日(月)は開館。)

開館時間:9:30~17:00(但し金曜日は20時まで、土曜・日曜・祝日は18時まで開館。入館は閉館の30分前まで。)

観覧料金:一般1500円、大学生1200円、高校生900円、中学生以下無料

なお、ブログパーツなどでもお馴染みの山口晃による各絵師の肖像画ですが、その原画が平成館一階、入口すぐ右手の展示室にて全点紹介されています。またこちらの展示に関しては写真撮影が可能です。(フラッシュ不可。)お見逃しないようご注意下さい。(山口デザインの缶バッジも必見です。館内ショップにて。)

「江戸絵画入門―驚くべき奇才たちの時代/河野元昭/別冊太陽」

「江戸絵画入門―驚くべき奇才たちの時代/河野元昭/別冊太陽」個々の作品についての感想は、再度出向いた際にもう一度書きたいと思います。出来れば展示品の全てを見られるように行くつもりです。

コメント ( 27 ) | Trackback ( 0 )

「Opening Exhibition 1」 TARO NASU GALLERY

TARO NASU GALLERY(千代田区東神田1-2-11)

「Opening Exhibition 1」

6/21-7/12

これで東神田界隈へ進出したギャラリーも出揃ったということでしょうか。六本木コンプレックスより当地へ移転オープンした、TARO NASU GALLERYのオープニングを飾る展覧会です。

新しいタロウナスの空間はズバリ、地下です。FOILの入居する雑居ビルの地下一階をかの青木淳がリノベーションし、清潔感のある白を基調とした、以前よりはゆうに二倍以上はあるかと思われる直方体のスペースが広がっています。その趣はさながら地下神殿の回廊です。展示は主に所属作家の平面作品などでしたが、どちらかと言えば、作品よりも青木プロデュースの新たなスペースをお披露目するための展覧会とも出来るかもしれません。階段を降りると逆向きに広がるミニマルな空間に、数点の作品が半ばその登場を祝うかのようにして紹介されていました。

タロウナスのHPによれば、まずは今月より来月初旬にかけ「Opening Exhibition」と題した展示を計2回ほど開催していくそうです。スケールアップしたこの空間で、例えばアントン・ヘニングや薄久保の個展のような見応えのある展示が企画されていくことに期待したいと思います。

FOIL、そして先日オープンしたCASHI、さらには同じく六本木より移転してきたレントゲンにこのタロウナスと、これまで無風だった東神田界隈のアートシーンが一気に戦国時代へと突入しました。もう目が離せません。

「Opening Exhibition 1」は今月12日まで開催されています。

「Opening Exhibition 1」

6/21-7/12

これで東神田界隈へ進出したギャラリーも出揃ったということでしょうか。六本木コンプレックスより当地へ移転オープンした、TARO NASU GALLERYのオープニングを飾る展覧会です。

新しいタロウナスの空間はズバリ、地下です。FOILの入居する雑居ビルの地下一階をかの青木淳がリノベーションし、清潔感のある白を基調とした、以前よりはゆうに二倍以上はあるかと思われる直方体のスペースが広がっています。その趣はさながら地下神殿の回廊です。展示は主に所属作家の平面作品などでしたが、どちらかと言えば、作品よりも青木プロデュースの新たなスペースをお披露目するための展覧会とも出来るかもしれません。階段を降りると逆向きに広がるミニマルな空間に、数点の作品が半ばその登場を祝うかのようにして紹介されていました。

タロウナスのHPによれば、まずは今月より来月初旬にかけ「Opening Exhibition」と題した展示を計2回ほど開催していくそうです。スケールアップしたこの空間で、例えばアントン・ヘニングや薄久保の個展のような見応えのある展示が企画されていくことに期待したいと思います。

FOIL、そして先日オープンしたCASHI、さらには同じく六本木より移転してきたレントゲンにこのタロウナスと、これまで無風だった東神田界隈のアートシーンが一気に戦国時代へと突入しました。もう目が離せません。

「Opening Exhibition 1」は今月12日まで開催されています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

7月の予定と6月の記録 2008

急に暑くなってきました。例の如く展示の感想が追いついていませんが、毎月恒例の「予定と振り返り」をあげてみます。

7月の予定

展覧会

「大岩オスカール/屋上庭園」 東京都現代美術館( - 7/6)

「大正の鬼才 河野通勢展」 渋谷区立松濤美術館( - 7/21)

「竹内栖鳳と京都画壇」 講談社野間記念館( - 7/21)

「日本画満開」 山種美術館( - 7/27)

「カルロ・ザウリ展」 東京国立近代美術館( - 8/3)

「フランスが夢みた日本 - 陶器に写した北斎、広重」 東京国立博物館( - 8/3)

「対決 - 巨匠たちの日本美術」 東京国立博物館(7/8 - 8/17)

「青春のロシア・アヴァンギャルド」 Bunkamura ザ・ミュージアム( - 8/17)

「ルオー大回顧展」 出光美術館( - 8/17)

「町田久美 - 日本画の線描」 高崎市タワー美術館( - 8/24)

「コロー 光と追憶の変奏曲」 国立西洋美術館( - 8/31)

コンサート

未定

6月の記録

展覧会

「日本画・洋画の名品」 中野美術館

「花鳥画に託す - 生命のぬくもり」 松伯美術館

「エミリー・ウングワレー展」 国立新美術館

「KAZARI - 日本美の情熱」 サントリー美術館

「国宝 法隆寺金堂展」 奈良国立博物館

「森山大道展」 東京都写真美術館

「蜀山人 大田南畝」 太田記念美術館

「芸術都市パリの100年展」 東京都美術館

「岡鹿之助展」 ブリヂストン美術館

「英国美術の現代史:ターナー賞の歩み展/サスキア・オルドウォーバース」 森美術館

「館蔵 近代の日本画展」 五島美術館

「冒険王・横尾忠則」 世田谷美術館

「シャネル モバイルアート」 国立代々木競技場オリンピックプラザ

ギャラリー

「木村崇人 - 森を遊ぶ - 」 すみだリバーサイドホール・ギャラリー

「山本太郎 - 風刺花伝」 新宿高島屋美術画廊

「柴田鑑三 - 光臨する森羅」 INAXギャラリー2

「TWS-EMERGING 97/98 - 安田悠/シムラユウスケ」 TWS本郷

「チェ・ウラム - anima machines」 SCAI

「100 degrees Fahrenheit vol.0」 CASHI

「Landschaft IV」 ラディウム

「伊庭靖子展」 BASE GALLERY

「戸谷成雄 - ミニマルバロック3 - 」 シュウゴアーツ

「青木良太 展」 TKG Editions

「川島秀明 - wavering - 」 小山登美夫ギャラリー

いよいよ来週より待望の「対決」展が始まります。既に出品リストもアップされていますが、主に前後期を挟んでの展示替えもあるので、目当ての作品を見るには前もって確認しておくのが良さそうです。ちなみに私が一番楽しみにしているのは蘆雪の「虎図襖」です。全会期にわたって2、3回ほどは行きたいと思います。

先月は、金堂展を含む奈良・斑鳩散策(訪問記 Vol.1/Vol2)がマイベストですが、その他、森山、岡、パリ100年等々の好企画も多く、全体的に印象に残る展示の多い一ヶ月でした。また衝撃的だったのは、ターナー展との併催であるサスキア・オルドウォーバースです。同時期に行われたオオタファインアーツの展示を見逃したのが悔やまれますが、まだ森美では会期中(今月13日まで。)なので、出来ればもう一度見てきたいです。

高崎市タワー美術館の町田久美展へいつ行くか迷います。既に日本橋の西村の展示ははじまっているので、まずはそちらからといきたいです。

コンサートは未定ですが、ひょっとすると久々にアルブレヒトの登場する読響定期を聴いて来るかもしれません。ヴァレーズと新世界の組み合わせがアルブレヒト流ということなのでしょうか。

つい先日よりこのgooブログでも携帯から画像が見られるようになりました。いつもチラシを転載するか、拙い写真をアップしているだけですが、携帯からでも拙ブログの雰囲気が伝わると嬉しいです。

それでは今月も宜しくお願いします。

7月の予定

展覧会

「大岩オスカール/屋上庭園」 東京都現代美術館( - 7/6)

「大正の鬼才 河野通勢展」 渋谷区立松濤美術館( - 7/21)

「竹内栖鳳と京都画壇」 講談社野間記念館( - 7/21)

「日本画満開」 山種美術館( - 7/27)

「カルロ・ザウリ展」 東京国立近代美術館( - 8/3)

「フランスが夢みた日本 - 陶器に写した北斎、広重」 東京国立博物館( - 8/3)

「対決 - 巨匠たちの日本美術」 東京国立博物館(7/8 - 8/17)

「青春のロシア・アヴァンギャルド」 Bunkamura ザ・ミュージアム( - 8/17)

「ルオー大回顧展」 出光美術館( - 8/17)

「町田久美 - 日本画の線描」 高崎市タワー美術館( - 8/24)

「コロー 光と追憶の変奏曲」 国立西洋美術館( - 8/31)

コンサート

未定

6月の記録

展覧会

「日本画・洋画の名品」 中野美術館

「花鳥画に託す - 生命のぬくもり」 松伯美術館

「エミリー・ウングワレー展」 国立新美術館

「KAZARI - 日本美の情熱」 サントリー美術館

「国宝 法隆寺金堂展」 奈良国立博物館

「森山大道展」 東京都写真美術館

「蜀山人 大田南畝」 太田記念美術館

「芸術都市パリの100年展」 東京都美術館

「岡鹿之助展」 ブリヂストン美術館

「英国美術の現代史:ターナー賞の歩み展/サスキア・オルドウォーバース」 森美術館

「館蔵 近代の日本画展」 五島美術館

「冒険王・横尾忠則」 世田谷美術館

「シャネル モバイルアート」 国立代々木競技場オリンピックプラザ

ギャラリー

「木村崇人 - 森を遊ぶ - 」 すみだリバーサイドホール・ギャラリー

「山本太郎 - 風刺花伝」 新宿高島屋美術画廊

「柴田鑑三 - 光臨する森羅」 INAXギャラリー2

「TWS-EMERGING 97/98 - 安田悠/シムラユウスケ」 TWS本郷

「チェ・ウラム - anima machines」 SCAI

「100 degrees Fahrenheit vol.0」 CASHI

「Landschaft IV」 ラディウム

「伊庭靖子展」 BASE GALLERY

「戸谷成雄 - ミニマルバロック3 - 」 シュウゴアーツ

「青木良太 展」 TKG Editions

「川島秀明 - wavering - 」 小山登美夫ギャラリー

いよいよ来週より待望の「対決」展が始まります。既に出品リストもアップされていますが、主に前後期を挟んでの展示替えもあるので、目当ての作品を見るには前もって確認しておくのが良さそうです。ちなみに私が一番楽しみにしているのは蘆雪の「虎図襖」です。全会期にわたって2、3回ほどは行きたいと思います。

先月は、金堂展を含む奈良・斑鳩散策(訪問記 Vol.1/Vol2)がマイベストですが、その他、森山、岡、パリ100年等々の好企画も多く、全体的に印象に残る展示の多い一ヶ月でした。また衝撃的だったのは、ターナー展との併催であるサスキア・オルドウォーバースです。同時期に行われたオオタファインアーツの展示を見逃したのが悔やまれますが、まだ森美では会期中(今月13日まで。)なので、出来ればもう一度見てきたいです。

高崎市タワー美術館の町田久美展へいつ行くか迷います。既に日本橋の西村の展示ははじまっているので、まずはそちらからといきたいです。

コンサートは未定ですが、ひょっとすると久々にアルブレヒトの登場する読響定期を聴いて来るかもしれません。ヴァレーズと新世界の組み合わせがアルブレヒト流ということなのでしょうか。

つい先日よりこのgooブログでも携帯から画像が見られるようになりました。いつもチラシを転載するか、拙い写真をアップしているだけですが、携帯からでも拙ブログの雰囲気が伝わると嬉しいです。

それでは今月も宜しくお願いします。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「木村崇人 - 森を遊ぶ - 」 すみだリバーサイドホール・ギャラリー

すみだリバーサイドホール・ギャラリー(墨田区吾妻橋1-23-20 墨田区役所1階)

「木村崇人 - 森を遊ぶ - 」

6/14-7/15

隅田川のほとりに三者三様の『森』が出現しました。今年で9回目を数える「アサヒ・アート・コラボレーション」より、木村崇人の「五感を働かせて森を楽しむ」(ちらしより。)という展覧会です。

「コンセプト盆栽」と名付けられたオブジェの展示を過ぎると姿を現すのは第一の間、「光の間」です。暗室の天井から生い茂る葉がちょうど円を描くようにしてぶら下がり、それがゆっくりと回転しながらライトの木漏れ日を透かせて擬似的な森の空間を作り上げています。また小さなソファにあるうちわも心憎い演出です。さすがに深呼吸とはいきませんでしたが、うちわで扇ぐと何やら涼をとっているような気分にさせられました。

「光の間」に続く二つの間、「静の間」と「動の間」が展示のメインでしょう。前者は小高い丘まであしらわれた、まさに森のミニチュアです。ふかふかの葉っぱが堆く積まれた斜面を登り、細い幹の林立する林を進むと、ここがコンクリートに覆われた都会の真ん中にいることを忘れさせてくれます。そして言わば最もアート的な仕掛けで森を体験させてくれるのが、最後の「動の間」でした。森の木々を模したカーテンを抜け、その奥にあるガラスの前にしばらく立っていると景色が一変します。ここは是非会場で確認していただきたいポイントです。

区役所一階の同ギャラリーの他、隣接するアサヒビール本社一階ロビーにも木村の作品が展示されています。ロビーに横たわる杉の大木に、何やらアニミズムを思わせる大地への信仰を見るような思いがしました。

7月15日までの開催です。(*の画像はHPより転載。)

「木村崇人 - 森を遊ぶ - 」

6/14-7/15

隅田川のほとりに三者三様の『森』が出現しました。今年で9回目を数える「アサヒ・アート・コラボレーション」より、木村崇人の「五感を働かせて森を楽しむ」(ちらしより。)という展覧会です。

「コンセプト盆栽」と名付けられたオブジェの展示を過ぎると姿を現すのは第一の間、「光の間」です。暗室の天井から生い茂る葉がちょうど円を描くようにしてぶら下がり、それがゆっくりと回転しながらライトの木漏れ日を透かせて擬似的な森の空間を作り上げています。また小さなソファにあるうちわも心憎い演出です。さすがに深呼吸とはいきませんでしたが、うちわで扇ぐと何やら涼をとっているような気分にさせられました。

「光の間」に続く二つの間、「静の間」と「動の間」が展示のメインでしょう。前者は小高い丘まであしらわれた、まさに森のミニチュアです。ふかふかの葉っぱが堆く積まれた斜面を登り、細い幹の林立する林を進むと、ここがコンクリートに覆われた都会の真ん中にいることを忘れさせてくれます。そして言わば最もアート的な仕掛けで森を体験させてくれるのが、最後の「動の間」でした。森の木々を模したカーテンを抜け、その奥にあるガラスの前にしばらく立っていると景色が一変します。ここは是非会場で確認していただきたいポイントです。

区役所一階の同ギャラリーの他、隣接するアサヒビール本社一階ロビーにも木村の作品が展示されています。ロビーに横たわる杉の大木に、何やらアニミズムを思わせる大地への信仰を見るような思いがしました。

7月15日までの開催です。(*の画像はHPより転載。)

コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )

「国宝 法隆寺金堂展」 奈良国立博物館

奈良国立博物館(奈良市登大路町50)

「国宝 法隆寺金堂展」(会期前半)

6/14-7/21

奈良博にしては混んでいましたが、意外と余裕があるように感じたのは、やはり四天王像がまだ全て揃っていなかったからかもしれません。前述の「奈良・斑鳩史跡アート紀行」(Vol.1/Vol.2)の最後に行きました。奈良国立博物館で開催中の「国宝 法隆寺金堂展」です。

言うまでもなく今回のハイライトは、博物館だよりに「四体そろってお出ましになるのはもちろん初めて、そして今度二度とないでしょう。」(第65号)とも書かれた、史上初の『四天王像、寺外四体そろい踏み』にあります。ただ、そのような一期一会の機会を鑑みても、いくら会期前半に毘沙門天と吉祥天が開陳されたとは言え、会期後半(7/1~)にしか四体の揃わない展示の設定にはやや残念なものがありました。もちろんこれに先立って訪問した法隆寺で残りの二体を拝んできたわけですが、そこで何事もなかったように出品されていただけにより一層、前後期の如何を問わず、奈良博のこの会場で四体の揃う様子を見せていただければと思えてなりません。とは言え、裏を返せば、既に四体の揃った現会期中には素晴らしい空間が待っていること請け合いです。期待は出来ます。

少ない出品数を巧みな展示空間でカバーしています。左右に取り囲むのは、本物と見間違うかのような精巧極まりない再現金堂壁画です。そして中央で横一列に並ぶのが、360度、ガラスケースなしで手の届く距離から眺められる四天王のうち二体、及び毘沙門天と吉祥天でした。夢殿の救世観音同様、光背が頭に直接打ち付けられている様は何とも不気味ですが、半ばコミカルな邪鬼の表情など、日本の四天王像の原初ともされる作品を存分に楽しむことが出来ます。また今回の仏像の中で一番惹かれたのは吉祥天です。どっしりと立ち、威厳に満ちた顔にて前を見据える様は、四天王よりも泰然としているように思えました。

さて今回、最も時間を使って見入ったのは天蓋です。とりわけその一点はちょうど人の高さの位置に吊り下げられている上、床には鏡も設置されているので、内部の装飾や絵までを事細かに確認することが出来ました。つい先日、この天蓋の一部に、創建法隆寺時代の木材が使われていたことが判明したという報道がありましたが、それはともかく、数世紀にも渡って釈迦三尊像をお守りしてきた歴史の重みがダイレクトに伝わってきます。もちろん剥き出し台座の展示も普段ならあり得ませんが、この天蓋の方がより魅惑的でした。

東新館、展示室一室のみの特別企画展です。コストパフォーマンスを考えるとやや微妙なところではありますが、その点は特別展に続く、質量ともに優れた特集陳列「建築を表現する」と常設展が補ってくれます。信貴山縁起絵巻、清浄光寺の一遍聖絵をはじめ、中宮寺の天寿国繍帳までの至宝がさり気なく紹介されていました。常設もお見逃しなきようご注意下さい。

斑鳩の法隆寺の魅力をより高く引き出す展覧会です。また勝手ながら、私としては「法隆寺→金堂展」の順に観覧する方が、当地で抜けた金堂の存在感を博物館という新たな場で補完し易いのではないかと思いました。また法隆寺でも金堂展の割引券をいただけます。

今月21日までの開催です。

「国宝 法隆寺金堂展」(会期前半)

6/14-7/21

奈良博にしては混んでいましたが、意外と余裕があるように感じたのは、やはり四天王像がまだ全て揃っていなかったからかもしれません。前述の「奈良・斑鳩史跡アート紀行」(Vol.1/Vol.2)の最後に行きました。奈良国立博物館で開催中の「国宝 法隆寺金堂展」です。

言うまでもなく今回のハイライトは、博物館だよりに「四体そろってお出ましになるのはもちろん初めて、そして今度二度とないでしょう。」(第65号)とも書かれた、史上初の『四天王像、寺外四体そろい踏み』にあります。ただ、そのような一期一会の機会を鑑みても、いくら会期前半に毘沙門天と吉祥天が開陳されたとは言え、会期後半(7/1~)にしか四体の揃わない展示の設定にはやや残念なものがありました。もちろんこれに先立って訪問した法隆寺で残りの二体を拝んできたわけですが、そこで何事もなかったように出品されていただけにより一層、前後期の如何を問わず、奈良博のこの会場で四体の揃う様子を見せていただければと思えてなりません。とは言え、裏を返せば、既に四体の揃った現会期中には素晴らしい空間が待っていること請け合いです。期待は出来ます。

少ない出品数を巧みな展示空間でカバーしています。左右に取り囲むのは、本物と見間違うかのような精巧極まりない再現金堂壁画です。そして中央で横一列に並ぶのが、360度、ガラスケースなしで手の届く距離から眺められる四天王のうち二体、及び毘沙門天と吉祥天でした。夢殿の救世観音同様、光背が頭に直接打ち付けられている様は何とも不気味ですが、半ばコミカルな邪鬼の表情など、日本の四天王像の原初ともされる作品を存分に楽しむことが出来ます。また今回の仏像の中で一番惹かれたのは吉祥天です。どっしりと立ち、威厳に満ちた顔にて前を見据える様は、四天王よりも泰然としているように思えました。

さて今回、最も時間を使って見入ったのは天蓋です。とりわけその一点はちょうど人の高さの位置に吊り下げられている上、床には鏡も設置されているので、内部の装飾や絵までを事細かに確認することが出来ました。つい先日、この天蓋の一部に、創建法隆寺時代の木材が使われていたことが判明したという報道がありましたが、それはともかく、数世紀にも渡って釈迦三尊像をお守りしてきた歴史の重みがダイレクトに伝わってきます。もちろん剥き出し台座の展示も普段ならあり得ませんが、この天蓋の方がより魅惑的でした。

東新館、展示室一室のみの特別企画展です。コストパフォーマンスを考えるとやや微妙なところではありますが、その点は特別展に続く、質量ともに優れた特集陳列「建築を表現する」と常設展が補ってくれます。信貴山縁起絵巻、清浄光寺の一遍聖絵をはじめ、中宮寺の天寿国繍帳までの至宝がさり気なく紹介されていました。常設もお見逃しなきようご注意下さい。

斑鳩の法隆寺の魅力をより高く引き出す展覧会です。また勝手ながら、私としては「法隆寺→金堂展」の順に観覧する方が、当地で抜けた金堂の存在感を博物館という新たな場で補完し易いのではないかと思いました。また法隆寺でも金堂展の割引券をいただけます。

今月21日までの開催です。

コメント ( 9 ) | Trackback ( 0 )

「奈良・斑鳩史跡・アート紀行 - 上宮王家の足跡を辿って」 (Vol.2) 2008/6

Vol.1に続きます。二日目は斑鳩界隈と法隆寺金堂展の『太子ツアー』です。この日も前日同様、時折雨にたたられるあいにくの天候でしたが、盆地らしいむせ返るような熱気を肌に浴びながら、丸一日、太子ロマンを満喫してきました。

宿をJR奈良駅前にとっていたこともありますが、市内より斑鳩へ向かうにはmemeさんご指摘通り大和路線を使うのがベストでしょう。快適なクロスシートの電車に揺られること10分、あっという間に法隆寺駅に到着です。駅からは10分間隔で運行されているバスに乗りました。お寺までは約7、8分ほど。しばらく進むと松並木が見えてきます。重々しい中門、斑鳩の丘に埋もれるようにして建つ伽藍群、そして突き出した五重塔。まさしく法隆寺でした。

朝10時前にも関わらず団体客が多く見られたのは、やはりここが奈良でも有数の観光地だからなのでしょう。五重塔と金堂が横に並ぶ境内は思ったよりも閉塞感があり、迫る山や幾重にも連なる伽藍の瓦屋根が何とも不気味な空間を作り出していました。ただ梅原が太子の怨霊を静めるために云々と言った例の中門の柱は、右の空間が金堂、左が塔に対応しているようにも見え、機構的にもそう違和感を受けることがありません。むしろそれよりも奥行きが気になります。開かれた門というよりも閉じられた堂のような印象を与えるのは、この不自然な奥行きの長さにあるのではないでしょうか。

五重塔下部の塑像、もしくは天井の反り返った梁やエンタシス風の柱が興味深い回廊を見学した後は、閉鎖中の金堂にかわってご本尊の釈迦三尊像を安置する上御堂へとあがります。やや平べったい体躯と面長の顔、そしてつり上がった眉に、失礼な表現かもしれませんが少しニヤリと笑うような口元と、大陸の風を伝える典型的な飛鳥の仏様と言えるのかもしれません。(台座部分は奈良博に出品されています。)金堂よりも明るい空間での安置ということで、細部までも確認出来ました。

高台の上御堂から振り返って見えるのは、大和盆地をぐるりと取り囲む山々です。ちょうど南西の方向に見えるのが飛鳥なのでしょうか。地図で確かめても盆地の低部を挟んで北東にこの斑鳩、そして南西に都のあった飛鳥が対角線状に相対していることが分かります。飛鳥も望む南向きの斜面に、大和より難波への出口ともなるこの地に斑鳩宮を造営した太子、ようは現実の政治家としての厩戸の才覚はやはり相当なものではなかったのでしょうか。彼と馬子との関係は決して悪かったとは思えませんが、ここに宮をつくると聞いた馬子の心中はあまり穏やかではなかったかもしれません。まさしく要所をおさえています。

いわゆる宝物館にあたる大宝蔵院、または大宝蔵殿(秘宝展は6月30日で終了。)の展示も必見です。率直なところ、奈良博の展示が始まっていたのにも関わらず、こちらで増長天と持国天を公開していた意味が分かりませんが、それはともかく金堂展では7月よりしか出品されない両像をここで拝めたのには大いに助かりました。(それに追加料金が必要なので殆ど人がいません。)またもちろんお馴染みの玉虫厨子も展観中(こちらは大宝蔵院にて。)です。様式的に関連性が認められるという金堂、五重塔との類似点にまで踏み込むのは無理でしたが、後に奈良博で見ることになる複製があまりにもチープに思えてしまうほど見事でした。また百済観音の慈しみにも癒されます。法隆寺で一番惹かれたのはこの仏様でした。

東大門を抜け、土壁の小径を歩くと目に飛び込んで来るのが八角形の殿堂、夢殿です。まさにここが太子信仰の核心、その聖地とも言える場所でしょう。上宮王家の住まいであった斑鳩宮の後に建てられたというこの堂内には、かのフェノロサと天心が開封するまで誰も見たことのなかった秘仏、そして太子の化身とまで言われる救世観音像が安置されています。残念ながら開帳は春秋の年二回に限られていますが、上宮伝説の核ともなる仏像だけにその姿を一度でも良いから目にしたいものです。再訪を誓って後にしました。

ここからは太子ファミリーに接するための斑鳩ミニ散歩です。まずは法隆寺のすぐ裏手にある、厩戸の母が創建したという中宮寺に立ち寄ります。もちろんここで拝見するべきはご本尊、菩薩半跏像でしょう。頭より足先までに到る、水の流れるような曲線のラインからして優美ですが、その永遠の微笑みをたたえたお顔には心を強く打たれます。静かに伏した目、眉からすっと伸びる鼻筋、穏やかに笑う口元、そして頬に添えられた右手も気品に満ちあふれていました。今回の奈良・斑鳩ツアーでマイベストの仏様はもちろんこの菩薩半跏像です。

土壁の並ぶ古い斑鳩の小径を抜けると空が広がってきました。水をたっぷりたくわえた田や池、そして彼方に広がるなだらかな大和の山々が目に飛び込んできます。この緑豊かな斑鳩の光景は、もちろん家々や道路を除けばそう飛鳥の時代より変わっていることはないのではないでしょうか。馬子、厩戸、山背、入鹿ら、権謀術数に渦巻いた当時の権力者たちに思いを馳せながら、約20分程度、人気のない斑鳩の道ををぼとぼと歩きました。目指すは太子ファミリーの長、山背大兄王が建てたとされる法輪寺です。

ここまで来るともう誰もいません。残念ながら当時の法輪寺の伽藍は全て焼失していますが、奥の講堂には飛鳥時代の作とされる薬師如来坐像や菩薩立像などが安置されています。薬師如来の姿を見て驚きました。法隆寺ご本尊のお顔と瓜二つ。もちろん当時の様式化された仏像ということで当然のことかもしれませんが、太子の法隆寺と子山背大兄王の法輪寺はまさに親子の関係にあると言えるのかもしれません。ちなみに左に塔、右に金堂の伽藍配置は、再建法隆寺も同じスタイルをとっています。実際のところ法輪寺の創立には諸説あり、山背大兄との関係云々を持ち出すのは適切ではありませんが、こうした空想を自由に楽しめるのもまたこの時代の史跡の巡り方の一つではないでしょうか。

斑鳩での最終目的地、法起寺へ向かう途中に意外な史跡に巡り会いました。それが岡の原、ようは山背大兄王の墓とされる小高い丘(上の写真左)です。書記によれば山背大兄王は643年、蘇我入鹿の軍勢に攻められ、この斑鳩の地で一族の者とともに自殺するわけですが、(そしてその「殉教」伝説が後の太子信仰へも繋がっていきます。)その真偽はともかく、少なくとも有力な王位継承者であった彼がこの地で果てた無念は推し量られるべきでしょう。せっかくなので一礼してきました。

現存する最古の三重塔があるとして知られる法起寺も、その山背大兄王に関するお寺の一つです。ここも世界遺産登録寺院でしたが、駅から遠いせいか誰もいませんでした。伽藍配置は失われた金堂を左、そして飛鳥時代の三重塔を右とする、ちょうど法輪寺、法隆寺と真逆の構図です。この点を鑑みても、太子コロニーとも言われる三寺の関連性は自明のものがあります。また法起寺はコスモスでも有名なお寺なのだそうです。この日は静まり返っていましたが、時期になればきっと多くの方が訪れそうです。

この後は法起寺前で偶然来たバスに飛び乗って法隆寺駅へと向かい、奈良へと移動して法隆寺金堂展を観覧し、帰京しましたが、駄文が長くなり過ぎたので展覧会の感想はまた別のエントリでまとめます。最後に今回のツアーを概観して一言、飛鳥、奈良時代の仏像にハマりました。これで一応、「奈良・斑鳩史跡アート紀行」の記事は終わりです。長々と失礼しました。

*関連エントリ

「奈良・斑鳩史跡・アート紀行 - 薬師寺再訪と学園前、そしてならまち」(Vol.1) 2008/6

宿をJR奈良駅前にとっていたこともありますが、市内より斑鳩へ向かうにはmemeさんご指摘通り大和路線を使うのがベストでしょう。快適なクロスシートの電車に揺られること10分、あっという間に法隆寺駅に到着です。駅からは10分間隔で運行されているバスに乗りました。お寺までは約7、8分ほど。しばらく進むと松並木が見えてきます。重々しい中門、斑鳩の丘に埋もれるようにして建つ伽藍群、そして突き出した五重塔。まさしく法隆寺でした。

朝10時前にも関わらず団体客が多く見られたのは、やはりここが奈良でも有数の観光地だからなのでしょう。五重塔と金堂が横に並ぶ境内は思ったよりも閉塞感があり、迫る山や幾重にも連なる伽藍の瓦屋根が何とも不気味な空間を作り出していました。ただ梅原が太子の怨霊を静めるために云々と言った例の中門の柱は、右の空間が金堂、左が塔に対応しているようにも見え、機構的にもそう違和感を受けることがありません。むしろそれよりも奥行きが気になります。開かれた門というよりも閉じられた堂のような印象を与えるのは、この不自然な奥行きの長さにあるのではないでしょうか。

五重塔下部の塑像、もしくは天井の反り返った梁やエンタシス風の柱が興味深い回廊を見学した後は、閉鎖中の金堂にかわってご本尊の釈迦三尊像を安置する上御堂へとあがります。やや平べったい体躯と面長の顔、そしてつり上がった眉に、失礼な表現かもしれませんが少しニヤリと笑うような口元と、大陸の風を伝える典型的な飛鳥の仏様と言えるのかもしれません。(台座部分は奈良博に出品されています。)金堂よりも明るい空間での安置ということで、細部までも確認出来ました。

高台の上御堂から振り返って見えるのは、大和盆地をぐるりと取り囲む山々です。ちょうど南西の方向に見えるのが飛鳥なのでしょうか。地図で確かめても盆地の低部を挟んで北東にこの斑鳩、そして南西に都のあった飛鳥が対角線状に相対していることが分かります。飛鳥も望む南向きの斜面に、大和より難波への出口ともなるこの地に斑鳩宮を造営した太子、ようは現実の政治家としての厩戸の才覚はやはり相当なものではなかったのでしょうか。彼と馬子との関係は決して悪かったとは思えませんが、ここに宮をつくると聞いた馬子の心中はあまり穏やかではなかったかもしれません。まさしく要所をおさえています。

いわゆる宝物館にあたる大宝蔵院、または大宝蔵殿(秘宝展は6月30日で終了。)の展示も必見です。率直なところ、奈良博の展示が始まっていたのにも関わらず、こちらで増長天と持国天を公開していた意味が分かりませんが、それはともかく金堂展では7月よりしか出品されない両像をここで拝めたのには大いに助かりました。(それに追加料金が必要なので殆ど人がいません。)またもちろんお馴染みの玉虫厨子も展観中(こちらは大宝蔵院にて。)です。様式的に関連性が認められるという金堂、五重塔との類似点にまで踏み込むのは無理でしたが、後に奈良博で見ることになる複製があまりにもチープに思えてしまうほど見事でした。また百済観音の慈しみにも癒されます。法隆寺で一番惹かれたのはこの仏様でした。

東大門を抜け、土壁の小径を歩くと目に飛び込んで来るのが八角形の殿堂、夢殿です。まさにここが太子信仰の核心、その聖地とも言える場所でしょう。上宮王家の住まいであった斑鳩宮の後に建てられたというこの堂内には、かのフェノロサと天心が開封するまで誰も見たことのなかった秘仏、そして太子の化身とまで言われる救世観音像が安置されています。残念ながら開帳は春秋の年二回に限られていますが、上宮伝説の核ともなる仏像だけにその姿を一度でも良いから目にしたいものです。再訪を誓って後にしました。

ここからは太子ファミリーに接するための斑鳩ミニ散歩です。まずは法隆寺のすぐ裏手にある、厩戸の母が創建したという中宮寺に立ち寄ります。もちろんここで拝見するべきはご本尊、菩薩半跏像でしょう。頭より足先までに到る、水の流れるような曲線のラインからして優美ですが、その永遠の微笑みをたたえたお顔には心を強く打たれます。静かに伏した目、眉からすっと伸びる鼻筋、穏やかに笑う口元、そして頬に添えられた右手も気品に満ちあふれていました。今回の奈良・斑鳩ツアーでマイベストの仏様はもちろんこの菩薩半跏像です。

土壁の並ぶ古い斑鳩の小径を抜けると空が広がってきました。水をたっぷりたくわえた田や池、そして彼方に広がるなだらかな大和の山々が目に飛び込んできます。この緑豊かな斑鳩の光景は、もちろん家々や道路を除けばそう飛鳥の時代より変わっていることはないのではないでしょうか。馬子、厩戸、山背、入鹿ら、権謀術数に渦巻いた当時の権力者たちに思いを馳せながら、約20分程度、人気のない斑鳩の道ををぼとぼと歩きました。目指すは太子ファミリーの長、山背大兄王が建てたとされる法輪寺です。

ここまで来るともう誰もいません。残念ながら当時の法輪寺の伽藍は全て焼失していますが、奥の講堂には飛鳥時代の作とされる薬師如来坐像や菩薩立像などが安置されています。薬師如来の姿を見て驚きました。法隆寺ご本尊のお顔と瓜二つ。もちろん当時の様式化された仏像ということで当然のことかもしれませんが、太子の法隆寺と子山背大兄王の法輪寺はまさに親子の関係にあると言えるのかもしれません。ちなみに左に塔、右に金堂の伽藍配置は、再建法隆寺も同じスタイルをとっています。実際のところ法輪寺の創立には諸説あり、山背大兄との関係云々を持ち出すのは適切ではありませんが、こうした空想を自由に楽しめるのもまたこの時代の史跡の巡り方の一つではないでしょうか。

斑鳩での最終目的地、法起寺へ向かう途中に意外な史跡に巡り会いました。それが岡の原、ようは山背大兄王の墓とされる小高い丘(上の写真左)です。書記によれば山背大兄王は643年、蘇我入鹿の軍勢に攻められ、この斑鳩の地で一族の者とともに自殺するわけですが、(そしてその「殉教」伝説が後の太子信仰へも繋がっていきます。)その真偽はともかく、少なくとも有力な王位継承者であった彼がこの地で果てた無念は推し量られるべきでしょう。せっかくなので一礼してきました。

現存する最古の三重塔があるとして知られる法起寺も、その山背大兄王に関するお寺の一つです。ここも世界遺産登録寺院でしたが、駅から遠いせいか誰もいませんでした。伽藍配置は失われた金堂を左、そして飛鳥時代の三重塔を右とする、ちょうど法輪寺、法隆寺と真逆の構図です。この点を鑑みても、太子コロニーとも言われる三寺の関連性は自明のものがあります。また法起寺はコスモスでも有名なお寺なのだそうです。この日は静まり返っていましたが、時期になればきっと多くの方が訪れそうです。

この後は法起寺前で偶然来たバスに飛び乗って法隆寺駅へと向かい、奈良へと移動して法隆寺金堂展を観覧し、帰京しましたが、駄文が長くなり過ぎたので展覧会の感想はまた別のエントリでまとめます。最後に今回のツアーを概観して一言、飛鳥、奈良時代の仏像にハマりました。これで一応、「奈良・斑鳩史跡アート紀行」の記事は終わりです。長々と失礼しました。

*関連エントリ

「奈良・斑鳩史跡・アート紀行 - 薬師寺再訪と学園前、そしてならまち」(Vol.1) 2008/6

コメント ( 10 ) | Trackback ( 0 )

| 次ページ » |