都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

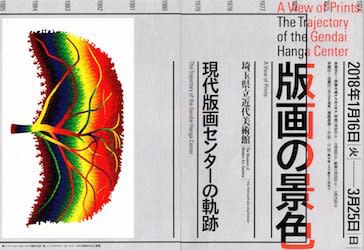

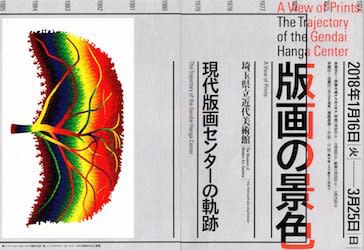

「現代版画センターの軌跡」 埼玉県立近代美術館

埼玉県立近代美術館

「版画の景色 現代版画センターの軌跡」

1/16~3/25

埼玉県立近代美術館で開催中の「版画の景色 現代版画センターの軌跡」を見てきました。

1974年、版画の普及、ないしコレクターの育成を目指して誕生した現代版画センターは、約10年間あまりの間に、80名の美術家と協力して、計700点余の作品を世に送り出しました。

その記念すべき第1作が、靉嘔の「I Love You」で、シルクスクリーンを限定11111万部作成し、1枚当たり1000円で販売しました。当時、5桁ものエディションは珍しく、1000円という価格も、オリジナルの版画としては安価でした。

現代版画センターの第1の意義は、版画の版元、すなわちメーカとしての活動でした。多様な版画を生み出すべく、画家、彫刻家、工芸家、さらに映像作家や建築家にも作品を依頼しました。また版画家以外の作家も扱いやすい理由から、シルクスクリーンが多く採用されました。

島州一「ゲバラ」 1974年 現代版画センターエディション42番 ときの忘れもの/有限会社ワタヌキ

島州一の「ジーンズ」と「ゲバラ」は、ともにシルクスクリーンを布に刷った作品で、特にデニムのジャケットをモチーフとした「ジーンズ」は、内容物と刷られた布の皺が浮き上がり、独特な感触を見ることが出来ました。島は、例えばカーテンにカーテンの版画を刷るなど、日常的な素材を用い、時に物質の質感表現を探るような作品を生み出しました。

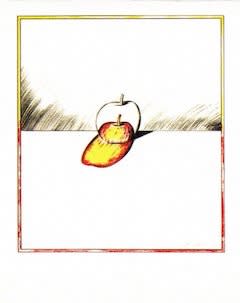

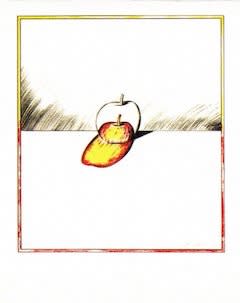

関根伸夫「おちるリンゴ」 1975年 現代版画センターエディション78番 ときの忘れもの/有限会社ワタヌキ

もの派の重鎮として知られる関根伸夫も、版画を提供した作家の一人で、いわゆるもの派を思わせる作品だけでなく、例えば視覚操作的なイメージを生み出すなど、より自由に版画を作り上げました。また関根は単に作家としてだけでなく、センターの活動にアドバイスを与えるなど、ブレーンとしての役割も果たしました。

現代版画センターは単に版画を作るだけでなく、会員組織を整備し、頒布会や展示会、さらにオークションやシンポジウムなども積極的に開催しました。版画を人々へ届けるためのシステムを構築する、オーガナイザーとしても活動していました。

展示会は、巡回の形式を問わず、映画の封切りさながら、全国各地の10カ所から20カ所の会場で、ほぼ一斉、同時に開催しました。また会場も、画廊だけでなく、喫茶店や床屋を借りることもあり、担当者は、日本中を精力的に飛び回っていたそうです。その様子は、記録写真のスライドから伺い知ることが出来ました。

磯崎新「空洞としての美術館」 1977年 現代版画センターエディション165番 群馬県立近代美術館(寄託)

驚くべき巨大な版画も作られました。それが建築家の磯崎新による「空洞としての美術館」で、シルクスクリーンのみならず、立体も組み合わせ、ミクストメディア的な表現をとっています。モチーフは、磯崎の設計した群馬県立近代美術館で、建物の構造を示す立方体も取り込まれました。横幅は何と5メートル近くにも及ぶ大作で、2点作られ、うち1点はサンパウロビエンナーレへと出品されました。

もう1つ、大きいのが、大沢昌助の「机上の空論」で、幅2メートルを超えるリトグラフが対になった作品でした。そもそも当時、これほど巨大な作品を刷るための機械もなく、プレス機を制作することからはじめられました。またともに単色の作品ながらも、均一の色を出すのは困難で、何度もプレスしては、色調を表現していったそうです。計何十トンにも及ぶ圧力が必要でした。

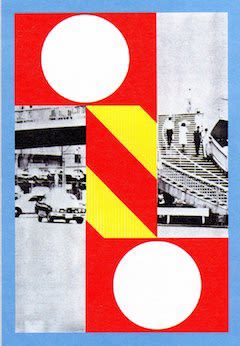

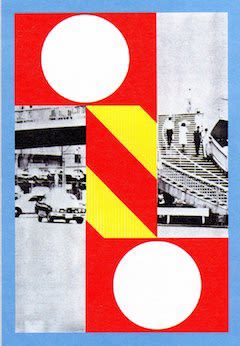

菅井汲「スクランブルC」 1976年 現代版画センターエディション129番

菅井汲も多くの版画を提供した作家の1人でした。「スクランブル」のシリーズでは、都市空間の写真を取り込み、円や三角といった図形的なモチーフを、ビビットな色彩にて表現しました。横断歩道や信号機、ないし踏切などの線が、幾何学的な図像と組み合わさっていました。

元永定正「白い光が出ているみたい」 1977年 現代版画センターエディション198番 ときの忘れもの/有限会社ワタヌキ

現代版画センターは、一定のテーマに基づく企画展も開催しました。その1つが、1977年の「現代の声」展で、靉嘔、元永定正、磯崎新、一原有徳、オトサト・トシノブ、加山又造らといった9名の作家が参加し、作品を展示しました。このメンバーをとっても、洋画家、日本画家、そして建築家と幅広く、センターが如何にジャンルの異なる作家と協働しようとしていたのかを、知ることが出来るかもしれません。展示と同時に、レクチャーやシンポジウムも開催されました。

また「プリントシンポジウム」も同様で、美学校のシルクスクリーン工房の教師を務めていた岡部徳三が、作家を招待した上で、卒業生のプリンターと協同して作品を制作しました。関根伸夫、堀浩哉、柏原えつとむなどの、計6名の作家が、作品を提供しました。

草間彌生「南瓜」 1982年 現代版画センターエディション523番 たけだ美術

現代版画センターにとって、メーカー、オーガナイザーと同じく、もう1つ重要な活動であったのが、パブリッシャー、つまり出版事業でした。「センターニュース」などの刊行物を編集、発行した上、関係する作家の作品集やカタログも多く刊行しました。そのテキストには、作家だけでなく、小説家やタレントらの著名人が寄稿することもありました。

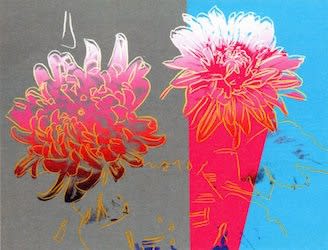

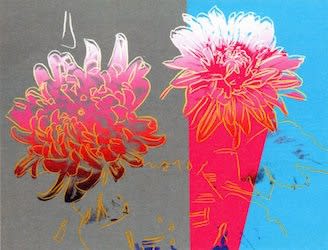

アンディ・ウォーホル「KIKU2」 1983年 現代版画センターエディション602番

草間彌生、安藤忠雄、そしてアンディ・ウォーホルも、現代版画センターで作品を発表しました。中でもウォーホルに関しては、オリジナルの制作を依頼しただけでなく、版画代表作による「アンディ・ウォーホル全国展」を、渋谷パルコや宇都宮の大谷石地下空間、それに秋田県の大曲などで開催し、カタログも刊行しました。オリジナルの3点の連作は、菊をモチーフとしたもので、ウォーホル自身が日本の花として選定しました。各限定300部ほど制作されたそうです。

現代版画センター企画・ウォーホル全国展「巨大地下空間とウォーホル展」 会場:大谷町屏風岩アートポイント 1983年7月24日〜8月20日

終焉は突然でした。1985年、現代版画センターは倒産し、活動を終えました。設立からおおよそ10年後のことでした。

今回はタイミング良く、展覧会を担当された、学芸員の梅津さんのギャラリートークを聞くことが出来ました。淀みない口調でおおよそ40分超、展覧会の内容について丁寧に説明して下さいました。

その中で最も印象に深かったのは、「メーカー、オーガナイザー、そしてパブリッシャーとして活動した現代版画センターは、1970年から80年代の時代の熱気を帯びた、多面的な運動体である。」いうことでした。

10年余りに過ぎない活動のゆえか、現在、センターの功績が良く知られているとは言えません。チラシには、「活動に対して懐疑的な、批判的な、否定的な見解を持つ人々にも、耳を傾けなければならない。」との一文もありました。

まさに現代版画センターの再評価、ないし再考の切っ掛けとなり得る展覧会ではないでしょうか。出展数も全280点と膨大で、不足はありません。(一部に展示替えあり。)また実際に閲覧可能な出版物の資料や、記録写真も充実していました。

ギャラリートークは会期中にあと1回、3月10日(土)にも行われます。そちらに参加して観覧するのも良いかもしれません。

【担当学芸員によるギャラリー・トーク】

内容:本展覧会の担当学芸員が展覧会の見どころをご紹介します。

日時:1月27日 (土)、3月10日 (土) 各日とも15:00~15:30

場所:2階展示室

費用:企画展観覧料が必要です。

常設の「MOMASコレクション」では、川越市立美術館で回顧展のはじまった小村雪岱の小特集も行われていました。あわせてお見逃しなきようにおすすめします。

3月25日まで開催されています。

「版画の景色 現代版画センターの軌跡」 埼玉県立近代美術館(@momas_kouhou)

会期:1月16日 (火) ~ 3月25日 (日)

休館:月曜日。但し2月12日は開館。

時間:10:00~17:30

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000(800)円 、大高生800(640)円、中学生以下は無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*MOMASコレクションも観覧可。

住所:さいたま市浦和区常盤9-30-1

交通:JR線北浦和駅西口より徒歩5分。北浦和公園内。

「版画の景色 現代版画センターの軌跡」

1/16~3/25

埼玉県立近代美術館で開催中の「版画の景色 現代版画センターの軌跡」を見てきました。

1974年、版画の普及、ないしコレクターの育成を目指して誕生した現代版画センターは、約10年間あまりの間に、80名の美術家と協力して、計700点余の作品を世に送り出しました。

その記念すべき第1作が、靉嘔の「I Love You」で、シルクスクリーンを限定11111万部作成し、1枚当たり1000円で販売しました。当時、5桁ものエディションは珍しく、1000円という価格も、オリジナルの版画としては安価でした。

現代版画センターの第1の意義は、版画の版元、すなわちメーカとしての活動でした。多様な版画を生み出すべく、画家、彫刻家、工芸家、さらに映像作家や建築家にも作品を依頼しました。また版画家以外の作家も扱いやすい理由から、シルクスクリーンが多く採用されました。

島州一「ゲバラ」 1974年 現代版画センターエディション42番 ときの忘れもの/有限会社ワタヌキ

島州一の「ジーンズ」と「ゲバラ」は、ともにシルクスクリーンを布に刷った作品で、特にデニムのジャケットをモチーフとした「ジーンズ」は、内容物と刷られた布の皺が浮き上がり、独特な感触を見ることが出来ました。島は、例えばカーテンにカーテンの版画を刷るなど、日常的な素材を用い、時に物質の質感表現を探るような作品を生み出しました。

関根伸夫「おちるリンゴ」 1975年 現代版画センターエディション78番 ときの忘れもの/有限会社ワタヌキ

もの派の重鎮として知られる関根伸夫も、版画を提供した作家の一人で、いわゆるもの派を思わせる作品だけでなく、例えば視覚操作的なイメージを生み出すなど、より自由に版画を作り上げました。また関根は単に作家としてだけでなく、センターの活動にアドバイスを与えるなど、ブレーンとしての役割も果たしました。

現代版画センターは単に版画を作るだけでなく、会員組織を整備し、頒布会や展示会、さらにオークションやシンポジウムなども積極的に開催しました。版画を人々へ届けるためのシステムを構築する、オーガナイザーとしても活動していました。

展示会は、巡回の形式を問わず、映画の封切りさながら、全国各地の10カ所から20カ所の会場で、ほぼ一斉、同時に開催しました。また会場も、画廊だけでなく、喫茶店や床屋を借りることもあり、担当者は、日本中を精力的に飛び回っていたそうです。その様子は、記録写真のスライドから伺い知ることが出来ました。

磯崎新「空洞としての美術館」 1977年 現代版画センターエディション165番 群馬県立近代美術館(寄託)

驚くべき巨大な版画も作られました。それが建築家の磯崎新による「空洞としての美術館」で、シルクスクリーンのみならず、立体も組み合わせ、ミクストメディア的な表現をとっています。モチーフは、磯崎の設計した群馬県立近代美術館で、建物の構造を示す立方体も取り込まれました。横幅は何と5メートル近くにも及ぶ大作で、2点作られ、うち1点はサンパウロビエンナーレへと出品されました。

もう1つ、大きいのが、大沢昌助の「机上の空論」で、幅2メートルを超えるリトグラフが対になった作品でした。そもそも当時、これほど巨大な作品を刷るための機械もなく、プレス機を制作することからはじめられました。またともに単色の作品ながらも、均一の色を出すのは困難で、何度もプレスしては、色調を表現していったそうです。計何十トンにも及ぶ圧力が必要でした。

菅井汲「スクランブルC」 1976年 現代版画センターエディション129番

菅井汲も多くの版画を提供した作家の1人でした。「スクランブル」のシリーズでは、都市空間の写真を取り込み、円や三角といった図形的なモチーフを、ビビットな色彩にて表現しました。横断歩道や信号機、ないし踏切などの線が、幾何学的な図像と組み合わさっていました。

元永定正「白い光が出ているみたい」 1977年 現代版画センターエディション198番 ときの忘れもの/有限会社ワタヌキ

現代版画センターは、一定のテーマに基づく企画展も開催しました。その1つが、1977年の「現代の声」展で、靉嘔、元永定正、磯崎新、一原有徳、オトサト・トシノブ、加山又造らといった9名の作家が参加し、作品を展示しました。このメンバーをとっても、洋画家、日本画家、そして建築家と幅広く、センターが如何にジャンルの異なる作家と協働しようとしていたのかを、知ることが出来るかもしれません。展示と同時に、レクチャーやシンポジウムも開催されました。

また「プリントシンポジウム」も同様で、美学校のシルクスクリーン工房の教師を務めていた岡部徳三が、作家を招待した上で、卒業生のプリンターと協同して作品を制作しました。関根伸夫、堀浩哉、柏原えつとむなどの、計6名の作家が、作品を提供しました。

草間彌生「南瓜」 1982年 現代版画センターエディション523番 たけだ美術

現代版画センターにとって、メーカー、オーガナイザーと同じく、もう1つ重要な活動であったのが、パブリッシャー、つまり出版事業でした。「センターニュース」などの刊行物を編集、発行した上、関係する作家の作品集やカタログも多く刊行しました。そのテキストには、作家だけでなく、小説家やタレントらの著名人が寄稿することもありました。

アンディ・ウォーホル「KIKU2」 1983年 現代版画センターエディション602番

草間彌生、安藤忠雄、そしてアンディ・ウォーホルも、現代版画センターで作品を発表しました。中でもウォーホルに関しては、オリジナルの制作を依頼しただけでなく、版画代表作による「アンディ・ウォーホル全国展」を、渋谷パルコや宇都宮の大谷石地下空間、それに秋田県の大曲などで開催し、カタログも刊行しました。オリジナルの3点の連作は、菊をモチーフとしたもので、ウォーホル自身が日本の花として選定しました。各限定300部ほど制作されたそうです。

現代版画センター企画・ウォーホル全国展「巨大地下空間とウォーホル展」 会場:大谷町屏風岩アートポイント 1983年7月24日〜8月20日

終焉は突然でした。1985年、現代版画センターは倒産し、活動を終えました。設立からおおよそ10年後のことでした。

今回はタイミング良く、展覧会を担当された、学芸員の梅津さんのギャラリートークを聞くことが出来ました。淀みない口調でおおよそ40分超、展覧会の内容について丁寧に説明して下さいました。

その中で最も印象に深かったのは、「メーカー、オーガナイザー、そしてパブリッシャーとして活動した現代版画センターは、1970年から80年代の時代の熱気を帯びた、多面的な運動体である。」いうことでした。

10年余りに過ぎない活動のゆえか、現在、センターの功績が良く知られているとは言えません。チラシには、「活動に対して懐疑的な、批判的な、否定的な見解を持つ人々にも、耳を傾けなければならない。」との一文もありました。

まさに現代版画センターの再評価、ないし再考の切っ掛けとなり得る展覧会ではないでしょうか。出展数も全280点と膨大で、不足はありません。(一部に展示替えあり。)また実際に閲覧可能な出版物の資料や、記録写真も充実していました。

「版画の景色 現代版画センターの軌跡」堂々オープンしました!そうそうたる作家陣45名による約280点の作品・資料の展示。大展示室、順路はありません。現代版画センターが提唱した作品との自由な出逢いをお楽しみください。【前期展示】1/16-2/18【後期展示】2/20-3/25https://t.co/1nE0wNBFk3 pic.twitter.com/HQH8EJ8E5J

— 埼玉県立近代美術館 (@momas_kouhou) 2018年1月16日

ギャラリートークは会期中にあと1回、3月10日(土)にも行われます。そちらに参加して観覧するのも良いかもしれません。

【担当学芸員によるギャラリー・トーク】

内容:本展覧会の担当学芸員が展覧会の見どころをご紹介します。

日時:1月27日 (土)、3月10日 (土) 各日とも15:00~15:30

場所:2階展示室

費用:企画展観覧料が必要です。

常設の「MOMASコレクション」では、川越市立美術館で回顧展のはじまった小村雪岱の小特集も行われていました。あわせてお見逃しなきようにおすすめします。

3月25日まで開催されています。

「版画の景色 現代版画センターの軌跡」 埼玉県立近代美術館(@momas_kouhou)

会期:1月16日 (火) ~ 3月25日 (日)

休館:月曜日。但し2月12日は開館。

時間:10:00~17:30

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000(800)円 、大高生800(640)円、中学生以下は無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*MOMASコレクションも観覧可。

住所:さいたま市浦和区常盤9-30-1

交通:JR線北浦和駅西口より徒歩5分。北浦和公園内。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )