都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「シュルレアリスムの美術と写真」 横浜美術館

横浜美術館

「コレクション展 全部みせます!シュールな作品 シュルレアリスムの美術と写真」

2017/12/9~2018/3/4

自館のコレクションのみで、これほど大規模なシュルレアリスム展を開催出来る美術館は、国内では極めて稀かもしれません。

マックス・エルンスト「子供のミネルヴァ」 1956年

横浜美術館の開館以来、初めての一大シュルレアリスム展です。写真展示室を除く、全ての常設展示室を用い、国内外約50作家による、約350点のシュルレアリスムに関する作品が展示されています。

単に作品を並べるのではなく、11のキーワードに沿って、シュルレアリスムの性質、ないし魅力を探っているのも、重要なポイントと言えるかもしれません。冒頭のキーワードは、何やら謎めいた「上手である必要はない」で、シュルレアリスムの美術家が、上手に描くことよりも、無意識のイメージを、時に自動的な動きで、白日の下に引き出そうとした取り組みを紹介していました。

オスカル・ドミンゲス「無題(デカルコマニー)」 1953年

それが例えばコラージュやフロッタージュ、フォトグラムで、マン・レイの数点の写真のほか、絵具のシミを活かすデカルコマニーを用いた、スペインの画家、オスカル・ドミンゲスの「無題」などが印象に残りました。

ルネ・マグリット「青春の泉」 1957-58年

続くキーワードは、「手さぐりの風景」で、いわゆる風景画に着目しています。しかしながら、シュルレアリストらは、眼前のリアルな風景を表すのではなく、心象風景やデジャヴを呼び起こすような空想の風景を作り上げました。人間の外の世界と内の世界は、ともに連続した現実であると考えていたようです。

左:ロベルト・マッタ「コンポジション」 1957-59年

右:イヴ・タンギー「風のアルファベット」 1944年

ここではマグリットの「青春の泉」や、イヴ・タンギーの「風のアルファベット」が目を引くのではないでしょうか。さらにチリ出身の画家、ロベルト・マッタの「コンポジション」といった、一般的に有名とは言い難い作品にも、見応えのあるものが少なくありません。改めて、横浜美術館のシュルレアリスム・コレクションの充実ぶりに驚かされました。

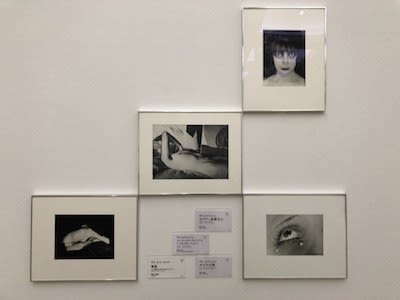

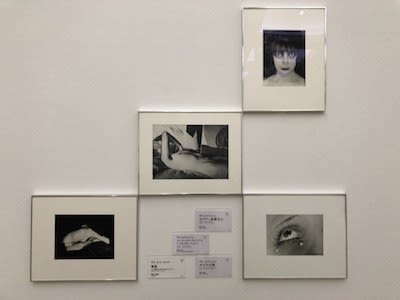

アンドレ・ケルテス「四ツ辻、1930年、ブロワ」 1930年 ほか

写真が目立つのも特徴です。マン・レイを筆頭に、ボワファール、アンドレ・ケルテス、そしてヴォルスらの作品が続きます。また同じく写真家のアジェは、パリの街路や店舗などの光景をカメラに記録し、画家や舞台美術家に販売しましたが、その都市の記録は、マン・レイやアボットらのシュルレアリスムの美術家に影響を与えました。

中央:パブロ・ピカソ「ひじかけ椅子で眠る女」 1927年

シュルレアリスムの美術家らにとって、古来より美術の主題の担い手であった女性も、重要なインスピレーションの源でした。ピカソは「ひじ掛け椅子で眠る女」にて、縦縞模様の服を着た一人の女性が、椅子に腰掛けてはくつろぐ姿を表現しました。目や鼻、そして口は、各々に記号化、ないし異なる角度から示されていて、とりわけ歯を剥き出しにした口元が特徴的でもありました。いわゆる新古典主義のピカソが、シュルレアリスムに接近した時期に描かれました。

右下:マン・レイ「ガラスの涙」 1930年 *後年のプリント

「あなたは私のどこが…」もキーワードの1つです。シュルレアリスムの芸術家は、身体の一部分、つまり目や耳、口や手、それに足などのパーツに注目し、単独のモチーフや風景と組み合わせて、多様なイメージを生み出しました。ここでは、目を取り上げたマン・レイや、臀部のみを捉えたベルメールの作品が面白いかもしれません。

ポール・デルヴォー「階段」 1948年

シュルレアリスムの作品には、マネキンや玩具などの人形も数多く登場しています。例えばデルヴォーの「階段」では、生身の半裸の女性とマネキンが、ともに同じレースの服を着ていました。さらにキリコ(工房)の「吟遊詩人」では、もはやマネキン自体が、人間に変わって主役を演じていました。またヴォルスやマン・レイの写真にも、人形やマネキンを捉えた作品がありました。

手前:ジョルジオ・デ・キリコ「ヘクトルとアンドロマケ」 1973年

奥:ジョルジオ・デ・キリコ (工房)「吟遊詩人」 制作年不詳

シュルレアリスムとマネキンの関係は、ともすると見逃しがちと言えるかもしれません。

左:桂ゆき「飛ぶ」 1950年

さらにキーワードは、「讃える方法」、「死を克服する方法」、「絵と言葉が出逢った」、「シュルレアリスムはスタイルか?」へと進み、時に疑問符を投げかける形で、シュルレアリスムの様々な側面を明らかにしていきます。また瑛九や鶴岡政男などの、日本のシュルレアリスムの展開も見過ごせませんでした。

ハンス(ジャン)・アルプ「成長」 1938年(1983年鋳造)

それにしても展示数からして膨大です。ここで紹介した作品は、ごく一部に過ぎません。

手前:サルバドール・ダリ「ニュートンを讃えて」 1969年

奥:サルバドール・ダリ「ヘレナ・ルビンシュタインのための装飾壁画 幻想的風景ー暁、英雄的正午、夕べ」 1942年

横浜美術館といえば、昨年、同じくコレクション展にて「全館写真展示」が開催されましたが、それに匹敵するか、あるいは上回るほどに充実していました。

常設展のため撮影も可能です。3月4日まで開催されています。石内都展とあわせておすすめします。

*関連エントリ(いずれも横浜美術館にて3/4まで開催中)

「石内都 肌理と写真」/「特集展示 石内都『絶唱、横須賀ストーリー』」

「コレクション展 全部みせます!シュールな作品 シュルレアリスムの美術と写真」 横浜美術館(@yokobi_tweet)

会期:2017年12月9日(土) ~ 2018年3月4日(日)

休館:木曜日。但し3月1日(木)は開館。年末年始(12月28日~1月4日)。

時間:10:00~18:00

*3月1日(木)は16時、3月3日(土)は20時半まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般500(400)円、大学・高校生300(240)円、中学生100(80)円。小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。要事前予約。

*毎週土曜日は高校生以下無料。

*当日に限り、企画展「石内都展」のチケットで観覧可。

住所:横浜市西区みなとみらい3-4-1

交通:みなとみらい線みなとみらい駅5番出口から徒歩5分。JR線、横浜市営地下鉄線桜木町駅より徒歩約10分。

「コレクション展 全部みせます!シュールな作品 シュルレアリスムの美術と写真」

2017/12/9~2018/3/4

自館のコレクションのみで、これほど大規模なシュルレアリスム展を開催出来る美術館は、国内では極めて稀かもしれません。

マックス・エルンスト「子供のミネルヴァ」 1956年

横浜美術館の開館以来、初めての一大シュルレアリスム展です。写真展示室を除く、全ての常設展示室を用い、国内外約50作家による、約350点のシュルレアリスムに関する作品が展示されています。

単に作品を並べるのではなく、11のキーワードに沿って、シュルレアリスムの性質、ないし魅力を探っているのも、重要なポイントと言えるかもしれません。冒頭のキーワードは、何やら謎めいた「上手である必要はない」で、シュルレアリスムの美術家が、上手に描くことよりも、無意識のイメージを、時に自動的な動きで、白日の下に引き出そうとした取り組みを紹介していました。

オスカル・ドミンゲス「無題(デカルコマニー)」 1953年

それが例えばコラージュやフロッタージュ、フォトグラムで、マン・レイの数点の写真のほか、絵具のシミを活かすデカルコマニーを用いた、スペインの画家、オスカル・ドミンゲスの「無題」などが印象に残りました。

ルネ・マグリット「青春の泉」 1957-58年

続くキーワードは、「手さぐりの風景」で、いわゆる風景画に着目しています。しかしながら、シュルレアリストらは、眼前のリアルな風景を表すのではなく、心象風景やデジャヴを呼び起こすような空想の風景を作り上げました。人間の外の世界と内の世界は、ともに連続した現実であると考えていたようです。

左:ロベルト・マッタ「コンポジション」 1957-59年

右:イヴ・タンギー「風のアルファベット」 1944年

ここではマグリットの「青春の泉」や、イヴ・タンギーの「風のアルファベット」が目を引くのではないでしょうか。さらにチリ出身の画家、ロベルト・マッタの「コンポジション」といった、一般的に有名とは言い難い作品にも、見応えのあるものが少なくありません。改めて、横浜美術館のシュルレアリスム・コレクションの充実ぶりに驚かされました。

アンドレ・ケルテス「四ツ辻、1930年、ブロワ」 1930年 ほか

写真が目立つのも特徴です。マン・レイを筆頭に、ボワファール、アンドレ・ケルテス、そしてヴォルスらの作品が続きます。また同じく写真家のアジェは、パリの街路や店舗などの光景をカメラに記録し、画家や舞台美術家に販売しましたが、その都市の記録は、マン・レイやアボットらのシュルレアリスムの美術家に影響を与えました。

中央:パブロ・ピカソ「ひじかけ椅子で眠る女」 1927年

シュルレアリスムの美術家らにとって、古来より美術の主題の担い手であった女性も、重要なインスピレーションの源でした。ピカソは「ひじ掛け椅子で眠る女」にて、縦縞模様の服を着た一人の女性が、椅子に腰掛けてはくつろぐ姿を表現しました。目や鼻、そして口は、各々に記号化、ないし異なる角度から示されていて、とりわけ歯を剥き出しにした口元が特徴的でもありました。いわゆる新古典主義のピカソが、シュルレアリスムに接近した時期に描かれました。

右下:マン・レイ「ガラスの涙」 1930年 *後年のプリント

「あなたは私のどこが…」もキーワードの1つです。シュルレアリスムの芸術家は、身体の一部分、つまり目や耳、口や手、それに足などのパーツに注目し、単独のモチーフや風景と組み合わせて、多様なイメージを生み出しました。ここでは、目を取り上げたマン・レイや、臀部のみを捉えたベルメールの作品が面白いかもしれません。

ポール・デルヴォー「階段」 1948年

シュルレアリスムの作品には、マネキンや玩具などの人形も数多く登場しています。例えばデルヴォーの「階段」では、生身の半裸の女性とマネキンが、ともに同じレースの服を着ていました。さらにキリコ(工房)の「吟遊詩人」では、もはやマネキン自体が、人間に変わって主役を演じていました。またヴォルスやマン・レイの写真にも、人形やマネキンを捉えた作品がありました。

手前:ジョルジオ・デ・キリコ「ヘクトルとアンドロマケ」 1973年

奥:ジョルジオ・デ・キリコ (工房)「吟遊詩人」 制作年不詳

シュルレアリスムとマネキンの関係は、ともすると見逃しがちと言えるかもしれません。

左:桂ゆき「飛ぶ」 1950年

さらにキーワードは、「讃える方法」、「死を克服する方法」、「絵と言葉が出逢った」、「シュルレアリスムはスタイルか?」へと進み、時に疑問符を投げかける形で、シュルレアリスムの様々な側面を明らかにしていきます。また瑛九や鶴岡政男などの、日本のシュルレアリスムの展開も見過ごせませんでした。

ハンス(ジャン)・アルプ「成長」 1938年(1983年鋳造)

それにしても展示数からして膨大です。ここで紹介した作品は、ごく一部に過ぎません。

手前:サルバドール・ダリ「ニュートンを讃えて」 1969年

奥:サルバドール・ダリ「ヘレナ・ルビンシュタインのための装飾壁画 幻想的風景ー暁、英雄的正午、夕べ」 1942年

横浜美術館といえば、昨年、同じくコレクション展にて「全館写真展示」が開催されましたが、それに匹敵するか、あるいは上回るほどに充実していました。

シュールな世界へようこそ。横浜美術館に約300点が集結。https://t.co/ZChZC9OdSG

— VOGUE JAPAN (@voguejp) 2017年12月25日

常設展のため撮影も可能です。3月4日まで開催されています。石内都展とあわせておすすめします。

*関連エントリ(いずれも横浜美術館にて3/4まで開催中)

「石内都 肌理と写真」/「特集展示 石内都『絶唱、横須賀ストーリー』」

「コレクション展 全部みせます!シュールな作品 シュルレアリスムの美術と写真」 横浜美術館(@yokobi_tweet)

会期:2017年12月9日(土) ~ 2018年3月4日(日)

休館:木曜日。但し3月1日(木)は開館。年末年始(12月28日~1月4日)。

時間:10:00~18:00

*3月1日(木)は16時、3月3日(土)は20時半まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般500(400)円、大学・高校生300(240)円、中学生100(80)円。小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。要事前予約。

*毎週土曜日は高校生以下無料。

*当日に限り、企画展「石内都展」のチケットで観覧可。

住所:横浜市西区みなとみらい3-4-1

交通:みなとみらい線みなとみらい駅5番出口から徒歩5分。JR線、横浜市営地下鉄線桜木町駅より徒歩約10分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )