都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「南方熊楠ー100年早かった智の人」 国立科学博物館

国立科学博物館

「南方熊楠ー100年早かった智の人」

2017/12/19~2018/3/4

国立科学博物館で開催中の「南方熊楠ー100年早かった智の人」を見て来ました。

菌類の研究をはじめ、自然史や民俗学の資料を数多く収集したことで知られる南方熊楠は、2017年に生誕150年を迎えました。

それを期しての展覧会です。日記、書簡、筆写ノートのほか、各種の菌類図譜を参照し、熊楠の業績を検証していました。

「和漢三才図会抜書」

はじまりは熊楠の生涯でした。1867年、和歌山の商家に生まれた熊楠は、幼い頃から百科事典や本草書の筆写に取り組みました。よほど早熟だったのでしょうか。早くも8歳にして、「和漢三才図会」105巻の筆写に励みました。

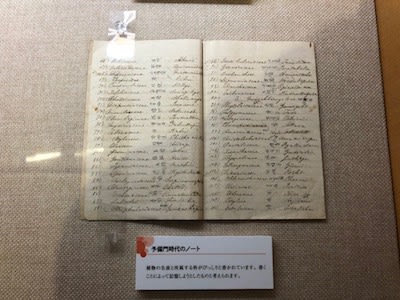

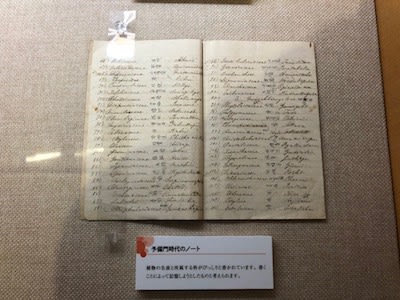

「予備門時代のノート」

そして和歌山中学校に進学し、西洋の博物学を学び、17歳にして東京帝国大学予備門(現、教養学部)に進学します。しかし予備門で落第したため、中退し、和歌山へと帰郷しました。学業そっちのけで、菌類の標本採集に明け暮れていたそうです。

ここで熊楠は思い切った行動に出ました。渡米です。博物学的な学問への関心が捨てきれない熊楠は、酒造会社で成功していた父に、「商売の勉強のため」と称して、サンフランシスコへと渡りました。時に熊楠、20歳、1887年のことでした。

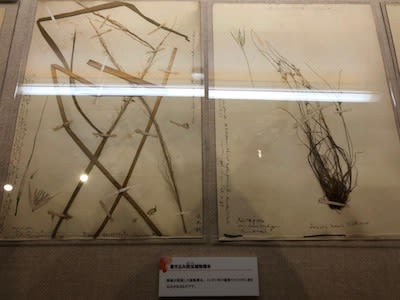

「書き込み該当植物標本」(ミシガン州にて)

当初はビジネススクールに入学しますが、興味が持てずに退学し、ミシガンへと移り、同地の州立農学校へと入学します。しかしここでも安定しません。豪気な性格だったのか、ほかの学生との衝突や飲酒事件により、校則に違反して、退学を余儀なくされました。

それ以降は、独学を貫きました。同じくミシガン州のアナーバーへと移り、アマチュアの菌学者のウィリアム・カルキンスと交流しながら、標本の採集に務めました。フロリダからキューバへの採集旅行に出かけたこともありました。

「ロンドン抜書」/「ロンドン戯画」

さらに熊楠は海を渡りました。行き先はロンドンです。ここではアメリカ時代の採集活動とは一転、大英博物館図書室に足繁く出入りし、東洋関係の文物の整理をしながら、読書に励み、民俗学や自然科学の知識を吸収しました。一連の書籍からノートに抜き書きした、通称「ロンドン抜書」は、計52冊、1万ページにも及びました。さらに科学誌「ネイチャー」に「東洋の星座」のほか、多数の論文を投稿するなどして活動しました。

結果的に熊楠は14年間にも及ぶ渡米、渡英生活を終え、1900年に帰国しました。数年前に父が亡くなり、実家から仕送りが途絶えたことも一因だったそうです。和歌山市に戻った熊楠は、その後、那智へ赴き、再び収集活動に没頭します。先の「ロンドン抜書」を用いては論文を執筆し、充実した時間を過ごすも、のちに論文が不採択になるなど、研究活動は次第に追い込まれていきました。

「変形菌類の進献標本」

しかしここで負ける熊楠ではありません。次に拠点としたのは紀伊田辺でした。1906年には神社の宮司の四女、松枝と結婚し、家庭を築きます。この頃から再び生活が安定しはじめたようです。日本の変形菌をリストアップした目録を出版し、時の摂政宮(のちの昭和天皇)に標本を献上するなど、研究者としての一定の評価を得ました。

「キャラメル箱」 *熊楠が標本を入れた箱と同型のもの

1929年、62歳の熊楠は、南紀に行幸した昭和天皇に直接、ご進講する機会を得ました。この時、標本などを献上しましたが、高級な桐箱ではなく、なんとキャラメルの空箱に入れて献じたそうです。そして1941年、74歳で生涯を閉じました。

「菌標本」(長持ち)

フィールドワーク関係の資料が充実していました。熊楠は帰国後、変形菌10、キノコ450、地衣類100などと目標を立てて、採集活動に励んでいましたが、9ヶ月で目標を超えてしまいます。

「絵具・描画道具入り採集箱」

採種のためのピンセットやハンマー、またキノコの形を写すための絵具入りの採種箱も目を引きました。那智の生物多様性は、熊楠の想像を遥かに超えるものだったようです。一時期の日光への採種旅行のほかは、紀伊半島から出ることはありませんでした。

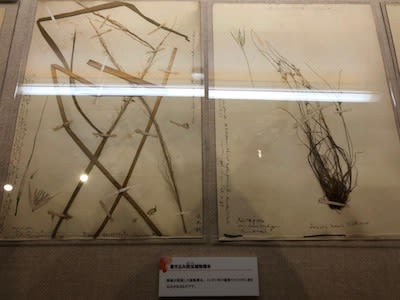

「熊楠が採集した大型藻類標本」ほか

熊楠が特に関心を持っていたのは、シダやコケ、それに菌類などを意味する隠花植物でした。ここで面白いのは、熊楠が採種した標本と、現代の標本資料が比較されていることです。熊楠の研究成果と、現代の科学の知見を相互に見比べることが出来ました。

「熊楠が採集した菌類標本」と「現在の菌類標本」

熊楠の標本は、自然科学で分類上の所属を決定する、いわゆる同定がなされていないものも少なくありません。特に地衣類は700点も収集しましたが、大半が未同定でした。日本の地衣類についてのデータがまとめられていなかったことなどが原因でもあるそうです。

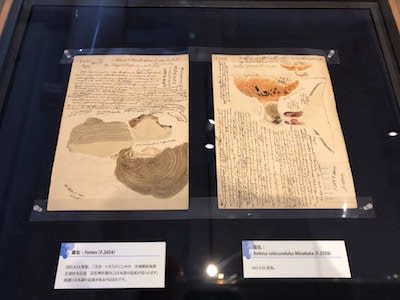

「菌名:記載なし」ほか 1903.4.6採集

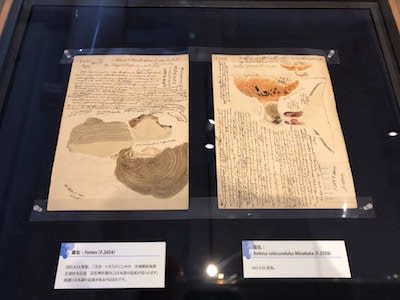

ハイライトとも言えるのが、熊楠の残した大量の「菌類図譜」でした。熊楠は那智から田辺時代に採取した菌類を水彩で描写し、実物をスライスするなどして貼り付け、さらに採取地や形態や色、匂いなどの情報を事細かに記した「菌類図譜」を制作しました。全部で4000点にも及びます。

「菌名:Fomes」 1921.8.10採集

現在、「菌類図譜」の大半は、国立科学博物館に所蔵されていますが、一部は欠けていて、全て揃っていませんでした。しかし近年になって、欠けていた部分が発見されました。それらを「菌類図譜・第二集」として、今回初めて公開しています。

これが実際に見るとかなり細かくて驚きました。また会場では、そもそも何故に熊楠が図譜を残したのかや、何を目的にしようとしていたのかについても、パネルで検証していました。理解も深まるのではないでしょうか。

「南方二書」

神社合祀反対運動も熊楠の重要な活動の1つでした。1906年に明治政府は、神社合祀に関する勅令を出します。それは町村合併により、複数の神社を1つに統合するもので、廃止された神社の土地を民間に払い下げることを目的としました。日露戦争での戦費を補う意味もあったそうです。

これに異を唱えたのが熊楠でした。彼は神社の森が消えることで、貴重な生態系が破壊されることや、日本の精神世界に悪しき影響を与えると指摘しました。かの民俗学者、柳田国男も熊楠の支援にまわり、反対意見を記した「南方二書」を印刷し、各界の有識者に配布しました。一種の自然保護運動と呼んでも差し支えないかもしれません。

「熊楠の自筆原稿」 十二支考「鼠」原稿

ラストは、熊楠が、1914年から雑誌「太陽」に連載した「十二支考」でした。各年の干支の動物について、各国語の語源、ないし生物学的特徴、史話、民俗などの分野の知識を紹介するもので、今でも熊楠の世界観を示す著作として知られています。

「虎 腹稿」

その自筆原稿とともに重要なのが、複数の腹稿と呼ばれるメモでした。しかし単にメモといえども、極めて個性的で、素人では文字の解読はもはや出来ません。

「智の構造を探る」 パネル展示

それゆえに現在も副稿を解読すべく研究が進んでいるそうです。熊楠の思考プロセスを垣間見るかのようでした。

「南方熊楠ー100年早かった智の人」会場風景

会場は、常設展内、日本館1階の企画展示室です。必ずしも広いスペースではありませんが、ともかく資料は大変に豊富で、熊楠の業績を丁寧にかつ多面的に追いかけていました。

休日の夕方前に行ってきましたが、場内は思いの外に混雑していました。行列などは皆無ですが、金曜、土曜日の夜間開館も有用となりそうです。

また係の方に申し出ると、内容に準拠した立派なリーフレットも頂戴出来ました。常設展入館料で観覧可能ですが、一特別展としても遜色がありません。想像以上に充実していました。

3月4日まで開催されています。これはおすすめします。

「南方熊楠ー100年早かった智の人」 国立科学博物館

会期:2017年12月19日(火)~2018年3月4日(日)

休館:7月18日(火)、9月4日(月)、11日(月)、19日(火)。

時間:9:00~17:00。

*毎週金・土曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般・大学生620円、高校生以下無料。

住所:台東区上野公園7-20

交通:JR線上野駅公園口徒歩5分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成線京成上野駅徒歩10分。

「南方熊楠ー100年早かった智の人」

2017/12/19~2018/3/4

国立科学博物館で開催中の「南方熊楠ー100年早かった智の人」を見て来ました。

菌類の研究をはじめ、自然史や民俗学の資料を数多く収集したことで知られる南方熊楠は、2017年に生誕150年を迎えました。

それを期しての展覧会です。日記、書簡、筆写ノートのほか、各種の菌類図譜を参照し、熊楠の業績を検証していました。

「和漢三才図会抜書」

はじまりは熊楠の生涯でした。1867年、和歌山の商家に生まれた熊楠は、幼い頃から百科事典や本草書の筆写に取り組みました。よほど早熟だったのでしょうか。早くも8歳にして、「和漢三才図会」105巻の筆写に励みました。

「予備門時代のノート」

そして和歌山中学校に進学し、西洋の博物学を学び、17歳にして東京帝国大学予備門(現、教養学部)に進学します。しかし予備門で落第したため、中退し、和歌山へと帰郷しました。学業そっちのけで、菌類の標本採集に明け暮れていたそうです。

ここで熊楠は思い切った行動に出ました。渡米です。博物学的な学問への関心が捨てきれない熊楠は、酒造会社で成功していた父に、「商売の勉強のため」と称して、サンフランシスコへと渡りました。時に熊楠、20歳、1887年のことでした。

「書き込み該当植物標本」(ミシガン州にて)

当初はビジネススクールに入学しますが、興味が持てずに退学し、ミシガンへと移り、同地の州立農学校へと入学します。しかしここでも安定しません。豪気な性格だったのか、ほかの学生との衝突や飲酒事件により、校則に違反して、退学を余儀なくされました。

それ以降は、独学を貫きました。同じくミシガン州のアナーバーへと移り、アマチュアの菌学者のウィリアム・カルキンスと交流しながら、標本の採集に務めました。フロリダからキューバへの採集旅行に出かけたこともありました。

「ロンドン抜書」/「ロンドン戯画」

さらに熊楠は海を渡りました。行き先はロンドンです。ここではアメリカ時代の採集活動とは一転、大英博物館図書室に足繁く出入りし、東洋関係の文物の整理をしながら、読書に励み、民俗学や自然科学の知識を吸収しました。一連の書籍からノートに抜き書きした、通称「ロンドン抜書」は、計52冊、1万ページにも及びました。さらに科学誌「ネイチャー」に「東洋の星座」のほか、多数の論文を投稿するなどして活動しました。

結果的に熊楠は14年間にも及ぶ渡米、渡英生活を終え、1900年に帰国しました。数年前に父が亡くなり、実家から仕送りが途絶えたことも一因だったそうです。和歌山市に戻った熊楠は、その後、那智へ赴き、再び収集活動に没頭します。先の「ロンドン抜書」を用いては論文を執筆し、充実した時間を過ごすも、のちに論文が不採択になるなど、研究活動は次第に追い込まれていきました。

「変形菌類の進献標本」

しかしここで負ける熊楠ではありません。次に拠点としたのは紀伊田辺でした。1906年には神社の宮司の四女、松枝と結婚し、家庭を築きます。この頃から再び生活が安定しはじめたようです。日本の変形菌をリストアップした目録を出版し、時の摂政宮(のちの昭和天皇)に標本を献上するなど、研究者としての一定の評価を得ました。

「キャラメル箱」 *熊楠が標本を入れた箱と同型のもの

1929年、62歳の熊楠は、南紀に行幸した昭和天皇に直接、ご進講する機会を得ました。この時、標本などを献上しましたが、高級な桐箱ではなく、なんとキャラメルの空箱に入れて献じたそうです。そして1941年、74歳で生涯を閉じました。

「菌標本」(長持ち)

フィールドワーク関係の資料が充実していました。熊楠は帰国後、変形菌10、キノコ450、地衣類100などと目標を立てて、採集活動に励んでいましたが、9ヶ月で目標を超えてしまいます。

「絵具・描画道具入り採集箱」

採種のためのピンセットやハンマー、またキノコの形を写すための絵具入りの採種箱も目を引きました。那智の生物多様性は、熊楠の想像を遥かに超えるものだったようです。一時期の日光への採種旅行のほかは、紀伊半島から出ることはありませんでした。

「熊楠が採集した大型藻類標本」ほか

熊楠が特に関心を持っていたのは、シダやコケ、それに菌類などを意味する隠花植物でした。ここで面白いのは、熊楠が採種した標本と、現代の標本資料が比較されていることです。熊楠の研究成果と、現代の科学の知見を相互に見比べることが出来ました。

「熊楠が採集した菌類標本」と「現在の菌類標本」

熊楠の標本は、自然科学で分類上の所属を決定する、いわゆる同定がなされていないものも少なくありません。特に地衣類は700点も収集しましたが、大半が未同定でした。日本の地衣類についてのデータがまとめられていなかったことなどが原因でもあるそうです。

「菌名:記載なし」ほか 1903.4.6採集

ハイライトとも言えるのが、熊楠の残した大量の「菌類図譜」でした。熊楠は那智から田辺時代に採取した菌類を水彩で描写し、実物をスライスするなどして貼り付け、さらに採取地や形態や色、匂いなどの情報を事細かに記した「菌類図譜」を制作しました。全部で4000点にも及びます。

「菌名:Fomes」 1921.8.10採集

現在、「菌類図譜」の大半は、国立科学博物館に所蔵されていますが、一部は欠けていて、全て揃っていませんでした。しかし近年になって、欠けていた部分が発見されました。それらを「菌類図譜・第二集」として、今回初めて公開しています。

これが実際に見るとかなり細かくて驚きました。また会場では、そもそも何故に熊楠が図譜を残したのかや、何を目的にしようとしていたのかについても、パネルで検証していました。理解も深まるのではないでしょうか。

「南方二書」

神社合祀反対運動も熊楠の重要な活動の1つでした。1906年に明治政府は、神社合祀に関する勅令を出します。それは町村合併により、複数の神社を1つに統合するもので、廃止された神社の土地を民間に払い下げることを目的としました。日露戦争での戦費を補う意味もあったそうです。

これに異を唱えたのが熊楠でした。彼は神社の森が消えることで、貴重な生態系が破壊されることや、日本の精神世界に悪しき影響を与えると指摘しました。かの民俗学者、柳田国男も熊楠の支援にまわり、反対意見を記した「南方二書」を印刷し、各界の有識者に配布しました。一種の自然保護運動と呼んでも差し支えないかもしれません。

「熊楠の自筆原稿」 十二支考「鼠」原稿

ラストは、熊楠が、1914年から雑誌「太陽」に連載した「十二支考」でした。各年の干支の動物について、各国語の語源、ないし生物学的特徴、史話、民俗などの分野の知識を紹介するもので、今でも熊楠の世界観を示す著作として知られています。

「虎 腹稿」

その自筆原稿とともに重要なのが、複数の腹稿と呼ばれるメモでした。しかし単にメモといえども、極めて個性的で、素人では文字の解読はもはや出来ません。

「智の構造を探る」 パネル展示

それゆえに現在も副稿を解読すべく研究が進んでいるそうです。熊楠の思考プロセスを垣間見るかのようでした。

「南方熊楠ー100年早かった智の人」会場風景

会場は、常設展内、日本館1階の企画展示室です。必ずしも広いスペースではありませんが、ともかく資料は大変に豊富で、熊楠の業績を丁寧にかつ多面的に追いかけていました。

休日の夕方前に行ってきましたが、場内は思いの外に混雑していました。行列などは皆無ですが、金曜、土曜日の夜間開館も有用となりそうです。

また係の方に申し出ると、内容に準拠した立派なリーフレットも頂戴出来ました。常設展入館料で観覧可能ですが、一特別展としても遜色がありません。想像以上に充実していました。

3月4日まで開催されています。これはおすすめします。

「南方熊楠ー100年早かった智の人」 国立科学博物館

会期:2017年12月19日(火)~2018年3月4日(日)

休館:7月18日(火)、9月4日(月)、11日(月)、19日(火)。

時間:9:00~17:00。

*毎週金・土曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般・大学生620円、高校生以下無料。

住所:台東区上野公園7-20

交通:JR線上野駅公園口徒歩5分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成線京成上野駅徒歩10分。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )