都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「牧野邦夫ー写実の精髄」 練馬区立美術館

練馬区立美術館

「牧野邦夫ー写実の精髄」

4/14-6/2

練馬区立美術館で開催中の「牧野邦夫ー写実の精髄」の特別内覧会に参加してきました。

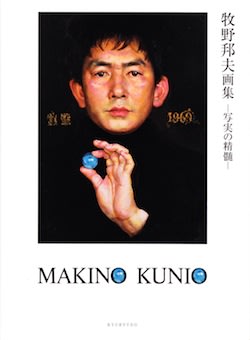

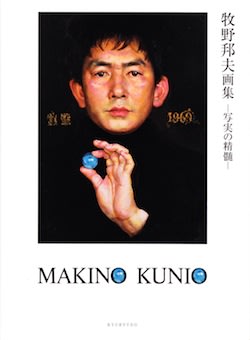

いきなりですが、上のチラシの表紙。男の意思漲る目力。一体、この強烈なまでにインパクトのある肖像は何者なのか。この図版を美術館のWEBで初めて見て以来、頭の片隅から離れることはありませんでした。

断言します。この肖像しかり、凄まじき熱気。耽美とエロス。そして自己愛。濃厚極まる画の迫力にのまれること間違いありません。

画家の名は牧野邦夫。大正末期の東京に生まれ、大戦後に東京美術学校油画科を卒業。レンブラントに憧れながら写実表現を追求。1986年に61歳で亡くなるまで独自の道を歩み続けた洋画家です。

左:「旅人」1981年 油彩・キャンバス

それにしても今、世間において牧野邦夫を知っている人物がどれほどいるのか。生前の牧野は特定の団体に属さず活動。そもそも決して知名度の高い画家とは言えません。

しかも没後も遺作展が1990年に小田急のギャラリーで開催された程度。画業をまとめて展観した機会は殆どなく、ともすると絵画史に埋れがちな存在でもありました。

そこをこのところ好企画連発の練馬区立美術館。レゾネにすら載っていない新発見作を含む全120点余の作品で画家の全貌を紹介。まさに牧野復権と言うべきメモリアルな展覧会を行っています。

少々前置きが長くなりました。それではいくつかの作品を見ていきましょう。

左:「未完成の塔」未完 油彩・キャンバス

まずは会場入口の一枚、「未完成の塔」。いきなり何故に未完成作が、と思ってしまいますが、実はこの五重塔、50歳を過ぎた牧野が10年かけて一層ずつ描こうと牧野が決意したもの。完成予定は90歳。しかし牧野は61歳でなくなったため、一番下と次の層の一部しか出来上がっていないのです。

この作品に見る牧野の言わば絵画への執念。彼の作品は何れも描くことに対しての強い執着心が感じられます。

また執着といえば一貫して取り上げられるのが人物。自画像です。

レンブラントも多数の自画像を残しましたが、牧野もそれを追うかのように自己の姿をひたすら描き続けます。

左:「ビー玉の自画像」1963年 油彩・キャンバス

初めに挙げたチラシの作品も自画像、その名も「ビー玉の自画像」です。目から放たれる牧野の強き自信。瞳の向こうには強烈なナルシズムが。魂を射抜かれます。

左:「武装する自画像」1986年 油彩・板

また彼は自画像において変幻自在、多様に姿形を変えていくのも特異なところ。晩年に残した自画像は武装した姿。しかも甲冑には魑魅魍魎、謎めいた妖怪のような生き物が跋扈しています。

左:「室内の自画像」1976年 油彩・キャンバス

右:「白い自画像」1978年 油彩・キャンバス

一作家の一回顧展では異例とも呼べる自画像数、しかもその異様な出で立ち。牧野の特異な画風は一連の自画像から見ても明らかでした。

右:「仙人と裸婦」1984年 油彩・キャンバス

さて牧野を特徴付けるもう一つの要素。それは耽美とエロスです。まるでウルビーノのヴィーナスを逆に捉えたような「仙人と裸婦」。血のように赤いシーツに青白い肌をした裸婦が。ちなみに牧野の裸体表現においてはこの青白さもポイント。白い肌に血管が透き通り、ゾッとするような生々しい質感を引き出しています。

牧野は1960年代に渡欧。アムステルダムからパリやウィーンに滞在しては美術館を巡礼。西洋のいわゆる写実的な古典絵画に魅せられました。

しかし牧野の強みは単に西洋由来の写実表現だけではないところ。芥川や平家物語、またサドなどの文学的主題も取り込み、もはやグロテスクでさえある画風を展開。幻想からマニエリスムを行き来しながら、怪奇的空間を作りあげていくのです。

右:「インパール」(高木俊明作品より)1980年 油彩・キャンバス

また写実と言っても、時に藤田嗣治を思わせるような作品があるのも特徴。「インパール」における戦争の惨禍、このおぞましい光景。かの藤田のアッツ島玉砕を連想させます。

「落ちた雀」1982年 油彩・キャンバス

それでいてファブリティウスでも思わせるような軽妙でかつ繊細な静物も。また一転して岸田劉生や山本芳翠風のアクの強い作品がある。また北斎や若冲を好んでいたというエピソードが。ともかく西洋的リアリズムと日本の土俗性が混在しています。

「天守物語1、2」(泉鏡花作品より)1978年 油彩・キャンバス

傑作は「天守物語」。泉鏡花の物語をモチーフにした2点。図録巻頭にテキストを寄せた山下裕二先生をして「戦後日本にこれほどモニュメンタルな油絵があっただろうか」と言わしめる作品です。

「牧野邦夫展」会場風景

率直に申し上げると牧野の作品、万人受けするものではないかもしれません。しかしながらそうした評価など打ち破ってしまうほどの強烈な個性。久々に絵画の前で足がすくみました。

【ゲストによるスペシャルトーク、牧野邦夫へのまなざし】

4月20日(土)五味文彦(画家)

5月4日(土)諏訪敦(画家)

5月18日(土)石黒賢一郎(画家)

6月1日(土)山下裕二(明治学院大学教授)

ナビゲーター:野地耕一郎(当館主任学芸員)

*各日午後3時から展示室内で開催。

*当日の展覧会チケットが必要。事前申込不要

6月2日まで開催されています。ずばりおすすめします。

牧野邦夫画集 写実の精髄/求龍堂」

牧野邦夫画集 写実の精髄/求龍堂」

*本展にあわせて刊行された公式図録兼書籍。定評のある求龍堂から。牧野邦夫画集の決定版です。

「牧野邦夫ー写実の精髄」 練馬区立美術館

会期:4月14日(日)~6月2日(日)

休館:月曜日。但し4月29日(月・祝)、5月6日(月・祝)は開館。翌日休館。

時間:10:00~18:00

料金:大人500円、大・高校生・65~74歳300円、中学生以下・75歳以上無料。

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

注)写真は特別内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「牧野邦夫ー写実の精髄」

4/14-6/2

練馬区立美術館で開催中の「牧野邦夫ー写実の精髄」の特別内覧会に参加してきました。

いきなりですが、上のチラシの表紙。男の意思漲る目力。一体、この強烈なまでにインパクトのある肖像は何者なのか。この図版を美術館のWEBで初めて見て以来、頭の片隅から離れることはありませんでした。

断言します。この肖像しかり、凄まじき熱気。耽美とエロス。そして自己愛。濃厚極まる画の迫力にのまれること間違いありません。

画家の名は牧野邦夫。大正末期の東京に生まれ、大戦後に東京美術学校油画科を卒業。レンブラントに憧れながら写実表現を追求。1986年に61歳で亡くなるまで独自の道を歩み続けた洋画家です。

左:「旅人」1981年 油彩・キャンバス

それにしても今、世間において牧野邦夫を知っている人物がどれほどいるのか。生前の牧野は特定の団体に属さず活動。そもそも決して知名度の高い画家とは言えません。

しかも没後も遺作展が1990年に小田急のギャラリーで開催された程度。画業をまとめて展観した機会は殆どなく、ともすると絵画史に埋れがちな存在でもありました。

そこをこのところ好企画連発の練馬区立美術館。レゾネにすら載っていない新発見作を含む全120点余の作品で画家の全貌を紹介。まさに牧野復権と言うべきメモリアルな展覧会を行っています。

少々前置きが長くなりました。それではいくつかの作品を見ていきましょう。

左:「未完成の塔」未完 油彩・キャンバス

まずは会場入口の一枚、「未完成の塔」。いきなり何故に未完成作が、と思ってしまいますが、実はこの五重塔、50歳を過ぎた牧野が10年かけて一層ずつ描こうと牧野が決意したもの。完成予定は90歳。しかし牧野は61歳でなくなったため、一番下と次の層の一部しか出来上がっていないのです。

この作品に見る牧野の言わば絵画への執念。彼の作品は何れも描くことに対しての強い執着心が感じられます。

また執着といえば一貫して取り上げられるのが人物。自画像です。

レンブラントも多数の自画像を残しましたが、牧野もそれを追うかのように自己の姿をひたすら描き続けます。

左:「ビー玉の自画像」1963年 油彩・キャンバス

初めに挙げたチラシの作品も自画像、その名も「ビー玉の自画像」です。目から放たれる牧野の強き自信。瞳の向こうには強烈なナルシズムが。魂を射抜かれます。

左:「武装する自画像」1986年 油彩・板

また彼は自画像において変幻自在、多様に姿形を変えていくのも特異なところ。晩年に残した自画像は武装した姿。しかも甲冑には魑魅魍魎、謎めいた妖怪のような生き物が跋扈しています。

左:「室内の自画像」1976年 油彩・キャンバス

右:「白い自画像」1978年 油彩・キャンバス

一作家の一回顧展では異例とも呼べる自画像数、しかもその異様な出で立ち。牧野の特異な画風は一連の自画像から見ても明らかでした。

右:「仙人と裸婦」1984年 油彩・キャンバス

さて牧野を特徴付けるもう一つの要素。それは耽美とエロスです。まるでウルビーノのヴィーナスを逆に捉えたような「仙人と裸婦」。血のように赤いシーツに青白い肌をした裸婦が。ちなみに牧野の裸体表現においてはこの青白さもポイント。白い肌に血管が透き通り、ゾッとするような生々しい質感を引き出しています。

牧野は1960年代に渡欧。アムステルダムからパリやウィーンに滞在しては美術館を巡礼。西洋のいわゆる写実的な古典絵画に魅せられました。

しかし牧野の強みは単に西洋由来の写実表現だけではないところ。芥川や平家物語、またサドなどの文学的主題も取り込み、もはやグロテスクでさえある画風を展開。幻想からマニエリスムを行き来しながら、怪奇的空間を作りあげていくのです。

右:「インパール」(高木俊明作品より)1980年 油彩・キャンバス

また写実と言っても、時に藤田嗣治を思わせるような作品があるのも特徴。「インパール」における戦争の惨禍、このおぞましい光景。かの藤田のアッツ島玉砕を連想させます。

「落ちた雀」1982年 油彩・キャンバス

それでいてファブリティウスでも思わせるような軽妙でかつ繊細な静物も。また一転して岸田劉生や山本芳翠風のアクの強い作品がある。また北斎や若冲を好んでいたというエピソードが。ともかく西洋的リアリズムと日本の土俗性が混在しています。

「天守物語1、2」(泉鏡花作品より)1978年 油彩・キャンバス

傑作は「天守物語」。泉鏡花の物語をモチーフにした2点。図録巻頭にテキストを寄せた山下裕二先生をして「戦後日本にこれほどモニュメンタルな油絵があっただろうか」と言わしめる作品です。

「牧野邦夫展」会場風景

率直に申し上げると牧野の作品、万人受けするものではないかもしれません。しかしながらそうした評価など打ち破ってしまうほどの強烈な個性。久々に絵画の前で足がすくみました。

【ゲストによるスペシャルトーク、牧野邦夫へのまなざし】

4月20日(土)五味文彦(画家)

5月4日(土)諏訪敦(画家)

5月18日(土)石黒賢一郎(画家)

6月1日(土)山下裕二(明治学院大学教授)

ナビゲーター:野地耕一郎(当館主任学芸員)

*各日午後3時から展示室内で開催。

*当日の展覧会チケットが必要。事前申込不要

6月2日まで開催されています。ずばりおすすめします。

牧野邦夫画集 写実の精髄/求龍堂」

牧野邦夫画集 写実の精髄/求龍堂」*本展にあわせて刊行された公式図録兼書籍。定評のある求龍堂から。牧野邦夫画集の決定版です。

「牧野邦夫ー写実の精髄」 練馬区立美術館

会期:4月14日(日)~6月2日(日)

休館:月曜日。但し4月29日(月・祝)、5月6日(月・祝)は開館。翌日休館。

時間:10:00~18:00

料金:大人500円、大・高校生・65~74歳300円、中学生以下・75歳以上無料。

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

注)写真は特別内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )