都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「勝坂縄文展」 神奈川県立歴史博物館

神奈川県立歴史博物館

「勝坂縄文展」

2012/12/15-2013/2/7

神奈川県立歴史博物館で開催中の「勝坂縄文展」へ行ってきました。

東博の土偶展しかり、近年改めて美術の観点からも注目の集まる縄文時代の遺物。荒々しい火焔土器を含め、力強く生命感に溢れた造形美に惹かれる方も多いかもしれません。

そうした縄文土器を通して、縄文人の生活に思いを馳せようとするのが本展の趣旨。ただ単純に縄文土器の優品なりを紹介する展覧会ではありません。

注)展示室内の写真の撮影、および掲載については、事前に県立博物館の許可を得ています。

勝坂縄文展展示室風景

一見、土器が整然と並ぶ会場の各所には、「見て楽しめる」仕掛けが満載。私自身、縄文土器を今回ほど面白く、また興味深く見たのは初めてでした。

縄文の熱気に飲まれて少し熱くなりました。まずは勝坂遺跡、勝坂土器とは何ぞやというお話を簡単に。

これは神奈川県相模原市南区にある縄文時代中期の大集落跡で、そこから出土した土器(厳密には一定の様式。)を勝坂式と呼んでいます。また特徴としては立体的でかつ豪胆な装飾が多く、把手に動物や人物のモチーフを付けているものも珍しくないそうです。

では早速、展示の様子を。冒頭で出迎えてくれるのは可愛らしい「縄文の貴公子」くん。

手前:「縄文の貴公子」

あどけない少年のような表情、やはり土偶の一部かと思いきや意外。縦横20センチもの大きさは日本の縄文時代の「あたま」としては異例の大きさ。類例はありません。とすると土器の把手、いわゆる人面把手の一種なのか。実のところよく分かってないのだそうです。

そしてこの展示では「分からない」ことをさも分かったように説明せず、みんなで考えてみようというのが一つのスタンス。

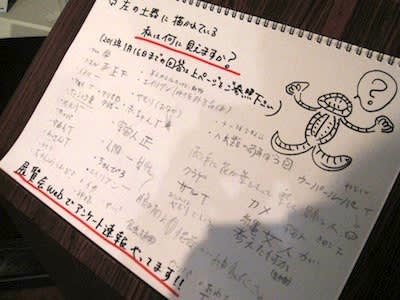

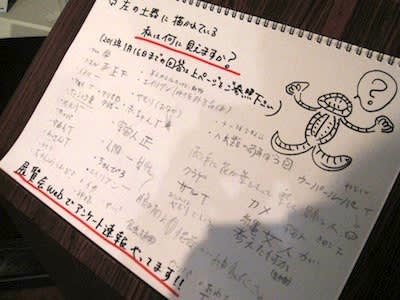

「縄文土器に描かれた、なぞの生き物」

例えば勝坂土器の模様でよく見られる謎めいた模様、これは一体何が描かれているのかをアンケートで集約。ヘビなのかカエルのか人間なのかそれとも宇宙人なのか。その結果をWEB上で公開(しかも随時更新!)する試みも実施されているのです。

「これは、なんだ!?縄文時代は、なぞだらけ」(アンケート結果集計)

また口縁の下に小さな孔と鍔のような粘土の巡る「有孔鍔付土器」と呼ばれる土器も登場しますが、これもまた用途不明。楽器の太鼓なのか、はたまた酒造りに使ったのか。諸説ありますが、詳しいことはよく分かっていません。

「有孔鍔付土器」

もちろんこちらもアンケートを実施。太鼓説と酒造り説、さらには新説として虫かご説などなど。会場には太鼓に復元した土器を実際に叩くことも可能ですが、それにしても用途を考えながら土器を見るという体験自体が驚くほど新鮮です。

「人間としての縄文人(うまい?へた?)」コーナー

さらにうまい下手の観点で土器を見比べようとする大胆なコーナーも。

さらに内側の見えない場所にドングリが埋め込まれている土器も展示し、一体何のために縄文人たちがそのようなことを行ったのかを問いただす試みも行っています。(焼く時に割れるように仕掛けた陰謀ではないかというお話が。)

「縄文人のゴマカシ」コーナー

*回転台で土器が動き、「ゴマカシ」た部分が現れます。

極めつけは文様の崩れた失敗作(?)です。そしてそれを縄文人が一生懸命にごまかして取り繕うとしようとしていたのではないか、ということも合わせて紹介。

「土偶」

ともかく縄文の作り手たちがどのように土器を作り、また使ったのかを考えていくような展示が繰り広げられているわけです。

また特徴としては岡本太郎の引用があること。彼の撮影した縄文土器の写真の他、絵画や立体作品も出品。いわゆる縄文を発見した岡本太郎を通して、現代の我々が如何に縄文に向き合い、また何を引き出すのか。そうしたことにも目を向けさせられます。

勝坂土器の標式資料

ラストには勝坂遺跡を最初に調査した大山柏の業績と、勝坂土器の標式資料(型式の基準となる土器)も展示。実は勝坂土器の標式資料の多くは二次大戦で焼失したとも言われていましたが、この度、改めて調査研究。標本の15点のうち10点を確認することに成功しました。

縄文土器との撮影スポット

入口では本物の縄文土器との撮影スポットも。何と写真は無料でいただけるという太っ腹サービス、さらに入場料でいただける解説冊子も豪華。また会場にはムササビの標本が飛んでいたり、手書きのキャプションがあったりと、ともかく至れり尽くせりのおもてなしです。

縄文土器類タッチコーナー

なお本展企画で神奈川県埋蔵文化財センターの千葉毅さんのギャラリートークが抜群に面白い!(この日も聞きました。)参加されることをおすすめします。

「ギャラリートーク・親子向けギャラリートーク」

日程:1月6日(日)、1月19日(土)、1月26日(土)、2月3日(日)

ギャラリートーク 14:00~14:45

親子向けトーク 11:00~11:30

歴史博物館で千葉さんのトークを聞けるチャンスはあと一回、2/3(日)だけです!

本展企画者で神奈川県埋蔵文化財センターの千葉毅さん

まさに土器を新たな切り口で世に問う「見て楽しい」展覧会。小規模ではあるものの、それこそ従来の考古展の在り方に一石を投じた意欲的な企画ではないでしょうか。

勝坂縄文展入口

2月7日まで開催されています。ずばりおすすめします。*本展終了後、相模原市立博物館(2/16~3/20)へと巡回。

「平成24年度かながわの遺跡展・巡回展 勝坂縄文展」 神奈川県立歴史博物館

会期:2012年12月15日(土)~2013年2月7日(木)

休館:毎週月曜日。(祝日の場合は開館。)年末年始(12/28~1/4)。資料整理休館日(1/29)。

時間:9:30~17:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般300(250)円、学生200(150)円、高校生・65歳以上100(100)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:横浜市中区南仲通5-60

交通:みなとみらい線馬車道駅3・5番出口徒歩1分。横浜市営地下鉄関内駅9番出口より徒歩5分。JR線桜木町駅、関内駅より徒歩10分。

注)写真は受付にて博物館の許可を得て撮影したものです。

「勝坂縄文展」

2012/12/15-2013/2/7

神奈川県立歴史博物館で開催中の「勝坂縄文展」へ行ってきました。

東博の土偶展しかり、近年改めて美術の観点からも注目の集まる縄文時代の遺物。荒々しい火焔土器を含め、力強く生命感に溢れた造形美に惹かれる方も多いかもしれません。

そうした縄文土器を通して、縄文人の生活に思いを馳せようとするのが本展の趣旨。ただ単純に縄文土器の優品なりを紹介する展覧会ではありません。

注)展示室内の写真の撮影、および掲載については、事前に県立博物館の許可を得ています。

勝坂縄文展展示室風景

一見、土器が整然と並ぶ会場の各所には、「見て楽しめる」仕掛けが満載。私自身、縄文土器を今回ほど面白く、また興味深く見たのは初めてでした。

縄文の熱気に飲まれて少し熱くなりました。まずは勝坂遺跡、勝坂土器とは何ぞやというお話を簡単に。

これは神奈川県相模原市南区にある縄文時代中期の大集落跡で、そこから出土した土器(厳密には一定の様式。)を勝坂式と呼んでいます。また特徴としては立体的でかつ豪胆な装飾が多く、把手に動物や人物のモチーフを付けているものも珍しくないそうです。

では早速、展示の様子を。冒頭で出迎えてくれるのは可愛らしい「縄文の貴公子」くん。

手前:「縄文の貴公子」

あどけない少年のような表情、やはり土偶の一部かと思いきや意外。縦横20センチもの大きさは日本の縄文時代の「あたま」としては異例の大きさ。類例はありません。とすると土器の把手、いわゆる人面把手の一種なのか。実のところよく分かってないのだそうです。

そしてこの展示では「分からない」ことをさも分かったように説明せず、みんなで考えてみようというのが一つのスタンス。

「縄文土器に描かれた、なぞの生き物」

例えば勝坂土器の模様でよく見られる謎めいた模様、これは一体何が描かれているのかをアンケートで集約。ヘビなのかカエルのか人間なのかそれとも宇宙人なのか。その結果をWEB上で公開(しかも随時更新!)する試みも実施されているのです。

「これは、なんだ!?縄文時代は、なぞだらけ」(アンケート結果集計)

また口縁の下に小さな孔と鍔のような粘土の巡る「有孔鍔付土器」と呼ばれる土器も登場しますが、これもまた用途不明。楽器の太鼓なのか、はたまた酒造りに使ったのか。諸説ありますが、詳しいことはよく分かっていません。

「有孔鍔付土器」

もちろんこちらもアンケートを実施。太鼓説と酒造り説、さらには新説として虫かご説などなど。会場には太鼓に復元した土器を実際に叩くことも可能ですが、それにしても用途を考えながら土器を見るという体験自体が驚くほど新鮮です。

「人間としての縄文人(うまい?へた?)」コーナー

さらにうまい下手の観点で土器を見比べようとする大胆なコーナーも。

さらに内側の見えない場所にドングリが埋め込まれている土器も展示し、一体何のために縄文人たちがそのようなことを行ったのかを問いただす試みも行っています。(焼く時に割れるように仕掛けた陰謀ではないかというお話が。)

「縄文人のゴマカシ」コーナー

*回転台で土器が動き、「ゴマカシ」た部分が現れます。

極めつけは文様の崩れた失敗作(?)です。そしてそれを縄文人が一生懸命にごまかして取り繕うとしようとしていたのではないか、ということも合わせて紹介。

「土偶」

ともかく縄文の作り手たちがどのように土器を作り、また使ったのかを考えていくような展示が繰り広げられているわけです。

また特徴としては岡本太郎の引用があること。彼の撮影した縄文土器の写真の他、絵画や立体作品も出品。いわゆる縄文を発見した岡本太郎を通して、現代の我々が如何に縄文に向き合い、また何を引き出すのか。そうしたことにも目を向けさせられます。

勝坂土器の標式資料

ラストには勝坂遺跡を最初に調査した大山柏の業績と、勝坂土器の標式資料(型式の基準となる土器)も展示。実は勝坂土器の標式資料の多くは二次大戦で焼失したとも言われていましたが、この度、改めて調査研究。標本の15点のうち10点を確認することに成功しました。

縄文土器との撮影スポット

入口では本物の縄文土器との撮影スポットも。何と写真は無料でいただけるという太っ腹サービス、さらに入場料でいただける解説冊子も豪華。また会場にはムササビの標本が飛んでいたり、手書きのキャプションがあったりと、ともかく至れり尽くせりのおもてなしです。

縄文土器類タッチコーナー

なお本展企画で神奈川県埋蔵文化財センターの千葉毅さんのギャラリートークが抜群に面白い!(この日も聞きました。)参加されることをおすすめします。

「ギャラリートーク・親子向けギャラリートーク」

日程:1月6日(日)、1月19日(土)、1月26日(土)、2月3日(日)

ギャラリートーク 14:00~14:45

親子向けトーク 11:00~11:30

歴史博物館で千葉さんのトークを聞けるチャンスはあと一回、2/3(日)だけです!

本展企画者で神奈川県埋蔵文化財センターの千葉毅さん

まさに土器を新たな切り口で世に問う「見て楽しい」展覧会。小規模ではあるものの、それこそ従来の考古展の在り方に一石を投じた意欲的な企画ではないでしょうか。

勝坂縄文展入口

2月7日まで開催されています。ずばりおすすめします。*本展終了後、相模原市立博物館(2/16~3/20)へと巡回。

「平成24年度かながわの遺跡展・巡回展 勝坂縄文展」 神奈川県立歴史博物館

会期:2012年12月15日(土)~2013年2月7日(木)

休館:毎週月曜日。(祝日の場合は開館。)年末年始(12/28~1/4)。資料整理休館日(1/29)。

時間:9:30~17:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般300(250)円、学生200(150)円、高校生・65歳以上100(100)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:横浜市中区南仲通5-60

交通:みなとみらい線馬車道駅3・5番出口徒歩1分。横浜市営地下鉄関内駅9番出口より徒歩5分。JR線桜木町駅、関内駅より徒歩10分。

注)写真は受付にて博物館の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )