都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

『加藤泉一寄生するプラモデル』 ワタリウム美術館

『加藤泉一寄生するプラモデル』

2022/11/6〜2023/3/12

ワタリウム美術館で開催中の『加藤泉一寄生するプラモデル』を見てきました。

1969年に生まれた美術家の加藤泉は、2000年代から主に人型をした木彫を発表すると、ソフトビニール、石、布など幅広い素材を用いて作品を制作してきました。

その加藤がコロナ禍の中、じっくり向き合ったというプラモデルを中心に構成されたのが『加藤泉一寄生するプラモデル』で、「ジオラマ」シリーズをはじめ、木版画や石の作品などが展示されていました。

「ジオラマ」シリーズとは、ビンテージプラモデルと木彫を取り入れた作品で、山や海、草地などを木で象った上に、ソフトビニールによる人型とプラモデルが組み込まれていました。どことなくシュールな雰囲気も面白いかもしれません。

また人の顔をしつつ、4本の脚で馬のように立つ木彫の背中に、ゴリラや鳥などのプラモデルが乗っている大型の彫刻も目立っていました。一般的にプラモデルはつなぎ目を消すものの、あえて強調するように残しているのも興味深く感じました。

今回の個展で最も面白く思えたのが、『オリジナル・プラスチックモデル』と題されたプラモデルの作品でした。

これは加藤が重要な素材として用いる石をプラモデルに仕立てたもので、プラスチックのパーツだけでなく、パーツに貼るデカールから作品解釈を記したポスター、また組立説明書、さらに次回作を予告した箱までも作って展示していました。

自作の石をプラモデル化し、さらにひとつのパッケージとして見せるアイデアそのものも大変にユニークではないでしょうか。昔のプラモデルをオマージュしたようなビンテージ風の箱といった細部の作り込みにも大いに目を引かれました。

ワタリウム美術館より外苑西通りを挟んだ屋外のスペースでも、石を用いた人型の作品が公開されていました。これは宮城県石巻市にて開かれた『リボーンアートフェスティバル 2021-22』に出展されたもので、同地の採石場で取り出された稲井石を素材としていました。

石がプラモデルに!? 新たな素材と表現に挑戦する美術家、加藤泉の創作世界https://t.co/J9xG0WZRYN ビンテージプラモデルといったノスタルジックな素材に向き合いつつ、変幻自在に新たな作品を生み出す、加藤の遊び心にも満ちた制作を、ワタリウム美術館で見ておきたい。 pic.twitter.com/YpW23op4uw

— Pen Magazine (@Pen_magazine) November 30, 2022

石がプラモデルに!? 新たな素材と表現に挑戦する美術家、加藤泉の創作世界|Pen Online

3月12日まで開催されています。

『加藤泉一寄生するプラモデル』 ワタリウム美術館(@watarium)

会期:2022年11月6日(日)〜 2023年3月12日(日)

休館:月曜日。

時間:11:00~19:00

*毎週水曜日は21時まで開館。

料金:一般1200円、25歳以下(学生・高校生)及び70歳以上1000円、小・中学生500円。

*ペア券:大人2人2000円。

住所:渋谷区神宮前3-7-6

交通:東京メトロ銀座線外苑前駅より徒歩8分。

『中﨑透 フィクション・トラベラー』 水戸芸術館

『中﨑透 フィクション・トラベラー』

2022/11/5~2023/1/29

水戸芸術館 現代美術ギャラリーで開催中の『中﨑透 フィクション・トラベラー』を見てきました。

1976年に生まれた美術家、中﨑透は、絵画やドローイング、また看板をモチーフとした作品を手がけ、言葉や認識の中に生じる「ズレ」をテーマに多様な活動をしてきました。

その中﨑が生まれ育った茨城県水戸市の水戸芸術館にて開かれているのが『中﨑透 フィクション・トラベラー』で、絵画から過去のインスタレーションの再構成、はたまたカラーアクリルと蛍光灯による近年の立体などが展示されていました。

まず今回の個展で面白いのは単に作品を回顧的に示すのではなく、美術館そのものをモチーフに、水戸および同館にまつわる物語が展開していることで、水戸市界隈に住む30代から70代の5名に行ったインタビューをもとに制作されました。

このインタビューをもとにしたテキストが会場の壁の随所に展示されていて、いずれも水戸や水戸芸術館にまつわる過去の出来事や思い出、また個人的で曖昧な記憶などが記されていました。

はじめは戦前の水戸で防空壕に入った記憶や戦後の配給などのエピソードが綴られていて、それとともにテキストの一部を引用した中﨑による絵画や紅白幕を用いた作品などが並んでいました。

会場の中央で行手を遮るかのように展示されたのが鉄パイプの足場を組んだインスタレーションで、そこでは水戸芸術館の設計から誕生、また館長の選任から建設への反対運動など、いわば美術館の成り立ちがテキストにて示されていました。

この一連のインタビューと中﨑の作品を交互に追っていくと、水戸と美術館、そして同地に関する人々や中﨑本人の生き様などが浮かび上がるようで、物語は自叙伝的要素を含みつつ、あたかも虚構と現実がないまぜになるかのようにして重層的に展開していました。

中﨑の活動の中核の1つである「看板屋なかざき」の看板の作品も目立っていたかもしれません。新旧の作品とテキストが交差する展示室を歩いていると、過去から未来へと紡がれた水戸のもう1つの物語の中を旅しているかのようでした。

\⠀展覧会を映像で⠀/企画展「中﨑透 フィクション・トラベラー」会場の様子を体感いただける記録映像が完成いたしました!看板をモチーフにした代表作から、絵画、アクリルと蛍光灯の立体作品…カラフルで見ごたえたっぷりの本展、ぜひお見逃しなく!!▼Youtubehttps://t.co/bqrHRIpC8I

— 水戸芸術館 (公式) (@art_tower_mito) January 13, 2023

一部の作品を除いて撮影が可能でした。

会期も残すところ約1週間となりました。1月29日まで開催されています。

『中﨑透 フィクション・トラベラー』 水戸芸術館 現代美術ギャラリー(@MITOGEI_Gallery)

会期:2022年11月5日(土)~2023年1月29日(日)

休館:月曜日。年末年始(12月26日~1月3日)、ただし1月9日(月・祝)は開館し、1月10日は休館。

時間:10:00~18:00

*入館は17:30まで。

料金:一般900円、団体(20名以上)700円。高校生以下、70歳以上は無料。

住所:茨城県水戸市五軒町1-6-8

交通:JR線水戸駅北口バスターミナル4~7番のりばから「泉町1丁目」下車。徒歩2分。

『ドリーム/ランド』 神奈川県民ホールギャラリー

『ドリーム/ランド』

2022/12/18~2023/1/28

ランドとドリームの2つのキーワードを起点に、現代アーティストが作品を展示する展覧会が、神奈川県民ホールギャラリーにて開かれています。

それが『ドリーム/ランド』で、青山悟、枝史織、角文平、笹岡由梨子、林勇気、山嵜雷蔵、シンゴ・ヨシダの各アーティストが、刺繍や油絵、日本画、彫刻、映像などの幅広いジャンルの作品を公開していました。

工業用ミシンを用い、精緻な刺繍を素材にした作品を手がける青山悟は、1万円札と1ドル札をモチーフとしたインスタレーションを展開していて、ジュラルミンケースの中では刺繍を制作する様子を捉えた映像も見ることができました。

生花と顔面をモチーフにした人形たちが歌う笹岡由梨子の『パンジー』も賑やかかもしれません。色とりどりの電飾などで彩られた人形たちは、奇怪でありながらも親しみも覚え、ユーモラスでかつ哀愁を帯びた表情をしていました。

奇岩ともいえるような島を岩絵具で描いたのが、複数の視点から捉えた空間を繋ぎ合わせた風景画のシリーズで知られる日本画家の山嵜雷蔵でした。

いずれもほぼ揺らぎのない水面の上に、まるで宙に浮くかのようにして島が静かに横たわっていて、幻想的な雰囲気に包まれていました。それこそ島へ向かえばもう戻ることのできない彼岸が広がっているようにも感じられました。

日常的な素材を用いつつ、本来のものの持つ機能や意味をずらし、新たな意味を与える彫刻を制作する角文平の『Monkey trail』と題したインスタレーションも充実していたのではないでしょうか。

さまざまなオブジェが一本の道の左右にジオラマのように広がっていて、最奥部には惑星を思わせる巨大な球体とアンテナをつけた家などの建造物が宙に浮いていました。

ハイライトを飾るのが、階段のある吹き抜けの大空間にて展示された林勇気の映像インスタレーション、『another world - vanishing point』でした。

自ら撮影した膨大な量の写真をコンピュータに取り込み、切り抜き重ね合わせることで映像を作る手法で知られる林は、ここで5000ものアイテムを空間全体へ投影していて、暗闇の中で次第にスピードを加速させるようにぐるぐると巡っていました。

🚀ドリーム/ランド🌈ジェルジ・リゲティ《100台のメトロノームのためのポエム・サンフォニック》終了いたしました。ご来場いただいた皆様、お気に留めてくださった皆様、誠にありがとうございました。引き続きドリーム/ランドをよろしくおねがい致します!#神奈川県民ホールギャラリー pic.twitter.com/HSyhHu2mQ8

— 神奈川県民ホールギャラリー (@kanaken_gallery) January 14, 2023

その無数のアイテムの回転に身を委ね、速度を上げては渦巻く光景を目にしていると、いつしかアイテムの波に飲まれて自身も消えゆくような錯覚に陥りました。この特徴的な巨大空間だからこそ成し得た迫力ある映像インスタレーションといえるかもしれません。

水曜日がお休みです。1月28日まで開催されています。

『ドリーム/ランド』 神奈川県民ホールギャラリー(@kanaken_gallery)

会期:2022年12月18日(日)~2023年1月28日(土)

休館:水曜日、年末年始(12月30日~1月4日)

時間:11:00~18:00

料金:一般800円、学生・65歳以上500円、高校生以下無料。

住所:横浜市中区山下町3-1

交通:みなとみらい線日本大通り駅3番出口より徒歩約6分。JR線関内、石川町両駅より徒歩約15分。横浜市営地下鉄関内1番出口より徒歩約15分。

『特別企画「大安寺の仏像」』 東京国立博物館 本館11室

『特別企画「大安寺の仏像」』

2023/1/2~3/19

重要文化財『不空羂索観音菩薩立像』 奈良時代・8世紀 奈良・大安寺

東京国立博物館 本館11室で開催中の『特別企画「大安寺の仏像」』を見てきました。

奈良時代に7つの大寺院の筆頭とされた大安寺は、国家によって造営された日本最初の国立寺院として知られ、日本の仏教の歴史上にとって重要な役割を果たしました。

その大安寺に伝わる奈良時代の仏像を紹介するのが『特別企画「大安寺の仏像」』で、重要文化財7件を含む8躯の仏像に加え、同寺に出土した奈良時代の瓦などが展示されていました。

重要文化財『多聞天立像(四天王立像のうち)』 奈良時代・8世紀 奈良・大安寺

まず会場の入口にて展示されていたのが四天王立像のうちの『多聞天立像』で、左手を腰に当てつつ右手を振り上げながら、憤怒の表情にて人を見下ろすように立っていました。

重要文化財『多聞天立像(四天王立像のうち)』 奈良時代・8世紀 奈良・大安寺

幅と奥行きのある体つきは重厚感があり、兜や胸の甲には中国の唐に由来するという緻密な文様が刻まれていて、右足を曲げているからか躍動感も感じられました。

重要文化財『増長天立像(四天王立像のうち)』 奈良時代・8世紀 奈良・大安寺

同じように右手を振り上げながらもやや落ち着いた表情を見せるのが、同じ四天王立像のうちの『増長天立像』で、顎を引きつつ両足を開いてはどっしりと直立していました。

大安寺の四天王立像はいずれも体が太めに表され、甲には装飾的な文様が象られているのが特徴で、像の高さや作風に違いが見られるものの、奈良時代の後期の頃に造られました。

重要文化財『楊柳観音菩薩立像』 奈良時代・8世紀 奈良・大安寺

奈良時代の木彫の中でも優れた作例とされるのが『楊柳観音菩薩立像』で、目尻を上げつつ憤怒の表情をしながら、均整のとれた体躯を見せつつ立っていました。また口の開きと連動して上がるこめかみといった筋肉をはじめ、衣の柔らかな表現などに豊かな造形感覚を見ることができました。

重要文化財『広目天立像(四天王立像のうち)』 奈良時代・8世紀 奈良・大安寺

大安寺の木彫群はいずれも頭部から足下の台座までを一材から彫り出していて、『楊柳観音菩薩立像』や『聖観音菩薩立像』における腕や胸の飾りも体と同じ木から彫られていました。

重要文化財『聖観音菩薩立像』 奈良時代・8世紀 奈良・大安寺

この『聖観音菩薩立像』の物静かながらも微かに笑みを浮かべた表情も魅惑的だったかもしれません。やや上目を向いて遠くを眺めるようなすがたにはどことなく哀愁すら感じられました。

『単弁蓮華文軒丸瓦』 奈良時代・8世紀 他

会場は本館の玄関より右手すぐの11室です。総合文化展(常設展)の料金にて観覧することができます。

1月2日(月・休)に、特別企画「#大安寺の仏像」が開幕しました。大安寺に伝わる奈良時代の木彫像に加え、大安寺出土の瓦(当館所蔵)などもあわせて展示し、日本仏教の源流ともいうべき大安寺の歴史を紹介します。*本館11室にて3月19日(日)までhttps://t.co/GlHuZFSpc3 pic.twitter.com/RCJMJHG3IZ

— 東京国立博物館(トーハク) 広報室 (@TNM_PR) January 3, 2023

撮影も可能でした。3月19日まで開催されています。

『特別企画「大安寺の仏像」』 東京国立博物館 本館11室(@TNM_PR)

会期:2023年1月2日(月・休)~3月19日(日)

休館:月曜日。1月10日(火)、2月7日(火)。ただし1月2日(月・休)、1月9日(月・祝)は開館。

時間:9:30~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000円、大学生500円、高校生以下無料。

*総合文化展観覧料

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR線上野駅公園口・鶯谷駅南口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄京成上野駅より徒歩15分。

『博物館に初もうで 2023』 東京国立博物館

『博物館に初もうで 2023』

2023/1/2~1/29

お正月に際し、吉祥主題や干支に因んだ作品などを公開する『博物館に初もうで』も、今年で20年目を数えるに至りました。

まず平成館の企画展示室では特集「兎にも角にもうさぎ年」が開かれていて、兎に角うさぎ、月のうさぎ、波に乗るうさぎをはじめとする5つのテーマより、うさぎをモチーフとした日本や東アジアの造形作品が紹介されていました。

『染付水葵に兎図大皿』 伊万里 江戸時代・19世紀

『染付水葵に兎図大皿』は、幕末に焼かれた伊万里焼の大皿で、会話をしているようなかわいらしい2羽のうさぎがレリーフ状に表されていました。前面のうさぎと水葵や流水による賑やかな背景とのコントラストも魅力かもしれません。

『染付兎形皿』 御深井 江戸時代・19世紀

『染付兎形皿』とは、名古屋城内に築窯された御深井焼の一種とされる皿で、胴体を桃のような形にとり、正面を向いたうさぎを象っていました。くり抜かれた両目の眼差しもユニークで、ちょうどうさぎが伏せて丸まっているようなすがたに見えました。

『金茶糸素懸威波頭形兜』 江戸時代・17世紀

波とうさぎを意匠にした『金茶糸素懸威波頭形兜』も目立っていたかもしれません。うさぎは素早く、多産であることから戦国武将にも好まれていて、こうした大胆な造形を見せる兜が作られました。

『仏涅槃図』 鎌倉時代・14世紀

「うさぎはどこだ」として紹介された鎌倉時代の『仏涅槃図』も興味深いのではないでしょうか。釈迦が亡くなった時の様子を描いた作品には、身を横たえる釈迦とともに菩薩や羅漢、それに多くの動物たちが描かれていて、馬の近くにはうさぎのすがたも見ることができました。

尾形光琳『竹梅図屏風』 江戸時代・18世紀

こうした特集「兎にも角にもうさぎ年」の他にも、本館の各展示室では日本や東洋の吉祥模様の作品が展示されていて、松竹梅より竹と梅を表した尾形光琳の『竹梅図屏風』や白梅と布袋を描いた酒井抱一の『扇面雑画』に魅せられました。

酒井抱一『扇面雑画 白梅』 江戸時代・18〜19世紀

また通常、新春に国宝室にてお披露目される長谷川等伯の『松林図屏風』は、江戸の屏風などを展示する本館7室にて公開されていました。

長谷川等伯『松林図屏風』 安土桃山時代・16世紀 展示風景

昨年に開催された『国宝 東京国立博物館のすべて』でも人気を集めた東博屈指の名品だけに、これを目当てに『博物館に初もうで』を訪ねる方も多いのかもしれません。

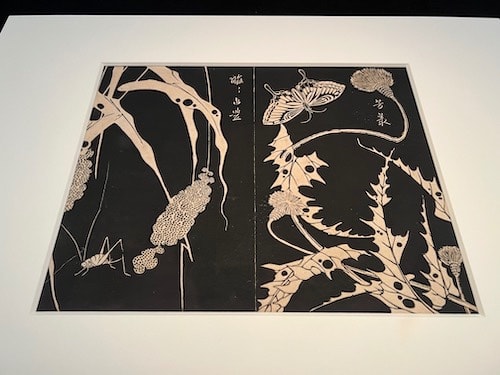

伊藤若冲『玄圃瑤華』 江戸時代・明和5(1768)年

一方の国宝室では伊藤若冲の『玄圃瑤華』全48図のうち「蕪・鳳仙花」や「紫陽花・冬葵」など数点が公開されていて、若冲ならではの大胆な構図や植物や虫の生き生きとした様態を見ることができました。

伊藤若冲『玄圃瑤華』 江戸時代・明和5(1768)年

仙人の居どころである玄圃、そして玉のように美しい花の瑤華を意味する同作は、草花や野菜、昆虫などを組み合わせて描いた拓版画で、若冲53歳の時に制作されました。とりわけ穴の開いた葉をはじめ、渦を巻くような植物の茎やつたなどに若冲の遊び心と画才が感じられるかもしれません。

『振袖 紺平絹地御簾檜扇模様』 江戸〜明治時代・19世紀

出展作品により展示期間が異なる場合があります。詳しくは博物館の公式サイトをご覧ください。*『松林図屏風』は15日まで公開。

特集「#博物館に初もうで 兎にも角にもうさぎ年」では、今年の干支「#うさぎ」にちなみ、「兎に角うさぎ」、「月のうさぎ」、「波に乗るうさぎ」など5つの切り口から、東アジアの造形作品に表されたうさぎの魅力に迫ります。*平成館 企画展示室にて1月29日(日)までhttps://t.co/d6XPnZeOUl pic.twitter.com/jYgjN7prsc

— 東京国立博物館(トーハク) 広報室 (@TNM_PR) January 4, 2023

今年もコロナ禍前に行われていた獅子舞や和太鼓の演舞は取りやめとなりました。来年こそはより華やかなお正月を迎えられればと願ってなりません。

1月2日よりはじまった特別企画『大安寺の仏像』が想像以上に見応えがありました。改めて別のエントリにてご紹介したいと思います。

1月29日まで開催されています。

『博物館に初もうで 2023』 東京国立博物館(@TNM_PR)

会期:2023年1月2日(月・休)~1月29日(日)

休館:月曜日。ただし1月3日(月)、1月10日(月・祝)は開館。1月4日(火) 、1月11日(火)。

時間:9:30~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000円、大学生500円、高校生以下無料。

*総合文化展観覧料

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR線上野駅公園口・鶯谷駅南口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄京成上野駅より徒歩15分。

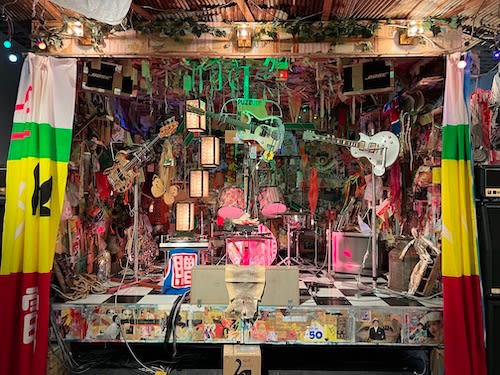

『大竹伸朗展』 東京国立近代美術館

『大竹伸朗展』

2022/11/1~2023/2/5

東京国立近代美術館で開催中の『大竹伸朗展』を見てきました。

1955年に生まれた大竹伸朗は、絵画、版画、 素描、彫刻、映像、さらにインスタレーションから巨大な建造物などを制作すると、個展やグループ展にて作品を公開するだけでなく、国際展や芸術祭にも参加して旺盛に活動してきました。

その大竹の16年ぶりの大規模な回顧展が東京国立近代美術館にて開かれていて、会場には約500点もの作品が時代を問わずに7つのテーマに基づいて公開されていました。

まず最初が「自/他」と題したセクションで、9歳の頃のコラージュから近年に描かれた自画像などが壁を埋め尽くすようにして並んでいました。

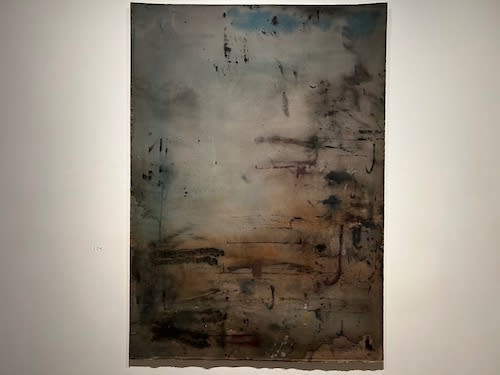

これに続くのが、大竹の記憶に対する関心を示すシリーズの「時憶」、「憶景」、「憶片」と呼ばれる作品群で、印刷物やゴミとされるものを貼り付けつつ、作品へと留めていく大竹の表現の一端を見ることができました。

こうした記憶とともに、大竹が重視する素材としてあげられるのが時間で、30年の時間をかけて変化した素材を用いた作品や、30分の制限を設けて描きあげた作品なども紹介されていました。大竹にとって時間とは拾い集め、貼り合わせて厚みをもたらす材料でもあり、偶然を呼び寄せる道具としても位置付けられてきました。

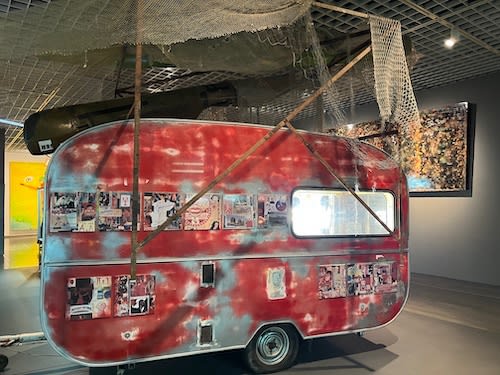

『モンシェリー:スクラップ小屋としての自画像』とは、ドイツ・カッセルにて開催される国際展・ドクメンタへ2012年に出展された大型のインスタレーションで、今回初めて関東にて公開されました。

それらはネオンサイン、トレーラー、舟、 ギター、映像、またスクラップブックなどにて構成されていて、さまざまな素材によるコラージュがありとあらゆる場所を侵食するように広がっていました。

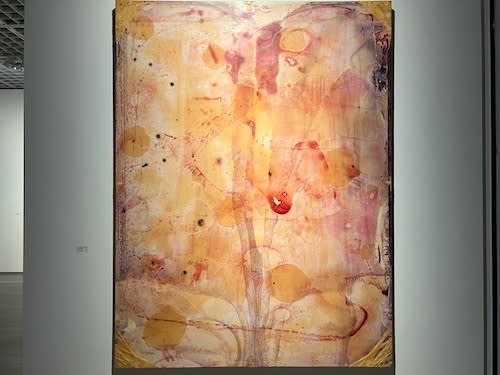

物質を寄せ集め、切り貼りしていく大竹の制作の中で、どこか幻想的な雰囲気を放っていたが「夢/網膜」のセクションの作品でした。

ここで大竹は捨てられたポラロイド写真が夢のようなイメージを再現しているとして、透明な樹脂をのせた作品を制作し、樹脂の質感と写真の色彩が重なり合うような独自の画面を築き上げました。

物質的な厚みを伴う作品を集めた「層」や、大竹の素材にとって重要な音に着目した「音」も、世界観をダイレクトに味わえるセクションだったかもしれません。

一連の作品は、必ずしも開放感があるとは言えない美術館のスペースをむしろ逆手に取るように展開していて、ものと音が空間を濃密に埋め尽くしていました。

「宇和島駅」のネオンサインが美術館の外壁に作品として設置されていました。夕方以降、日が影ってから輝く様子を見るのも楽しいかもしれません。

撮影も可能でした。(写真はすべて「大竹伸朗展」展示作品)

【年末年始のお知らせ】東京国立近代美術館は年内12/27(火)まで開館し、12/28(水)~1/1(土)の間休館いたします。年明けは1/2(月)に開館いたします。The museum will be closed from Dec. 28, 2022, to Jan. 1, 2023. In the Next Year, we will reopen on Jan. 2. Happy Holidays! pic.twitter.com/LwXHdjnCJ6

— 東京国立近代美術館 MOMAT (@MOMAT_museum) December 26, 2022

2023年2月5日まで開催されています。*12月28日~1月1日は年末年始のため休館。

『大竹伸朗展』 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:2022年11月1日(火)~2023年2月5日(日)

時間:10:00~17:00。

*金・土曜は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。ただし1月2日、9日は開館。年末年始(12月28日~1月1日)、1月10日(火)は休館。

料金:一般1500(1300)円、大学生1000(800)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*当日に限り、所蔵作品展「MOMATコレクション」も観覧可。

住所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

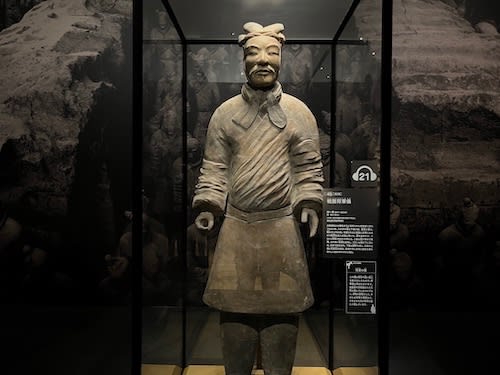

『兵馬俑と古代中国~秦漢文明の遺産~』 上野の森美術館

『日中国交正常化50周年記念 兵馬俑と古代中国~秦漢文明の遺産~』

2022/11/22~2023/2/5

上野の森美術館にて開催中の『兵馬俑と古代中国~秦漢文明の遺産~』 を見て来ました。

群雄割拠の世が約550年続いた春秋戦国時代、紀元前221年に秦始皇帝が戦乱を終結させると、史上初めて中国大陸に統一王朝を築きました。

『2号銅車馬』(複製品) 統一秦 前221〜前206年 秦始皇帝陵博物院

その始皇帝が作らせた兵馬俑などを紹介するのが『兵馬俑と古代中国~秦漢文明の遺産~』で、中国より兵馬俑36点を含む約200点の文物がやって来ました。

今回の兵馬俑展の特徴は統一以前の秦をはじめ、始皇帝の時代、さらにのちの漢王朝の主に3つの時代の変遷をたどっていることで、いずれも秦・漢両王朝の中心地域である関中、つまり現在の陝西省の出土品を中心とした文物にて構成されていました。

戦国秦の『騎馬俑』は秦王朝における最古の兵馬俑の作例とされていて、始皇帝の時代のものとは異なり、サイズは小さく写実的ではありませんでした。

また秦の統一以前の文物では、極めて精緻な装飾の施された青銅の香炉や、酒を貯蔵するための祭器なども見どころで、中国の国宝級を指す一級文物といった貴重な文物も目を引きました。

漢王朝の時代では『彩色歩兵俑』や「騎馬俑』といった俑が展示されていて、前者こそ写実的と言えるものの等身大ではなく、後者に至ってはデフォルメしたようなすがたに見えるなど、やはり始皇帝の時代の俑とは異なっていました。

『鎧甲軍吏俑』 統一秦 前221〜前206年 秦始皇帝陵博物院

こうした春秋戦国時代から漢の時代の文物の次に公開されていたのは、今回のハイライトともいうべき始皇帝の兵馬俑でした。いずれもケースの中に入れられていたものの、ガラスの透明度も高く、どの兵馬俑もより近い場所より具に鑑賞することができました。また撮影も可能でした。

『戦服将軍俑』 統一秦 前221〜前206年 秦始皇帝陵博物院

そのうちの『戦服将軍俑』とは、戦車に乗り、歩兵や騎兵の小部隊を統率した高位の武官の俑を象ったもので、鎧を着用せず、ベルトと帯留めをつけ、右手で剣を持つようなすがたが実にリアルにかたどられていました。

『戦車馬』 統一秦 前221〜前206年 秦始皇帝陵博物院

「将軍俑」とは、約8000体の埋蔵が推定されている始皇帝陵の兵馬俑の中でも11体しか確認されていない貴重な俑で、『戦服将軍俑』も日本で初めて公開されました。

『鎧甲軍吏俑』 統一秦 前221〜前206年 秦始皇帝陵博物院

いずれの始皇帝の兵馬俑はモデルの存在を想起させるほど写実的でかつ精緻に作られていて、明らかに他の時代の俑とは異なったすがたを見せていました。

『立射武士俑』 統一秦 前221〜前206年 秦始皇帝陵博物院

そしてなぜに始皇帝の時代だけ兵馬俑が等身大であったのかについて、展示では3つの観点より紐解いていましたが、その内容についてはWEBメディアのイロハニアートにてまとめました。(また許可をいただき、1階展示室以外の展示も撮影し、写真を掲載しています。)

始皇帝はなぜ等身大の兵馬俑を造らせたのか?1974年に発見された兵馬俑。おびただしい数の兵士や馬の等身大の像が埋まっていて、今も調査が続いているそう。兵馬俑の謎を解く展覧会が上野の森美術館にて開催中。全国巡回の最後の開催地ですのでお見逃しなく!https://t.co/wHpXsxO8iN

— イロハニアート編集部 (@irohani_art) December 13, 2022

兵馬俑と古代中国~秦漢文明の遺産~の見どころは?上野の森美術館にて開催中 | イロハニアート

兵馬俑の色彩(プロジェクションマッピング)

兵馬俑に関する展示は2015年にも『始皇帝と大兵馬俑』が東京国立博物館にて開かれ、多くの人々の注目を浴びましたが、今回は最新の知見を交え、各時代における兵馬俑の比較や変遷に焦点を絞った内容と言えるかもしれません。

兵馬俑の複製品(撮影コーナー)

年末年始(12月31日、1月1日)以外のお休みはありません。 2023年2月5日まで開催されています。

『日中国交正常化50周年記念 兵馬俑と古代中国~秦漢文明の遺産~』(@heibayou2022_23) 上野の森美術館(@UenoMoriMuseum)

会期:2022年11月22日(火)~ 2023年2月5日(日)

時間:9:30~18:00

*入館は閉館の30分前まで。

休館:2022年12月31日(土)、2023年1月1日(日)

料金:一般2100円、高校・大学生・専門学校生1300円、小・中学生900円。

住所:台東区上野公園1-2

交通:JR線上野駅公園口より徒歩3分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅・京成線上野駅より徒歩5分

『YUMING MUSEUM(ユーミン・ミュージアム)』 東京シティビュー

『YUMING MUSEUM(ユーミン・ミュージアム)』

2022/12/8~2023/2/26

東京シティビューで開催中の『YUMING MUSEUM(ユーミン・ミュージアム)』を見てきました。

1972年にシングル「返事はいらない」でデビューを果たしたシンガーソングライターの松任谷由実は、計39枚のオリジナルアルバムと2000回を超えるステージを重ね、多くのファンの心を捉えながら日本の音楽シーンを牽引してきました。

そのユーミンの50年の活動をたどるのが『YUMING MUSEUM(ユーミン・ミュージアム)』で、会場には子どもの頃から今に至る写真や直筆のメモをはじめ、ステージ衣装やセットなどが一堂に公開されていました。

まず眼下に東京の街を望むスカイギャラリーにて展示されたのが「Welcome to YUMING MUSEUM」と題したインスタレーションで、曲の譜面やメモの複製が一台のピアノへと降り注ぐように配置されていました。

これに続くのが「50 years」のコーナーで、ユーミンがこれまでにリリースしてきた39枚のオリジナルアルバムと、子どもの頃から荒井由美の時代までの写真などが展示されていました。

「はじまりの部屋」では、ユーミンの育った八王子の実家の部屋をテーマに、当時使っていたグランドピアノや美大時代の絵、また子供の頃から習っていたという三味線などが展示されていて、まさにユーミンの原点を見ることができました。

また今回の展示に際し、八王子の実家より見つかった資料も初めて公開されていて、手書きで丁寧に描かれた歌詞やクロッキー帳、また「翳りゆく部屋」の歌詞メモなども展示されていました。

ハイライトはユーミンが過去のステージに用いた衣装の展示と言えるかもしれません。ここではコンサート衣装29点やポスターとともに、コンサートの映像も紹介されていて、「BLIZZARD」や「リフレインが叫んでる」などを熱唱するユーミンのすがたも見ることができました。

ユーミン本人が展示をナビゲートする音声ガイドも充実していました。スマートフォンを持参すると無料で楽しめます。(ガイド機の貸し出しは有料)

デビュー50周年。ユーミンの軌跡を知る『YUMING MUSEUM』を見逃すな https://t.co/Tl0dn3O6MS 現在、東京シティビューでは、ユーミンの魅力を体感できる過去最大スケールの展覧会、『YUMING MUSEUM(ユーミン・ミュージアム)』が開かれている。 pic.twitter.com/zjQ9RrVIaP

— Pen Magazine (@Pen_magazine) December 13, 2022

デビュー50周年。ユーミンの軌跡を知る『YUMING MUSEUM』を見逃すな|Pen Online

世代を超えて愛されているだけに、誰もがユーミンの曲に自らの思い出を重ね合わせられるのではないでしょうか。ユーミンのコンサート映像を見聞きしていると、若い頃のさまざまな記憶が蘇ってくるのを感じてなりませんでした。

日時指定制が導入されました。当日も日時指定券に空きがある場合は、美術館・展望台チケットインフォメーションにて通常券を販売されますが、あらかじめオンラインにてチケットを購入されることをおすすめします。

会期中は無休です。正月のお休みもありません。2023年2月26日まで開催されています。

『YUMING MUSEUM(ユーミン・ミュージアム)』(@yumingmuseum) 東京シティビュー(@tokyo_cityview)

会期:2022年12月8日(木)~2023年2月26日(日)

休館:会期中無休。

時間:10:00~22:00

*入場は閉館の21:00で。

料金:一般2500円、高校・大学生1700円、4歳~中学生1200円、65歳以上2200円。

*オンラインでの日時指定制を導入

住所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階

交通:東京メトロ日比谷線六本木駅1C出口徒歩5分(コンコースにて直結)。都営地下鉄大江戸線六本木駅3出口徒歩7分。

『junaida展「IMAGINARIUM」』 PLAY! MUSEUM

『junaida展「IMAGINARIUM」』

2022/10/8~2023/1/15

PLAY! MUSEUMで開催中の『junaida展「IMAGINARIUM」』を見て来ました。

『Michi』や『怪物園』などの絵本でも人気の画家のjunaida(ジュナイダ、1978年生まれ)は、作品を描くだけでなく、ギャラリー&ショップである Hedgehog Books and Gallery を立ち上げるなどして幅広く活動してきました。

『junaida展「IMAGINARIUM」』展示作品

そのjunaidaの初の美術館での個展が『junaida展「IMAGINARIUM」』で、会場には絵本原画や一枚絵として描かれた400点を超える作品が展示されていました。

「交錯の回廊」 展示風景

まず最初の「交錯の回廊」では、初期の『TRAINとRAINとRAINBOW』や三越のクリスマスディスプレイのために描いた作品『HOME』などが並んでいて、いずれも鮮やかな色彩と細密極まりない描写に目を奪われました。

『怪物園』アニメーション

この回廊を奥へと進むと現れるのが、壁に直接投影された『怪物園』アニメーションで、Webムービーなどで活動する映像作家の新井風愉が制作しました。

『怪物園』アニメーション

そこでは『怪物園』に登場する怪物たちが百鬼夜行さながらに闊歩する光景が映されていて、1体1体の性格なども巧みに表現されていました。

「浮遊の宮殿」展示風景

この怪物の行進の先に広がるのが、会場内で最も広い「浮遊の宮殿」で、『Michi』をはじめ、すべての文が「の」で連なり循環する絵本『の』、さらに近作の『怪物園』などの原画が一堂に公開されていました。

絵本『怪物園』原画

またここでは柱や壁の下を金色に装飾し、まさに宮殿をイメージさせるような空間が築かれていて、メインビジュアル「IMAGINARIUM」の作品も目立っていました。

「潜在の間」展示風景

そして「残像の画廊」では、宮沢賢治へのオマージュ「IHATOVO」シリーズや、伊坂幸太郎『逆ソクラテス』の装画、さらにラストの「潜在の間」では「闇」をテーマとした連作の『UNDARKNESS』も展示されていて、幻想的とも耽美的とも言えるような作品に魅せられました。

「輪郭の扉」展示風景

赤い布で円形の作品が吊るされた空間より「輪郭の扉」を開け、「交錯の回廊」から「残像の画廊」、さらに「潜在の間」へと進む空間構成も面白いのではないでしょうか。先を進めば進むほど、junaidaの描く物語世界の奥底へと沈み込むかのようでした。

『junaida展「IMAGINARIUM」』展示風景

イロハニアートにも展示の見どころを寄稿しました。

junaidaの初の大規模個展がPLAY! MUSEUMにて開催中!【めくるめく空想と想像の物語の中へ。】 | イロハニアート

junaidaの絵を見るためだけにしつらえた圧巻の「IMAGINARIUM」空間も、残りあと一ヶ月。400点を超える原画が集まる貴重な機会をお見逃しなく。再来場も大歓迎です。#junaida展「IMAGINARIUM」はPLAY! MUSEUMで、1/15㊐まで(12/31㊏、1/1㊐、2㊊休館)https://t.co/CZwE1HQwPS pic.twitter.com/vRT9BSHH9v

— PLAY_2020 (@PLAY_2020) December 17, 2022

お休みは年末年始(12月31日〜1月2日)のみです。2023年1月15日まで開催されています。

*PLAY! MUSEUMでの会期終了後、2023年夏以降に関東、2024年以降に関西への巡回を予定。

『junaida展「IMAGINARIUM」』 PLAY! MUSEUM(@PLAY_2020)

会期:2022年10月8日(土)~2023年1月15日(日)

休館:2022年12月31日(土)〜2023年1月2日(月)

時間:10:00~17:00

*土日祝は18:00まで

*入場は閉館の30分前まで

料金:一般1800円、大学生1200円、高校生1000円、中・小学生600円、未就学児無料。

*当日券で入場可。ただし休日および混雑が予想される日は事前決済の日付指定券(オンラインチケット)を推奨。

住所:東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS W3 2F

交通:JR立川駅北口・多摩モノレール立川北駅北口より徒歩約10分

『桃源郷通行許可証』 埼玉県立近代美術館

『桃源郷通行許可証』

2022/10/22~2023/1/29

埼玉県立近代美術館で開催中の『桃源郷通行許可証』を見てきました。

中国の詩人・陶淵明の物語「桃花源記」に由来する桃源郷は、世俗と隔離された美しい平和の世界とされ、古くより多くの人々が憧憬を抱いて来ました。

松井智惠×橋本関雪

その桃源郷をテーマに芸術作品の魅力を紐解くのが『桃源郷通行許可証』で、絵画や写真、ドローイングやインスタレーションなどを手がける現代の6名の作家の作品と、同館のコレクションが組み合わされるようにして展示されていました。

まず冒頭のプロローグでは桃源郷を描いた小川芋銭をはじめ、神話や物語をモチーフとした絵画が展示されていて、人が桃源郷に抱いたさまざまなイメージを見ることができました。

それに続くのが光を絵画にて捉えようとした斎藤豊作と、ピンホールカメラの原理を援用し、光の原初的なすがたを写す佐野陽一の展示で、絵画と写真という異なったメディアながらも、色や光が互いに共鳴しているように見えました。

松井智惠×橋本関雪

日本画家の橋本関雪と現代美術家の松井智惠の展示も魅惑的でした。ここでは関雪が美しく牧歌的な景色を描いた日本画を起点に、謡曲の物語を踏まえた松井の「ひばり山」の油彩の連作などが並んでいて、互いの色とかたちが混じり合い、辺りへと溶けていくような光景を目の当たりにできました。

東恩納裕一×マン・レイ/キスリング/山田正亮/デ ザイナーズ・チェア

東恩納裕一を筆頭に、マン・レイ、キスリング、山田正亮や柳宗理らのデザイナーズチェアを交えた展示もスリリングともいうような緊張感のある構成だったかもしれません。

東恩納裕一×マン・レイ/キスリング/山田正亮/デ ザイナーズ・チェア

ちょうど展示室の中央にはLEDによる「果物皿」などが並んだダイニングセットが置かれていて、その周囲を山田のストライプの作品や東恩納の蛍光管を用いたオブジェなどが展示されていました。

東恩納裕一×マン・レイ/キスリング/山田正亮/デ ザイナーズ・チェア

このダイニングセットをはじめ、色とりどりの椅子や壁の色、さらにLEDの灯りなどが渾然一体となって空間を築いていて、個々の作品を超えた空間そのものが1つのインスタレーションとして築かれていました。

文谷有佳里×菅木志雄

このほか、稲垣美侑と駒井哲郎、また文谷有佳里と菅木志雄の展示も面白いのではないでしょうか。とりわけ文谷の素早いタッチによるドローイングと、菅の木や角材を用いたオブジェとが、平面と立体の垣根を越え、互いに組み合わった構造体として浮き上がっているように見えるのも興味深く思えました。

松本陽子×瑛九/ジャン=バティスト・カミーユ・コロー/菱田春草/丸木位里

桃源郷がどこにあり、また何を意味するのかは1人1人にとって違うのかもしれませんが、時代やジャンルを超えた作品同士の出会いは時に共鳴しつつ、また対峙もしていて、実に多様な光景を生み出していました。

\#桃源郷通行許可証 展の展示替えを行いました📣/#橋本関雪 の掛軸など一部作品が入れ替わりました。チラシ掲載の #菱田春草《湖上釣舟》もご覧いただけます。軸によって表装の色や長さも異なるため、同じ場所でも雰囲気がガラッと変わることも。展示の高さや照明の微調整も欠かせません📏 pic.twitter.com/Faxvfdtb2n

— 埼玉県立近代美術館 (@momas_kouhou) December 6, 2022

埼玉県立近代美術館のコレクションの魅力を引き出しつつ、現代美術家の活動のいまを楽しむことのできる展示と言って良いかもしれません。

2023年1月29日まで開催されています。

『桃源郷通行許可証』 埼玉県立近代美術館(@momas_kouhou)

会期:2022年10月22日(土) ~2023年1月29日(日)

休館:月曜日(11月14日、1月9日は開館)。12月26日(月)~1月3日(火)は休館。

時間:10:00~17:30

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1200(960)円 、大高生960(770)円、中学生以下は無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*MOMASコレクション(常設展)も観覧可。

住所:さいたま市浦和区常盤9-30-1

交通:JR線北浦和駅西口より徒歩5分。北浦和公園内。

『展覧会 岡本太郎』 東京都美術館

『展覧会 岡本太郎』

2022/10/18~12/28

東京都美術館で開催中の『展覧会 岡本太郎』を見てきました。

大阪万博の「太陽の塔」をプロデュースし、「芸術は爆発だ!」といった言葉でも知られる芸術家、岡本太郎は、絵画、立体、パブリックアートなどさまざまな作品を手がけ、生涯にわたって旺盛に創作活動を行いました。

その岡本太郎の業績を紹介するのが『展覧会 岡本太郎』で、最初期から晩年までの代表作などが美術館の3つのフロアを埋め尽くすように展示されていました。

『展覧会 岡本太郎』展示風景

まず最初のフロアでは、初期から晩年といった時代、また絵画や立体などのジャンルを問わずに作品が展示されていて、作品同士が向かい合うように並べられるなど、定まった順路もありませんでした。

右:岡本太郎『森の掟』 1950年 川崎市岡本太郎美術館

いずれも暗がりの空間から浮かび上がるような作品群は、時にプリミティブでかつ、異様なまでの熱気を帯びていて、まさに岡本太郎の創作世界に飲み込まれるかのような感覚にとらわれました。

岡本太郎『傷ましき腕』 1936/49年 川崎市岡本太郎美術館

これに続くのが第1章「“岡本太郎”誕生—パリ時代—」と題した展示で、代表作『傷ましき腕』や『空間』などをパリ時代の作品を通して、岡本太郎がどのように制作していたのかをたどることができました。

岡本太郎『露店』 1937/49年 グッゲンハイム美術館

このうちグッゲンハイム美術館からやって来た『露店』は、実に国内にて40年ぶりに公開された作品で、リボンをつけたモデルや鮮やかな商品との対比など、シュルレアリスムの影響を受けたような構成を見て取れました。

岡本太郎『太陽の神話』 1952年 株式会社大和証券グループ本社

岡本太郎の創作世界にて特に目立って見えたのが、第4章「大衆の中の芸術」と題したコーナーで、絵画をはじめ、建物の壁画の原画、オペラのためのデザインドローイング、FRPによる立体、さらにはシルクのスカーフなど、実に多岐にわたる作品が展示されていました。

『展覧会 岡本太郎』展示風景

ここからはギャラリーや美術館を飛び出し、屋外彫刻から暮らしと密接な日用品まで手がけた、岡本太郎の好奇心や豊かなアイデアが感じられるかもしれません。

岡本太郎『明日の神話』 1968年 川崎市岡本太郎美術館

1980年代に入ってメディアへの露出も増えた岡本太郎は、TV番組に出演するなど幅広く活躍する一方、晩年はパブリックアート以外の作品の発表を行わないなど、画家としての表立った活動が少なくなりました。しかし没後、アトリエには膨大なカンヴァスが残されていて、晩年にも絵画の探究がなされていたことが明らかとなりました。

岡本太郎『疾走する眼』 1992年 川崎市岡本太郎美術館

主に晩年に描かれた黒い眼を強調したような作品からは、不穏な雰囲気が漂いながらも、あたかも絵画の中で魂がうごめくような生命感も感じられたかもしれません。そこに創作の衰えを見ることはできませんでした。

岡本太郎『女神像』 1979年 川崎市岡本太郎美術館

展覧会は昨年秋の大阪中之島美術館を皮切りに、ここ東京都美術館にて開かれる巡回展ながらも、展示構成を変え、東京展のみの出品作も少なからず公開されています。*東京での会期を終えると愛知県美術館へと巡回。会期:2023年1月14日(土)~3月14日(火)

会期も残すところ1ヶ月を切り、会場内もかなり盛況でした。またオンラインでの日時指定制が導入されました。当日の入場枠も一定数用意されていますが、これからの観覧に際してはあらかじめチケットを確保することをおすすめします。

#展覧会岡本太郎 あと20日平日は、まだ空きがありますが、今週末 #新美の巨人たち #アートシーン 放送予定につき、ご予約はくれぐれもお早めに!!👇👇👇https://t.co/1vylHVTYwd会場で撮影された写真をSNS投稿される際には #展覧会岡本太郎 と感想を添えてくださいね。#岡本太郎#岡本太郎展 pic.twitter.com/WcVvGeg9l8

— 東京都美術館 (@tobikan_jp) December 8, 2022

12月28日まで開催されています。

『展覧会 岡本太郎』(@okamototaro2022) 東京都美術館(@tobikan_jp)

会期:2022年10月18日(火)~12月28日(水)

時間:9:30~17:30

*毎週金曜日は20時まで開館

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。

料金:一般1900円、大学生・専門学校生1300円、65歳以上1400円、高校生以下無料。

※オンラインでの日時指定予約制。

住所:台東区上野公園8-36

交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。

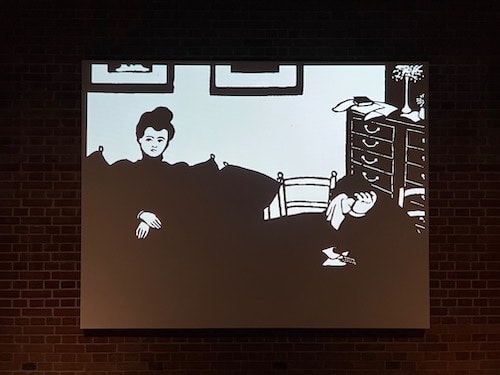

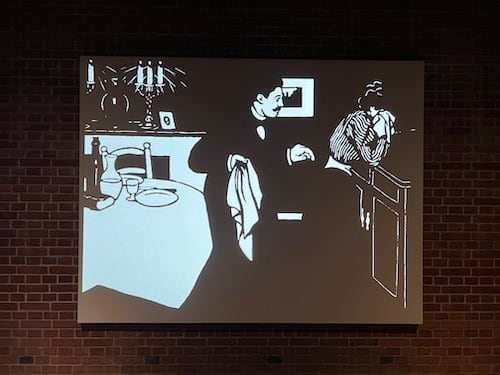

『ヴァロットン―黒と白』 三菱一号館美術館

『ヴァロットン―黒と白』

2022/10/29〜2023/1/29

19世紀末のパリで活躍した画家、フェリックス・ヴァロットン(1865〜1925年)は、版画や挿画、雑誌や新聞の挿絵、さらには油彩画などを手がけ、幅広く創作を行いました。

そのヴァロットンのモノクロームの世界に着目したのが『ヴァロットン―黒と白』で、会場では「アンティミテ」や「万国博覧会」、「これが戦争だ!」をはじめとする約180点の主に木版画が公開されていました。

スイス・ローザンヌ生まれのヴァロットンは、1882年、16歳にしてパリへと出ると、1891年より友人であり師でもあったシャルル・モランらの手解きを受け、木版画の制作をはじめました。

当初、身近な人々の肖像やスイスの山並みなどを描いていたヴァロットンは、やがてパリの街へと眼差しを向けると、さまざまな世代や階級の人々の集う雑踏などをモチーフに木版画を手がけるようになりました。

このうち「息づく街パリ」や「祖国を讃える歌」では、近代都市パリを舞台にデモや熱狂する群衆などを描いていて、さまざまな人物の立ち振る舞いを白と黒のみにて鮮やかに表現しました。

また子どもやモード、また死などもヴァロットンが集中して手がけたテーマで、そのうちの死から『暗殺』では室内空間における殺人事件を、暗示的にでかつ切迫感のある画面にて描きました。

男女の親密な関係をテーマにした「アンティミテ」では、男女がソファで抱き合う『嘘』をはじめ、同じく寄り添いながらの心理の駆け引きを思わせる『お金』といった傑作を生み出しました。

1914年に第一次世界大戦が勃発すると、ヴァロットンは戦争に関心を抱くようになり、当初は入隊を希望するも年齢制限のために叶うことはありませんでした。すると大きく落胆し、一時はアトリエに通うことすらやめてしまったものの、翌年から創作意欲を取り戻すると、戦争をテーマとした連作「これが戦争だ!」と描きました。

そこには塹壕の兵士や市民への攻撃の光景などが有り体に表されていて、時代こそ異なるものの、今もなお続いて止まない戦争の悲惨さを強く感じてなりませんでした。

2014年、三菱一号館美術館では『ヴァロットンー冷たい炎の画家』を開き、代表的な油彩に版画を合わせて約130点超の作品を公開しました。これは当時、国内では初めてとなるヴァロットンの回顧展で、美術ファンの大きな話題を集めました。

以来、約8年、今回はほぼ木版(一部に油彩あり)のみの展示ですが、油彩同様、人間のミステリアスなドラマが描かれたような作品世界に改めて心を引かれました。

🎩ナビ派とは🎩ナビ派をご存知ですか?ナビ派は19世紀末のパリで結成された若い画家を中心としたグループで、平面的、装飾的な作風が特徴。ボナールやドニもナビ派にあたりますね。そんなナビ派ヴァロットンの展覧会が開催中。洗練された黒と白世界へぜひ訪れてみてくださいhttps://t.co/QuX0d7A8K7

— イロハニアート編集部 (@irohani_art) November 28, 2022

WEBメディア「イロハニアート」へも展示の見どころを寄稿しました。

ヴァロットンの木版画の世界へ。ヴァロットン―黒と白が三菱一号館美術館で開催中 | イロハニアート

一部展示室の撮影も可能です。2023年1月29日まで開催されています。

*写真は『ヴァロットン―黒と白』会場風景、および「アンティミテ」アニメーションより。

『ヴァロットン―黒と白』 三菱一号館美術館(@ichigokan_PR)

会期:2022年10月29日(土) 〜 2023年1月29日(日)

休館:月曜日。12月31日、1月1日。(ただし10月31日、11月28日、12月26日、1月2日、1月9日、1月23日は開館)

時間:10:00~18:00。

*金曜日と会期最終週平日、第2水曜日は21:00まで

*入館は閉館の30分前まで。

料金:大人1900円、高校・大学生1000円、中学生以下無料。

住所:千代田区丸の内2-6-2

交通:東京メトロ千代田線二重橋前駅1番出口から徒歩3分。JR東京駅丸の内南口・JR有楽町駅国際フォーラム口から徒歩5分。

『FUJI TEXTILE WEEK 2022』 山梨県富士吉田市下吉田本町通り周辺地域

『FUJI TEXTILE WEEK 2022』

2022/11/23〜12/11

山梨県富士吉田市下吉田本町通り周辺地域で開催中の『FUJI TEXTILE WEEK 2022』を見てきました。

山梨県の富士山麓の街、富士吉田は、富士五湖への入り口としての観光地であるだけでなく、古くは1000年以上にもさかのぼる織物の産地として知られてきました。

その富士吉田にて開かれているのが布の芸術祭『FUJI TEXTILE WEEK 2022』で、下吉田本町通り周辺地域の10のスペースを用い、産地展「WARP & WEFT」とアート展「織りと気配 vol.02」が展開していました。

産地展「WARP & WEFT」展示風景

まずワタトウビルでの産地展「WARP & WEFT」では、羽織の裏地として人気を博した特産の甲斐絹(かいき)をはじめ、貴重な古い生地のアーカイブや、19の織物業者による最新のプロダクトなどを公開していて、富士吉田における織物の歴史と現在の産業のあり方を知ることができました。

産地展「WARP & WEFT」展示風景

そのうち目立っていたのが、かつては生産量で世界一を誇ったという織物の洋傘で、カラフルで華やかでかつスタイリッシュなデザインに心を惹かれました。

産地展「WARP & WEFT」展示風景

また2000年代には先染ネクタイ地の国内シェア1位となったというネクタイも鮮やかだったかもしれません。このほか、ストールや座布団地など、織物が商品として幅広く生産されていることも印象に残りました。

パトリック・キャロル 作品展示風景

これに続くのがアート展「織りと気配 vol.02」で、喫茶店の跡地や古い蔵、それに神社といった空間を用い、国内外9名の作家がテキスタイルを素材にした作品などを展示していました。

安東陽子 作品展示風景

築80年の蔵「KURA HOUSE」を舞台に、光沢のあるキュプラを用いた糸の束のインスタレーションを手がけたのが安東陽子で、3階建ての蔵の上下へ糸が垂れては窓からの光によってきらめく光景に魅せられました。

村山悟郎 作品展示風景

かつての糸屋の畳敷の空間では、村山悟郎が地元の機屋とともに制作したテキスタイル作品を展示していて、約25万枚にも及ぶ紋紙の一部とともに精緻なテクスチャを目の当たりにできました。

エレン・ロット 作品展示風景

旧文化服装学院では、村山悟郎、エレン・ロット、それに高須賀活良の3名が作品を公開していて、富士吉田市の街を歩き、心に留まった光景をジャガード織にコラージュした作品を見せたエレン・ロットの展示も心に留まりました。

YUIMA NAKAZATO 作品展示風景

このほか、屋内では旧・富士製氷の氷室をギャラリーとして改装したFUJIHIMUROにおけるYUIMA NAKAZATOの展示も見応えがあったかもしれません。パリオートクチュールウイークの準備のために制作した4分の1スケールのスタディーモデルが、映像とともにインスタレーションとして展開していました。

シグリット・カロン 作品展示風景

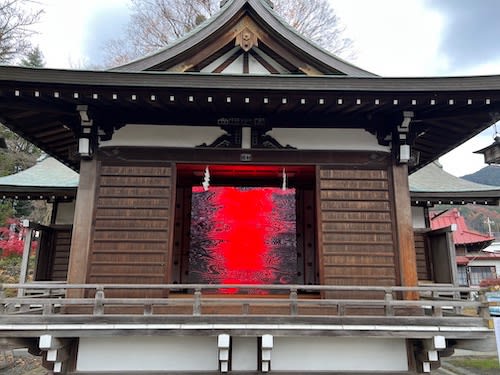

一方の屋外では、福源寺の山門や本堂をカラフルな布で覆ったシグリット・カロンや、小室浅間神社の神楽殿を舞台に、甲斐絹と神馬や祭神の炎のイメージをLEDに投影した落合陽一の展示が目立っていたのではないでしょうか。

落合陽一 作品展示風景

古いお寺を大胆に彩った布をはじめ、神楽殿を焦がすように展開する映像など、空間そのものを変容させるような展示に見入りました。

下吉田本町通り

下吉田本町通り周辺は近年、富士山を望む絶景スポットとしても知られ、海外の観光客からも人気を集めてきました。ただこの日はやや雲りがちな1日だったため、富士山のすがたをはっきり見ることはできませんでした。

ワタトウビル 屋上より

すべて下吉田の歩いて回れる一帯に点在し、展示そのものの半日もあれば見られるほどコンパクトな芸術祭でした。富士吉田は新宿から特急で約1時間40分ほどということもあり、日帰りで楽しむのも良いかもしれません。

テキスタイルをテーマとした国内随一の芸術祭。『FUJI TEXTILE WEEK 2022』が開催中! https://t.co/jvuxNU7cbR 山梨県富士吉田市で、産地展とアート展の2つを組み合わせた布の芸術祭が開かれている。清涼な水の恵みによって、約1000年以上にさかのぼる織物の産地として歴史を歩んできた。 pic.twitter.com/kVNtpXU6Bk

— Pen Magazine (@Pen_magazine) December 4, 2022

Penオンラインにも『FUJI TEXTILE WEEK 2022』について寄稿しました。

テキスタイルをテーマとした国内随一の芸術祭。『FUJI TEXTILE WEEK 2022』が開催中!|Pen Online

会期も残り約1週間を切りました。明日火曜(6日)はお休みです。12月11日まで開催されています。*一番上の写真は小林万里子作品展示風景

『FUJI TEXTILE WEEK 2022』 山梨県富士吉田市下吉田本町通り周辺地域

会期:2022年11月23日(水)〜12月11日(日)

休館:月曜、火曜日。

時間:10:00~16:00(水曜〜金曜)、10:00〜17:00(土曜、日曜、祝日)

*受付終了は閉場の30分前まで

料金:一般1000円。

*高校生以下、富士吉田市民は入場無料。産地展「WARP & WEFT」は入場無料。

住所:山梨県富士吉田市下吉田2-1-32

*総合案内所「旧ニコル喫茶店」の住所

交通:富士急行線下吉田<新倉山浅間公園> 駅徒歩5分。

『加耶―古代東アジアを生きた、ある王国の歴史―』 国立歴史民俗博物館

『加耶―古代東アジアを生きた、ある王国の歴史―』

2022/10/4~12/11

国立歴史民俗博物館で開催中の『加耶―古代東アジアを生きた、ある王国の歴史―』を見てきました。

日本における古墳時代、朝鮮半島南部に存在した国々の伽耶は、新羅や百済をはじめ、日本の倭や中国と関わりながら、海上の交易と鉄の生産にて栄えました。

その伽耶の歴史をたどるのが『加耶―古代東アジアを生きた、ある王国の歴史―』で、大韓民国国立中央博物館の協力のもと、当地の墳墓から出土したアクセサリーや土器、それに武器や馬具など約200点以上の資料が公開されていました。

『短甲』 4世紀 伝金海退来里出土 国立中央博物館

伽耶において重要だったのは、鉄生産と交易と一体として運営していたことで、重厚な武装とともに華麗な土器も生産していました。

『有刺利器』 4世紀末〜5世紀前半 咸安道項里(文)10号墳 国立金海博物館

4世紀に成立した伽耶において最初に力を持ったのが、金官加耶と呼ばれる国で、豊かな鉄を背景に王や有力者の甲といった武具も作られました。

金官加耶 土器 展示風景

また金官加耶における土器は曲線的なかたちを特徴としていて、器台には波状文をはじめとするさまざまな文様が付けられました。

大加耶 土器 展示風景

この金官加耶に入れ替わって伽耶の盟主となったのが大加耶で、周辺地域を統合していくと、5世紀の終わりには伽耶の中で唯一、中国へ遣使を実現させるなど対外的にも力を誇示しました。

『龍鳳文環頭太刀』 5世紀後半 陜川玉田M3号墳 国立晋州博物館 ほか

大加耶の王陵からは、土器や鉄矛、馬具、それに百済に由来する銅鋺などが出土していて、有力者の身分を示す金銀のアクセサリーや細かな装飾の施された太刀も作られました。

『金銅冠』 5世紀中葉 高霊池山洞32号墳 国立大邱博物館

ともに大韓民国指定宝物である『金銅冠』をはじめとする装身具や、『龍鳳文環頭太刀』といった装飾太刀も見どころかもしれません。その精緻な意匠とともに金色の輝きに心を引かれました。

倭との交流 展示風景

伽耶では4世紀の中頃から倭との繋がりを伺わせる品々が副葬されていて、倭との交流が盛んになった金官加耶では沖ノ島で安全のための祭祀も行われるようになりました。

伽耶王と倭 展示風景

また伽耶の墳墓では倭で作られた須恵器や鏡が副葬されるなど、倭の葬送儀礼によって葬られた痕跡も残っていて、倭の人々が伽耶に「雑居」していた可能性も指摘されるなど、伽耶と倭は深い交流を繰り返していました。

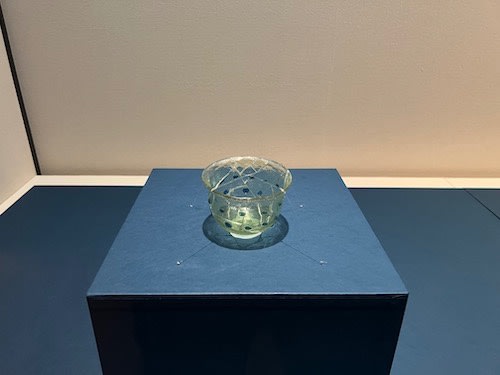

『ガラス容器』 5世紀後半 陜川玉田M1号墳 国立晋州博物館

このように多方面と交流していた伽耶も6世紀に入ると勢力にかげりを見せ、532年には金官加耶、そして562年には大伽耶がそれぞれ新羅に下ると、伽耶の歴史は幕を閉じました。

『頸飾り』 6世紀前半 高霊池山洞45号墳 国立大邱博物館

倭は伽耶を通して鉄の道具や金工、馬の飼育や灌漑、また炊事器具やカマドなどを道具や技術を入手したとされていて、倭、ひいては日本の歴史にとっても極めて重要な存在だったといえるのではないでしょうか。日本と朝鮮半島の交流の歴史の原点を見る思いがしました。

【本日より国際企画展示「#加耶」開催】10月4日(火)から12月11日(日)まで、企画展示室Aにて国際企画展示「#加耶-古代東アジアを生きた、ある王国の歴史-」を開催します。今回の展示では、加耶と倭の交流の移り変わりについても考えていきます。https://t.co/JHMTt4QFHW pic.twitter.com/9tPntkyyIT

— 国立歴史民俗博物館(歴博) (@rekihaku) October 4, 2022

12月11日まで開催されています。なお歴博での会期を終えると、九州国立博物館(2023年1月24日~3月19日)へと巡回します。*予定

『加耶―古代東アジアを生きた、ある王国の歴史―』 国立歴史民俗博物館(@rekihaku)

会期:2022年10月4日(火)~12月11日(日)

休館:月曜日。但し休日の場合は翌日が休館日。

時間:9:30~16:30(入館は16:00まで)

料金:一般1000円、大学生500円、高校生以下無料。

*総合展示も観覧可。

住所:千葉県佐倉市城内町117

交通:京成線京成佐倉駅下車徒歩約15分。JR線佐倉駅北口1番乗場よりちばグリーンバス田町車庫行きにて「国立博物館入口」または「国立歴史民俗博物館」下車。東京駅八重洲北口より高速バス「マイタウン・ダイレクトバス佐倉ICルート」にて約1時間。(一日一往復)

『企画展「銘仙』 埼玉県立歴史と民俗の博物館

『企画展「銘仙』

2022/10/15~12/4

埼玉県立歴史と民俗の博物館で開催中の『企画展「銘仙』を見てきました。

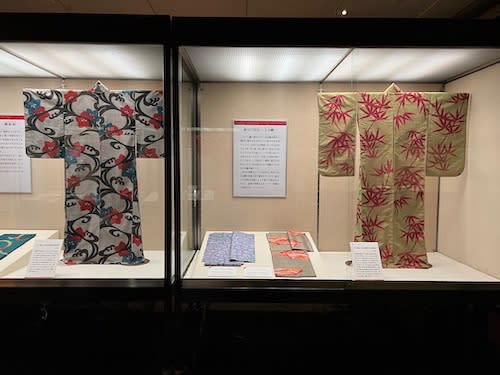

平織の絹織物を指す銘仙は、関東地方の養蚕業や織物業が盛んな地域で生産され、技術の発達によって作られた模様銘仙は、大正から昭和にかけて大きく流行しました。

そうした銘仙の魅力を紹介するのが『企画展「銘仙』で、会場では銘仙の優品とともに、養蚕・製糸道具をはじめ、糸に色付けする捺染(なっせん)と呼ばれる道具から現代の新作銘仙などが公開されていました。

右手前『着物 黒地花文様銘仙』

まず冒頭では「銘仙ってどんなきもの?」と題し、銘仙の歴史やほぐし織といった織り方、また併用絣と呼ばれる技法について紐解いていて、いわば銘仙のイロハを学ぶことができました。

左『着物 薔薇文様銘仙』

元は「太織」と呼ばれる丈夫な織物である銘仙は、江戸時代の後半には広く流通していて、当初は縞や無地の柄が主流でした。しかし明治40年代、ほぐし織と呼ばれる技法が確立すると、色鮮やかな銘仙が作られるようになり、多くの女性たちに親しまれました。ちなみに銘仙とは当初、緻密な織物を意味する目専などに由来し、明治以降、百貨店で販売されると、当て字として銘仙と称されるようになりました。

右:『着物 玉虫地篠竹文様銘仙』

このほぐし織の銘仙のうちの1つである玉虫織とは、経糸と緯糸に補色や反対色などの異なる色を使うことにより、光沢感のある質感に仕上げる技法で、主に埼玉県の秩父が得意としていた技法でした。このほか、群馬県の伊勢崎では併用絣や緯総絣、また栃木県の足利では半併用絣などが用いられるなど、産地によってさまざまな技法が生み出されました。

『企画展「銘仙』展示風景

これに続くのが銘仙の生産過程をたどるコーナーで、主に秩父地域ゆかりの生産用具などが展示されていました。蚕種箱に桑扱き台にはじまり、捺染糸や実際に使われた型紙なども、興味深い資料だったかもしれません。

左『着物 楓文様銘仙』

ラストでは昭和時代から近年作られた銘仙までが一堂に介していて、色とりどりに染まった銘仙を目で楽しむことができました。

右『着物 浅葱地ヨット文様銘仙』

ここでは伝統的な麻の葉の模様を大胆にデザインあしらったものや、街灯ランプやヨットの模様、はたまた鶴といった吉祥柄の銘仙などが並んでいて、実に多様なデザインを見ることができました。

左『着物 薔薇文様銘仙』

銘仙は日常的な装いでありながら、人の成長にあわせてハレの日を飾る着物としても用いられて、まさに幅広い生活シーンに取り入れられた装いでもありました。

「秩父銘仙」ポスター 昭和時代

質量ともに銘仙展の決定版としても差し支えないかもしれません。想像以上に充実した展示でした。

埼玉県立歴史と民俗の博物館 常設展示室

なお埼玉県立歴史と民俗の博物館は、本展を終えると大規模改修工事のため、来年秋頃を目処に休館します。

埼玉県立歴史と民俗の博物館 常設展示室

埼玉県の歴史を豊富な資料にて紹介する常設展を含めて、長期休館前の見納めとなりそうです。

/展覧会開催中!👘\企画展「 #銘仙 」がスタートしました。初日の展示室には、素敵な着物で来館された方もいらっしゃいました。展覧会は12/4(日)まで。みなさまぜひお越しくださいませ! #埼玉県立歴史と民俗の博物館 #着物 #きもの #kimono #秩父 pic.twitter.com/M1P5S9dmdt

— 埼玉県立歴史と民俗の博物館 (@saitama_rekimin) October 16, 2022

一部を除いて展示室内の撮影も可能です。まもなく会期末です。12月4日まで開催されています。

『企画展「銘仙』 埼玉県立歴史と民俗の博物館(@saitama_rekimin)

会期:2022年10月15日(土)~12月4日(日)

休館:月曜日。但し11月14日は開館。

時間:9:00~16:30。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般400(250)円、高校・大学生200(150)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金

住所:埼玉県さいたま市大宮区高鼻町4-219

交通:東武アーバンパークライン(野田線)大宮公園駅より徒歩5分。

| « 前ページ | 次ページ » |