都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

『大阪市立東洋陶磁美術館 安宅コレクション名品選101』 泉屋博古館東京

『特別展 大阪市立東洋陶磁美術館 安宅コレクション名品選101』

2023/3/18~5/21

東洋陶磁の名品を数多く所蔵する大阪市立東洋陶磁美術館のコレクションが、東京・六本木の泉屋博古館東京へとやってきました。

『法花 花鳥文 壺』 明時代・15世紀

それが『大阪市立東洋陶磁美術館 安宅コレクション名品選101』で、会場には国宝2点、重文11点を含む101点の中国と朝鮮の陶磁が並んでいました。

『青花 枇杷鳥文 盤』 明時代・永楽(1403〜1424)

まず目を引くのは「珠玉の名品」と題し、中国・北宋時代の白磁や明時代の盤、はたまた朝鮮・高麗時代の青磁などで、中でもともに明時代の『青花 枇杷鳥文 盤』や『法花 花鳥文 壺』といった色彩や文様の鮮やかな作品に惹かれました。

『青磁 水仙盆』 北宋時代・11世紀末〜12世紀初

安宅産業株式会社の会長であった安宅英一が、会社の事業の一環として陶磁器の収集をはじめたのは1951年のことで、以来4半世紀をかけて961点もの膨大なコレクションが築き上げました。

安宅が美術品の収集に際し、最も重要視していたのが古美術商との関係で、「壺中居』の創業者であり、日本を代表する古美術商だった廣田松繁からは、『白磁刻花 蓮花文 洗』をはじめとするいわゆる「三種の神器」を入手しました。

『油滴天目 茶碗』 南宋時代・12〜13世紀

一連のコレクションは安宅産業の経営破綻に伴って散逸の危機を迎えるもの、大阪を本拠とする住友グループによって大阪市に寄贈され、大阪市立東洋陶磁美術館が建てられると、広く一般にも公開されて現在へと至りました。

『青花 宝相華唐草文 盤』 元時代・14世紀

大阪市立東洋陶磁美術館は、現在、2023年秋の再開館を目処に改修工事のため休館中で、その経緯もあって今回のコレクションの東京での展示も実現しました。

『鉄砂虎鷺文壺』 朝鮮時代・17世紀後半

安宅コレクションの形成プロセスを紹介する展示も面白いかもしれません。右も左も極上の東洋陶磁ばかりが並んでいて、まさに「名品選」とするのに相応しい展覧会でした。

『五彩 牡丹文 盤(「大明萬曆年製」銘)』 明時代・万暦(1573〜1620年)

会場内の撮影も可能でした。

\重文《楊柳観音像》の特別出陳は4/16(日)まで/ 高麗で好んで描かれた、補陀落(ふだらく)で瞑想する観音菩薩像。その傍らには、衆生救済のため用いる柳枝が挿された、いわゆる仙盞形(せんざんがた)の水瓶が描かれています。 安宅コレクションの浄瓶とのコラボレーションをお楽しみください。 pic.twitter.com/qmQNs0K9I5

— 泉屋博古館東京@【開催中~5/21】特別展「大阪市立東洋陶磁美術館 安宅コレクション名品選101」 (@SenOkuTokyo) April 13, 2023

5月21日まで開催されています。おすすめします。

『特別展 大阪市立東洋陶磁美術館 安宅コレクション名品選101』 泉屋博古館東京(@SenOkuTokyo)

会期:2023年3月18日(土)~5月21日(日)

休館:月曜日

時間:11:00~18:00

*金曜日は19時まで開館

*入館は閉館の30分前まで

料金:一般1200(1000)円、高校・大学生800(700)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。

住所:港区六本木1-5-1

交通:東京メトロ南北線六本木一丁目駅北改札1-2出口より直通エスカレーターにて徒歩5分。

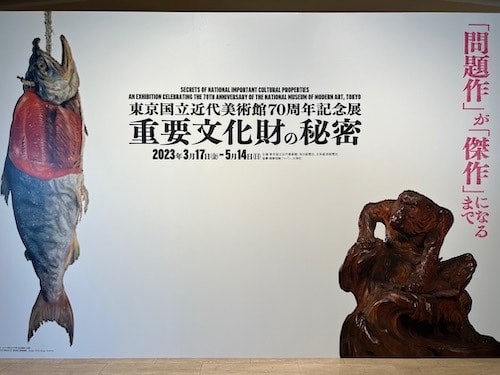

『重要文化財の秘密』 東京国立近代美術館

『東京国立近代美術館70周年記念展 重要文化財の秘密』

2023/3/17〜5/14

東京国立近代美術館にて『東京国立近代美術館70周年記念展 重要文化財の秘密』が開かれています。

これは明治以降の絵画、彫刻、工芸の重要文化財68件のうち、51件を公開するもので、作品の魅力とともに、重要文化財に指定された経緯や評価の変遷などを紹介していました。

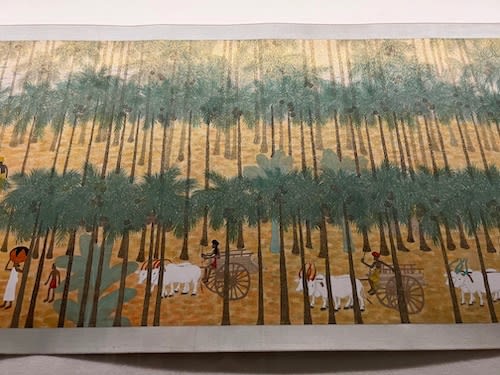

今村紫紅『熱国之巻(朝之巻)』 1914年 東京国立博物館

まず冒頭にて並ぶのは日本画の重要文化財で、明治以降の美術作品において最も早く重要文化財に指定された狩野芳崖の『不動明王図』をはじめ、制作されてから最も速く指定されたのは横山大観の『生々流転』を見ることができました。

横山大観『瀟湘八景』 1912年 東京国立博物館

今回の展覧会で面白いのは、一部に「ひみつ+α」と題し、作品の知られざる経緯などをキャプションにて説明していることで、例えば『生々流転』では関東大震災に見舞われた時のエピソードなどを紹介していました。

原田直次郎『騎龍観音』 1890年 護國寺(東京国立近代美術館寄託)

これに続くのが洋画で、高橋由一の『鮭』や藤島武二『天平の面影』、また青木繁『わだつみのいろこの宮』や萬鉄五郎『裸体美人』などが並んでいました。

左:藤島武二『天平の面影』 1902年 右:青木繁『わだつみのいろこの宮』 1907年 ともに石橋財団アーティゾン美術館

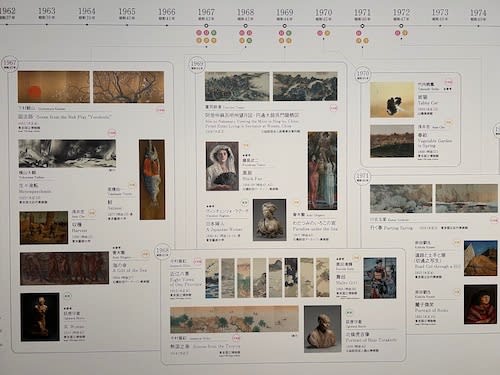

明治以降の絵画、彫刻、工芸の重要文化財の指定をたどると、最初に日本画によって指定がはじまり、明治100年記念の1968年頃に指定が集中していて、その後、洋画と彫刻の指定がスタートしました。

高村光雲『老猿』 1893年 東京国立博物館

しかし1982年にて一度指定が途切れると、1999年にようやく指定が再開し、2001年になって工芸がはじめて指定されました。

「重要文化財指定年順年表」

こうした一連の経緯は会場内の「重要文化財指定年順年表」でも示されていて、どのような順番にて作品が重要文化財に指定されたのかを知ることができました。

小出楢重の『Nの家族』(大原美術館)や山本芳翠の『裸婦』(岐阜県美術館)、それに荻原守衛の『北條虎吉像』(碌山美術館)といった、東京国立近代美術館以外の所蔵先の重要文化財も見応えがあったかもしれません。

朝倉文夫『墓守』 1910年 台東区立朝倉彫塑館

とりわけ墓守の男性を写実的に表しつつも、モデルの内省的な表情までが滲み出ているような朝倉文夫の『墓守』(朝倉彫塑館)の佇まいに心を引かれました。

安田靱彦『黄瀬川陣』 1940/1941年 東京国立近代美術館

『重要文化財の秘密』展の見どころは? | イロハニアート

/展示替えのお知らせ\本日4/4より、橋本雅邦《白雲紅樹》東京藝術大学蔵 ※4/23まで岸田劉生《麗子微笑》東京国立博物館蔵 ※5/14までを展示しています👏重文展の各作品展示期間については、下記の作品リストでご確認ください。https://t.co/dZe4siU5uD pic.twitter.com/lUXbf6gZE3

— 「重要文化財の秘密」公式【重文展】 (@jubun_2023) April 4, 2023

会期中、日本画を中心に作品の入れ替えがあります。詳しくは出品目録をご参照ください。

『東京国立近代美術館70周年記念展 重要文化財の秘密』出品目録(PDF)

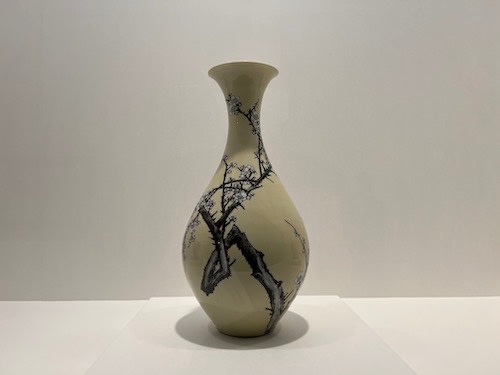

初代宮川香山『黄釉銹絵梅樹図大瓶』 1892年 東京国立博物館

一部作品を除いて撮影も可能でした。5月14日まで開催されています。

『東京国立近代美術館70周年記念展 重要文化財の秘密』(@jubun_2023) 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:2023年3月17日(金)~5月14日(日)

時間:9:30~17:00。

*金・土曜は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。ただし3月27日、5月1日、8日は開館。

料金:一般1800(1600)円、大学生1200(1000)円、高校生700(500)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*当日に限り、所蔵作品展「MOMATコレクション」も観覧可。

住所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

『The Original』 21_21 DESIGN SIGHT

『The Original』

2023/3/3〜6/25

世の中に深く影響を与えるデザインを「The Original」と定義して紹介する展覧会が、21_21 DESIGN SIGHTにて開かれています。

この「The Original」を定義したのは、展覧会ディレクターの土田貴宏と企画原案の深澤直人、それに企画協力の田代かおるの3名で、会場にはそれぞれが議論を重ねて選んだ150点のプロダクトが展示されていました。

今回の展覧会でまず興味深いのは、19世紀から現在までの家具や食器、またテキスタイルや玩具などの幅広いジャンルのプロダクトが並んでいることで、まず冒頭では生活を営む上で重要な家に関するプロダクトの再現展示が行われていました。

これに続くのが19世紀から現代までの100点のプロダクトを並べた展示で、古くは1859年のオーストリアのウィーンで作られた曲木椅子から、2020年に発表された日本製の木の椅子までを時代ごとに分けて紹介していました。なお展示品は数点を除き、現在製造されている量産品で占められていました。

ここではシャルロット・ペリアンやヨーゼフ・ホフマン、インゴ・マウラーをはじめ、日本の剣持勇や吉岡徳仁などのプロダクトなどが並んでいて、いわば名作として評価された作品を楽しむことができました。

株式会社大塚製薬(プランニング)、細谷巌(パッケージデザイン)『カロリーメイト』 1983年 大塚製薬(日本)

そうした一方で、思いがけないほど身近ともいえるプロダクトも紹介されていて、食卓にてお馴染みのペッパーミルやカロリーメイトのパッケージなども展示されていました。

クララ・フォン・ツヴァイベルク『ペーパー ペーパー ビン』 2020年 ヘイ(デンマーク)

またクララ・フォン・ツヴァイベルクによる『ペーパー ペーパー ビン』と名付けられたゴミ箱も興味深いかもしれません。一見、プラスチックで作られているように思えながら、実はリサイクル紙でできていて、さらなる再生も可能とのことでした。スタイリッシュなデザインとともに実用性も兼ね備えつつ、環境にも配慮した、まさに「The Original」に相応しいプロダクトだったのではないでしょうか。

木村譲三郎『スーパーカブ』 1958年 ホンダ(日本)

何をもって「The Original」とするのは人それぞれかもしれませんが、お気に入りのプロダクトを探しながら見ていくのも面白いかもしれません。

『The Original』にお気に入りのデザインを探しに行こう!@21_21 DESIGN SIGHT | イロハニアート

お気に入りのデザインを探しに行こう!「オリジナルなデザインとは何か?」という問いへの答えを探す展覧会『The Original』が21_21 DESIGN SIGHTにて開催中。レゴやペッパーミル、カロリーメイトまで!?身近な「The Original」について考えることができそうです。https://t.co/jj9GAMvaxb

— イロハニアート編集部 (@irohani_art) March 28, 2023

6月25日まで開催されています。

『The Original』 21_21 DESIGN SIGHT(@2121DESIGNSIGHT)

会期:2023年3月3日(金)〜6月25日(日)

休館:火曜日(3月21日は開館)。

時間:10:00~19:00

*入場は閉場の30分前まで。

料金:一般1400円、大学生800円、高校生500円、中学生以下無料。

住所:港区赤坂9-7-6 東京ミッドタウン・ガーデン内

交通:都営地下鉄大江戸線・東京メトロ日比谷線六本木駅、及び東京メトロ千代田線乃木坂駅より徒歩5分。

『第26回 岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)展』 川崎市岡本太郎美術館

『第26回 岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)展』

2023/2/18~4/16

川崎市岡本太郎美術館で開催中の『第26回 岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)展』を見てきました。

岡本太郎の精神を継承し、現代社会に鋭いメッセージを突きつける作家を顕彰する『岡本太郎現代芸術賞』(通称TARO賞)も、今年で第26回を数えるに至りました。

池田はなえ『森のハーモニー』

今回は595点の応募があり、専門家諸氏の審査の結果、23名(組)が入選を果たしました。なお例年、最高賞として授与されてきた岡本太郎賞と次点の岡本敏子賞は、17年ぶりに選ばれませんでした。

足立篤史『OHKA』

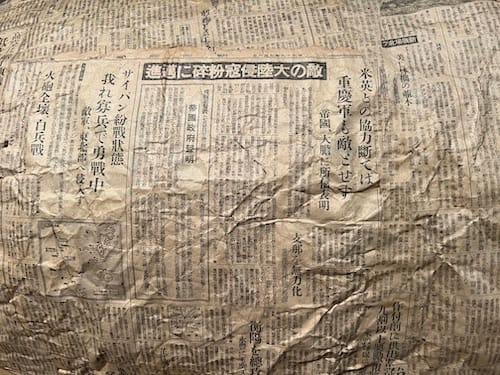

それに続く特別賞を受賞したのが、足立篤史、澤井昌平、関本幸治、レモコ-レイコの4名で、そのうちあだちは第二次世界大戦中に特攻専用として開発された航空機「桜花」をモチーフとした立体を展示していました。

足立篤史『OHKA』

ここでは桜花を昭和19〜20年当時の新聞紙によって実寸大に再現していて、端的なオブジェではなく当時の気球爆弾を意識したという空気で膨らませていました。

関本幸治『1980年のアイドルのノーバン始球式』

同じく特別賞の関本幸治の『1980年のアイドルのノーバン始球式』とは、3分の2スケールで造った架空の写真館と「小さな死」と題した写真からなるインスタレーションで、さまざまな写真や人形をアンティークな空間へと配置し、シュールでかつ幻想的な世界を生み出していました。

レモコ-レイコ『君の待つところへ』

レモコ-レイコの『君の待つところへ』も目立っていたかもしれません。黄色や赤を基調とした明るい色彩によって描かれたのは、動物たちと暮らしたアパートを出て旅に出るという物語で、のびやかで自由なタッチとともにコラージュ風の細部の表現にも引かれました。

空箱二郎『アドレナリン症候群』

このほか、アメリカのNBAの試合風景を革という意外な素材にて描いた空箱二郎の『アドレナリン症候群』や、少年ジャンプの古紙を立体曼荼羅に表現した西除闇の『MANgaDARA』なども面白い作品だったかもしれません。

西除闇『MANgaDARA』

いつもながらのTARO賞ならではのフレッシュでかつエネルギッシュな作品を楽しむことが出来ました。

\🥳最終結果発表!/第26回岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)展関連イベント「お気に入りを選ぼう!」の投票結果を発表いたします✨1位 西 除闇《MANgaDARA》 ☆オーディエンス賞☆2位 都築 崇広《構造用合板都市図》3位 柴田 英昭《コラージュ川柳》たくさんのご参加、ありがとうございました! pic.twitter.com/14Y2wpLGN9

— 川崎市岡本太郎美術館 (@taromuseum) March 24, 2023

恒例の来場者による「お気に入りを選ぼう」の投票イベントはすでに終了し、オーディエンス賞として西除闇の『MANgaDARA』が選ばれました。

なかざわたかひろ『愛の肖像画』

撮影も可能です。4月16日まで開催されています。

『第26回 岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)展』 川崎市岡本太郎美術館(@taromuseum)

会期:2023年2月18日(土)~4月16日(日)

休館:月曜日。2月24日、3月22日。

時間:9:30~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般700(560)円、大・高生・65歳以上500(400)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*常設展も観覧可。

住所:川崎市多摩区枡形7-1-5

交通:小田急線向ヶ丘遊園駅から徒歩約20分。向ヶ丘遊園駅南口ターミナルより「溝口駅南口行」バス(5番のりば・溝19系統)で「生田緑地入口」で下車。徒歩5分。

『特別展「恐竜博 2023」』 国立科学博物館

『特別展「恐竜博 2023」』

2023/3/14~6/18

国立科学博物館で開催中の『特別展「恐竜博 2023」』を見てきました。

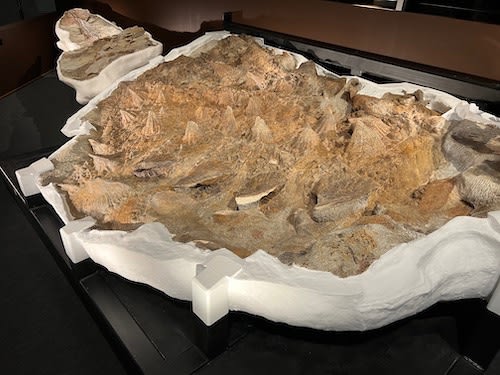

鎧竜の進化を解明する大きな手かがりとなるズール・クルリヴァスタトルの実物化石が、カナダのロイヤルオンタリオ博物館より日本へ初めてやって来ました。

ズール・クルリヴァスタトル 頭骨

そのズールを中心にした装盾類の「守り」と、生態系の頂点に位置した肉食恐竜の「攻め」に焦点を当てて紹介するのが『特別展「恐竜博 2023」』で、会場ではズールの実物化石をはじめとする貴重な資料にて、恐竜の多様な進化のプロセスをたどっていました。

ズール・クルリヴァスタトル 展示風景

まずズール・クルリヴァスタトルとは後期白亜紀に生息したアンキロサウルス科の鎧竜で、身を守るためのトゲトゲした骨質のウロコのある装甲、または肉食恐竜の骨を破壊するような強力な棍棒を持つ尾を特徴としていました。

ズール・クルリヴァスタトル 展示風景

一般的に鎧竜は、皮膚の一部である皮骨に覆われているため、腐敗して体の化石の周りにバラバラになってしまうものの、ズールは多くの皮骨が生きている時のようにつながって発見されました。

ズール・クルリヴァスタトル 展示風景

また体骨格の皮骨の表面の一部には通常残らないケラチン質も保存され、尾には全体を包むような腱の束も残されるなど、おおよそ7600万年前の化石とは思えないほどに生々しいすがたを見せていました。

ズールVSゴルゴサウルス 全身復元骨格

恐竜における「守り」と「攻め」の関係を紹介するのがズールとゴルゴサウルスの全身復元骨格の展示で、ちょうどゴルゴサウルスがズールに噛みつき、一方でズールが尾の棍棒を振り回して反撃する光景を再現していました。

ティラノサウルスの全身骨格 展示風景

2体のティラノサウルスの全身骨格による展示も迫力があったかもしれません。そのうちのタイソンとは全身の59%に当たる177個もの実物化石が発見された全身組立骨格で、今回一般に向けては世界で初めて公開されました。

【実物化石を世界初公開🎊】国立科学博物館も参加しているアルゼンチンでの調査で発見された新種、マイプ・マクロソラックス。メガラプトル類の中で最後の、そして最大の種らしいことが明らかに!白亜紀最末期の南半球における陸上生態系の頂点にいたとされるマイプを #恐竜博2023 で展示します✨ pic.twitter.com/KFjM92Ug3z

— 恐竜博2023【公式】 (@dinoexpo2023) March 18, 2023

このほかには、2022年に新種と発表され、白亜紀最末期の南半球の肉食恐竜の頂点にいたマイプ・マクロソラックスの実物標本なども見どころかもしれません。

ヘスペロサウルス 展示風景

オンラインによる日時指定予約が導入されました。当日券での入場枠も若干数設けられていますが、入場枠が完売した際は入場できません。あらかじめチケットを用意して出かけることをおすすめします。

恐竜たちの戦いと絶滅の真相とは?見どころ満載の『特別展「恐竜博 2023」』|Pen Online

6月18日まで開催されています。

『特別展「恐竜博 2023」』(@dinoexpo2023) 国立科学博物館(@museum_kahaku)

会期:2023年3月14日(火)~ 6月18日(日)

休館:月曜日(祝日の場合は翌火曜日休館)

*3月27日、4月3日、5月1日、6月12日は開館。

時間:9:00~17:00。

*土曜、4月30日(日)~5月7日(日)は19:00まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般・大学生2200円、小・中・高校生600円。

*オンラインによる日時指定予約制

住所:台東区上野公園7-20

交通:JR線上野駅公園口徒歩5分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成線京成上野駅徒歩10分。

『美術館の春まつり』 東京国立近代美術館

『美術館の春まつり』

2023/3/17~4/9

千鳥ヶ淵や北の丸公園など桜の名所に立地する東京国立近代美術館にて、桜や春にちなんだ作品を公開する『美術館の春まつり』が開かれています。

杉浦非水『非水百花譜』 1920〜22年 国立工芸館

まず目を引くのは杉浦非水の『非水百花譜』で、100種類の花を描いた多色摺木版100点と、それぞれに対応した花の説明書、また同じ花をモノクロームのシルエットにした100点からなる図案集の木版でした。

杉浦非水『非水百花譜』 1920〜22年 国立工芸館

そこにはばらやあぶらな、ひなげしにしゃくやくなどの草花が瑞々しい色彩を伴って描かれていて、細部も図鑑さながらに精緻に表されていました。いずれも非水が原画を担当し、当時の一流の版画家が版画に仕立てたもので、資料ケースには花の説明書も展示されていました。

菊池芳文『小雨ふる吉野』 1914年

桜の時期に相応しい名品といえるのが菊池芳文の『小雨ふる吉野』で、桜の名所である吉野の光景を手前から奥へと鳥瞰的に表していました。

菊池芳文『小雨ふる吉野』(部分) 1914年

タイトルに小雨とありながら、かなりの雨が桜を濡らしていて、水を含むような花びらの描写に魅力を感じました。

鈴木主子『和春』 1936年

梨の花をモチーフにした鈴木主子の『和春』も優品といえるかもしれません。白い花をつけた梨の木がたんぽぽなどが生える地面の上に枝を伸ばしていて、やや鋭く屈曲する枝などは御舟の晩年の表現を連想するものがありました。

鈴木主子『和春』(部分) 1936年

鈴木は生涯にわたって植物を得意としていた画家で、本作に関しては展覧会に出展の際、審査員を務めていた清方が「しっかりして描写が行き届いた佳作」と高く評価しました。

船田玉樹『花の夕』 1938年

こうしたいわば緻密な描写による作品とは異なり、独特の表現を見せているのが船田玉樹の『花の夕』でした。一見、絵具を無造作に垂らして描いているように見えつつ、実は花のひとつひとつを筆でかたちをとっていて、鮮烈なマゼンタ色にも濃淡があるようすを目にすることができました。

児玉靖枝 作品展示風景

この他、展示の高さを変え、複数の作品でインスタレーションのように表現した児玉靖枝の桜をモチーフとした絵画も魅力に満ちていたかもしれません。淡い桜色が光と混じるように広がる光景から春を感じることができました。

今日も4階展望休憩室「眺めのよい部屋」より、ナイスな景色をお届けいたします。今日の竹橋は曇り。今日から 「重要文化財の秘密」#MOMATコレクション展 #美術館の春まつり 開幕です🌸美術館から近い桜名所「千鳥ヶ淵」の桜の開花ももうすぐです!#眺めのよい部屋 pic.twitter.com/bVTQbSvLWu

— 東京国立近代美術館 MOMAT (@MOMAT_museum) March 17, 2023

なお『美術館の春まつり』では会期中、「春まつりオンライン・トークラリー」が実施されるほか、前庭にお休み処などが設置され、フードのテイクアウトなども行われます。詳しくは同館のWEBサイトをご覧ください。

4月9日まで開催されています。

『美術館の春まつり』 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:2023年3月17日(金)~4月9日(日)

時間:10:00~17:00。

*金・土曜は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。ただし3月27日は開館。

料金:一般500(400)円、大学生250(200)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*『東京国立近代美術館70周年記念展 重要文化財の秘密』チケットでも観覧可。

住所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

『芳幾・芳年―国芳門下の2大ライバル』 三菱一号館美術館

『芳幾・芳年―国芳門下の2大ライバル』

2023/2/25〜4/9

三菱一号館美術館で開催中の『芳幾・芳年―国芳門下の2大ライバル』を見てきました。

ともに歌川国芳の門下だった浮世絵師、落合芳幾と月岡芳年は、幕末から明治にかけて浮世絵が衰退する中、新たな境地を求めて旺盛に制作を行っていきました。

その芳幾と芳年の画業をたどるのが『芳幾・芳年―国芳門下の2大ライバル』で、会場には大阪で浅井書店(後の泰山堂)を営んだ浅井勇助氏が収集した幕末明治の浮世絵の「浅井コレクション」を中心に、芳年収集で知られる「西井コレクション」、また国芳研究にて有名な「悳コレクション」など貴重な個人コレクション約200点が公開されていました。

まず最初のプロローグで目を引くのが、芳幾と芳年が14図ずつ分担した『英名二十八衆句』で、いわゆる「血みどろ絵」と呼ばれる歌舞伎や講談から引用される残酷なシーンなどが描かれていました。

芳年『藤原保昌月下弄笛図』 1883(明治16)年 北九州市立美術館

ともに武者絵の浮世絵師として活動をはじめた芳幾と芳年は、芳幾が『太平記英勇伝』において師のスタイルを忠実に模したのに対し、芳年は『武者无類』シリーズのように作風を革新的なものへと変えていて、いずれの作品からは互いの個性を見ることができました。

芳幾『柳光若気競 きん八』 1870(明治3)年 悳コレクション

芳幾の才能が最も発揮されたのは新聞錦絵における制作で、自ら発刊に関わった『東京日日新聞』では、ゴシップ的な記事の内容を錦絵に取り上げて一般の大衆より大きな人気を集めました。

この芳幾の成功により新聞錦絵に多くの追従者が生まれると、芳年も『郵便報知新聞』の錦絵を手がけていて、駆け落ちや心中といった記事へオーバーアクション気味ともいえる迫真的な絵を描きました。

今回の展示ではふたりの絵師のほかに師の国芳、また歌川貞秀や小林清親といった同時代の浮世絵師の作品も並んでいて、いずれも見応えがありました。

【#芳幾・芳年展】芳年の描く、すっきり細面の女性がモダンな《東京自慢十二ヶ月 三月 吉原の桜 尾州楼 長尾》。お花見を心待ちにしている方も多いのでは。ところで吉原の桜並木は、花の時期だけ余所から移植していたってご存知ですか?なんて手間のかかることを。でも見てみたいですね。 pic.twitter.com/flWYfX8yQI

— 三菱一号館美術館 (@ichigokan_PR) March 17, 2023

芳幾と芳年の肉筆画も思いの外に充実していたかもしれません。またラストに並んだ芳年の傑作、『月百姿』も魅力に溢れていました。

芳幾と芳年が切り開いた表現とは?三菱一号館美術館にて展覧会が開催中 | イロハニアート

4月9日まで開催されています。なお同館は本展を終えると、設備入替および建物メンテナンスのため長期休館します。(2024年秋頃の再開館を予定)

『芳幾・芳年―国芳門下の2大ライバル』 三菱一号館美術館(@ichigokan_PR)

会期:2023年2月25日(土)〜4月9日(日)

休館:3月6日(月)、3月13日(月)、3月20日(月)

時間:10:00~18:00。

*金曜日と会期最終週平日、第2水曜日は21:00まで

*入館は閉館の30分前まで。

料金:大人1900円、高校・大学生1000円、中学生以下無料。

住所:千代田区丸の内2-6-2

交通:東京メトロ千代田線二重橋前駅1番出口から徒歩3分。JR東京駅丸の内南口・JR有楽町駅国際フォーラム口から徒歩5分。

『ていねいに美しく暮らす 北欧デザイン展』 日本橋高島屋S.C. 本館8階ホール

『ていねいに美しく暮らす 北欧デザイン展』

2023/3/1〜3/21

日本橋高島屋S.C. 本館8階ホールで開催中の『ていねいに美しく暮らす 北欧デザイン展』を見てきました。

1946年に生まれ、高島屋宣伝部でイラストレーターとして勤務したのち独立した織田憲嗣は、世界の貴重な名作椅子約1350種類を収集すると、北欧を中心とするテーブルや照明、また食器やおもちゃなどを約8千点のコレクションを築きあげました。

その織田コレクションをもとに北欧のデザインのを紹介するのが『ていねいに美しく暮らす 北欧デザイン展』で、会場には70名以上のデザイナーによる約300点の家具やテーブルウェアなどが公開されていました。

まずフィンランドのオイバ・トイッカのデザインした「トイッカの鳥」に続くのが「椅子と生きる」(第1章)と題したコーナーで、織田コレクションの椅子より選ばれた北欧デザインを代表する名作椅子が展示されていました。

そこにはデンマーク、スウェーデン、フィンランド、ノルウェーの各国のデザイナーの椅子が並んでいて、素材や形状が異なりながらも有機的で美しい北欧の椅子のエッセンスを知ることができました。

第2章「デザインの源泉」ではデンマークのフィン・ユールをはじめ、フィンランドのアルヴァ・アアルトやティモ・サルパネヴァといった北欧を代表する10名のデザイナーの作品をまとめて紹介していて、それぞれの特徴や美意識の違いを見比べられました。

北欧の部屋を再現した「心の居場所」(第3章)が展示のハイライトといえるかもしれません。ここでは北欧の建材メーカーの窓枠や床材を使用してダイニングルームとリビングルームを築き、織田コレクションの家具を配置していて、さらに朝から夜へと移る1日を北欧の照明器具にて演出していました。

また再現展示の前には現行の商品によるアアルトやハンス J・ウェグナーの椅子も置かれていて、実際に座ることも可能でした。名作椅子に座りつつ、光の移ろいによって表情を変化させる部屋を見ていると、いつしか北欧の空間へと誘われるような気持ちにさせられるかもしれません。

このほか欧の生んだインテリアアクセサリーや食器などアートピースをデザイナーごとに紹介するコーナーも充実していて、北欧デザインの魅力に触れることができました。

一連のコレクションは現在、織田が文化芸術コーディネーターを務める北海道東川町にて公有化されていて、同地ではデザインミュージアムの設立準備室が開設されるなどして活動を続けてきました。

北欧デザインから丁寧で美しい暮らしをまなぶ🌲#日本橋高島屋 にて『ていねいに美しく暮らす #北欧デザイン展』が開催中。自分の場所の居心地を大切にする北欧の暮らしに、はっとさせられるかも。実際に個性豊かな椅子にも座れるようですよ!名古屋大阪にも巡回予定ですhttps://t.co/3xTe0E1cMP

— イロハニアート編集部 (@irohani_art) March 10, 2023

「ていねいに美しく暮らす 北欧デザイン展」【見どころ徹底レポート!】 | イロハニアート

3月21日まで開催します。なお東京での展示を終えると、ジェイアール名古屋タカシマヤ10階特設会場(2023年4月20日〜5月7日)と大阪高島屋7階グランドホール(2023年8月9日〜20日)へ巡回します。

『ていねいに美しく暮らす 北欧デザイン展』 日本橋高島屋S.C. 本館8階ホール

会期:2023年3月1日(水) 〜3月21日(火・祝)

休館:会期中無休。

時間:10:30~19:30

※最終日は18時まで

※入場は閉場の30分前まで

料金:一般1000円、大学・高校生800円、中学生以下無料

住所:中央区日本橋2-4-1

交通:東京メトロ銀座線・東西線日本橋駅B1出口直結。都営浅草線日本橋駅から徒歩5分。JR東京駅八重洲北口から徒歩5分。

『インドネシアの絣・イカット~クジラと塩の織りなす布の物語~』 たばこと塩の博物館

『江上幹幸コレクション インドネシアの絣・イカット~クジラと塩の織りなす布の物語~』

2023/1/21~4/9

たばこと塩の博物館で開催中の『江上幹幸コレクション インドネシアの絣・イカット~クジラと塩の織りなす布の物語~』を見てきました。

インドネシアで作られる絣織りの布であるイカットは、近年、伝統染織文化が見直される中、改めて国際的な評価を得るようになりました。

そのイカットの魅力を紹介するのが『インドネシアの絣・イカット~クジラと塩の織りなす布の物語~』で、会場には民族考古学者として沖縄やインドネシアなどの製塩技術を研究し、イカットを蒐集する江上幹幸(ともこ)氏のコレクションが展示されていました。

まず最初に並ぶのが江上氏の主な調査フィールドであるレンバタ島で蒐集したイカットで、赤茶系を主体としつつ、思いの外に多様な文様の施された腰衣や肩掛けなどを見ることができました。なおレンバタ島とはフローレス島の東にある島で、南のティモール島とともにイカットの産地として知られていました。

これらはいずれも手作りにて生産されていて、日常着や祭礼着として暮らしに根付きながら、いわゆる結納の品としても用いられていました。

このレンバタ島に暮らすのが、元々移住民であり捕鯨や製塩を行う海の民と、先住民で農業が主体の山の民で、互いに物々交換にて交易を行いながら、イカットを生産してきました。

またイカットの材料である綿や染料を持たない海の民は、山の民から綿や藍などを交易で入手してすることで初めてイカットを作ることができるなど、交易が極めて重要な意味を持っていました。

この交易の品でも特に尊ばれるのがクジラ肉で、展示では同島のラマレラの海の民によるクジラ肉を得るための伝統捕鯨と山の民との交易について、銛といった資料を交えてパネルや写真にて丹念に紹介していました。

出漁からクジラ獲得までの捕鯨のプロセスをはじめ、クジラ肉の分配方法などを解説したパネルも興味深い内容だったかもしれません。ラマレラでは世界で唯一の手投げ銛によるマッコウクジラ捕鯨が行われてきました。

このほかにもフローレス島とその東の島々、またティモール島西部で江上氏が蒐集してきたイカットも展示されていて、多彩なデザインを楽しむことができました。

インドネシアの島々の伝統的なイカットを見られるだけでなく、人々の交易や捕鯨といった生活文化までを紐解いた引き出しの多い展示だったのではないでしょうか。見応え十分でした。

本展でご紹介している、レンバタ島のイカットは素朴な味わいが魅力。糸が太く、藍や茜による深い色味が印象的です。一方、ティモール島の作品は、一見して鮮やか。糸が細く、色数も多くて華やかです。そして、文様もさまざま✨人物やトリ、ワニなどの文様を見つけてみるのも楽しいです🐓🐊👌 pic.twitter.com/n78Xz5ztKs

— たばこと塩の博物館公式 (@tabashio_museum) February 24, 2023

撮影も可能です。4月9日まで開催されています。

『江上幹幸コレクション インドネシアの絣・イカット~クジラと塩の織りなす布の物語~』 たばこと塩の博物館(@tabashio_museum)

会期:2023年1月21日(土)~4月9日(日)

休館:月曜日。

時間:10:00~17:00。*入館は16時半まで。

料金:大人・大学生100円、小・中・高校生50円。

住所:墨田区横川1-16-3

交通:東武スカイツリーラインとうきょうスカイツリー駅より徒歩8分。都営浅草線本所吾妻橋駅より徒歩10分。東京メトロ半蔵門線・都営浅草線・京成線・東武スカイツリーライン押上駅より徒歩12分。

『速水御舟展』 茨城県近代美術館

『速水御舟展』

2023/2/21~3/26

明治末期より昭和初期にかけて活動した日本画家、速水御舟は、写実や古典への回帰、また平面化など画風を変えながら絵を描き続け、のちの近代日本画の展開に大きな影響を与えました。

その御舟の画業を明らかにするのが今回の展覧会で、会場では本画約100点と素描30点を加えた計約130点の作品が公開されていました。

まず御舟が最初に絵を習ったのは、松本楓湖の主宰する安雅堂画塾でのことで、14歳の時に入門すると中国や日本の古典を模写するなどして技術を獲得しました。そして安雅堂の先輩であった今村紫紅と出会うと、古画だけでなく西洋の新しい絵画思想にも影響され、紫紅に倣った作品を描いていきました。

御舟が本格的に写実に取り込んだのは1918年頃からで、確かな証拠があるとはされていないものの、北方ルネサンスのデューラーや日本の岸田劉生の影響を伺える作品を手がけました。

その一つ結実とも言えるのが金屏風に描いた『菊花図』で、極めて精緻に菊の花を捉えながらも、西洋絵画を思わせる陰影や細部の鋭利な描写などからは、独自のえぐみとも呼べる味わいを見ることができました。

【「速水御舟展」休室情報】企画展「速水御舟展」は、会期中、3/13(月)のみ一部作品の展示替えのため休室します。※ただし所蔵作品展は開催します。展示替作品については、出品目録をご確認ください↓https://t.co/YrFi9crdBT「速水御舟展」は3/26(日)まで!#茨城県近代美術館 #速水御舟展 pic.twitter.com/xan8nQ3Aab

— 茨城県近代美術館 (@ibarakikinbi) March 2, 2023

一方で『鍋島の皿に柘榴』や『茶碗と果実』などでは、モチーフそのもののを端正に絵画へと落とし込んでいて、日本画の顔料を用いながら果実や皿などの実在感を巧みに引き出していました。

このほか琳派への接近や渡欧時に描いた作品、さらには古典に回帰しつつも、モダンで抽象を思わせるような晩年への展開も興味深い内容だったかもしれません。それに御舟の真骨頂とも言うべき花卉画や花鳥画の優品も見ごたえがありました。

作品は東京国立近代美術館、福田美術館、遠山記念館といった全国各地の美術館をはじめ、個人蔵などを網羅していて、質量ともに充実していました。ただ全国屈指の御舟コレクションを誇る山種美術館の作品の出展はありませんでした。(パネルなどにて紹介。)

東京以外での御舟の大規模な回顧展は、2008年の平塚市美術館以降、15年ぶりのこととなります。

一部作品に展示替えがあります。3月26日まで開催されています。

『速水御舟展』 茨城県近代美術館(@ibarakikinbi)

会期:2023年2月21日(火)~3月26日(日)

休館:3月13日(月)。ただし所蔵作品展は開催。

時間:9:30~17:00 *入館は16:30まで。

料金:一般1100(1000)円、70歳以上550(500)円、大学・高校生870(730)円、中学・小学生490(370)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:水戸市千波町東久保666-1

交通:JR線水戸駅南口より徒歩20分。水戸駅北口8番のりばから払沢方面、または本郷方面行きのバスに乗車し「文化センター入口」下車徒歩5分。

『キャラクターデザインの先駆者 土方重巳の世界』 横須賀美術館

『キャラクターデザインの先駆者 土方重巳の世界』

2023/2/11~4/9

横須賀美術館にて開催中の『キャラクターデザインの先駆者 土方重巳の世界』を見て来ました。

1915年に生まれた土方重巳は、戦前から戦後を通してグラフィックデザイナーとして活動すると、映画のポスターから子ども向けのキャラクターデザイン、また絵本や企業広告など幅広い分野に業績を残しました。

まずはじめに並ぶのが土方が戦前から戦中に手がけた映画のポスターなどで、『白鳥の湖』や『ハムレット』といった舞台公演のポスターも目立っていました。東宝映画会社に入社した土方は、同社の映画のポスターから広告、チラシのデザインを担っていて、戦後に退社した後は他社の演劇やバレエのグラフィックデザインも制作しました。

1949年、劇作家の飯沢匡の勧めによって子ども向けの仕事を手がけるようになると、童画の制作からラジオ、テレビ番組の仕事も担い、とりわけNHKテレビ『おかあさんといっしょ』の人形劇「ブーフーウー」をはじめ、「ダットくん」や「とんでけブッチー」人形劇のデザインで人気を集めました。

さらに構成と文章を飯沢、デザインを土方、また人形制作を川本喜八郎が担った『人形絵本』では、ヨーロッパやアメリカを中心とする世界78ヶ国にて80種類の作品が出版されるなど海外でも評価を得ました。

こうした子ども向けの仕事と並び、土方が旺盛に制作していたのが企業広告やテレビCMの分野で、朝日麦酒のキャラクター人形や花王や大丸、ヤマハといった企業のためのデザインを手がけました。

その企業向けの仕事で今もよく知られるのが、1959年に佐藤製薬の店頭ディスプレイ人形として発表されたサトちゃんで、展示では「サトちゃんワールド」と題し、多くのサトちゃんをはじめ、チラシやデザインの原画が紹介されていました。

これほど知名度のある製薬メーカーのキャラクターも他に存在しないかもしれません。なお「サトちゃんワールド」については撮影も可能でした。

メディアサイト「イロハニアート」にて、当館で開催中の企画展「土方重巳の世界」を紹介いただいています。ぜひご覧ください⬇️土方重巳の世界展が開催中。あの「サトちゃん」の生みの親! | イロハニアート https://t.co/yJA7pdVbHn@irohani_art #イロハニアート#土方重巳 #横須賀美術館

— 横須賀美術館 (@yokosuka_moa) February 27, 2023

土方重巳の世界展が開催中。あの「サトちゃん」の生みの親! | イロハニアート

4月9日まで開催されています。

『キャラクターデザインの先駆者 土方重巳の世界』 横須賀美術館(@yokosuka_moa)

会期:2023年2月11日(土)~4月9日(日)

休館:3月6日(月)、4月3日(月)。

料金:一般1000(800)円、大学・高校生・65歳以上800(640)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*市内在住または在学の高校生は無料。

時間:10:00~18:00

*入館は閉館の30分前まで

住所:神奈川県横須賀市鴨居4-1

交通:京急線馬堀海岸駅1番乗り場より京急バス観音崎行(須24、堀24)にて「観音崎京急ホテル・横須賀美術館前」下車、徒歩約2分。

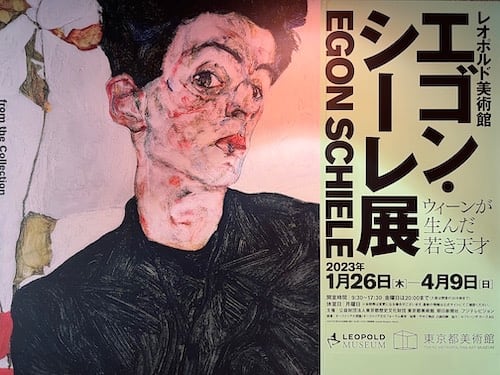

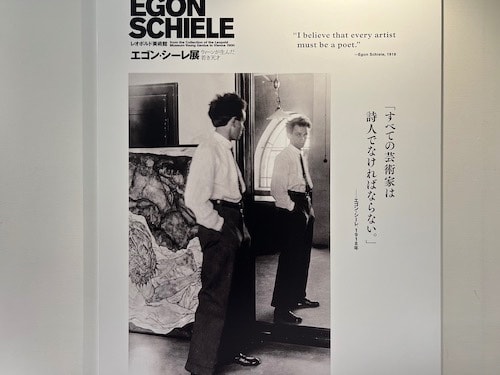

『エゴン・シーレ展』 東京都美術館

『レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才』

1/26~4/9

東京都美術館で開催中の『レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才』を見てきました。

1890年に生まれ、世紀末を経たウィーンにて活動したエゴン・シーレは、人間の内面や性を描き出すと、28歳という短い生涯を駆け抜けました。

そのシーレの世界有数のコレクションで知られるウィーンのレオポルド美術館の所蔵作品を中心としたのが『エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才』で、シーレの油彩画とドローイング約50点に加え、クリムトといった同時代作家たちを含む約120点の作品が公開されていました。

まず冒頭ではシーレが16歳の時に描いたドローイングや、母のすがたを捉えた肖像画などが展示されていて、16歳にてウィーンの美術アカデミーに合格した早熟ともいえる画才を見ることができました。それに続くのがウィーン分離派を設立した頃の作品で、平面的な構図や金や銀を用いた技法に、シーレの才能を見抜いたクリムトの影響が伺えました。

今回の展覧会ではシーレとともに、モーザーとゲルストル、ココシュカらの作品が一定数まとめて展示されていて、モーザーの色彩鮮やかな風景画や、表現主義の先駆者とされるゲルストルの肖像画に魅せられました。

シーレで特に目立っていたのは自画像をはじめとする肖像の作品で、『ほおずきの実のある自画像』における攻撃的とも怯えているような眼差しからは、画家の自信と不安といった多感な感性が滲み出ているかのようでした。

また女性像や裸体の作品も魅惑的で、とりわけ鉛筆やチョーク、グワッシュを用いて描かれた裸体のドローイングからは、強い官能性とともに、日本の浮世絵にも影響を受けたという独自の空間表現を見て取れました。

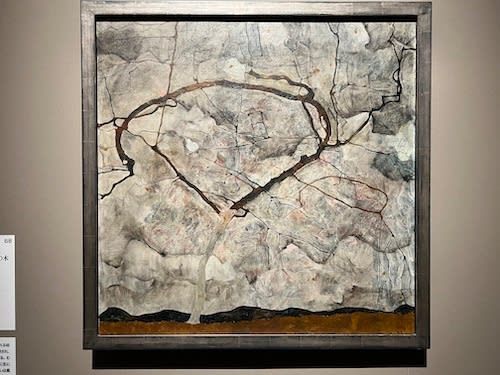

エゴン・シーレ『吹き荒れる風の中の秋の木(冬の木)」 1912年 レオポルド美術館

人物画の印象の強いシーレの風景画も面白いかもしれません。シーレは1910年に南ボヘミアのクルマウへ短期間移り住むと、同地の古風な街並みなどを繰り返し描きました。

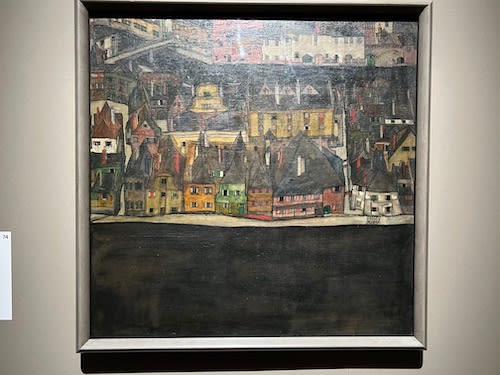

エゴン・シーレ『モルダウ河畔のクルマウ』 1914年 レオポルド美術館

またノイレングバッハ、トリエステ、トラウン湖、ケルンテン地方などを訪ねると、自然や田舎の風景を表した作品を制作しました。

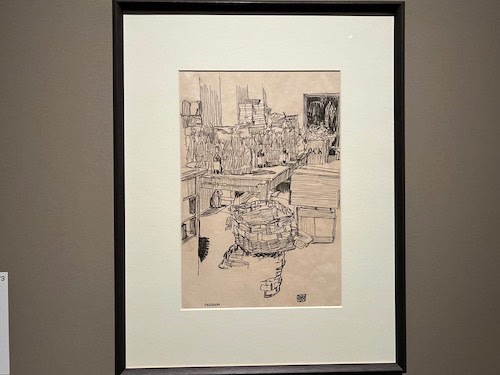

エゴン・シーレ『小さな街 Ⅲ』 1913年 レオポルド美術館

ただシーレは風景を自らの心象を投影するように風景を再構成したり、平面性や装飾性を強調するなどしていて、単に写生して描いていたわけではありませんでした。

エゴン・シーレ『ドナウ河畔の街シュタイン II』 1913年 レオポルド美術館

そのうちの『ドナウ河畔の街シュタイン II』では、シュタインの特徴的な建物を選び、自ら好きなように再編成して描いて、いわばコラージュのような風景を絵画平面へと築いていました。

エゴン・シーレ『荷造り部屋』 1917年 レオポルド美術館

28歳の短い生涯を駆け抜ける。世紀末のウィーンが生んだ異才、エゴン・シーレの画業|Pen Online

シーレの画業や足跡を中心としながら、ウィーン世紀末の芸術を俯瞰できる好企画ではないでしょうか。作品点数も多く、かなり見応えがありました。

28歳の短い生涯を駆け抜ける。世紀末のウィーンが生んだ異才、エゴン・シーレの画業 https://t.co/u0WpLJxMee 東京都美術館にて『レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才』が開催中。エゴン・ シーレの油彩画やドローイング50点を通して、画家の生涯と作品をたどっている。 pic.twitter.com/XBXwMe1SNn

— Pen Magazine (@Pen_magazine) February 19, 2023

オンラインでの日時予約制です。チケットカウンターでも直近の時間枠による当日券が発売されますが、予定枚数が終了している場合があります。

シーレの風景画の展示コーナーのみ撮影が可能です。4月9日まで開催されています。おすすめします。

『レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才』(@schiele2023jp) 東京都美術館(@tobikan_jp)

会期:2023年1月26日(木)~4月9日(日)

時間:9:30~17:30

*毎週金曜日は20時まで開館

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。

料金:一般2200円、大学生・専門学校生1300円、65歳以上1500円、高校生以下無料。

*オンラインでの日時指定予約制。

*平日限定ペア割(枚数限定)3600円。

住所:台東区上野公園8-36

交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。

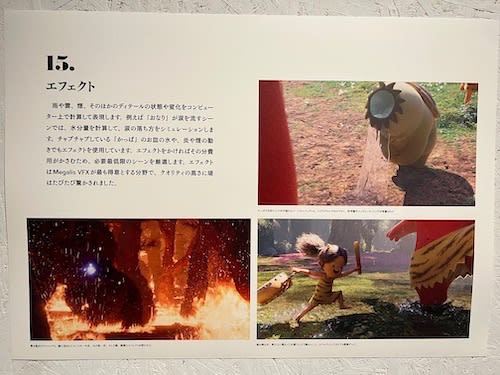

『トンコハウス・堤大介の「ONI展」』 PLAY! MUSEUM

『トンコハウス・堤大介の「ONI展」』

2023/1/21〜2023/4/2

PLAY! MUSEUMで開催中の『トンコハウス・堤大介の「ONI展」』を見てきました。

2014年に当時ピクサーで同僚だった堤大介とロバート・コンドウが立ち上げたアニメーションスタジオ「トンコハウス」は、デビュー作『ダム・キーパー』がアカデミー賞短編アニメーション賞にノミネートされるなどして注目を浴びました。

その堤が監督を務め、2022年秋にNetflixにて公開されたのが長編アニメーション『ONI ~ 神々山のおなり』 で、日本の鬼を題材に、森に暮らす妖怪や神々たちが心に潜む恐れと向き合いながら成長する物語が描かれました。

まず会場で紹介されるのが、10歳の女の子で主人公のおなりと父とされるなりどんで、人形やアニメーションの映像を通して『ONI』の世界観を知ることができました。

一連の映像にて目を引くのが、トンコハウスによる美しい自然描写と光と陰影の映像表現で、空調によってゆらゆらと揺れる手漉きの和紙へとアニメを投影した展示では、まるで作品の中の風や光の移ろいまでが再現されているかのようでした。

今回の展覧会は映像作家の菱川勢一とブルーシープが共同で手がけたもので、手づくりの和紙提灯やお面、それに凧や祭りやぐらなど日本の伝統的なものと『ONI』の映像美とが一体となって、異空間へトリップできるように作られていました。

鬼の村とおなりが住む神々山をつなぐ「戻り橋」を進む広がるのが「迷いの森」で、その先には物語のハイライトに登場するやぐらが設置され、作品のさまざまな場面が映像にて紹介されていました。

またここでは森の中の精霊であるモリノコに関する演出も行われていて、実際に太鼓を叩いて光を生み出すこともできました。

こうした空間演出のほかに充実していたのは、『ONI』の制作プロセスを紹介したメイキングの展示でした。

そこにはパイロット版のためにつくられたコマ撮り用の人形やスタジオセットから、キャラクターを描いたスケッチ、またカラースクリプトやライティングといったトンコハウスの映像づくりがパネルなどにて紹介されていて、どのように『ONI』が着想され、映像化していったのかをたどることができました。

会場の最後には特設シアターが設けられていて、『ONI』をはじめとしたトンコハウスの4つアニメーション作品が紹介されていました。なお『ONI』は1日数回時間指定で、会期中期間を区切って全4話が上映されます。スケジュールは公式サイトをご確認ください。

トンコハウス・堤大介の「ONI展」の見どころレポート! | イロハニアート

事前に『ONI』の内容を知らずとも楽しめるように工夫されていますが、先にアニメーションを鑑賞した上で展示を見た方がより面白いかもしれません。みんなで「どんつこつこつこ わっしょい!わっしょい!」と歌うラストの感動的なシーンが蘇りました。

会場内はシアターを除いて撮影も可能です。

👹Netflixで話題の『ONI』の世界へ👹現在PLAY! MUSEUMで開催中の『ONI』展。その見どころをはろるどさんにご紹介いただきました!『ONI』はまだ見たことないのですが・・・お皿の水をこぼすと気絶してしまうおっちょこちょいのかっぱが気になりました。かわいい😳https://t.co/rgBAfu5A0X

— イロハニアート編集部 (@irohani_art) February 8, 2023

4月2日まで開催されています。

『トンコハウス・堤大介の「ONI展」』 PLAY! MUSEUM(@PLAY_2020)

会期:2023年1月21日(土)〜2023年4月2日(日)

休館:会期中無休。ただし3月5日(日)を除く

料金:一般1800円、大学生1200円、高校生1000円、中・小学生600円、未就学児無料。

*当日券で入場可。ただし休日および混雑が予想される日は事前決済の日付指定券(オンラインチケット)を販売。

時間:10:00~17:00。

*土日祝は18:00まで

*入館は閉館の30分前まで。

住所:東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS W3 2F

交通:JR立川駅北口・多摩モノレール立川北駅北口より徒歩約10分

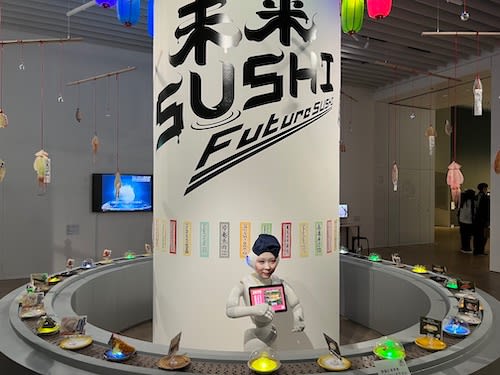

『六本木クロッシング2022展:往来オーライ!』 森美術館

『六本木クロッシング2022展:往来オーライ!』

2022/12/1~2023/3/26

森美術館で開催中の『六本木クロッシング2022展:往来オーライ!』を見てきました。

呉夏枝(オ・ハヂ) 展示風景

3年に1度、森美術館が日本の現代アートシーンを総覧する『六本木クロッシング』展も、今年度で第7回を数えるに至りました。

今回のサブタイトルは「往来オーライ!」で、コロナ禍で途絶えてしまった人々の往来を再び取り戻したいという願いを込め、1940年代から1990年代生まれの日本のアーティスト22組の作品約120点が展示されていました。

O JUN 展示風景

まずトップバッターをつとめたのは画家のO JUNで、肖像画や風景画とともにビル群の模型など複数の作品からなる「マチトエノムレ」と題するインスタレーションを公開していました。

青木千絵 展示風景

このO JUNと対になるスペースで展示を行っていたのが彫刻を手がける青木千絵で、いずれも人体の一部と思しき造形に漆を施した立体作品を見せていました。接地しているかと思いきや、吊られてわずかに宙に浮いていたりするなど、作品の見せ方も面白く感じられました。

横山奈美 展示風景

横山奈美のネオンサインを描く絵画も印象深かったかもしれません。これは身近な人物に「History」や「Love」の言葉を手書きしてもらい、それを元にしたネオンサインを発注し、さらにネオンを写実的に描いたもので、まるでネオンサインの光がキャンバスから「love」のメッセージとともに空間へ滲み出ているように思えました。

市原えつこ 展示風景

市原えつこの『未来SUSHI』も目立っていたのではないでしょうか。ロボットのペッパーくんの周りに配置されたコンベアの上には「下級国民用寿司」といったディストピアを思わせるネタの寿司が回っていて、未来の寿司の消費のあり方について考えさせれるものがありました。

石内都 展示風景

写真家の石内都は私的に親しみのある場所や身近なモチーフを写した作品を展示していて、慣れ親しんだという神奈川県の金沢八景やプリントを行った暗室、また自らの身体を捉えた写真を見ることができました。スケールやモチーフの異なる写真が断片的に連なるようすを目にしていると、どこか一編の詩が紡がれているような味わいも感じられました。

SIDE CORE / EVERYDAY HOLIDAY SQUAD 展示風景

「風景にノイズを起こす」をテーマに公共空間を舞台としたプロジェクトを手がけるSIDE COREと、匿名のアーティストにより結成されたEVERYDAY HOLIDAY SQUADによるインスタレーションも迫力がありました。

SIDE CORE / EVERYDAY HOLIDAY SQUAD 展示風景

ここではいずれも都市の風景から着想を得た夜間工事用の照明機材が用いていて、福島県より発信されるという時計の標準電波と同期する赤い工事現場のライトが点滅を繰り返していました。

青木野枝 展示風景

鉄を素材にリング状をオブジェを手がける青木野枝の作品も見応えがあったかもしれません。鉄本来の持つ重厚感を見せながらも、水泡を想起させるような浮遊感も同時に表されていて、独特の魅力をたたえていました。

✔週末は「六本木クロッシング2022展」へ!本展では1940年代~1990年代生まれの日本のアーティスト22組の作品約120点をご紹介。住み慣れた場所を離れる最後の時間を撮影した石内都の写真作品も展示しています。https://t.co/Z3Pm2NhQ6m#石内都 #六本木クロッシング2022展 #森美術館 pic.twitter.com/CJDIe6W3du

— 森美術館 Mori Art Museum (@mori_art_museum) February 10, 2023

3月26日まで開催されています。

『六本木クロッシング2022展:往来オーライ!』 森美術館(@mori_art_museum)

会期:2022年12月1日(木)~2023年3月26日(日)

休館:会期中無休。

時間:10:00~22:00

*火曜日は17時で閉館。

*12月6日(火)は16時、1月3日(火)と3月21日(火・祝)は22時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:[平日]一般1800(1600)円、高校・大学生1200(1100)円、4歳~中学生600(500)円、65歳以上1500(1300)円

[土・日・休日]一般2000(1800)円、高校・大学生1300(1200)円、4歳~中学生700(600)円、65歳以上1700(1500)円。

*( )内はオンラインチケット料金。

住所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー53階

交通:東京メトロ日比谷線六本木駅より地下コンコースにて直結。都営大江戸線六本木駅より徒歩10分。都営地下鉄大江戸線麻布十番駅より徒歩10分。

『山下麻衣+小林直人 −もし太陽に名前がなかったら−』 千葉県立美術館

『山下麻衣+小林直人 −もし太陽に名前がなかったら−』

2023/1/25~3/21

千葉県立美術館で開催中の『山下麻衣+小林直人 −もし太陽に名前がなかったら−』を見てきました。

千葉県出身のアート・ユニットの山下麻衣+小林直人は、映像やインスタレーションなどを制作し、国内外にて個展を開いてきたほか、芸術祭に参加するなどして活動してきました。

『Artist’s Notebook』 2014年〜

その山下と小林の国内では過去最大規模の個展が『山下麻衣+小林直人 −もし太陽に名前がなかったら−』で、初期作から近作に至るビデオ、インスタレーション、絵画など57点の作品が公開されていました。

まず目を引くのはガーゼマスクによるスクリーンに映された『NC_045512』で、リゾート地を思わせる海辺の景色を背景に小林がひたすらアルファベットを書き連ねていく様子が映されていました。

『NC_045512』 2023年

その文字列とは新型コロナの最初に検出されたウイルスのゲノム情報の塩基配列で、いずれも山下が読み上げながら小林に文字列の情報を提供していました。データにして29.9キロバイトながらも、29000以上もの文字に表されていて、すべて書くまでに約13時間もかかるということにも驚かされました。

『世界はどうしてこんなに美しいんだ』 2019年

自転車のペダルを漕ぐことで表現を行ったのが『世界はどうしてこんなに美しいんだ』などの3点の映像で、表題の作品では瀬戸内の夕陽と美しい風景を背景に疾走する自転車を長回しで捉えていました、

いずれの映像も車輪にLEDホイールライトが付けられていて、残像効果によって風景にメッセージを添えるように言葉が浮き上がっていました。

なお同作においてのメッセージは、ヴォクトール・フランクルによるユダヤ人強制収容所の記録『夜の霧』から、明日の生もわからない囚人が夕焼けを見た瞬間に口にした言葉を引用していました。

千葉の土地を舞台にしたのが『大地から作った1本のスプーン』と題したインスタレーションで、山下と小林が九十九里浜の飯岡海岸にて砂鉄を集め、そこから鉄を抽出して1本のスプーンを作る様子が映されていました。

『大地から作った1本のスプーン』 2009年

磁石を用いて砂鉄を集め、スプーンを作り出していく行為は、まさに「無から何かを生み出すこと」を体現していて、小さなスプーンには途方もない労力の痕跡が示されているかのようでした。

『1000WAVES』 2007年

ドイツのバルト海に面した海岸にて、打ち寄せる波を1000まで数えた映像『1000WAVES』も印象に深いかもしれません。そもそもどの波を1にするかも曖昧でありつつ、数えること自体が無意味に感じられながら、しばらく映像を追っているといつしか山下と小林のように波を数えている自分に気づきました。

山下と小林が自然に向き合い、人との関係を問い直しつつ、ひたむきに表現していくすがたそのものも面白いのではないでしょうか。自然や社会の様々な現象について、自らの行為を媒介として捉え直そうとするふたりの制作のスタンスを伺い知ることができました。

【山下麻衣+小林直人―#もし太陽に名前がなかったら―】2月11日(土)14時〜、アーティストトーク「不確かは不確か、ということは確か?」を開催します。作品の制作過程を作家自身が語り合い、世界の「不確かさ」に対する向き合い方を考えます。ぜひご参加ください!https://t.co/dFH0iZ3nQa pic.twitter.com/L7eJMpwNBE

— 千葉県立美術館 (@chiba_pref_muse) February 2, 2023

3月21日まで開催されています。

『山下麻衣+小林直人 −もし太陽に名前がなかったら−』 千葉県立美術館(@chiba_pref_muse)

会期:2023年1月25日(水)~3月21日(火・祝)

休館:月曜日。2月28日(火)

時間:9:00~16:30。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般300(240)円、高校・大学生150(120)円、中学生以下、65歳以上無料。

*( )内は20名以上の団体料金

*第4期コレクション展 「名品4-旧制千葉中学から広がる堀江正章の系譜-」との共通券

住所:千葉市中央区中央港1-10-1

交通:JR線・千葉都市モノレール千葉みなと駅より徒歩約10分。

| « 前ページ | 次ページ » |