都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

『高橋龍太郎コレクション「ART de チャチャチャー日本現代アートのDNAを探るー」展』 WHAT MUSEUM

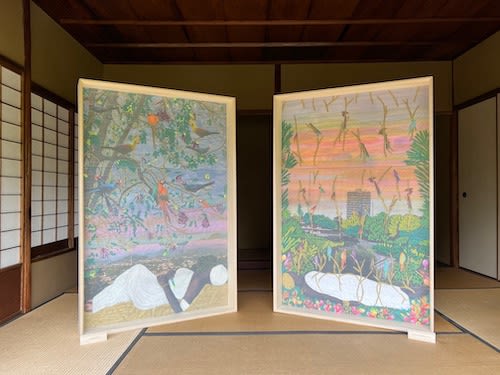

『高橋龍太郎コレクション「ART de チャチャチャー日本現代アートのDNAを探るー」展』

2023/4/28〜8/27

日本屈指のアートコレクターで精神科医の高橋龍太郎が収集したコレクションを紹介する展覧会が、東京・天王洲のWHAT MUSEUMにて開かれています。

岩崎貴宏『リフレクション・モデル(金閣)』 2014年

それが『高橋龍太郎コレクション「ART de チャチャチャー日本現代アートのDNAを探るー」展』で、会場には岡村桂三郎に鴻池朋子、また山口晃や横尾忠則といった33名の現代作家の作品、約40点が展示されていました。

華雪『木』 2021年

高橋龍太郎が本格的に現代美術を収集しはじめたのは1997年のことで、草間彌生や合田佐和子を出発点とすると、奈良美智や村上隆、そして名和晃平といった日本の現代美術家らの作品をコレクションしました。

町田久美『郵便配達夫』 1999〜2005年

その数は約3000点にも及んでいて、2008年以降は国内外の23の公立・私立美術館にて「ネオテニー・ジャパン高橋コレクション」といった展覧会にて広く公開されてきました。

岡村桂三郎『白象03-1』 2003年、『獅子08-1』 2008年

今回は日本の歴史の中で築かれた文化や芸術、それに価値観を継承しつつ、独自の視点で再解釈して新たに表現している作家に焦点を当てていて、最初の空間では岡村桂三郎の板絵や杉本博司の写真、それに井上有一の作品などが暗がりの中で光に浮かび上がる光景を見ることができました。

鴻池朋子『無題』 2010年

また襖や岩絵具など日本の建築様式や素材に向き合いながら制作する作家も紹介されていて、髑髏をモチーフとした鴻池朋子の襖絵や、墨の線や岩絵具の質感を活かして若冲の雄鶏を彷彿させるようなイメージを描いた町田久美の絵画にも目を引かれました。

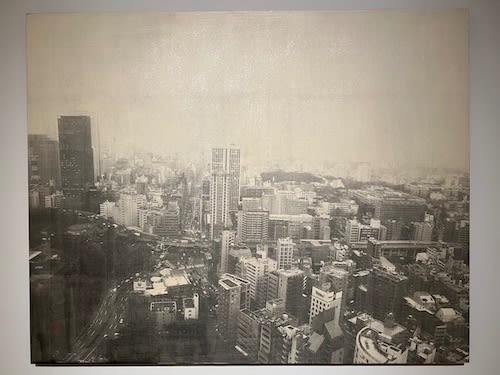

山口英紀『動脈』 2008年

このほか、ビルの並ぶ都市風景を水墨にて精緻に描いた山口英紀や、九谷焼の赤絵の技術を用いなが幾何学模様を表した見附正康の作品なども見どころだったかもしれません。

見附正康『無題』 2022年

掛け軸を用い、三味線の調べとともにシュールな映像が展開する束芋のインスタレーションにも心を惹かれました。

熊條雅由 展示作品

なお1階のスペースでは同館で初めて公開制作が行われていて、1989年生まれの画家、熊條雅由の作品や画材、また制作プロセスなどを見ることもできました。

高橋龍太郎のコレクションから探る、日本の現代アートのDNA。WHAT MUSEUMにて展覧会が開催中!精神科医の高橋龍太郎が収集した現代美術からなるコレクションは、1990年代以降の日本の現代アートシーンを語る上で絶対に欠かすことのできない重要なコレクションだ。https://t.co/9uss0EQWg2

— Pen Magazine (@Pen_magazine) May 21, 2023

高橋龍太郎のコレクションから探る、日本の現代アートのDNA。WHAT MUSEUMにて展覧会が開催中!|Pen Online

一部を除き、撮影も可能です。8月27日まで開催されています。

『高橋龍太郎コレクション「ART de チャチャチャー日本現代アートのDNAを探るー」展』 WHAT MUSEUM Space 1, 2F(@what_terrada)

会期:2023年4月28日(金)〜8月27日(日)

休館:月曜日。祝日の場合、翌火曜休館。

時間:11:00~18:00

*入館は閉館1時間前まで

料金:一般1500円、大・専門学生800円、高校生以下無料。

住所:品川区東品川2-6-10 寺⽥倉庫G号

交通:東京モノレール天王洲アイル駅徒歩5分。東京臨海高速鉄道りんかい線天王洲アイル駅B出口徒歩4分。

『ワールド・クラスルーム:現代アートの国語・算数・理科・社会』 森美術館

『森美術館開館20周年記念展 ワールド・クラスルーム:現代アートの国語・算数・理科・社会』

2023/4/19〜9/24

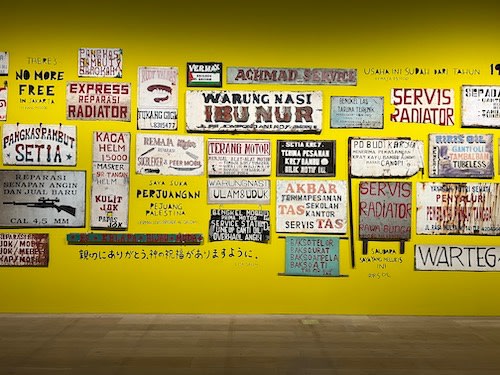

ジャカルタ・ウェイステッド・アーティスト『グラフィック・エクスチェンジ』(2015年、部分)

学校で習う教科を入口として、現代アートの作品を紹介する展覧会が、森美術館にて開かれています。

それが『ワールド・クラスルーム:現代アートの国語・算数・理科・社会』で、会場では54組のアーティストによる約150点の作品が公開されていました。

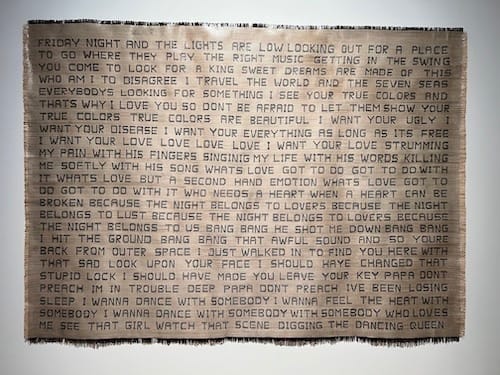

イー・イランの『ダンシング・クイーン』(2019年)

まず冒頭の「国語」では言葉や言語をテーマとした作品や、文学や詩の要素を持つ作品が展示されていて、さまざまな女性の生活を支えてきたポップソングの歌詞を織物にしたイー・イランの『ダンシング・クイーン』などを見ることができました。

アイ・ウェイウェイ(艾未未)『漢時代の壷を落とす』(1995/2009年)、『コカ・コーラの壷』(1997年)

これに続くのが今回の展示にて最もボリュームを占める「社会」で、美術史を主題としたアイ・ウェイウェイに森村泰昌や、戦争や災害をテーマとするディン・Q・レに畠山直哉などの作品に目を引かれました。

ヴァンディー・ラッタナ『爆弾の池』(2009年)

ヴァンディー・ラッタナの『爆弾の池』とは、カンボジアの農地に点在する円形の凹みや湖を写真に収めたもので、いずれもベトナム戦争中に米軍の爆撃によって作られた爆弾クレーターでした。

ハラーイル・サルキシアン『処刑広場』(2008年)

またハラーイル・サルキシアンは『処刑広場』において、シリアで過去に公開処刑が行われた三つの街の広場を写していて、先の『爆弾の池』と同じく一見、平穏な景色に映りながらも、その内実を知るとまた違った印象が与えられました。

青山悟 作品展示風景

このほか「社会」では、工業用ミシンを用いた刺繍を制作し、労働のあり方を問い直す青山悟の作品や、愛知県の製陶産業の歴史と世界経済の関係を人間浄瑠璃にて語る田村友一郎の映像も見応えがあったかもしれません。

李禹煥(リ・ウファン)『関係項』(1968/2019年)、『対話』(2017年)

さらに「哲学」、「算数」、「理科」、「総合」と展示が続いていて、宮島達男に李禹煥、またマリオ・メルツに杉本博司、そして宮永愛子からヤン・ヘギュといったさまざまな作品を見ることができました。

杉本博司 作品展示風景

出品作品の半数以上は森美術館のコレクションにて占められていて、端的に同館のコレクション展としても充実していたのではないでしょうか。

現代アートで学ぶ、新しい世界。『ワールド・クラスルーム:現代アートの国語・算数・理科・社会』が森美術館にて開催中!学校で習う8つの教科を現代アートの入口とし、54組のアーティストによる約150点の作品を展示するユニークな展覧会だ。https://t.co/flmCX8cLsn

— Pen Magazine (@Pen_magazine) May 20, 2023

現代アートで学ぶ、新しい世界。『ワールド・クラスルーム:現代アートの国語・算数・理科・社会』が森美術館にて開催中!|Pen Online

ヤン・へギュ、作品展示風景

なお「音楽」と「体育」の上映作品は前期と後期で作品が入れ替わります。上映スケジュールなどは同館のWEBサイトにてご確認ください。

ヤコブ・キルケゴール『永遠の雲』(2023年)

会期中は無休です。9月24日まで開かれています。

『森美術館開館20周年記念展 ワールド・クラスルーム:現代アートの国語・算数・理科・社会』 森美術館(@mori_art_museum)

会期:2023年4月19日(水)〜9月24日(日)

休館:会期中無休。

時間:10:00~22:00

*火曜日は17時で閉館。ただし5月2日(火)、8月15日(火)は22時まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:[平日]一般2000(1800)円、高校・大学生1400(1300)円、4歳~中学生800(700)円、65歳以上1700(1500)円

[土・日・休日]一般2200(2000)円、高校・大学生1500(1400)円、4歳~中学生900(800)円、65歳以上1900(1700)円。

*( )内はオンラインチケット料金。

住所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー53階

交通:東京メトロ日比谷線六本木駅より地下コンコースにて直結。都営大江戸線六本木駅より徒歩10分。都営地下鉄大江戸線麻布十番駅より徒歩10分。

『ART IN YOU アートはあなたの中にある』 三井住友銀行東館 1Fアース・ガーデン

『ART IN YOU アートはあなたの中にある』

2023/5/20~6/17

福祉実験ユニット、ヘラルボニーの契約作家、16名の作品を紹介する展覧会『ART IN YOU』が、三井住友銀行東館 1Fアース・ガーデンにて開かれています。

2018年、松田崇弥、松田文登により設立されたヘラルボニーは、主に知的な障がいのあるアーティストと契約を結ぶと、ライセンスビジネスや作品をプロダクトに落とし込むブランドの運営、また建設現場の仮囲いに作品を転用する「全日本仮囲いアートミュージアム」などさまざまな事業を展開してきました。

森啓輔『Let it be』

また2021年には盛岡市に「HERALBONY GALLERY」を開設すると、作品の販売を通して、各アーティストの制作を世に積極的に広めてきました。

藤田望人『と・と・と』、『apples』

今回の『ART IN YOU』では金沢21世紀美術館のチーフキュレーターである黒澤浩美のキュレーションのもと、ヘラルボニーの16名の契約作家の作品が展示されていて、絵画を中心にコラージュといった多様な表現を見ることができました。

井口直人『無題』

キュビズムを思わせるような画面構成と鮮やかな色彩を特徴とする森啓輔の絵画や、コピー機を用い自らの身体を介在させた井口直人のコラージュ、さらにはグラフィティアートのような味わいが感じられる藤田望人の絵画などは特に魅惑的だったかもしれません。

GAMON『無題』

このほか、G7広島サミット国際メディアセンターのIoTスマートごみ箱「SmaGO」のデザインに作品が採用されたGOMONの力強い絵画にも心を引かれました。

内山.K『マックィーンクワガタの地図』、『トリケラパークの地図』

毎週土日にはヘラルボニースタッフによるギャラリートークも行われます。(時間:14:00〜14:30)予約は不要です。こちらに参加して見るのも面白いかもしれません。

丸の内にて異彩が放たれる。福祉実験ユニット、ヘラルボニーが16作家による『ART IN YOU』を開催!16名のアーティストの作品には、障がいの有無を通り越して、それぞれに個性や魅力があり、「ここに自分がいる」ことを発信しようとする意思が強く感じられる。https://t.co/StDtP1eyab

— Pen Magazine (@Pen_magazine) May 24, 2023

丸の内にて異彩が放たれる。福祉実験ユニット、ヘラルボニーが16作家による『ART IN YOU』を開催!|Pen Online

『ART IN YOU アートはあなたの中にある』展示風景

会期中は無休です。6月17日まで開催されています。

『ART IN YOU アートはあなたの中にある』(@heralbony) 三井住友銀行東館 1Fアース・ガーデン

会期:2023年5月20日(土)~6月17日(土)

休館:会期中無休。

料金:無料

時間:10:00~18:00 *土日祝は13:00から

住所:千代田区丸の内1-3-2

交通:東京メトロ丸の内線・東西線・半蔵門線・千代田線、都営三田線大手町駅C14出口より直結。

『橋本関雪 生誕140周年 KANSETSU』 福田美術館・嵯峨嵐山文華館

『橋本関雪 生誕140周年記念 KANSETSU 入神の技・非凡の画』

2023/4/19~7/3

橋本関雪『麗日図』 1934年 個人蔵

日本画家、橋本関雪の生誕140年を期し、福田美術館、嵯峨嵐山文華館、白沙村荘橋本関雪記念館の3館にて『橋本関雪 生誕140周年記念 KANSETSU 入神の技・非凡の画』展が開かれています。

まず嵐山第1会場である福田美術館では、82年ぶりに公開される『俊翼』をはじめ、代表作『木蘭』といった文展出品の作品が公開されていて、関雪の画家としての歩みや到達点を追っていました。

神戸生まれの関雪は儒学者の父の薫陶を受けて育つと、詩文の教養を身につけ、京都で四条派に学び、写実せいと装飾性を持ち得た作品を制作しました。

橋本関雪『仙姐図』 1923年 福田美術館

そして南画や中国絵画の要素を加えて独自の画風を確立すると、モナリザといった西洋絵画の影響を思わせるような『仙姐図』なども描きました。

橋本関雪『木蘭』 1918年 白沙村荘橋本関雪記念館

『木蘭』は中国、北魏の物語「木蘭詩」に登場する少女を主題とした作品で、梅に水を飲ませる戦友のそばにて、故郷に想いを寄せながら休憩する戦いに赴いた男装の少女を描いていました。

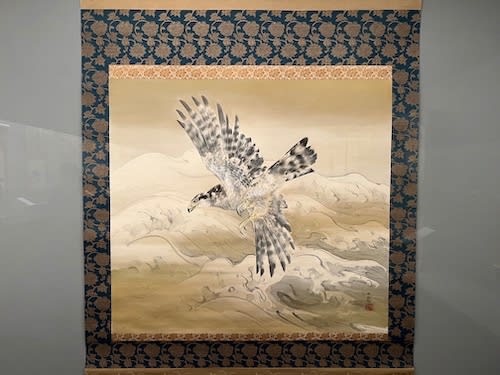

橋本関雪『俊翼』 1941年 福田美術館

翼を広げて飛ぶ猛禽のすがたを描いた『俊翼』とは、橋本関雪聖戦記念画展に出品されたもので、鷹に戦闘機のイメージを投影した寓意的な作品でした。

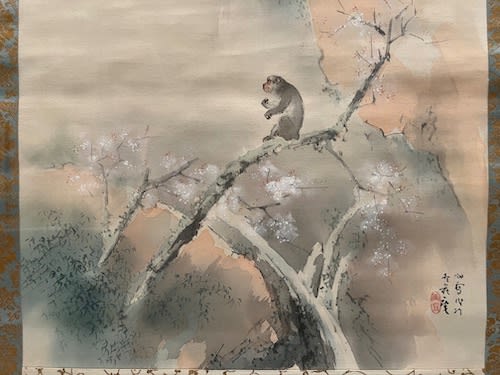

橋本関雪『春山遊猿』 1942年 個人蔵

このほか、狸や狐、それに猿などの動物をモチーフとした作品も魅惑的だったかもしれません。

橋本関雪『芍薬白猫」 1930年 福田美術館

また芍薬の花の咲く中、陽の光を浴びて佇む『芍薬白描』の瀟洒な味わいにも心を惹かれました。

橋本関雪『閑適』 1918年 白沙村荘橋本関雪記念館

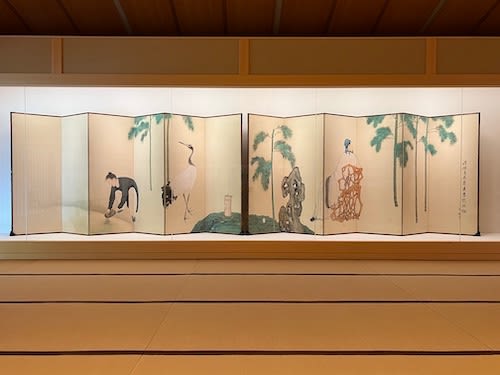

これ続く嵐山第2会場の嵯峨嵐山文華館では、『狗子』に『梅渓漁夫』、また『閑適』など白沙村荘橋本関雪記念館の作品が紹介されていて、花鳥に人物、風景などを巧みに描き分ける関雪の高い画技を見ることができました。

橋本関雪『前田又吉追善茶会画巻』 1901年 白沙村荘橋本関雪記念館

18歳の時に描いたという『前田又吉追善茶会画巻』も目を引くのではないでしょうか。前田の遺族が没後7年に遺愛の品を展観して供養した時の様子を表したもので、盆栽などの品々を端正に写しとっていました。

橋本関雪『梅渓漁夫』 1924年 白沙村荘橋本関雪記念館

展示替えの情報です。会期中作品が入れ替わります。

『橋本関雪 生誕140周年記念 KANSETSU 入神の技・非凡の画』作品リスト(PDF)

前期:4月19日(水)~5月29日(月)

後期:5月31日(水)~7月3日(月)

#橋本関雪 生誕140周年展では、東山会場と嵐山会場間では相互割引をいたしております。https://t.co/nxm62Kz3yZぜひご活用くださいませ。@ArtFukuda #福田美術館 pic.twitter.com/R8TnCceOWZ

— 福田美術館 Fukuda Art Museum (@ArtFukuda) April 21, 2023

5月29日に前期展示が終わり、展示替えののち、5月31日より後期展示がスタートします。

橋本関雪『狗子』 1942年頃 白沙村荘橋本関雪記念館

今回はスケジュールの都合上、白沙村荘橋本関雪記念館の展示を見ることはできませんでしたが、福田美術館と嵯峨嵐山文華館の2館の内容だけでも想像以上に充実していました。まさに関雪の回顧展の決定版と捉えて差し支えありません。

7月3日まで開催されています。

『橋本関雪 生誕140周年記念 KANSETSU 入神の技・非凡の画』 福田美術館(@ArtFukuda)

会期:2023年4月19日(水)~ 7月3日(月)

*前期:4月19日(水)~5月29日(月)、後期:5月31日(水)~7月3日(月)

休館:5月30日(火)

時間:10:00~17:00。最終入館は16時半まで。

料金:一般・大学生1500(1400)円、高校生900(800)円、小中学生500(400)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

*嵯峨嵐山文華館両館共通券あり。

住所:京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町3-16

交通:嵐電(京福電鉄)嵐山駅下車、徒歩4分。阪急嵐山線嵐山駅下車、徒歩11分。JR山陰本線(嵯峨野線)嵯峨嵐山駅下車、徒歩12分。

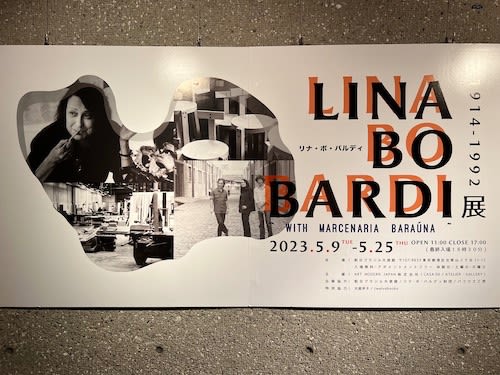

『リナ・ボ・バルディ展 with Marcenaria Baraúna』 ブラジル大使館

『リナ・ボ・バルディ展 with Marcenaria Baraúna』

2023/5/9〜5/25

1914年にイタリアで生まれたリナ・ボ・バルディは、椅子やファッション、都市デザインなどを手がけると、戦後はブラジルへと移住し、自邸「ガラスの家」やサンパウロ美術館などを設計しました。

そのリナ・ボ・バルディの設計した椅子に着目して活動を紹介するのが『リナ・ボ・バルディ展 with Marcenaria Baraúna』で、会場にはヴィンテージ作品のほか、リナ・ボ・バルディが立ち上げに関わり、現在もサンパウロにて家具を作り続けるバラウナ工房の現行品が展示されていました。

まず最初に紹介されるのがヴィンテージ作品で、自邸「ガラスの家」やサンパウロ美術館の講堂、また「ベナンの家」のレストランのためにデザインした椅子が並んでいました。

リナ・ボ・バルディは自身の手がけた建物の多くにオリジナルの椅子をデザインしていて、木材によるシンプルな構造をした作品が目立っていました。

サンパウロのポンペイ地区の文化施設「SRSCポンペイア」では、建物だけでなく、家具や職員の制服、グラフィックなどをリナ・ボ・バルディが手がけていて、図書室や食堂のための椅子もデザインしました。

これに続くのが主にバラウナ工房による現行品の展示で、同工房の協力のもとに世界で初めて復刻された「SESC ポンペイア文化センター」のチェアや初公開となる「キッズデスク」などが紹介されていました。

直接座って感触を確かめることのできる現行品の展示も良かったかもしれません。2室に加えて映像とコンパクトな内容でしたが、思いの外に見応えがありました。

間もなく会期末です。5月25日まで開催されています。

『リナ・ボ・バルディ展 with Marcenaria Baraúna』 ブラジル大使館

会期:2023年5月9日(火)〜5月25日(木)

休館:土曜、日曜。

料金:無料

時間:11:00~17:00

住所:港区北青山2-11-12

交通:東京メトロ銀座線外苑前駅3番出口より徒歩10分

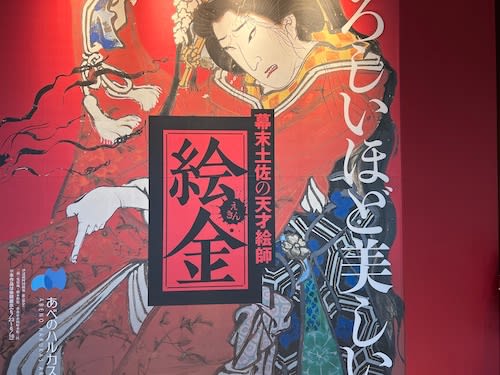

『恐ろしいほど美しい 幕末土佐の天才絵師 絵金』 あべのハルカス美術館

『恐ろしいほど美しい 幕末土佐の天才絵師 絵金』

2023/4/22〜6/18

『恐ろしいほど美しい 幕末土佐の天才絵師 絵金』展示風景

幕末から明治初期にかけて現在の高知県で活動した絵師、金蔵は、数多くの芝居絵屏風などを残し、「絵金さん」の愛称で地元の人々に親しまれてきました。

その絵金の高知県外では半世紀ぶりとなる展覧会が『恐ろしいほど美しい 幕末土佐の天才絵師 絵金』で、会場では屏風絵や絵馬提灯など約100点の作品が公開されていました。

まず冒頭に並ぶのが絵金の代表作といえる芝居絵屏風で、いずれも絵金が30代にして野に下って以降、町絵師として描いたものでした。

いずれの芝居絵屏風もほぼ二曲一隻のかたちをしていて、歌舞伎の一場面などを極めて劇的な構図とビビッドな色彩によって表していました。

またこの他にも『力士図』や『常盤御前図』といった掛け軸の小品をはじめ、四季の風物を軽妙な筆致で描いた『土佐年中風俗絵巻』なども展示されていて、いわゆる血みどろや劇画的だけでない絵金の多様な作風を見ることができました。

第2章『高知の夏祭り』展示風景。手前は左から『船弁慶』、『近江源氏先陣館 盛綱陣屋』。ともに高知市朝倉 倉・前田町内会。

高知の夏祭りをイメージした展示が殊更に魅力的だったかもしれません。ここでは高知市朝倉の朝倉神社の山門型の絵馬台をはじめ、香美市土佐山田町の八王子宮に伝わる「手長足長絵馬台」を設置し、絵金の芝居絵屏風を並べていて、まるで同地の「絵金祭り」に出かけているような気分を味わうことができました。

第2章『高知の夏祭り』展示風景

この芝居絵屏風は江戸末期頃には夏祭りに飾られたとされていて、今でも高知県内の約10箇所の神社にて昔ながらに屏風を絵馬台に飾る風習が残されました。

左から『敵討優曇華亀山 赤堀屋敷』、『蝶花形名歌島台 小坂部館』。ともに芳原下西組。

また夏祭りにて提灯や蝋燭の灯りで浮かび上がらせている芝居絵屏風を、炎のゆらめく蝋燭をイメージした照明によって追体験できるような工夫も面白いのではないでしょうか。

「友竹」の隠し落款を探しながら芝居絵屏風を見るのも楽しいかもしれません。その類まれなる個性に改めて感じ入るものがありました。

会期中に展示替えが行われます。

『恐ろしいほど美しい 幕末土佐の天才絵師 絵金』目録(PDF)

前期:4月22日(土)〜5月21日(日)

後期:5月23日(火)〜6月18日(日)

前期の会期は明日21日までです。その後、芝居絵屏風を中心に入れ替えがあり、23日より後期がスタートします。

絵馬提灯『釡淵双級巴(かまがふちふたつどもえ)』展示風景。創造広場「アクトランド」

第2章「高知の夏祭り」の展示スペースは撮影が可能でした。

幕末の土佐が生んだ天才絵師、絵金。その恐るべき魅力に酔いしれる。『幕末土佐の天才絵師 絵金』が開催中芝居絵の下絵と考えられる白描画など100点の作品を展示し、絵金の極めてユニークな個性と魅力について紹介している。https://t.co/eA47y2YsJJ

— Pen Magazine (@Pen_magazine) May 19, 2023

幕末の土佐が生んだ天才絵師、絵金。その恐るべき魅力に酔いしれる。『幕末土佐の天才絵師 絵金』が開催中|Pen Online

6月18日まで開催されています。おすすめします。

『恐ろしいほど美しい 幕末土佐の天才絵師 絵金』(@ekinten_osaka) あべのハルカス美術館(@harukas_museum)

会期:2023年4月22日(土)〜6月18日(日)

*前期:4月22日(土)〜5月21日(日)、後期:5月23日(火)〜6月18日(日)

時間:10:00~20:00(火〜金)、10:00〜18:00(月、土、日、祝)

*入館は閉館の30分前まで。

休館:4月24日(月)、5月8日(月)、5月22日(月)

料金:一般1600円、大学・高校生1200円、中学・小学生500円。

住所:大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス16階

交通:近鉄線大阪阿部野橋駅西改札、およびJR線天王寺駅中央改札より徒歩3分。地下鉄御堂筋線天王寺駅西改札より徒歩2分。*それぞれシャトルエレベーターまでの所要時間。

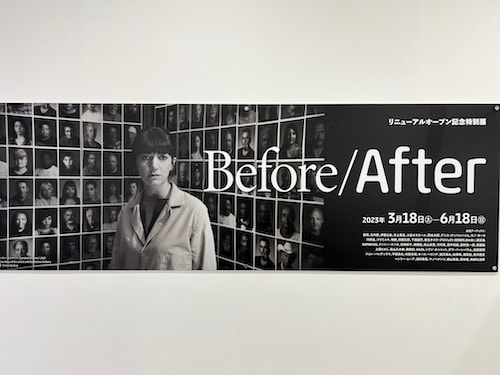

『リニューアルオープン記念特別展 Before/After』 広島市現代美術館

『リニューアルオープン記念特別展 Before/After』

2023/3/18~6/18

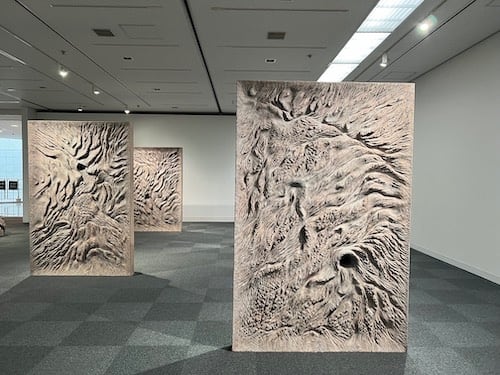

2020年12月からの改修工事を終え、今年3月にリニューアルオープンを果たした広島市現代美術館にて、『リニューアルオープン記念特別展 Before/After』が開かれています。

多目的スペース「モカモカ」

これはリニューアルに際していくつもの箇所が生まれ変わったように、なにかが切っ掛けになって生じるさまざまな「まえ」と「あと」の現象や状況に着目し、国内外の現代美術を紹介するもので、広島県にゆかりのある和田礼治郎や石内都をはじめ、オノ・ヨーコやシリン・ネシャットといった45組のアーティストによる新作を含めた約100点が公開されていました。

展示室A-1 会場風景

まず冒頭で展開するのは、改修工事の図面や記録写真をはじめ、役目を終えた照明器具といったかつての美術館の備品で、中には古いエレベーターの部品などが並んでいました。

展示室A-1 会場風景

また休館中にSNS投稿された「#ゲンビの工事日記」の写真も細かく紹介されていて、工事中の進行の様子や作業内容、また働く人々のすがたなどを見ることができました。

高橋銑 作品展示風景

続く現代美術では田中功起のインスタレーションや平田尚也の彫刻などが展示されていて、地下の展示室では若林奮や竹村京をはじめ、コウミユキや高橋銑といったアーティストの作品が並んでいました。

コウミユキ『Stand Up!』シリーズより 2023年

このうち動物をモチーフとした彫刻を手がけるコウミユキは、すでに人の手に渡ったものや壊れてしまった犬の置き物などで作った『Stand Up!』シリーズを展示していて、犬と思しきすがたを見せながらも、さまざまな動物が融合したようなユニークなかたちを生み出していました。

竹村京『修復』シリーズより 2022年

竹村京の『修復』シリーズも目を引いたかもしれません。ここでは美術館にて使われて役目を果たした電球や学芸員の私物などを蛍光シルクの布で包んでいて、ブルーライトによって淡い光を放っていました。

今回の展示のハイライトを飾るのは、2005年に第6回ヒロシマ賞を受賞し、16年ぶりの新規購入作品となったイラン生まれのアーティスト、シリン・ネシャットの『Land of Dreams』でした。

これはアメリカ、ニューメキシコ州の地元住民を被写体とした26点の肖像写真と、若いイラン人の美術学生を主人公としたふたつの映像にて構成されていて、映像では広島の被爆者の言葉を引用しつつ、アメリカの差別や偏見、貧困の問題や核政策の不条理の危険性などを住民の夢を通して描いていました。

和田礼治郎『FORBIDDEN FRUIT』 2022年

中庭を舞台とした和田礼治郎の『FORBIDDEN FRUIT』も魅惑的だったかもしれません。葡萄の木などが植えられた空間へフルーツが投げ入れられて、あたりにはほのかに甘い匂いが漂っていました。

石内都『The Drowned』シリーズより 2020年〜

このほか、横山奈美や石内都、毒山凡太朗の作品なども見どころではないでしょうか。また細かな章立てを行わず、劣化、変質、修復、原子力、爆発、夢、治癒といったキーワードを「#(ハッシュタグ)」として提示し、展示のテーマを伝えているのもユニークに思えました。

毒山凡太朗『Let There Be Light』 2023年 『Long Way Home』 2022年

全館スペースの展示ゆえか質量ともにかなり見応えがありました。時間に余裕を持って出かけられることをおすすめします。

【新着】この春、リニューアルオープン!広島市現代美術館の特別展『Before/After』が見逃せない https://t.co/r6kdFOZjjp

— Pen Magazine (@Pen_magazine) April 15, 2023

この春、リニューアルオープン!広島市現代美術館の特別展『Before/After』が見逃せない|Pen Online

一部の展示作品の撮影も可能です。

6月18日まで開催されています。

『リニューアルオープン記念特別展 Before/After』 広島市現代美術館(@HiroshimaMOCA)

会期:2023年3月18日(土)~6月18日(日)

休館:月曜日

時間:10:00~17:00

*入場は閉館の30分前まで

料金:無料。

住所:広島市南区比治山公園1-1

交通:広電(市内路面電車)比治山下駅より徒歩10分。広島駅及び紙屋町より広電・広島バスにて段原中央下車。動く歩道「比治山スカイウォーク」経由にて約700m。

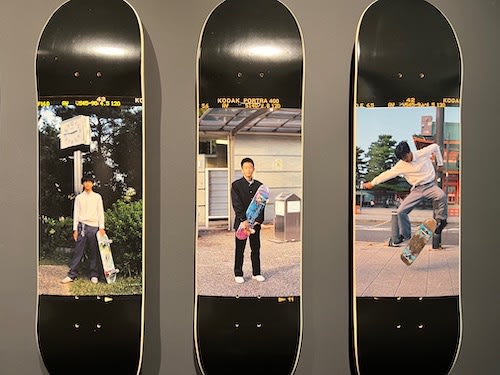

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』 Vol.5 嶋臺(しまだい)ギャラリー・ASPHODEL・両足院

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』

2023/4/15~5/14

Vol.4 世界倉庫・藤井大丸ブラックストレージ・Sferaより続きます。

朝、ホテルをチェックアウトし、まず向かったのは『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』の開催エリアではない嵐山でした。というのも、この日は写真祭だけでなく、福田美術館と嵯峨嵐山文華館にて開かれている『橋本関雪 生誕140周年 KANSETSU』の鑑賞を予定していたからでした。

よって先に関雪展を見終えた上にて、昨日、クローズしていたために見ることができなかった嶋臺(しまだい)ギャラリーと両足院へ行くことにしました。

嵐山にて関雪展を見て、嶋臺ギャラリーの位置する烏丸御池に着くと、ちょうど昼の12時前になっていました。嶋臺ギャラリーとは17世紀に生糸商として創業した老舗に所縁のある場所で、幕末に焼失したのちに、明治になって再建された建物をギャラリーとして用いたものでした。

ここではスイス人フォトグラファー、ロジャー・エーベルハルトが、最新作シリーズ『Escapism』(エスカピズム/現実逃避)と題する展示を行っていて、スイスのコーヒーフレッシュの蓋に印刷された風景写真に着想を得た作品を公開していました。

エーベルハルトは、小さな蓋に印刷された風景写真を、さらに高解像度のカメラを用いて撮影していて、クローズアップされたイメージを大きく引き伸ばしてプリントすることで、もともとのクリーム容器の蓋の写真へ新たな世界を作り上げていました。

明るい光の差し込む広間と暗い土蔵の壁を残す2つの空間とのコントラストも面白かったかもしれません。クリーム容器の蓋という身近でありながらも意外な素材より引き出された、驚くほどに色彩鮮やかで多様なイメージに見入りました。

このあとは建仁寺塔頭の両足院を目指すべく祇園へと向かいましたが、その途中にて昨日、両足院にも近いASPHODELでのココ・カピタンの展示を見逃していたことに気づいたため、先にASPHODELへと行くことにしました。

京都の10代の若者のポートレートを制作したカピタンは、大西清右衞門美術館、光明院、ASPHODELの3会場にて展示を行っていましたが、その中ではASPHODELの会場が質量ともに最も充実していたかもしれません。

禅僧を目指す学生から舞妓、または制服姿の高校生など、京都に生きる若者たちの多様なすがたを見ることができました。

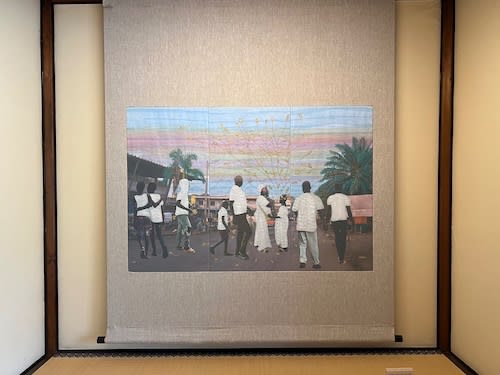

枯山水庭園や池泉回遊式庭園などを有する両足院にて展示を行っていたのは、コートジボワールを拠点に活動するビジュアルアーティストで写真家のジョアナ・シュマリでした。

シュマリは日課とする朝の散歩の際、風景を写真に撮ることを習慣としていて、その写真へコラージュや刺繍、ペインティングやフォトモンタージュといった技法を組み合わせつつ、何枚もの薄い布のレイヤーを重ねて作品を制作しました。

淡いパステルカラーに彩られたシュマリの作品は、日常の光景でありながらも、詩的でかつ幻想的な雰囲気もたたえていて、細部のコラージュといった手業の感触も魅力に感じました。

時間やスケジュールの都合で出町桝形商店街の会場には行くことができませんでしたが、結局2日間にて『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』のほぼすべての展示を見ることができました。

京都ならではの歴史的建造物やモダンな近現代建築を会場としつつ、国内外の写真家らが現代的なテーマを扱った作品を公開していて、会場の趣きはもちろん、作品そのものも想像以上に見応えがありました。

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』は5月14日まで開催されています。

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』(@kyotographie_) 京都市中心部・二条城・両足院・光明院

会期:2023年4月15日(土)~5月14日(日)

休館:各会場により異なる。

時間:10:00~19:00

*「インフォメーション町家」の開館時間。各会場により異なる。

料金:Eパスポート、紙パスポートチケット6000円(学生3000円)、平日限定パスポート4500円。

*単館チケット(一般1200円~800円、学生1000円~600円)を販売。

*無料展示あり。

住所:京都市中京区三条町340

交通:地下鉄烏丸線・東西線烏丸御池駅6番出口から徒歩5分。

*住所、交通は「インフォメーション町家」(八竹庵 旧川崎家住宅)

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』 Vol.4 世界倉庫・藤井大丸ブラックストレージ・Sfera

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』

2023/4/15~5/14

Vol.3 二条城・東福寺塔頂光明院より続きます。

ホテルにてチェックインを済ませると16時半をまわっていましたが、『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』の市中心部の会場は19時まで開いているところが多いため、もう少し展示を見て歩くことにしました。

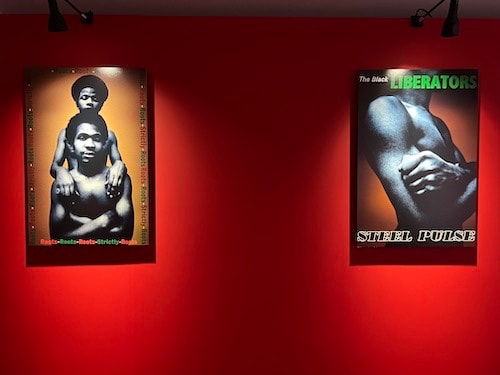

まず向かったのは富小路高辻の少し北に位置する世界倉庫で、ジャマイカ系イギリス人の写真家デニス・モリスが写真とインスタレーションからなる展示を行っていました。

デニス・モリスは少年の頃、1960年代当時のイギリス政府の移住政策のもと、「より良い暮らし」を送るべく母親とともにジャマイカからロンドンへとやってきて、牧師を通じて写真に出会いました。

そして身近な人々や地域社会のようすをカメラで記録しはじめると、ジャマイカ人ミュージシャンのボブ・マーリーの後押しなどもあり、写真家として音楽業界でキャリアを切り開いていきました。

会場ではカリブ系移民の人々の暮らしなどを写した写真が並んでいて、当時の部屋を再現した空間などを通して、1960年代から70年代のイーストロンドンのカリブ系移民たちの生活をたどることができました。

なお世界倉庫とは木屋町のクラブ「WORLD KYOTO」が手がけたコミュニティスペースで、1階にカフェも入居していました。町家の右手より入り、中庭のような空間を抜けて進む構造そのものも楽しいかもしれません。

この世界倉庫の少し北の藤井大丸ブラックストレージでは、ウクライナ生まれのアーティスト、ボリス・ミハイロフが『Yesterday's Sandwich(昨日のサンドイッチ)』と題したスライドショーを公開していました。

『Yesterday's Sandwich』は、ミハイロフがキャリアをスタートさせた1960年代末から1970年代にかけて制作された作品で、当時の体制において発表できなかった写真のスライドが偶然ミスで重なったことをきっかけに生まれました。

そこには都市の風景や軍事パレード、さらに女性のヌードなどが重なり合いながら写されていて、音楽とともに詩的とも幻想的ともいえる光景が作り出されていました。

今回の『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』で最も面白く感じた作品だったかもしれません。約15分から20分弱ほど続く魔術のように展開するイメージの乱舞に見入りました。

四条大橋を渡って祇園に位置するライフスタイルブランド「Sfera」にて展示を手がけているのは、ジャーナリストで写真家として活動し、移民や人権などをテーマに作品で知られるセザール・デズフリでした。

デズフリは2016年の夏、ドイツのNGO団体の所有する難民救助船に3週間にわたって乗船し、リビアからイタリアへ渡航しようとする難民たちを助け出すようすを記録していて、救出された118名の難民のポートレートを撮影しました。

さらにデズフリは難民たちが旅の途中で何が起き、イタリア到着後にどのような人生を送っているのかをリサーチしていて、さまざまな難民たちの証言から移住先にて直面する問題点などを露わにしていました。

地中海を渡る難民たちドキュメントといえる展示だったかもしれません。救助船上とその後に撮影された同じ人物のポートレートにも目が留まりました。

このあとはSfera近くの居酒屋にてお酒をいただき、明日に備えるべく、ほろ酔い気分にてホテルへと戻りました。

🛍グッズラインアップのご紹介Original KYOTOGRAPHIE Merch!▢カタログ▢トートバッグ▢サコッシュ▢SOU・SOU 足袋下▢SOU・SOU 手ぬぐいなどなど!➡️ぜひオンラインストアや、八竹庵のショップにてお買い求めください!https://t.co/MR8V75B7t4 pic.twitter.com/4nnyrJ6spM

— KYOTOGRAPHIE (@kyotographie_) April 29, 2023

ラストのVol.5 嶋臺(しまだい)ギャラリー・ASPHODEL・両足院へと続きます。

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』(@kyotographie_) 京都市中心部・二条城・両足院・光明院

会期:2023年4月15日(土)~5月14日(日)

休館:各会場により異なる。

時間:10:00~19:00

*「インフォメーション町家」の開館時間。各会場により異なる。

料金:Eパスポート、紙パスポートチケット6000円(学生3000円)、平日限定パスポート4500円。

*単館チケット(一般1200円~800円、学生1000円~600円)を販売。

*無料展示あり。

住所:京都市中京区三条町340

交通:地下鉄烏丸線・東西線烏丸御池駅6番出口から徒歩5分。

*住所、交通は「インフォメーション町家」(八竹庵 旧川崎家住宅)

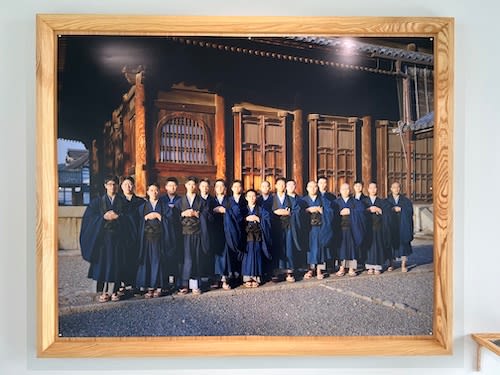

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』 Vol.3 二条城・東福寺塔頂光明院

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』

2023/4/15~5/14

Vol.2 八竹庵(旧川崎家住宅)・HOSOO GALLERY・京都文化博物館別館から続きます。

四条烏丸から御池界隈の展示を一通り見終えたのちは、『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』の会場で最も西に位置する二条城へと行くことにしました。

二条城では高木由利子が「PARALLEL WORLD」と題する展示を行っていて、会場は城内の二の丸御殿の台所・御清所でした。

ここで高木は日常的に民族衣装を着ている12カ国の人々を撮影した『Threads of Beauty』と、DIORのための撮り下ろしや、ポール・スミスやイッセイ・ミヤケといった80年代から現代までのファッションを撮影した2つのシリーズを展開していました。

ともかく目を引くのは『Threads of Beauty』で、天井から吊るされた特大サイズのデジタルプリントへ、さまざまな民族衣装を着た人々がモノクロームに写し出されていました。

さらに進むとファッションのシリーズなどが並んでいて、窓から屋外を眺めると二の丸御殿の建物を背景に『Threads of Beauty』の作品が何点か展示されていました。

また高木自身がプリントに着色したものや、印画紙や和紙、さらに漆喰といった異なる素材にプリントされた作品の質感も魅惑的かもしれません。

台所から御清所へ続く展示空間はかなり広く、作品も想像以上に多く並んでいて、見応えに不足はありませんでした。

一つの会場の展示としては『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』で最もスケール感があったのではないでしょうか。そもそも私自身、これほどまとめて高木の作品を見たことのは初めてでした。

修学旅行生や国内外からの観光客で賑わう二条城を出ると、今度は『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』にて最も南西部にある東福寺塔頭の光明院へと向かいました。

二条城前駅より地下鉄東西線に乗車し、三条京阪駅にて京阪線に乗り換えて南下、光明院の最寄駅である鳥羽街道駅に着くと15時前になっていました。

光明院とは14世紀に東福寺の塔頭として創建された寺院で、作庭家の重森三玲が手がけた枯山水庭園などが広がり、「虹の苔寺」として知られてきました。

ここで展示を行うのはスペイン出身で、ロンドンなどを拠点にして写真や絵画、散文などと幅広く活動するココ・カピタンでした。

昨年カピタンは『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』のレジデンスプログラムで2ヶ月間ほど京都に滞在していて、主に10代の若者たちを被写体としたポートレートを制作しました。なおカピタンは大西清右衞門美術館とここ光明院、さらにASPHODELの3箇所にて作品を公開していました。

光明院では主に禅僧を目指す学生たちの作品が並んでいて、修行のようすと思しき光景を捉えた映像も目を引きました。

また重森の庭を望む空間と作品のコントラストも面白かったかもしれません。すでに夕方近くになっていたのか人もまばらだったため、少し疲れた足を休めながらしばし滞在しました。

帰りは東福寺駅へと歩き、青もみじに彩られた通天橋など見ながら、JR線にて京都駅を経由して市の中心部へと戻りました。

そして屋外の伊藤佑町家跡地にて、スペイン人アーティスト、インマ・バレッロの陶磁器のインスタレーションを鑑賞したのちは、一度チェックインをするべく宿泊先の五条烏丸のホテルへと向かいました。

Vol.4 世界倉庫・藤井大丸ブラックストレージ・Sferaへと続きます。

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』(@kyotographie_) 京都市中心部・二条城・両足院・光明院

会期:2023年4月15日(土)~5月14日(日)

休館:各会場により異なる。

時間:10:00~19:00

*「インフォメーション町家」の開館時間。各会場により異なる。

料金:Eパスポート、紙パスポートチケット6000円(学生3000円)、平日限定パスポート4500円。

*単館チケット(一般1200円~800円、学生1000円~600円)を販売。

*無料展示あり。

住所:京都市中京区三条町340

交通:地下鉄烏丸線・東西線烏丸御池駅6番出口から徒歩5分。

*住所、交通は「インフォメーション町家」(八竹庵 旧川崎家住宅)

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』 Vol.2 八竹庵(旧川崎家住宅)・HOSOO GALLERY・京都文化博物館別館

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』

2023/4/15~5/14

Vol.1 京都芸術センター・くろちく万蔵ビル・誉田屋源兵衛より続きます。

誉田屋源兵衛から西へ歩いてすぐの場所にあるのが「インフォメーション町家」のある八竹庵(旧川崎家住宅)会場で、『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』のチケットやグッズの販売とともに松村和彦の展示が開かれていました。

写真記者でもある松村は、認知症の本人や家族、周囲の人々に取材した作品を公開していて、作品をたどっていくと認知症の症状や世界を追体験できるような構成となっていました。

また糸が和室と洋室の空間、さらに作品同士をつなげていくような手法も興味深かったかもしれません。

なお「インフォメーション町家」では『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』の過去の展示のダイジェスト映像やカタログなどが閲覧できるほか、今年から新たにスタートするKYOTOGRAPHIEの姉妹フェスティバル『KYOTOPHONIE』の関連展示も行われていました。

それに展覧会の内容や情報、イベントを紹介するコンシェルジュも設置されているため、ここを起点に『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』を巡るのも良いかもしれません。

最寄りの大西清右衞門美術館でココ・カピタンの作品を見終えたのちは、烏丸御池へと歩き、続く会場のHOSOO GALLERYへと向かいました。

元禄年間に遡る西陣織の老舗、「細尾」のフラッグシップストアの2階にあるギャラリーでは、山田学がフランスのシャンパーニュ地方にて滞在制作したインスタレーションが展示していて、シャンパーニュの泡のイメージから生命の誕生を連想させる鮮やかな映像を見ることができました。

HOSOO GALLERYから烏丸通を渡り、次に向かったのは京都文化博物館で、ここでは別館のスペースにてキューバ出身のアーティスト、マベル・ポブレットが展示を行っていました。

これは海をモチーフにしつつ、キューバの社会や移民へとオマージュした大掛かりなインスタレーションで、今年の3月から4月にかけて東京・銀座のシャネル・ネクサス・ホールにて開かれた展示を再構成したものでした。

私も銀座で一度見ましたが、スタイリッシュに展開していたシャネルとは異なり、歴史ある重要文化財の別館の借景を効果的に用いていて、また新たな魅力を感じるものがありました。

また建物2階より見下ろすことの出来る空間や、銀座では小さなモニターだったポブレットのインタビュー映像が、より大きな画面で見られたのも嬉しかったかもしれません。作品の数も多く見応えがありました。

大丸京都店の四条通側ウインドーにてMabel Pobletの作品をモチーフにしたディスプレイが展示されています!Check out the Mabel Poblet display at Daimaru Kyoto store! @mabelpoblet pic.twitter.com/MBAYL7Bolf

— KYOTOGRAPHIE (@kyotographie_) April 27, 2023

Vol.3 二条城・東福寺塔頂光明院へと続きます。

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』(@kyotographie_) 京都市中心部・二条城・両足院・光明院

会期:2023年4月15日(土)~5月14日(日)

休館:各会場により異なる。

時間:10:00~19:00

*「インフォメーション町家」の開館時間。各会場により異なる。

料金:Eパスポート、紙パスポートチケット6000円(学生3000円)、平日限定パスポート4500円。

*単館チケット(一般1200円~800円、学生1000円~600円)を販売。

*無料展示あり。

住所:京都市中京区三条町340

交通:地下鉄烏丸線・東西線烏丸御池駅6番出口から徒歩5分。

*住所、交通は「インフォメーション町家」(八竹庵 旧川崎家住宅)

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』 Vol.1 京都芸術センター・くろちく万蔵ビル・誉田屋源兵衛

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』

2023/4/15〜5/14

京都市中心部、および二条城、また両足院など各会場にて、『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』が開かれています。

朝7時半過ぎに東京駅を発ち、新幹線で京都に着いたのは10時少し前のことでした。『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』は、京都市中心部、特に四条烏丸から烏丸御池一帯と祇園、また二条城と両足院、それに東福寺塔頂の光明院など15の施設にて展示が行われています。

この日は木曜日の平日だったため2つの展示がクローズしていましたが、元々、2日間にかけて巡る予定をしていたので、まずは展示施設の集中する四条烏丸一帯を目指すことにしました。

はじめに辿り着いたのは、1993年に閉校した明倫小学校の建物を用い、2000年に京都市における芸術の総合的な振興を目指して開設された京都芸術センターでした。

芸術センター内の前田珈琲にて少し早めのランチをとったのちは、会場にて開かれていた『世界報道写真展レジリエンス ── 変化を呼び覚ます女性たちの物語』を鑑賞しました。

ここでは女性の権利やジェンダーの平等を扱った13カ国、17名の写真家の記録がパネルなどで公開されていて、女性を取り巻くさまざまな課題が写真とテキストともに浮かび上がるようすを目の当たりにできました。

この芸術センターのすぐ近くのくろちく万蔵ビル2Fでは、写真家のパオロ・ウッズとジャーナリストのアルノー・ロベールによる『Happy Pills』が開かれていて、世界各地にて薬を使用する人々を撮った写真がドキュメンタリーとして展示されていました。

避妊やドーピング、またエイズの予防など、さまざまな目的のために薬が使われていて、とりわけ膵臓がんのために自ら安楽死を選択し、致死量の薬を摂取して亡くなったフランスのジャーナリストのエピソードが強く印象に残りました。

また使用期限の切れた薬や偽造品などが露天商によって販売されているハイチの状況も紹介されていて、世界における薬の取り巻く根深い諸問題を知ることができました。

この四条烏丸から五条界隈で特に充実していたのが、誉田屋源兵衛の竹院の間と黒蔵を用いた、石内都と頭山ゆう紀、それに山内悠の3名の展示でした。

まず竹林の間では石内と頭山が「身近な女性の死」を共通のテーマとした展示を行っていて、石内の亡き母に向き合った『Mother’s』のシリーズや、頭山がコロナ禍に亡くした祖母の介護中に撮影した写真などを見ることができました。

作品は太い梁や木組の意匠が目立つ部屋に連なるように並んでいて、大正時代には大店町家だった坪庭のある古い空間ともよく映えて見えました。

一方での黒蔵では、山内悠が屋久島の巨木を捉えた写真を公開していて、迫力のある樹木の質感のみならず、島の大自然に対峙した山内の感覚や目線も伝わるかのようでした。

この古い蔵を改装した黒蔵とは、黒漆喰の空間と八角系のドームを特徴としていて、下から上へと縦に高低差のある空間そのものも魅力的に感じられました。

Vol.2 八竹庵(旧川崎家住宅)・HOSOO GALLERY・京都文化博物館別館へと続きます。

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023』(@kyotographie_) 京都市中心部・二条城・両足院・光明院

会期:2023年4月15日(土)〜5月14日(日)

休館:各会場により異なる。

時間:10:00~19:00

*「インフォメーション町家」の開館時間。各会場により異なる。

料金:Eパスポート、紙パスポートチケット6000円(学生3000円)、平日限定パスポート4500円。

*単館チケット(一般1200円〜800円、学生1000円〜600円)を販売。価格は会場ごとに異なる。

*無料展示あり。

住所:京都市中京区三条町340

交通:地下鉄烏丸線・東西線烏丸御池駅6番出口から徒歩5分。

*ともに「インフォメーション町家」(八竹庵 旧川崎家住宅)の住所と交通。

『戸谷成雄 彫刻』 埼玉県立近代美術館

『戸谷成雄 彫刻』

2023/2/25~5/14

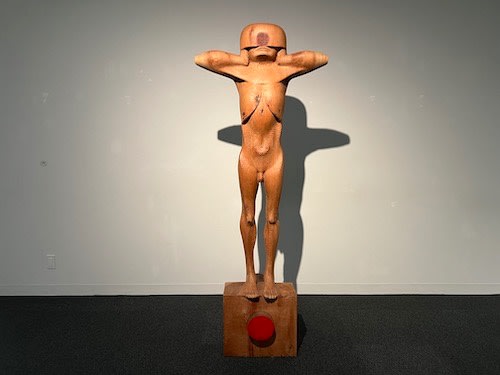

1947年生まれの彫刻家、戸谷成雄の個展が、埼玉県立近代美術館にて開かれています。

『森 ⅠⅩ』 2008年 ベルナール・ビュフェ美術館

それが『戸谷成雄 彫刻』で、会場には卒業制作の人体彫刻から代表作「森」シリーズなど、約40点の作品が展示されていました。

まず冒頭にて目を引くのが、大学卒業後に初公開となる2体の人体彫刻、『男I 斜面の男』と『器III』で、いずれも愛知県立芸術大学の卒業制作展に出された作品でした。

『器Ⅲ』 1973年 愛知県立芸術大学

そのうち『器III』とは、当時のベトナム反戦運動や大学闘争の状況の中、何もすることができない自分自身を内省的に表現したとされる自刻の彫像で、口を閉じ、両耳を手で塞ぐすがたを象っていました。

手前:『横たわる男』 1971年 奥:『POMPEII‥79 Part1』 1974/1987年

これに続くのが同じく木彫の『横たわる男』で、ひとりの男が目を大きく見開いては横たわるすがたを表していました。その痩せ細った身体や、鬼気迫るような顔の表情は死体をモデルとしていて、畏怖の念を感じるものがありました。

『地下の部屋』 1984年

代表作「森」や「地霊」シリーズへ至る1970年代末から1980年代前半までの戸谷は、いわば模索期として多様な作品を手がけていて、そのうち作品の一部を燃やしたパフォーマンスに由来する『地下の部屋』が、実に約40年ぶりに公開されました。

手前:『床から』 1979/1987年

こうした『地下の部屋』や『床から』などは石膏から作られていて、のちの『森』シリーズなどとはまた異なった作風を見せていました。

『森 - I』 1984年

『森 - I』とは、『森』シリーズの中で最も早く作られた作品で、素材の木の表面はチェーンソーで荒々しく削り込まれていました。

『「境界」から Ⅲ』 1995-1996年

1990年代半ばから後半にかけて集中的に制作された『境界から』シリーズのうち、『「境界」から Ⅲ』も目立っていたかもしれません。

『「境界」から Ⅲ』 1995-1996年

これは山津波に襲われた日本家屋をイメージしつつ、先史時代に甕や壺を棺として用い、主に幼児の墓だった「甕棺墓」を参照して作られたもので、正面の開口部よりチェーンソーで刻まれた内部空間を覗き込むこともできました。

『洞穴体Ⅲ』 2010年

秩父地方の地図の上へ、山並みや水の流れなどを意識して表現した『洞穴体Ⅲ』も見応えがあったかもしれません。

『洞穴体Ⅲ』 2010年

いずれも裏面には地表の音を耳を当てて聞くという、戸谷自身の身体が有機的な塊として象られていました。

『洞穴体Ⅴ』 2011年

舟越保武の『ダミアン神父像』やジャコモ・マンズーの『枢機卿』などの並ぶ地下のセンターホールにも、戸谷の『洞穴体Ⅴ』が展示されていました。

『湿地帯』 1985年 埼玉県立近代美術館

MOMASコレクションの『湿地帯』とあわせてお見逃しなきようにご注意ください。

手前:『視線体一連』 2020年

知られざる初期作から代表的な『森』シリーズ、そして近年の『視線体』シリーズなどを通し、戸谷の制作を時間を追ってたどる内容といえるかもしれません。また美術館の空間と作品とがうまく響いているようにも思えました。

【開催中の展覧会】▽企画展「戸谷成雄 彫刻」 会期:5月14日(日)まで▽MOMASコレクション第4期 会期:5月7日(日)まで【4月の休館日】 月曜日詳細はこちらhttps://t.co/NpsSAzPAdD pic.twitter.com/JSvSP2jJRe

— 埼玉県立近代美術館 (@momas_kouhou) March 31, 2023

撮影も可能でした。5月14日まで開催されています。

『戸谷成雄 彫刻』 埼玉県立近代美術館(@momas_kouhou)

会期:2023年2月25日(土) ~5月14日(日)

休館:月曜日。ただし5月1日は開館。

時間:10:00~17:30

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1200(960)円 、大高生960(770)円、中学生以下は無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*MOMASコレクション(常設展)も観覧可。

住所:さいたま市浦和区常盤9-30-1

交通:JR線北浦和駅西口より徒歩5分。北浦和公園内。

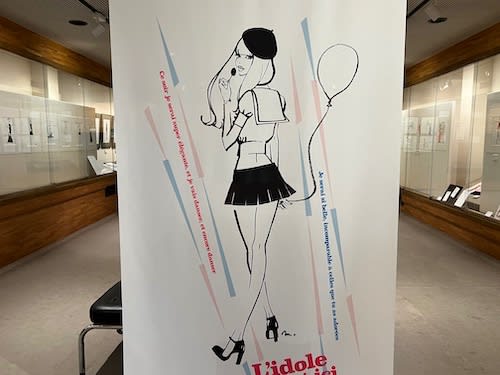

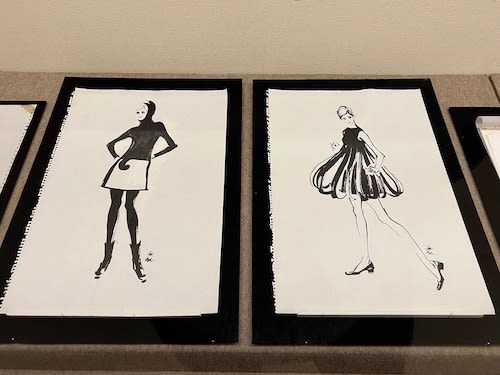

『伝説のファッション・イラストレーター 森本美由紀展』 弥生美術館

『伝説のファッション・イラストレーター 森本美由紀展』

2023/4/1~6/25

今年没後10年を迎えたイラストレーターの森本美由紀の個展が、東京・文京区の弥生美術館にて開かれています。

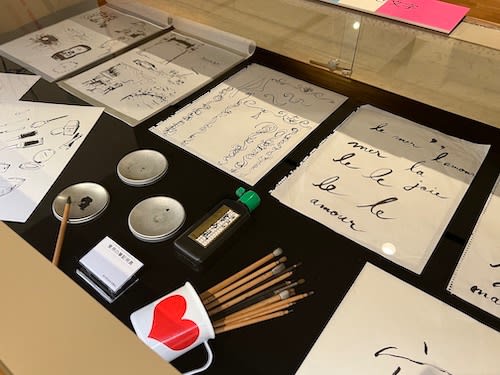

それが『伝説のファッション・イラストレーター 森本美由紀展』で、画学生時代の取り組みから1980年代の雑誌の仕事、さらに1990年代の渋谷系サウンドとの競演などが作品と資料にて紹介されていました。

まず目を引くのが森本のイラストレーションの真骨頂ともいえる筆と墨によるドローイングで、筆の掠れや強弱をつけた輪郭線などによって、ファッショナブルな女性らを生き生きとしたすがたにて描いていました。

1959年に岡山県にて生まれた森本は、上京してセツ・モードセミナーに入学すると、日本のファッション・イラストレーターの先駆者である長沢節の元に学び、在学中にフリーランスのイラストレーターとしてデビューしました。

そして1980年代に『Olive』や『an・an』といった雑誌にイラストを描いて人気を博すと、1990年代にスタイルを変え、いわゆる筆と墨を使ったドローイングのスタイルを完成させました。

こうした一連のドローイングやモデル・クロッキー、また松屋銀座のためのポスターやCDジャケット、それにジェニー人形とのコラボなどど幅広い作品が展示されていて、森本のマルチな才能と仕事の軌跡を追うことができました。

2000年代に描かれた墨とカラーによるアートワークも魅惑的ではないでしょうか。シンプルながらも即興的でかつ躍動感のある線によるイラストに見惚れました。

「描きたい世界を無駄のないシンプルな線で表現するスタイルを追求しながら、さらにリファインされた普遍的な絵を目指してきました。」 *「森本美由紀 ファッションイラストレーションの描き方」より。会場内パネルから引用。

会期中、カラー作品の展示替えが行われます。

『伝説のファッション・イラストレーター 森本美由紀展』

前期:4月1日~5月14日 後期:5月16日~6月25日

弥生美術館にて好評開催中。「森本美由紀展」下書きナシ! 一発勝負の潔い筆づかいを堪能あれ!#森本美由紀展#弥生美術館 pic.twitter.com/Lyin9avebr

— 弥生美術館・竹久夢二美術館 (@yayoi_yumeji) April 15, 2023

会場内の撮影も可能でした。6月25日まで開催されています。*写真はすべて『伝説のファッション・イラストレーター 森本美由紀展』展示作品。

『伝説のファッション・イラストレーター 森本美由紀展』 弥生美術館(@yayoi_yumeji)

会期:2023年4月1日(土)~6月25日(日)

休館:月曜日。ただし5月1日(月・祝)は開館。

時間:10:00~17:00

*入館は閉館の30分前まで

料金:一般1000円、高校・大学生900円、小学・中学生500円。

*竹久夢二美術館も観覧可。

住所:文京区弥生2-4-3

交通:東京メトロ千代田線根津駅1番出口、または東京メトロ南北線東大前駅1番出口より徒歩7分。

『OKETA COLLECTION: TIME MIXED』 スパイラル

『OKETA COLLECTION: TIME MIXED』

2023/4/8〜4/23

2000年代から桶⽥俊⼆・聖⼦夫妻が収集したコレクションが、東京・南青山のスパイラルにて公開されています。

それが『OKETA COLLECTION: TIME MIXED』で、会場には室町時代の骨董品から現代アート、さらには気鋭のデジタルアート作品など50点が展示されていました。

ファッションビジネスに携わってきた桶田夫妻が最初に収集したのは骨董品で、その後、草間彌生の作品との出会いをきっかけに、2010年頃から現代アートの本格的な収集をはじめました。

そして2019年よりコレクションを広く紹介するべく展覧会を開いていて、今年で一般に公開してから5年目の節目を迎えました。

今回の特徴は時代を超えた作品が公開されていることで、「李朝白磁壺」をはじめとする近代骨董作品や盆栽、さらには2018年頃から現在までに注目のアーティストの作品がないまぜになるようにして並んでいました。

7月から鳥取の米子市美術館、そして9月より京都市京セラ美術館にて個展が開かれる井田幸昌の作品なども注目したいところかもしれません。

近未来的な都市風景をデジタルアートで表現した作品を背景に、骨董から盆栽、さらに現代アートなどを並べた吹き抜けの空間の展示も見応えがありました。

入場は無料です。撮影もできました。*写真はすべて『OKETA COLLECTION: TIME MIXED』展示作品

本日より、#スパイラルガーデン(スパイラル 1F)では、「OKETA COLLECTION: TIME MIXED」を開催しています。4月23日まで。#桶田コレクション #oketacollection #timemixed #現代アート #骨董https://t.co/oudO5CRwck pic.twitter.com/tsQ6ytjoLF

— SPIRAL (@SPIRAL_jp) April 8, 2023

4月23日まで開催されています。

『OKETA COLLECTION: TIME MIXED』 スパイラル(@SPIRAL_jp)

会期:2023年4月8日(土)〜4月23日(日)

休館:会期中無休

時間:11:00~20:00

料金:無料

住所:港区南青山5-6-23

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅B1出口すぐ。

| « 前ページ | 次ページ » |