都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

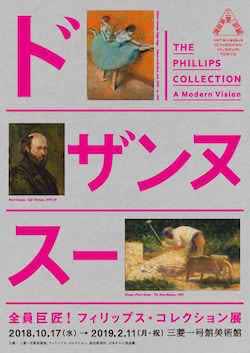

「フィリップス・コレクション展」 三菱一号館美術館

「フィリップス・コレクション展」

2018/10/17~2019/2/11

三菱一号館美術館で開催中の「フィリップス・コレクション展」のプレスプレビューに参加してきました。

アメリカのペンシルベニア州の鉄鋼王を父に持ち、コレクターでもあったダンカン・フィリップス(1866~1966)は、印象派や当時のモダン・アートを収集し、膨大な西洋絵画コレクションを築き上げました。

1921年にはニューヨーク近代美術館よりも早く、アメリカで初めて近代美術を扱う美術館として開館し、今では全4000点以上もの作品を有する、世界でも名高いプライベートコレクションとして人気を集めています。

そのフィリップス・コレクションが一号館美術館へとやって来ました。出展作品は全部で75点で、一定数まとめて東京で公開されるのは、2005年に森アーツセンターギャラリーで開催された、「フィリップス・コレクション展 アートの教科書展」以来のことでもあります。

クロード・モネ「ヴェトゥイユへの道」 1879年

まず最初に出迎えていたのが、モネの「ヴェトゥイユへの道」でした。1878年に同地へ移住したモネは、同じ景観を異なった季節や時間帯で同じ景観を描くなどして、複数の作品を制作しました。水色の空の下に伸びるのが、サーモンピンクを帯びた道で、村のはずれにあったモネの旧居へと通じていました。ともかく美しい色彩が際立っていて、淡い光が一面を覆っていました。

アルフレッド・シスレー「ルーヴシエンヌの雪」 1874年

そしてドワクロワ、ドーミエ、クールベと続く中、シスレーの「ルーヴシエンヌの雪」にも目が留まりました。雪の降りしきる村の小道を捉えていて、強い風が吹いているのか、歩く人物は傘を斜めにして差していました。僅かなピンク色の混じる雪は、冷ややかというよりも、むしろ温かみがあり、雪の柔らかな質感が伝わってくるかのようでした。フィリップスは、シスレーを天才と捉え、「第一級の風景画家」であると考えていて、同作も最後まで手放すことはありませんでした。

オノレ・ドーミエ「蜂起」 1848年以降

作品の展示の順に一工夫ありました。キャプションの番号に注目です。というのも、左上に番号があり、右下に丸字の番号の2つがありますが、例えばドーミエの「蜂起」では、前者が11で後者が7と一致しません。一体、どういうわけなのでしょうか。

答えはコレクションの順番にありました。つまり左上の番号はカタログのナンバーで、端的に作品の制作年代順を表していますが、一方の丸字の番号は、フィリップスが購入した順を示しています。

よって「蜂起」に関しては、出展中、11番目に制作年代が古い作品であり、同じく出展中において、フィリップスが7番目に取得した作品を意味しているわけでした。そして会場では作品が丸字の番号順に並んでいるため、それを追っていくと、フィリップスのコレクションの形成過程の一端も伺い知ることが出来ました。

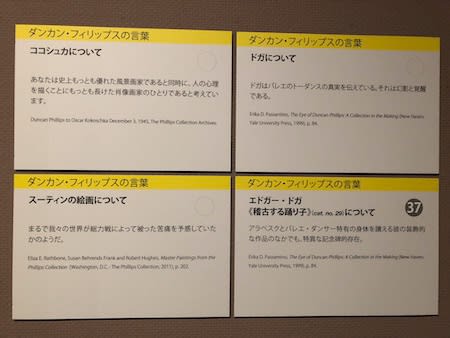

ダンカン・フィリップスの言葉 *解説パネル

またもう1点、「ダンカン・フィリップスの言葉」なるパネルも見逃せません。ここではフィリップスの残した言葉を幾つか紹介し、彼がどのように画家を評価していたのかが分かるようになっていました。

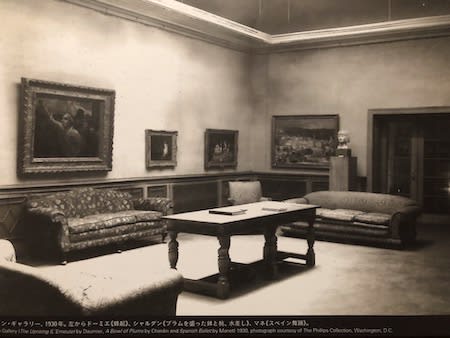

メイン・ギャラリー、1930年。左からドーミエ「蜂起」、シャルダン「プラムを盛った鉢と桃、水差し」、マネ「スペイン舞踏」。 *写真パネル

さらにあわせてフィリップスの時代のギャラリーの展示風景の写真もあり、当時、作品がどのように並んでいるのかについても知ることが出来ました。今回の「フィリップ・コレクション」は、単に作品を見せるだけでなく、フィリップス本人のコレクターとして活動にかなりフィーチャーしているのも、大きな特徴と言えそうです。

ピエール・ボナール「開かれた窓」 1921年

フィリップスはモダン・アートの良き理解者でもありました。当初は印象派以前の作品も購入していましたが、時代が下りにつれ、嗜好も変化し、ボナール、ブラック、スーティン、ココシュカ、モランディなどを購入し、アメリカの美術館として初めて公開しました。

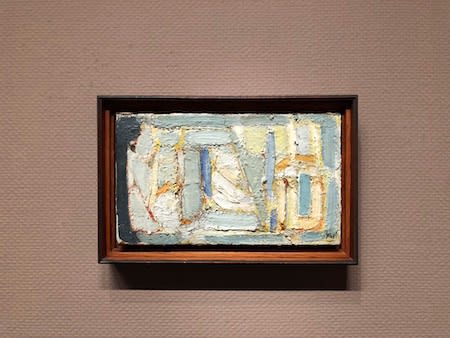

ニコラ・ド・スタール「北」 1949年

ロシアに生まれ、フランスで移動したニコラ・ド・スタールも同様で、「北」は、アメリカの美術館に最初に入ったスタールの作品でした。1953年の終わりまでに6点のスタールを購入したフィリップスは、同年にアメリカにおけるスタールの初個展も開催しました。

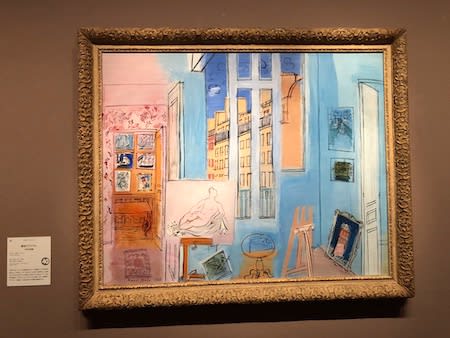

ラウル・デュフィ「画家のアトリエ」 1935年

さらに時代は前後するものの、1926年にはボナールがフィリップス・コレクションを訪れたほか、デュフィも「画家のアトリエ」を描いた2年後の1937年、フィリップス家に招かれました。フィリップスは、同時代の美術家をサポートした最初のアメリカの美術館長の1人で、時に金銭を援助しては、画家の重要な買い手となりました。

ジャン・シメオン・シャルダン「プラムを盛った鉢と桃、水差し」 1728年頃

美術館を「実験場」と位置付けたフィリップスは、全ての時代の良きものをまとめて見せることが重要と考えていて、印象派と存命中の画家の作品を、同時に見られるように工夫していました。ロココの画家であるシャルダンの「プラムを盛った鉢と桃、水差し」を、セザンヌやブラックと並べて展示していたそうです。

ジョルジュ・ブラック「フィロデンドロン」 1952年

フィリップスが高く評価した画家の1人にブラックがいました。1927年にはじめてブラックを購入したフィリップスは、「フランス的センスにあふれて、論理的で、均整がとれている」(解説より)と評し、「ブドウとクラリネットのある静物」や「レモンとナプキン」、「円いテーブル」などを取得しました。そして今回の展覧会においても、実に出展中1割弱がブラックの作品で占められていて、もはやハイライトと捉えても差し支えありません。

ポール・ゴーガン「ハム」 1889年

一枚の肉厚なハムに出会いました。その名もまさに「ハム」で、コレクションが唯一、所有するブラックの絵画でした。フィリップスはゴーガンのプリミティヴィズムについては評価を保留し、タヒチの風景画を手放すこともありましたが、ロマン主義者としては称賛していました。それにしてもうっすらとワイン色を帯びたハムはジューシーで、美味しそうではないでしょうか。

フランツ・マルクの「森の中の鹿 I」 1913年

フランツ・マルクの「森の中の鹿 I」も魅惑的でした。断片的な色面で構成された森の中には、5頭の牝鹿が体を休めていて、マルクは牝鹿に無垢や、傷つきやすさ、それに優しさの暗喩として表していました。フィリップスは1953年、マルセル・デュシャンを通じて、コレクターであるキャサリン・ドライヤーの遺品の寄贈を受けていて、本作のほか、同じ青騎士のメンバーである「白い縁のある絵のための下絵」や、カンペンドングの「村の大通り」などをコレクションしました。

エドゥアール・マネ「スペイン舞踏」 1862年

マネにも見逃せない作品がありました。それが「スペイン舞踏」で、手を振り上げては踊る、マドリード王立劇場のダンサーたちが描かれていました。ダンサーは正面を向きながら、音楽に合わせるようにポーズをとっていて、まるで公演の最中のようにも見えますが、実際にはアトリエで構成された作品でした。また本作は、三菱一号館美術館のオープニングを飾った2010年の「マネとモダン・パリ」で出展の叶わなかった作品で、同館としてはゆうに8年越しに公開が実現しました。

エドガー・ドガ「稽古をする踊り子」 1880年代はじめ〜1900年頃

すでに定評があるとは言え、ともかく想像以上に充実した作品ばかりで感心させられました。プレビュー時に、三菱一号館美術館の高橋明也館長から、「世界で最も素晴らしい個人コレクション。」との発言がありましたが、あながち誇張ではないかもしれません。

ダンカン・フィリップスと妻マージョリー、ブラック「フィロデンドロン」 の前で、1954年。 *写真パネル

最後に会場内の状況です。プレビューに次いで、会期1週目の日曜日に改めて行って来ました。さすがにはじまったばかりから、入場規制等もなく、館内もスムーズで、どの作品も好きなペースで観覧することが出来ました。

稀代のコレクターが買ったマネ、ドガ、ピカソはどんな絵?「フィリップス・コレクション」の展覧会で眼福の収集作品が明らかに。 https://t.co/4e2d0IGRwE @Pen_magazineさんから コレクションの収集過程の一端を伺えるのが面白い。そしてここでは触れてないですけど、一押しはブラック。充実してます

— はろるど (@harold_1234) 2018年11月6日

しかし何かと混雑が後半に集中する一号館美術館のことです。年明け以降、入場待ちの列が発生することも考えられます。

会期も残すこと90日となりました。ロングランの展覧会ではありますが、早めに観覧されることをおすすめします。

「フィリップス・コレクション展」会場入口

2019年2月11日まで開催されています。おすすめします。

「フィリップス・コレクション展」 三菱一号館美術館(@ichigokan_PR)

会期:2018年10月17日(水)~2019年2月11日(月・祝)

休館:月曜日。

*但し、祝日・振替休日の場合、会期最終週とトークフリーデーの10/29、11/26、1/28は開館。年末年始(12/31、1/1)。

時間:10:00~18:00。

*祝日を除く金曜、第2水曜、会期最終週平日は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:大人1700円、高校・大学生1000円、小・中学生500円。

*アフター5女子割:毎月第2水曜日17時以降/当日券一般(女性のみ)1000円。

住所:千代田区丸の内2-6-2

交通:東京メトロ千代田線二重橋前駅1番出口から徒歩3分。JR東京駅丸の内南口・JR有楽町駅国際フォーラム口から徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。作品は全てフィリップス・コレクション。

「日本画の挑戦者たち―大観・春草・古径・御舟―」 山種美術館

「日本美術院創立120年記念 日本画の挑戦者たち―大観・春草・古径・御舟―」

9/15~11/11

山種美術館で開催中の「日本画の挑戦者たち―大観・春草・古径・御舟―」の特別内覧会に参加してきました。

1898年、東京美術学校を辞職した岡倉天心は、新たな時代の日本画を探求すべく、大観をはじめとした画家とともに、日本美術院を創立しました。

その日本美術院の120年を祝して行われているのが、「日本画の挑戦者たち」で、草創期の横山大観、菱田春草、小林古径、速水御舟をはじめ、戦後の小倉遊亀や片岡球子、それに現代の田渕俊夫や宮𢌞正明などの作品を網羅し、同院の長きに渡る制作の歴史を辿っていました。

小林古径「猫」 昭和21年 山種美術館

冒頭は猫がお出迎えです。それが古径の「猫」で、やや畏まった様子で座る猫を、真正面から描いていました。白く身体は美しく、気品があり、確かに「仏画のような荘厳さ」(解説より)が感じられるかもしれません。古径は、大正後期に渡欧した際、エジプトのバステト神の猫を写生しましたが、四肢を揃えて座る姿が、この作品と共通するとも指摘されています。

横山大観「燕山の巻」(部分) 明治43年 山種美術館

大観の画巻に力作がありました。横へ長く連なるのが「燕山の巻」で、明治43年の中国旅行の体験をもとに、同地の風景を「燕山・楚水の巻」の2巻1組に表しました。「燕山の巻」は、北京の城壁や万里の長城などを描いていて、瑞々しい水墨によって、中国の山々や樹々、そして建物の並ぶ風景を、牧歌的に表現していました。

下村観山「不動明王」 明治37年頃 山種美術館

下村観山の「不動明王」も興味深い作品でした。ちょうど明王が直線上に飛来する様子を表していますが、よく目を凝らすと、隆々とした筋肉で、陰影があり、西洋絵画の描法を思わせるものがありました。

菱田春草「雨後」 明治40年頃 山種美術館

春草の「雨後」に魅せられました。山の裾から下方で落ちる滝の光景を表していて、全てはぼんやりとしていて、全体を捉えきれません。いわゆる朦朧体による作品で、水の冷ややかな質感や、湿潤に満ちた大気などを表していました。また山の際が、樹木の連なる様子を示すためか、細かい斑点のような筆触で描かれているのも、目を引くかもしれません。

小林古径「清姫」(一部) 昭和5年 山種美術館

古径の「清姫」が1つのハイライトかもしれません。紀州の道明寺伝説に取材した連作で、物語を8面にして表しました。全8点が一度に公開されるのは、約5年ぶりのことでもあります。

速水御舟「牡丹花(墨牡丹)」 昭和9年 山種美術館

御舟では「牡丹花(墨牡丹)」が絶品でした。黒い花弁を幾重にも重ねた牡丹を、たっぷりと墨を含んだ筆で描いていて、花の柔らかい質感までが伝わってくるかのようでした。また蕊は金で描き込まれていて、仄かに輝いていました。これほどはかなく見える花の絵も、そう滅多にないかもしれません。

小茂田青樹「春庭」 大正7年 山種美術館

小茂田青樹の「春庭」も美しい作品でした。縦長の画面の左右に、桜と椿を描いていて、その合間に小道が奥へと続いていました。桜は既に見頃を終えたのか、花びらを落とし、小道に積もっていました。何気ない戸外の景色ながらも、幻想的な雰囲気も漂っていて、フランスの画家、シダネルを風景画を思い起こしました。

田渕俊夫「輪中の村」 昭和54年 山種美術館

この風景画に思いがけないほど引かれた作品がありました。それが、現在、日本美術院の代表理事を務める田渕俊夫の「輪中の村」で、木曽川と長良川に囲まれた輪中の農村を描きました。

家々や田畑、それに高圧線の鉄塔などは、ほぼ一面のモノトーンで覆われている一方、中央の白いビニールハウスと、その周囲のエメラルドグリーンの田畑のみ、色彩を伴って描かれていました。いずれも写実的でありながら、何やら白昼夢を前にしているかのようで、不思議と風景にのまれるような感覚に陥りました。なお空は、くしゃくしゃにしたアルミ箔を紙に貼って表しているそうです。

岩橋英遠「瑛」 昭和52年 山種美術館

まばゆい陽の光が大地に降り注ぐ、岩橋英遠の「瑛」も魅惑的ではないでしょうか。一羽の鳥が横切っていて、朱色に染まる棚田は、神々しいほどに輝いていました。

速水御舟「名樹散椿」 昭和4年 山種美術館

さて会期も中盤を過ぎました。10月16日に御舟の一部の作品が入れ替わり、重要文化財の「名樹散椿」の公開がはじまりました。私も改めて見てきました。

速水御舟「名樹散椿」(部分) 昭和4年 山種美術館

「名樹散椿」は、当時で樹齢400年に達した、京都の昆陽山地蔵院の椿を金地に描いた作品で、枝の屈曲を強調し、図像的に表した葉などは、琳派的なデザインを思わせるものがありました。とはいえ、花はかなり写実的で、一時、質感表現を追求した、御舟の1つの到達点としても知られています。昭和52年には、昭和以降の日本画として初めて重要文化財に指定されました。

映画「散り椿」@chiritsubaki928

http://chiritsubaki.jp

最近、改めて「名樹散椿」が注目される機会がありました。それが、9月28日より公開中の映画、「散り椿」(木村大作監督)で、葉室麟の原作の表紙に、「名樹散椿」が使われました。

「散り椿/葉室麟/角川文庫」

「散り椿/葉室麟/角川文庫」実際のところ、本作も、映画「散り椿」の公開に合わせ、特別に出品されました。またこの「名樹散椿」のみ、一般会期中も撮影が出来ます。(動画、フラッシュ、自撮り棒や三脚は不可。)

映画「#散り椿」大ヒット上映中!! 原作小説の表紙を飾った《名樹散椿》が、山種美術館にて特別公開開始。 | カドブン https://t.co/2AasgPAzRC #カドブン

— 山種美術館 (@yamatanemuseum) 2018年10月15日

11月11日まで開催されています。

「企画展 日本美術院創立120年記念 日本画の挑戦者たち ―大観・春草・古径・御舟―」 山種美術館(@yamatanemuseum)

会期:9月15日(土)~11月11日(日)

休館:月曜日。但し9/17(月)、24(月)、10/8(月)は開館。9/18(火)、25(火)、10/9(火)は休館。

時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。

料金:一般1000(800)円、大・高生800(700)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*きもの割引:きもので来館すると団体割引料金を適用。

*リピーター割:使用済み有料入場券を提示すると団体割引料金を適用。

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。渋谷駅東口より都バス学03番「日赤医療センター前」行きに乗車、「東4丁目」下車、徒歩2分。

注)写真は特別内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

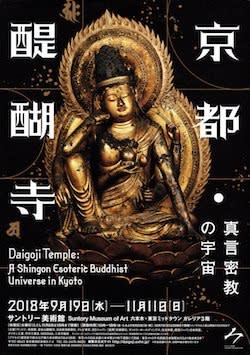

「京都・醍醐寺―真言密教の宇宙―」 サントリー美術館

「京都・醍醐寺―真言密教の宇宙―」

9/19〜11/11

サントリー美術館で開催中の「京都・醍醐寺―真言密教の宇宙―」の報道内覧会に参加してきました。

花見の名所として知られる、京都・伏見の醍醐寺には、真言密教の聖地として、密教に関する数多くの美術品が伝わってきました。

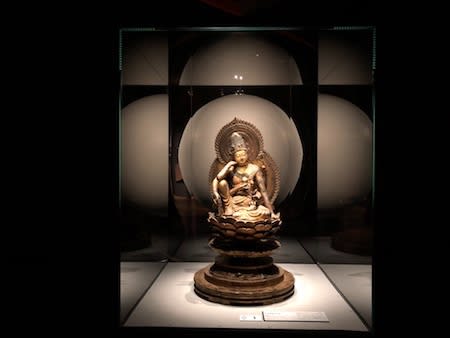

重要文化財「如意輪観音坐像」 平安時代・10世紀 *全期間展示

思わず一目惚れしてしまいました。冒頭にあるのは、醍醐寺を開いた聖宝が草庵を結んで祀った「如意輪観音坐像」で、長らく特別な信仰を集めてきました。頭を僅かに右へ傾け、右手を頬に添えては、思惟の相を示していて、実に優美に座っていました。まるで全身から力を抜いてリラックスしているようで、どこか寛いでいるような姿に見えるかもしれません。

国宝「五大尊像」 鎌倉時代・12~13世紀 *展示期間:9/19~10/15

驚くほど迫力のある仏画が待ち構えていました。それが不動明王を中心に、東西南北の四天王を加えた「五大尊像」で、いずれも赤々と燃え上がる炎の光背を従え、忿怒の形相を表していました。火炎の赤や、着衣の截金の紋様が、かなり良く残っていて、おおよそ鎌倉時代の古い作品とは思えませんでした。

国宝「五大尊像」 鎌倉時代・12~13世紀 *展示期間:9/19~10/15

鮮やかな細部の色彩はもとより、手足を振り上げながら、四方へと伸ばす四天王の動きのある表現も見どころで、実在感もあり、その力感に思わず後ずさりしてしまうかのようでした。

重要文化財「五大明王像」 平安時代・10世紀 *全期間展示

この五大明王を立体化した、木彫の「五大明王像」も力作でした。やはり手足の豊かな動勢表現を特徴としていて、特に「軍荼利明王」などは、それこそ見る者を威嚇するように、前へ飛びかかるようなポーズを見せていました。なお、当初の5躯が揃う五大明王としては、京都の当時講堂像に次ぐ古作とされています。

重要文化財「不動明王坐像」 快慶作 鎌倉時代・建仁3(1203)年 *全期間展示

快慶の「不動明王坐像」も優れた仏像で、真に迫る忿怒の相でありながら、どことなく高い気位を漂わせていました。快慶は醍醐寺と関係も深く、三宝院本尊の弥勒菩薩坐像のほか、記録では下醍醐の五道大臣などを造仏したと伝えられています。

さらに仏像の優品はこれだけに留まりません。上醍醐薬師堂の本尊である「薬師如来および両脇侍像」もハイライトの1つでした。醍醐寺を創建した聖宝によって造り始められた作品で、堂々たる体躯をした中尊は、端正でかつ重厚感がありました。また両脇の像は、奈良時代の作品を意識したとも言われていて、ともに10世紀を代表する仏像として知られています。

国宝「薬師如来および両脇侍像」 平安時代・10世紀 *全期間展示

「薬師如来および両脇侍像」は、ちょうど4階から3階へと至る階段の吹き抜けに展示されていて、仏像の上から見下ろすように鑑賞出来るのも、興味深く感じられるかもしれません。下に降りて見上げると、像高約1メートル70センチよりも大きく映り、その威容に改めて感服するものがありました。少なくとも私自身、サントリー美術館でこれほど大きな仏像を見たのは、初めてだったかもしれません。

重要文化財「三宝院障壁画 竹林花鳥図(勅使の間)」 *展示期間:9/19~10/15

障壁画や屏風絵にも見応えがある作品が少なくありません。うち三宝院の「竹林花鳥図」は、右に太い竹を配し、左に鳥がいる水辺の光景を描いた障壁画で、長谷川派の特色が見られると指摘されています。また同じく障壁画の「柳草花図」は、一面に柳と葉が広がっていて、枝は曲がり、葉も左へとなびいていました。緩やかに吹く、風の気配を感じ取れるのではないでしょうか。

「松桜幔幕図屏風」 生駒等寿筆 江戸時代・17世紀 *全期間展示

生駒等寿の「松桜幔幕図屏風」は、秀吉の家紋である五七桐紋の幔幕が横へ連なっていて、左手には上から花をつけた桜の木が枝を伸ばしていました。言うまでもなく、秀吉の「醍醐の花見」を意識して描いたことは間違いありません。

「金天目および金天目台」 安土桃山時代・16世紀 *全期間展示

その秀吉が、醍醐寺第80代座主の義演に送った、黄金の天目茶碗も目を引きました。義演が秀吉の病気平癒のために、加持祈祷を行った褒美とされていて、秀吉の黄金趣味の一端を伺うことも出来ました。なお義演は、戦乱で荒廃した醍醐寺の復興に尽力した人物で、同寺に伝わる古文書類などを書写して整理しました。

最後に展示替えの情報です。会期に8つに分かれていますが、主に前後期を境にして作品が入れ替わります。

「京都・醍醐寺―真言密教の宇宙―」(出品リスト)

前期:9月19日(水)〜10月15日(月)

後期:10月17日(水)〜11月11日(日)

リストを見ても明らかなように、入れ替えが多く、ほぼ前後期を合わせて1つの展覧会と言っても良いかもしれません。

迫力の密教美術が一堂に。サントリー美術館の醍醐寺展は、2回は見たい豪華ラインアップ! | Pen Online https://t.co/XCEY5IHUDp @Pen_magazineさんから こちらのテキストを担当しました。ともかく密教美術。「五大尊像」の実物が驚くほど鮮やかでした。5幅は10/16までの展示。それまでに是非。

— はろるど (@harold_1234) 2018年10月1日

またこの後、巡回予定の九州国立博物館のみに公開される作品も存在します。その一方で、サントリー美術館のみの出展作品もあります。*九州国立博物館の会期:2019年1月29日(火)〜3月24日(日)

「京都・醍醐寺―真言密教の宇宙―」会場風景(サントリー美術館)

ケースなしの露出展示も少なくなく、より臨場感のある形で鑑賞することが出来ました。これほど醍醐寺の諸仏を近くで見られる機会など、現地に出向いても叶わないかもしれません。

\俵屋宗達の扇面画が貼られた屏風!/俵屋宗達は京都で絵屋を営み、扇面画で評判を呼んだといわれます。本作では宗達作の扇面画が全面に貼り付けられ、その悠然とした筆づかいを感じることができます。リズミカルに並ぶ扇面画のひとつひとつに注目ください!https://t.co/ZSv7Ym2u02 pic.twitter.com/xPYih71BeH

— サントリー美術館 (@sun_SMA) 2018年10月8日

11月11日まで開催されています。おすすめします。

「京都・醍醐寺―真言密教の宇宙―」 サントリー美術館(@sun_SMA)

会期:9月19日(水)〜11月11日(日)

休館:火曜日。但し11月6日は開館。

時間:10:00~18:00

*金・土および9月23日(日・祝)、10月7日(日)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1500円、大学・高校生1000円、中学生以下無料。

*アクセスクーポン、及び携帯割(携帯/スマホサイトの割引券提示)あり。

場所:港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア3階

交通:都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結。東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結。東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩3分

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。作品は全て京都・醍醐寺蔵。

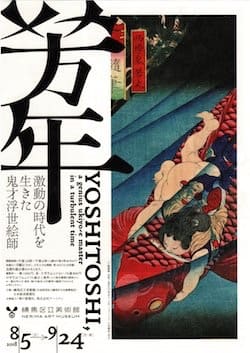

「芳年-激動の時代を生きた鬼才浮世絵師」 練馬区立美術館

「芳年-激動の時代を生きた鬼才浮世絵師」

8/5~9/24

練馬区立美術館で開催中の「芳年-激動の時代を生きた鬼才浮世絵師」の特別鑑賞会に参加して来ました。

幕末・明治の浮世絵師、月岡芳年は、武者絵、美人画、さらには歴史画、風俗画などを描く、師の国芳の「唯一無比の継承者」(解説より)として活躍しました。

世界屈指の芳年コレクションが練馬区立美術館へとやって来ました。いずれも日本画家、西井正氣氏の所蔵する作品で、計250点超にも及んでいました。なお、西井氏の芳年コレクションがまとめて公開されるのは、おおよそ15年ぶりのことでもあります。

天保10年、江戸の商家に生まれた芳年は、12歳にして国芳に弟子入りし、師を思わせるスペクタクルな武者絵を描きました。また美人画や役者絵、戯画を手がけ、多様に浮世絵を制作しました。

「那智山之大滝にて荒行図」 安政6〜万延元年(1859〜60)

初期の「文治元年平家の一門亡海中落入図」は、潮が左右へ流れる中、中央にヒーローを配していて、早くも国芳譲りのスピード感を得ることが出来ました。また、平家物語に着想を得た「那智山之大滝にて荒行図」でも、白い飛沫が滝壷の全体に広がり、ダイナミックな表現が見られました。

右上:「美勇水滸伝 藤波由縁之助」 慶応3年(1867)

「美勇水滸伝」は、師の国芳の描いた連作を継ぐべく、全50枚の揃いで描かれました。タイトルに反し、水滸伝の豪傑が登場せず、芝居や物語のヒーロやヒロインを、善悪取り混ぜて表しました。

「江戸の花子供遊の図」 安政5年(1858)

「江戸の花子供遊の図」も臨場感のある作品でした。無数に集まる町火消しの姿を表していて、纏や梯子を手にした男たちは、掛け声をしながら歩いてのか、大きく口を開けていました。この作品の制作された安政5年は、特に江戸で大火が多い年であり、世相を反映した作品と言えるかもしれません。

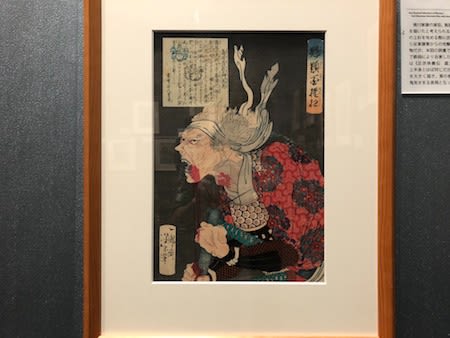

「魁題百撰相 鳥井彦右衛門元忠」 明治元年頃(c.1868)

いわゆる血みどろ絵、無惨絵も見逃せません。芳年は、慶応4年、彰義隊と新政府軍による上野戦争を取材して、登場人物を過去の武将に見立てた「魁題百撰相」を描きました。そもそも師の国芳も、芝居の殺戮シーンなどを表しましたが、芳年は戦争を目の当たりにしていて、リアルな光景を作品に落とし込みました。実際に弟子とともに、死屍累々の上野へ赴いては、傷ついた兵士や死者の写生を行ったと伝えられています。

「魁題百撰相 駒木根八兵衛」 明治元年(1868)

それゆえの作品と言えるかもしれません。「魁題百撰相 駒木根八兵衛」は、真に迫っているのではないでしょうか。島原の乱に加わった砲術の名人を主題にしていますが、銃を構える若者は、彰義隊の姿そのもので、眼光も鋭く、何とも言い難い緊迫感を覚えてなりませんでした。

右:「英明二十八衆句 遠城喜八郎」 慶応3年(1867)

このように芳年は、一連の無惨絵において、戦場の切迫感や、時に人々の苦しみなども表しました。実のところ、芳年が血生臭い作品を手がけたのは一時期に過ぎず、何も殊更に残酷な場面ばかりを好んでいたわけではありませんでした。

「郵便報知新聞」 明治8年(1875)

明治5年末に神経の病を発した芳年は、約1年を経て回復し、今度は「郵便報知新聞」で錦絵を描くなど、新聞挿絵においても人気絵師の座を確立しました。また西南戦争に主題した時事的な作品ともに、「大日本史略図会」などの歴史画や、「徳川治跡年間紀事」のような懐古的な作品も手がけました。この頃に、人に劇的な動きを与えた、言わば芳年のスタイルも確立したとされています。号も一魁斎に代わり、大蘇を用いるようになりました。

「大日本史略図会 第八十代安徳天皇」 明治13年(1880)

「大日本史略図会」は、大判三枚続きのワイド画面に、神代から中世にかけての天皇に関した逸話などを描きました。壇ノ浦の戦いを舞台にした「安徳天皇」では、燃え上がる炎や荒れた波などを躍動感のある描写で示していて、まるで映像のワンシーンを切り取ったかのような動きがありました。

「見立多以尽 手があらひたい」 明治11年(1878)

またこの時期には美人画も手がけていて、「新柳二十四時」では、新橋と柳橋の芸者の生活を表現しました。「見立多以尽 手があらひたい」は、隅田川で屋形船に乗る芸者をモデルとしていて、涼しげに身を乗り出す女性の口元には、赤い縁取りの西洋のハンカチがくわえられていました。江戸時代に由来する伝統的な舟遊びにも、文明開化の気配を見ることが出来ました。

明治15年、芳年は、当時としては破格の月給で「絵入自由新聞社」の挿絵師になり、ヒット作を次々と世に送り出しました。この頃から、40代は半ばで没するまでの10年の間、芳年の画業の絶頂期を迎えました。

「芳年武者无類 源牛若丸 熊坂長範」 明治16年(1883)

自らの名を冠した「芳年武者无類」は、神話の時代から戦国時代までの武者をモチーフとしていて、平将門をはじめ、平安時代の伝説上の盗賊などを、半ば決めポーズとも言うべきドラマティックな構図で表していました。

「羅城門渡辺綱鬼腕斬之図」 明治21年(1888)

芳年は構図の魔術師と呼べるかもしれません。「奥州安達がはらひとつ家の図」や「芳流閣両雄動」では、縦長の構図に、まるで上下で舞台が交互に展開するように物語を表していました。「羅城門渡辺綱鬼腕斬之図」も斬新で、稲光の轟く中、鬼と渡辺綱が上下の対角線で対峙していました。まさに劇的な構図と言えるのではないでしょうか。

「風俗三十二相 遊歩がしたさう 明治年間 妻君之風俗」 明治21年(1888)

最晩年に達した美人画の最高峰とも言えるのが、「風俗三十二相」で、寛政から明治時代までの女性たちの様々な姿を表しました。立場に応じた女性の装いと、題名にちなむ言葉の取り合わせも絶妙で、絵画の美しさのみならず、芳年ならではのウィットを同時に楽しめるような連作でした。ジェケットやリボンなどの洋装が現れるのも、時代を反映しているかもしれません。

芳年を代表し得る連作である「月百姿」も一揃いに展示されていました。「月」をテーマに、和漢の物語や謡曲、漢詩などを題材にしていて、明治18年から没年の25年へ至る、約8年の歳月を経て作られました。

「月百姿 玉兎 孫悟空」 明治22年(1889)

私も芳年で最も惹かれるのが、一連の「月百姿」で、「孫悟空」や「弁慶」など、いずれにも甲乙付け難い魅力が存在しています。

「富士山」 明治18年頃(c.1885) ほか

ほかにも肉筆画や画稿、それに下絵や、筆の動きが直に伝わる素描も出展されています。絵師の業績を顕彰するのには、質量ともに不足がありません。まさに芳年の回顧展の決定版と言えそうです。

「看虚百覧怪 累」(画稿) 明治13年(1880)

最後に展示替えの情報です。会期は2期制で、既に一部の作品が入れ替わり、後期へと入りました。以降の展示替えはありません。

前期:8月5日(日)~8月26日(日)

後期:8月28日(火)~9月24日(月・休)

【芳年ー激動の時代を生きた鬼才浮世絵師 巡回スケジュール】

高知県立美術館:2018年10月28日(日)~2019年1月6日(日)

「芳年-激動の時代を生きた鬼才浮世絵師」会場風景

なお本展は、一昨年末の島根県立石見美術館にはじまり、美術館「えき」KYOTO、札幌芸術の森美術館、神戸ファッション美術館、山梨県立博物館を経て、練馬区立美術館へと巡回して来ました。最後の巡回先は高知県立美術館です。よって東日本では最後の開催地となります。

「芳年」展:日本経済新聞 https://t.co/mbCNripNV8

— 練馬区立美術館 (@nerima_museum) 2018年9月5日

9月24日まで開催されています。ご紹介が遅くなりましたが、おすすめします。

「芳年-激動の時代を生きた鬼才浮世絵師」 練馬区立美術館(@nerima_museum)

会期:8月5日(日)~9月24日(月)

休館:月曜日。但し9月17日(月・祝)は開館、18日(火)は休館。

時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで

料金:大人1000(800)円、大・高校生・65~74歳800(700)円、中学生以下・75歳以上無料

*( )は20名以上の団体料金。

*ぐるっとパス利用で500円。

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

注)写真は特別鑑賞会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

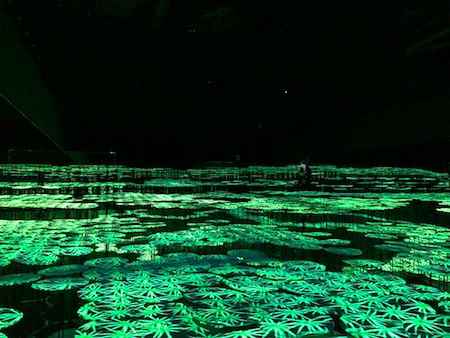

「チームラボ ボーダレス」 お台場パレットタウン

「森ビル デジタルアート ミュージアム:エプソン チームラボ ボーダレス」

2018/6/21〜

「森ビル デジタルアート ミュージアム:エプソン チームラボ ボーダレス」のプレスプレビューに参加して来ました。

「チームラボ ボーダレス」は、ウルトラテクノロジスト集団を自称するチームラボが、国内初の常設施設として作ったデジタルアートミュージアムで、「境界のない世界」を意味する「ボーダレス」をテーマに、約50点のインスタレーションを展示していました。

会場は、お台場パレットタウンの3階と4階のフロアで、おおよそ10000平方メートルの面積がありました。入口は3階で、暗がりの館内は、「Borderless World」、「チームラボアスレチックス 運動の森」、「学ぶ!未来の遊園地」、「ランプの森」、「EN TEA HOUSE」の5つのフロアで構成されていました。

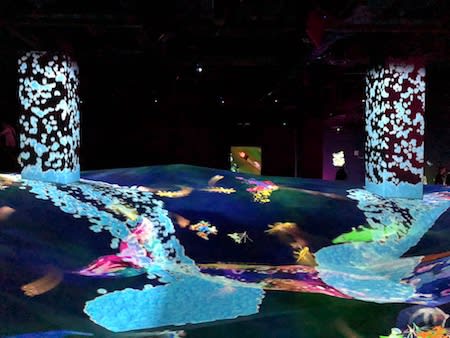

「Borderless World」から「花の森、埋もれ失いそして生まれる」

デジタルの花園が待ち構えていました。エントランスを抜けて、まず辿り着くのが、「Borderless World」で、映像やプロジェクションマッピングなどにより、床面から柱の四方へ至るまで、極彩色の花で彩られていました。

「Borderless World」から「花の森、埋もれ失いそして生まれる」

ともかく鮮やかでかつ艶やかで、ひまわりをはじめ、様々な花々が、見る者を囲み、埋めつくさんとばかりに咲き誇っていました。その姿は、時間とともに、ひたすらに変化していました。

「Borderless World」から「人々のための岩に憑依する滝、小さきは大きなうねりとなる」

花園を抜けると、大きな滝が現れました。それが、本展で初めて公開された、「人々のための岩に憑依する滝、小さきは大きなうねりとなる」で、天井から滔々と落ちる水は、床面の岩に落ち、割れては左右へと流れさしていました。また、滝の流れは一定ではなく、流れの上に立つと、水が避けていく様子を見ることも出来ました。

こうした人の動きに反応した、インタラクティブな作品が多いのも特徴で、それこそが、「作品と鑑賞者の境界」を超えた世界と言えるのかもしれません。

「Borderless World」から「地形の記憶」

この滝を中心に、作品は通路を経由して、会場のあちこちに偏在していました。ここで重要なのは、明確な順路の指定がなされていないことです。つまり、作品の鑑賞、ないし体験の順番は、全て鑑賞者に委ねられていました。

「Borderless World」から「Black Waves」

よって、場内は、ほぼ迷路と呼んで差し支えありません。実際、私も、何度も会場内を歩いては、同じスペースに立ち入ったり、また、逆にしばらく彷徨っては、ようやく辿り着いた作品もありました。いわば、隠し部屋的な展示室も少なくなく、全体の構造を把握するには相当な時間もかかりました。

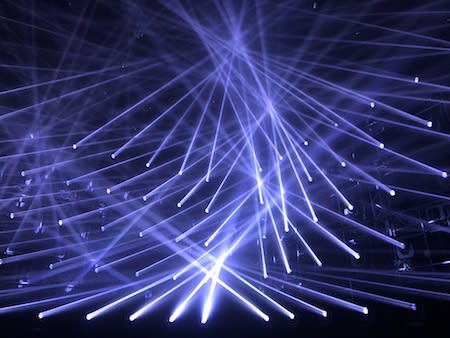

「Borderless World」から「Wander through the Crystal World」

鑑賞者がパネルを操作することにより、色や光の表現をかえることの出来たのが、「Wander through the Crystal World」でした。上下に光が展開する作品で、時に激しい雨のように、強く光が点滅しては、動いていました。

「呼応するランプの森」

たくさんのヴェネツィアン・グラスによって彩られたのが、「ランプの森」で、近くに寄って手をかざすと色が変化し、またほかの人の動きによっても、同じく変わっていました。なお「ランプの森」の展示室の体験は、時間で区切られていて、定員制でした。混雑時には待つ必要があるかもしれません。

「チームラボアスレチックス 運動の森」から「重力にあがらう生命の森」

一連の3階の「Borderless World」に続くのが、階段上の4階に広がる「チームラボアスレチックス 運動の森」、「学ぶ!未来の遊園地」、「EN TEA HOUSE」でした。*「ランプの森」も4階にありましたが、別の階段でした。

「チームラボアスレチックス 運動の森」から「マルチジャンピング宇宙」

そのうち「チームラボアスレチックス 運動の森」は、まさにタイトルが示すように、身体を使って体感出来るアスレチック的な作品で、トランポリンやボルダリング、それにエアリアルクライミングによるインスタレーションが展開していました。

「チームラボアスレチックス 運動の森」から「グラフィティネイチャー 山山と深い谷」

4階フロアの中央は山のように盛り上がっている箇所もあり、よく見ると水が湧き上がり、窪みの部分へと落ちるような演出がなされていました。ちょうど水たまりの部分の下に、先の3階の滝があるという仕掛けでした。

「学ぶ!未来の遊園地」から「お絵かき水族館」

「学ぶ!未来の遊園地」は、これまでにも国内外で公開されてきたプロジェクトで、「共創」をテーマに、いわば教育的な作品が展示されていました。

「学ぶ!未来の遊園地」から「すべって育てる!フルーツ畑」

とはいえ、ここでも「すべって育てる! フルーツ畑」などには高低差もあり、時に「チームラボアスレチックス」と同様、身体を使って体感する作品もありました。極力、軟らかい素材が使われていますが、薄暗いスペースでの展開のため、怪我などしないように、一定の注意が必要かもしれません。

「EN TEA HOUSE」

この4階に、館内唯一のカフェスペース、「EN TEA HOUSE」が開設されていました。とはいえ、単なるカフェではなく、チームラボによるデジタルアートの1つでもありました。受付で「水出し茶」、「ゆず緑茶」、「緑茶」、「カモミールほうじ茶」を選び、所定の位置に座ると、花の演出がはじまりました。

「EN TEA HOUSE」

いわば花を味わう作品とも言えるかもしれません。なお「EN TEA HOUSE」の利用に際しては、別途の料金(500円)が必要でした。

入場に際して幾つかの注意事項があります。まず館内は、映像の演出のため暗く、繰り返しになりますが、特に順路が指定されているわけでもないため、ほぼ迷路のような作りになっています。全ての展示空間を行き来することはおろか、3階から4階へあがる階段も、簡単に見つけられないかもしれません。

「チームラボアスレチックス 運動の森」から「裏返った世界の、巨大!つながるブロックのまち」

遊具などのあるアスレチックエリアは、安全上、ヒールやサンダルなどで入場出来ません。シューズの貸出コーナーが準備されていますが、貸出数に限りがあるため、はじめから運動靴で出かけるのが良さそうです。

「Borderless World」会場風景(3階)

床が鏡面の作品も少なくなく、アスレチックエリアには高低差もありました。よってズボンやTシャツなど、動きやすい服装がベストです。また大きな荷物を持ち込むことも出来ません。貴重品以外は、コインロッカーに預けることをおすすめします。

「エプソン チームラボ ボーダレス」会場風景(3階から4階への階段)

カフェでは食事の提供がありません。さらに、場内は広く、迷うことを考慮しても、観覧にはかなりの時間がかかります。余裕を持って出かけられることをおすすめします。(OPEN直後が最も混み、夕方に向けて混雑が解消する傾向があるそうです。)

「チームラボアスレチックス 運動の森」から「色取る鳥の群れの中のエアリアルクライミング」

最後にチケットの情報です。前売券と当日券の2種類あり、ともに値段は共通で、前売券は日付の指定をすることが出来ます。また、前売券が完売している場合は、当日券の販売はありません。既に7月分の前売券は完売しているため、当日券で今月中に入場することが出来ません。

「Borderless World」から「秩序がなくともピースは成り立つ」

7月5日からは、8月と9月分のチケットの販売がはじまりました。なお、現時点であれば、両月とも、土日を含め、前売券を購入することが可能です。詳しくは公式サイトのチケット購入ページをご覧下さい。

「学ぶ!未来の遊園地」から「小人が住まうテーブル/小人が住まう奏でる壁」

映像と写真の撮影が可能です。ただし、一脚や三脚、自撮り棒は使用できません。

日経 xTECHに、「森ビル デジタルアート ミュージアム:エプソン チームラボ ボーダレス」森ビルとチームラボが共同で1万m2の「類のないミュージアム」オープン https://t.co/hx7uyCWCII

— チームラボ / teamLab (@teamlab_news) 2018年6月28日

「森ビル デジタルアート ミュージアム:エプソン チームラボ ボーダレス」は、お台場パレットタウンに、2018年6月21日にオープンしました。

「森ビル デジタルアート ミュージアム:エプソン チームラボ ボーダレス(MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: EPSON teamLab Borderless)」(@teamlab_news) お台場パレットタウン

開業日:2018年6月21日 (木)

休館:第2・第4火曜日

*8月の休館日は通常とは異なり、8/28(火)のみ。

*8/10(金)は貸切営業のため閉館。

料金:一般・高・大学生3200円、子供1000円。

*前売券・当日券ともに料金は共通。前売券は日付指定。

*前売券・当日券ともに、その日の販売予定枚数の上限に達し次第、販売終了。

*「EN TEA HOUSE」は別途料金が必要。

*中学生以下だけの入場は不可。

時間:月~木 11:00〜19:00 (21:00)

金・祝前日 11:00〜21:00 (22:00)

土 10:00〜21:00 (22:00)

日・祝日 10:00〜19:00 (20:00)

*最終入館は閉館の1時間前

*()内は8/31(金)までの特別延長時間。

*営業時間はシーズンによって異なる。

住所:江東区青海1-3-8 お台場パレットタウン内

交通:りんかい線東京テレポート駅徒歩5分。新交通ゆりかもめ青海駅徒歩5分。有料提携駐車場あり。(2時間無料)

「エミール・ガレ 自然の蒐集」 ポーラ美術館

「エミール・ガレ 自然の蒐集」

3/17~7/16

ポーラ美術館で開催中の「エミール・ガレ 自然の蒐集」のプレスプレビューに参加して来ました。

19世紀末、アール・ヌーヴォーの工芸家として活動したエミール・ガレは、自然界に存在する様々な形を見据え、植物や昆虫、それに海の生き物などをモチーフに取り込んで作品を制作しました。

そのガレの自然への着眼点と、創造の源泉と言うべき森と海に着目したのが、「エミール・ガレ 自然の蒐集」展で、ポーラ美術館、および北澤美術館ほか、国内のガレ・コレクションが130点ほど展示されていました。

エミール・ガレ「女神文香水瓶」 1884年 ポーラ美術館 ほか

冒頭は初期作品でした。1846年、フランス北東部のナンシーで、陶磁器やガラス器を扱う製造販売業の家に生まれたガレは、30歳の頃に父から経営を受け継ぎ、1877年にガレ商会の事業主となりました。若い頃からガラス製造や装飾に関する技術を身につけていたゆえか、翌年のパリ万博で銅メダルを受賞するに至りました。

エミール・ガレ「蓋付コンポート」 1870年代 ポーラ美術館 ほか

初期から中期の技法で重要なのは、透明色のガラスを素地としたエナメル彩で、研究熱心なガレは化学実験を繰り返し、あらゆる色彩や透明度の顔料を開発しては、多様な作品を作り出しました。

「エミール・ガレ 自然の蒐集」展示室風景

ガレがジャポニスムに接したのは比較的早く、1867年のパリ万博のことでした。ここで父の代理として半年間パリに滞在したガレは、日本から出品された多くの文物を見る機会に恵まれました。そして先の銅メダルを受賞した万博では、北斎漫画の図柄を写した「鯉文花器」を出品しました。自らが開発して特許を得た、「月光色ガラス」を効果的に生かしました。

エミール・ガレ「ユリ文花器」 1895〜1897年 ポーラ美術館 ほか

またジャポニスムの素材として人気を集めていたキク関しても興味を寄せ、ナンシーへ農商務省の技師として留学していた日本人の高島北海とも交流を深めました。「キクの国についてお伺いしたいことがございます。」との言葉を残しているそうです。またこの頃、ガレは日本から植物をオランダへ持ち帰ったシーボルトの苗床を仕入れました。ヨーロッパの広域で日本植物のブームがおきていました。

エミール・ガレ「ヘチマ文脚付花器」 1884〜1889年 ポーラ美術館

ガレが当初から作品へ積極的に取り込んでいたのが、植物と昆虫のモチーフでした。そもそもガレは植物学に詳しく、植物の作品においても、おおむね種を同定出来るほどに、細かに彫り出しました。一方で昆虫ややや異なり、カマキリやトンボなどを写実的に表したと思えば、キメラに近いような複数の昆虫を組み合わせることもありました。

エミール・ガレ「コバン草文水差」 1905年 飛騨高山美術館 ほか

ナンシーは16世紀以来、植物園が創設され、19世紀には園芸業が盛んになるなど、植物に関わりの深い街でもありました。ガレも少年時代から植物採集に没頭し、のちにガレ家が自邸を構えると、敷地内に庭園を築いては、世界各地の植物、おおよそ2500種を集めました。その庭園は工房内の敷地にも築かれ、作品のモチーフとして利用しました。また単に写すだけでなく、例えば花が咲いては散りゆく姿など、生態の変化にも着目し、自然のはかなさや生命の循環も表現しました。

エミール・ガレ 花瓶「大麦」 1900年頃 北澤美術館 ほか

1900年のパリ万博でグランプリを受賞したガレは、次第に詩的とも呼べうる表現で、象徴性の高い作品を作るようになりました。植物や生物の生態のみならず、光や大気、1日や四季の変化までを取り込みました。

「エミール・ガレ 自然の蒐集」展示室風景

また同じく晩年、特に亡くなるまでの5年間の間、ガレは海の生き物にも興味を覚え、いくつかの作品を制作しました。それに関しては「今トピ」の下記の記事でまとめました。改めてお目通し下されば幸いです。

森の中で巡る?エミール・ガレの驚異の海の世界とは!? - いまトピ https://t.co/IPcMVO4lbb ポーラ美術館で開催中のガレ展で面白かった海のモチーフの作品について書きました。主に晩年の5年間限定。植物や昆虫と同じく、かなり生態などを細かく見て制作したようです。

— はろるど (@harold_1234) 2018年4月17日

初期から晩年へかけて、スタイルを変えながら、生き物だけでなく、時に四季の移ろいをなどを表現したガレは、まさに自然を見据え、蒐集していた芸術家と呼べるのかもしれません。

「エミール・ガレ 自然の蒐集」展示室風景

ほかにも工芸とコレクションの絵画と参照する展示をはじめ、版画、昆虫や鉱物標本との比較もあり、ガレの作品世界を様々な角度から知ることも出来ました。意外にもポーラ美術館としては、開館以来初となるガレの展覧会でもあります。

「エミール・ガレ 自然の蒐集」展示室風景

写真はプレスプレビュー時に撮影しましたが、一般会期中においても、撮影禁止作品を除くと、原則的に撮影が可能です。

ガレ展では、開館以来初めて展示室の窓の前にあった壁を取り外しています。自然をモティーフにしたガレの作品越しに、箱根の森がのぞめます。#ポーラ美術館 #エミールガレ pic.twitter.com/m6TIuZdCX6

— ポーラ美術館 (@polamuseumofart) 2018年4月13日

7月16日まで開催されています。

「エミール・ガレ 自然の蒐集」 ポーラ美術館 (@polamuseumofart)

会期:3月17日(土)~7月16日(月・祝)

休館:会期中無休。

時間:9:00~17:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1800(1500)円、65歳以上1600(1500)円、大学・高校生1300(1100)円、中学・小学生700(500)円。

*( )内は15名以上の団体料金。

*小学・中学生は土曜日無料。

住所:神奈川県足柄下郡箱根町仙石原小塚山1285

交通:箱根登山鉄道強羅駅より観光施設めぐりバス「湿生花園」行きに乗車、「ポーラ美術館」下車すぐ。有料駐車場(1日500円)あり。

「ルドンー秘密の花園」 三菱一号館美術館

「ルドンー秘密の花園」

2/8~5/20

三菱一号館美術館で開催中の「ルドンー秘密の花園」のプレスプレビューに参加してきました。

一号館美術館のコレクションの中核でもあるオディロン・ルドンの大作、「グラン・ブーケ」には、いわば連作となりうる15点の作品がありました。

それがフランス・ブルゴーニュ地方に居を構えたロベール・ド・ドムシー男爵が、城館の大食堂を飾るためにルドンへ注文した壁画で、ルドンは当初、空間を18分割して描くことを考えました。現在では、16点の装飾画が残されています。

オディロン・ルドン「グラン・ブーケ(大きな花束)」 1901年 三菱一号館美術館

うち1枚が「グラン・ブーケ」で、1901年、残りの15枚の装飾画とともに、ドムシー男爵の城館に設置されました。そしてしばらく大食堂を飾り、おそらく住人を楽しませたものの、いつしか忘れ去られ、人目に触れることもありませんでした。

オディロン・ルドン「15点のドムシー城の食堂壁画(黄色い背景の樹)」 1900〜1901年 オルセー美術館 ほか

それが世に初めて公開されたのは、意外に日本で、1980年に全国6会場を巡回した「ルドン展」(但し、会場毎に展覧会名が異なります。)でした。しかし「グラン・ブーケ」だけは来日せず、ほかの15点の装飾画よりも長い間、ドムシー男爵の城館に留まり続けました。

右:オディロン・ルドン「15点のドムシー城の食堂壁画(黄色い花咲く枝)」 1900〜1901年 オルセー美術館

「グラン・ブーケ」を除く、一連の15点の装飾画は、1988年、相続税の美術品の物納制度により、フランス政府に取得され、のちにオルセー美術館に収蔵されました。結果的に「グラン・ブーケ」が広く公開されたのは、設置から110年近く経った2011年、パリで行われた「ルドン展」のことでした。また、それに先立つ2010年に、三菱一号館美術館が「グラン・ブーケ」を取得しました。

そして2012年に三菱一号館美術館で開催された「ルドンとその周辺ー夢見る世紀末」でも展示され、以降、同館のコレクションとして、約1年から2年のペースで公開されてきました。さらに今年、オルセー所蔵の装飾画の15点が再来日し、「グラン・ブーケ」との邂逅を果たしました。かつてドムシー男爵の城館を飾った装飾画の全てが揃うのは、もちろん日本で初めての機会でもあります。

ルドンが手紙で「巨大なパステル」と別扱いで記述した「グラン・ブーケ」は、瓶に活けられた花をモチーフとしていて、青を基調とし、まさに溢れんばかりの花々を、縦2メートル50センチ弱、横1メートル60センチ超の大画面に描きました。

右:オディロン・ルドン「15点のドムシー城の食堂壁画(花とナナカマドの実)」 1900〜1901年 オルセー美術館

一方で残りの15点は、おおむね暖色をベースとしていて、草花などのモチーフを、薄く伸ばした油絵具の上に、膠を用いたデトランプと呼ばれる技法で表しました。いずれも植物は、鮮やかというよりも、朧げに浮かび上がっていて、どことなく幻想的とも言えるのではないでしょうか。また作品を超えて樹木が連続していたり、遠いモチーフを大きく表す、いわば逆遠近法的な構図をとっているなど、ルドンが食堂空間を全体で捉えて制作している様子も分りました。なおデトランプ技法は、ルドンが影響を与えたナビ派の画家が好んで用いました。

左:オディロン・ルドン「15点のドムシー城の食堂壁画(花の装飾パネル)」 1900〜1901年 オルセー美術館

大食堂の空間の形状に合わせるため、「グラン・ブーケ」を含む、装飾画の大きさは大小様々で、厳密に同じサイズの作品は1つとしてありません。また植物や花をモチーフにしながら、15点の作品は、いずれも装飾性が高く、むしろ花瓶の花を描いた「グラン・ブーケ」が、極めて異質であることも見て取れました。

オディロン・ルドン「15点のドムシー城の食堂壁画」展示室風景 *「グラン・ブーケ」はパネル展示

スペースの都合もあり、一連の装飾画は同じ展示室に並んでいません。「グラン・ブーケ」は備え付けの単独の展示室にあり、ほかは10点と5点に分けて展示されていました。それでも作品を通し、ルドンが長年に渡って抱いてきた植物へ関心の在り方、ないし「装飾」への表現の志向も伺い知れるのではないでしょうか。かつて同じ城館にあったことを鑑みると、やはり感慨深いものがありました。

右:オディロン・ルドン「夢のなかで(表紙=扉絵)」 1879年 三菱一号館美術館

さて「ルドンー秘密の花園」展の見どころは、何もドムシー男爵の装飾画だけではありません。というのも、ルドンの花と植物に焦点を当て、いかに壁画を描くのに至ったのかに触れている上、そもそもドムシー男爵とは何者かを検証しているほか、コロー、ブレスダン、クラヴォーらを参照して、ルドンとの影響関係についても俯瞰しているからです。構成は綿密でした。

左:オディロン・ルドン「ペイルルバードの小道」 制作年不詳 オルセー美術館

はじまりはルドン初期の風景画でした。しかし初期といえども、デビューは遅く、版画集「夢のなかで」を刊行した時は、既に39歳を迎えていました。ルドンの画業は、主に木炭による「黒」の時代と、華やかな「色彩」の時代に分けられますが、前半の「黒」においても、油彩画がなかったわけでなく、彩色による風景の小品を描きました。ルドンは一連の商品を、「作者のための習作」として、手元に保管していました。

初期のルドンに影響を与えたのが、コローやブレスダンでした。版画家ブレスダンからはエッチングの指導を受け、ルドンも木炭ほか、リトグラフなどで樹木のモチーフを描きました。

オディロン・ルドン「夢想(わが友アルマン・クラヴォーの思い出に)」 1891年 三菱一号館美術館

若かりしきルドンに「目に見えない世界」(解説より)へを誘ったのは、植物学者のアルマン・クラヴォーでした。クラヴォーは顕微鏡によって明らかとなった、植物の微細な世界をルドンに教えるだけでなく、ポーやボードレールなどの文学を紹介しました。またクラヴォーに導かれ、ルドンは異文化や異教に対しての関心を抱きました。のちにクラヴォーが自殺すると、版画集の「夢想」において、「わが友アルマン・クラヴォーの思い出に」と記し、師の死を悼みました。

右:オディロン・ルドン「ドムシー男爵夫人の肖像」 1900年 オルセー美術館

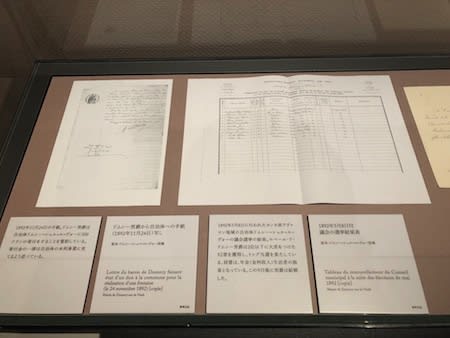

ドムシー男爵がルドンと面識を得たのは、かの装飾画の完成に先立つこと、約8年前、1893年のことでした。「黒」の作品だけでなく、パステル、油彩も購入し、夫人の肖像画を制作を依頼しました。このところの書簡や出納帳による調査により、ルドンが装飾画に着手したのは、1900年の6月であり、同年の12月には城館を訪ねて、数枚のパネルの取り付けに立ち会ったことが分かりました。また装飾画の制作前後、ドムシー男爵は何度かルドンと旅していて、ミラノへ渡った際は、レオナルドの「最後の晩餐」に感動したとも伝えられています。2人は思いの外に親密であったようです。

「ドムシー男爵から自治体への手紙(1892年11月24日)写し」 *参考出品 ほか

ドムシー男爵は、地域の議会選挙に出馬し、トップ当選を果たしたほか、自治体へ寄付をし、水利利用に当てるように求めるなどの記録も残されています。城館はかつて本人が建てたとされていましたが、最近の研究により、父が建てたことも判明しました。ただしドムシー男爵の社会的状況については、必ずしも詳しくは分かっていません。

右:オディロン・ルドン「ステンドグラス」 1907年頃 ニューヨーク近代美術館

さらに展示は装飾画の連作を超え、「黒」の世界に表現した動植物、また「色彩」における蝶や植物と夢の関係、さらに花の作品から、ルドンの手がけた装飾プロジェクトについても触れていました。

右:オディロン・ルドン「神秘」 フィリップス・コレクション

岐阜県美術館をはじめ、オルセー美術館、ニューヨーク近代美術館、ボルドー美術館などのコレクションも少なくなく、「黒」に「色彩」を問わず、想像以上に充実していました。不足はありません。

撮影可のパネルコーナー(食堂壁画の位置関係が分かるように工夫されていました。)

既に会期も2ヶ月近くほど経過しました。土日の昼過ぎを中心に、やや混み合う時間もありますが、今のところ、特に入場待ちの行列は発生していません。

左:オディロン・ルドン「預言者」 1885年 シカゴ美術館

ただし一号館美術館は、何かと会期後半に混雑が集中する傾向があります。当面は、毎週金曜日の夜間開館(21時まで)が有用となりそうです。

【掲載情報】WEBサイト「ロコナビ」にて、三菱一号館美術館の開館8周年イベントをご紹介くださいました。どうもありがとうございます!https://t.co/NRP7emm4Mv ◆4月6日(金)は当館の開館8周年記念日です。一号館広場での音楽生演奏も予定しておりますので、お楽しみに!

— 三菱一号館美術館 (@ichigokan_PR) 2018年3月26日

5月20日まで開催されています。ご紹介が遅れましたが、おすすめします。

「ルドンー秘密の花園」 三菱一号館美術館(@ichigokan_PR)

会期:2月8日(木)~5月20日(日)

休館:月曜日。

*但し、祝日の場合と、5月14日と「トークフリーデー」の2月26日、3月26日は開館。

時間:10:00~18:00。

*祝日を除く金曜、第2水曜、会期最終週の平日は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:大人1700円、高校・大学生1000円、小・中学生500円。

*東京都美術館の「ブリューゲル展」のチケットを提示すると100円引き。

*アフター5女子割:毎月第2水曜日17時以降/当日券一般(女性のみ)1000円。

住所:千代田区丸の内2-6-2

交通:東京メトロ千代田線二重橋前駅1番出口から徒歩3分。JR東京駅丸の内南口・JR有楽町駅国際フォーラム口から徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

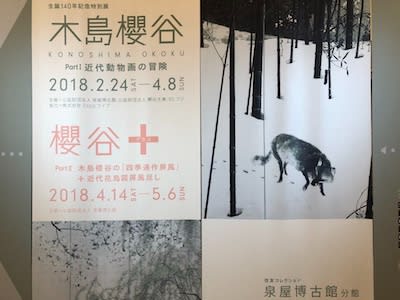

「木島櫻谷 PartⅠ 近代動物画の冒険」 泉屋博古館分館

「生誕140年記念特別展 木島櫻谷 PartⅠ 近代動物画の冒険」

2/24~4/8

泉屋博古館分館で開催中の「生誕140年記念特別展 木島櫻谷 PartⅠ 近代動物画の冒険」のブロガー内覧会に参加して来ました。

明治から昭和にかけての京都で活動し、「狸の櫻谷」と呼ばれるほど、動物画でも人気のあった、木島櫻谷の展覧会が、泉屋博古館分館ではじまりました。

会期はPart1とPart2の2期に分かれていて、各会期毎に全ての作品が入れ替わり、1つとして同じ作品は展示されません。現在は、前期に当たるPart1が行われていて、主に櫻谷の描いた動物画が展示されていました。

1877年、木島櫻谷は、狩野派の絵師の弟子にも汲む、木島周吉の次男に生まれました。木島家周辺には多くの画家が出入りし、櫻谷にも幼い頃から絵が好きで、早くも10代の頃には画家を志しました。そして16歳の時に、京都画壇の重鎮でもあった今尾景年の元に弟子入りしました。

20代の櫻谷は、写生に勤しむ中、大作も描き、京都で一目を置かれる存在となりました。動物画においても、一に写生を重視し、円山・四条派の技を駆使しながら、次々と作品を生み出しました。

木島櫻谷「野猪図」 明治33(1900)年

冒頭を飾るのが、24歳の時の「野猪図」で、右から枯野を横切らんとばかりに進む猪を描きました。よく見ると、猪の後脚の近くには、小さな鳥が舞っていて、まるで猪の勢いに驚いたように慌てて飛び立っていました。枯野の草木や蔦の描写は流麗で、猪の毛並みも細かく、早くも櫻谷の高い画力を伺い知れるものがありました。実際、当時の第6回新古美術品展で、二等を獲得したそうです。

木島櫻谷「猛鷲図」 明治36(1903)年 株式会社千總

「猛鷲図」も力作ではないでしょうか。内国勧業博覧会のために描いたタペストリーの原画で、右上から光の差し込む空間の中、木の上で飛び立とうとする大きな鷲の姿を捉えていました。背後から覗き込むような構図も劇的で、羽毛にも質感に秀でていて、強い風が吹いているのか、木の葉も舞い、鷲を取り巻く空気の存在を感じることも出来ました。タペストリーも金賞を受賞し、天皇のお買い上げの栄誉を受けたそうです。若き櫻谷の出世作と言えるかもしれません。

木島櫻谷「初夏・晩秋」 明治36(1903)年 京都府(京都文化博物館管理)

獰猛な鷲とは一転して、可愛らしい鹿の群れを表したのが、「初夏・晩秋」と題した屏風絵でした。右隻が初夏で、鹿は夏毛に短い角の姿をしていて、中には座り込み、足を休めているものもいました。一方の左隻が「晩秋」で、角も伸び、冬毛に変わった鹿を描いていました。右隻、左隻とも、鹿は皆、別々の方を向いていて、その視線が空間に広がりを与えていました。鹿の毛は、思いの外に素早い筆触であり、絵具の濃淡にて身体の量感を表していました。白い菊や桔梗の花も、画面のアクセントとなっていました。

木島櫻谷「熊鷲図屏風」 明治時代

若き櫻谷の1つの到達点とも呼ばれているのが、左右で熊と鷲の対峙した「熊鷲図屏風」でした。熊は雪原の上に、遠くを見やるかのように立ち、僅かに潤んだ瞳などからは、知性を宿しているように見えなくはありません。鷲も熊と同様に、前を見据えていて、鋭い爪を松の枝に立て、羽を休めていました。一見、放埓にも映る筆触も、一部は繊細で、特に熊の頭部などは、かなり細い筆で毛並みを表していました。どことなく動物から気品を感じられるのも、櫻谷画の特徴の1つかもしれません。

30代に入ると、櫻谷は東京画壇の影響も受け、色彩を取り込むなど、一部で装飾性を帯びた作品も描きました。中でも今回、特に重要なのが「かりくら」で、薄野の中を上下に馬を走らせる3名の武者を描きました。武者の着衣など、色彩に溢れていて、なおかつ馬の駆ける姿には、躍動感もありました。

木島櫻谷「かりくら」 明治43(1910)年 櫻谷文庫

この「かりくら」が、意外にも東京で新出の作品でした。とするのも、制作当時、第4回文展の発表の翌年から、行方不明となり、100年以上、足跡が途絶えていたからです。今から4年前、櫻谷の旧居に当たる櫻谷文庫の片隅から発見されました。

しかし状態は劣悪で、表装もなく、シミや虫による損傷、さらに絵具などが剥落していたそうです。そのため、約2年をかけて補修し、昨年の京都の櫻谷展で公開されました。東京へ来るのは初めてのことです。

あくまでも主人公は武者であるかもしれませんが、ともかく目立つのは、美しく、軽やかに靡いた鬣を見せる馬の姿で、その意味では動物画の範疇に入るかもしれません。

櫻谷で最も有名な「寒月」も東京へやって来ました。36歳の時の作品で、下弦の月がかかる雪夜の竹林の中、一頭の狐が足跡を雪の上に残しながら、とぼとぼと歩いて来る様子を表しています。一見、モノクロームに見えながら、実は竹や木の幹には青や茶色も混じっていて、白い雪の効果もあってか、仄かな月明かりが全体に満ちているように思えなくもありません。また構図も優れていて、竹林は左右のみならず、奥へと向かい、実に深淵なる空間が広がっていました。

木島櫻谷「寒月」 大正元(1912)年 京都市美術館

櫻谷は「寒い悲しい雪の夜の淋しみを狐によって表したい。」と語っていたそうですが、上目遣いで、やや警戒しながら進む狐の姿からは、確かに一抹の寂寞感も感じられるかもしれません。

第6回文展出品の際、当時、批評活動を展開していた夏目漱石が、「不愉快」と評したエピソードでも知られていますが、結果的に櫻谷は、本作で3度目の日本画最高賞を受賞しました。

40代後半を過ぎると、櫻谷は画壇より離れ距、京都市北西部の衣笠の自邸で、書画の制作に時間を費やしました。ほぼ隠棲に近い生活だったそうです。動物画においても、主に身近な小動物を見据え、より情感に豊かな作品を生み出しました。

右:木島櫻谷「菜園に猫」 大正〜昭和時代・20世紀

左:木島櫻谷「獅子」 昭和時代・20世紀 櫻谷文庫

その一例が「菜園に猫」で、糸瓜の実のなる菜園にて、伏してくつろぐ、ぶち猫の姿を描きました。この白地のぶち猫は、大正期以降、繰り返し登場するため、櫻谷邸の飼い猫とも指摘されています。

左:木島櫻谷「葡萄栗鼠」 大正時代・20世紀

「葡萄栗鼠」も可愛らしい作品でした。たわわに緑色の実をつけた葡萄棚の中、ただ1匹の栗鼠のみが、何やら目を細め、満足げな表情で爪の手入れをしていました。葡萄、栗鼠ともに子孫繁栄の象徴であり、いわゆる吉祥の主題を意味していますが、櫻谷の手にかかると、とても日常的でかつ牧歌的な風景を表したようにしか見えません。

木島櫻谷「月下遊狸」 大正7(1918)年 泉屋博古館分館

得意の狸では「月下遊狸」が魅惑的でした。上空には大きな上弦の月が浮かび、その下に残菊の交じる秋の野を、一頭の狸が歩んでいました。狸のふさふさとした毛の質感が絶品で、夜霧に霞むような秋草は、もはや幻想的ですらありました。櫻谷の住んだ衣笠界隈は、狸がしばしば出没したと言われています。とすれば、よく目にした光景を、小品へ落とし込んだのかもしれません。

木島櫻谷「鹿の母子」 大正〜昭和時代・20世紀 櫻谷文庫

「鹿の母子」ほど微笑ましい動物画はないかもしれません。秋の野原で寛ぐ鹿の親子は、目を細め、もはや笑うような仕草を見せていました。櫻谷の描く動物には生気があり、何より時に人懐っこいほどに表情があります。ほかにも「獅子」における、ライオンの哀愁を帯びた目線などは、櫻谷画の真骨頂かもしれません。

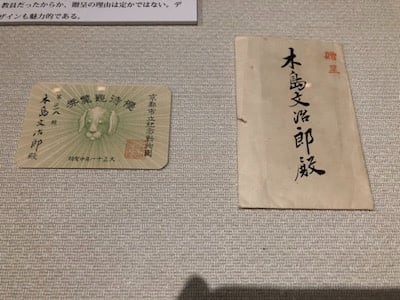

木島櫻谷「写生帖・縮模帖」 明治時代・19〜20世紀 櫻谷文庫

櫻谷は写生に明け暮れた画家でもありました。実際に10代から30代の間、おおよそ600冊もの写生帳類が残され、その多くに動物が登場していました。それは写生会であり、動物園であり、はたまた自邸の暮らしの中で描かれたものでした。

「京都市立紀念動物園優待券」 大正11(1928)年 櫻谷文庫

中でも動物園に熱心に通ったのか、大正11年の京都市動物園の優待券、すなわちパスポートも残されています。櫻谷は動物を見据え、描き、さらに絵画へ生命を注ぎ込んだ画家でもありました。

最後に改めて展覧会の情報です。会期は2期制、主に櫻谷の動物画を紹介するPart1「近代動物画の冒険」は、4月8日まで開催されます。その後、Part2として、櫻谷が注文を受けて制作した「四季連作屏風」のほか、同時代の花鳥画の屏風を公開する「四季連作屏風+近代花鳥図屏風尽し」が、4月14日からはじまります。展示作品は全て異なります。

【生誕140年記念特別展 木島櫻谷】泉屋博古館分館

「PartⅠ 近代動物画の冒険」:2月24日(土)~4月8日(日)

「PartⅡ 「四季連作屏風+近代花鳥図屏風尽し:4月14日(土)~5月6日(日)

またPart1でも、会期途中、3月20日に一部の作品が入れ替わります。全てを見るには足繁く通う必要がありそうです。

「木島櫻谷 PartⅠ 近代動物画の冒険」会場風景

4年前の泉屋博古館分館、そして昨年の京都の泉屋博古館、さらに巡回である今回の東京展と、ここ数年、櫻谷に関する展覧会が続いて来ました。その都度、注目を集めてきました。いよいよ櫻谷ブーム到来となるのでしょうか。

【NHK Eテレ日曜美術館再放送のご案内 3月11日朝9時です】

— 櫻谷文庫 (@oukokubunko) 2018年3月3日

3月11日朝9時から「漱石先生 この絵はお嫌いですか ~孤高の画家 木島櫻谷」... https://t.co/CQkhntsQNY

4月8日まで開催されています。まずはおすすめします。

「生誕140年記念特別展 木島櫻谷 PartⅠ 近代動物画の冒険」 泉屋博古館分館

会期:2月24日(土)~4月8日(日)

休館:月曜日。

時間:10:00~17:00(入館は16:30まで)

料金:一般800(640)円、学生600(480)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。

住所:港区六本木1-5-1

交通:東京メトロ南北線六本木一丁目駅北改札1-2出口より直通エスカレーターにて徒歩5分。

注)写真はブロガー内覧会の際に主催者の許可を得て撮影しました。

「特別展 川合玉堂」 山種美術館

「特別展 没後60年記念 川合玉堂ー四季・人々・自然」

10/28~12/24

山種美術館で開催中の「特別展 没後60年記念 川合玉堂ー四季・人々・自然」の特別内覧会に参加してきました。

日本画家、川合玉堂(1873~1957)は、山河を愛し、まさに四季折々、多様に移ろう日本の自然と人々の姿を、情緒豊かに描き続けました。

約4年ぶりの大規模な回顧展です。出展は80点超に及びます。(展示替えあり)山種美術館のみならず、玉堂美術館、東京国立近代美術館などのコレクションを交え、初期から晩年へと至る玉堂の画業を詳らかにしていました。

川合玉堂「写生画巻」 1888(明治21)年 玉堂美術館

1873年、愛知に生まれ、岐阜で育った玉堂は、幼い頃から絵を得意としていました。小学校を卒業後、早くも京都の望月玉泉へと入門し、日本画を学びました。「写生画巻」は、玉堂15歳の頃の作品で、葡萄や鳥などを極めて細かに描いています。中でも葡萄は、葉の虫食いの跡や変色までも表現し、若き玉堂が、いかに真摯に写生に取り組んでいることが分かるのではないでしょうか。その高い画力に感心させられました。

川合玉堂「鵜飼」 1895(明治28)年 山種美術館

次に玉堂が学んだのは、円山四条派の系譜を継ぐ幸野楳嶺でした。当時、楳嶺の元には竹内栖鳳らの精鋭も集まっていて、玉堂は切磋琢磨しながら、日々の制作に打ち込んだそうです。しかしここで転機が訪れました。楳嶺が他界した1895年のことです。この年、第四回内国勧業博覧会に「鵜飼」を出展し、三等銅牌を受賞しますが、そこで橋本雅邦の作品に出会い、大きな衝撃を受けます。玉堂は、絵を学び直す覚悟で東京へと移住し、雅邦の元でさらに研鑽を積みました。

川合玉堂「渓山秋趣」 1906(明治39)年 山種美術館

その雅邦に学んだ成果を示すのが、「渓山秋趣」で、秋の渓谷を奥行きをもって、対角線の構図で描いています。岩の表現に伝統的な描法が見られるものの、一部に大気をもたらすためか、墨の滲みなどに面的な表現を与え、どこか情緒的な趣きも感じられました。また点景にも注目です。写真では分かりませんが、中央下の川の筏の上には、1人の人物が歩いています。こうした人や動物を風景に加えるのも、玉堂の得意としたところでした。

大正から昭和にかけての玉堂は、官展を活動の場として、東京画壇の中心的な存在としての地位を占めます。あくまでも日本の自然を、日本画ならではの風景表現で描こうとした玉堂は、時に琳派や大和絵の山水表現にも関心を寄せ、画面構成に取り組む一方、従来の漢画的な筆法も交え、多様な景観を臨場感豊かに表現していきました。

川合玉堂「紅白梅」 1919(大正8)年頃 玉堂美術館

その琳派へ接触を思わせるのが「紅白梅」でした。金地に紅白梅を配す構図は、光琳の「紅白梅図屏風」などを参照したとも言われていますが、いわゆる光琳的なデザインや抽象化を志向せず、シジュウカラを描き加えるなど、自然の光景として表しているのも興味深いところです。その意味では、抱一の「紅白梅図屏風」にも近いかもしれません。また落款も、丸みを帯びた琳派の画家に近いスタイルを踏襲していました。

川合玉堂「春風春水」 1940(昭和15)年 山種美術館

「鵜飼」と並び「渡し舟」も玉堂の好んだモチーフでした。そのうちの1枚が「春風春水」で、山桜の散る急峻な山間部を、農婦を乗せた渡し舟が、川を横断する姿を描いています。空から覗きこむような構図も特徴的です。舟の上にはワイヤーも見えますが、昭和期には、ワイヤーと滑車を用いた近代的な渡し舟も少なくありませんでした。僅かに波立った水面の色彩も美しいのではないでしょうか。

川合玉堂「早乙女」 1945(昭和20)年 山種美術館

戦時中、玉堂は奥多摩に疎開します。その際に制作したのが「早乙女」で、農婦が田植えに勤しむ姿を表しています。先の「春風春水」同様に、玉堂アングルともいうべき、俯瞰する構図も効果的で、畦道の表現には、琳派の影響も見ることが出来ます。その牧歌的な光景は、とても戦争の最中とは思えません。奥多摩の自然を愛した玉堂は、疎開後もかの地に住み続け、自然や人々の暮らしを描きました。

「偶庵」川合玉堂(画)、斎藤茂吉(賛) 1948〜50(昭和23〜25)年頃

人となりについて触れているのも展覧会の特徴です。そもそも玉堂は少年時代から俳句を嗜み、晩年には俳歌集を刊行するなど、句作や詠歌を生活の一部としていました。よって、絵に自作の詩歌を書いた、画賛形式の作品も多く残しています。

川合玉堂書簡「1930年12月3日付大倉堯信充」

書簡からも玉堂の家族に対する温かい眼差しが感じられました。上の書簡は、1930年、香港に赴任していた長女の夫に送ったもので、生まれた子の姿を知らせようと、自らのスケッチを添えました。書簡では「可愛らしさ、神々しさは描けないけれど」と謙遜してもいます。

「屋根草を刈る」にも、家族に関するエピソードがありました。植木職人が茅葺屋根に梯子をかけ、雑草を刈り取る光景を描いた作品ですが、玉堂は一度描いたのち、中学生の孫に、「何か足りないところはあるかい。」と聞いたところ、「花があるのに蝶がいない。」と言われ、モンシロチョウを描き加えたそうです。蝶が舞うことで、より空間に広がりも感じられるかもしれません。時に玉堂81歳、最後の日展への出品作でもあります。

ほかにも、山種美術館の創立者である山種種二のために描いた「松上双鶴」や、横山大観、川端龍子との連作、「松竹梅」なども展示し、玉堂と交流のあった人々について紹介していました。

川合玉堂「渓雨紅樹」 1946(昭和21)年 山種美術館

紅葉色に染まる「渓雨紅樹」が絶品でした。霧の立ち込める谷間を背に、美しく紅葉した樹木を描いた作品で、手前には筧から流れ落ちる水を受けて水車が回っています。雨も降りしきるのか、山道を進む2人の農婦は傘をさしていました。水車の水の流れの描写が殊更に繊細です。まるで白く細い糸を束ねたように表されています。この自然に対しての鋭敏な感覚も、玉堂画の大きな魅力と言えそうです。

写真は特別内覧会時に許可を得て撮影しましたが、会期中も「鵜飼」の1点は自由に撮影が出来ます。(動画、フラッシュ不可)

川合玉堂「鵜飼」 1939(昭和14)年頃 山種美術館

長良川の鵜飼は、玉堂の少年時代を過ごした岐阜の風物でもあり、画家も生涯を通し、繰り返し描き続けました。自身でも郷愁を覚えていたのかもしれません。

会期中、一部の作品に展示替えがあります。

「特別展 没後60年記念 川合玉堂ー四季・人々・自然」出品リスト(PDF)

前期:10月28日〜11月26日

後期:11月28日〜12月24日

川合玉堂「秋晴」 1936(昭和10)年頃 山種美術館

それにしても玉堂画は、何と慎ましやかで、また趣深いのでしょうか。まさに「日本の原風景ここにあり」と言えるかもしれません。後期も再度追いかけたいと思います。

釣り人を描いた川合玉堂の《魚釣り》(前期展示)と《釣り帰り》(後期展示)(いずれも山種美術館)。網を持ち、釣りをする少年の姿は長良川のほとりで育った玉堂自身の姿でしょうか。川とともに生涯を過ごした玉堂らしい作品ですね。(山崎) pic.twitter.com/nKYtvjU0uk

— 山種美術館 (@yamatanemuseum) 2017年11月25日

12月24日まで開催されています。

「特別展 没後60年記念 川合玉堂ー四季・人々・自然」 山種美術館(@yamatanemuseum)

会期:10月28日(土)~12月24日(日)

休館:月曜日。

時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。

料金:一般1200(1000)円、大・高生900(800)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*きもの割引:きもので来館すると団体割引料金を適用。

*リピーター割:使用済み有料入場券を提示すると団体割引料金を適用。

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。渋谷駅東口より都バス学03番「日赤医療センター前」行きに乗車、「東4丁目」下車、徒歩2分。

注)写真は特別内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「驚異の超絶技巧!ー明治工芸から現代アートへ」 三井記念美術館

「驚異の超絶技巧!ー明治工芸から現代アートへ」

9/16~12/3

三井記念美術館で開催中の「驚異の超絶技巧!ー明治工芸から現代アートへ」のブロガーナイトに参加してきました。

明治時代、主に輸出用として作られた七宝や金工などの工芸品には、まさに「超絶技巧」と呼ぶべき、職人らの並外れた技が反映されていました。

そうした工芸品に着目したのが、「驚異の超絶技巧!ー明治工芸から現代アートへ」です。三井記念美術館では、2014年にも「超絶技巧!明治工芸の粋」を開催しましたが、今回は内容を一新し、明治時代だけでなく、現代美術における技巧的な作品までを紹介しています。

右:宗義「伊勢海老」 清水三年坂美術館

まずは海老の自在置物に注目です。自在とは、身体の各部の可動する金属の置物で、江戸時代中期頃に生み出されました。その後、明治時代に発展し、機構のみならず、色彩までを再現しては、実物に迫ろうとする作品も作られました。写真の右は、戦前の宗義の制作した「伊勢海老」です。宗義は、明治時代に京都で台頭した、高瀬好山に習った職人の1人で、特に名工の呼び声が高く、様々な自在を世に送り出しました。

大竹亮峯「自在 鹿の子海老」

一方で、中央の海老はどうでしょうか。これこそが、1989年生まれの大竹亮峯による木彫の自在で、本展のために制作された新作でした。触覚から細かな肢までを見事に再現し、一部には、和紙に漆を塗った素材で、透ける様子を表現しています。自在の伝統は、若い作家の創作を借りて、現代に新たな形で蘇りました。

手前:満田晴穂「自在蛇骨格」

このように明治から戦前までと、現代の作品が、時に隣り合わせに展示されているのもポイントです。例えば、同じく自在では、明珍派の「蛇」と、現代作家の満田晴穂の「自在蛇骨格」が並んでいました。ちなみに、満田の骨格のパーツ数は全部で500個もあり、背骨は0.1ミリ単位で調整することが出来るそうです。触ることこそ叶いませんが、さぞかし滑らかに動くに違いありません。

手前:高瀬好山「十二種昆虫」 清水三年坂美術館

昆虫の自在の比較も面白いのではないでしょうか。手前は、明治から昭和にかけて活動した、高瀬好山による「十二種昆虫」で、蜻蛉や蝶、兜虫などの12種の昆虫を、銀や銅との合金などで、ほぼ原寸大に作っています。もちろん脚を動かせたり、翅を開閉することも出来るそうです。

満田晴穂「自在十二種昆虫」

その奥にあるのが、先の蛇同様、現代作家の満田晴穂の「自在十二種昆虫」でした。同じく本物と見間違うかのように精巧ですが、満田は技巧をより進展させ、明治工芸では動かなかった腹や顎、符節など、本来的に昆虫が動く部分を、ほぼ全て動かせるように作り上げています。

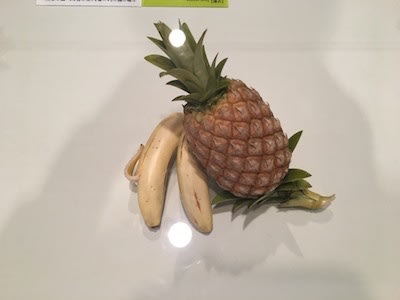

安藤緑山「柿」 ほか

そのリアリティーにかけて断然に魅惑的なのが、明治から昭和にかけて活動した、牙彫家の安藤緑山でした。2014年の「超絶技巧展」でも注目を集めた緑山は、その後、調査が進み、新たな作品も発見されました。ただし安藤自体は依然として謎めいた職人で、生没年はおろか、家族や弟子の有無も分かっていません。作品のみが残されています。

安藤緑山「胡瓜」

スーパーリアリズムと称されるのも、あながち誇張ではありません。その最たるのが「胡瓜」でした。蔓や実の表皮のイボ、さらにはしぼんだ花など、まさに実物に迫る造形でキュウリを象っています。

安藤緑山「パイナップル、バナナ」 清水三年坂美術館

柿やパイナップル、筍もリアルで、全て象牙の彫刻です。また安藤は形だけでなく、本物の色も実に器用に再現しています。しぼんだ干し柿や、土色のしいたけからは、象牙の硬さを微塵も感じられません。

前原冬樹「一刻:皿に秋刀魚」

もちろん現代においても、リアリズムに取り組む作家がいます。その1人が木彫家の前原冬樹でした。食べかけの秋刀魚が、白い皿の上にのっています。鱗や半身の質感の再現度は極めて高く、何度見ても木彫には思えませんが、さらに解説を読んで驚きました。というのも、魚と皿は一体、つまり一木から彫り出された作品だからです。にわかには信じられません。

前原冬樹「一刻:有刺鉄線」

同じく前原の「空き缶、ピラカンサ」、「有刺鉄線」も、一木から作られた作品でした。有刺鉄線には、細く、葉をつけた植物の蔓が絡みついています。作家は制作中、作品が折れないよう、指の上で彫り進めるそうです。

鈴木祥太「綿毛蒲公英」

1987年生まれの鈴木祥太も、驚くべき精緻な作品を作り上げていました。「綿毛蒲公英」です。一本のタンポポの綿を再現していますが、綿毛は極細の真鍮線で、白い色は酸化チタンをつけて、茎の部分に一本一本差し込んでいます。肉眼では細部が確認出来ないかもしれません。単眼鏡が必要でした。

山口英紀「右心房左心室」

写真と見間違う方も少なくないかもしれません。現代の画家、山口英紀は、「右心房左心室」において、高層ビルの間を走る高速道路の風景を表しました。タイトルは車の流れを動脈と静脈に見立てたもので、右の作品には車が走っているものの、左には一台も走っていません。

山口英紀「右心房左心室」(拡大)

素材は水墨で、絹地の上に筆で描いています。確かにモノクロ写真のようにも見えますが、実際の作品を前にすると、墨の細かなニュアンスも伝わってきます。その辺も魅力と言えそうです。

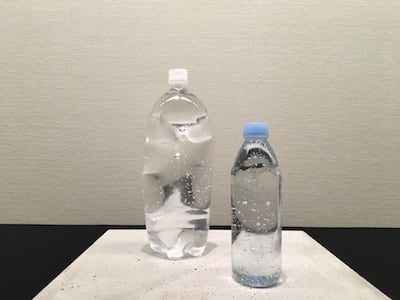

臼井良平「Untitled」

写実的ながらも、ややトリッキーでもあるのが、臼井良平の作品でした。一見するところ、水で満たされたペットボトルが2本あり、一部は手で押しつぶしたのか、歪んでいます。中にはたくさんの気泡が浮いていました。プラスチックで出来ているように思えるかもしれません。

実際はガラスでした。ボトルの左右、底面を3分割して型取りし、型を作ります。その受け口に固形のガラスを詰め、焼成しているそうです。さらに質感を際立たせるため、やすりで研磨します。完成まで全部で20工程にも及ぶそうです。作家の造形に対する執念すら感じられるほどでした。

並河靖之「紫陽花図花瓶」 清水三年坂美術館

出展作数は七宝、漆工、牙彫、木彫、自在、陶磁、金工、染織をあわせて約150点です。現代の作品が意外と多くあります。明治から昭和、そして現代へと至る、職人や作家の超絶技巧の系譜を、工芸品から辿ることが出来ました。

右:宮川香山「猫ニ花細工花瓶」 眞葛ミュージアム

左:高橋賢悟「origin as a human」

写真はいずれもブロガーナイト時に美術館の許可を得て撮影しましたが、冒頭の2点、宮川香山の「猫ニ花細工花瓶」と、現代作家の高橋賢悟の「origin as a human」は、会期中、いつでも写真が撮れます。

12月3日まで開催されています。

「驚異の超絶技巧!ー明治工芸から現代アートへ」 三井記念美術館

会期:9月16日(土)~12月3日(日)

休館:月曜日、10月10日(火)。

*但し9月18日(月・祝)、10月10日(火)は開館。

時間:10:00~17:00

*ナイトミュージアム:会期中の金曜日、および9月30日(土)は19時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1300(1100)円、大学・高校生800(700)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*70歳以上は1000円。

*ナイトミュージアム開催日の17時以降の入館料は一般1000円、大学・高校生500円。

*リピーター割引:会期中、一般券、学生券の半券を提示すると、2回目以降は団体料金を適用。

場所:中央区日本橋室町2-1-1 三井本館7階

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線三越前駅A7出口より徒歩1分。JR線新日本橋駅1番出口より徒歩5分。

注)写真はブロガーナイト時に主催者の許可を得て撮影したものです。

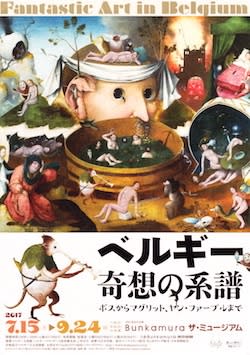

「ベルギー奇想の系譜」 Bunkamura ザ・ミュージアム

「ベルギー奇想の系譜 ボスからマグリット、ヤン・ファーブルまで」

7/15~9/24

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「ベルギー奇想の系譜 ボスからマグリット、ヤン・ファーブルまで」のプレスプレビューに参加してきました。

15、16世紀のフランドル絵画から19世紀の象徴派、さらには現代までのベルギー美術の系譜を辿る展覧会が、Bunkamura ザ・ミュージアムにてはじまりました。

はじまりはボス派の世界です。人や動物や道具などを組み合わせて、悪魔や怪物を描いたボスの絵画は、多くの追従者を生み、ボス風の作品を描く「ボスリバイバル」を起こしました。

左:ヤン・マンデイン「聖クリストフォロス」 制作年不詳 ド・ヨンケール画廊

ヤン・マンデインもボス派の代表的な画家の一人です。1530年頃にアントワープに移り住み、画家組合に属しながら、ボス風の作品を制作しました。「パノラマ風景の中の聖アントニウスの誘惑」でも卵の殻や貝のモチーフをボスから引用しています。また目立つのは「聖クリストフォロス」でした。地獄の場面などを、同じくボス風の怪物や悪魔を交えて描いています。

ピーテル・ハイス(帰属)「聖アントニウスの誘惑」 制作年不詳 ド・ヨンケール画廊

当時、ボスでも特に人気だったのが「聖アントニウスの誘惑」の主題でした。うち一つがピーテル・ハイス(帰属)の作品です。ハイスはボスの怪物の滑稽さをより強調し、性的な側面を強調した裸婦を交え、同場面を表現しました。なお画面中心に白い塔が見えますが、これは錬金術で用いられた蒸留炉に着想を得ているそうです。人間の欲求を象徴していると考えられています。

ヒエロニムス・ボス派「聖クリストフォロス」 1508年 ノールトブラバント美術館、セルトーヘンボス

その本家、ボス工房による作品もやって来ました。ヒエロニムス・ボス工房による「トゥヌグダルスの幻視」です。12世紀の説話に基づく地獄の場面で、中央の奇怪な頭部は罪を象徴しています。左下が主人公のトゥヌグダルスです。頭部を囲んで、あらゆる大罪や懲罰が描かれています。右下には大食の罪、すなわち窒息するほどワインを飲んでいる人も見えました。遠景右の炎上した門、ないし桶の前のラッパの怪物など、ボス作品が多く引用されています。近年になって行われた支持体、つまり絵の板の調査から、ボスの存命中に制作されたことが判明しました。

ピーテル・ブリューゲル(父)「七つの大罪」シリーズより「激怒」・「怠惰」 1558年 クストディア財団 フリッツ・ルフト・コレクション、パリ

ピーテル・ブリューゲル(父)も「第二のボス」(解説より)と讃えられた画家でした。そしてブリューゲルも「聖アントニウスの誘惑」を描いています。ほか「七つの大罪」シリーズなども展示。ブリューゲルの特徴して挙げられるのが、ボスの異界に日常性を与えていることです。

一例が有名な「大きな魚は小さな魚を食う」です。主題そのもの、及び歩き、飛ぶ魚こそボスの引用であるものの、遠景に、当時のアントワープの港のクレーンを描きこむなど、現実の光景を織り交ぜて表現しています。これが顧客層を大いに刺激し、人気を集めました。

さて時代は一気に19世紀末へ飛びます。ベルギー象徴派、もしくは表現主義の時代です。アンソール、ロップス、クノップフら、かの時代の潮流を築き上げた画家らの作品が展示されていました。

左:フェリシアン・ロップス「聖アントニウスの誘惑」 1878年 ベルギー王立図書館、ブリュッセル

再び「聖アントニウスの誘惑」が登場しました。描いたのは、1833年にベルギーのナミュールに生まれ、悪魔的で象徴主義的な作品を残した、フェリシアン・ロップスです。ロップスが土台にしたのは、フランスの小説家、フロベールによる「聖アントニウスの誘惑」でした。同作では肉欲を象徴するシバの女王が誘惑の一つとして登場しますが、それをロップスは娼婦として描きました。中央の十字架で肉体を露わにするのが娼婦です。アントニウスは頭を抱えながら、強い官能に翻弄されています。実に劇的な場面ではないでしょうか。

左:フェリシアン・ロップス「舞踏会の死神」 1865-1875年頃 クレラー=ミュラー美術館、オッテルロー

同じくロップスの「舞踏会の死神」も魅惑的でした。骸骨と化した死神が白いガウンを着て踊っています。ガウンはカトリックの司祭がミサで着るもので、ロップスは教会の権威に敵対して描きました。画家は本作の描く前に、フランスの詩人、ボードレールと交流し、ともにキリスト教的な因習を超えた自由を求めました。当時のベルギーは、フランスよりも前衛を受け入れる傾向があったそうです。2人の芸術家の関わりあってからこそ生み出された作品と言えるかもしれません。

左:ジャン・デルヴィル「赤死病の仮面」 1890年頃 フィリップ・セルク・コレクション、ベルギー

「舞踏会の死神」と同じく、一際目立つのが、ジャン・デルヴィルの「赤死病の仮面」でした。主題はポーの同名の小説です。赤死病なる伝染病が蔓延する中、王は城に篭り、享楽に耽っていました。しかしある日、時計が12時を知らせると、血塗られた装束を着た人物が現れ、王に死をもたらします。この闇に現れた恐ろしい人物こそ赤死病の化身でした。目をクワッと見開いた姿の迫力は並大抵のものではありません。思わず後ずさりするほどでした。

左:ウィリアム・ドグーヴ・ド・ヌンク「運河」 1894年 クレラー=ミュラー美術館、オッテルロー

ウィリアム・ドグーヴ・ド・ヌンクの「運河」も幻影的でした。運河越しの何気ない風景ながらも、等間隔に立ち並ぶ樹木、さらには窓の割れた廃屋のような建物など、人の気配のまるでない不在の空間が広がっています。

不在といえばクノップフの「ブリュージュにて、聖ヨハネ施療院」も同様でした。施療院の建物と運河のみの世界です。淀んだ水をたたえた運河は水音一つも立てず、施療院も静まりかえっているように見えます。中世の繁栄から凋落し、死都とさえ呼ばれた、ブリュージュの古き風景のみを切り取って表現していました。

左:ジェームズ・アンソール「果物、花、露わになった光」 1936年 姫路市立美術館

人気のアンソールも10点超ほど集まっています。工業化や都市化の時代に、あえて「想像力や夢の世界へ沈潜」(解説より)したのが象徴主義の画家たちです。ベルギー美術の一つの頂点と呼んでも良いのかもしれません。

ラストは20世紀のシュルレアリスムから現代美術への展開でした。これが思いの外に充実しています。実に出展総数の3割ほどが20世紀後半以降の作品でした。

まずはデルヴォー、そして人気のマグリットです。特にマグリットは「大家族」を含む約10点を網羅。かのマグリット展の記憶も一部蘇りました。

ただより惹かれたのは現代美術、中でも絵画でした。一人がリュック・タイマンスです。1958年にベルギーで生まれ、アントワープで活動し、写真や新聞などのメディアを基にした作品を描いている画家です。出展作は、1999年に発表された「受難」シリーズのうちの一枚の「磔刑図」でした。10年に1度行われるという、キリストの受難劇を上演するフェスティバルのパンフレットをモチーフにしています。画面から溢れ出る白い光が眩しい。神の啓示の光とも解説にありました。まるで全てを光に包むかのように輝いています。

もう1人がミヒャエル・ボレマンスです。印象に残っている方も多いのではないでしょうか。2014年に原美術館で個展も開催されました。元は写真を手がけながらも、90年代半ばに絵画に転向し、時にベラスケスやマネを思わせるようなクラシカルな具象画を描いています。

作品は2点、ともに人物の作品でした。不明瞭な空間の中、ポーズをとる女性らは、行為自体も謎めいていて、まるで儀式の一部を切り取ったかのようです。上半身のみのトルソーのような女性の後ろ姿も独特でした。彼女は一体何者なのでしょうか。どこかシュールな世界が開けていました。

幅広い時代をピックアップしているゆえか、見どころは多数。1つや2つに留まりません。しかも古典だけでなく、現代にまで幅を持たせた構成も面白く、特に象徴派の展開が充実していたのもポイントです。「奇想」云々で括らずとも楽しめました。

「ベルギー奇想の系譜展」会場入口

9月24日まで開催されています。

「ベルギー奇想の系譜 ボスからマグリット、ヤン・ファーブルまで」 Bunkamura ザ・ミュージアム(@Bunkamura_info)

会期:7月15日(土)~9月24日(日)

休館:7月18日(火)、8月22日(火)。

時間:10:00~18:00。

*毎週金・土は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1500(1300)円、大学・高校生1000(800)円、中学・小学生700(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。要事前予約。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

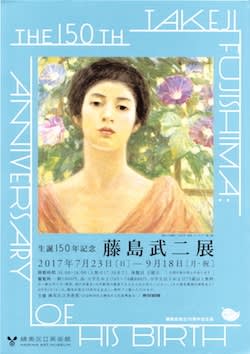

「藤島武二展」 練馬区立美術館

「生誕150年記念 藤島武二展」

7/23~9/18

練馬区立美術館で開催中の「生誕150年記念 藤島武二展」の特別鑑賞会に参加してきました。

戦前の日本を「代表する洋画家」(解説より)の藤島武二は、今年、生誕150周年を迎えました。

それを祝しての回顧展です。出展は約160点。初公開作や資料のほか、藤島に関係する画家の作品も参照しています。(一部に展示替えあり。)基本的に時間軸で画業を追いつつ、グラフィック・デザインの仕事にも触れるなど、藤島の業績を多面的に検証していました。

慶應3年、薩摩藩士の3男として生まれた藤島は、幼少期に父や兄を亡くし、10代半ばで家督を継ぎます。そして地元の絵師に日本画を学び、明治18年に上京したのち、円山四条派の川端玉章から玉堂の雅号を受けました。

左:藤島武二「文殊菩薩像」 制作年不詳 光磯山専照寺

右:川端玉章「蓬莱山」 明治後期 個人蔵

その玉堂時代の数少ない墨画が出ていました。「文殊菩薩像」です。墨の柔らかな筆で菩薩の姿を象っています。何らかの原典を写した模作だと考えられています。ちなみに右の「蓬莱山」は師の玉章の作品です。古代中国の三神山の一つである同山を、実に細かな線で描いています。日の出に松を重ねた吉祥図です。玉章は一時、高橋由一の元で洋画を学び、写生の重要性を唱えていました。藤島にも影響を与えたに違いありません。

しかし藤島は洋画への志向を断ち切れませんでした。結果的には洋画家、山本芳翠に学び、明治美術会へ出品するようになります。そして明治26年、第5回展に出品した「桜狩」(のちに焼失)が森鴎外に評価されました。明治29年には、同郷の黒田清輝から白馬会への参加、ないし東京美術学校の西洋画科の助手の就任を勧められました。

のちに黒田は「藤島君程筆使ひの達者な、そして画きこなしの美術的な人は多く知らない」と語っています。藤島の画才は若くして見出されたようです。

右:藤島武二「池畔納涼」 1898(明治31)年 東京藝術大学

当初の藤島は黒田の影響が顕著です。池の畔りのベンチで女性2人が語らうのが「池畔納涼」でした。淡い色彩、そして柔らかな光は、まさしく外光派の表現そのものとして差し支えありません。

藤島武二「夢想」 1904(明治37)年 横須賀美術館

とは言え、藤島は黒田の完全な追随者ではありませんでした。「夢想」はどうでしょうか。ほぼ目を閉じた女性が、物憂い気味に何かを思い浮かべる姿を捉えています。藤島は、ロセッティらのラファエル前派の影響を受け、象徴主義にも接近しました。黒田と藤島を分ける点に、藤島の耽美主義的な傾向を挙げる指摘もあるそうです。

藤島武二「美人と音曲」 1905(明治38)年 個人蔵

当時の白馬会展では、アール・ヌーヴォーの様式に盛り上がりを見せていました。藤島は絵葉書や雑誌の装幀の仕事も手がけ、グラフィック・デザインの「先駆者」(解説より)としても活躍します。ともすると藤島のデザインの仕事はあまり知られていないかもしれません。この辺りの資料も見どころの一つでした。

フランス、イタリアへの留学が藤島に転機をもたらします。明治38年、38歳にして藤島は渡欧し、かの地で約4年間過ごしました。パリではエコール・デ・ボザールに入学し、アカデミーの歴史画家であるフェルナン・コルモンに師事しました。

左:藤島武二「裸体習作」 1906-07(明治39-40)年 鹿児島市立美術館

渡仏後、藤島は改めて人体デッサンを学びます。その成果を見るのが「裸体習作」でした。後ろから捉えた初老の男性のヌードです。右から光が当たっていますが、右腕しかり、筋肉の質感、ないし身体の量感が強く表れているのではないでしょうか。

左:藤島武二「ヴェルサイユ風景」 1906-07(明治39-40)年 石橋財団ブリヂストン美術館

「ヴェルサイユ風景」も同地で描いた一枚です。庭園側から眺めた宮殿を引きのある構図で表しています。右奥には家屋が連なり、水辺が広がっていました。かなり厚塗りで、絵具の感触も伝わってきます。なおフランス滞在期の作品は、ローマへ移す際に盗難にあい、多くが失われてしまいました。その意味では貴重な作品と言えるかもしれません。

藤島武二「ラファエロ壁画『スイス人の士官たち(ボルセーナのミサ部分)』模写」 1908-09(明治41-42)年 東京藝術大学

イタリアでは、肖像を得意としていたカロリュス=デュランに師事し、人物表現を学びました。さらにルネサンス美術に触れ、ローマの遺跡などを訪ねます。バチカン宮殿のラファエロの壁画も模写しました。

右:藤島武二「糸杉」 1908-09(明治41-42)年 石橋財団ブリヂストン美術館

この時期の作品で興味深いは「糸杉」でした。画面上部に4本の糸杉が並び、下には水面が広がっていますが、配置、構図が「単純化」(解説より)し、図像的とも言えるのではないでしょうか。のちの抽象性を帯びた海景画の展開を思わせました。

藤島武二「うつつ」 1913(大正2)年 東京国立近代美術館

明治43年に帰国した藤島は東京美術学校へ教授として赴任します。当初、文展へは渡欧期の作品で臨みますが、第7回展において帰国後初となる「うつつ」を出展しました。大きなソファにもたれかかる女性は、まだ夢さめやらぬか、どこか虚ろな表情をしています。鮮烈な色彩はフォーヴへの意欲の現れでもあるそうです。

藤島武二「カンピドリオのあたり」 1919(大正8)年 大阪新美術館建設準備室

解説では、この時期の藤島をして「模索」と評していましたが、一つ、明らかに志向しているのが、装飾画への展開でした。ローマの丘を描いた「カンピドリオのあたり」は縦長の空間配置からして壁画風で、装飾的な構成は、ボナールをも連想させます。「静」も同様です。浜名湖の景色を元にした水辺を、今度は横長の画面に収めています。虹がかかり、水色の空に靡くサーモンピンクの雲も美しく、どことなく幻想を誘う一枚とも呼べるかもしれません。

藤島武二「鉸剪眉」 1927(昭和2年) 鹿児島市立美術館

横向きの女性像も藤島が得意としていました。発想の源はルネサンス期の婦人像です。実際に同時代の画家の模写を行い、その成果として「東洋振り」や「鉸剪眉」などを描きました。ちなみに「鉸剪眉」とは、藤島が見た中国人形の髪かざりで、本人も「何のことか知らない」としているため、実際、何を意味するのか分かっていません。しかし藤島は同主題の作品を数点残しました。東洋趣味に傾倒したこともあったようです。

藤島武二「神戸港の朝陽」 1935(昭和10)年 京都市美術館

藤島は太陽を求めて海を描き続けた画家でもあります。きっかけは宮中学問所による油彩画の制作依頼でした。画題の指定はなかったものの、藤島は「日の出を描いてみたい」(解説より)として、各地を旅して歩きます。昭和天皇の即位に因んだ依頼のため、吉祥的な意味でも太陽を追い求めたのかもしれません。ただし出来にはなかなか満足しませんでした。

藤島武二「台南聖廟」 1933-35(昭和8-10) 宮崎県立美術館

旅する藤島の行先は日本列島のみに留まりません。昭和8年、台湾に旅した藤島は、同地の風景や風俗を絵画に写しました。うちの一枚が「台南聖廟」です。ベンガラ色の聖廟の一部をトリミングするように捉えています。筆触もざわつき、構成は面的です。一連の海景画に通じるものがあります。

藤島武二「蒙古の日の出」 1937(昭和12)年 鹿児島県歴史資料センター黎明館

晩年の藤島は「単純化」を理想としながら、やはり日の出を追いかけては旅しました。昭和37年には内蒙古に出向き、彼の地の雄大な日の出を描きます。風景は茫洋として、大地も空も、全てが溶け合っているかのようです。朱色の陽の光だけが目に染みました。

藤島武二「港の朝陽」 1943(昭和18)年 石橋財団ブリヂストン美術館

ラストは絶筆の「港の朝陽」です。藤島の亡くなる昭和18年に描かれました。もはや明かりも海も船もが、色自体だけに置き換えられて表現されています。全ては曖昧です。空にふと一筆、横に滑る赤い筆触に藤島は何を意図したのでしょうか。この年の3月、療養生活を送っていた藤島は脳溢血のために亡くなりました。享年75歳でした。

[生誕150年記念 藤島武二展 巡回予定]

鹿児島市立美術館:9月29日~11月5日

神戸市立小磯記念美術館:11月18日~2018年1月28日

私が藤島武二を好きになった切っ掛けの一つが、東京国立近代美術館の常設展で見た「港の朝陽」でした。

藤島武二「港の朝陽」 1934(昭和9)年 東京国立近代美術館

オレンジ色の朝焼けに染まる海原は殊更に美しく、まるで指でなぞったような素早い筆触による帆船のシルエットなど、どこか抽象へ足を踏み入れたような表現に強く感銘を受けました。

藤島武二「アルチショ」 1917(大正6)年 東京国立近代美術館

ほかにも同館の「アルチショ」や、ブリヂストン美術館の「黒扇」などに出会い、より一層、画家に惹かれたことを覚えています。

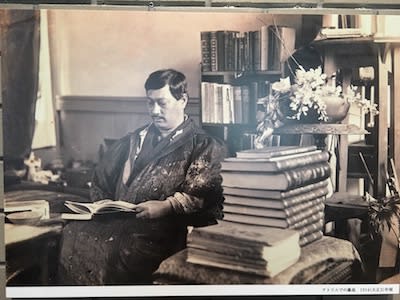

「アトリエでの藤島」(写真パネル) 1914(大正3)年頃

ただ不思議と回顧展に接する機会がありませんでした。待ちに待った藤島武二展です。重要文化財の「黒扇」と「天平の面影」の出品がなかったのは残念でしたが、一定数の作品をまとめて見ることで、画風の変遷も辿ることが出来ました。改めてこの洋画家の魅力を知ったような気がします。

【練馬区独立70周年記念展】7月23日から練馬区立美術館にて『藤島武二展』が開催。皇室からの揮毫依頼や第1回文化勲章受章など、まさに日本を代表する洋画家の、初公開のものを含む絵や資料の展覧会。是非足をお運び下さい。詳細→https://t.co/NLCu3RR9gz#画展 pic.twitter.com/UAlIlM1fMQ

— ねりま観光センター (@nerikohouse) 2017年7月16日

9月18日まで開催されています。おすすめします。

「練馬区独立70周年記念展 生誕150年記念 藤島武二展」 練馬区立美術館(@nerima_museum)

会期:7月23日(日)~9月18日(月・祝)

休館:月曜日。

時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで

料金:大人1000(800)円、大・高校生・65~74歳800(700)円、中学生以下・75歳以上無料

*( )は20名以上の団体料金。

*ぐるっとパス利用で500円。

*8月1日(火)は練馬区独立70周年を記念して無料。

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

注)写真は特別鑑賞会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

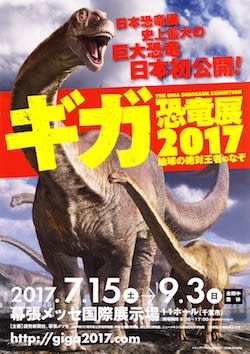

「ギガ恐竜展2017」 幕張メッセ

「ギガ恐竜展2017ー地球の絶対王者のなぞ」

7/15~9/3

幕張メッセで開催中の「ギガ恐竜展2017ー地球の絶対王者のなぞ」のプレスプレビューに参加してきました。

世界最大の恐竜の一つである、ルヤンゴサウルスの全身骨格模型が、初めて日本にやって来ました。

「ルヤンゴサウルス・ギガンテウス」 白亜紀・前期 中国・河南省 河南省地質博物館

全長は38メートルで高さは14メートル。頭部がメッセの天井付近にまで達しています。中国の河南省の白亜紀前期(約8500万〜1億年前)の地層から発見されました。胴椎の幅だけでも68センチもあり、重さは130トンあったと推定されています。

それにしてもとてつもない大きさです。見上げるだけでも困難。頭から尾の先までの全身像をなかなか捉え切れません。このような恐竜がかつての地球を闊歩していたとは信じられないほどでした。

「ルヤンゴサウルス・ギガンテウス(大腿骨)」 白亜紀・前期 中国・河南省 河南省地質博物館

ルヤンゴサウルスは史上最大の陸上動物である竜脚類の仲間でした。恐竜の中でもとりわけ大きく、多くの研究者が巨大化へのプロセスへの謎の解明に取り組んでいます。鳥のような仕組みで呼吸し、卵をたくさん産み、骨の成長温度が速いことが判明しているそうです。それらも巨大化の要因の1つでした。

「ルヤンゴサウルス・ギガンテウス(胴椎)」 白亜紀・前期 中国・河南省 河南省地質博物館

上腕骨や胴椎、それに大腿骨もあわせて公開されました。日本初公開でいずれも実物です。大腿骨は全体で2.3メートルもあります。太くがっしりとした形をしていて、骨盤と関節する部分が斜め上を向いていました。よってガニ股のような歩き方をしていたことが分かったそうです。

「タルボサウルス(脳模型・脳函)」 白亜紀・後期 モンゴル 福井県立恐竜博物館

「なぞ」とあるだけに、恐竜の生体内部、ないし生き様に細かく触れているのも特徴です。例えば脳です。竜脚類や竜脚形類などは現在の爬虫類に似ていますが、より派生的な獣脚類は、鳥類の脳に似ています。さらに視力に関わる視蓋は、鳥に近い恐竜ほど大きい傾向がありました。つまり脳の形から恐竜の能力が分かるわけです。

「ハドロサウルス類(皮膚痕化石)」 白亜紀・後期 アメリカ・モンタナ州 福井県立恐竜博物館

筋肉や内臓は腐るために滅多に化石が残りません。皮膚も同様ですが、一部に皮膚痕の残る化石も発見されています。ハドロサウルス類の皮膚痕化石には、確かに鱗のような模様が広がっていました。

「ブラキロフォサウルス(ミイラ状化石)」 白亜紀・後期 アメリカ・モンタナ州 福井県立恐竜博物館

ブラキロフォサウルスの化石はミイラ状でした。筋肉、皮膚、胃までも残り、中には寄生虫がいたことも明らかになったそうです。

「ベイベイロン・シネンシス」 白亜紀・前期 中国・河南省 河南省地質博物館

貴重な胚化石がやって来ました。それが愛称ベイビー・ルイと呼ばれる、ベイベイロン・シネンシスです。胚、すなわち卵から孵る前の恐竜の化石で、冒頭のルヤンゴサウルスと同様、中国の河南省で発見されました。またあわせて発見された卵は直径が40センチほどあります。おそらく親は体長8メートルほどのオビラプトロサウルスと考えられています。オビラブトロサウルスの胚化石では世界で唯一の実物でした。

食べることは生き物にとって生きることの基本です。恐竜も、肉食、魚食、また植物食などの様々な形で摂食していました。

「アクロカントサウルス・アトケンシス」 白亜紀・前期 アメリカ・オクラホマ州 福井県立恐竜博物館

肉食の獣脚類の特徴は顎の歯にあります。獲物を引き裂くためか、薄くナイフ状に反り返り、縁にノコギリのような鋸歯を持っています。全長11メートルにも及ぶのがアクロカントサウルスです。白亜紀前期の大型肉食恐竜で、当時の捕食者の頂点にいました。またアロサウルス・フラギリスは首の筋肉も発達し、頭を上下に素早く動かすことが出来ました。口を大きく開け、首を斧のように振り下ろして捕食したと考えられています。

「スコミムス・テネレンシス」 白亜紀・前期 ニジェール・サハラ砂漠 福井県立恐竜博物館

魚食の恐竜の歯は円錐形をしていました。つまり裂くではなく、突く、すなわち滑りやすい魚の体を捕らえるためのものです。また魚食のスピノサウルス類の口はワニのように長く、鋭い爪の手を持っていました。魚を捕まえるのに適した形であるのは言うまでもありません。

「ヘスペロサウルス・ムジョシ」 ジュラ紀・後期 アメリカ・ワイオミング州 福井県立恐竜博物館

恐竜には様々な形がありますが、中でも目立っていたのが、屋根のある恐竜こと剣竜類でした。「ヘスペロサウルス」は背に骨が板状に並び、尾の先にスパイク状の突起物を付けています。これを振り回しては捕食者の攻撃から身を守っていました。また後肢に比べ、前肢が短いのも特徴です。さも身構えるような前傾姿勢をとっています。

「シエンシャノサウルス・シジアゴウエンシス」 白亜紀・前期 中国・河南省 河南省地質博物館

復元骨格が多い中、一部に実物を配した全身骨格もありました。シエンシャノサウルスです。中国の河南省、白亜紀前期の竜脚類で、2009年に新種として登録されました。大変に保存状態の良い骨格です。特徴的な長い首を強く上に突き上げていました。

「ティラノサウルス・レックス」 白亜紀・後期 アメリカ・モンタナ州

最後にルヤンゴサウルスと並び、展覧会のハイライトとも呼べるのがティラノサウルスでした。アメリカのモンタナ州の産で、ワイレック牧場から発掘されたことから、ワイレックスの愛称が付けられました。大腿部の長さと周囲の測定結果から、若いオスであると考えられています。

「ティラノサウルス・レックス」 白亜紀・後期 アメリカ・モンタナ州

大きな頭部と顎が殊更に目立ちますが、このワイレックスには、ほかのティラノサウルスにはない特徴があります。それが尾椎です。尻尾が途中で切れています。また研究により壊疽に似た症状があったことも分かりました。一体、どういうわけなのでしょうか。

答えは共食いでした。ほかのティラノサウルスによって、尾っぽが食いちぎられてしまったのです。食いちぎられたワイレックスはしばらく生きた後、感染症によって死んだと推測されています。恐竜の共食いについては長らく議論がありましたが、最近では科学的に証明されるように至りました。

「ワイレックス 皮膚痕化石」

またワイレックスには皮膚を示す化石がいくつか見つかりました。鱗やコブ状の節なども確認出来ます。これは今まで発見されたティラノサウルスの唯一の事例だそうです。

「エロンガトウーリトゥス卵科の巣の卵化石」 白亜紀・後期 中国・浙江省 浙江自然博物館

全身骨格は30点超。ほかにも「エロンガトウーリトゥス卵科の巣の卵化石」などの日本初公開の化石も少なくありません。過去の地球で、約1億6000万年もの長くに渡って繁栄した恐竜の様々な生態を、化石資料のほか、近年の研究成果から知ることが出来ました。

会場内はモニター映像を除き撮影が可能です。動画もOKでした。(フラッシュ、三脚は不可。)

ルヤンゴサウルス、ほんとうに大きいな!#ギガ恐竜展 #幕張メッセ #夏 #イベント #ルヤンゴサウルス pic.twitter.com/P84hNhfziU

— giga2017@ギガ恐竜展 (@WyrexGiga2017) 2017年7月10日

夏の幕張の大型イベントです。7月末以降は混み合うかもしれません。

「ギガ恐竜展2017」会場風景

会期中は無休です。9月3日まで開催されています。

「ギガ恐竜展2017ー地球の絶対王者のなぞ」(@WyrexGiga2017) 幕張メッセ国際展示場11ホール

会期:7月15日(土)~9月3日(日)

休館:会期中無休。

時間:9:30~17:00 入館は閉場の30分前まで。

料金:大人(高校生以上)2200円 、子ども(4歳~中学生)1000円。3歳以下無料。

住所:千葉市美浜区中瀬2-1

交通:JR線海浜幕張駅より徒歩5分。JR線・京成線幕張本郷駅から「幕張メッセ中央」行きバスで約17分。

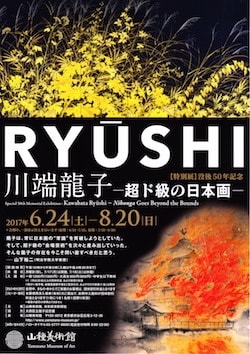

「川端龍子ー超ド級の日本画」 山種美術館

「特別展 没後50年記念 川端龍子ー超ド級の日本画」

6/24~8/20

山種美術館で開催中の「川端龍子ー超ド級の日本画」の特別内覧会に参加してきました。

超ド級、それは一枚の絵画、「香炉峰」を見ても明らかではないでしょうか。

川端龍子「香炉峰」 1939(昭和14)年 大田区立龍子記念館

大きさは横7.2メートルに縦2.4メートル。ご覧のように特大のスケールです。日中戦争が始まった昭和12年から描かれた連作、「大陸策」の第3作で、龍子は海軍省の嘱託として大陸に渡り、実際に偵察機に乗った体験を元に描いたと言われています。実のところ私も初めて見ましたが、これほど迫力のある作品とは思いませんでした。

川端龍子「香炉峰」(部分) 1939(昭和14)年 大田区立龍子記念館

画面を支配するのが飛行機です。機体中央にはオレンジ色の日の丸があります。そして尾翼、ないし両翼の一部を同じオレンジで描く一方、胴体部は何故か白、或いは銀色を帯びた半透明の姿で表しています。何やら得意げな様で機体を操縦するのは画家自身の姿でした。眼下には香炉峰を含んだ廬山の景観が広がっています。うねる様な筆触による表現も力強いのではないでしょうか。よく見ると、微かに楼閣や小さな滝の姿も望めました。

そもそも軍の嘱託とあればいわゆる戦争画です。にも関わらず、何故に龍子は機体を半透明に描いたのでしょうか。これほど独創的に飛行機を表した作品はほかに思い当たりません。

川端龍子「香炉峰」(部分) 1939(昭和14)年 大田区立龍子記念館

龍子は「日本画の範囲において飛びつつある飛行機をどう、どこまで表現し得」るかが課題で、「迷彩に背景の自然の山を利用」したと述べています。確かにこれほど画面に大きな戦闘機を描けば、眼下の風景は隅に追いやられてしまいます。飛行機の圧倒的な量感と、廬山の雄大な景観を同時に表そうとした、龍子なりの一つのアイデアの産物だったのかもしれません。

大田区立龍子記念館を除くと約12年ぶりの回顧展です。作品、資料は全74点。(展示替えあり)主に山種美術館と大田区立郷土博物館、それに東京国立近代美術館の所蔵品にて、初期から晩年の画業を辿っています。

川端龍子「機関車」 1899(明治32)年 大田区立龍子記念館 ほか

明治18年、和歌山に生まれた川端龍子は、10歳で上京し、画家を目指すようになります。当初は洋画家を志し、白馬会洋画研究所などに学びました。明治40年には文部省美術展覧会に入選。と同時に、生活の糧を得るため、「国民新聞」や「少女の友」などの新聞や雑誌の挿絵も手がけました。この時のマスメディアでの仕事の経験が、のちに時事的なテーマの作品の下地になったとも考えられています。

大正2年に単身で渡米し、サンフランシスコからニューヨーク、それにボストンやシアトルを訪ねました。ボストンでは日本の古美術やシャヴァンヌの絵画にインスピレーションを受けたそうです。おおよそ半年で帰国すると、日本画家へと転向しました。そして才能は早々に見出されます。大正4年、30歳にして再興日本美術院展に初入選し、2年後には同人にも推挙されました。

川端龍子「火生」 1921(大正10)年 大田区立龍子記念館

その院展に出品したのが「火生」でした。高野山明王院で赤不動を拝観した龍子が、火を描きたいとして制作した作品です。確かに燃え盛る火炎が金色で表現されています。ともかく激しい。今にも炎がこの世の全てをのみ込むかのようでした。

ここで驚くのが不動を日本武尊の姿に変えていることです。剣の形状はもとより、装身具は勾玉の首飾りに置き換えています。しかも裸で何も着ていません。これから難を逃れるべく、剣は草を薙ぎ払うのでしょうか。髪を逆立て、物凄い形相で両手を振り上げていました。

この作品に対し、当時は「会場芸術」という批判が起こります。しかしこのようにエネルギッシュな作品を生み出す龍子のことです。批判も逆手にとり、以降、むしろ自らの制作を、広く大衆に訴える「会場芸術」であるべきだと考えるようになりました。

「青龍社第1回展覧会ポスター」 1929(昭和4)年 大田区立龍子記念館

結果的に龍子は昭和3年、院展を脱退し、自らの主宰する青龍社の樹立を宣言します。さらに青龍展を開催して、亡くなるまでの約40年間作品を発表し続けました。また当初は龍子の周辺のメンバーが参加するのに過ぎなかったものの、次第に公募展の形式をとり、在野の美術団体としての地位を確立するに至りました。運営にもかなり力を注いだそうです。

川端龍子「鳴門」 1929(昭和4)年 山種美術館

その青龍展の第1回展に出したのが「鳴門」でした。ど迫力の鳴門です。水は渦を巻くというよりも、岩場を抉るかのように荒れ狂っています。一隻の小舟の姿も見えますが、漕ぎ出せばたちまち遭難してしまうのではないでしょうか。鮮烈な青が殊更に目に染みます。なんと群青を3.6キロも使ったそうです。ダイナミックでかつスピード感があり、スケール感もあります。院展への対抗心をむき出しにした野心作と言えるかもしれません。

川端龍子「草の実」 1931(昭和6)年 大田区立龍子記念館

龍子は機知に富む画家でした。その一例が「草の実」でした。地は濃紺、そこに焼金、青金、プラチナの泥を用い、薄や女郎花などの秋草を描いています。紺の虚空より雅やかに浮かび上がる秋草は僅かに風に吹かれているようでした。実に美しく、また洗練されています。ここに「香炉峰」や「火生」のような一種のエキセントリックなまでの表現は見られません。

川端龍子「草の実」 1931(昭和6)年 大田区立龍子記念館

では何が一体、機知に富んでいるのでしょうか。本作の発想の源です。何と平安時代の紺紙金泥経を参照。かの経典の小さくて厳粛な世界を大きな屏風絵へと置き換えているわけです。

またしばらく見ていると、無限の空間に秋草が舞う、抱一の「月に秋草図屏風」のイメージと重なりました。実際に龍子は琳派的表現にも接近し、光琳画を参照した「八ツ橋」なども描いています。

川端龍子「春草図雛屏風」 昭和時代・20世紀

龍子は極めて振れ幅の広い画家です。こうした大作の一方、手元で愛でては楽しめるような「春草図雛屏風」や「カーネーション」などの身近な自然を捉えた作品も残しています。ちなみに屏風は娘のための雛人形の背面に飾るために制作した作品です。龍子は家族を愛した家庭人でもありました。

川端龍子「十一面観音」 1958(昭和33)年 大田区立龍子記念館

また敬虔な仏教徒でもあった龍子は、自身の酉年にちなみ、守護仏である不動明王を特に信仰していました。自邸には持仏堂も設置し、朝夕に欠かさず拝んでいたとも言われています。

最後に一枚、後ろ髪を引かれるかのように、絵の前から離れがたい作品と出会いました。それが「爆弾散華」でした。

川端龍子「爆弾散華」 1945(昭和20)年 大田区立龍子記念館

制作の切っ掛けは終戦直前、8月13日の龍子邸でのことでした。この日、東京は米軍の空襲に遭い、龍子の自宅の庭にも爆弾が落ちます。龍子自身は防空壕に避難していて無事でしたが、母屋は倒壊し、使用人も亡くなってしまいます。ただアトリエは無事でした。

川端龍子「爆弾散華」(部分) 1945(昭和20)年 大田区立龍子記念館

一面に吹き飛ぶのが夏野菜です。庭で実をつけていたのでしょう。しかし爆風によって、葉も蔓も大きく屈曲し、もはや原型を留めていません。野菜の周囲で光を放つのは切箔や砂子です。吹き飛ぶような形で蒔くことで、閃光や爆発の威力を表現しています。一見、美しくも映りますが、その反面で散り散りに引き裂かれた野菜は痛々しくも見えました。散華とは仏の供養のために法会で花をまくことを指しますが、先の戦争中は玉砕を意味することも使われていたそうです。この作品に龍子は何のメッセージを吹き込んだのでしょうか。いずれにせよ画家の生々しい戦争の体験が投影されているに違いありません。

川端龍子「牡丹(句集『喜寿』付録)」 1963(昭和36)年

会期中、一部の作品に展示替えがあります。「金閣炎上」は後期から出品されます。

「川端龍子ー超ド級の日本画」出品リスト

前期:6月24日(土)~7月23日(日)

後期:7月25日(火)~8月20日(日)

NHK日曜美術館の本編でも放送が決まりました。

昨日山種美術館で収録が行われたNHK「日曜美術館」本編(司会:井浦新、高橋美鈴、ゲスト:会田誠)の放送予定です。ぜひご覧下さい。(山崎)

— 山種美術館 (@yamatanemuseum) 2017年7月6日

7/16(日)NHK Eテレ 9時-9時45分、再放送7/23(日)20時-20時45分 https://t.co/KyCONzixfb pic.twitter.com/AvZFHdBaMj

「みなが見てこそ芸術 川端龍子」@NHKEテレ日曜美術館 放送:7月16日(日)朝9:00~9:45

美術史家の山下先生や龍子記念館学芸員木村拓也氏に交え、現代美術家の会田誠さんがゲストで出演されます。興味深い内容になりそうです。

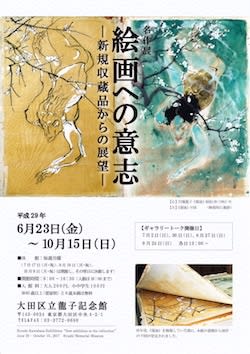

本展にも出品のある川端龍子記念館でも新たな展覧会が始まりました。

「名作展 絵画への意志 新規収蔵品からの展望」@大田区立川端龍子記念館 6月23日(金)~10月15日(日)

同記念館は龍子がアトリエの構えた旧宅の地に、画家が生前に自ら建設した記念館です。今秋には没後50年の特別展も予定されています。まさにメモリアルです。龍子の再評価の一年になるかもしれません。

今から10年ほど前、国立近代美術館で見た「草炎」に強く印象を受けて以来、いつか大きな回顧展に接したいと思っていた画家でした。「会場芸術」などの大作を網羅するだけでなく、画業を時間で辿りつつ、俳人としての活動なども浮き上がらせています。多面的でかつバイタリティのある龍子の創造力に圧倒されました。

川端龍子「真珠」 1931(昭和6)年 山種美術館

なお前期会期中は「真珠」の撮影が可能です。フラッシュ、三脚、自撮り棒などは使用出来ません。ご注意ください。

8月20日まで開催されています。おすすめします。

「特別展 没後50年記念 川端龍子ー超ド級の日本画」 山種美術館(@yamatanemuseum)

会期:6月24日(土)~8月20日(日)

休館:月曜日。但し7/17(月)は開館、7/18(火)は休館。

時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。

料金:一般1200(1000)円、大・高生900(800)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*きもの割引:きもので来館すると団体割引料金を適用。

*リピーター割:使用済み有料入場券を提示すると団体割引料金を適用。

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。渋谷駅東口より都バス学03番「日赤医療センター前」行きに乗車、「東4丁目」下車、徒歩2分。

注)写真は特別内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「アルチンボルド展」 国立西洋美術館

「アルチンボルド展」

6/20~9/24

国立西洋美術館で開催中の「アルチンボルド展」のプレスプレビューに参加してきました。

だまし絵、ないし奇想の画家として知られるジュゼッペ・アルチンボルド。チラシ表紙を飾る「春」しかり、その名を知らずとも、一度目にすると、頭から離れないような強いインパクトがあります。

日本初の本格的な展覧会です。代表作の「四季」の「春」、「夏」、「秋」、「冬」の4点が揃って公開。また同じく4点連作の「四大元素」に加え、「法律家」、「司書」など約10点の油彩を網羅します。さらに素描や工芸など全100点の作品(ほかの画家、資料含む。)にて、アルチンボルドの芸術の諸相を紹介していました。

ジュゼッペ・アルチンボルド「春」 1563年 マドリード、王立サン・フェルナンド美術アカデミー美術館

その「四季」は実物も一際目立っていました。「春」を象るのはたくさんの花々です。アイリスやシャクヤク、シラユリなど80種類もの花を組み合わせて、女性の横顔を描いています。「夏」も同じく女性がモデルでした。今度は野菜や果物で上半身を描いています。「春」も「夏」もヨーロッパ原産だけでなく、アジアやアフリカ、アメリカからもたらされた花や野菜が数多く登場しす。おそらく当時の人々にとっては、素材自体も珍奇に映ったのに違いありません。

ジュゼッペ・アルチンボルド「秋」 1572年 デンバー美術館

一方で「秋」と「冬」のモデルはともに男性でした。「秋」の胴体はワインの樽である木の板で覆われています。顔は葡萄、ジャガイモなどの秋の野菜類でした。「冬」の男性の頭は切り株です。そこに折れた枝やコケ、ツタの葉やキノコなどで、口や眉、ヒゲなどを描いています。春夏秋冬、いずれも季節を意識しては巧みに人物を表現していました。

ジュゼッペ・アルチンボルド「冬」 1563年 ウィーン美術史美術館

アルチンボルドは「四季」、および「四大元素」を、当時の神聖ローマ帝国皇帝のマクシミリアン2世へ捧げました。「冬」では藁のマントの網目に、マクシミリアン個人を暗示する「M」を象っています。さらに頭上の枝は王冠を示します。おそらくマクシミリアンの肖像画として制作されたと考えられています。

同時代の人々はアルチンボルドを「奇天烈」と評しました。しかしながら一体、何故にこうした作品を描いたのでしょうか。それを紐解くには画業を丹念に追いかける必要がありました。

レオナルド・ダ・ヴィンチ「植物の習作:ミクリ」 1505-10年頃 ウィンザー城、イギリス王室コレクション

アルチンボルドは1526年、ミラノで画家の息子として生まれました。初期はミラノと近郊で活動し、ステンドグラスの原画や壁画、タペストリーの原画を制作します。師でもあった父は、レオナルド・ダ・ヴィンチに倣ったレオナルデスキの画家と親しく、アルチンボルド自身もレオナルドの影響を受けました。アルチンボルド画における「グロテスクな横顔」や「空想的イメージ」(ともに解説より)は、レオナルドの作品の関連も指摘されているそうです。

ジュゼッペ・アルチンボルドに帰属「マクシミリアン2世の娘、皇女アンナ」 1563年頃 ウィーン美術史美術館

1562年、アルチンボルドはハプスブルク家の宮廷画家としてウィーンに赴きました。彼は1587年にミラノに帰るまで、ウィーン、プラハにおいて、フェルディナント1世、マクシミリアン2世、ルドルフ2世の3人の神聖ローマ皇帝に仕えました。まず宮廷において手がけたのは皇帝一家の肖像画です。また祝祭を仕切る演出家としても活動。いわゆるアート・ディレクターとしての役割も果たしました。さらに発明や美術品の買い付けの仕事も行います。かなりマルチな芸術家であったようです。

ヤーコポ・リゴッツィ「タイ科の魚」 フィレンツェ、ウフィツィ美術館 ほか

ルネサンスは自然に対する興味が沸き起こった時代でした。さらに印刷技術の進展とともに博物図譜が確立します。それによって知識は拡散し、科学はさらに発展しました。当時のヨーロッパにおける博物図譜の生産拠点はフィレンツェでしたが、ウィーンのハプスブルク宮廷でも科学研究が活発に行われます。皇帝らは自然と人工物のコレクションによる「芸術と驚異の部屋」こと「クンストカンマー」を築き、動植物を蒐集しては植物園や動物園を開設しました。当然ながらアルチンボルドも博物図譜の制作に関わり、植物園や動物園で数多くの素描を描きました。

ジュゼッペ・アルチンボルド「夏」 1572年 デンバー美術館

アルチンボルドが顔に描き込んだ花や果物、魚や鳥は、いずれも全て実在の種にほかなりません。ミラノ時代のレオナルド由来の写実、ないしハプスブルク宮廷での自然観察の成果がなければ、「四季」や「四大元素」は生まれなかったかもしれません。

寄せ絵が重要なキーワードです。自然の事物や道具類を複雑に組み合わせた肖像画は、時に暗号や判じ絵のような複雑な意味を潜在させています。アルチンボルドはさらに古代の修辞法や観相学を交え、より絵画へ重層的な意味を与えました。当時の宮廷人は、彼の絵を前にして、謎解きを楽しんだのではないかとも言われています。

ジュゼッペ・アルチンボルドの追随者「果物からなる横顔の女性」 16世紀末 ウィーン美術史美術館

アルチンボルドの寄せ絵の源流はウィーン以前、つまり故郷イタリアの美術にありました。当時の陶器やメダルなどに寄せ絵的なモチーフが残されています。またペルシャやインドの細密画にアルチンボルドとそっくりな寄せ絵があったことも分かっているそうです。それらも参照したのかもしれません。結果的にアルチンボルドの寄せ絵は評判を呼び、多くの追随者を生み出しました。17世紀にアルチンボルド自身の名は忘れられていきますが、模作や追随者による油彩画は作り続けられました。

ジュゼッペ・アルチンボルド「司書」 スコークロステル城

戯画的な表現が見られるのも特徴です。「司書」は頭の固い人物として表し、「法律家」は鳥肉と魚で構成しながら、モデルの顔の欠点をあげつらっています。アルチンボルドは時に宮廷の職業人らを風刺的に描きました。なお「法律家」のモデルは宮廷の財政を担当した人物で、遠くから見ると本人によく似ていると評判を呼んだそうです。近づいては細部の写実を見やり、少し離れて全体の寓意、ないし空想的イメージが浮かび上がるのも、アルチンボルドの作品の醍醐味と言えるのではないでしょうか。現実と空想を一枚の作品の中で同時に表現しています。

ジュゼッペ・アルチンボルド「水」 1566年 ウィーン美術史美術館

「四大元素」もハイライトの一つでした。元素とは「空気」、「火」、「土」、「水」。いずれも世界を構成する4要素と考えられていました。「水」では62種類もの魚や海獣を描きこみ、男性の頭部を表しています。頭の上のウニのようなとげが王冠になっていることから、皇帝の姿を重ね合わせたとも伝えられています。ほかにも「大気」や「大地」で皇帝を象徴する鷲や、ハプスブルク家の属する金羊毛騎士団の羊などを描きました。

「四季」と「四大元素」は取り合わせが可能になるように構想されています。例えば「大気」は暖かい風により「春」と、「水」は冷たい「冬」とペアになります。「火」と「夏」、それに「大地」と「秋」もペアの作品です。ともに並べると顔が向き合います。ここにアルチンボルドは永遠の四季、すなわち時間を通して世界を支配し、万物に調和をもたらすマクシミリアンを称揚しました。

ジュゼッペ・アルチンボルド「庭師/野菜」 クレモナ市立美術館

アルチンボルドの寄せ絵が静物画の先駆的存在であったという指摘も興味深いのではないでしょうか。それが上下絵です。確かに「庭師/野菜」をひっくり返すと端的な野菜の静物画へと変化します。晩年の1587年、アルチンボルドはミラノへと戻りますが、以降、ロンバルディア地方において新たな静物画のジャンルが花開きました。

「椰子の実形のゴブレット」 16世紀末あるいは17世紀初頭 ウィーン美術史美術館

単にだまし絵的な面白さを伝えるだけでなく、アルチンボルドの前後の美術史も踏まえ、影響関係などを丹念に検証した展覧会です。アルチンボルドがいかなる地位にあり、いかなる業績を得て、のちにどのような影響を与えたのかを体系的に知ることが出来ました。

「アルチンボルドは、遊びから大修辞学へ、修辞学から魔術へ、魔術から知恵へと向かうのである。」 ロラン・バルト

アルチンボルド展パネル展示

アルチンボルドは油彩点数が少なく、所蔵先から借用も難しいとされる画家です。ひょっとするとこのスケールでの国内でのアルチンボルド展は今後望めないかもしれません。

【アルチンボルドメーカー】彼に自分の顔を描いてほしい。そんな、全アルチンボルドファンの願いを叶える夢の記念撮影コーナーです。自分の野菜・フルーツ顔に、会場で出会ってみませんか?公式で呟くのもなんですが、非常に刺激的な体験です。なんとか開幕までに間に合った、、 pic.twitter.com/U0ODbUSSyu

— ≪公式≫アルチンボルド展 (@acbd2017) 2017年6月15日

巡回はありません。9月24日まで開催されています。おすすめします。

「アルチンボルド展」(@acbd2017) 国立西洋美術館

会期:6月20日(火)~9月24日(日)

休館:月曜日。但し7月17日、8月14日、9月18日は開館。7月18日(火)。

時間:9:30~17:30

*毎週金・土曜日は21時まで開館。(但し6月23日、24日は20時まで。)

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園7-7

交通:JR線上野駅公園口より徒歩1分。京成線京成上野駅下車徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅より徒歩8分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

| « 前ページ | 次ページ » |