都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

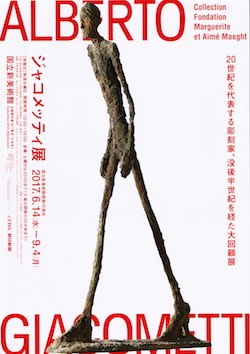

「ジャコメッティ展」 国立新美術館

「国立新美術館開館10周年 ジャコメッティ展」

6/14~9/4

国立新美術館で開催中の「ジャコメッティ展」のプレスプレビューに参加してきました。

国内では11年ぶりとなるジャコメッティの回顧展が、国立新美術館ではじまりました。

出品は彫刻が約50点です。さらに5点の絵画、80点の素描と版画が加わります。大半は世界3大ジャコメッティ・コレクションの1つとして知られる、南フランスのマーグ財団美術館のコレクションでした。

1901年、スイスのイタリア国境に近いボルゴノーヴォに生まれたアルベルト・ジャコメッテイは、印象派画家であった父の元で絵画の制作に励みますが、のちに彫刻を志し、彫刻家のアントワーヌ・ブールデルのアトリエで人体デッサンなどに取り組みました。

「キュビスム的コンポジションー男」 1926年 大原美術館

比較的早い1920年代の彫刻はジャコメッテイと分からないかもしれません。一例が「キュビスム的コンポジションー男」です。量感のある石膏を組み合わせて人物像を構築しています。のちの細く引き伸ばされた彫像の片鱗すら伺えません。

「女=スプーン」 1926/1927年 マルグリット&エメ・マーグ財団美術館

初めてのモミュメンタルな彫像が「女=スプーン」でした。モチーフはパリの博覧会で目にした西アフリカのダン族の擬人化されたスプーンです。ここに女性の姿を重ねています。プリミティブとも言えるのではないでしょうか。丸みを帯びた造形は可愛らしくもありました。

「キューブ」 1934/1935年 マルグリット&エメ・マーグ財団美術館

量感といえば「キューブ」も同様でした。切り出した巨石をそのまま立てたかのようなブロンズ像は、もはや何ら人体の形をとっていません。ジャコメッティは1926年から27年にかけて、矩形の塊を組み合わせた「コンポジション」を制作します。古代エジプトやエトリルア美術のほか、アフリカやオセアニアの彫刻も参照したそうです。さらにダリやブルトンらと交流。キュビズム、ないしシュルレアリスムの影響を受けました。

1933年の父の死後、ジャコメッティは頭部の制作を行うようになります。翌年には早くもシュルレアリスムと決別し、モデルに基づく人物の彫刻の制作をはじめました。

「小像(男)」 1946年 メナード美術館 ほか

ジャコメッティは変革を試みる芸術家です。その一端が小像への展開でした。「空間と人体との関係を探り始める」(解説より)と、像は収縮し、反面に台座が大きく広がっていきます。結果的に像は僅か2、3センチの高さにまで縮小しました。まるでマッチ棒のようです。これほど小さな人物の彫刻をつくる芸術家をほかに探すのは難しいかもしれません。

「見たものを記憶によって作ろうとすると、怖ろしいことに、彫刻は次第に小さくなった。それらは小さくなければ現実に似ないのだった。それでいて私はこの小ささに反抗した。倦むことなく私は何度も新たに始めたが、数ヶ月後にはいつも同じ地点に達するのだった。」 アルベルト・ジャコメッティ

一方でジャコメッティは「彫像の縮小現象に抵抗」(解説より)し、今度は1メートルという高さを自らに課して制作するようになります。それに伴って彫像はどんどん細くなり、いつしか削ぎ落とした量感を持つジャコメッティならではのスタイルを生み出しました。

「大きな像(女:レオーニ)」 1947年 マルグリット&エメ・マーグ財団美術館

「大きな像(女:レオーニ)」のモデルは恋人のイザベルです。1947年に制作に着手するも、予定の展示に出展されることなく、アトリエに残され、おおよそに10年後に再び手が加えられました。腰の部分が僅かにくびれ、両手を真っ直ぐ腰のあたりに降ろしています。まさしくジャコメッティです。これらの一連の女性立像は、最終的に晩年に至るまで多様なバリエーションを経て展開していきました。

戦後のジャコメッティが取り組んだのは群像でした。1940年代後半にパリの街をスケッチし、立ち歩く女性や男性を、一つの台座に置いた、群像形式の彫像を作り上げました。

「3人の男のグループⅠ」 1948/1949年 マルグリット&エメ・マーグ財団美術館

この頃のジャコメッティの群像に個々の特性はほぼ見られません。例えば「3人の男のグループ」です。互いに別の方向へ歩く男の姿を表現していますが、皆、当然のように細く、同じように足を踏み出していて、特定の人物を連想することは叶いません。ただ個性を剥ぐことで、彫像そのものよりも、各々の配置や運動、いわば空間との関係を強く意識させています。男たちのどこへ行こうとしているのでしょうか。彫刻は台座を超えて空間へと拡張していました。

ジャコメッティは制作のためには労力を惜しまない芸術家でした。よほど人の本質を表現したかったのでしょう。モデルには長時間不動のポーズを要請します。よって応えられるのは、家族や恋人に友人といった身近な人物だけでした。

「ディエゴの胸像」 1954年 豊田市美術館

1歳年下の弟をモデルとしたのが「ディエゴの胸像」です。ディエゴは兄と共同でアトリエも構え、何度もモデルを務めた、制作のパートナーでした。ジャコメッティは1950年代にディエゴをモデルとした7点の胸像を制作しました。小さな頭部を支えるのは台座のように大きな胸部です。頬や顔には細かな線が刻まれ、表情を伺うことも出来ます。それにしても時に激しく抉られ、また波打つような表面の質感が凄まじい。細部だけをとってみれば、もはや雄弁なまでの表現でモデルを象っています。

「女性立像」 1952年頃 マルグリット&エメ・マーグ財団美術館

ただジャコメッティはあくまでも「写実的に再現するのではなく、自分の目に見えるままに形づくろうと試みた。」と述べているそうです。のちに「実存を探求」(解説より)する制作の姿勢は、サルトルらの哲学者にも評価されました。

「猫」 1951年 マルグリット&エメ・マーグ財団美術館

人間をひたすら表現したジャコメッティの中に、一種、異質とも呼べる作品がありました。それが動物です。1951年に何体かの動物の石膏像を制作、うち1点が「猫」でした。モデルは弟ディエゴのもとに住み着いていた猫です。胴体はほぼ骨で、頭の部分のみが丸く肉付けされています。朝、ベッドに近づいてくる猫の姿の記憶をもとに作られたそうです。

「ヴェネツィアの女Ⅰ-Ⅸ」 1956年 マルグリット&エメ・マーグ財団美術館

一つのハイライトとも呼べるのが「ヴェネツィアの女」でした。出展は全9点です。1956年、ジャコメッティはヴェネツィア・ビエンナーレと、ベルン美術館での個展のために、女性立像の制作に没頭。結果15点が石膏像として制作されます。うち9点がのちにブロンズに鋳造され、「ヴェネツィアの女」として発表されました。

一連の連作ではあるものの、「ヴェネツィアの女」には、個々に思いの外に違いがありました。例えば手前の1では前にせり出してくるような動きがあるのに対し、真後ろの3は直立不動です。手もピタリと体につけ、さも天を仰ぐように静止しています。「完成されることもあり得ず、完全でもあり得ない。」とはジャコメッティの言葉です。ここに常に「前進」(解説)しようとした芸術家の活動が現れているのかもしれません。

1958年、ジャコメッティはニューヨークのチェース・マンハッタン銀行の広場のためのモニュメントの制作を依頼されます。彼は「女性立像」、「頭部」、「歩く男」の3つのモチーフを採用し、制作に着手しました。それまでの粘土ではなく、針金の骨組に石膏をつけて削りとるという、新たな方法で行いました。

しかし制作は難航を極めます。数十ヴァージョンを試みるも、プランに満足せず、完成を諦めてしまいました。よって広場にも設置されませんでした。

手前:「大きな頭部」 1960年 マルグリット&エメ・マーグ財団美術館

ただ改めて1960年に「大きな女性立像」と「大きな頭部」、「歩く男」がブロンズとして起こされ、展覧会で評価されます。出展の3作は、所蔵先のマーグ財団美術館が開館する際に新たに鋳造されたものでした。

「歩く男Ⅰ」 1960年 マルグリット&エメ・マーグ財団美術館

大きく足を開いて前に踏み出しているのが「歩く男Ⅰ」です。先を急ぐのがやや前のめりになっています。表情はやや険しいものの、しっかりと前を見据えています。解説には「瞬間の軽やかさ」とありますが、私には男の確かな一歩、言い換えれば力強いまでの前へと進む姿勢、ないし意思を感じました。

「大きな女性立像Ⅱ」 1960年 マルグリット&エメ・マーグ財団美術館

私が最も惹かれたのは「大きな女性立像Ⅱ」です。モデルは直立の女性で、両手を伸ばしては腰につけています。体は細く、乳房と臀部の量感がやや際立っていました。口は閉じ、目はかすかに上を向いているようにも見えます。しばらく眺めていると不思議と百済観音の姿を思い起こしました。何たる幽玄な姿なのでしょうか。寡黙であり、幾分とはかなくも、確かに「崇高」(解説より)です。これほど美しき女性像とは思いもよりませんでした。

「真向かいの家」 1959年 マーグ・コレクション

構成は全16章立てです。ジャコメッティの業績を時間軸で追いつつ、彼との交流で有名な日本人哲学者の矢内原伊作の交流や、同時代の詩人らへの影響、さらにマーグ財団美術館を設立したエメ=マーグとの関係についても検証しています。かなり網羅的です。質量ともに充実していました。

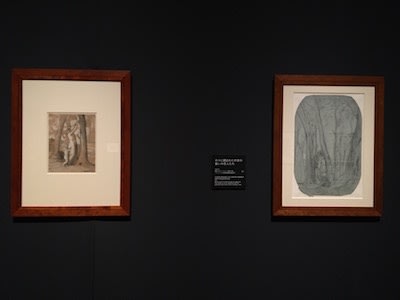

「ジャコメッティ展」会場風景 *撮影可能エリア

「大きな女性立像」、「大きな頭部」、「歩く男」の3点のみ撮影が可能です。ただし三脚、フラッシュ、自撮り棒などの使用は出来ません。ご注意下さい。

[ジャコメッティ展 巡回予定]

豊田市美術館:2017年10月14日(土)~12月24日(日)

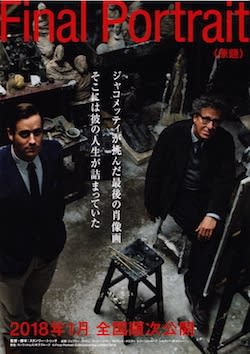

「Final Portrait」

http://finalportrait.jp

なお展覧会終了後ではありますが、来年1月よりジャコメッティを描いた映画、「Final Portrait」(原題)が公開されます。そちらとあわせて鑑賞するのも良いかもしれません。

例えば一つの顔を私に見える通りに彫刻し、描き、あるいはデッサンすることが私には到底不可能だということを私は知っています。にもかかわらず、これこそ私が試みている唯一のことなのです。ジャコメッティ『エクリ』矢内原伊作、宇佐見英治、吉田加南子(共訳)みすず書房、1994年、149頁 pic.twitter.com/GVxugMnG8f

— ジャコメッティ展公式 (@giacometti2017) 2017年6月22日

*7/3追記

改めてジャコメッティ展に行ってきました。美術館に着いたのは7月2日(日)の午後2時頃。チケット購入、ないし入場待ちのための行列はいずれもありませんでした。場内も至ってスムーズです。不思議と作品が静寂を呼ぶのか、展示室内が静まり返っていたのも印象的でした。

作品保護の観点もあり、会場内の温度がかなり低く設定されているようです。半袖では少し寒く感じるほどでした。何か一枚羽織るものがあると良いかもしれません。

9月4日まで開催されています。

「国立新美術館開館10周年 ジャコメッティ展」(@giacometti2017) 国立新美術館(@NACT_PR)

会期:6月14日(水)~9月4日(月)

休館:火曜日。

時間:10:00~18:00

*毎週金・土曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

* ( )内は20名以上の団体料金。

*8月2日(水)~7日(月)は高校生無料観覧日。(要学生証)

住所:港区六本木7-22-2

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「アドルフ・ヴェルフリ 二萬五千頁の王国」 東京ステーションギャラリー

「アドルフ・ヴェルフリ 二萬五千頁の王国」

4/29~6/18

東京ステーションギャラリーで開催中の「アドルフ・ヴェルフリ 二萬五千頁の王国」のプレスプレビューに参加してきました。

スイスの芸術家、アドルフ・ヴェルフリは、全25000ページにも及ぶ絵を描き続けることで、自らの君臨する王国を築き上げました。

生まれはベルン郊外、1864年のことです。父は酒に溺れ、母は病弱という家庭でした。貧しいゆえに幼い頃から里親を転々とします。11歳で両親を亡くし、一度は農場などで働きますが、暴行未遂事件を起こし、2年間の刑に服しました。さらに別の事件で精神鑑定を受け、統合失調症の診断を受けます。31歳で病院に収容されました。

ヴェルフリが絵を描き出したのは、収容後、4年ほど経ってからでした。医師から鉛筆と新聞用紙を与えられます。もちろん美術の教育は受けていません。はじめはあくまでも「自発的」(解説より)でした。

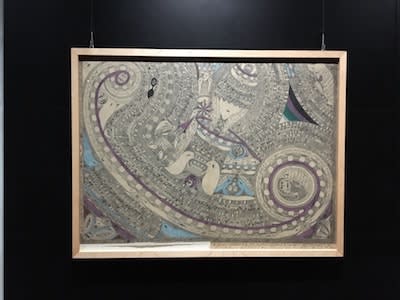

アドルフ・ヴェルフリ「前掛けをした神の天使」 1904年 ほか

最初期に制作されたのは計300点です。しかし当初は残すという観点がなかったのでしょう。現存するのは50点に過ぎません。一部に彩色があるものの、鉛筆ゆえにほぼモノクロームです。ともかく細部の描きこみが緻密で凄まじい。余白を埋めつくさんとばかりに描いています。

ヴェルフリ自身、鉛筆画を「楽譜」と呼び、そこに出身地の地名を意味する「シャングナウの作曲家」という署名を記しました。円形や人がフレームの中へ装飾的に収められています。むろん実際に演奏可能な楽譜ではありません。あくまでもヴェルフリの中でこそ再生することが出来る楽譜です。

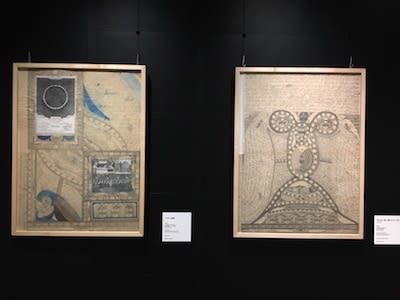

アドルフ・ヴェルフリ「『揺りかごから墓場まで』第4冊 デンマークの島 グリーンランドの南=端」 1910年

その後、ヴェルフリは「揺りかごから墓場まで」のシリーズの制作に着手。全3000ページ弱の一大叙事詩を作り上げます。

アドルフ・ヴェルフリ「『揺りかごから墓場まで』第4冊 北=アマゾンの大聖堂=ヘルヴェチア(スイスの擬人像)=ハル(響き)」 1911年

主人公は少年ドゥフィです。ドゥフィとはヴェルフリの名、アドルフの愛称でした。その彼が世界中を旅し、自然や都市をはじめ、地形や距離などを記述し、体系化した上で、目録のようにまとめ上げました。つまり少年ヴェルフリの冒険物語です。彼は各地を地を歩いては、これまでにない新たな発見を成し遂げます。また時に困難に襲われるも、見事に乗り越えていきました。実際のヴェルフリの少年期は「悲惨」(解説より)なものでした。つまりそれを打ち消すべくスペクタクルな物語を創造したわけです。

アドルフ・ヴェルフリ「『揺りかごから墓場まで』第4冊 氷湖の=ハル(響き) 巨大=都市」 1911年 ほか

この頃は色鉛筆も多用したのか、彩色がかなり豊かです。詩と表による散文形式に音符が加わります。戦いあり、破壊あり、惨劇ありの物語です。その意味ではドラマチックです。絵画自体も初期作より表情豊かで躍動感もあります。画は極めて密です。膨大な情報を記しています。

手前:アドルフ・ヴェルフリ「『揺りかごから墓場まで』第5冊 アリバイ」 1911年

「揺りかごから墓場まで」の中でも一際巨大な「アリバイ」が圧巻です。全長5メートル弱。巻物状に物語が連続しています。よどみなくモチーフが増殖しては、互いに絡み合っています。まるでモザイク画や万華鏡を覗き込むかのようでした。

さてヴェルフリは冒険の成功だけでは飽き足りません。今度は未来を予言すべく、新たなシリーズの制作します。それが「地理と代数の書」でした。

アドルフ・ヴェルフリ「『地理と代数の書』第12冊 象による取るに足らない私の救済」 1914年

ここで彼は「聖アドルフ巨大創造物」なる王国を築きあげます。元手は「聖アドルフ資本資産」です。資金力は無尽蔵でした。資産の利子で地球の全てを買い上げ、支配し、宇宙にまで勢力を伸ばします。と、同時に地名も改称されます。スイスは「聖アドルフ森」、海は「聖アドルフ洋」などと改められました。彼のための森であり、海であることを意味するのかもしれません。宇宙へは「巨大透明輸送機」によって進出が果たされました。

アドルフ・ヴェルフリ「『地理と代数の書』第13冊 全能なる=巨大な=汽船 聖アドルフの揺りかご」 1915年

「聖アドルフの資本資産」の富は2000年を超えても増え続けます。まさに無限拡張の王国です。よって数も拡張し、新たな単位が設定されました。最大の単位は怒りの意を示すツォルンでした。

「聖アドルフ巨大創造物」にてヴェルフリは聖アドルフ2世を名乗ります。ここに全てを統治する王者として君臨しました。

アドルフ・ヴェルフリ「『歌と舞曲の書』第15冊 父なる=神=聖アドルフの=ハープ」 1917年 ほか

この祝祭曲として描かれたのが「歌と舞曲の書」です。全7000ページ。ドレミファの音階で、ポルカ、マズルカ、行進曲などを作曲します。音楽書のゆえに描画は控えめです。代わって雑誌の切り抜きのコラージュが登場します。ヒロイズム、美、快楽、そして富などの要素を好んで利用しました。いずれも実際にヴェルフリが得られなかったものと言っても良いかもしれません。現実は物語によって次々と書き換えられています。

アドルフ・ヴェルフリ「『葬送行進曲』 無題(恐竜)」 1929年 ほか

晩年は自らのレクイエムの作曲にも乗り出しました。「葬送行進曲」です。こちらも8000ページと膨大です。より絵の部分は減ります。コラージュのほか、抽象的でかつ音声的なリズムを描きました。「葬送行進曲」は未完です。ヴェルフリは制作の途中、病にて亡くなりました。時は1930年、66歳でした。死を間際にして涙を流しながら絵を描けないことを嘆いたそうです。さぞかし無念だったに違いありません。

「アドルフ・ヴェルフリ:二萬五千頁の王国/国書刊行会」

「アドルフ・ヴェルフリ:二萬五千頁の王国/国書刊行会」死から15年経過した1945年、ヴェルフリは画家のジャン・デュビュッフェにより、いわゆるアール・ブリュットの芸術家として紹介されました。今ではアウトサイダーアートの先駆的存在として位置付けられています。

「アドルフ・ヴェルフリ 二萬五千頁の王国」会場風景

このスケールにてヴェルフリの芸術が紹介されるのは日本で初めてのことです。また一見、自在に描いているようなモチーフにも、帯や平面処理、ないし環の部分に一定のルールが存在します。その部分を解説する「ヴェルフリの形態語彙」と題したシートも会場で配布されています。あわせて参照するのも良さそうです。

ヴェルフリの膨大な絵画世界に入り込むことは容易ではありません。暗号、ないし記号的な描写も多数。読み解くことは困難です。ただそれでも少年期の冒険にはじまり、無限の富を築き、世界を支配し、宇宙を目指し、さらに音楽家として活動しようとしたヴェルフリの野心は、確かに絵画の中で実現しています。その大胆でかつあまりにも旺盛な想像力には圧倒されるものがありました。

6月18日まで開催されています。

「アドルフ・ヴェルフリ 二萬五千頁の王国」 東京ステーションギャラリー

会期:4月29日(土)~6月18日(日)

休館:月曜日。但し5月1日は開館。

料金:一般1100(800)円、高校・大学生900(600)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

時間:10:00~18:00。

*毎週金曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで

住所:千代田区丸の内1-9-1

交通:JR線東京駅丸の内北口改札前。(東京駅丸の内駅舎内)

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「蜷川実花 うつくしい日々」 原美術館

「蜷川実花 うつくしい日々」

5/10~5/19

原美術館で開催中の「蜷川実花 うつくしい日々」のプレビューに参加してきました。

写真家の蜷川実花は、父で演出家の蜷川幸雄の死に向き合う日々を、ひたすらカメラにおさめ続けました。それは彼女をして「逝く人の目で撮った」ものであり、「どうして撮れたのかわからない」というほどの、穏やかで「うつくしい」写真でした。*「」内は解説より。

父の幸雄が亡くなったのは2016年の5月です。以来、ちょうど1年。その日々を捉えた写真が原美術館にやって来ました。

さて蜷川実花の写真展として思い出すのが、2015年、同じく原美術館で開催された個展「Self-image」です。

金魚や花に象徴される鮮やかな色彩が所狭しと埋め尽くすとともに、一転してのモノクロームでポートレートなどを表現。いわゆる蜷川カラーに加え、新たな展開を見せた挑戦的な展覧会でもありました。

そして今回です。明らかに以前の作品とは一線を画しています。まず例のヴィヴィッドな極彩色はほぼ見られません。代わって存在するのは、淡くて柔らかく、また温かみのある光でした。

桜が満開です。淡いピンクを帯びた花が咲いています。背景には水色の空が広がっています。光は白く眩い。まるで桜を祝福するかのように降り注いでいました。

草花は可憐です。白い藤のカーテンが僅かに風に揺られています。イメージは必ずしも明瞭ではありません。薄いヴェールに包まれているかのようです。時に朧げに対象を捉えていました。

明るい空、芽吹く若葉、さらに桜や藤など春の気配が随所に滲み出しています。確かに美しい。春は何故にこうも魅惑的なのでしょうか。

キャプションは皆無です。よって場所や場面の特定は出来ません。それでも伝わるのは死を間近に控えた父の存在でした。

例えば亡くなる直前の心電図です。さらにむくんだ父の手そのものを写しています。蜷川はこれらの作品を発表するか最後まで迷ったそうです。「センチメンタルになり過ぎる」とは彼女の言葉でした。確かに儚く、物悲しい。ただそれでもあえて取り入れました。

病院と思しき建物や病室と思われる場所も捉えています。極めてプライベートな空間です。一つ一つの写真に父と娘の視点が重なりあっているのかもしれません。

父が倒れた時、蜷川の子どもが生まれた時期と重なったそうです。80歳の父と0歳の子の間に自身が存在します。そこに彼女は「生命をつないでいくこと」を見出しました。

必ずしも明示されているわけではありませんが、写真から何らかのストーリーを感じたのは私だけでしょうか。まるで父と娘によるドラマを追っているかのようでした。

最後に交差点を捉えた一枚に目がとまりました。道路には蜷川自身の影が写っています。とすれば隣に立つのは小学生という息子なのでしょうか。ともに前を向き、交差点を進もうとしています。ここに未来への歩みが投影されているのかもしれません。

本展出品作品に限り、作家の許可を得て撮影可能です。詳しくはウェブへ。5月19日[金]まで。「蜷川実花 うつくしい日々」【原美術館】 https://t.co/6f8afsxRze Photo by Kenji Takahashi pic.twitter.com/mYTch4TmDM

— 原美術館, Hara Museum (@haramuseum) 2017年5月12日

「うつくしい日々」出品作品に限り、撮影が可能です。ただしフラッシュ、動画のほか、常設展示作品は出来ません。ご注意下さい。

「うつくしい日々/蜷川実花/河出書房新社」

「うつくしい日々/蜷川実花/河出書房新社」写真集「うつくしい日々」(河出書房新社)も刊行されました。よほど思い入れがあるのでしょう。蜷川が「代表作」ともなり得ると自負しています。

スケジュール上の都合から開催は極めて短期間です。僅か10日間しか展示されません。

5月19日まで行われています。

「蜷川実花 うつくしい日々」 原美術館(@haramuseum)

会期:5月10日(水)~5月19日(金)

休館:会期中無休。

時間:11:00~17:00。

*水曜は20時まで。入館は閉館の30分前まで

料金: 一般1100円、大高生700円、小中生500円

*原美術館メンバーは無料、学期中の土曜日は小中高生の入館無料。

*20名以上の団体は1人100円引。

住所:品川区北品川4-7-25

交通:JR線品川駅高輪口より徒歩15分。都営バス反96系統御殿山下車徒歩3分。

「写真家ソール・ライター展」 Bunkamura ザ・ミュージアム

「写真家ソール・ライター展」

4/29~6/25

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「写真家ソール・ライター展」のプレスプレビューに参加してきました。

1950年代にファッションカメラマンの仕事で活躍するも、一度は「隠遁生活」(解説より)に入り、2006年にして再び脚光を浴びた一人の写真家がいました。

それがソール・ライター(1923~2013)。アメリカのピッツバーグ生まれです。2006年にしてソール・ライターは83歳。切っ掛けは1940年から50年代に撮影されたカラー写真集、「Early Color」が出版されたことでした。

ライターの父はユダヤ教の聖職者であるラビです。少年時代のライターも父の跡を継ぐべく神学校で教育を受けます。ただし関心は別の分野にありました。それが美術、とりわけ絵画です。独学で絵画を習得。図書館の美術書なども参照します。いつしか画家に志すようになりました。

「スケッチブック」ほか *参考出品

しかし両親は反対。ここでライターは思い切った行動に出ました。学校を中退し、真夜中に家を出てニューヨークへと向かったのです。1946年のことでした。

右:「無題」 1960年代

以来、ライターは「常に画家でした」。(解説より)ナビ派の画家を敬愛し、浮世絵や書にも触れます。そして絵を制作しました。一部ではクーニングらの抽象主義グループの一員とも見なされたそうです。さらに個展も開催します。しかし絵は殆ど売れませんでした。

右:「Harper’s Bazaar」 1950年代

そこで半ば生活のために請け負ったのが写真の仕事でした。画家のプセット=ダートと交流。彼は写真を用いた作品を制作していました。ライターも写真術を学びます。天性の才能もあったのでしょう。次第にファッション誌の誌面を飾るようになりました。

左:「無題」 1965年頃

ライターの写真を特徴づけるのが「キュビズム的構図」と「のぞき見的手法」(解説より)です。モデルの一瞬の表情を素早く捉えています。また抒情的で繊細です。時に画家としての感性が撮影においても反映されたのかもしれません。

右:「ボンネット」 1950年頃

1950年代には「ELLE」や「Vogue」などのファッション誌の第一線で活躍します。ソール・ライターの名を不動のものにしました。

しかし常に順風満帆であったわけではありません。次第に撮影の依頼は減少し、1981年にはスタジオの閉鎖を余儀なくされます。ライター自身も自由な創造性が束縛されることにフラストレーションを抱えていました。以後、自らのためにだけに制作する「隠遁生活」へと移ります。するとライターの存在自体も忘れられていきました。

右:「赤い傘」 1951年

ライター復権となったのはカラー写真です。彼は1950年代よりカラー写真を撮影していましたが、当時のプリント技術や経費の問題などにより、長らく未現像のまま放置されていました。自宅アパートに眠り続けていたそうです。

右:「ハーレム」 1960年

1994年、イギリスの写真メーカー、イルフォード社が、カラープリントのために助成金を提供したことで一変します。すぐにニューヨークのギャラリーで初披露されました。大変な評判を得ます。1997年には初のカラー写真展も開催。2005年には2度目の展示も行われました。そして翌年、シュタイデル社より写真集、「Early Color」が刊行されます。さらに美術館やアンリ・カルティエ=ブレッソン財団でも展覧会が開かれます。こうしてライターは再び写真界の表舞台に登場しました。

モノクロームとカラー。甲乙付け難いものはありますが、より絵画的であるのは、カラー作品と言えるかもしれません。

ライターの残した写真の9割以上がニューヨークの自宅周辺で撮影されました。すわなち日常が舞台でした。

左:「赤信号」 1952年

彼が住んでいたのはイーストヴィレッジです。当時はボヘミアンらが集う地区でした。建物は低層です。いわゆる摩天楼はありません。よって空も広い。景色は天気とともに変化します。

「モンドリアンの労働者」 1954年

「形の強調」、「カリグラフィーの存在」、「独特な視点や遠近法」、「テーマとしての日常」、「女性の偏在」、そして「日用品や移ろいゆくものに対する愛着」(いずれも解説より)などの特徴は、時にナビ派絵画に共通する要素でもあります。

右上:「フェスティバル」 1954年

「ニューヨークのナビ派」とも称される写真家、ソール・ライター。写真はもとより、絵画のほか、カメラやスケッチブックなどの資料までを網羅します。日本での本格的なソール・ライター受容の第一歩を切り開く展覧会と言えそうです。

2012年にイギリスで制作された映画、「写真家 ソール・ライター」が国内でもDVD化されました。

「ソール・ライター展」の開催を記念した、ル・シネマでの映画『写真家ソール・ライター 急がない人生で見つけた13のこと』の特別上映は5/20(土)~6/2(金)に決定いたしました!上映時間は決定次第ご案内いたします!https://t.co/XDJ3kBdmO3 #lecinema pic.twitter.com/FX421bZOc7

— Bunkamura公式ツイッター (@Bunkamura_info) 2017年4月30日

展覧会の会期中、Bunkamuraル・シネマで、映画の特別上映も予定されています。スケジュールなどはBunkamuraのWEBサイトでご確認下さい。

「掃除夫」 1950年頃

「人の背面は正面より多くのものを私に語ってくれる。」 ソール・ライター

6月25日まで開催されています。

「写真家ソール・ライター展」 Bunkamura ザ・ミュージアム(@Bunkamura_info)

会期:4月29日(土・祝)~6月25日(日)

休館:5月9日(火)、6月6日(火)。

時間:10:00~18:00。

*毎週金・土は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1400(1200)円、大学・高校生1000(800)円、中学・小学生700(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。要事前予約。

住所:渋谷区道玄坂2-24-1

交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

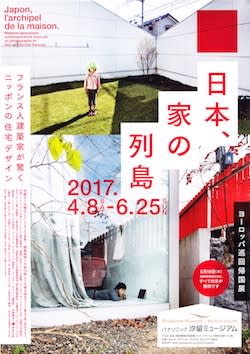

「日本、家の列島ーフランス人建築家が驚くニッポンの住宅デザイン」 パナソニック汐留ミュージアム

「日本、家の列島ーフランス人建築家が驚くニッポンの住宅デザイン」

4/8~6/25

パナソニック汐留ミュージアムで開催中の「日本、家の列島ーフランス人建築家が驚くニッポンの住宅デザイン」のプレスプレビューに参加してきました。

衣食住ならぬ、日々の生活に密接な住宅は、各地域の地理や自然はもとより、経済や文化にも深く関わってきました。

日本の住宅を外国人の目を通して紹介する展覧会です。既に2014年からフランス、スイス、ベルギーなどを巡回。帰国展として日本にやって来ました。

企画者は4名です。まずは写真家のジェレミ・ステラでした。東京に在住。欧米のメディアに報道写真を提供しています。また建築家のヴェロニック・ウルスとファビアン・モデュイは、パリを拠点に活動しながら、東京に長期滞在し、日本の住宅建築を研究しました。最後の1人も建築家です。みかんぐみの共同代表を務めるマニュエル・タルディッツでした。東京在住30年です。いずれも「日本大好き」(解説より)で日本通のフランス人でした。

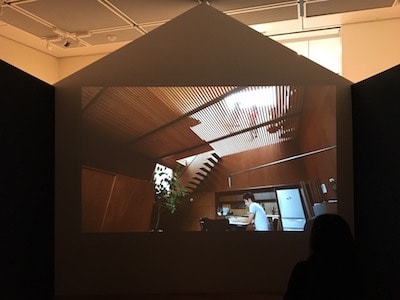

「昨日の家」展示風景

会場は3部構成です。冒頭に並ぶのは日本を代表する近現代住宅の模型でした。その数は14点。古くは戦前のアントニン・レーモンドの設計した「夏の家」に遡ります。さらに戦後、1953年の丹下健三の「自邸」のほか、菊竹清訓の「スカイハウス」、東孝光の「塔の家」、安藤忠雄の「住吉の長屋」と続きます。最も新しいのは1984年の伊東豊雄の「シルバーハット」でした。

「住吉の長屋/安藤忠雄」 大阪府大阪市(1976/現存)

いずれも著名な住宅ばかりですが、特に個性的なのは安藤忠雄の「住吉の長屋」ではないでしょうか。まさに都市に典型的な長屋をコンクリートで建築。採光は開口部の中庭のみです。さらに中庭には屋根もありません。時に「雨の日には傘をささなくてはトイレに行けない。」とも批判されました。内部は幾何学的です。装飾的な要素をほぼ完全に削ぎ落としています。

「今の家」展示風景

会場の大半を占めるのが「今の家」でした。ここでは21世紀に入ってから竣工した20軒の住宅をピックアップ。外観のデザインや構造を模型や写真パネルで見せるだけに留まりません。住民にもインタビューを行い、まさに「生きる建築」(解説より)としての住宅を紹介しています。

「羽根木公園の家ー景色の道」 坂茂(坂茂建築設計)

例えば「羽根木公園の家」です。2011年に竣工。坂茂建築設計の設計でした。手前が縮尺50分の1の模型です。丸みを帯びた屋根が目を引きます。区画の裏手は羽根木公園です。窓越しに緑を見ることも出来ます。パネルには日々の生活が捉えられています。住民の方がソファに腰掛けては寛いでいました。

各ブースは、模型、パネル、写真、図面、スケッチ、そして住民と建築家のインタビューで一つのセットです。そこに「フランス人建築家のここが驚いた」なる吹き出し枠がつきます。羽根木の家では「外部と内部を兼ねた空間性に日本らしさが伺われる。」(キャプションより)とありました。様々な角度から住宅を見据えています。

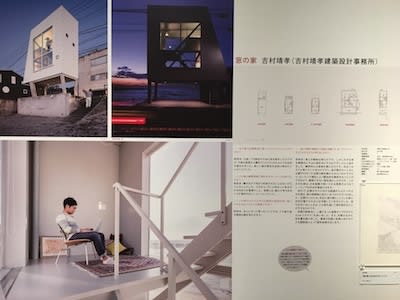

「窓の家」 吉村靖孝(吉村靖孝建築設計事務所)

斬新な住宅も少なくありません。「窓の家」です。設計は吉村靖孝設計事務所でした。場所は神奈川の葉山です。海に面しています。だからこその巨大な窓なのでしょうか。一面の窓が壁面に開いています。面白いのは道路側にも同じような大きな窓があることです。道路側から家の中を超えて海を見通すことが出来ます。一人用のセカンドハウスでしょうか。つまり近隣の人は住民がいない時、家を通して海を望めるわけです。

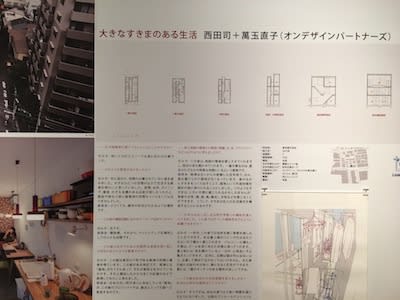

「大きなすきまのある生活」 西田司+萬玉直子(オンデザインパートナーズ)

もう1軒、目を引いたのが「大きなすきまのある生活」でした。設計はオンデザインパートナーズの西田司と萬玉直子です。建築面積は75平方メートルです。いわゆる狭小住宅でしょうか。住民は大人2人でした。

「大きなすきまのある生活」 西田司+萬玉直子(オンデザインパートナーズ)

驚くべきはすきまの存在です。というのも居住空間の間に外に連続したスペースが用いられています。住宅の中に路地というべき外部空間を取り込んでいました。

「映像の家」展示風景

会場内では「今の家」の20軒を映像でも紹介。名付けて「映像の家」です。1軒当たり1分半から2分半の映像が連続して上映されていました。

「東京の家」展示風景

ラストが「東京の家」。ミニ写真展です。ジェレミ・ステラが東京を歩いてはたくさんの住居を撮り下ろしました。基本的に著名な建築家の設計した住宅を写しています。

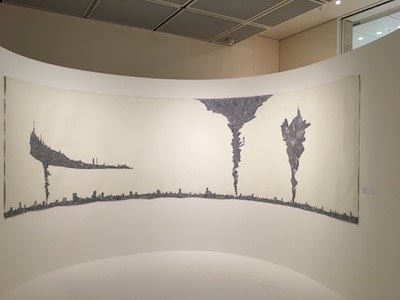

坂口恭平「Dig-Ital City」 2008年 作家蔵

会場デザインをみかんぐみが担当しています。ほか坂口恭平をゲストアーティストに迎え、都市のイメージを3次元的に構築して描いたドローイングなども展示されていました。

さて最後に一つ、スマートフォンをお持ちの方に情報です。会場内ではパナソニックの「Link Ray」と呼ばれる情報配信システムを利用し、スマートフォンで閲覧出来る解説情報を提供しています。

まず専用のアプリを入手。館内のQRコードを読み取ってダウンロードするのが手っ取り早いかもしれません。そして「今の家」のセクションでパネルの「Link Ray」のマークにスマートフォンをかざしてみましょう。すると建築家のプロフィールや補足解説が表示されます。

「日本、家の列島/鹿島出版会」

「日本、家の列島/鹿島出版会」基本的に文字情報ばかりで映像などはありません。もう一歩、踏み込んだ内容であればとも思いましたが、一度試してみてはいかがでしょうか。

「日本、家の列島」展示風景

6月25日まで開催されています。

「日本、家の列島ーフランス人建築家が驚くニッポンの住宅デザイン」 パナソニック汐留ミュージアム

会期:4月8日(土)~6月25日(日)

休館:毎週水曜日。但し5月3日は開館。

時間:10:00~18:00 *入場は17時半まで。

料金:一般800円、大学生600円、中・高校生200円、小学生以下無料。

*65歳以上700円、20名以上の団体は各100円引。

*ホームページ割引あり

住所:港区東新橋1-5-1 パナソニック東京汐留ビル4階

交通:JR線新橋駅銀座口より徒歩5分、東京メトロ銀座線新橋駅2番出口より徒歩3分、都営浅草線新橋駅改札より徒歩3分、都営大江戸線汐留駅3・4番出口より徒歩1分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「雪村ー奇想の誕生」 東京藝術大学大学美術館

「雪村ー奇想の誕生」

3/28~5/21

「雪村ー奇想の誕生」展のプレスプレビューに参加してきました。

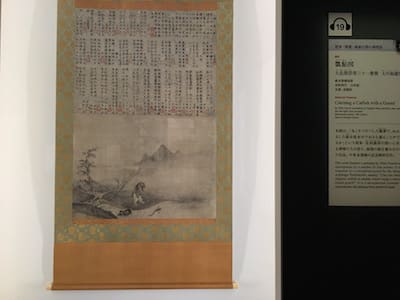

戦国時代に東国で活動した画僧、雪村周継の業績を辿る展覧会が、東京藝術大学大学美術館にて開催されています。

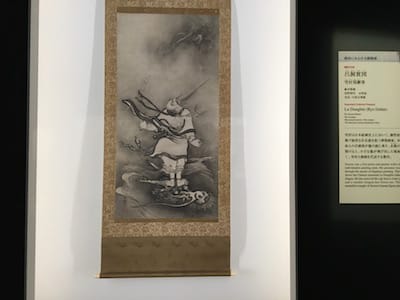

最も有名な作品と言って良いかもしれません。チラシの表紙を飾るのが「呂洞賓図」でした。呂洞賓とは中国の仙人を意味します。龍の頭に乗っては顔を上に振り上げています。強風が吹いているでしょうか。呂洞賓の衣服や紐はおろか、顎髭までが四方八方にたなびいています。足元では波が白い飛沫をあげています。かなり荒れていました。

雪村周継「呂洞賓図」 室町時代 奈良・大和文華館

よく見ると左手で水瓶を持っていました。そこから2匹の子供の龍が立ち上がります。上空の龍と対峙しているようです。首はもはや骨が折れそうなほどに曲がっています。さらに両手を広げる姿は何やら体内のエネルギーをためているかのようでした。何とも豪放磊落。これぞまさしく「奇想」と呼ばれる所以なのかもしれません。

ただどうでしょうか。ほかの雪村というと、すぐに思い浮かぶ作品は多くないかもしれません。なにせ15年ぶりの回顧展です。雪村画で約100点。それに加えて雪村に連なる後世の画家も参照しています。

雪村周継「欠伸布袋・紅白梅図」 室町時代 茨城歴史博物館

意表を突く導入でした。冒頭に掲げられたのが「欠伸布袋・紅白梅図」です。右と左が紅白梅。下から強い勢いで枝を振っています。中央が布袋でした。まるで寝起きのように両手を挙げながら口を開いています。何とも満足気でした。それにしても何故にこの作品が最初に展示されているのでしょうか。

雪村周継「欠伸布袋・紅白梅図」展示風景

答えは光琳でした。かの名作の「紅白梅図屏風」との関係です。とするのも、中央の布袋が水流に代わっているとはいえ、左右に紅白梅を配した構図が良く似ているからです。光琳が本作に刺激を受けて「紅白梅図屏風」を描いたのではないかという指摘もあります。実際、光琳は雪村の作品をいくつも模写しました。

尾形光琳「渓橋高逸図」 江戸時代

その一つが「渓橋高逸図」でした。原画はもちろん雪村です。忠実に写しています。ところどころが平面的であるのは光琳のオリジナルです。さらに光琳は「雪村」と記した石印も所有していました。雪村画の模写の際に作ったのでしょうか。時代は150年以上も違います。いわば私淑ということかもしれません。ほか布袋の描写など、一部に雪村画の影響を伺えました。

さて雪村、確かに豪胆な作品も目立ちますが、花鳥や動物画の小品が意外なほど繊細で写実的です。自然や小動物に対しての温かい眼差しを見ることが出来ます。

雪村周継「芙蓉小禽図」 室町時代 神奈川県立歴史博物館

例えば「芙蓉小禽図」です。芙蓉と笹の組み合わせです。そこに百舌が飛んできています。墨の筆触は軽快です。百舌は丸みを帯びていて可愛らしい。花や葉のたらし込みもニュアンスに富んでいます。

雪村周継「野菜香魚図」 室町時代

野菜も得意としていました。「野菜香魚図」はどうでしょうか。香魚は鮎のことです。大根や茄子とともに描かれています。一見、即興的ながらも、鮎を象る描線などは的確です。魚の立体感も示されています。かなり写実的でした。

雪村周継「竹錦鶏・芙蓉鴨図」 室町時代 東京藝術大学

「竹錦鶏・芙蓉鴨図」は雪村画に珍しい彩色の花鳥画です。左幅で紅色の花を咲かせているのが芙蓉でした。下には1羽の水禽がいます。右幅で直立に伸びるのは竹です。つがいの鳥が止まっています。いわゆる中国の南宋画にも近い画風です。制作年代については議論あるようですが、よく学んでいるのではないでしょうか。

動植物を表した作品がともかく親しみやすい。言われなければ雪村と気がつかないかもしれません。こうした雪村を知ったのも今回の展覧会の大きな収穫でした。

それにしても雪村は筆は自在です。多彩とも言えるかもしれません。小画面も大画面も破綻なく表現しています。大作の屏風も見逃せませんでした。

雪村周継「金山寺図屏風」 室町時代 茨城・笠間稲荷美術館

「金山寺図屏風」が圧巻でした。金山寺とは揚子江中流に位置する禅寺です。もちろん雪村が実際に見たわけではありません。先行作を元に空想で描いています。

雪村周継「金山寺図屏風」(部分) 室町時代 茨城・笠間稲荷美術館

何が凄いかといえば、中央の建物の詳細な表現でした。楼閣の線は極めて密です。さらに建物の中には人の姿もあります。目を凝らさないと分かりません。ひたすらに細い。細密画と呼んでも差し支えないかもしれません。もはや肉眼で判別するのが困難なほどでした。

屏風ではもう1点、「花鳥図屏風」も面白いのではないでしょうか。アメリカはミネアポリス美術館の所蔵です。里帰りしてきました。

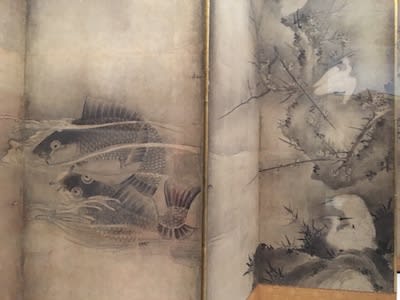

雪村周継「花鳥図屏風」 室町時代 ミネアポリス美術館

右隻は老梅です。相当に屈曲しています。白い鷺が羽を休めていました。一方の左隻は柳です。風に吹かれています。そして白鷺です。今度は飛んでいる鳥もいました。さらに燕が群れています。動きはやや激しい。まるで互いに連絡し合うかのように視線を合わせています。

雪村周継「花鳥図屏風」(部分) 室町時代 ミネアポリス美術館

注目すべきは右隻の水辺です。突如、2匹の鯉が浮上。ぎょろりとした目を光らせてはバシャバシャと泳いでいます。鷺は驚くように鯉を見据えていました。何とも一風変わった鯉の登場シーンです。俄かにドラマが生じます。ひょっとすると違和感さえ覚えるかもしれません。ただこれにこそ雪村の個性が表れているのではないでしょうか。

雪村は常陸の生まれです。会津に移り、小田原、鎌倉から鹿島を経由して奥州へと向かいます。没したのが三春。現在の福島県田村郡でした。修行時代から中国画を習い、晩年の独創的な表現へ至った経過も時間軸で詳しく追っています。回顧展として不足ありませんでした。

[雪村ー奇想の誕生 巡回スケジュール]

MIHO MUSEUM(滋賀):2017年8月1日(火)〜9月3日(日)

さて展示替えの情報です。会期中に多くの作品が入れ替わります。

特別展「雪村ー奇想の誕生」出品リスト(PDF)

厳密には4期制ですが、前後期での入れ替えが大半です。ほぼ2つで1つの展覧会と言っても良いかもしれません。

「雪村ー奇想の誕生」会場風景

5月21日まで開催されています。

「雪村ー奇想の誕生」 東京藝術大学大学美術館

会期:3月28日(火)~5月21日(日)

休館:月曜日。但し5月1日は開館。

時間:10:00~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生900(700)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園12-8

交通:JR線上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ千代田線根津駅より徒歩10分。京成上野駅、東京メトロ日比谷線・銀座線上野駅より徒歩15分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

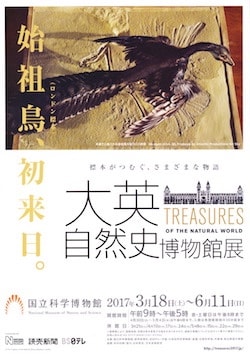

「大英自然史博物館展」 国立科学博物館

「大英自然史博物館展」

3/18~6/11

国立科学博物館で開催中の「大英自然史博物館展」のプレスプレビューに参加してきました。

大英自然史博物館のコレクションが初めてまとまった形で日本へやって来ました。

中でも最大の目玉は始祖鳥です。今から1億4000万年前の化石。ダーウィンが種の起源を著した2年後の1861年、ドイツのバイエルン州より第1標本が発見されました。現在、確認されている最古の鳥の祖先と言われています。

「始祖鳥」 ドイツ ジュラ紀後期 1億4000万年前

発見当時は直ぐさま鳥類として分類されました。何故なら翼と羽を持つことが分かったからです。しかしその後、幾つか標本が発掘されると、顎や爪などに爬虫類的な特徴があることが判明。さらに近年、いわゆる「羽毛恐竜」の発見により、鳥類以前の恐竜にも羽毛があったことが確認されました。飛べたのか、飛べなかったのかも良く分かっていません。よって厳密には現在の鳥類と直接関係あったとは考えられていないそうです。実際、解説には「鳥類なのか、恐竜なのか?まだ答えは出ていない。」とありました。

「始祖鳥」 ドイツ ジュラ紀後期 1億4000万年前

もちろん日本初公開です。発見や研究の経緯を記したパネル、ないし骨格を復元した映像も用意されています。標本から始祖鳥の謎を考えるのも面白いかもしれません。

さて展示の構成が秀逸でした。というのも、コレクションの形成過程、ないし研究の歴史に関わったコレクターや科学者に焦点を当てているからです。

「ハンス・スローンの肖像画の模作(画家、ステファン・スローターによる)」 18世紀中頃

例えば18世紀のロンドンの医師であったハンス・スローンです。ともかく収集に熱心。数多くの自然史分野の標本をコレクションします。のちに一括して国へ遺贈され、大英自然史博物館の創設につながりました。

「リチャード・オーウェンの肖像画(画家、ヘンリーピッカースギルによる)」 イギリス 1844年

自然史博物館は大英博物館の一部門からはじまりました。独立した施設にするべく尽力したのがリチャード・オーウェンです。大英博物館の自然史部門の部門長を務めていました。彼は多く収蔵されていた自然史の標本や資料を収めるため、新たな博物館の建設を主張。国に認められます。その結果、いわゆる分館として現在の地に1881年に開設されました。名は「大英博物館(自然史)」でした。

「モア全身骨格」 ニュージーランド 完新世 約500年前

オーウェンは比較解剖学者でもありました。何百種類の動物の命名や記述を行います。科学において「恐竜」という言葉も発案しました。また絶滅したモアを飛べない鳥として学名を付けます。そのモアの巨大な全身骨格も登場。同じく彼の同定したサメの化石などとあわせて展示されています。

「ジョゼフ・バンクスのタカラガイコレクション」 ブラジル、タヒチ、ニュージーランド、オーストラリア

探検と冒険は大英自然史博物館に宝をもたらしました。一例が植物学者のジョゼフ・バンクスです。1768年、クック率いるエンデバー号に乗り、4年にも及ぶ探検航海で地球を一周します。数多くの植物や動物の標本を持ち帰りました。

「南極探検 氷点下の科学」展示風景

ディスカバリー号で南極点を目指したのがロバート・スコットです。現地で地形や地質に関する調査を行います。しかし帰途に悪天候で遭難。スコットは亡くなってしまいます。その遠征で集められた標本は、のちに妻の遺言を経て大英自然史博物館へと収められました。

「ニホンアシカ」 日本

日本に関する資料もありました。絶滅した「ニホンアシカ」です。また19世紀のチャレンジャー号が東京湾で採取したアンコウなどの海洋生物なども展示。佐賀県に落下した隕石も収集しています。20世紀においてはイギリス人と日本人の科学者による植物や菌類に関する共同研究も行われたそうです。

「オオツノジカ頭骨」 アイルランド 更新世後期 約1万3000年前

絶滅した動物の骨格も見どころの一つです。堂々たるはオオツノジカの頭骨です。かつての陸上で最大の鹿でした。気候変動の影響を受け、約8000年前に絶滅します。標本を大英自然史博物館が分析したところ、現在のタマジカに近い種であることが分かりました。

「サーベルタイガー」 アメリカ 更新世 1万2000年前

獰猛なのがサーベルタイガーでした。1万2000年前に生息。マンモスなどを狩って食料としていたそうです。また成体で1500グラムにも及ぶオオナマケモノなども大きい。変わり種ではドードーの成体模型です。意外なことに完全な剥製が一体も存在しません。よって解剖学の見地から復元されました。

「三葉虫」 モロッコ カンブリア紀後期 約4億8700万年前

三葉虫の化石も面白い。たくさん群れていますが、これは集団で交尾していた最中に窒息死したと考えられているそうです。

「ガラスケースのハチドリ」 南アメリカ

会場内の標本資料は約370点。大英自然史博物館のコレクションは8000万点にも及びます。全体からすればごく僅かに過ぎませんが、内容は動植物、化石、鉱石と多岐に渡っていました。現地でも一般に公開されていない貴重な資料も少なくありません。

なお展覧会は大英自然史博物館史上初の世界巡回展です。その最初の開催地に国立科学博物館が選ばれました。

最後に混雑の情報です。初日から多くの方が詰めかけました。3月18日で70分、翌19日に至っては100分もの待ち時間が発生しました。実際、私が春分の日の夕方に博物館前を通った際も、30分待ちの案内が出ていました。

主催者側の対応は迅速でした。というのも、3月22日より入場を整理券方式に変更。入口で整理券を配布し、そこに記載された時間帯に入場出来るシステムに変わりました。

以降、少なくとも長時間の行列は解消しました。待ち時間は科博館内で自由に過ごすことが出来ます。整理券の記載の時間の少し前に特別展入場口に向かえば良いわけです。

整理券の待ち時間が最も長いのは土日の朝です。最大で40~50分です。午後から時間が縮小し、夕方前には解消します。一方で最も空いているのは金曜、土曜の夜間開館です。待ち時間はありません。

【混雑状況のお知らせについて】おはようございます。今日からいよいよ開幕です!会期中の混雑状況につきましては、こちらのアカウントではなく、混雑状況専用のアカウントでお知らせします。→@nhm_konzatsuなお、公式ホームページからも、ご覧いただけます。

— 大英自然史博物館展 (@treasures2017) 2017年3月17日

整理券の配布状況については大英自然史博物館混雑情報のアカウント(@nhm_konzatsu)がこまめに情報を発信しています。そちらも参考になりそうです。

「深海への探索」展示風景

会場内は原則撮影が可能です。ただしフラッシュ、三脚を使っての撮影は出来ません。ご注意下さい。

「大英自然史博物館展」展示風景

6月11日まで開催されています。おすすめします。

「大英自然史博物館展」(@treasures2017) 国立科学博物館

会期:3月18日(土)~6月11日(日)

休館:3月21日(火)、4月10日(月)、17日(月)、24日(月)、5月8日(月)、15日(月)、22日(月)、29日(月)

時間:9:00~17:00。

*毎週金・土曜日は20時まで開館。

*4月28日(金)、29日(土)、30日(日)、5月3日(水・祝)、4日(木・祝)、5日(金・祝)、6日(土)、7日(日)は21時まで開館。5月1日(月)、5月2日(火)は18時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般・大学生1600円、小・中・高校生500円。

*金曜限定ペア得ナイト券2000円。(2名同時入場。17時以降有効。)

住所:台東区上野公園7-20

交通:JR線上野駅公園口徒歩5分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成線京成上野駅徒歩10分。

「日本画の教科書 東京編」 山種美術館

「日本画の教科書 東京編ー大観、春草から土牛、魁夷へ」

2/16~4/16

山種美術館で開催中の「日本画の教科書 東京編」の特別内覧会に参加してきました。

明治以降、近代の日本において、主に東日本、ないし東京を基盤に活動していた日本画家がいました。

いわゆる東京画壇です。例えば橋本雅邦に横山大観。もちろんその門下の画家らも多数存在します。

はじまりは東京美術学校でした。明治22年に開校。岡倉天心が校長を務め、橋本雅邦らの指導の元、横山大観、下村観山、菱田春草らが学びます。その後、天心と門下の画家は東京美術学校を離れ、日本美術院を創設しました。

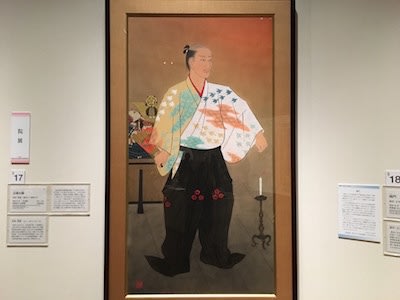

橋本雅邦「日本武尊像」 明治26年頃 山種美術館

明治前期の院展系の画家は歴史画を多く描いています。一例が橋本雅邦の「日本武尊像」でした。矛を持ち、陽の下で勇ましく立つのが日本武尊です。まさに堂々としていて力強い。雅邦は元々、狩野派に学んでいました。その足跡は背後の松や岩の山水表現に見られるかもしれません。

天心の「空気を描く工夫」に応じたのが大観や春草でした。輪郭線を描かず、絵具をぼかしては、大気や水を表していきます。朦朧体です。しかし当時の画壇にとっては批判の対象でした。いわゆる朦朧派として揶揄されます。

菱田春草「釣帰」 明治34年 山種美術館

菱田春草の「釣帰」はどうでしょうか。ぼかしで雨や霧を表現しています。ちょうど漁夫が仕事を終えて戻る場面です。静けさに満ちています。春草らは批判を受けても朦朧的な作品を作り続けます。そう簡単に自らの信念を曲げることはありません。

渡辺省亭「月に千鳥」 明治〜大正時代 山種美術館

都内での初の回顧展が話題の渡辺省亭も2点出展中です。1つが「月に千鳥」でした。満月の下と千鳥が3羽、空に向かって羽ばたいています。筆が細い。鳥の羽や脚も丁寧に描いています。月の何割かは薄雲に陰っていました。自然の一場面を素早い筆触で切り取っています。

渡辺省亭「葡萄」 明治〜大正時代 山種美術館

より緻密なのが「葡萄」でした。カゴの中には葡萄が守られています。紙に包まれているのでしょうか。ネズミらしき小動物が葡萄を囓ろうとしています。ふさふさとした毛並みです。葉には穴も空き、一部は変色していました。この写実です。よほど観察眼、そして画力に基づくのでしょう。さすが省亭です。見事でした。

さりげない一枚にもエピソードがありました。横山大観の「心神」です。時は昭和27年。晩年の84歳の作品です。雲中に突き出た富士の姿を有り体に捉えています。

横山大観「心神」 昭和27年 山種美術館

大観をして「心神」とは魂、そして富士山を指す言葉でした。さてエピソードとは一体、何でしょうか。山種美術館の創立者である山崎種二との関係です。種二が美術館を開設した契機の一つに、「芸術で文化に貢献せよ。」と大観からの勧めがありました。大観は美術館の創設に際して、種二に本作の購入を許したそうです。いわば山種美術館の創立を踏まえた記念碑的作品とも言えるかもしれません。

小林古径「清姫」 昭和5年 山種美術館

小林古径は院展の第2世代です。「清姫」が8点中4点、まとまって展示されていました。謡曲でも知られる道成寺の伝説などを絵画化した連作です。当初は絵巻の構想でした。古径は本作を愛し、何かあった際には持ち出せるよう、常に手元に置いていたそうです。だからでしょうか。一部に痛みも生じていました。それを今回は完全に修復。以来、初めての公開です。額も新調されました。

速水御舟「昆虫二題」 大正15年 山種美術館

速水御舟も同じく第2世代です。ここは何と言っても「昆虫二題」でした。かの有名な「炎舞」の翌年に制作。左が「粧蛾舞戯」です。蛾が光に集まっています。右が「葉蔭魔手」でした。蜘蛛が巣を構えて獲物を待っています。「粧蛾舞戯」が動でかつ陽、ないし集約的とすれば、「葉蔭魔手」は静であり陰、そして広がりを意識しています。さらに金泥と銀泥、または雲母の表現も異なります。全てを対比的に表現していました。

落合朗風「エバ」 大正8年 山種美術館

出展中、最も目立っていたのが落合朗風の「エバ」でした。時は大正8年。再興第6回院展への出品作です。強い緑に彩られた景色です。南国を思わせます。裸の女性が果実を手にしていました。よく見ると後ろには蛇もいます。言うまでもなく旧約聖書の創世記を題材にしています。

ゴーギャンの超大作、「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか」を連想しました。確かにフォーヴとも呼びうる色彩感覚でもあります。落合は父がキリスト教徒でした。藤田嗣治とも交流があったそうです。この鮮烈な表現です。目に焼きつくのではないでしょうか。

後半は東京画壇の戦後の展開です。戦争終結後は官展が復活。日展として活動します。山口蓬春や伊東深水をはじめ、東山魁夷や杉山寧、高山辰雄らが作品を発表しました。

東山魁夷「年暮る」 昭和43年 山種美術館

人気の東山魁夷は4点です。まずは「年暮る」と「春静」。川端康成の勧めに応じて、京都の春と冬の景色を描きました。中でも「年暮る」が叙情的です。雪の降りしきる街並みが続いています。見渡す限りの屋根瓦です。ひたすら静寂に包まれています。とはいえ、家屋の窓からは明かりが滲み出ていました。僅かに生活の気配を感じることが出来ます。

左:東山魁夷「緑潤う」 昭和51年 山種美術館

右:東山魁夷「秋彩」 昭和61年 山種美術館

のちに魁夷は、山崎種二のために「緑潤う」と「秋彩」を2点を制作。山種美術館に京都の春夏秋冬の4連作を完成させました。この4点の並び、同館の存在なくては見ることが叶わなかったかもしれません。その意味では貴重な作品とも言えそうです。

院展では安田靫彦、前田青邨のほか、奥村土牛や小倉遊亀らが佳作を次々と生み出します。

安田靫彦「出陣の舞」 昭和45年 山種美術館

桶狭間への出陣の前の信長の強い決意が示されています。安田靫彦の「出陣の舞」です。信長の表情は険しく、所作には緊張感も漂います。小袖や兜の描写にも緩みがありません。

奥村土牛「鳴門」 昭和34年 山種美術館

「鳴門」は私が土牛を好きになった切っ掛けの一枚です。渦を巻くのは鳴門の潮です。水の豊かな質感を引き出すことに成功しています。極めて瑞々しい。薄塗りの絵具を何度も重ねています。まるで絵具が画面から溢れ出るかのようでした。

「日本画の画材」についての資料展示

画材に関する資料展示も見逃せないのではないでしょうか。例えば顔料です。主に6色、それぞれの見本が置かれています。色は上から下へ向かって変化しています。薄くなっているようにも見えます。ただしこれは何も白を混ぜたわけではありません。粒子の粗さが色の濃淡を決定するそうです。また箔や膠に関する紹介もありました。

橋本明治「朝陽桜」 昭和45年 山種美術館

間もなく東京も桜の見頃です。一足先に館内で満開を迎えていたのが橋本明治の「朝陽桜」でした。金地の空間を桜の花びらで埋め尽くしています。本作には元にある作品が一枚あります。橋本が皇居の宮殿の松の間に制作した杉戸絵です。この絵を前にした山崎種二が宮殿に行けない人にも見られるようにと同種の作品の制作を依頼。それによって新たに描かれました。何という心遣いでしょうか。大変に雅やかでした。

左:松岡映丘「春光春衣」 大正6年 山種美術館

みやびといえば、冒頭を飾る松岡映丘の「春光春衣」も同様でした。舞台は古の藤原時代です。桜の花びらが風に舞って散っています。かなり激しい。縦の軸画ながら絵巻を覗くような縦の構図も独特です。琳派の装飾性を伺えなくもありません。

下村観山《老松白藤》(山種美術館)をモティーフにした菊家謹製の「藤のやどり」。堂々と枝を伸ばす老松にかかる藤の花を写した当館のオリジナル和菓子です。味わい深い菊家特製のこしあんと美しい色彩が人気の一品です。(山崎) pic.twitter.com/zb3vTUY7hw

— 山種美術館 (@yamatanemuseum) 2017年3月25日

全47件。展示替えはありません。随所に春の息吹を感じながら、明治、大正、昭和へと至る、東京画壇の歴史を辿ることが出来ました。

4月16日まで開催されています。

「開館50周年記念特別展 日本画の教科書 東京編ー大観、春草から土牛、魁夷へ」 山種美術館(@yamatanemuseum)

会期:2月16日(木)~4月16日(日)

休館:月曜日。(但し3/20は開館、3/21は休館。)

時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。

料金:一般1200(1000)円、大・高生900(800)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*きもの割引:きもので来館すると団体割引料金を適用。

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。渋谷駅東口より都バス学03番「日赤医療センター前」行きに乗車、「東4丁目」下車、徒歩2分。

注)写真は特別内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

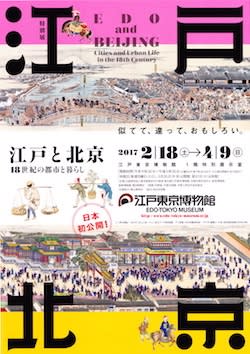

「江戸と北京」 江戸東京博物館

「江戸と北京ー18世紀の都市と暮らし」

2/18~4/9

江戸東京博物館で開催中の「江戸と北京ー18世紀の都市と暮らし」のブロガー内覧会に参加してきました。

18世紀、海を挟んでの江戸と北京は、都市として隆盛を極めていました。

江戸と北京を比較する展覧会です。ともすると同時代としての接点は薄いかもしれませんが、両都市を通すことで、日本と中国の生活と文化の共通点や相違点が浮かび上がっていました。

両都市を描いた画巻が充実しています。全3点です。ハイライトと言っても差し支えありません。それが「万寿盛典(康熙六旬万寿盛典図)」と「乾隆八旬万寿慶典図巻」、そして「熈代勝覧」でした。

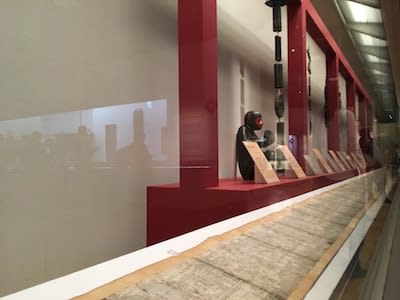

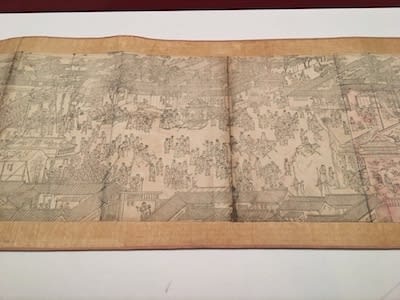

「万寿盛典(康熙六旬万寿盛典図)」展示風景

制作年代順に追いかけましょう。まずは「万寿盛典(康熙六旬万寿盛典図)」です。舞台は北京。清朝でも名君とされる康熙帝の時代です。モチーフはパレードでした。すなわち康熙帝の60歳の祝賀行事を描いています。

「万寿盛典(康熙六旬万寿盛典図)」 1717(康熙56)年 中国・首都博物館

行列の出発地点は西郊の離宮です。紫禁城へと向かっています。驚くべきは細密な描写です。たくさん集う人々の姿だけでなく、沿道の建物や装飾のほか、舞台に看板、店先の売り物から洗濯物までが極めて細かに表されています。遠目では判別不能です。限りなく目を凝らさなければ細部が分かりません。

「万寿盛典(康熙六旬万寿盛典図)」 1717(康熙56)年 中国・首都博物館

一瞬、「清明上河図」が頭をよぎりました。もちろん時代もまるで異なり、描写も及びませんが、それでも惹きつけるものがあります。ただし惜しむべきは展示台の高さです。率直なところ低い。相当に屈み込まなくては作品に近寄れません。

「万寿盛典(康熙六旬万寿盛典図)」展示風景

ただその分、上のスペースが空いていました。そこに画巻に因む様々な資料が展示されています。例えば店の看板です。酢の販売店は瓢箪型。中には「回回」と記されたイスラム教徒用の軽食店の看板もありました。北京は国際都市です。回教徒も少なくなく、清められた羊肉を供する店もあったそうです。

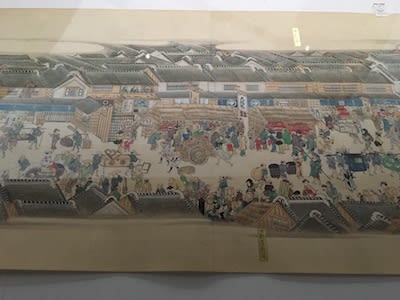

「乾隆八旬万寿慶典図巻」展示風景

続くのが「乾隆八旬万寿慶典図巻」です。制作は「万寿盛典」から下ること80年。1797年の作品です。今度も祝賀パレードです。康熙帝の孫にあたる乾隆帝の80歳のお祝いです。祖父にならって豪華な式典を敢行しました。

「乾隆八旬万寿慶典図巻」1797(嘉慶2)年 中国・故宮博物院

先の「万寿盛典」はほぼモノクロームなのに対し、本図巻はカラーです。式典を祝う楼閣の花鳥画も鮮やかでした。鳳凰の姿も見えます。ちなみに楼閣は祝典のためにわざわざ作られたそうです。いずれも極彩色に染まっています。一体どれほどの資金が投じられたのでしょうか。

「乾隆八旬万寿慶典図巻」1797(嘉慶2)年 中国・故宮博物院

北京の故宮博物院の所蔵です。日本で初めての公開でもあります。必ずしも細密な描写とは言えませんが、賑やかな祝典の雰囲気が伝わってきました。

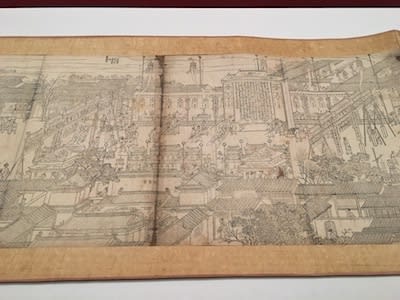

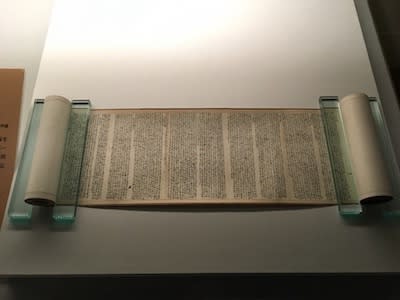

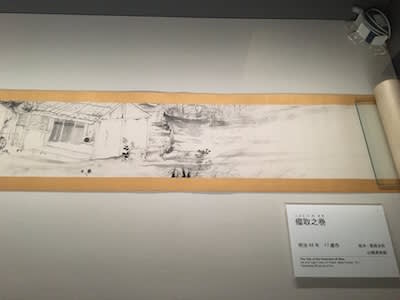

「熈代勝覧」展示風景

3点目の画巻は日本です。「熈代勝覧」(きだいしょうらん)でした。制作は「乾隆八旬万寿慶典図巻」とほぼ同時代の1805年です。舞台は江戸の日本橋です。通りを東側から俯瞰する構図で描いています。全長は12メートル。登場人物は計1671人です。さすがの目抜き通りです。大勢の人々で賑わっています。

「熈代勝覧」 1805(文化2)年頃 ベルリン国立アジア美術館

出発地点は神田の今川橋でした。中国の画巻が祝典を記したのに対し、「熈代勝覧」に表されたのはあくまでも日常の光景です。だからでしょうか。荷物を持って行き交う人が多く目につきました。材木を運んだり、かごを背負う人もいます。身形も様々です。武士から商人、町人と分け隔てがありません。

「熈代勝覧」 1805(文化2)年頃 ベルリン国立アジア美術館

店先で品定めしている人から酔っ払いまでを細かに記しています。ひな祭りの時期だそうです。猿回しの姿も見受けられました。ベルリン国立アジア美術館のコレクションです。おおよそ11年ぶりの里帰りとなります。

「熈代勝覧」展示風景

この「熈代勝覧」でも関連の文物があわせて展示されていました。薬箱に駕籠家籠、そして看板です。算盤店はそのまま巨大な算盤が吊り下がっていたそうです。さぞかし目立っていたに違いありません。

構成に一工夫あります。江戸と北京の都市生活をいくつかのテーマに分けているのもポイントです。それが、「住まう」、「商う」、「装う」、「歳時」、「育てる」、「学ぶ」、そして「遊ぶ」でした。

「京劇衣装」 民国 中国・首都博物館

例えば「遊ぶ」です。観劇でした。北京では中国各地の演劇が上演。それが発展して京劇の基礎を築きます。また茶館では講談や漫才などの公演も行われました。さらに中国相撲や雑技も好まれます。面白いのは昆虫の飼育です。なんとコオロギを飼って戦わせたそうです。一体どのように勝ち負けを判定したのでしょうか。

「芝居大繁昌之図」 歌川豊国画 1815〜42(文化12〜天保13)年頃 江戸東京博物館

一方での江戸です。もちろん芝居見物は盛んです。特に相撲が人気でした。さらに見せ物小屋も登場します。いわゆる盛り場へと繰り出しました。もちろん花見も娯楽の一つでしょう。また虫聴きと呼ばれる虫の鳴き声を愛でる趣味もあったそうです。

「科挙試験のカンニングペーパー」 清時代 中国・首都博物館

北京の「学ぶ」は主に公的な教育機関が担っていました。一部に私塾が登場。学問は儒教が中心です。また科挙の普及も重要です。よほど試験が苦しかったのでしょうか。当時のカンニングペーパーも見つかっているそうです。虫眼鏡を通さなくては読めないような小さな字がびっしり書かれています。科挙の受験者数は数万から数十万人にも及んだそうです。最終の本試験を突破出来るのは数百人に過ぎませんでした。

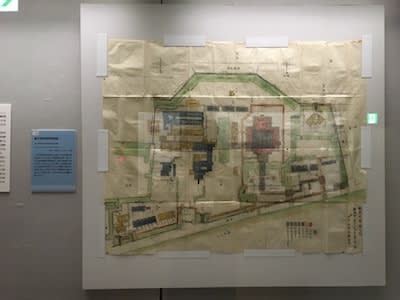

「昌平坂学問所惣絵図」 1789〜1817(寛政〜文化年間)年 江戸東京博物館

江戸でも昌平坂学問所や藩校などの教育が盛んだったそうです。そして市井の寺子屋も重要です。読み書き、そろばんのほか、商売などの実学も学びます。実際の寺子屋で使われたと思われる机なども展示されていました。

「女性婚服」 民国 中国・首都博物館

鮮やかな婚礼服に目を奪われました。清代に着用された衣服です。さらに時に25センチの高さもある満州族のハイヒールも凄まじい。一方で江戸の友禅も魅惑的です。図柄はより繊細。下に水辺が広がり、上部には鶴が舞っています。雅やかではないでしょうか。

ラストは「北京の芸術文化」と題し、北京首都博物館の絵画、ないし工芸のコレクションが一定数まとまって紹介されています。全て日本初公開でした。

「青花御窯廠図磁器板」 清・道光期(1821~1850) 中国・首都博物館

とりわけ目立つのが工芸品です。「青花御窯廠図磁器板」も美しい。景徳鎮です。同窯周辺の街並みや制作工程などを事細かに描いています。

「藍地番蓮紋香炉」 清時代 中国・首都博物館

「藍地番蓮紋香炉」も見事ではないでしょうか。つまみの部分は龍です。一方の脚は獅子の顔でした。淡い青の地の色も目映い。唐草の文様が広がっていました。

「江戸と北京展」会場風景

出展は計185件。北京の首都博物館と江戸東京博物館のコレクションが大半を占めています。派手さはありませんが、思いの外に見応えがありました。

【「#江戸と北京」展の見どころ】雍正帝の礼服をこれほど間近に見られるのは現代の私たちだからこそ。中国で伝統的にもっとも高貴な黄色の生地に、精緻な龍の意匠。300年前の物とは思えない色鮮やかさですが、なんと一度も修復されていません。公開の機会の少なさから、保存状態が大変良好です。 pic.twitter.com/DS1i3OSEXa

— ギボちゃん(江戸東京博物館) (@edohakugibochan) 2017年3月9日

4月9日まで開催されています。

「江戸と北京ー18世紀の都市と暮らし」 江戸東京博物館(@edohakugibochan)

会期:2月18日(土)~4月9日(日)

時間:9:30~17:30

*毎週土曜は19:30まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し3月20日(月・祝)は開館、翌21日(火)は休館。

料金:一般1400(1120)円、大学・専門学生1120(900)円、小・中・高校生・65歳以上700(560)円。

*( )は20名以上の団体料金。

*常設展との共通券あり

*毎月第3水曜日(シルバーデー)は65歳以上が無料。

住所:墨田区横網1-4-1

交通:JR総武線両国駅西口徒歩3分、都営地下鉄大江戸線両国駅A4出口徒歩1分。

注)写真はブロガー内覧会の際に主催者の許可を得て撮影したものです。

「ミュシャ展」 国立新美術館

「国立新美術館開館10周年 チェコ文化年事業 ミュシャ展」

3/8~6/5

国立新美術館で開催中の「ミュシャ展」のプレスプレビューに参加してきました。

アルフォンス・ミュシャの畢竟の大作、「スラヴ叙事詩」が、初めて揃って海を渡り、日本へとやって来ました。

「スラヴ叙事詩」展示室風景

ともかく凄まじいスケールでした。最大で縦6メートルに横8メートルにも及びます。全部で20点の連作です。既にパリやアメリカで成功を収めていたミュシャが、50歳で故郷に戻り、おおよそ17年の歳月をかけて完成させました。

「スラヴ叙事詩」展示室風景

モチーフはスラヴ、ないしチェコの神話や民族の歴史です。一大スペクタクルと呼んで差し支えありません。それにしても何故にミュシャはこれほどの超大作を描いたのでしょうか。その一つにチェコとスラヴを取り巻く政治状況がありました。

1900年のパリ万博です。ミュシャはモミュメントの「人類館」を構想。素描で提案します。しかし実現せず、ボスニア・ヘルツェゴビナのパヴィリオンの装飾を請け負いました。

当時のボスニア・ヘルツェゴビナはオーストリア帝国の支配下でした。バルカン半島を取材のために訪れたミュシャは、そこで「外国の支配を受けている人々の苦しみ」(解説より)を目の当たりにします。またチェコでもオーストリア帝国のゲルマン化政策に抵抗する動きが強くなっていました。いわゆる汎スラヴ主義の影響も受けていたようです。

ミュシャはアメリカへと渡り、スラヴ人のコミュニティーである「スラヴ協会」を結成します。またボストンでスメタナ作曲の「わが祖国」のコンサートを聞き、より強くスラヴのアイデンティティを自覚するようになりました。いわばスラヴの「自由と独立」(解説より)を芸術の立場から推し進めようとしたのかもしれません。アメリカの実業家、チャールズ・R・クレインの資金援助を取り付けることに成功します。帰国後、プラハ近郊のズビロフ城にアトリエを構え、「スラヴ叙事詩」の制作に取り掛かりました。

「スラヴ叙事詩『原故郷のスラヴ民族』」 1912年 テンペラ、油彩/カンヴァス

はじめに描いたのが「原故郷のスラヴ民族」です。舞台は3世紀から6世紀。一面の星空の下に二人のスラヴ人が身を屈めています。後方の隊列が他民族です。既にスラヴ人の土地は奪われてしまったのでしょうか。右上に司祭が浮かんでいます。戦争と平和の擬人像に支えられていました。戦争の終わりを願っている姿だそうです。空想と現実が交差します。このファンタスティックな世界も「スラヴ叙事詩」の大きな魅力といえるかもしれません。

「スラヴ叙事詩『ルヤーナ島でのスヴァントヴィート祭』」 1912年 テンペラ、油彩/カンヴァス

2枚目の「ルヤーナ島でのスヴァントヴィート祭」も同様ではないでしょうか。場所はバルト海沿岸のアルコナです。下半分が祭りの描写でした。多くの人々が宴を楽しんでいます。一方で上に表されたのがスヴァントヴィート神です。大地の収穫の神でした。よく見ると鎖で繋がれた虜囚もいます。左上からやってくるのがゲルマンの戦神です。剣を手にしています。スラブの厳しい未来を暗示するための存在でしょう。結果的に1168年、アルコナはデンマーク王の侵攻により占領されてしまいます。神殿も焼かれました。

「スラヴ叙事詩『スラヴ式典礼の導入』」 1912年 テンペラ、油彩/カンヴァス

「スラヴ叙事詩」のうち特に優れているのが最初の3枚とも言われています。3枚目に当たるのが「スラブ典礼の導入」でした。時は9世紀です。スラヴ語典礼の使用を認める勅書が読み上げられています。下部右手で紙を広げるのがローマ教皇の特使です。王が座りながら聞いています。右上に並ぶのがスラブ語典礼を支持したロシアやブルガリアの皇帝です。しかし何よりも際立つのは左手前で話を掲げて立つ青年でした。

「スラヴ叙事詩『スラヴ式典礼の導入』」 1912年 テンペラ、油彩/カンヴァス

青年はスラヴ人の団結の象徴です。強い眼差しを正面に向けています。こうした観客を見やる人物が「スラヴ叙事詩」にはたびたび登場します。ともかく途方ないほど巨大な作品です。はじめはどこを見て良いのか戸惑うほどでした。この視線こそが絵の中に誘い込む一つの装置なのかもしれません。いつしか絵に見られている自分に気がつきました。

「スラヴ叙事詩『ベツレヘム礼拝堂で説教をするヤン・フス師』」 1916年 テンペラ、油彩/カンヴァス

宗教改革の先頭に立ったヤン・フスに関する作品も目立っています。一例が「ベトレヘム礼拝堂で説教をするヤン・フス師」です。フスは15世紀頃、教会の「精神的再生」(解説より)を訴えて活動。しかしカトリック側に破門されます。のちに火刑に処されました。つまり殉教者です。チェコでは国民的英雄として尊ばれました。

左手の壇上で演説するのがフスです。力が入っているのでしょう。左手を胸に当て、身を乗り出しています。多くの人々が聞き入っていました。右下の天蓋の下に座るのは王妃です。フスの崇拝者の一人でした。

「クジーシュキでの集会」や「ヴィートコフ山の戦いの後」、それに「ヴォドニャヌイ市近郊のペトル・ヘルチツキー」なども、フスに続く、フス派、ないしフス戦争を主題としています。ただフス戦争などのチェコの歴史は日本では身近とは言えません。それを補うのが音声ガイドでした。スメタナの音楽とともに全20点の解説が余すことなく付いています。今回は有用です。一度、ガイドなしで見て歩き、二度目はガイド付きで鑑賞するのも良いかもしれません。

「スラヴ叙事詩『ヴィートコフ山の戦いの後』」 1923年 テンペラ、油彩/カンヴァス

ミュシャは自身の理想、平和主義の観点から、直接的な暴力、戦闘場面を描くことを極力避けたそうです。「ヴィートコフ山の戦いの後」でも戦争の後の光景を描きました。フス派による十字軍への勝利です。武器を一箇所に置き、野外で感謝の儀式を行っています。中央に立つのが司祭、少し離れて祈りっているのがフス派の指導者です。名はヤン・ジシュカ。「スラヴ叙事詩」に4度も登場します。よほど思い入れが強かったのかもしれません。

「スラヴ叙事詩『ニコラ・シュビッチ・ズリンスキーによるシゲットの対トルコ防衛』」 1914年 テンペラ、油彩/カンヴァス

スラヴの歴史は侵略と被支配の繰り返しです。最も劇的なのが「ニコラ・シュビッチ・ズリンスキーによるシゲットの対トルコ防衛」でした。時は16世紀。ハンガリーです。構図は上下ではなく左右での展開です。前景の黒い影、つまり煙で分割されています。左がトルコ軍でした。一方の右側では人々が逃げ惑っています。チェコ人の総督の妻が、要塞が包囲された際、火薬庫に火を放ったそうです。城壁の一番上に立つのが妻です。その行為によりトルコ軍の進軍は防がれました。

「スラヴ叙事詩『スラヴ民族の賛歌』」 1926年 テンペラ、油彩/カンヴァス

ラストを飾るのが「スラヴ民族の賛歌」でした。中央で高らかに手を広げる男性は国民国家のシンボルです。既に作品が完成した時はチェコスロヴァキアは独立を果たしていました。さらに神話の時代、フス戦争のほか、歴史上の人物をらせん状に配置しています。また「調和の花輪に平和のハト、幸福の虹」(解説より)を描き加えています。民族の独立、平和を志向したミュシャのメッセージが込められているのでしょうか。類い稀な高揚感、ないし祝典的な雰囲気も感じられました。

ミュシャは「スラヴ叙事詩」の全点をプラハ市に寄贈。うち1点(スラヴ菩提樹の下でおこなわれるオムラジナ会の誓い)を除く19点がプラハのヴェレトゥルジェニー宮殿で公開されました。しかしながら人々の反応は意外でした。若い世代からは保守的との批判も受けます。さらに常設として公開するための美術館の建設も頓挫。第二次大戦後は故郷の近くの町の城に寄託されました。再びヴェレトゥルジェニー宮殿に戻ったのは何と2012年のことでした。

「四つの花『カーネーション』、『ユリ』、『バラ』、『アイリス』」 1897年 リトグラフ/紙 堺市

さて本展は「ミュシャ展」です。何も「スラブ叙事詩」だけではありません。続くのがアール・ヌーヴォーの作品でした。ミュシャを一躍有名にした「ジスモンダ」のほか、「ハムレット」や「トスカ」の宣伝ポスターが並びます。また得意の花と女性を組み合わせた「四つの花」の連作も美しい。甘美な女性が次々と現れました。

「ハーモニー」 1908年 油彩/カンヴァス 堺市

「スラヴ叙事詩」への展開を予兆させる作品が多いのもポイントです。例えば「ハーモニー」です。「スラヴ叙事詩」の制作直前に描かれました。当初はエルサレムの教会のステンドグラスとして構想されたそうです。結果、実現しなかったため、ニューヨークの劇場の装飾として作られました。

「自力」 1911年 油彩/カンヴァス プラハ市立美術館 ほか

「スラブの連帯」はプラハ市民会館の天井画の下絵です。同館の市長の間の装飾をミュシャが担当。カーテンもデザインしたそうです。また壁画下絵には「民族団結の理念」(解説より)が男性の姿に託されています。その願いが通じたのでしょうか。1918年、市民会館はチェコスロヴァキア共和国の独立宣言の舞台となりました。

ミュシャは新国家の紙幣や切手のデザインも引き受けています。後年は「スラヴ叙事詩」への制作へと関心が移りますが、そのための習作なども何点か出ていました。

「1918-1928:チェコスロヴァキア独立10周年」 1928年 リトグラフ/紙 堺市

「スラヴ叙事詩」以外の作品は計80点です。プラハ市立美術館を除けば、ほぼ国内のコレクションでした。

最後に館内の状況です。プレビューに加え、会期第1週目の土曜日に見て来ました。

「ミュシャ展」会場入口

美術館に到着したのは13時頃でした。入場待機列もありません。ただし場内は盛況でした。

「スラヴ叙事詩」展示室風景(撮影可能エリア)

その時に撮影した写真です。既にSNS等で多くアップされていますが、本展は「撮影可能エリア」のみ写真の撮影が可能です。但し動画、フラッシュ、ないし三脚や自撮り棒の使用は出来ません。

「スラヴ叙事詩」展示室風景(撮影可能エリア)

さすがに「スラヴ叙事詩」が撮れることだけあり、多くの方がスマートフォンやカメラを片手に撮影していました。ただともかく作品が大きい上、展示空間も広いため、思ったほど観覧に不都合はありませんでした。「スラヴ叙事詩」に関しては、「撮影可能エリア」の如何を問わず、近づいても、引きでも、好きなペースで自由に見られました。

ただし「スラヴ叙事詩」以降は、展示室自体が狭いこともあるのか、一部作品の前では列も発生していました。

「ミュシャ展カタログ/求龍堂」

「ミュシャ展カタログ/求龍堂」ショップでのレジ待ちもありませんでした。但し混み合うことがあるそうです。カタログは地下のショップでも購入可能です。またAMAZONほか市中の書店でも販売されています。

2時間ほど観覧した後、15時頃に再び外に出ると、六本木駅側のチケットブースが30分待ちとなっていました。現在、同館では草間彌生展も開催中です。そちらにも多くの人が詰めかけていますが、チケットブースは共通です。増設もありません。よって混雑していると思われます。

ただチケットに関しては、コンビニやプレイガイドのほか、オンラインでも購入可能です。事前に手配すれば列に加わる必要は一切ありません。

3月の第3週以降、かなり人出が増しているようです。3月19日の日曜日にはチケットの購入のため40分の待ち時間が発生。入場も規制がかかりました。(最大で20分。)今後も混雑に拍車がかかることも予想されます。

*5/30追記

会期終盤に入り、混雑に拍車がかかっています。土日では最大で入場まで120分の待ち時間が発生。平日でも昼間の時間を中心に60分から90分待ちの行列が生じています。行列は夕方にかけて続きますが、閉館近くになっては段階的に縮小されるようです。待機列は館内から屋外へと続いています。

ミュシャ展 ただいまの券売待ち時間はございませんが、会場内は大変混雑しております。ご了承ください。(16:55現在)

— 国立新美術館 NACT (@NACT_PR) 2017年3月19日

混雑状況については国立新美術館のアカウント(@NACT_PR)がこまめに情報を発信しています。お出かけの前にチェックしておくのが良さそうです。

今世紀中に再び「スラヴ叙事詩」が日本で見られる機会はあるのでしょうか。まさに一期一会の展覧会と言えそうです。

6月5日まで開催されています。おすすめします。

「国立新美術館開館10周年 チェコ文化年事業 ミュシャ展」(@mucha2017) 国立新美術館(@NACT_PR)

会期:3月8日(水)~6月5日(月)

休館:火曜日。但し5月2日(火)は開館。

時間:10:00~18:00

*毎週金曜日は20時まで開館。

*4月29日(土)~5月7日(日)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

* ( )内は20名以上の団体料金。

*3月18日(土)、19日(日)、20日(月・祝)は高校生無料観覧日。(要学生証)

住所:港区六本木7-22-2

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

注)写真は報道内覧会の際に主催者の許可を得て撮影したものです。

「シャセリオー展」 国立西洋美術館

「シャセリオー展ー19世紀フランス・ロマン主義の異才」

2/28~5/28

国立西洋美術館で開催中の「シャセリオー展ー19世紀フランス・ロマン主義の異才」のプレスプレビューに参加してきました。

この展覧会に関心を持った切っ掛けが、前もって手にした一枚のチラシ、すなわち「カバリュス嬢の肖像」に魅せられたことでした。

真珠色のドレスを身にまとっているのは若い女性です。軽く腰を掛けています。顔色はややピンク色を帯びながらも青白い。透明感があります。くっきりとした目鼻立ちです。瞳は潤んでいます。口は僅かに開いていて艶やかさも感じられました。髪飾りの花々も生気に満ちています。手に持つのはブーケです。やや青みがかった紫色のスミレでした。ともかく美しい。早く見たいと思ったものでした。

テオドール・シャセリオー「カバリュス嬢の肖像」 1848年 カンペール美術館

実物も想像を超える力作でした。描いたのはテオドール・シャセリオー(1819〜1856)。当初はアングルに学びながら、ロマン主義に接近。オリエンタリズムに染まりながら、のちのモローやルドンらの象徴派にも影響を与えた、19世紀のフランスの画家であります。

テオドール・シャセリオー「自画像」 1835年 ルーヴル美術館

冒頭は自画像でした。16歳の時の作品です。漆黒の服に身を包んでは立っています。顔はまた青白い。左半分が陰っていました。厚い唇です。手を添えているのはデッサン帖でしょうか。左上には絵具のついたパレットも吊り下がっています。画家としての存在を示すための描写かもしれません。

テオドール・シャセリオー「放蕩息子」 1836年 ラ・ロシェル美術館

シャセリオーは早熟でした。翌年には「放蕩息子」でサロンに入選。アングルの門下でキャリアを重ねます。ただし彼のデビューした1830年代のパリはロマン主義運動の盛期でした。よってロマン主義の詩人や文学者らと交流を深めます。さらに1840年からは約半年間イタリアへ旅行。それも一つの契機だったようです。早々にアングルの影響を脱していきます。

右:テオドール・シャセリオー「木々に囲まれた中世の装いの恋人たち」 1841年 ルーヴル美術館素描版画部門

イタリアで描いた水彩に優品がありました。「イスキアの眺め」です。時は7月。色を細かに重ねては水辺の景色を叙情的に表しています。ほか「木々に囲まれた中世の装いの恋人たち」も良い。素材は黒鉛です。木々の中で寄り添う男女を素早い筆致で描いています。こうしたさり気ない小品も魅惑的でした。

さて本展、主役はシャセリオーですが、一部に別の画家の参照があるのも重要なポイントです。

右:テオドール・シャセリオー「アポロンとダフネ」 1845年頃 個人コレクション

左:テオドール・シャセリオー「アポロンとダフネ」 1845年 ルーヴル美術館

例えば「アポロンとダフネ」です。右が油彩習作で、左が油彩画です。跪いているのがアポロン。ダフネに求愛する場面でした。しかしダフネは拒絶。何と神に自らを月桂樹に変えるように懇願しています。確かに足の部分が樹木と一体化していました。目は閉じていて表情は伺えません。一方のアポロンは何とかしがみついてて必死です。神話のワンシーンを動きのある構図で捉えています。

右:ギュスターヴ・モロー「アポロンとダフネ」 制作年不詳 ギュスターヴ・モロー美術館

左:オディロン・ルドン「…日を着たる女ありて(連作『ヨハネ黙示録』より」 1899年 国立西洋美術館

その隣に並ぶのが、モローの「アポロンとダフネ」とルドンの「…日を着たる女ありて」でした。モローは構図をシャセリオーから引用。確かに似ています。またルドンも神話的女性を描く際にシャセリオーやモローの影響を受けました。とりわけ初期のモローはシャセリオーの強い影響下にあります。時にシャセリオーの単なる模倣と批判されることもあったそうです。

テオドール・シャセリオー「オセロ」 国立西洋美術館

文学的主題の作品が目立ちました。一つが連作の「オセロ」です。もちろん原作はシェイクスピアです。フランスでは「戯曲がロマン主義と結びつけられていました。」(解説より)シャセリオーは生の舞台も鑑賞していたそうです。口絵を除けば線は極めて密です。とりわけ後半のオセロは深い黒が際っています。反面にデズデモーナは白く浮かび上がります。劇のドラマテックな展開を陰影で表現しているのかもしれません。

テオドール・シャセリオー「マクベスと3人の魔女」 1855年 ルーヴル美術館(オルセー美術館に寄託)

「マクベスと3人の女の魔女」も戯曲がモチーフです。ちょうど第一幕、マクベスとバンクォーが魔女に出会う場面を描いています。魔女たちは手を直列に振り上げています。予言です。馬の筋骨が隆々としていました。さらに装身具も緻密です。実際に中世のスコットランドの馬具などを研究したそうです。タッチは力強い。ここに初期のアングル的なスタイルは見られません。

左:テオドール・シャセリオー「泉のほとりで眠るニンフ」 1850年 フランス国立造形芸術センター(カルヴェ美術館に寄託)

「カバリュス嬢の肖像」と並び、一際白く輝いているのが「泉のほとりで眠るニンフ」でした。泉とあるもののの、水の所在は判然とせず、後ろには森の深い緑が広がっています。そこで眠るのがニンフです。薄いバラ色のドレスを脱ぎ捨てています。木の幹に比べて随分と大きい。解説に「古代の巨大な女神像」とありました。確かに強い存在感があります。モデルの名はアリス・オジー。パリで最も美しい体を持つと賛美され、シャセリオーとも2年ほど関係した高級娼婦でした。ニンフといえども体毛が生えています。より現実感があります。サロンへの出品時は好意的な評が多かったそうです。本作を賛美する詩まで作られました。

シャセリオーは26歳の時に2カ月ほどアルジェリアを旅行しました。現地で人々の様子をスケッチ。帰国後にいわゆる東方の風俗や文化を素材にした作品を生み出します。

テオドール・シャセリオー「コンスタンティーヌのユダヤ人街の情景」 1851年 メトロポリタン美術館

うち一枚が「コンスタンティーヌのユダヤ人街の情景」です。おそらく家族と思われる3人の姿を描いています。揺り籠で眠るのは赤ん坊です。右側の女性が赤ん坊を見やりながら籠を両手で押さえています。左の女性は正面を向いていました。黄と青色の衣装です。「聖母子像の再解釈」(解説より)との見方もあるようです。平穏な日常の景色です。シャセリオーの母子への共感の眼差しも感じられるのではないでしょうか。

巨大なタピスリーが待ち構えます。「諸民族を結びつける商業」です。制作は1932年。シャセリオーの死後から約半世紀以上経っています。一体どういうことなのでしょうか。

「諸民族を結びつける商業」 1932年 モビリエ・ナシオナル(フランス国有動産管理局)

答えは壁画でした。シャセリオーは1844年からパリの会計検査院の壁画を制作。数年かけて戦争や平和を寓意とした大小15の壁画を完成させました。しかしながら1871年のパリ・コミューンにて建物は破壊。壁画も焼失してしまいました。現在は断欠が残るに過ぎません。

つまり「諸民族を結びつける商業」は、シャセリオーの描いた壁画、「西洋の港に到着する東洋の商人」たちに基づくタピスリーというわけです。言わばオリジナルのスタイルを今に伝える作品と呼んで良いかもしれません。

ブラウン・クレマン社「会計検査院の建物のためのシャセリオーの装飾壁画の断欠」 1890年 オルセー美術館

騒乱で焼かれた建物は廃墟化します。しばらく経ってから壁画の救出運動が始まりました。名付けて「シャセリオー委員会」です。ドガやシャヴァンヌらも協力します。その際の壁画の記録写真なども展示されていました。

テオドール・シャセリオー「サン=ロック聖堂の洗礼盤礼拝堂壁画」の模型 1854年 プティ・パレ美術館

シャセリオーは、会計検査院のみならず、サン・メリ教会、サン・ロック教会などの装飾をいくつか手がけています。ラストは建築装飾家としての活動でした。残念ながら壁画は動かせません。壁画模型や習作などの参照がありました。

【シャセリオーのミューズたち④】マリー・カンタキューゼーヌ:モルダヴィアの公女で後にシャセリオーから強い影響を受けた画家シャバンヌの伴侶となる。彼女とは兄の紹介で出会い本作の聖母のモデルと言われていて本作は彼女が所有していたもの。 pic.twitter.com/uziGvhYX2q

— シャセリオー展@国立西洋美術館 (@chasseriau2017) 2017年3月5日

ラストが「東方三博士の礼拝」でした。光り輝くのが聖母子です。三博士が手を伸ばしています。後景は暗く、陰影はダイナミックです。ドラクロワの作風を連想させます。この後、彼が生きていたとしたら、どのような作品を残したのでしょうか。シャセリオーは早逝です。この絵を描いた1856年、パリの自宅で死去します。37歳の若さでした。

「シャセリオー展」会場風景

新古典主義のアングル、そしてロマン主義のシャセリオー、ないしドラクロワ、そして象徴派のルドン、モローへの系譜。シャヴァンヌへの流れもあります。アングル画の展示こそありませんが、フランスの絵画の一潮流を辿ることが出来たのも大きな収穫でした。

現存するシャセリオーの絵画は約260点前後です。しかし行方不明の作品も多く、フランスでもなかなかまとまって見る機会がありません。実際、同国でも過去2回しか回顧展が開かれていないそうです。今回の出展は絵画40点、水彩と素描で30点。さらに版画が20点ほど加わります。日本では初のシャセリオー展として不足はないのではないでしょうか。

最後に会場内の状況です。プレビューに加え、会期第2週の日曜日に改めて観覧してきました。

チケットブースにこそ、何名かの待機列がありましたが、大半の方は常設展を目的とされていたのかもしれません。展示室内はほぼスムーズ。どの作品も難なく最前列で見られました。

桜の時期はやや混み合うかもしれませんが、今のところ余裕をもって観覧出来そうです。

5月28日まで開催されています。おすすめします。

「シャセリオー展ー19世紀フランス・ロマン主義の異才」(@chasseriau2017) 国立西洋美術館

会期:2月28日 (火) ~5月28日 (日)

休館:月曜日。但し3月20日、3月27日、5月1日は開館。3月21日 (火)は休館。

時間:9:30~17:30

*毎週金曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園7-7

交通:JR線上野駅公園口より徒歩1分。京成線京成上野駅下車徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅より徒歩8分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「特別名品展+杉本博司『海景ーATAMI』」 MOA美術館

「リニューアル記念 特別名品展+杉本博司『海景ーATAMI』」

2/5~3/14

MOA美術館で開催中の「リニューアル記念 特別名品展+杉本博司『海景ーATAMI』」の特別内覧会に参加してきました。

約11ヶ月の改修工事を終えたMOA美術館が、2月5日にリニューアルオープンしました。

展示スペースの設計は新素材研究所。杉本博司と榊田倫之によって設立された建築事務所です。「古いものがもっともあたらしい」をコンセプトに、屋久杉や黒漆喰、ほか真鍮など、主に日本の伝統的な素材を利用した空間に生まれ変わりました。

エントランスのドアからして圧巻です。高さは4メートル。漆喰でした。手がけたのは人間国宝の室瀬和美です。この扉を杉本は「ロスコの絵画にも、東大寺の根来にも似て、そのどちらでもない。」と称しています。確かに独特の揺らぎのある表面は根来のようにも見えなくはありません。

反面、外から向けばまるでモノリスのように立ちはだかります。これほど存在感のあるドアをほかに知りません。

次いでメインロビーです。以前より明るく感じられるのではないでしょうか。白を基調とした内装です。熱海の海を一望出来るロケーションこそ変わりませんが、よりロビーが光で満たされているように感じられました。

展示室へのアプローチです。全てが一新、床は敷瓦です。あえて古い時代の技法で焼かれました。だからでしょうか。色は疎らです。既に古色を帯びているように見えます。踏んだ感覚も一枚一枚で僅かに異なっていました。

最初の展示室です。お分かりいただけるでしょうか。中央に何と壁が築かれています。これも漆喰です。黒にややグレーが混じります。江戸黒とも呼ばれているそうです。質感にはムラがあり、均一ではありません。表面はざらついています。さらに下部にレンガがはめ込まれていました。高さは4メートルを超えます。空間を完全に二分していました。

重要文化財「雪月花図」 勝川春章 江戸時代 18世紀

それにしても何故に壁が作られたのでしょうか。展示ケースを見て驚きました。映り込みがほぼありません。皆無と言っても良いでしょう。結論からすれば漆喰の壁の効果です。ケースの背後に壁を置くことで、一切の光源をシャットアウト。映り込みを限りなく防いでいます。

ガラス自体も低反射の特別仕様です。いわゆるつなぎ目のスリットがなければ、すぐにはガラスがあることすら分かりません。

「柳橋図屏風」 桃山時代 17世紀

露出展示の試みもあります。うち1つが「柳橋図屏風」です。右隻より左隻へと大きな橋が架かっています。柳橋とは宇治橋を意味するそうです。時は桃山。柳がさも触手を伸ばすかのように枝を振り乱しています。なおケースの有無を問わず、写真は全て手持ちのスマートフォンで撮影しましたが、画像だけではどちらにガラスがあるのか見分けるのが難しいかもしれません。そのくらいガラスの映り込みが少ないわけです。

重要文化財「樵夫蒔絵硯箱」 伝本阿弥光悦 桃山〜江戸時代 17世紀

展示の設えにも注目です。至る所で屋久杉や吉野檜などの木材が使われているのが特徴です。中には奈良時代に由来する當麻寺の古材もありました。キャプションも木製のトレーの上に設置。展示ケース全体を床(とこ)にイメージしています。

国宝「紅白梅図屏風」 尾形光琳 江戸時代 18世紀

恒例の「紅白梅図屏風」もお出ましです。こちらはケース入り。とはいえ、この作品のために作られたケースです。よってガラスのスリットが屏風に重ならないように設計されています。

さて作品の足元にも目を向けてみましょう。一見すると畳敷きです。むしろ畳にしか見えません。私も畳と信じて疑いませんでした。

実のところ紙で畳を模した展示台でした。しかも一段高くなっているのは免震装置を兼ねているからです。あくまでも主役は作品です。作品保護のために最新の技術が用いられています。

陶芸などの立体展示も見事でした。伊万里や鍋島などの優品がずらり。いずれも個々の独立した免震台の上に置かれています。天糸は一切ありませんでした。

重要文化財「色絵桃花文皿」 江戸時代 17世紀末〜18世紀初期

特に惹かれたのが「色絵桃花文皿」です。葉のついた桃が3つ。白い花をつけた桃の枝と共に描かれています。赤い桃の表面はやや毛羽立っています。無数の点描です。極めて精緻です。いかにも鍋島らしい格調の高い一枚ではないでしょうか。

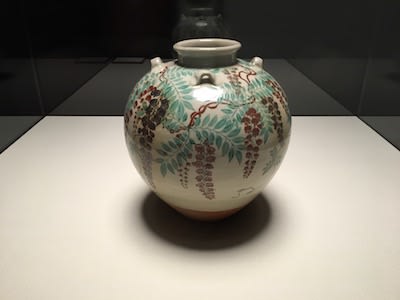

国宝「色絵藤花文茶壺」 野々村仁清 江戸時代 17世紀

杉本のこだわりが顕著に表れているのが「色絵藤花文茶壺」の展示でした。突如、現れるのは黒いボックスです。もちろん先の壁と同様の黒漆喰仕上げです。開口部は2箇所。名付けて特別室です。その中にただ1点、これまた特別に作られたケースの中に「色絵藤花文茶壺」が収められています。

国宝「色絵藤花文茶壺」 野々村仁清 江戸時代 17世紀

ケースは巨大です。天井の付近にまで達しています。照明は上部のみ。柔らかな光が降り注いでいます。例えれば月明かりでしょうか。最下部からの小さなスポットライトは一切ありません。藤壺は光で包まれていました。

展示環境の進化とともに、くっきりと作品の際立つ展示は、ほかの美術館でも見る機会が増えました。しかしMOAのリニューアルではあくまでも作品のありのままの美しさを引き出そうとしています。確かに造りや照明は凝ってはいるものの、過剰なまでに演出することはありません。

リニューアル前よりも空間に余裕を持たせた結果、出品点数自体は減ったようです。それでも80点。ラストを飾るのは杉本の「海景」から熱海の海をテーマにした連作でした。所蔵の仏教美術とのコラボレーションした映像も展示されています。

さらに館内の階段部分などの細かな仕上げも変化。真鍮を用いています。空間デザインは細部にまで及びます。展示室だけに留まりません。

ミュージアムショップ、カフェほか、サインシステムも一新しました。ショップのデザインも新素材研究所です。ポストカードなどのオリジナルグッズから、伝統工芸作家による器などの限定商品が販売されます。

最後に写真の情報です。リニューアル以降は原則、コレクションであればどなたでも自由に撮影が出来るようになりました。(杉本作品は不可。)但し露出展示にはセンサーがあり、近づきすぎると警報音が鳴ります。ご注意ください。

エントランスから本館へ向かう途中の「円形ホール」には、巨大な万華鏡のインスタレーションも設置されました。手がけたのは依田満・百合子です。世界最大の万華鏡の祭典で2年連続グランプリを受賞した世界的な万華鏡作家でもあります。

熱海は既に梅の見頃を迎えています。恒例の「紅白梅図屏風」だけでなく、選りすぐりのコレクションを、「最高の光りと場」(美術館サイトより)で見せようとする「特別名品展+杉本博司『海景ーATAMI』」。多くの方で賑わうのではないでしょうか。

本日リニューアルオープン.リニューアル記念名品展+杉本博司「海景-ATAMI」2017.02.05[日]-2017.03.14[火]会期中ー無休.低反射高透過ガラスにより肉眼に近い状態で観賞することができます... https://t.co/Lq3cI9bNOk

— MOA美術館 (@moa_museum) 2017年2月5日

3月14日まで開催されています。まずはおすすめします。

「リニューアル記念 特別名品展+杉本博司『海景ーATAMI』」 MOA美術館(@moa_museum)

会期:2月5日(日)~3月14日(火)

休館:会期中無休。

時間:9:30~16:30 *入館は16時まで。

料金:一般1600(1300)円、65歳以上1400円、大学・高校生1000(700)円、中学生以下無料。

*( )内は10名以上の団体料金。

住所:静岡県熱海市桃山町26-2

交通:JR線熱海駅8番乗り場より伊豆東海バスMOA美術館行にて終点下車。熱海駅よりタクシー5分。

注)写真は特別内覧会の際に美術館の許可を得て撮影したものです。

「禅ー心をかたちに」 東京国立博物館

「臨済禅師1150年・白隠禅師250年遠諱記念 特別展 禅ー心をかたちに」

10/18~11/27

東京国立博物館・平成館で開催中の「特別展 禅ー心をかたちに」の特別内覧会に参加してきました。

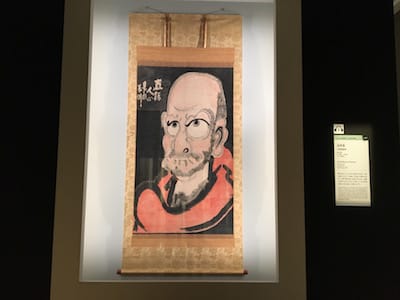

「達磨像」 白隠慧鶴筆 江戸時代・18世紀 大分・萬壽寺

冒頭から大変な迫力です。白隠の「達磨像」が待ち構えています。高さは約2メートル。ぎょろりとした目で上の方を凝視しています。衣の線は自由でかつ太い。輪郭線は即興的です。堂々たる姿ながら、親しみやすくもあります。達磨はもちろん禅の初祖です。これほどシンボリック描いた達磨をほかに知りません。

国宝「慧可断臂図」 雪舟等楊筆 室町時代・明応5(1496)年 愛知・齊年寺

禅に因む絵画も名品揃いでした。雪舟の「慧可断臂図」(えかだんぴず)はどうでしょうか。岩窟の中で座禅を組むのが達磨。顔面の表現はリアルです。ただし表情は伺えません。手前の僧は神光、のちの慧可です。参禅が許されず、決意を示すために左腕を切り落としたというエピソードを描いています。確かに血塗られた腕を右手で抱えていました。苦悶しているようにも見えなくはありません。両者の間の距離は近いようで遠い。張り詰めた空気を感じました。

日本に禅宗が導入されたのは鎌倉時代のことです。南北朝時代の末には、現在の臨済宗の本山、全14寺が出揃いました。そうした臨済宗の開山や本山の寺宝の展示も充実。各寺が所蔵する肖像や墨跡などが紹介されています。

重要文化財「蘭渓道隆坐像」 鎌倉時代・13世紀 神奈川・建長寺

例えば建長寺の開山である蘭渓道隆です。由来の「蘭渓道隆坐像」は眼光が鋭い。瞳の部分のみに水晶板がはめ込まれています。裏には金泥の線も用いられているそうです。やや突き出た下唇をはじめ、こけた頬、ないし筋肉の表現も写実的です。迫真的とも呼べるかもしれません。

重要文化財「夢窓疎石像」 自賛 無等周位 南北朝時代・14世紀 京都・妙智院

夢窓疎石も知られているのではないでしょうか。天龍寺の開山です。物静かに佇む僧を細かな線で写しとっています。像主の特徴をありのままに捉えた優品として評価されているそうです。

重要文化財「九条袈裟」 無関普門所用 中国 元時代・13~14世紀 京都・天授庵

無関普門所用の「九条袈裟」も興味深い資料です。また臨済宗大徳寺派の一休宗純に関する展示も目を引きました。禅の歴史の一端を追うことも出来ます。

時代を進めましょう。戦国、江戸時代です。戦国の武将も禅に帰依。多くの禅僧と交流を持ちました。いわゆるブレーンとして参謀役を務めた僧も少なくありません。禅宗寺院も各大名の庇護を受けて繁栄しました。

「織田信長像」 伝狩野永徳筆 安土桃山時代・16世紀 京都・総見院

伝永徳の「織田信長像」がお出ましです。天正10年の信長葬の際に掛けられたとも言われています。大徳寺の真筆ほどの凄みはありません。ただそれでも眉間の細かな皺や切れ長の目から、深い思慮、ないし神経質な性格を伺えるのではないでしょうか。

各武将と禅僧の関係を示す解説パネルも有用でした。ともかく禅展には数多くの人物が登場しますが、パネルなりで一度、整理してから見ると理解も深まるかもしれません。

左:「乞食大燈像」 白隠慧鶴筆 江戸時代・18世紀 東京・永青文庫

白隠と仙厓に着目したコーナーがありました。ともに膨大な禅画を描き、時に各地を渡り歩いては、庶民にわかりやすい形で布教した名僧です。白隠では「達磨像」、「乞食大燈像」、さらに「円相図」と続きます。また仙厓の「花見図」も賑やかです。たくさんの人が宴を楽しんでいます。誰一人、花を見ている者がいません。賛は「楽しみハ花の下より鼻の下」とありました。「花より団子」は今も昔も変わりません。

「十大弟子立像」 鎌倉時代・13世紀 京都・鹿王院

禅宗寺院の仏像や仏画も各地からやって来ました。鹿王院の「十大弟子立像」が真に迫ります。老若の弟子たち。所作はもちろん、表情にも同じものがありません。何かを訴えかけるように立っています。幸いにも露出での展示でした。ぐるりと一周、360度の角度から鑑賞することが可能です。

重要文化財「達磨・蝦蟇・鉄拐図」 吉山明兆 室町時代・15世紀 京都・東福寺

吉山明兆の「達磨・蝦蟇・鉄拐図」も見応えがあります。達磨に道教の仙人の2名を組み合わせた3幅対の作品です。所蔵は東福寺。作者の明兆は同時で活動した禅僧でした。中央の達磨の存在感が際立ちます。達磨図としては日本最大でもあるそうです。

国宝「油滴天目」 中国 南宋時代・12~13世紀 大阪市立東洋陶磁美術館

禅は人々に思想だけでなく、絵画や喫茶においても様々な影響を与えました。禅宗の喫茶において重宝されたのは唐物です。国宝の「油滴天目」が展示されていました。銀色の細かな斑紋が器の内側に広がっています。やや強めの照明です。器の輝きを引き出しています。

国宝「瓢鮎図」 大岳周崇等三十一僧賛 大巧如拙筆 室町時代・15世紀 京都・退蔵院

伝牧谿の「芙蓉図」も美しい。水墨の微妙なニュアンスが花の生気を表現しています。大巧如拙の「瓢鮎図」も出展中です。水中で泳ぐのは鮎。それを男は瓢箪で捕まえようとしています。竹は僅かに風に吹かれているのでしょうか。実に流麗です。湿潤な空気が画面を満たします。山の稜線は霞んでいました。

重要文化財「呂洞賓図」 雪村周継筆 室町時代・16世紀 奈良・大和文華館

雪村の「呂洞賓図」も面白いのではないでしょうか。龍の頭の上に立つのが呂洞賓。右手に瓶を持っています。上にはもう一体の龍が空を駆けています。瓶の中から飛び出しました。力漲る一枚です。一瞬の動きを画面に封じています。まるでアニメーションを見ているかのようでした。

重要文化財「龍虎図屛風」 狩野山楽筆 安土桃山〜江戸時代・17世紀 京都・妙心寺

ラストは禅寺に伝わる障壁画です。うちとりわけ見事なのは妙心寺に伝わる狩野山楽の「龍虎図屏風」でした。東博で展示されるのは2009年の「妙心寺展」以来のことかもしれません。

右隻に颯爽と姿を現れたのが龍。大風が吹き荒れています。対峙するのが左隻の虎です。雌雄で2頭います。雄の虎は龍に向かって吠えたてて威嚇しています。牙もむき出しです。竹が大きくしなっていました。一方で雌の虎は何やら物静かな様で様子を伺っています。これほど迫力のある龍虎図はほかに見当たりません。

左:「鷲図」 伊藤若冲筆 江戸時代・寛政10(1798)年 エツコ&ジョー・プライスコレクション

右:「旭日雄鶏図」 伊藤若冲筆 江戸時代・18世紀 エツコ&ジョー・プライスコレクション

後期からは特別出品として若冲の作品が2点加わりました。「旭日雄鶏図」 と「鷲図」です。ともにプライスコレクション。若冲自身も禅と深く関わっていたことは良く知られています。かの傑作、「動植綵絵」を寄進したのも臨済宗の相国寺でした。

チームラボ「円相 無限相」の前に立つチームラボ代表猪子寿之氏

なおこの日は禅の「円相」をテーマとしたチームラボの新作の発表もありました。場所は平成館の1階のロビーです。書の筆跡が円を描いては消えていきます。同じ形は2度と現れません。

特別内覧会時に加え、再度、11月20日(日)の午後に観覧してきました。

座禅体験撮影コーナー

すると館内は盛況。最初の展示室は最前列確保のための僅かな列も発生していました。ただ全般的に流れはスムーズです。ほかは特に待つこともなく、じっくり見ることが出来ました。

早くも会期末です。最終盤はひょっとすると混み合うことがあるかもしれません。

50年に1度のスケールだそうです。展示替えも多く、巡回前の京都会場とも作品がかなり異なりますが、今回ほど大規模な禅の展覧会は当分望めそうもありません。

時間に余裕をもってお出かけください。11月27日まで開催されています。

「臨済禅師1150年・白隠禅師250年遠諱記念 特別展 禅ー心をかたちに」 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:10月18日(火) ~11月27日(日)

時間:9:30~17:00。

*会期中の金曜日および10月22日(土)、11月3日(木・祝)、5日(土)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し7月18日(月・祝)、8月15日(月)、9月19日(月・祝)は開館。7月19日(火)は休館。

料金:一般1600(1300)円、大学生1200(900)円、高校生900(700)円。中学生以下無料

*( )は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

注)写真は特別内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

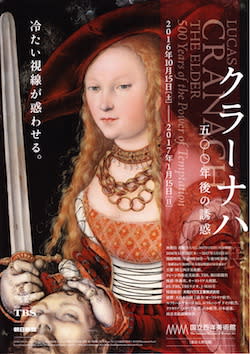

「クラーナハ展」 国立西洋美術館

「クラーナハ展ー500年後の誘惑」

2016/10/15~2017/1/15

国立西洋美術館で開催中の「クラーナハ展ー500年後の誘惑」のプレスプレビューに参加してきました。

ドイツ・ルネサンスを代表する画家のルカス・クラーナハ(1472〜1553)。これまでに国内でも単発的に作品が紹介されてきましたが、画業を俯瞰する回顧展が開かれたことは一度もありませんでした。

日本初のクラーナハ展です。絵画は40点。さらに版画が加わります。またクラーナハに刺激された近現代の美術家の作品も参照しています。

ルカス・クラーナハ(父)「ホロフェルネスの首を持つユディト」 1525/30年頃 ウィーン美術史美術館

タイトルにもある「誘惑」。チラシ表紙を飾る「ホロフェルネスの首を持つユディト」からして明らかでした。言うまでもなく剣を持つのがユディトです。剣は白い。正義を表します。両手で首を抱えています。彼がホロフェルネスです。既に息絶えて土色の顔をしています。口は半開きで目に光もありません。首の断片は生々しい。それこそ斬り立てなのでしょうか。赤い肉と白い骨が覗いています。

一方でユディトの顔色はやや赤い。僅かに興奮しているのかもしれません。目を細めて口をすぼめています。不敵な笑みに見えなくもありません。ブロンドの巻き毛は金の鉄線のように輝いていました。衣服の一部はサテンでしょうか。光沢感があります。まさに見る者を惑わすかのような妖しい魅力に満ちています。ホロフェルネスがやられたのも無理はありません。

なお「ホロフェルネスの首を持つユディト」は約3年間の修復を経ての初公開です。板の裂目の修復のほか、加筆や補彩の除去作業が行われました。

ルカス・クラーナハ(父)「ルクレティア」 1532年 ウィーン造形芸術アカデミー

「ルクレティア」はどうでしょうか。漆黒の闇を背景に浮かび上がる白い裸体。右手で短剣を持ち、胸を突いています。微かに血が滴り落ちていました。表情は明らかに苦しみ悶えています。身体を薄いヴェールで覆っていますが、殆ど透明で、本来の用途をなしていません。それゆえに裸体がより際立って見えます。官能的なまでの美しさをたたえていました。

ルカス・クラーナハ(父)「ヴィーナス」 1532年 シュテーデル美術館、フランクフルト

「ルクレティア」と対の「ヴィーナス」も妖し気です。やはり薄いヴェールが一枚。透明です。アクセサリーを身につけています。裸体は真珠のように白い。右手の指先がやや屈曲しています。笑みはどことなく挑戦的です。ヴィーナスと名付けられなければ、単に匿名の女性の裸を描いた作品にしか見えません。こうした裸体表現もクラーナハ画の魅力の一つと言えそうです。

ルカス・クラーナハ(父)「ザクセン選帝侯フリードリヒ賢明公」 1515年頃 コーブルク城美術コレクション

クラーナハが歴史の表舞台に現れたのは30歳。神聖ローマ帝国の中心であるウィーンでした。そこで人文主義者と交わり、画家として台頭します。1505年、ザクセン選帝侯フリードリヒ賢明公によって宮廷画家としてヴィンテンベルクに招かれました。

ルカス・クラーナハ(父)「聖カタリナの殉教」 1508/09年頃 ラーダイ改革派教会、ブダペスト

その頃の作品が「聖カタリナの殉教」です。もちろん主人公は聖カタリナ。しかし目を引くのは彼女を取り巻く情景描写です。空は裂け、隕石か雷が落ち、車輪は折れて曲がっています。もはや天変地異です。終末を迎えた世界のようにも見えなくありません。逃げ惑う人々は驚き慄き、混乱しています。凄まじい群像表現です。クラーナハはそれまでのドイツ絵画になかった鮮烈な絵画世界を作り上げました。

ルカス・クラーナハ(父)「夫婦の肖像(シュライニッツの夫婦?)」 1526年 ヴァイマール古典期財団

クラーナハが数多く制作し、最も得意としたのが肖像画でした。例えば「夫婦の肖像(シュライニッツの夫婦?)」です。モデルの記録こそありませんが、向き合う夫婦の姿は写実的と言えるのではないでしょうか。特に夫の顔面です。窪んだ目に高い鼻、そしてやや分厚い下唇をはじめ、こけた頬に細かな髭などが実に細かく描かれています。陰影は深い。彫像のような立体感さえあります。

習作ながらも真に迫るのが「フィリップ・フォン・ゾルムス=リッヒ伯の肖像習作」でした。モデルは一人の中年の男です。眉間には皺が重なり、口を強く閉じています。上目遣いで睨んでいます。怒っているのでしょうか。もはや解剖学的にまでにリアルです。対象を極めて克明に写し取っています。

レイラ・パズーキ「ルカス・クラーナハ(父)『正義の寓意』1537年による絵画コンペティション」 2011年 作家蔵

さて一方でクラーナハに絡む現代美術です。興味深いのレイラ・パズーキによる「ルカス・クラーナハ『正義の寓意』1537年による絵画コンペティション」でした。ご覧の通り、壁一面に並ぶのは「正義の寓意」。むろん複製画です。全部で95点。出来不出来に随分と差があります。作家が一人で描いたとは到底思えません。

ルカス・クラーナハ(父)「正義の寓意(ユスティティア)」 1537年 個人蔵

答えはワークショップでした。舞台は中国の深圳です。世界の複製画の約半数を生産する芸術村で行われました。100名の画家が参加。あえて個々の差異を強調するために7時間という制限時間が設けられました。そもそも「正義の寓意」には約100点のバリエーションがあります。クラーナハ自身も工房を運営し、分業体制で絵画を制作していました。レイラ・パズーキは絵画の複製や価値について問いかけているわけです。

ちなみに現代美術ではピカソ、デュシャン、それに川田喜久治や森村泰昌などの作品が登場します。クラーナハと現代美術。ともすると難しい組み合わせかもしれませんが、テーマ設定が明快だったこともあり、あまり違和感を覚えませんでした。500年後の現代もクラーナハの芸術は多方面に影響を与えているようです。

ルカス・クラーナハ(父)「メランコリー」 1533年(?) 個人蔵

会場のラストにいささか不思議な印象を与える作品がありました。「メランコリー」です。たくさんの裸の赤ん坊が手足を振り上げては踊っています。笛を吹き、太鼓を叩いている子もいました。右手には女性が一人。デューラーの「メランコリア」の擬人像を借りています。とはいえ、単に市井の若い女性のようにも思えなくはありません。何かに憂いているのでしょうか。ナイフで木を削っています。後方には黒い雲が迫り、たくさんの魔物たちが近づいています。魑魅魍魎としていて恐ろしい。ルターの占星術的発想の影響を受けているそうです。デューラーが憂鬱を芸術家の気質として表現したのに対し、クラーナハはあくまでも打ち払うべき脅威として描きました。

国内初のクラーナハ展。今回ほどのスケールで見られる機会は今後なかなか望めそうもありません。その意味では一期一会の展覧会と言えそうです。

「芸術新潮2016年11月号/クラーナハ特集/新潮社」

「芸術新潮2016年11月号/クラーナハ特集/新潮社」改めて11月3日の祝日に見てきましたが、場内は思いの外に空いていました。スムーズです。クラーナハ画の細部の精緻な描写もじっくり味わうことが出来ました。

2017年1月15日まで開催されています。東京展終了後は大阪の国立国際美術館へと巡回(2017/1/28〜4/16)します。

「クラーナハ展ー500年後の誘惑」(@tbs_vienna2016) 国立西洋美術館

会期:2016年10月15日(土)~2017年1月15日(日)

休館:月曜日。但し1月2日は開館。年末年始(12月28日~1月1日)。

時間:9:30~17:30

*毎週金曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園7-7

交通:JR線上野駅公園口より徒歩1分。京成線京成上野駅下車徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅より徒歩8分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

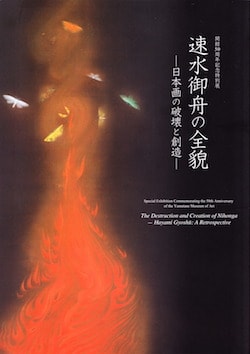

「速水御舟の全貌ー日本画の破壊と創造」 山種美術館

「開館50周年記念特別展 速水御舟の全貌ー日本画の破壊と創造」

10/8~12/4

山種美術館で開催中の「開館50周年記念特別展 速水御舟の全貌ー日本画の破壊と創造」のプレスプレビューに参加してきました。

国内屈指、約120点の御舟作品を所蔵する山種美術館。約7年ぶりの御舟単独の回顧展です。

出品は80点超。うち56点が山種コレクションです。ほかの美術館の作品も加わります。

「瘤取之巻」 1911(明治44)年 山種美術館 *11/8より場面替

御舟こそチャレンジングな日本画家はいなかったかもしれません。14歳で歴史画の松本楓湖の画塾に入門した御舟は、屋外で写生を行うにとどまらず、絵巻、宋元画、琳派の作品を模写しては学びました。冒頭、17歳の時に描いたのが「瘤取之巻」です。入門3年目。もちろん若書きながらも筆は細かい。さらに御舟は「北野天神縁起絵巻」も模写。貪欲に古典を接収します。

右:「焚火(秋の朝)」 1913(大正2)年 霊友会妙一コレクション

樹木に煙る「焚火」は大観の様式を思わせる一枚です。南画と朦朧体を半ば折衷しています。本作は原三渓の旧蔵品です。御舟は先立つこと2年前、「萌芽」を文展に出品。落選するも、後の展示で原三渓の目にとまり、買い上げとなったそうです。若き御舟の才能を見抜いたのでしょうか。支援を受けました。

右:「黄昏」 1917(大正6)年 霊友会妙一コレクション

左:「山科秋」 1917(大正6)年 山種美術館

「山科秋」を描いたのは23歳。この頃から御舟の語る「群青中毒」に語ります。ピカソならぬ青の時代です。作品自体は南画風。確かに群青が滲み出ています。「黄昏」は青がさらに深い。手前から奥へと風景が縦に積み上がっています。古径の旧蔵品でもあったそうです。

「洛北修学院村」 1918(大正7)年 滋賀県立近代美術館 展示期間:10/8〜11/20

群青の最たる作品が「洛北修学院村」ではないでしょうか。もはや青が主役。山も里も全てを飲み尽くしています。後方が比叡山です。手前には里があり、人の姿も垣間見えます。青は徹底したのか、人の衣服にまで及んでいました。松林が密に重なる緑深き光景です。それを青でまとめあげます。幻想的ですらありました。

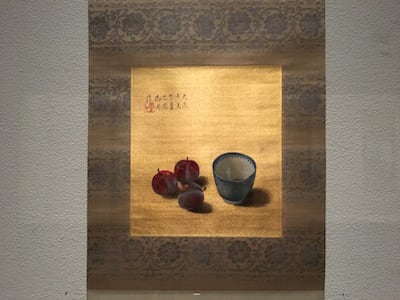

「茶碗と果実」 1921(大正10)年 東京国立近代美術館 展示期間:10/8〜11/6

一転して眩い金色が目に飛び込んできました。「茶碗と果実」です。果実はあんずの一種、赤というよりもワイン色に染まっています。茶碗は薄手です。口の部分がゆがんでいます。いかにも冷ややかで硬い。御舟の高い写実力は対象の質感を見事に引き出しています。興味深いのは影が付いていることです。そもそも器と果実のモチーフは西洋の静物画の系譜に連なります。同時代の劉生の影響を受けていると考えられているようです。

「灰燼」 1923(大正12)年 山種美術館

御舟は関東大震災を院展の会場で被災しました。「灰燼」です。被災後の街の様子をスケッチ。それを元に描きました。一面の瓦礫に無人の家屋がぽつぽつと建っています。空は灰色です。電柱でしょうか。細く縦の線がのびています。本作は生前、未発表だったそうです。思うところがあったのかもしれません。没後、アトリエから発見されました。

「樹木」 1925(大正14)年 霊友会妙一コレクション

御舟の眼差しは時に特異です。「樹木」には驚きました。軽井沢で目にしたブナを描いています。樹木は太くて逞しく、何やら人体の一部のようにも見えなくもありません。蔦と絡み合う様は官能的でもあります。感心したのは樹木表面の描写でした。木目を示すためでしょうか。筆を横に塗り重ねて立体感を生み出しています。まるで油画のようです。光は手前から当たっているのかもしれません。胡粉が白く瞬いていました。

重要文化財「名樹散椿」 1929(昭和4)年 山種美術館

昭和以降としては初めて重要文化財に指定された「名樹散椿」も出展。構図は琳派風です。強いて言えば其一の線を連想させます。樹は葉と花をたくさん付けてはたわむいています。五色の椿はかなり散っていました。よく知られるように背景は金箔でも金泥でもなく、まきつぶしです。金沙子を隙間なく敷き詰めてマットな質感を表現しています。

「翠苔緑芝」 1928(昭和3)年 山種美術館

質感といえば「翆苔緑芝」も面白い。金地の大作の屏風です。可愛らしい白兎と黒猫にも目を奪われますが、左隻の紫陽花の質感が際立っています。ひびが入り、やや泡立っているように見えないでしょうか。これは絵具の中に薬品、おそらくは重曹を入れて出来たものだそうです。絵具の一つとっても御舟の表現への飽くなき探究は留まることを知りません。

ともすると人物画を苦手としていたとも言われる御舟ですが、渡欧中にグレコの絵画などを見て感化。帰国後は意欲的に描くようになります。

「花ノ傍」 1932(昭和7)年 株式会社歌舞伎座

その結実が「花の傍」です。ストライプのモダンな着物の女性。安井曾太郎の「婦人像」との関係も指摘されています。それにしても御舟、どうしてもストライプを描きたかったのでしょう。よく見れば帯はおろか、椅子もテーブルクロスもストライプです。色は鮮やか。巧みに交差させています。あえて描いた花瓶がモデルの顔の向こうに隠れているのも興味深いところでした。実験的な構図と言えるかもしれません。床の市松模様もストライプを引き立てていました。

「豆花」 1931(昭和6)年 山種美術館

晩年に至るにつれ、作品はより装飾的でかつ構成的な傾向を帯びていきます。さらに抽象的とも言えるのが「豆花」です。横へ向かって伸びる茎の形態は極めて複雑です。触手はまるで毛細血管のようです。半ば不自然にまで屈曲しています。

「あけぼの・春の宵」 1934(昭和9)年 山種美術館

私が一番好きな桜の作品も展示されていました。「春の宵」です。「あけぼの」と対の一枚。闇夜を背に一本の桜が花を散らせています。ひらひらと舞う花びらはまるで桜が涙を流しているかのようです。物悲しい。月はあまりにもか細く、消え入りそうです。最後の力を振り絞るべく、僅かな光を放っています。これほど叙情的な桜の絵を私はほかに知りません。

「牡丹花(墨牡丹)」 1934(昭和9)年 山種美術館

水墨の名手と言っても差し支えないのではないでしょうか。一例が「牡丹花」です。墨の滲みを最大限に活かした花びら。花弁の中からは黄金色の光が放たれています。一方の葉は淡彩です。限りなく薄い緑色をしています。時折、墨が混じります。見事なニュアンスでした。

重要文化財「炎舞」 1925(大正14)年 山種美術館

御舟作で最も知られる「炎舞」は、第2会場、小さな展示室で公開されていました。暗室に灯る火炎。やや図像的な表現は仏画の様式を参照したとも言われています。輝かしいというよりも、もはや神々しい。辺りを舞う蛾を祝福し、また闇を焦がしています。照明が見事でした。見ていると炎に吸い込まれそうになります。「炎舞」のための空間です。「山種に炎舞あり。」と言わんばかり展示でした。

最後に展示替えの情報です。会期途中、一部作品が入れ替わります。(前後期各73点。)

「速水御舟の全貌ー日本画の破壊と創造 出品リスト」(PDF)

前期:10月8日~11月6日

後期:11月8日~12月4日

青の時代の超細密描写で知られる「京の舞妓」(東京国立博物館蔵)は11月22日からの展示です。ご注意ください。

私が日本画を好きになった切っ掛けの一つが、かつての三番町時代の山種美術館で御舟作品を見たことでした。まさに「破壊と創造」です。僅か40年の人生の中でも、御舟は常に変化を求め、新たな表現に挑戦し続けました。その偉大な画業を改めて振り返る良い機会と言えそうです。

カタログが新たに刊行されました。図版、解説、年譜、および山崎館長の論文をはじめ、同館顧問の山下先生と美術史家の板倉先生による対談とテキストも充実しています。とりわけ御舟と中国絵画との関連の指摘が興味深いのではないでしょうか。永久保存版となりそうです。

12月4日まで開催されています。やはりおすすめします。

「開館50周年記念特別展 速水御舟の全貌ー日本画の破壊と創造」 山種美術館(@yamatanemuseum)

会期:10月8日(土)~12月4日(日)

休館:月曜日。(但し9/19は開館、9/20は休館)

時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。

料金:一般1200(1000)円、大・高生900(800)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*きもの割引:きもので来館すると団体割引料金を適用。

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。渋谷駅東口より都バス学03番「日赤医療センター前」行きに乗車、「東4丁目」下車、徒歩2分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

| « 前ページ | 次ページ » |