都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

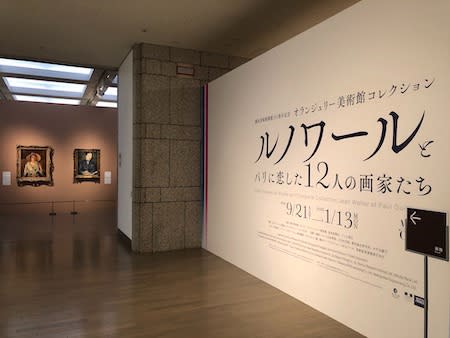

「ルノワールとパリに恋した12人の画家たち」 横浜美術館

「オランジュリー美術館コレクション ルノワールとパリに恋した12人の画家たち」

2019/9/21~2020/1/13

横浜美術館で開催中の「オランジュリー美術館コレクション ルノワールとパリに恋した12人の画家たち」の特別鑑賞会に参加してきました。

パリのセーヌ川岸に位置し、印象派とエコール・ド・パリのコレクションで定評のあるオランジュリー美術館の作品が、約21年ぶりにまとまって日本へとやって来ました。

出展数は、同館の所蔵する146点のうちの69点で、モネ、シスレー、セザンヌから、マティス、ピカソ、ドラン、スーティンら13名の画家の絵画が公開されていました。

右:アンドレ・ドラン「ポール・ギヨームの肖像」 1919年

左:アンドレ・ドラン「大きな帽子を被るポール・ギヨーム夫人の肖像」 1928-1929年

さて今回のオランジュリー美術館展ですが、何も漫然とコレクションが並んでいるわけではありませんでした。と言うのも、2人の人物、すなわちオランジュリー美術館の基礎を築き、コレクターでかつ画商でもあった、ポール・ギヨームとドメニカ夫人にスポットを当てて作品を紹介しているからでした。

アメデオ・モディリアーニ「新しき水先案内人ポール・ギヨームの肖像」 1915年

1891年、パリの一般的な家庭に生まれたポール・ギヨームは、自動車工場で働いていた20歳の頃、ゴムの積荷ともに輸入されたアフリカの彫刻と出会いました。それに惹かれたのか工場の窓に飾っていると、詩人アポリネールの目に留まり、彼を介してパリの若手芸術家と交流するようになりました。当時のパリでは、前衛的な芸術家がアフリカの彫刻に強い関心を寄せていて、ギヨームもアフリカ彫刻の仲買人をしては、フランスで初の写真集「ニグロ彫刻」を刊行するなどして活動しました。

ポール・ギヨームの邸宅(フォッシュ通り22番地、1930年頃):ポール・ギヨームの書斎 当時の写真や資料に基づく再現模型(1/50) オランジュリー美術館

そして1914年、23歳でアフリカ美術と同時代の美術を扱う画廊を開設すると、モディリアーニやスーティンら、まだ評価を得ていなかった画家を支援してコレクションを重ねました。さらに1927年には自らのコレクションを公開する「邸宅美術館」を構想するものの、42歳にて亡くなったため、生前の公開には至りませんでした。結果的にコレクションを引き継いだのは、後に有名な建築家であるジャン・ヴァルテルと再婚した、妻のドメニカ(本名:ジュリエット・ラカーズ)でした。

マリー・ローランサン「ポール・ギヨーム夫人の肖像」 1924-1928年頃

ブルジョワ的な嗜好を好んでいたドメニカは、前衛的な作品を売却する一方で、より古典的な作風の絵画をコレクションに加えました。そしてヴァルテルを事故で亡くし、暗殺未遂の訴訟問題というスキャンダラスな話題で世の注目を集めるも、1950年代以降、ヴァルテルとギヨームの名を冠することを条件に、コレクションを国家へ売却しました。結果的にオランジュリー美術館でのコレクションの常設展示が始まったのは、ドメニカの没してから約7年経った、1984年のことでした。

オーギュスト・ルノワール「桟敷席の花束」 1878-1880年頃

タイトルに掲げられたルノワールは8点出展されていました。中でも目を引くのは「ピアノを弾く女性たち」で、印象派の画家として、初めて政府から美術館へ収蔵するために制作を依頼された作品の1枚でした。実のところルノワールは、ピアノの練習をテーマにした同様の構図を、油彩とパステルにて計6点ほど描き、うち1枚が買い上げられました。現在はオルセー美術館へと収められています。

オーギュスト・ルノワール「ピアノを弾く少女たち」 1892年頃

オランジュリーの「ピアノを弾く女性たち」は、最初に描かれたスケッチ的な性格を伴っていて、手前のピアノを弾く女性に焦点が当てられる一方、背景に具体的な描写はなく、色面のみを筆で広げるように簡略化して表現していました。少し離れて眺めると、鍵盤の上の手や椅子、そして譜面を読みつつピアノに向かう女性の表情へ、ぴたりとピントが合うような印象を与えられるかもしれません。

アンリ・マティス「赤いキュロットのオダリスク」 1924-1925年頃

マティスにも優品が多かったのではないでしょうか。「赤いキュロットのオダリスク」は、画家の代名詞ともいえる赤色のキュロットを履き、ソファに横たわる女性を描いていて、背景の花柄の華やかなパネルを色鮮やかに表していました。ギヨームも1918年に画廊で「マティスとピカソの作品展」を開催して作品を購入するも、ギヨームの死後、妻のドメニカは1910年代の大型の作品を手放し、このような装飾性の強い「ニースの時代」と呼ばれる作品のみを手元に残しました。

右:パブロ・ピカソ「布をまとう裸婦」1921-1923年頃

左:パブロ・ピカソ「大きな静物画」 1917-1918年

この他、ルソーやピカソにも見入る作品が多い中、ハイライトはドランとスーティンにあるとしても過言ではありません。実際にドランは出展画家のうち最多の13点、またスーティンは8点出ていて、ゆうに2名の画家にて作品総数の3割以上を占めていました。私もこれほどまとまった数でドランとスーティンを見たのは初めてでした。

アンドレ・ドラン「アルルカンとピエロ」 1924年頃

ドランの「アルルカンとピエロ」は、ギヨームから注文を受けて描いた作品で、ギターを持ちながら、楽しげと言うよりも、不思議と真面目な表情を浮かべた二人の人物を表していました。ピエロのモデルはギヨーム本人とも指摘されていて、夫妻にとって重要な作品でもあったのか、ギヨーム邸の居間の中央に飾られていたそうです。ギヨームは亡くなるまでドランと信頼関係にあり、数十点の作品を所有していた上、ドメニカもドランを評価しては、計28点の作品を手元に残しました。

スーティンはギヨームが早い段階から関心を持った画家の1人で、現在もオランジュリー美術館にあるスーテインの作品群が、ヨーロッパの「最も充実した」(解説より)コレクションとして知られています。

シャイム・スーティン「牛肉と仔牛の頭」 1925年頃

そのスーティンでは「牛肉と仔牛の頭」が並々ならぬ迫力を見せていました。牛の大きな肉塊と頭部がフックにぶら下がる光景を捉えていて、さも血のように赤く、ねっとりと塗られた絵具の質感から、生々しい肉の感触が伝わってきました。スーティンは牛の屠畜体に関心を寄せていて、本作を制作した1925年には、約10点も同様のテーマの作品を描きました。

シャイム・スーティン「七面鳥」 1925年頃

さらに同じく赤を基調としつつも、朽ちては腐乱していく様子を描いたような「グラジオラス」や、鳥が断末魔の叫びを上げて身悶えするかのような「七面鳥」なども、スーティンならではの絵具の熱気を感じられる作品ではないでしょうか。一目見て頭に焼き付くほどに鮮烈な印象を与えられました。

シャイム・スーティン「白い家」 1918年頃(あるいは1933年?)

またおそらく南仏のカーニュか、スペイン国境近くの町を描いたとされる「白い家」は、もはや地面が波打ち、世界がねじれていき、色彩の中に崩壊していくかのようでした。一見、温かみのある色彩でまとめられつつも、破滅的な風景とさえ言えるかもしれません。

正面:アンドレ・ドラン「長い椅子の裸婦」 1929-1930年

左手前:アンドレ・ドラン「アルルカンとピエロ」 1924年頃

オランジュリーのコレクションゆえに、事前に質の高い内容であることは想像していましたが、これほどエコール・ド・パリの画家の作品が充実しているとは思いませんでした。最後にドランとスーティンの展示室に入って、思わず興奮してしまったことを付け加えておきます。

右:アンドレ・ドラン「ポール・ギヨームの肖像」 1919年

左:アンドレ・ドラン「大きな帽子を被るポール・ギヨーム夫人の肖像」 1928-1929年

どちらかと言えば土日の朝方に混み合う傾向があるそうです。一方で、金曜と土曜の夜間は大変に余裕があるとのことでした。

金曜・土曜は夜間開館日!夜のヨコハマ美術館もいいのでは? pic.twitter.com/XPsqhl9nve

— ルノワールと12人展@横浜【公式】 (@Renoir_12) November 2, 2019

オランジュリー美術館では所蔵作品の大半が常設展示されていることから、作品が館外にまとめて公開されるのは珍しいそうです。今回は美術館の改修工事に伴って、来日が実現しました。

横浜美術館のみの単独の開催です。巡回はありません。2020年1月13日まで開催されています。

「横浜美術館開館30周年記念 オランジュリー美術館コレクション ルノワールとパリに恋した12人の画家たち」(@Renoir_12) 横浜美術館(@yokobi_tweet)

会期:2019年9月21日(土)~2020年1月13日(月・祝)

休館:木曜日。但し12月26日は開館。年末年始(12月28日~1月2日)。

時間:10:00~18:00

*会期中の金曜・土曜は20時まで。

*但し1月10日~12日は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1700(1600)円、大学・高校生1200(1100)円、中学生700(600)円、小学生以下無料、65歳以上の当日料金は1600円(要証明書、美術館券売所でのみ発売)

*( )内は20名以上の団体料金。要事前予約。

住所:横浜市西区みなとみらい3-4-1

交通:みなとみらい線みなとみらい駅3番出口から徒歩3分。JR線、横浜市営地下鉄線桜木町駅より「動く歩道」を利用、徒歩約10分。

注)写真は特別鑑賞会の際に主催者の許可を得て撮影しました。絵画作品は全て「オランジュリー美術館 ジャン・ヴァルテル&ポール・ギヨーム コレクション」。

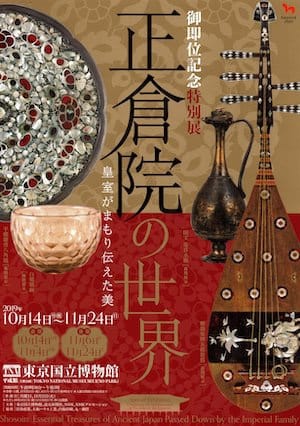

「正倉院の世界―皇室がまもり伝えた美―」 東京国立博物館・平成館

「御即位記念特別展 正倉院の世界―皇室がまもり伝えた美―」

2019/10/14~11/24

東京国立博物館・平成館で開催中の「御即位記念特別展 正倉院の世界―皇室がまもり伝えた美―」のプレスプレビューに参加してきました。

奈良の正倉院宝物、及び法隆寺に伝来し、現在は法隆寺宝物館に収蔵された法隆寺献納宝物が、天皇陛下の御即位を祝して、東京国立博物館にて一同に公開されました。

「東大寺献物帳(国家珍宝帳)」(部分) 奈良時代・天平勝宝8(756)年 正倉院宝物 *前期展示

冒頭は正倉院宝物を献納した光明皇后のゆかりの品々で、皇后が聖武天皇の遺愛品を東大寺の盧舎那仏に捧げた目録である「東大寺献物帳」などが出展されていました。

献納の趣旨も記録され、目録の続く同献物帳は、全面に御璽が押されていて、最初の正倉院宝物の起こりを伝える重要な資料としても知られています。会場には一部の意訳も付されていて、献納によって御霊を助けたいとする、皇后の天皇に対しての深い愛情を見ることも出来ました。

「平螺鈿背円鏡」 中国 唐時代・8世紀 正倉院宝物 *前期展示

聖武天皇の遺愛品としては「平螺鈿背円鏡」も目を引くかもしれません。鏡の背の部分には夜光貝や琥珀により宝相華文様が表されていて、文様の間に散りばめられたトルコ石の粒とともに、輝かしい光を放っていました。

「鳥毛帖成文書屛風(6扇のうち2扇)」 奈良時代・8世紀 正倉院宝物 *前期展示

同じく天皇の遺愛した「鳥毛帖成文書屛風」も見どころの1つではないでしょうか。8文字2行によって座右の銘が記された屏風で、文字には鳥の毛が貼り重ねられていました。なお毛は日本のキジとヤマドリの羽が使われていることが分かっていて、ちょうど毛の部分の波が筆の跡のようにも見えるかもしれません。

「花氈」 中国 唐時代・8世紀 正倉院宝物 *前期展示

一際大きな「花氈」に目を奪われました。中央に打毬に興じる唐子を配し、2種類の花卉文の列を交互に並べ、周囲を淡い青の帯で縁取ったフェルト製の敷物で、おそらくは中央アジアから唐と新羅を経由して伝えられました。唐子の細かな表情など、いわば絵画な表現が見られる点も興味深いかもしれません。

「螺鈿紫檀五絃琵琶」 中国 唐時代・8世紀 正倉院宝物 *前期展示

ハイライトは、正倉院宝物でも良く知られた琵琶の1つ、「螺鈿紫檀五絃琵琶」でした。古代インドに起源を持ち、世界で唯一現存する五絃の琵琶で、螺鈿や玳瑁などにより精緻な装飾が施されていました。

「螺鈿紫檀五絃琵琶」 中国 唐時代・8世紀 正倉院宝物 *前期展示

そして前面だけでなく、背面には実に見事な宝相華文が表されていて、まさに息をのむばかりの美しさを見せていました。また360度から見られる展示ケースのため、琵琶をぐるりと一周、余すことなく堪能することも出来ました。

模造「螺鈿紫檀五絃琵琶」 平成31(2019)年 正倉院事務所

ここで興味深いのは、「螺鈿紫檀五絃琵琶」の復元模造品が合わせて出展されていることでした。というのも、宮内庁では1972年より、正倉院宝物を忠実に再現した模造品を制作する事業を進めていて、同琵琶も約8年余りかけて作られました。ともすると原品と見間違うほどに高い再現度ではないでしょうか。

また場内には復元琵琶によって演奏された音色もBGMとして流されている上、模造制作のプロセスを捉えた映像も公開されていました。実のところ、今回の展覧会では琵琶に限らず、こうした一連の精巧な模造品もいくつか出展されていて、互いに見比べることも可能でした。

「壬申検査関係写真」横山松三郎撮影 明治5(1872)年 東京国立博物館 *前後期各2枚ずつ

この他、主に江戸時代から現代へと至る宝物の調査、修復作業、そして模造制作に関した資料展示もあり、正倉院宝物をどのように現代へ受け継いでいくのかについての知見を得ることも出来ました。

「塵芥」 飛鳥~奈良時代・7~8世紀 正倉院宝物 *通期展示

中には既に原型を失った残片である塵芥までが出品されていました。こうした塵芥を整理し、素材を調査することが、染織品の復元などにとって大切なことだそうですが、一連の保存、修復の活動を細かに紹介している点も、今回の正倉院展の最大の特徴と言えそうです。

「正倉院南倉(一部再現)」展示風景 *一般撮影可能エリア

ラストには巨大な正倉院の宝庫の模型が姿を現しました。いずれも南倉と中倉の一部を実寸で再現したもので、思いの外に高い床下など、宝庫のスケールを体感的に味わうことが出来ました。

模造「螺鈿紫檀阮咸」 明治32(1899)年 東京国立博物館 *一般撮影可能エリア

同模型と、同エリアにある模造の「模造 螺鈿紫檀阮咸」などは一般会期中においても撮影が可能です。また明治初期の宝庫内を再現したVR映像も臨場感がありました。さらに宝庫を開封する際の映像なども、あわせてお見逃しなきようにご注意下さい。(本エントリの写真は報道内覧会の際に主催者の許可を得て撮影しました。)

「伎楽面 酔胡王」 飛鳥~奈良時代・7~8世紀 東京国立博物館(法隆寺献納宝物) *前期展示

最後に混雑の情報です。ちょうど10月26日より奈良国立博物館にてはじまった展覧会の例を挙げるまでもなく、「正倉院展」は大変な人気があります。よって東京でも会期早々から多くの方が詰め掛け、入場規制も行われています。

手前:「銀薫炉」 中国 唐または奈良時代・8世紀 正倉院宝物 *前期展示

少なくとも10月25日の時点において最も待ち時間が長くなったのは、10月22日の朝10時の段階での60分待ちでした。その後は平日も朝を中心に30分程度の待ち時間が発生し、昼前から縮小し、午後に解消する状況が続いているようです。今のところ朝から午前中に混雑が集中しています。待ち時間は公式rアカウント(@shosoin_tokyo19)がこまめに発信しています。

「正倉院の世界―皇室がまもり伝えた美―」展示風景

「正倉院の世界―皇室がまもり伝えた美―」作品リスト

前期:10月14日(月・祝)~11月4日(月・休)

後期:11月6日(水)~11月24日(日)

特設ショップで販売中のオリジナルグッズで、「かわいい!」というお声を多数頂戴しているのがマーブルチョコ缶。撥鏤碁子の文様がプリントされています。とってもかわいらしくて、しかもチョコレートがとってもおいしい、逸品です。 pic.twitter.com/fFtPdupGJs

— 正倉院の世界―皇室がまもり伝えた美― (@shosoin_tokyo19) October 18, 2019

会期は展示替えを挟んでも僅か1ヶ月強です。後半は混雑に拍車がかかることも予想されます。当面は金、土曜日の21時までの夜間開館が狙い目となりそうです。

「正倉院中倉(一部再現)」展示風景 *一般撮影可能エリア

11月24日まで開催されています。

「御即位記念特別展 正倉院の世界―皇室がまもり伝えた美―」(@shosoin_tokyo19) 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:2019年10月14日(月)~11月24日(日)

時間:9:30~17:00。

*会期中の金・土曜、及び11月3日(日・祝)、11月4日(月・休)は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。ただし10月14日(月・祝)と11月4日(月・休)は開館し、11月5日(火)は休館。

料金:一般1700(1400)円、大学生1100(800)円、高校生700(400)円。中学生以下無料

*( )は20名以上の団体料金。

*本展観覧券で、会期中観覧日当日1回に限り、総合文化展(平常展)も観覧可。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

注)写真は報道内覧会の際に主催者の許可を得て撮影しました。

「士 サムライ―天下太平を支えた人びと―」 江戸東京博物館

「士 サムライ―天下太平を支えた人びと―」

2019/9/14~11/4

江戸東京博物館で開催中の「士 サムライ―天下太平を支えた人びと―」のプレス内覧会に参加してきました。

昨今、日本の1つの象徴的な存在として扱われることも少なくないサムライ。しかし武士や浪人、そして文字通り侍には、漠然としたイメージこそ思い浮かびながらも、どのように暮らし、また仕事をしていたのかなどは、必ずしも良く知られているとは言えません。

そうした主に江戸時代のサムライに関する絵画、資料、古写真、道具類が、約200点(展示替えあり)もまとめて江戸東京博物館へとやって来ました。

「関ヶ原合戦図屏風」 嘉永7(1854)年 関ヶ原町歴史民俗資料館

はじまりは江戸前史、歴史を決定付ける天下分け目の戦いを舞台とした「関ヶ原合戦図屏風」でした。六曲一双の大画面には両軍入り乱れて戦うサムライの姿が描かれていて、旗や馬印などによって、それぞれの部隊の動きなども細かに表されていました。まさに関ヶ原による武功こそが江戸時代の大名の起点でもあったため、それを記録するためか、数多くの屏風や絵巻が制作されました。

「陣備図 大御先鋒日之丸御備」 江戸時代中期 徳川林政史研究所

江戸時代の軍団を伝える驚くべき巨大な資料に目を奪われました。それが「陣備図 大御先鋒日之丸御備」で、全18種にも及ぶ軍団の陣容を10帖もの折本にて俯瞰的に表した作品でした。あまりにも大きいために一目で全体を捉えることは叶いませんが、おそらくは寛政時代の尾張徳川家の軍制改革の際に成立したと伝えられています。

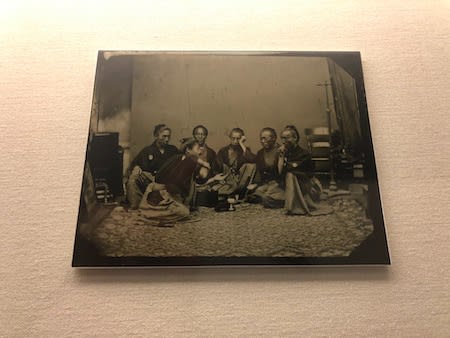

右:「薩摩藩の役人」 フェリーチェ・ベアト撮影 1863~1870年頃 個人蔵

江戸の街並みや人々の姿をリアルに伝える古写真も見どころかもしれません。文久3年に来日した写真家のフェリーチェ・ベアトは、日本各地の風景を撮影していて、中には薩摩藩の役人や江戸の夜警など、当時の武士の姿を克明に捉えていました。何気ない表情など、人々の息遣いを肌で感じられる作品と言えそうです。

さて江戸時代に入って戦乱が終わり、いわゆる太平の世が訪れると、サムライたちは城下町に定住し、いわゆる行政官僚、つまり役人としての仕事を果たすことになりました。

右下:「大熊善太郎所用軍扇」 幕末 江戸東京博物館

うち旗本御家人とは、将軍に仕える家臣のうち禄高1万石未満の者のことで、そうした御家人らが実際に所用した陣羽織や扇、儀礼服なども出展されていました。

左:「朱房付十手」 江戸時代後期 江戸東京博物館

時代劇でお馴染みの十手も目を引きました。町奉行の与力は、長さ30センチほどの真鍮製と、それより長い鉄製の十手を持っていて、捕物の現場では後者を用いつつ、前者は身分を示すためのものとして使っていました。

左:「紺絲威胴丸」 遠山景元所用 江戸時代中期 靖國神社遊就館

今も有名な個々のサムライに関した資料展示も見過ごせません。このうち江戸の町奉行の大岡忠相は、菩提寺に伝わる煙草盆や自筆の家訓、そして同じく町奉行で遠山の金さんこと遠山景元では、子孫に残された具足などが展示されていました。

下:「火事図巻」 長谷川雪堤模 文政9(1826)年 江戸東京博物館

火災や洪水が発生した江戸において、災害時に出動し、被害拡大に尽力したのがサムライたちでした。火災では幕府の定火消や大名火消、そして水災では町奉行所の与力や同心がともに出動し、町火消しや船運業者と協力して災害に対処しました。いわば現代における災害レスキュー隊の役割を果たしていたのかもしれません。

「白羅紗地桐紋入火事装束」 幕末〜明治時代初期 江戸東京博物館

火事場を指揮するために着用した火事装束が思いの外にゴージャスでした。羽織、胸当、兜頭巾などからなる一式で、 生地には熱に強い毛織りなども用いられていました。戦のない時代においてサムライは、甲冑に代わる存在として、こうした火事装束を尊んでいた面もあったそうです。自らの威容を高める意味もあったのかもしれません。

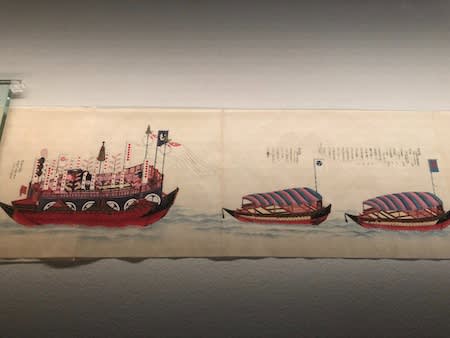

「江戸幕府所持船図巻」 江戸時代後期 江戸東京博物館

「江戸幕府所持船図巻」は、御座船や天地丸など、幕府が所持する船を描いた絵巻で、水害時には被災者の渡川を援助したり、流出物の撤去作業にあたりました。火事が頻繁に起こったこと知られる江戸は、実は水害にも多く見舞われていて、暴風雨の後は地盤の低い地域を中心に浸水の被害を受けました。約250年の間に、100回以上も洪水が発生した記録も残されています。

「川崎平右衛門 肖像画」(複製) 府中市郷土の森博物館

身分が固定化していた時代ではありましたが、サムライと町人、そして百姓の間は、何も全て断絶していたわけではありませんでした。中でも興味深いのは、武蔵国の多摩の名主出身の川崎平右衛門なる人物で、幕府に才覚を見出されては新田の経営などにあたり、後には代官として美濃や石見の幕領支配にも携わるなどサムライとしても活動しました。もちろん苗字の使用と帯刀も許されました。

左:「萌葱羅紗地 レクション羽織」 幕末 江戸東京博物館

江戸時代のサムライの様相を変化させた切っ掛けの1つが、ペリー来航より開国、開港へと至った、幕末にかけての対外政策でした。幕府は西洋式の軍制を目指し、洋装を影響を受けた羽織や、西洋風の隊列行進に使われた太鼓などを導入し、サムライの戦いのあり方を変えました。

「午砲」 幕末 江戸東京たてもの園

幕末の江戸湾を警護するための火砲も目立っていたかもしれません。なおこの火砲は維新後の明治4年、皇居の本丸跡に移され、正午を知らせる時報として用いられました。以来、東京の人々は「午砲」として親しんでいたそうです。

この他、幕末の外交使節団が、サンクトペテルブルクで撮影した肖像写真も見どころではないでしょうか。いずれもプラチナ・プリントに焼き付けられたためか、驚くほどに保存状態が良好で、単に歴史資料というよりも、個々の写真作品として魅力的でした。サムライの人となりが臨場感をもって伝わってきました。

「松平忠礼を囲む写場」 慶応年間(1865〜1868) 東京都写真美術館

勇壮な甲冑や美しい刀がたくさん並んでいるわけではありませんが、サムライたちの日常生活を見据え、資料などで丹念に浮き彫りにした展示と言えるかもしれません。実際のところ文献資料が想像以上に多く、かなり読ませる展覧会でした。

「山岡鉄舟佩刀 銘家吉」 金沢市立玉川図書館近世資料館

最後に展示替えの情報です。10月7日を挟んで一部の作品が入れ替わりました。10月8日からは後期展示に入り、会期末までの入れ替えはありません。(本記事は前期展示の内容に沿っています。)

【展覧会情報_ #サムライ 展より】明治になって官舎に転用された旧大名屋敷明治時代初期に撮影された当時の外務省です。当初の外務省は、福岡藩上屋敷(現在の外務省付近)の御殿をそのまま転用していました。凛としたたたずまいのサムライの姿も必見です!https://t.co/k9vhlIqhOA#江戸博 pic.twitter.com/nNMoYj5Ctp

— ギボちゃん(江戸東京博物館) (@edohakugibochan) October 8, 2019

徳川黎明会の「鷹狩図巻」と徳川美術館の「鷹狩図屏風」の2点の鷹狩を描いた作品にも目を見張りました。とりわけ後者では大名一行と思しき鷹狩りの光景を実に生き生きと描いていて、画面を覗き込むと、犬の鳴き声や人々の掛け声などが聞こえるかのようでした。

11月4日まで開催されています。

「士 サムライ―天下太平を支えた人びと―」 江戸東京博物館(@edohakugibochan)

会期:2019年9月14日(土)~11月4日(月)

時間:9:30~17:30

*毎週土曜は19:30まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し9月16日、23日、10月14日、11月4日は開館。9月24日(火)、10月15日(火)は休館。

料金:一般1100(880)円、大学・専門学生880(700)円、小学・中学・高校生・65歳以上550(440)円。

*( )は20名以上の団体料金。

*常設展との共通券あり

*毎月第3水曜日(シルバーデー)は65歳以上が無料。

住所:墨田区横網1-4-1

交通:JR総武線両国駅西口徒歩3分、都営地下鉄大江戸線両国駅A4出口徒歩1分。

注)写真は報道内覧会の際に主催者の許可を得て撮影したものです。

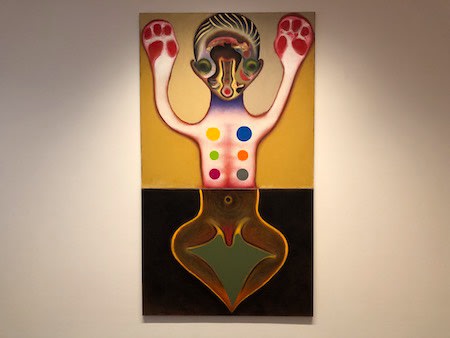

「加藤泉 – LIKE A ROLLING SNOWBALL」 原美術館

「加藤泉 – LIKE A ROLLING SNOWBALL」

2019/8/10~2020/1/13

原美術館で開催中の「加藤泉 – LIKE A ROLLING SNOWBALL」のプレスプレビューに参加してきました。

1969年に生まれた現代美術家の加藤泉は、2000年頃から木彫による人物像を手がけ、石やソフトビニールなどの多様な素材を用いた立体作品を制作してきました。

その加藤の新作で構成されたのが「LIKE A ROLLING SNOWBALL」と題した個展で、立体を中心にリトグラフなど約70点が出展されていました。

いわゆる彫刻で良く知られた加藤ですが、全てが木彫りというわけではありません。冒頭、ギャラリー1にて目の前に広がるのが、布や革、また刺繍などを用いた「無題」なる作品で、宙から顔、胴、そして腰から下の足へと、3つの面に分けられた人物の姿が描かれていました。

また足先にはチェーンで石が繋がれていて、リトグラフによって顔も写されていました。加藤は、一連の石の顔のリトグラフを6点制作していて、その版画も廊下にあわせて展示されていました。

最も広いスペースであるギャラリー2に展開したのが、3体で1組からなる「無題」で、大小に異なった人物が革の手を横に広げつつ、チェーンで互いに手を取り合うように繋がっていました。中央の緑の人物のみがやや小さく、左右の黄色と赤の像は等しく大きいため、ちょうど子どもを挟んだ両親、つまり家族を象っているのかもしれません。

そして奥には、青や黄色などの円を体につけた人物が二枚のキャンバスに描かれていて、口をすぼめては、両手を上げて、何かに驚いているような仕草を見せていました。なお加藤は彫刻の制作に際し、素材や作品ジョイント、つまり連結させることをよく行いますが、キャンバスを分けて描くのも、そうした彫刻のアプローチに触発されてのことだそうです。

屋外にも注目です。窓から目を庭に向けると、樹木の狭間や石の上に彫像が置かれていることが見て取れました。遠目では質感がやや分かりにくいかもしれませんが、いずれも石に着彩を施した作品で、石はラミュージアムアークより持ち込んだものでした。まるで隠れん坊をしている子どものようで、可愛らしくも映るのではないでしょうか。

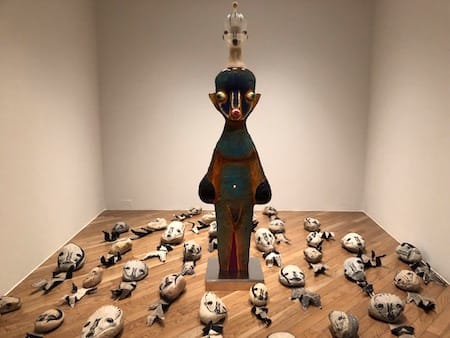

この石に対しての加藤の関心が現れていたのが、2階のギャラリー3に展開したインスタレーションでした。中央に木とソフトビニールによる人物、ないし顔の像があり、その周囲の床に顔の版画を貼った石の作品が多く並んでいました。顔には綿布によって手足もついていて、まるで手足をばたつかせる赤ん坊のようにも見えました。

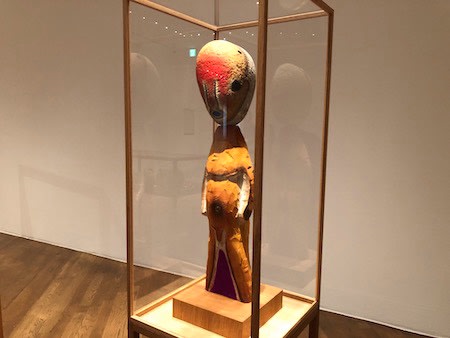

美術館の最奥部に位置するギャラリー5では、いずれも「無題」の計8体の彫像が、ガラスケースの中に収められていました。一連の作品には、石、ソフトビニール、革、木、時にステンレスなどがミックスして用いられていて、石とアクリルのみの作品を除けば、単一の素材で出来ているものはありませんでした。

また全てがケースの中で展示されているからか、どこか博物館へ迷い込んだような錯覚にも陥りました。実際にも加藤は博物館を好んでいて、それをイメージしながらギャラリー5の展示を組み立てたそうです。

彫像の様態も一様ではありません。手をだらんと垂らしつつ、ぼんやりと前を見据えたり、膝を曲げては座っていたり、中には気持ちよさそうに横になりながら眠りこけているような者もいました。

子どもの頃、ソフトビニールの人形で遊んだ経験もある加藤は、ソフトビニールメーカーの知人に誘われては、作品の素材としてソフトビニールを取り込むようになったそうです。まず原型を自ら制作し、工場でプロダクトが出来た後、さらに手を加えてオリジナルの作品に仕上げています。そもそも加藤は、石や木しかり、素材の選択に関しては厳密なリサーチをせず、直感的に取り入れてきました。過去にはプラスチックなどのボツにした素材もあったそうです。

元々、絵画を制作していた加藤は、当初から人を描こうと思っていたわけではなく、良い絵を描こうとしていると、結果的に人の絵に行き着いたとしています。そして誰でも描けるような絵ではなく、自分で出来ることは何かを制作に際して常に問い直してきました。また人に特に未練があるわけではなく、もし他で良いと思える形が出来たら、そちらへ行っても良いとさえ考えてもいるそうです。ただ人が一番難しいとも語っています。

いわゆる「原始美術を思わせるミステリアスな人物」とも称される加藤の作品は、確かに土偶、ないしは古代の遺跡に眠る彫像を連想させる面もありますが、特にソフトビニールによる作品などはSFに登場する異星人のようで、近未来的なイメージにも見えなくはありません。全て作品のタイトルを「無題」とするのにも、一切の先入観を拭い去るゆえのものなのでしょうか。

スペースを鑑みれば作品数も不足なく、もはや人物像が原美術館を乗っ取るかのように展開していました。あたかも過去や未来へ自在にタイムスリップしては、人間とも宇宙人とも捉えがたい生き物を象った、加藤の今の飽くなき創造力に強く感心させられました。

本エントリの写真は報道内覧会時に撮影しました。一般会期中においては、1階のギャラリー1と2階のギャラリー5、及び常設展示を除いて撮影が可能です。(フラッシュ不可)

なお本展覧会は、ここ東京・品川の原美術館と、群馬県渋川市にあるハラミュージアムアークの2会場で開催されています。(共に会期は2020年1月13日まで)

新作中心の原美術館とは異なり、ハラミュージアムアークでは初期作から近作まで約140点を並べ、作家の活動を網羅的に紹介しているそうです。全く異なる双方の空間で作品を見ることで、初めて加藤の過去と現在の制作の全貌が明らかになるのかもしれません。

原美術館とハラ ミュージアム アークで個展が現在開催されているアーティスト・加藤泉さんが「想像の挑戦者たち。」に登場。25年もの間、人間を題材に作品をつくり続ける意味を語ります。https://t.co/u1TRRwmoWA pic.twitter.com/7Jk3z1d8aE

— Pen Magazine (@Pen_magazine) August 26, 2019

これほどの質量で加藤の作品を見たのは初めてでした。ロングランの展覧会です。2020年1月13日まで開催されています。おすすめします。

「加藤泉 – LIKE A ROLLING SNOWBALL」 原美術館(@haramuseum)

会期:2019年8月10日(土)~2020年1月13日(月・祝)

休館:月曜日。但し2019年8⽉12⽇、9⽉16⽇、23⽇、10⽉14⽇、11⽉4⽇、2020年1⽉13⽇を除く。2019年8⽉13⽇、9⽉17⽇、24⽇、10⽉15⽇、11⽉5⽇、及び年末年始(2019年12月26日~2020年1月3日)は休館。

時間:11:00~17:00。

*水曜は20時まで。入館は閉館の30分前まで

料金: 一般1100円、大高生700円、小中生500円

*原美術館メンバーは無料、学期中の土曜日は小中高生の入館無料。

*20名以上の団体は1人100円引。

住所:品川区北品川4-7-25

交通:JR線品川駅高輪口より徒歩15分。都営バス反96系統御殿山下車徒歩3分。

注)写真は全て「加藤泉 – LIKE A ROLLING SNOWBALL」作品、及び会場風景。作品タイトルは全て「無題」。報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影しました。

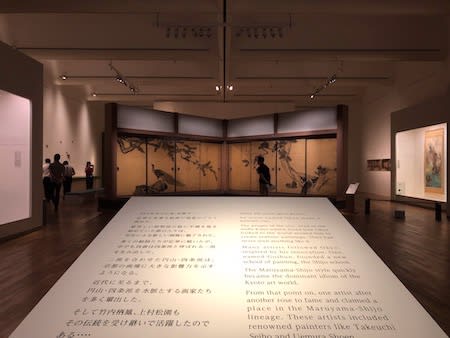

「円山応挙から近代京都画壇へ」 東京藝術大学大学美術館

「円山応挙から近代京都画壇へ」

2019/8/3~9/29

東京藝術大学大学美術館で開催中の「円山応挙から近代京都画壇へ」の報道内覧会に参加してきました。

18世紀の京都では、写生画で名を馳せた円山応挙による円山派とともに、蕪村や応挙に師事した呉春によって四条派が結成されると、以降、円山・四条派として、近代へ至った京都画壇の中心的な位置を占めました。

その円山・四条派の系譜を辿るのが「円山応挙から近代京都画壇へ」展で、応挙、呉春をはじめに、長沢芦雪、岸駒、松村景文らの江戸の絵師から、竹内栖鳳、上村松園など昭和の画家の作品、約123点が一堂に会しました。(展示替えあり)

大乗寺襖絵 立体展示

冒頭、会場入口からして目を引くのが、ハイライトでもある大乗寺の襖絵の立体展示でした。大乗寺は、日本海に面した、兵庫県北部の香住町にある高野山真言宗の寺で、応挙を筆頭に門人13人の絵師が、合計13の部屋に165面もの障壁画を描きました。現在は全ての障壁画が重要文化財に指定され、同寺も応挙寺と称されています。

円山応挙「松に孔雀図」 寛政7(1795)年 兵庫・大乗寺 重要文化財

うち今回出展されたのは、応挙の「松に孔雀図」や呉春の「四季耕作図」など6点の障壁画で、ちょうど正面に応挙の「松に孔雀図」が左右に4面ずつ、計8面広がっていて、その裏に呉春の「四季耕作図」と山本守礼の「少年行図」、さらに亀岡規礼の「採蓮図」と呉春の「群山露頂図」が展示されていました。ちょうど十字を描くような形の設えと言って良いかもしれません。

円山応挙「松に孔雀図」(部分) 寛政7(1795)年 兵庫・大乗寺 重要文化財

応挙の「松に孔雀図」は、墨一色で松や孔雀を金地へほぼ原寸大で描いていて、粒子の荒い墨と細かい墨を重ねては、緑がかった松葉などを表現していました。また孔雀の羽は、光の当たり方によっては、僅かに青みを帯びているようにも思えました。応挙の手にかかると、墨も実に多様な表情を見せることに改めて感心させられました。

呉春「群山露頂図」 天明7(1787)年 兵庫・大乗寺 重要文化財

呉春の「群山露頂図」も魅惑的でした。山の頂の部分のみを、まるで空を飛ぶ鳥の視点から俯瞰するように描いていて、霧に包まれた深山幽谷の景色を幻想的に表していました。また筆触は時に点描のように細かく、師の蕪村の南画的な作風を思わせる面がありました。

長沢芦雪「花鳥図」(左) 天明年間後期(1785〜89) 株式会社千總

この一連の障壁画を囲んだ、円山・四条派にも引かれる作品が少なくありません。一例が長沢芦雪の「花鳥図」で、左右の画面へ岩や藤、あるいは水流などを表し、その中に妙に人懐っこい雀や燕などを描いていました。左の藤の枝ぶりは応挙の「藤花図屏風」を連想させるものの、突然に屈曲する姿や、右の岩の奇態な様からは、芦雪の強い個性を伺えました。

国井応文・望月玉泉「花卉鳥獣図巻」 江戸時代後期〜明治時代 京都国立博物館

円山派の5代目の国井応文と4代目望月派の望月玉泉の合作である「花卉鳥獣図巻」も見逃せませんでした。鶏に孔雀、鹿や山羊、それに犬や兎などの動物と、水仙や紅葉といった植物を、上下巻とも実に10メートルを超える長さに表していて、1つ1つの動植物はさながら博物図鑑を開くかのように写実的でした。

さて必ずしも時系列に円山・四条派の系譜を追っていないのも、展覧会の特徴かもしれません。むしろ近世と近代の絵師、ないし画家の作品を合わせ並べることで、双方の個性が浮かび上がるような内容にもなっていました。

右:長沢芦雪「薔薇蝶狗子図」 寛政後期頃(1794〜99) 愛知県美術館(木村定三コレクション)

左:竹内栖鳳「春暖」 昭和5(1930)年 愛知県美術館(木村定三コレクション)

その1つが長沢芦雪の「薔薇蝶狗子図」と竹内栖鳳の「春暖」で、前者では丸っこく可愛らしい応挙犬に倣いながらも、より人の赤ん坊のように無邪気で楽しげに戯れる5匹の子犬を描いていました。一方の栖鳳も、同じ犬をモチーフとしていて、より写実を追求しつつも、モダンな雰囲気を醸し出していました。何やら怪訝に人を見据える仕草もリアルかもしれません。

岸竹堂「猛虎図」 明治23(1890)年 株式会社千總

岸竹堂の「猛虎図」が並々ならぬ迫力を見せていました。六曲一双の中央に水の落ちる渓流を表し、右隻に3頭、左隻に1頭の虎を配していて、うち右の1頭は吠え立てているのか、大きな口を開けては威嚇していました。岸竹堂は、虎を得意とした岸駒に連なる岸派の画家で、明治19年にイタリアから来日したサーカス団で実際の虎を観察した後、この作品を描きました。

動植物を写実的に捉えた円山・四条派の絵師らは、風景においても実際の場所を描くことを重視し、その場に立った時の臨場感を写そうと試みました。それは山水画と言うよりも風景画的で、後の近代絵画へと続いていきました。

塩川文麟「嵐山春景平等院雪景図」 文久3(1863)年 京都国立博物館

塩川文麟の「嵐山春景平等院雪景図」は、右に雪の平等院、左に桜の咲く嵐山を描いていて、とりわけ後者では応挙の「嵐山春暁図」を思わせるなど、応挙、つまりは円山派より写生を受け継ぎました。

岸竹堂「大津唐崎図」 明治9(1876)年 株式会社千總

また先の岸竹堂も「大津唐崎図」において、実景のスケッチを基に琵琶湖畔の唐崎を表していて、家々の立ち並ぶ大津の浜や四方へ枝を伸ばした唐崎の松などを、金銀泥を用いてやや幻想的に描いていました。奥行きのある空間表現などは、西洋画的とも呼べるかもしれません。

左:円山応挙「江口君図」 寛政6(1794)年 静嘉堂文庫美術館

人物画にも優品が少なくありませんでした。応挙の「江口君図」は、謡曲の「江口」から、遊女が境涯を嘆きつつ、世の無常を悟り、菩薩と化して消えゆく場面を表していて、白象に乗った普賢菩薩として姿を暗示していました。それにしても遊女は実に気品があり、泰然としてはいないでしょうか。また着物の柄なども細かに描かれていて、晩年の作とは言えども筆に衰えは感じられませんでした。

右:上村松園「羅浮仙女図」 大正時代末期

上村松園の「羅浮仙女図」も忘れられません。唐の時代の物語の仙女をモデルとしていて、月明かりの下、白い花をつけた梅の木を背に、目を伏してはやや笑みをたたえて立つ唐美人を描いていました。松園は大正の後半より昭和の初めにかけ唐美人を多く描きましたが、一部には円山派の描いた画を参照したとも指摘されています。

円山応挙「写生図巻(乙巻)」 明和7(1770)〜安永元(1772)年 株式会社千總 重要文化財

最後に展示替えの情報です。会期中、前後期を挟み、作品の大半が入れ替わります。

「円山応挙から近代京都画壇へ」出品リスト(PDF)

前期:2019年8月3日(土)~9月1日(日)

後期:2019年9月3日(火)~9月29日(日)

総出展数123件のうち、通期で公開されるのは、大乗寺の襖絵6面と森寛斎の「魚介尽くし」、それに川合玉堂の「鵜飼」のみに過ぎません。よって前後期の2つで1つの展覧会として捉えて差し支えありません。 *国井応文・望月玉泉の「花卉鳥獣図巻」、野村文挙の「近江八景図」、松村景文の「景文画帖」は、それぞれ通期展示ながらも前後期で巻替え、及び場面替え。

亀居山大乗寺(通称:応挙寺)と香美町香住地区の展望 *プロジェクターによるパノラマ映像展示

また本展は藝大美術館での会期を終えると、京都国立近代美術館へと巡回(2019/11/2~12/15)しますが、大乗寺の襖絵は全点入れ替わります。つまり大乗寺の襖絵を全て見るには、東京と京都の両方の展示を見る必要があります。

「円山応挙から近代京都画壇へ」会場風景

応挙の作品を見る機会は必ずしも少なくありませんが、これほど円山・四条派を網羅的に紹介した展覧会はなかったのではないでしょうか。作品は粒ぞろいで、見応えがありました。

【音声ガイド🎧リピーター割】前後期の大幅な展示替えに伴い、ガイド内容も一部変わります。そこで音声ガイドのリピーター割を実施。1度目のガイドご利用時に配布する割引券を2度目のガイドご利用時に提示いただくと、貸出料金が50円引きになります。※日本語版のみ ※本展会期中に限ります pic.twitter.com/8FL8ESsyaX

— 円山応挙から近代京都画壇へ【公式】 (@okyokindai2019) August 9, 2019

9月29日まで開催されています。おすすめします。

「円山応挙から近代京都画壇へ」(@okyokindai2019) 東京藝術大学大学美術館

会期:2019年8月3日(土)~9月29日(日)

*前期:2019年8月3日(土)~9月1日(日)、後期:2019年9月3日(火)~9月29日(日)

休館:月曜日。但し月曜日が祝日または振替休日の場合は開館、翌日休館。

時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。

料金:一般1500(1200)円、高校・大学生1000(700)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園12-8

交通:JR線上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ千代田線根津駅より徒歩10分。京成上野駅、東京メトロ日比谷線・銀座線上野駅より徒歩15分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

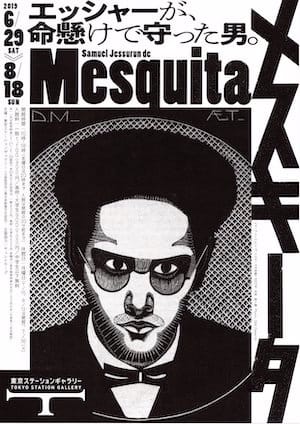

「メスキータ」 東京ステーションギャラリー

「メスキータ」

2019/6/29~8/18

東京ステーションギャラリーで開催中の「メスキータ」展の報道内覧会に参加して来ました。

1868年にアムステルダムにユダヤ人として生まれたサミュエル・イェスルン・デ・メスキータは、エッシャーらに影響を与えながら、画家や版画家として旺盛に活動したものの、ナチス・ドイツの迫害を受け、アウシュビッツで無念の死を遂げました。

そのメスキータの作品がヨーロッパから海を越えて日本へとやって来ました。いずれもドイツ人蒐集家ヴォルタース夫妻の個人コレクションで、約240点にも及び、初期から晩年までの作品を網羅していました。

初期のメスキータは、油彩や水彩、ドローイングを制作していましたが、1890年以降になると、エッチングやリトグラフ、木版画など様々な技法で版画を手がけるようになりました。うちモチーフの1つとして取り上げられたのは、自画像や家族などの身近な人物を象った肖像でした。

右:「小さな自画像」 1896年

「小さな自画像」はメスキータが最初に手がけた木版画で、アーチ状の枠の中に、鏡を見やる自身の横顔を表していました。画面の上下には、太さも長さもまちまちな多くの彫り跡が残されていて、いわゆる試し刷りながら、装飾的な効果を生み出していました。

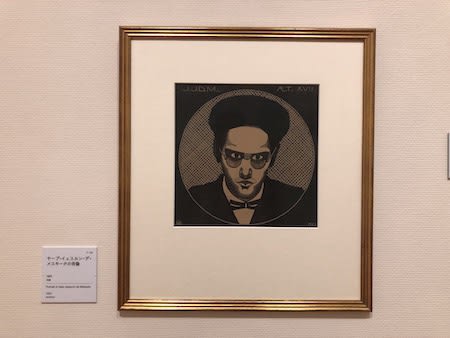

「ヤープ・イェスルン・デ・メスキータの肖像」 1922年

チラシ表紙を飾る「ヤープ・イェスルン・デ・メスキータの肖像」は、メスキータの息子のポートレートで、眼鏡をかけ、強い視線で前を見据える姿を力強く描いていました。全体としては写実的に表情を捉えているものの、髭などは規則的な線で示されていて、やはり装飾的に見えなくもありません。

1902年、ハールレムの応用美術学校の教師になったメスキータは、当初、ドローイングを教えるも、のちに装飾美術や版画を担当するようになりました。多くの教え子を抱えた中、特に有名だったのがM.C.エッシャーで、実際に初期はメスキータの作風に影響されました。

またメスキータの単純化された平面性は、日本の浮世絵を連想させる一方、明暗のコントラストや細かな装飾的な要素は、アール・デコやモダン・デザインを反映していると言われています。

「ユリ」(全5ステートのうち第1から第4ステート) 1916〜1917年

メスキータは版画の制作に際し、刷る途中の段階で筆を加え、表現を変えることを好みました。例えば「ユリ」では、第1ステートにおいて黒い背景の中、一人の人物とユリを描いているものの、第2ステートではもう一人の人物が加えられ、第3ステートでは右側の人物の肌を白く変化させました。またユリの花の中央にも、同心円状の模様に放射状の線を描くなど、ステートが進むごとに描写を変えていることが見て取れました。

「歌う女」 1931年

装飾性とモチーフを融合させたことも、メスキータの特徴の1つかもしれません。上を見やりながら、歌う女性を描いた「歌う女」では、縦の規則的な垂直線を巧みに用い、背後の上をパイプオルガン、両翼にハープを表していました。まるでステージから音楽が聞こえるかのような臨場感もあるのではないでしょうか。

人と並び、メスキータが多く取り上げたのは、動物や植物など自然のモチーフでした。その多くをアムステルダムのアルティス動物園に取材し、熱帯の植物やエキゾチックな動物などを木版画に表しました。

「二頭のガゼル」(上:習作、下:木版) 1926年

しかし人物画における装飾性と同様、端的に動物をそっくりそのままに写したわけではありませんでした。「二頭のガゼル」では、対象を有り体に捉えた習作スケッチに対し、木版ではそもそも体の色を白くしていて、本来的に馬のような毛並みであるのにも関わらず、まるで羊のようなふさふさした毛を持つ姿に変えていました。もはや別の動物と呼んで良いかもしれません。

「ウェンディンゲン」第1巻10号(特集:建築) 1918年

メスキータは、生涯に3冊の複製画集と2冊の版画集を出すなど、出版活動にも積極的に取り組んでいました。またアムステルダムで刊行された、建築、絵画、彫刻、演劇などの総合芸術雑誌、「ウェンディンゲン」でも数多くの表紙を手がけ、自作の特集も組まれました。

「ウェンディンゲン」第12巻1号(特集:S.イェスルン・デ・メスキータ) 1931年

うち第12巻1号はメスキータの2回目の特集を飾ったもので、円と直線で構成された抽象的なフクロウの表紙も自身が担当しました。中には21点の木版と6点の水彩画が掲載されています。

左:「ファンタジー:少女と死との会話」 制作年不詳

右:「ファンタジー:男と小さな頭部」 制作年不詳

さてともかく版画の印象の強いメスキータですが、もう1つ、版画と並んで描き続けた作品がありました。それはドローイングで、モチーフは版画とは一転し、エジプトなどの異国風や、ユダヤ人社会、さらには何物とも捉えがたい幻想的なヴィジョンや歪んだ人体などを表しました。一連のドローイングをメスキータ本人は、「全く意図していない無意識の表れ」とも語り、自由にイメージを展開させ、結果的に1000〜2000点ほどの作品を残しました。

左:「ファンタジー:さまざまな人々(黒い背景)」 1921年

右:「ファンタジー:三人の人物」 1922年

一連の「ファンタジー」と題した作品の人物表現などは、どこかカリカチュアを見るかのようでもあり、アンソールやルドンの作品を思わせるような幻視的な雰囲気も感じられました。実のところ、どこまで「無意識」に描いたかどうかは明らかではありませんが、その手法はシュルレアリスムのオートマティスムの先駆けとして位置付ける考えもあるそうです。

メスキータ展会場風景

メスキータの人生の結末はあまりにも惨たらしいものでした。1940年5月、ナチス・ドイツはオランダを占領すると、ユダヤ人を迫害し、メスキータも自由に活動出来なくなりました。そして1944年1月末から2月にかけての深夜、メスキータは一家とともに連行され、強制収容所に送られました。そしてメスキータ本人と妻のエリザベトとはアウシュビッツで殺害され、子のヤープも後日、エンシュタットで没しました。実にメスキータ75歳のことでした。

メスキータ展会場風景

しかしメスキータの作品は損なわれることはありませんでした。のちにメスキータのアトリエを訪問した教え子のエッシャーなどの友人は、いわば命懸けで作品を回収し、秘密裏に保管することに成功します。そして戦後、エッシャーらの尽力により、アムステルダムの市立博物館で回顧展が開催され、再び世に作品が公開されました。

メスキータはエッシャー関連の展示などで紹介されたことはあったものの、今回のように単独でかつ大規模に画業が振り返られたことは国内で一度もありません。近年、ヨーロッパでも再評価が進む画家の全貌を、日本で知る貴重な機会と言えそうです。

一目見て頭に焼きつくような強いビジュアルの版画だけでなく、幻想的なドローイングなど、思いのほかに作品の振り幅が広い画家であるのかもしれません。また版画を細かに刻む線を見ていると、どこか職人魂とでも呼べるような、創作への飽くなき探究心も感じられました。

日本初の回顧展となる東京ステーションギャラリーの『メスキータ』展。若きエッシャーに影響を与えた、悲運の画家を知っているか? https://t.co/RTD4GXVGNn pic.twitter.com/kpVEzesQmc

— Pen Magazine (@Pen_magazine) 2019年7月18日

8月18日まで開催されています。おすすめします。

「メスキータ」 東京ステーションギャラリー

会期:2019年6月29日(土)~8月18日(日)

休館:月曜日。但し7月15日、8月12日は開館。7月16日(火)。

料金:一般1100(800)円、高校・大学生900(600)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*7月20日(土)〜7月31日(水)は「学生無料ウィーク」のため学生は無料。(要証明書)

時間:10:00~18:00。

*毎週金曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

住所:千代田区丸の内1-9-1

交通:JR線東京駅丸の内北口改札前。(東京駅丸の内駅舎内)

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「没後50年 坂本繁二郎展」 練馬区立美術館

「没後50年 坂本繁二郎展」

2019/7/14~9/16

練馬区立美術館で開催中の「没後50年 坂本繁二郎展」の特別鑑賞会に参加してきました。

1882年に福岡県の久留米で生まれた画家、坂本繁二郎は、牛や馬、静物、さらに月とモチーフを変化させながら、1969年に没するまで旺盛に絵画を制作しました。

坂本の没後50年を期して開催されたのが、今回の回顧展で、先行して開かれた生地、久留米市美術館での展示(会期:2019/4/6~6/9)の巡回展でもあります。

右:坂本繁二郎「夏野」 1898年

少年期から絵が好きだった坂本は、10歳の頃に森三美の画塾に入ると、遅れて入ってきた同郷の青木繁らとともに洋画を学びました。「夏野」は画塾時代、16歳の時の作品で、夕立が明けて虹のかかる空の下、川の流れる田園地帯を細かに表しました。空と近景の対比的な構図などから、おそらくは西洋画の手本を模したと考えられていて、坂本は画塾において模写を中心に絵画を修得しました。

左:坂本繁二郎「町裏」 1904年

1902年、青木に一足遅れて上京した坂本は、青木の紹介で画塾不同舎に入門すると、太平洋洋画研究所に学びました。「町裏」は、1904年の第3回太平洋画会に出展したデビュー作で、薪を運ぶ人を厚塗りの油彩で表現しました。

青木繁「海景(布良の海)」 1904年 石橋財団アーティゾン美術館

この年、青木が制作したのが「海景」で、坂本や森田恒友らと出かけた千葉県館山の布良海岸を描きました。エメラルドグリーンに染まる海が、白い飛沫を立てながら岩を洗う光景が広がっていて、揺れ動く波を力強いタッチで表現しました。小品ながらも迫力があるのではないでしょうか。

右:坂本繁二郎「張り物」 1910年

坂本の妻の薫をモデルにした「張り物」は、1910年の第4回文展にて褒状を受けた作品でした。初期の坂本としてはかなり明るく、光に満ちていて、赤い布が妻の腕や顔に反射する様子を細かに描きました。

坂本繁二郎「うすれ日」 1912年 三菱一号館美術館寄託

坂本の絵を象徴付ける牛を描いたのが「うすれ日」で、一頭の牛が横を向いて立つ光景を、揺らぎの伴うような筆触で表しました。千葉県の御宿海岸を舞台としていて、第6回文展にて夏目漱石が注目したことから、坂本の出世作としても知られています。そして坂本は「うすれ日」で自信を得ると、同じく房総の海を背にした「海岸の牛」など、牛をモチーフとした作品を多く制作しました。

右:坂本繁二郎「帽子を持てる女」 1923年 石橋財団アーティゾン美術館

1914年、二科会に発表の場を移した坂本は、1921年にパリへ渡ると、日本人留学生と交流しながら、画家のシャルル・ゲランに師事しました。しかしながら半年でやめると、パリの郊外やブルターニュに出かけては写生するなどして活動しました。ブルターニュではゴーギャンに惹かれたとされ、「帽子を持てる女」などのポーズには、コローの影響も受けたと言われています。

3年後に故郷の久留米に戻った坂本は、1931年に八女へと居を移し、近隣にアトリエを構えて絵画を制作するようになりました。この時の坂本の関心はやはり馬にあり、雲仙や阿蘇の放牧場などへ出かけては、馬を描きました。友人らは東京での制作を薦めたものの、坂本は画壇に縛られず、自然豊かな九州の地をあえて選びました。

坂本繁二郎「馬」 1925年

帰国後最初に描いた馬の絵の「馬」は、第12回二科展へ出品した一枚で、ただ一頭、立つ馬を表しました。ここでは馬も地面も、言わば境界の曖昧な色面のみで示されていて、空は淡い水色で満たされていました。

左:坂本繁二郎「放牧三馬」 1932年 石橋財団アーティゾン美術館

この水色の空の下、3頭の馬をモチーフにしたのが「放牧三馬」で、中央の堂々とした馬などを、やはり色の面を重ねては広げるように描いていました。坂本は馬を時に複数組み合わせ、草原であったり、松や林の中にいる姿などを、様々なバリエーションにて表しました。当時、あまりにも馬の絵ばかりが出展されたため、批判的に捉えられることもありましたが、よほど信念を持っていたのか、坂本は馬を描くことをやめませんでした。

左:坂本繁二郎「能面」 1949年 メナード美術館

坂本が馬と並んで頻繁に描いたのが、野菜や果物、さらに水指や能面、煉瓦などの静物でした。特に能面は、1944年から1963年の間に30点あまり制作していて、モデルとなる能面を探すべく、夫人とともに骨董屋を巡り歩いたエピソードも残されています。

左:坂本繁二郎「壁」 1954年 三菱一号館美術館寄託

「能面」を表した一枚の「壁」に目を引かれました。手前には布の入った箱が置かれていて、奥の壁の上の方に、能面が1つ掛けられていました。手前の箱との遠近感ゆえか、能面は壁にあるというよりも、もはや宙に浮いているかのようで、まるで人格を得たかのようににこやかに微笑んでいました。どこかシュールにも映るかもしれません。

坂本繁二郎「暁明の根子岳」 1953年 小杉放庵記念日光美術館

驚くほどに美しい水色に染まった風景画を目にすることが出来ました。それが「暁明の根子岳」で、ギザギザした山容が特徴的な阿蘇山の山の1つを、色のシルエットで表していました。白い雲を浮かべた水色の空は、もはや山を包み込むかのように広がっていて、うっすらとピンク色を帯びた夜明けの光を、実に瑞々しく描いていました。ともかくキャンバスへ染み込むような色味が素晴らしく、しばらく絵の前から離れられませんでした。

坂本繁二郎「達磨」 1964年

口をへの字に結んだ達磨をモチーフとした「達磨」も可愛らしいかもしれません。飲食店の主人を励ますために描かれた一枚で、背景の雲のようなものは、七転び八起きの「起」の文字を表していました。ここでも印象深いのは色彩で、達磨の朱や手前の紫、そして水色や緑を伴う「起」の部分など面が、互いにせめぎ合うように広がっていました。

左:坂本繁二郎「月」 1964年

1964年、82歳になった坂本が最後に選んだモチーフは月雲でした。既に視力が衰え、アトリエに出かけることもなかった坂本は、主に自宅から眺めた月雲を絵に表していきました。坂本は月を描くことになった経緯について、「池面に映った満月の姿、深夜、小窓からふとながめた月の静けさのなかに秘めたあふれるような充実感に打たれてのことですが、老いの心境が月にモチーフを求めたのかもしれません。」と語っています。月に自らの心の有り様を投影していたようです。

坂本繁二郎「月」 1966年 無量寿院(福岡県立美術館寄託)

坂本の菩提寺である無量寿院に献納された「月」は、一連の月の中でも最大の作品で、中央で天高く黄色の光を照らす満月を描いていました。その明かりはいささかの曇りもなく、まるで見る者を祝福するかのように輝いていました。神々しさすら感じられないでしょうか。

生前の制作を捉えた映像で、坂本が「悪気を感じたことない、呑気なんだよね。」と楽しそうにインタビューに答える様子が印象に残りました。一概に結び付けられませんが、大らかで温かみのある作風には、坂本の人となりも反映されていたのかもしれません。

坂本繁二郎「雲仙の春」 1934〜57年 株式会社福岡銀行

展示は基本的に坂本の画業を時系列で紹介していて、渡欧前後などで変化する作風を追うことも出来ました。また墨画や水彩、それに大画面に有明海を望む雄大な景色を表した「雲仙の春」などの大作も出展されていて、点数も資料などを含め約140点と不足もありません。見応えは十分でした。

展示替えの情報です。前後期で約20点の作品が入れ替わります。

前期:7月14日(日)~8月18日(日)

後期:8月20日(火)~9月16日(月・祝)

気がつけば坂本繁二郎の作品にまとめて接したのは、2006年に当時のブリヂストン美術館で行われた回顧展以来のことでした。そして今回と同様に、坂本の命への温かい眼差しも感じられる動物の絵画から、やや神秘的な雰囲気さえ漂う静物画、さらに滑りを伴うような画肌に強く魅せられたことを覚えています。

「没後50年 坂本繁二郎展」会場入口

それから約13年、再び坂本繁二郎の画業に触れられる絶好の機会がやって来ました。お見逃しなきようにおすすめします。

9月16日まで開催されています。

「没後50年 坂本繁二郎展」 練馬区立美術館(@nerima_museum)

会期:2019年7月14日(日)~9月16日(月)

休館:月曜日。但し7月15 日(月・祝)、8月12日(月・休)、9月16日(月・祝)は開館。7月16日(火)、8月13日(火)は休館。

時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで

料金:大人1000(800)円、大・高校生・65~74歳800(700)円、中学生以下・75歳以上無料

*( )は20名以上の団体料金。

*ぐるっとパス利用で500円。

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

注)写真は特別鑑賞会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

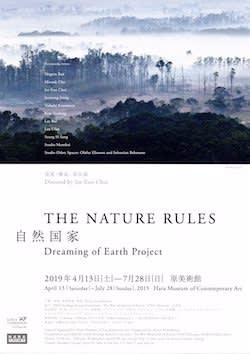

「The Nature Rules 自然国家:Dreaming of Earth Project」 原美術館

「The Nature Rules 自然国家:Dreaming of Earth Project」

2019/4/13~7/28

原美術館で開催中の「The Nature Rules 自然国家:Dreaming of Earth Project」のプレスプレビューに参加してきました。

韓国と北朝鮮の間に横たわる「38度線」こと非武装地帯(DMZ)は、1953年の朝鮮戦争終結後、南北の緩衝地帯として人の立ち入りが一切禁止されてきました。

しかし長らく無人であったことから、自然の楽園と化し、今では101種の絶滅危惧種を含む5000種以上の生き物が育まれています。そして38度線の生態系を守り、全ての生き物の共生をアートの観点から考えようとするアーティストがいました。

それが韓国の崔在銀で、作家は自らの理想とする自然の治める国、すなわち「自然国家」を築くべく、2014年から「大地の夢プロジェクト(Dreaming of Earth Project)」を立ち上げました。以来、韓国のみならず、世界の20組のアーティストや建築家らが賛同してきたそうです。

その「大地の夢プロジェクト」が日本で初めて可視化されました。会場では、それぞれのアーティストが、プロジェクトの実現のために提案した方法を、作品や図面、また映像などによって紹介していました。

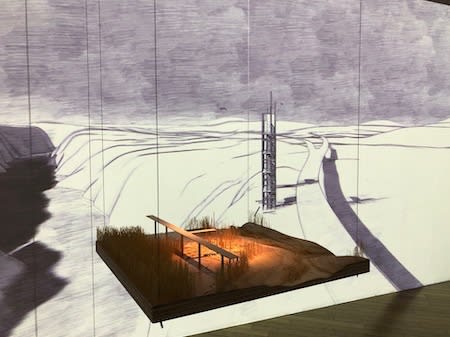

坂茂「竹のパサージュ」 2019年

建築家の坂茂も崔の思想に共鳴した人物の1人でした。坂は、非武装地帯内に全長20キロにも及ぶ空中庭園を構想し、そのために築かれる回廊、すなわち「竹のパサージュ」の2分の1スケールのモデルを美術館の庭園に設置しました。

坂茂「竹のパサージュ」 2019年

坂は自然環境に馴染むよう、パサージュの主構造に竹を採用し、地面から離すことで、人の自然への介入を防ぐと考えました。さらに地雷から身を守る意味も持ち得ています。

スタジオムンバイ「Tazia」 2019年

また空中庭園に点在する12の東屋を、川俣正やイ・ブル、李禹煥、それにスタジオムンバイらが模型や素描で提案しました。中でも、細い竹と糸を組み上げ、聖人を祝福するための記念碑として築き上げる、スタジオムンバイ「Tazia」が目をひくのではないでしょうか。

スン・ヒョサン「鳥の修道院」 2017年

韓国の建築家のスン・ヒョサンは、非武装地帯に生きる鳥が羽を休めるためのスペースとして、「鳥の修道院」を提案しました。自然に覆われた同地域には、植物だけでなく、鳥を含めた多様な動物が生息しています。

チョウ・ミンスク「DMZ 生命と知識の地下貯蔵庫」 2019年

ヴェネチア・ビエンナーレで共同キュレーターを務め、国際建築展の金獅子賞を受賞をした経験もあるチョウ・ミンスクも、「大地の夢プロジェクト」のために大規模なプランを構想しました。それが「DMZ生命と知識の貯蔵庫」で、南北にまたがる鉄原(チョルウォン)で発見されたトンネルを再利用して築く、種子や知識を保存するための貯蔵庫、いわばシードバンクでした。なおトンネルは長さ3.5キロに及んでいます。

崔在銀「To Call by Name」 2019年

もちろん崔在銀もプロジェクトに関した作品を出展していました。うち「To Call by Name」は、非武装地帯の101種の絶滅危惧種の名を記したインスタレーションで、上には瓶が吊られ、中には展覧会の4日前に入れられたという豆が芽を吹いていました。なおその後、庭に植え替えられ、今では花を咲かせたそうです。

崔在銀「hatred melts like snow」 2019年

一面の床に置かれた「hatred melts like snow」も崔の手によるもので、素材は非武装地帯に敷設された鉄条網を鋳潰した鉄でした。崔は現実の境界線を打ち破るべく、まずは鉄条網を溶かすことを考えたそうです。会場内では誰もが自由に上に乗って行き来することも可能でした。

崔在銀「hatred melts like snow」 2019年

実際のところ、今も非武装地帯には300万個とも言われる地雷が埋設されている上、南北間における政治的隔たりは大きく、すぐさま実現に向けて動くとは思えません。そもそも崔自身も「今すぐに実現するかどうかは問題ではない。」と語っていました。

スタジオアザースペシーズ:オラファー・エリアソン アンド セバスチャン・ベーマン「水滴のパビリオン」 2017年(着想)/2019年(模型制作)

しかし非武装地帯の自然を守り、ひいては南北の境界を打ち払おうとする崔の意思は揺らぐことありません。崔の平和への強い希求と、各アーティストの提案した壮大なビジョンに心を揺さぶられるものを感じました。

約300万個の地雷が埋められ、自然の王国と化した朝鮮半島の非武装地帯(DMZ)。この未来や平和を考える展覧会『The Nature Rules 自然国家:Dreaming of Earth Project』が、原美術館で開催中です。https://t.co/8ZHXR1lZqs pic.twitter.com/WzIUags0R3

— Pen Magazine (@Pen_magazine) 2019年5月24日

7月28日まで開催されています。

「The Nature Rules 自然国家:Dreaming of Earth Project」 原美術館(@haramuseum)

会期:2019年4月13日(土)~7月28日(日)

休館:月曜日。但し4月29日、5月6日、7月15日を除く。5月7日、7月16日は休館。

時間:11:00~17:00。

*水曜は20時まで。入館は閉館の30分前まで

料金: 一般1100円、大高生700円、小中生500円

*原美術館メンバーは無料、学期中の土曜日は小中高生の入館無料。

*20名以上の団体は1人100円引。

住所:品川区北品川4-7-25

交通:JR線品川駅高輪口より徒歩15分。都営バス反96系統御殿山下車徒歩3分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「PIXARのひみつ展 いのちを生みだすサイエンス」 六本木ヒルズ展望台東京シティビュー

「PIXARのひみつ展 いのちを生みだすサイエンス」

2019/4/13~9/16

六本木ヒルズ展望台東京シティビューで開催中の「PIXARのひみつ展 いのちを生みだすサイエンス」のプレス内覧会に参加してきました。

1986年にアメリカで設立され、主にCGアニメーションを制作するピクサー・アニメーション・スタジオは、これまでに「トイ・ストーリー」などの作品で世界的な人気を集めてきました。

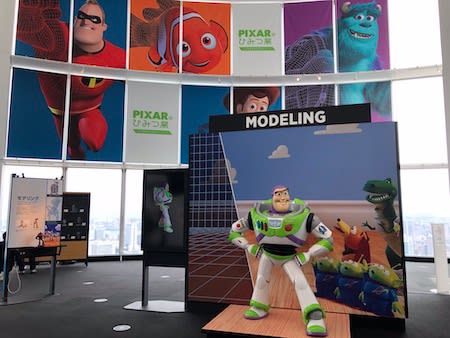

そのピクサーのアニメーションの作り方について学べるのが、「PIXARのひみつ展 いのちを生みだすサイエンス」で、中でも重要な8つの制作プロセスをインタラクティブな仕掛けで展示していました。

冒頭、「トイ・ストーリー」のバズ・ライトイヤーが待ち構える中、ぐるりと一周、並ぶように展開したのが「パイプライン」のコーナーで、ここでは3Dモデルでキャラクターを作る「モデリング」からキャラクターの動きを設計する「リギング」、さらにはデータを最終的な2Dイメージに変換する「レンダリング」などを、パネルや音声の解説、ないし映像で紹介していました。全体のガイド的な内容と言えるかもしれません。

先のバズしかり、ピクサーのキャラクターが数多く登場するのもポイントです。例えば「Mr.インクレディブル」のエドナがいる「アニメーション」では、手前のハンドルを回転させるとムービークリップが再生され、キャラクターの表情の変化を細かに見ることが出来ました。

昼や夜の明かりを調整する「ライティング」では、「ファインディング・ニモ」などでお馴染みのドリーがモデルをしていて、スイッチやスライダーにより、ドリーの泳ぐサンゴ礁の色や光などを自由に操れました。青、ないし紫色を強くすると、より水深が深く感じられるのも興味深いかもしれません。背景の魚群の演出の速度も変えられました。

最も面白いのが、ピクサーのオープニングに登場するランプを用いた「ストップモーション アニメーション」でした。ここではランプを何度か前後に動かして撮影を繰り返すことで、コマ撮りのアニメーションを作ることが可能でした。ランプの可動距離はおそらく1メートルもありませんが、細かに操作すると、かなり凝った動きを伴うアニメーションが作れるかもしれません。

そのほか、「バグズ・ライフ」のアント・アイランドを舞台にした「セット&カメラ」も目立っていました。ちょうど手前のスイッチでカメラを操作すると、樹木を模したセットの中を、さも虫の視点から覗き込むかのような体験をすることが出来ました。

各コーナーには展示装置がおおむね2台ほどあり、複数でも使えるようになっていました。また会場内は撮影が可能です。キャラクターとの記念撮影も自由に出来ます。

インタラクティブな装置は意外とシンプルな仕掛けでしたが、一連の操作を通して、ピクサーの映像制作のエッセンスを学べるような展覧会だったのではないでしょうか。なお本展は、2015年のボストンサイエンスミュージアムを皮切りに、アメリカやカナダで開催され、ここ東京がアジアで初めての開催地となる国際巡回展でもあります。

7月には「トイ・ストーリー4」の公開も控えています。今後、ますますピクサーへの注目が高まりそうです。

「ピクサーで働く人たち」と題したインタビュー映像が随所で紹介されていました。制作現場の生の声を聞くことが出来ます。

「ピクサー」のクリエイションを体験! 『PIXARのひみつ展 いのちを生みだすサイエンス』、アジア初の展覧会を見逃すな。https://t.co/2BK8Ccz2tI pic.twitter.com/j6e1mBbmN7

— Pen Magazine (@Pen_magazine) 2019年4月26日

会期中のお休みはありません。9月16日まで開催されています。

「PIXARのひみつ展 いのちを生みだすサイエンス」 六本木ヒルズ展望台東京シティビュー(@tokyo_cityview)

会期:2019年4月13日(土)~9月16日(月・祝)

休館:会期中無休。

時間:10:00~22:00

*入場は閉館の30分前まで。

料金:一般1800円、高校・大学生1200円、4歳〜中学生600円、65歳以上1500円。

住所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階

交通:東京メトロ日比谷線六本木駅1C出口徒歩5分(コンコースにて直結)。都営地下鉄大江戸線六本木駅3出口徒歩7分。

「国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」 東京国立博物館・平成館

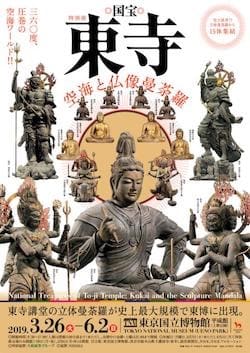

「特別展 国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」

2019/3/26~6/2

東京国立博物館・平成館で開催中の「特別展 国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」の報道内覧会に参加してきました。

平城京遷都により建立され、823年に空海が嵯峨天皇より賜った東寺は、以来、真言密教の根本道場として多くの人々の信仰を集めてきました。

その東寺に長らく伝わって来た文化財、ないし寺宝が、約110件ほどやって来ました。中でも空海が密教の真髄を世に知らしめるべく、講堂に築き上げた立体曼荼羅のうち、史上最多の15体の仏像ほど出品されました。

「後七日御修法」の道場の再現展示

空海によってはじめられ、真言宗で最も重要の儀式、後七日御修法の道場が再現されました。元は宮中の真言院で行われていて、国家の安泰などが祈願され、現在は東寺にて開かれているものの、修法そのものは秘密のため、内容は明らかにされていません。しかしながら今回の展覧会のため、一部にレプリカを用いつつ、特別に設えが再現されていて、臨場感のある形で道場内の様子を知ることが出来ました。

重要文化財「金銅舎利塔」 平安時代・12世紀 東寺

うち「金銅舎利塔」は、本尊的な役割を果たした塔で、実際の修法では、隔年で金剛界と胎蔵界の曼荼羅の前に置かれました。なお修法は、両曼荼羅を年毎の交代で儀式の中心としていて、曼荼羅の前に壇が築かれ、周囲に五大尊像や十二天像などが掛けられました。

国宝「五大尊像」 平安時代・大治2年(1127) 東寺

その「五大尊像」が並々ならぬ迫力を見せていました。いずれも赤々とした火炎に包まれた明王を表していて、かつての像が1127年の火災で焼失したことから、鳥羽院の命によって描き直されました。いわゆる多面多臂の醜怪な姿ながらも、限りなく優美に描こうとした、当時の貴族の美意識も反映されているそうです。

国宝「十二天像」 平安時代・大治2年(1127) 京都国立博物館

「十二天像」も同様に火災で失われた後に描き直された作品で、截金や彩色が鮮やかに残っていました。平安仏画の優品として知られています。(五大尊像、十二天像ともに展示替えあり。)

国宝「金銅密教法具」 中国 唐時代・9世紀 東寺

また修法関連では、空海が唐より持ち帰ったとされる「密教法具」も見逃せません。金剛盤の上に五鈷鈴と五鈷杵が乗ったセットで、9世紀の品にも関わらず、金色の目映いばかりの光を放っていました。

国宝「山水屛風」 平安時代・11世紀 京都国立博物館 展示期間:3/26~4/21

寺宝にも見逃せない作品が少なくありません。一例が「山水屏風」で、密教の灌頂の儀礼に用いられ、平安期に制作された、現存最古の山水屏風として伝えられています。

国宝「天蓋」 平安時代・9世紀 東寺

また空海の住居跡の西院に安置された、不動明王坐像の上の「天蓋」も見事で、周縁に蓮華の花弁と、中心に菩薩が舞うように描かれていました。写真では色が失われているように見えるかもしれませんが、実際に前にすると、菩薩の衣などが実に流麗に表現されていることが分かりました。

重要文化財「八部衆面(迦楼羅、摩睺羅、夜叉、緊那羅、阿修羅)」 鎌倉時代・13世紀 東寺

インドで釈迦を護衛するための神々である「八部衆面」も、どことなくコミカルな表情を見せていて、東寺では舎利会の行列にて、僧侶の乗る輿を担ぐ人がつけていました。また同じく仮面で、灌頂会の行列に用いられたとされる、「十二天面」の穏やかな様子にも魅せられました。

国宝「後宇多天皇宸翰東寺興隆条々事書」 後宇多天皇筆 鎌倉時代・徳治3年(1308) 東寺 展示期間:3/26~4/30

書では真言密教に帰依した後宇多天皇による「宸翰東寺興隆条々事書」も目をひくのではないでしょうか。そのほか、展示は前後しますが、冒頭には空海の名筆、「風信帖」も出展されていました。ともかく優品に次ぐ優品で、見て飛ばすことは出来ません。

「特別展 国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」第4章「曼荼羅の世界」会場風景

目玉の立体曼荼羅は第2会場のラストに公開されていました。講堂にある21体のうち、国宝11体、重要文化財4体からなる計15体が一堂に会していて、全てがケースなしの露出で展示されていました。また国宝11体の仏像に関しては、360度の全方位から鑑賞することも出来ました。やや強めの照明ゆえか、仏像の細部が際立って見えるのも特徴で、あるべき場所の東寺で見る姿も趣深いものがありますが、現地よりも仏像の姿形が良く分かるかもしれません。

国宝「帝釈天騎象像」 平安時代・承和6年(839) 東寺

立体曼荼羅の配置は東寺とは大きく異なりました。東寺では中央に如来、右に菩薩、そして左に菩薩の諸像が並び、周囲を四天王が囲んでいますが、博物館では手前に四天王、右に菩薩、左に明王が並び、奥に如来像が並んでいました。そして一番手前の帝釈天のみ、ほかの諸像と反対を向いていました。なお本像は、一般会期期間中においても撮影が可能です。

国宝「金剛薩埵菩薩坐像」 平安時代・承和6年(839) 東寺

歯を剥き出しにしつつ、凄まじい表情で立つ「増長天」をはじめ、重々しい水牛に跨っては異形を見せる「大威徳明王騎牛像」など、思わず後ずさりするほどに迫力がある像ばかりでしたが、私としては温和な笑みを浮かべているようにも見える「金剛薩埵菩薩坐像」など、一連の菩薩像の端正な姿に心を奪われました。

最後に館内の状況です。報道内覧会に加え、再度、会期早々の平日の昼間に観覧して来ました。

国宝「大威徳明王騎牛像」 平安時代・承和6年(839) 東寺

入館のための待ち時間もなく、場内も一部の書の展示のみ、若干混雑していましたが、どの作品も並ぶことなくスムーズに見られました。

国宝「増長天立像」 平安時代・承和6年(839) 東寺

既に会期もあと一週間ほどで一ヶ月を迎えようとしていますが、現段階において、土日を含めても入場規制は行われていません。とはいえ、今年は改元に伴う10連休が控えるなど、GWには大変な人出となることも予想されます。金曜と土曜日の夜間開館も有用となりそうです。

それにしても、まさかこれほどのスケールで東寺の寺宝を目の当たりに出来るとは思いませんでした。東京における東寺展としては決定版と捉えて間違いありません。

東博に仏像曼荼羅が出現! 圧巻の密教美術が集う特別展『国宝 東寺-空海と仏像曼荼羅』。 https://t.co/Nxvm2P6UNM pic.twitter.com/TsF9RaBXE6

— Pen Magazine (@Pen_magazine) 2019年4月19日

現存最古の彩色の両界曼荼羅で知られる、国宝の「西院曼荼羅」が、4月23日より5月6日までの限定で出品されます。そのタイミングで私も改めて見てくるつもりです。

「特別展 国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」会場入口

6月2日まで開催されています。おすすめします。

「特別展 国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」(@toji2019) 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:2019年3月26日(火)〜6月2日(日)

時間:9:30~17:00。

*毎週金・土曜は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。5月7日(火)。但し4月29日(月・祝)、5月6日(月・休)は開館。

料金:一般1600(1300)円、大学生1200(900)円、高校生900(600)円。中学生以下無料

*( )は20名以上の団体料金。

*本展観覧券で、会期中観覧日当日1回に限り、総合文化展(平常展)も観覧可。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

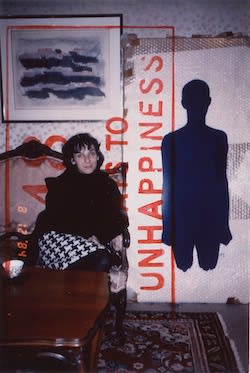

「ソフィ カル ─限局性激痛 原美術館コレクションより」 原美術館

「ソフィ カル ─限局性激痛 原美術館コレクションより」

2019/1/5~3/28

Sophie Calle

Exquisite Pain, 1984-2003

© Sophie Calle / ADAGP, Paris 2018 and JASPAR, Tokyo, 2018

原美術館で開催中の「ソフィ カル ─限局性激痛 原美術館コレクションより」のガイドツアーに参加して来ました。

フランスの現代美術家のソフィ・カル(1958〜)は、かねてより写真や言葉で構成した、自伝的とも言える物語を紡いでは、作品を制作してきました。

そして1999年から2000年にかけ、自らの失恋の体験を素材とした「限局性激痛」を原美術館で発表し、大きな反響を呼びました。

その「限局性激痛」がフルスケールで再現されました。作品は前後編、つまり第一部と第二部に分かれていて、前半は失恋の体験を綴り、後半はその体験を他者に語って、代わりに相手の辛い体験を聞いては、心の傷を治癒していくプロセスを提示していました。

「ソフィ カル 限局性激痛」原美術館コレクションより 展示風景

©Sophie Calle / ADAGP Paris and JASPAR Tokyo, 2018 Photo by Keizo Kioku

はじまりは、ソフィが「人生最悪の日」とした、失恋の日の92日前でした。1984年、海外に3ヶ月滞在可能な奨学金を得たソフィは、あえて自らの文化とは異なった日本を選択し、フランスを出発すると、シベリア鉄道、中国から香港を経由して日本へと渡りました。日本へ至るまでに各地を転々としていて、最終的に日本に来たのは、20日以上も経ってからことでした。

日本での滞在中、ソフィは各地を旅し、目にした光景、あるいは日々の生活を写真に記録しつつも、パリにいた恋人と手紙をやり取りしていました。

第一部では、そうした写真や手紙がずらりと並んでいて、例えば新宿のバーや成人式、あるいはテレビでの相撲、はたまた旅館の朝食、さらには宿泊したホテルのキーなどが写されていました。そして全ての記録や恋人との手紙は、失恋の「人生最悪の日」に向けて、カウンドダウンするように構成されていて、ソフィの失恋の日へ至るプロセスを追体験出来るようになっていました。

3ヶ月の海外滞在を終えようとしたソフィは、インドのニューデリーで恋人と落ち合うように連絡を取りました。しかしニューデリーに出向くも、恋人はやって来ず、ここではじめてソフィは、愛する人に捨てられた、すなわち失恋したことを知るわけでした。

1985年、失意の中、フランスへ帰国したソフィは、「厄払い」(解説より)のために、自身の苦しみを人に語ることを決めました。そしてソフィは、「自分の苦しみを人に語れないことが一番辛い」として、代わりに話し相手にも、個々に辛い体験を語ってもらうことにしました。

「ソフィ カル 限局性激痛」原美術館コレクションより 展示風景

©Sophie Calle / ADAGP Paris and JASPAR Tokyo, 2018 Photo by Keizo Kioku

そのやりとりを記録したのが、後半の第二部で、ソフィの失恋の体験と、話し相手の辛い体験を、今度は写真と刺繍で示していました。この相手の体験が、想像を絶するほどに深刻な状況で、中には恋人の自殺を語る人もいました。結果的にソフィは、痛みが癒されるまで、おおよそ3ヶ月間、他者と語り合いました。

「ソフィ カル―限局性激痛」1999-2000年 原美術館での展示風景

© Sophie Calle / ADAGP, Paris 2018 and JASPAR, Tokyo, 2018

ここで興味深いのは、ソフィの刺繍によるテキストで、はじめは長々と細かに失恋の状況を記しているものの、日を追うごとに短くなり、最終的には「惨めな、ありふれた物語である。くどくどと繰り返すには値しない。」のような、どこか失恋の経験と決別を表すような、簡潔な言葉のみになっていました。また刺繍糸の色も変わり、黒い布地と一体化して、読めなくなりました。

ともかく第一部、第二部とも、赤裸々に心理が表現されていて、まさにソフィの長大なモノローグを聞いているようでした。と同時に、自らの痛みをさらけ出しつつ、他者の痛みを相対化するプロセスにおいても、多くのドラマが生みだされていました。ともかくひたすらに読ませる展開で、まるで複数の小説を同時に追っているかのようでした。

「ソフィ カル-限局性激痛」原美術館コレクションより会期:2019/01/05(土)-3/28(木)1999年-2000年に原美術館で開催したソフィ カル「限局性激痛」展をフルスケールで再現します。2/1(金)には作家本人によるアーティストトークを開催予定。#原美術館 #haramuseum pic.twitter.com/EpxTq5XErX

— 原美術館, Hara Museum (@haramuseum) 2018年12月24日

なお「限局性激痛」とは医学用語で、身体部位を襲う、狭い範囲の痛みを意味しているそうです。また日本滞在が切っ掛けとなって生まれた「限局性激痛」は、ソフィ自身が日本で最初で発表したいと考え、1999年の原美術館での展覧会のため、まず日本語版で制作されました。そしてのちに、フランス語版や英語版が発表されました。

3月28日まで開催されています。

「ソフィ カル ─限局性激痛 原美術館コレクションより」 原美術館(@haramuseum)

会期:2019年1月5日(土)~3月28日(木)

休館:月曜日。但し1月14日、2月11日は開館。1月15日、2月12日は休館。

時間:11:00~17:00。

*水曜は20時まで。入館は閉館の30分前まで

料金: 一般1100円、大高生700円、小中生500円

*原美術館メンバーは無料、学期中の土曜日は小中高生の入館無料。

*20名以上の団体は1人100円引。

住所:品川区北品川4-7-25

交通:JR線品川駅高輪口より徒歩15分。都営バス反96系統御殿山下車徒歩3分。

注)写真は美術館より頂戴した広報用の図版を使用しています。館内の撮影は出来ません。

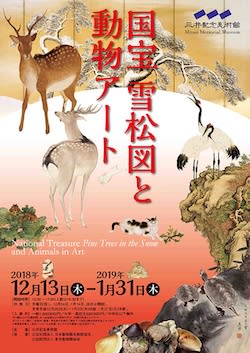

「国宝 雪松図と動物アート」 三井記念美術館

「国宝 雪松図と動物アート」

2018/12/13~2019/1/31

三井記念美術館で開催中の「国宝 雪松図と動物アート」の特別内覧会に参加してきました。

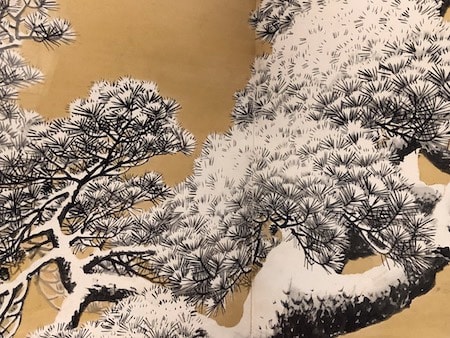

江戸時代後期の絵師、円山応挙の必竟の名作、国宝「雪松図屏風」が、東京・日本橋の三井記念美術館にて公開されています。

国宝「雪松図屏風」 円山応挙筆 江戸時代・18世紀 北三井家旧蔵

金色に染まる雪原の中、さも寒さに耐えるかのように起立した松は、どこか神々しいまでに美しい姿を見せていますが、何度接しても、まるで3Dのような視覚効果に目を見張ってなりません。老松と若松が左右だけではなく、屏風の手前と奥、つまり前後へ行き来するように伸びていて、さも無限でかつ深遠な空間を前にしたかのようでした。

国宝「雪松図屏風」(部分) 円山応挙筆 江戸時代・18世紀 北三井家旧蔵

また塗り残しを用いた雪の表現をはじめ、素早い筆の動きも効果的ではないでしょうか。少し離れて眺めると、いつしかピタリと形が収まるような構図感も魅惑的でした。

さて今回の展覧会は、「雪松図」に加えて、「動物アート」の二本立てでした。よって、主に館蔵の動物に因んだ、日本と東洋の絵画や工芸、それに茶道具が一堂に展示されていました。また動物を広く定義し、哺乳類に留まらず、想像上の龍や獅子、鳳凰のほか、鳥類、魚貝類、昆虫などを網羅しているのも特徴でした。

「白象黒牛図屏風」 長沢芦雪筆 江戸時代・18世紀 個人蔵

新出の「白象黒牛図屏風」が初めてお目見えしました。長沢芦雪による作品で、有名なエツコ&ジョー・プライスコレクションとほぼ同じ図柄を見せていました。同種の作品は、ほかにも島根県立美術館に所蔵されていて、現在、3種類確認されていることから、おそらくは複数の注文に応えて描いたと考えられています。

「白象黒牛図屏風」(部分) 長沢芦雪筆 江戸時代・18世紀 個人蔵

プライスコレクション作と同様、黒牛の下でちょこんと座る仔犬の可愛らしさと言ったら、比類がありません。まるでゆるキャラのようでした。

「秋草に兎図襖」 酒井抱一筆 江戸時代・19世紀 北三井家旧蔵

絵画ではもう1点、酒井抱一の「秋草に兎図襖」に魅せられました。うっすら月のかかった秋のススキの野を舞台としていて、強い風が吹いているのか、ススキやクズが靡く様子が表現されていました。ともかく面白いのは、襖の地に斜めに張られたヘギで、その線が、風の向きを見事に示していました。

「秋草に兎図襖」(部分) 酒井抱一筆 江戸時代・19世紀 北三井家旧蔵

後ろ脚を強く蹴っては、風に向かって進む、躍動感のある兎の姿も良いかもしれません。

「昆虫自在置物」 高瀬好山製 明治〜昭和時代 北三井家旧蔵

一昨年の「驚異の超絶技巧!」で話題を集めた自在置物にも、動物はたくさん登場します。中でも精緻なのは、高瀬好山の「昆虫自在置物」で、チョウ、トンボ、ハチ、カブトムシ、クワガタなど12種類の昆虫を、金属でリアルに作り上げました。もちろん実際に動かすことは叶いませんが、羽や関節などは、まさに自在に動くように出来ています。

「染象牙貝尽置物」 安藤緑山作 明治〜昭和時代 北三井家旧蔵

俄かに人気の高まる高まる牙彫家、安藤緑山の「染象牙貝尽置物」も大変な力作でした。言うまでもなく、象牙で作られていますが、あまりにも写実的なため、もはや本物の貝のようにしか見えませんでした。

「信楽写兎耳付水指」 野々村仁清作 江戸時代・17世紀 北三井家旧蔵

茶道具にも動物のモチーフが少なくありません。一例が、野々村仁清の「信楽写兎耳付水指」で、筒状の胴の部分に、耳を広げた兎の耳が付いていました。円形の口を月、さらに全体の器形を臼に見立てれば、月に兎の意匠にもなるそうです。一見、シンプルな造形ながらも、風流な作品と言えるかもしれません。

「十二支文腰霰平丸釜」 大西浄林作 江戸時代・17世紀 北三井家旧蔵

「十二支文腰霰平丸釜」は、胴に子、丑、寅、卯、辰、巳、馬、羊、申、酉、戌、亥の12種類の干支を描いていて、京都の三条釜座の千家の釜師、大西家の初代浄林が制作しました。

「竹置筒花入 銘 白象」 惺斎直書・在判 大正時代 北三井家旧蔵

太い白竹を用いた「竹置筒花入 銘 白象」も興味深い作品でした。堂々たる重厚感の花入で、特段に動物が描かれているわけではありませんが、形自体が象の足を連想させることから、「白象」の銘が付けられました。確かに、根の部分が足のように見えなくはありません。

「唐三彩馬」 唐時代 室町三井家旧蔵

鮮やかな彩色を伴う「唐三彩馬」も目立っていたのではないでしょうか。ほかにも、切手に絵巻、仮面、能装束なども動物モチーフばかりです。右に左の動物を比べながら、お気に入りの作品を探して見るのも楽しいかもしれません。

「東都手遊図」 源き(おうへんに奇)筆 江戸時代・天明6年(1786) 浅野家旧蔵 ほか

年末年始のお休みも終わり、新年も1月4日より開館しました。例年、「雪松図」は年明けに公開されるだけに、お正月のイメージと重なる方も少なくないかもしれません。私も再度、見に行こうと思います。

「嶺」 池田勇八作 大正13年(1924) 北三井家旧蔵

気がつけば、エレベーター前のブロンズ彫刻、池田勇八の「嶺」も、夫婦鹿を象った作品です。一体全体、館内には何種類の動物が存在するのでしょうか。徹頭徹尾、まさしく動物でした。

国宝「志野茶碗 銘 卯花墻」 桃山時代・16〜17世紀 室町三井家旧蔵 *茶室「如庵」ケース展示風景

1月31日まで開催されています。

「国宝 雪松図と動物アート」 三井記念美術館

会期:2018年12月13日(木)~2019年1月31日(木)

休館:月曜日。1月27日(日)。年末年始(12/26~1/3)。

*但し12月24日(月・休)、1月14日(月・祝)、1月28日(月)は開館。

時間:10:00~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000(800)円、大学・高校生500(400)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*リピーター割引:会期中、一般券、学生券の半券を提示すると、2回目以降は団体料金を適用。

場所:中央区日本橋室町2-1-1 三井本館7階

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線三越前駅A7出口より徒歩1分。JR線新日本橋駅1番出口より徒歩5分。

注)写真は特別内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

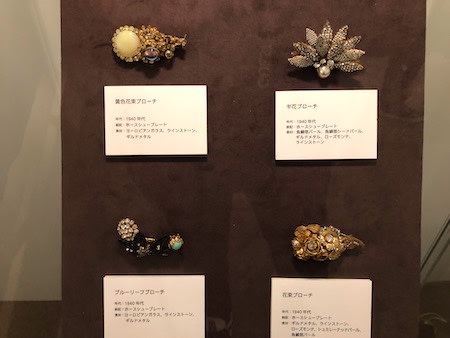

「ミリアム・ハスケル~渡辺マリコレクション」 アクセサリーミュージアム

「アメリカンドリーマー ミリアム・ハスケル~渡辺マリコレクション」

2018/11/13~2018/12/22、2019/1/17~2019/4/14

アクセサリーミュージアムで開催中の「アメリカンドリーマー ミリアム・ハスケル~渡辺マリコレクション」を特別鑑賞会に参加して来ました。

コスチューム・ジュエリーのトップブランドである「ミリアム・ハスケル」は、創設者のミリアム・ハスケルが、1924年にニューヨークで開いたセレクトショップにはじまりました。

そのミリアム・ハスケルのジュエリーを一堂に紹介したのが、「ミリアム・ハスケル~渡辺マリコレクション」で、ミリアム・ハスケルの研究で知られ、ジュエリーを30年近くに渡って収集し続けた渡辺マリ氏のコレクションが公開されていました。

「メタルリーフイエローデミパリュールセット」 1930年代

元々、ハスケルのショップでは、シャネルをはじめとしたフランスのジュエリーを輸入していましたが、次第に自身でもジュエリーを制作したいと考えるようになりました。

「ミリアム・ハスケル~渡辺マリコレクション」会場パネル

ハスケルのジュアリーは、1人のデザイナーとの協働によって生み出されました。名はフランク・ヘスで、1926年、ヘスのウィンドウディスプレイに惚れたハスケルは、デザイナーとしてスカウトし、自身はプロデューサーとして、ジュエリーを世に送り出しました。ハスケルは「人と同じものをつけさせない、つけない。」ことをモットーとしていて、一番美しいものを作るべく、手作業で、パーツの全てまでがオリジナルなジュエリーを作りました。

「スティックピン」 1940年代

ジュエリーの制作に際しては、極力、接着剤や溶接の技術を用いず、糸や針を、一つ一つ手で組み上げていて、修理やセミオーダー形式での手直しも可能としていました。それ故に、今も修理をすることが出来るそうです。

「メタルフラワーイエローネックレス」 1930年代

ハスケルの最大の魅力は、立体的なデザインを伴うことでした。ジュエリーは正面だけでなく、上下左右のどこから見ても、女性を引き立てるように作られました。またネックレスは複数の使い方が出来るようなっていて、その日の服装などに合わせ、ショートとロングの双方に対応するように工夫されました。

「黄金花束ブローチ」 1940年代

自分の名前を入れることに執着のなかったハスケルは、当初、ブランドサインを付けませんでした。ジュエリーは、主に植物をモチーフとしていて、木や貝などの自然の材料が多く使われました。またハスケルは、同じ作品を3つ作り、1つは見本、もう1つは店内ディスプレイ用、最後の1つは販売用とすることもありました。

「ソンメルソガラスネックレス」 1940年代

1930年頃から、客の求めによって、サインが入れられるようになりました。しかし人気の高まりゆえか、偽物も出回るようになったため、今度は名前の代わりに、亀や小鳥の金具を付けるようになりました。

「ウランガラス3連ネックレス」 1950年代

素材はベネツィアのガラスなども使われましたが、中にはガラスにウランを入れたネックレスもあり、照明を落として、ライトを当てると、緑色に光り出しました。

「シノワズリデミパリリュールセット」 1940年代〜1950年代

ハスケルの作品には、ランクに応じて、カジュアルのC、フォーマルのB、そしてスペシャルのAの3つのラインがありました。うちAラインは、パーティーなどの特別な場につけていくことを想定していて、ほかのラインに比べて、大ぶりで豪華でした。

「ターコイズパリュールセット」 1950年代

ハスケルは人気を博し、次々と店舗が増え、アメリカからヨーロッパへも拡大し、コスチュームジュエリーのクイーンと称されるほどになりました。しかし残念ながら、ハスケルの活躍は、必ずしも長く続きませんでした。1940年頃に鬱病を患うと、しばらくはフランクの助けもあって支えられるものの、1950年にはクリエイターとしての仕事が困難となり、会社を離れてしまいました。

「デザイン画」 ラリー・オースチン 1930年代〜1940年代

ジュエリー制作をやめたハスケルは、結果的に長い療養生活の末、1981年に亡くなりました。また現在も会社こそ存続しているものの、ハスケルの当時とは方針が変わり、大量生産方式を採用しているそうです。

「ドーム花パリュールセット」 1940年代〜1950年代

渡辺マリ氏のコレクションも、ハスケルとフランクの2人が制作したものにこだわっていて、主に1920年から50年代の作品でした。いずれのジュエリーもオリジナリティーに溢れていて、ハスケルが制作にかけた、創意工夫が感じられるのではないでしょうか。また単に美しい云々だけではなく、ハスケルとフランクの2人の作り手の熱意も伝わってくるかもしれません。

「グリーン花モチーフパリュール」 1940年代〜1950年代

最後に会期の情報です。年末年始を含む冬季休館日を挟み、前期と後期に分かれています。(一部に展示替えあり。)

「ミリアム・ハスケル~渡辺マリコレクション」

前期:2018年11月13日(火)~2018年12月22日(土)

後期:2019年1月17日(木)~2019年4月14日(日)

12月23日から1月16日までが冬季休館日です。年内は12月22日まで、年明けは1月17日からの開館となります。お出かけの際はご注意下さい。

「ミリアム・ハスケル~渡辺マリコレクション」会場風景

通常入館料で観覧可能です。ぐるっとパスにも対応しています。

「シルバーメタルチェーンラリエット」 1930年代

2019年4月14日まで開催されています。

「アメリカンドリーマー ミリアム・ハスケル~渡辺マリコレクション」 アクセサリーミュージアム(@acce_museum)

会期:2018年11月13日(火)~2018年12月22日(土)、2019年1月17日(木)~2019年4月14日(日)

休館:月曜・第4、5日曜日。

*冬季休館(12月23日~1月16日)、及び8月休館(8/1~8/31)

時間:10:00~17:00

*入館は16時半まで。

料金:一般1000円、学生(小学生以上)600円。ぐるっとパスでフリー。

住所:目黒区上目黒4-33-12

交通:東急東横線祐天寺駅中央改札口側西口1より徒歩7分。

注)写真は特別鑑賞会の際に美術館の許可を得て撮影しました。

「吉村芳生 超絶技巧を超えて」 東京ステーションギャラリー

「吉村芳生 超絶技巧を超えて」

2018/11/23~2019/1/20

東京ステーションギャラリーで開催中の「吉村芳生 超絶技巧を超えて」のプレス内覧会に参加してきました。

1950年に山口県で生まれ、版画やドローイングの画家としてデビューした吉村芳生は、身の回りの日常を見据えては、主に鉛筆で細密に描き出しました。

奥:吉村芳生「ドローイング 金網」 1977年

その吉村の制作にとって重要だったのは、写しの行為でした。一例が「ドローイング 金網」で、金網の網目のみを、おおよそ1万8千個も写しとりました。

吉村芳生「ドローイング 金網」(部分) 1977年

いずれもケント紙と金網を重ねてプレス機にかけ、紙に写った痕跡を鉛筆でなぞったもので、長さは17メートルにも及んでいました。吉村は「機械文明が人間から奪った感覚を自らに取り戻す」として、1日5時間、約70日間かけて完成させました。

吉村芳生「ドローイング 新聞 ジャパンタイムズ」 1979年〜80年 ほか

同じく「ドローイング 新聞」も、写しを半ば極めた作品で、インクの乾ききっていない新聞紙面にアルミ板をあて、プレス機で圧着させたのち、また紙をあて、最終的に紙に転写した薄いインクを元に、鉛筆で文字や写真を写していました。ともかく精巧に出来ていて、近くに寄っても、単なる古い新聞紙と見間違えてしまうかもしれません。

吉村芳生「SCENE No.36(河原)」 1983年

吉村が初期に描いた題材は、川辺や通り、駐車場、ジーンズ、灰皿など、ごくありふれた風景でした。制作に際しては、対象を凝視して直接的に紙へ描くのではなく、撮影した写真を利用し、リトグラフやシルクスクリーンなどの版画の技法も取り入れました。そのために主観性は排除され、作業はより機械的なものになりました。

右:吉村芳生「ジーンズ」 1984年

左:吉村芳生「ジーンズ 下絵(数字)」 1984年

「ジーンズ」も写しにこだわった作品でした。まず本物のジーンズをモノクロで撮影し、引き伸ばしたうえ、今度は鉄筆で2.5ミリ四方のマス目を引き、濃度に応じて0から9までの数字をマス目に書きました。それが、上の写真左の「ジーンズ」で、目をこらすと、確かに細かな数字がマス目に書き込まれていることが分かりました。

右:吉村芳生「ジーンズ」(部分) 1984年

一方で、右の「ジーンズ」はどのように描かれたのでしょうか。今度は写真と同じサイズの方眼紙を用意し、先に2で書いた数字を写したのち、同じサイズの透明フィルムを上から重ね、左端の行から、数字の0に斜線1、数字の1に斜線2、数字の5に斜線6本のように、1つのルール対応した斜線をインクで引いていました。つまりこの「ジーンズ」は、全て斜線のみで描かれていて、色の濃度のみが示されているにも関わらず、写真のように見えるわけでした。

吉村芳生「SCENE 85-8」 1985年 東京ステーションギャラリー

何気ない路上の1コマを捉えた「SCENE 85-8」も、同じく写真のように見えるかもしれません。吉村は雨に濡れた路面を、鉛筆で表現していて、写真のブレまでも描ききっていました。

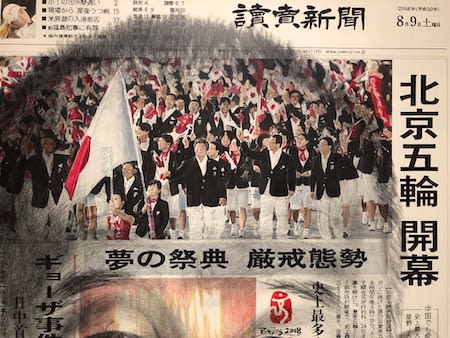

吉村は生涯を通して自画像を描き続けた画家でした。うち目立つのが新聞紙の上に自画像を描いたシリーズで、吉村は新聞を「社会の肖像であり、自画像と同じである。」と捉えていました。

右:吉村芳生「新聞と自画像 2008.8.9 読売新聞」 2008年

左:吉村芳生「新聞と自画像 2008.10.8 毎日新聞」 2008年

「新聞と自画像」に目を奪われました。ノーベル賞の受賞や、オリンピックの開幕を告げる新聞の一面に、吉村自身の顔が浮かび上がっていました。

吉村芳生「新聞と自画像 2008.8.9 読売新聞」(部分) 2008年

ここで驚くのは、新聞紙自体も鉛筆で描かれていることで、吉村は紙面をコピーしたうえ、カーボン紙で紙に転写したのち、文字や写真の全てを鉛筆や色鉛筆で漏らさずに写し取りました。何やら描く、写すことに対して、執念すら感じないでしょうか。

吉村芳生「新聞と自画像 2009年」 2009年

新聞と自画像のシリーズには2パターンあり、1つがともに描くタイプで、もう1つが既存の新聞紙の上に自画像を描くものでした。うち「新聞と自画像 2009年」では、1年分の新聞の1面に、毎日撮影した自画像を拡大して描いていて、休刊日の1月2日を除くと、全部で364日、つまり364枚にも及んでいました。顔の表情は、新聞の記事の内容に対応していると言われています。

吉村芳生「3.11から 新聞と自画像」 2011年

「3.11から 新聞と自画像」では、東日本大震災の発生と惨状を伝えた新聞を素材にしていて、3月12日から1ヶ月分の新聞に、「見」、「光」、「阿」、「吽」、「叫」などと言った、8種類の自画像をシルクスクリーンで刷り込みました。吉村は、震災の発生当初は描けなかったものの、1ヶ月経過して、やはり描くべきだと考え、新聞を取り寄せては、顔を加えたそうです。また作品を売却して、チャリティーにあてたこともありました。

吉村芳生「コスモス」 2000〜07年

吉村は何もモノクロームの作品だけ制作していたわけではありません。1990年頃にはじめて花を題材にして以降、次第に色鉛筆で描く花の作品に制作の重心を移していきました。その前に東京から山口に移住し、そこで目にした花、とりわけ休耕田のコスモスに出会い、色を発見したと指摘されています。この頃の吉村は、従来の鉛筆のモノクロにやや息苦しさ感じていて、スランプに陥っていましたが、花の絵を色鮮やかに描くことにより、新たな境地を切り開きました。

吉村芳生「無数の輝く生命に捧ぐ」 2011〜13年

フェンス越しの藤の木が一面に広がるのが、「無数の輝く生命に捧ぐ」で、吉村は東日本大震災を契機に、花の1つ1つに亡くなった人の魂を思って描きました。元にはやはり写真が参照されているものの、実際の光景とは異なっていて、背後には何も描かず、ただマス目だけが微かに記されているだけでした。

吉村芳生「無数の輝く生命に捧ぐ」(部分) 2011〜13年

また画面右手の花が消えるように描かれているのも、吉村の意図した表現でした。かつてはモチーフに意味を持たせなかった吉村ですが、特に2000年を過ぎると、何らかのメッセージを込めた作品を制作するようになりました。

1990年代以降、故郷の山口を中心に活動していた吉村ですが、2007年に東京の森美術館で開催された「六本木クロッシング」に出展すると、大きな話題を呼び、各地の美術館でも作品が展示されるようになりました。しかしながら2013年、病に倒れて亡くなってしまいました。時に63歳でした。

吉村芳生「コスモス(絶筆)」 2013年

絶筆も「コスモス」でした。やはり一面の花畑を表していて、ちょうど画面の4分の1を残して筆がとまっていました。ここで明らかなのは、吉村が最後に至るまでマス目にそって、1つずつ塗り進めていたことで、残りの白い画面には、一切の下書きもなく、ただ小さなマス目のみが残されているだけでした。

「吉村芳生 超絶技巧を超えて」会場風景

出展数は、62件、600点と不足はありません。モノクロとカラーの双方で、オリジナルの画風、ないし制作法を確立した吉村の作品は、ほかでは代え難い魅力が存在していました。

画家、吉村芳生(1950〜2013年)。「描く」ことに対して執念を感じる作家です。たとえば新聞の上に自画像を描いたシリーズ。なんと新聞の活字もすべて描いています! https://t.co/YpJvAS2eo8 pic.twitter.com/xw8o4vBSFK

— Pen Magazine (@Pen_magazine) 2018年12月13日

中国、四国地方以外の美術館では初めての個展でもあります。2019年1月20日まで開催されています。少し遅くなりましたが、おすすめします。

「吉村芳生 超絶技巧を超えて」 東京ステーションギャラリー

会期:2018年11月23日(金・祝)~2019年1月20日(日)

休館:月曜日。但し12月24日、1月14日は開館。12月25日(火)は休館。年末年始(12月29日~1月1日)。

料金:一般900(700)円、高校・大学生700(500)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

時間:10:00~18:00。

*毎週金曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

住所:千代田区丸の内1-9-1

交通:JR線東京駅丸の内北口改札前。(東京駅丸の内駅舎内)

注)写真はプレス内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

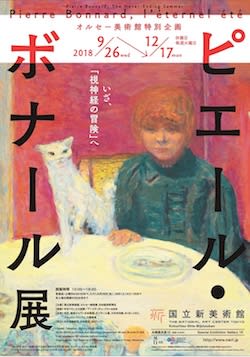

「ピエール・ボナール展」 国立新美術館

「オルセー美術館特別企画 ピエール・ボナール展」

9/26~12/17

国立新美術館で開催中の「オルセー美術館特別企画 ピエール・ボナール展」のプレスプレビューに参加してきました。

フランスの画家、ピエール・ボナールは、日本の浮世絵にも影響を受けつつ、のちにフランス各地を転々としては、身近な風景や人物を鮮やかな色彩で描きました。

オルセー美術館より、ボナールのコレクションが多くやって来ました。油彩は全72点に及び、ほか素描17点、版画・挿絵本17点、写真30点も交え、ボナールの画業を様々な角度から紹介していました。

ピエール・ボナール「庭の女性たち」 1890-1891年 オルセー美術館

はじまりは日本との関係でした。1890年、国立美術学校で開催された「日本の版画展」で衝撃を受けたボナールは、浮世絵の輪郭線や遠近表現を取り込む作品を制作しました。その一例が、「庭の女性たち」で、掛軸を思わせる縦長のパネルに、女性と動物のモチーフを描いていました。見返り美人ならぬ、頭部のみが正面を向く姿勢や、遠近感のない画面に、浮世絵の画風を見ることが出来るかもしれません。

ピエール・ボナール「黄昏(クロッケーの試合)」 1892年 オルセー美術館

「黄昏(クロッケーの試合)」も、初期のボナールを代表する作品で、遠近感に統一性を持たず、画面には複数の視点が導入されていました。フランス南東部にあったボナールの別荘の庭を舞台としていて、当時、流行していたクロッケーを楽しむ人々や、走り回る犬などを、手前の樹木越しから見やるように描いていました。格子模様の服もボナールの好んで採用した模様で、いわば人物から立体感を取り払い、装飾性を高めていました。そもそも世紀末のパリは、アール・ヌーヴォーが隆盛し、至る所に装飾が溢れていて、ボナールなどのナビ派の画家も、絵画に装飾的なモチーフを取り入れていました。

左:ピエール・ボナール「男と女」 1900年 オルセー美術館

ミステリアスな人物関係を表したような、「男と女」も魅惑的ではないでしょうか。おそらくボナールと妻のマルトとされる男女は、中央の衝立を隔てていて、室内のベットという極めてプライベートな空間ながらも、どことなく心理的な距離感があるように思えてなりません。

左:ピエール・ボナール「大きな庭」 1895年 オルセー美術館

「大きな庭」は、ボナールの別荘にあった果樹園の光景を表していて、犬や鶏が遊ぶ中、果物を2人で収穫する子どもたちの様子を描いていました。ここで興味深いのは、画面右へ立ち去ろうとする女性の姿で、もう一人の子どもに至っては、画面からはみ出し、半身しかありませんでした。この空間の右側には、一体、どのような光景が広がっていたのでしょうか。

左:ピエール・ボナール「浴盤にしゃがむ裸婦」 1918年 オルセー美術館

ボナールは、一貫して女性の身体を主題とした画家でした。中でも興味深いのが「化粧台」で、室内の鏡の写った、マルトと思われる裸婦を描いていました。また「浴盤にしゃがむ裸婦」もマルトをモデルとしていて、ちょうど浴盤の上で盥に水を注ぐ姿を表していました。背景の床は無地で、黄色い光を反映していて、ここに装飾性云々ではない、ナビ派から脱却したボナールの一つのスタイルを見ることが出来ました。

右:ピエール・ボナール「猫と女性 あるいは 餌をねだる猫」 1912年頃 オルセー美術館

チラシ表紙を飾る「猫と女性 あるいは 餌をねだる猫」も、マルトがモデルで、食卓を前に、物静かな様子で座る姿を描いていました。そして白い猫が、マルトを注意深く横目で見据えながら、今にも皿の上の魚を奪わんとばかりに身を乗り出していました。また黄色を帯びた食卓とマルトの緑の服、そして背景の赤い壁の色彩も美しいコントラストを成していました。

右:ピエール・ボナール「桟敷席」 1908年 オルセー美術館

ボナールの絵画の最大の魅力をあげるとすれば、ニュアンスに富んだ色彩にあると言えるかもしれません。オペラ座での一場面を描いた「桟敷席」に魅せられました。ともかく間仕切りのワイン色が鮮やかで、その向こうでは劇場内の明かりが満ちているのか、オレンジ色に染まっていました。

ピエール・ボナール「ボート遊び」 1907年 オルセー美術館

一辺が3メートルにも及ぶ大作もお目見えしました。それが「ボート遊び」で、犬を連れた女性が、子どもたちとともにボートに乗り、川の上に浮かぶ光景を表していました。ちょうどボートの少し上から見下ろすような構図で、舟先も切り取られているからか、さもボートが手前へ進むような動きも感じられました。ただし後景の野山の形などは曖昧で、人の姿こそ見られるものの、全ては判然とせず、色彩は互いに溶け合うように広がっていました。

左:ピエール・ボナール「トルーヴィル、港の出口」 1936-1945年 オルセー美術館(ポンピドゥ・センター、国立近代美術館寄託)

風景画にも優品が少なくありません。「トルーヴィル、港の出口」では、港町を俯瞰した構図で描いていて、黄色の光に輝く空のゆえか、幻想的な光景にも映りました。ほか一面の水色に染まった海を捉えた「アルカションの海景」や、黄色い夕陽の光が川面を照らす「日没、川のほとり」なども印象に残りました。

左:ピエール・ボナール「南フランスの風景、ル・カネ」 1928年 オルセー美術館(ポンピドゥ・センター、国立近代美術館寄託)

ボナールが最後に辿り着いたのは、南仏のカンヌに近い都市、ル・カネでした。「南フランスの風景、ル・カネ」は、同地に特徴的な起伏のある地形を描いていて、手前の坂道の向こうに野山が広がっていました。1926年にはル・カネに家を購入したボナールは、フランス各地を歩いては絵を制作していたものの、第二次世界大戦の戦火を避けるため、1939年以降はこの地に留まりました。結果的に戦後、数回パリに滞在したことを除いては、1947年に亡くなるまでル・カネに住み続けました。

右:ピエール・ボナール「花咲くアーモンドの木」 1946-1947年 オルセー美術館(ポンピドゥ・センター、国立近代美術館寄託)

ラストは絶筆の「花咲くアーモンドの木」でした。ル・カネの自宅の庭にあった木で、ボナールも何度か描いていて、1930年以降に制作した3点の作品が確認されています。

ともかくアーモンドの白い花が、空の青に引き立っていて、オレンジ色の地面しかり、全ての色彩は生命感に満ちていました。眩しいほどに美しく、ボナールの一つの到達点と捉えても差し支えないかもしれません。

右:ピエール・ボナール「地中海の庭」 1917-1918年 ポーラ美術館

さて会期も残すところ半月超となりました。初めはかなり空いていましたが、現在は土日を中心に、それなりの人出で賑わっています。西洋美術の大規模展としてはスローペースかもしれませんが、今月19日には、入場者数が10万人を突破しました。

これまでに入場規制は一切行われていません。おそらく会期末に向けても、比較的スムーズに観覧出来るのではないでしょうか。私もまた改めて出向きたいと思います。

ボナールの絵画を東京で見る機会は少ないわけではなく、国立西洋美術館の常設展にも充実したコレクションがあるほか、過去の西洋絵画の展覧会、例えば「オルセーのナビ派」(三菱一号館美術館)などでも複数の作品が出展されました。

右:「ル・グラン=ランスの庭で煙草を吸うピエール・ボナール」 1906年頃 オルセー美術館

ただし今回ほどのスケールでボナールの作品を味わえる機会は滅多にありません。ともかくオルセーのコレクションが粒揃いで、ボナールの絵画、特に色彩の魅力を存分に堪能することが出来ました。主催者の「日本におけるピエール・ボナールの最も充実した展覧会のひとつ」の言葉に偽りはありません。

色彩のマジックに驚かされるボナール展。オルセー自慢のコレクションが揃った今回は見逃せません!https://t.co/GUNf3iahhb pic.twitter.com/4iTbKJTdE7

— Pen Magazine (@Pen_magazine) 2018年10月11日

12月17日まで開催されています。遅れましたが、おすすめします。

「オルセー美術館特別企画 ピエール・ボナール展」 国立新美術館(@NACT_PR)

会期:9月26日(水)~ 12月17日(月)

休館:火曜日。

時間:10:00~18:00

*毎週金・土曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

*11月14日(水)~11月26日(月)は高校生無料観覧日。要学生証。

住所:港区六本木7-22-2

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

| « 前ページ | 次ページ » |