以前の勤め先の同僚と、久しぶりに居酒屋で語り合うのは楽しいものだ。

先週末は、6年ほど前に私が勤めていた会社の同僚と再会した。

「今、何をしてる?どこに勤めてる?」と矢継ぎ早の質問に、いささか閉口したが、辞めた人間がその後どういう人生を送っているのかが気になるのは、それなりの理由もあっての事のようだった。

製造現場の仕事だが、彼はオランダを初め、ベトナムやアメリカなどにも出張経験があるようで、貴重な経験を積んでいる。

私も勤めていた際には海外出張の依頼があったが、若社長のお供というかかばん持ちのようだったので、全く乗る気がしなかった。訳あって行かなくても済んだが、できる社長ならば、この人のために一肌脱ごうという気にもなったのだろうが、そういう気分にはなれない状態だったのはよく覚えている。

かつての同僚がアメリカに出張した時には、通訳として一人の社員が同行したようだが、その社員は私が勤めていたときもいたのでよく知っていた。

イタリアの青年で、どういう経緯で入社してきたのか知らないが、若いとき日本に留学していたとかで、日本語はそこそこできたようだった。さらに、英語も使えるということでアメリカ出張に通訳として同行したようだ。

アメリカには、新たな取引先へのプレゼンなどの目的だったようだが、その同僚の言うには、彼の通訳はあまり上手く通じているようではなかったようだった。

恐らく、彼らが話す日本語を英語に逐次通訳したのだろうが、聴いていた相手のアメリカ人たちの表情が、よく理解していないような表情に見えたのだろう。

私は、その状況を想像して、さも有りなんと思った。それは、そのイタリア人の書いた英語や、和訳した守秘義務契約書などをチェックするよう言われて、彼の翻訳能力レベルは何となく分かっていたからだった。

いくら彼が日本に長く住んでいて、日本語を読み書き話すのは苦労がないと言っても、所詮彼にとっては日本語は母国語ではない。

さらに、どの位英語を使う業務に携わってきたか知らないが、英語も彼にとっては母国語ではないのだ。

外国語を聞いて、理解して、聞き手に分かるように、別の外国語で通訳するという作業は、相当高等な能力を要する作業なのだ。

例えば、東京の人が、津軽弁しか話せない日本人の言う事を、鹿児島弁しか話せない人に、鹿児島弁で通訳しようとするようなものだろう。津軽の人と鹿児島の人の通訳なら何とかなりそうだと思えるが、交渉事や駆け引きが必要となる話となれば、かなり訳し方にも作戦が必要となる。

一口に「通訳・翻訳」というが、この二つはまったく似て非なる業務で、それぞれの経験と能力を積んだ上でないとまともな仕事はできない。

『わかりました。善処します。』という言葉や文章の通訳・翻訳でも、それまでの話の流れや思惑を勘案した上で訳さなければ、とんでもない誤解を聞き手や読み手に与えることになりかねない。

世は、グローバル、グローバルと浮付いているせいか、「通訳・翻訳業務 TOEICスコア700 」などという、求人情報などをよく目にするが、必要とする側も応募する側も、それを仲介する側も、その業務の実態を知らなさ過ぎることが多い。

非常に重要な戦略的な文書なのに、目を覆いたくなるような稚拙な翻訳文であったりすることが結構ある。

これからは、英語教育が若年化していき、益々母国語である日本語が不完全なまま英語を習わされる日本人が世に出てくることになりそうだ。

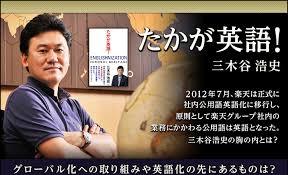

英語の社内公用語化が、いかに下らない結果をもたらすか、分かる人にはわかりすぎるくらい分かるものである。

先週末は、6年ほど前に私が勤めていた会社の同僚と再会した。

「今、何をしてる?どこに勤めてる?」と矢継ぎ早の質問に、いささか閉口したが、辞めた人間がその後どういう人生を送っているのかが気になるのは、それなりの理由もあっての事のようだった。

製造現場の仕事だが、彼はオランダを初め、ベトナムやアメリカなどにも出張経験があるようで、貴重な経験を積んでいる。

私も勤めていた際には海外出張の依頼があったが、若社長のお供というかかばん持ちのようだったので、全く乗る気がしなかった。訳あって行かなくても済んだが、できる社長ならば、この人のために一肌脱ごうという気にもなったのだろうが、そういう気分にはなれない状態だったのはよく覚えている。

かつての同僚がアメリカに出張した時には、通訳として一人の社員が同行したようだが、その社員は私が勤めていたときもいたのでよく知っていた。

イタリアの青年で、どういう経緯で入社してきたのか知らないが、若いとき日本に留学していたとかで、日本語はそこそこできたようだった。さらに、英語も使えるということでアメリカ出張に通訳として同行したようだ。

アメリカには、新たな取引先へのプレゼンなどの目的だったようだが、その同僚の言うには、彼の通訳はあまり上手く通じているようではなかったようだった。

恐らく、彼らが話す日本語を英語に逐次通訳したのだろうが、聴いていた相手のアメリカ人たちの表情が、よく理解していないような表情に見えたのだろう。

私は、その状況を想像して、さも有りなんと思った。それは、そのイタリア人の書いた英語や、和訳した守秘義務契約書などをチェックするよう言われて、彼の翻訳能力レベルは何となく分かっていたからだった。

いくら彼が日本に長く住んでいて、日本語を読み書き話すのは苦労がないと言っても、所詮彼にとっては日本語は母国語ではない。

さらに、どの位英語を使う業務に携わってきたか知らないが、英語も彼にとっては母国語ではないのだ。

外国語を聞いて、理解して、聞き手に分かるように、別の外国語で通訳するという作業は、相当高等な能力を要する作業なのだ。

例えば、東京の人が、津軽弁しか話せない日本人の言う事を、鹿児島弁しか話せない人に、鹿児島弁で通訳しようとするようなものだろう。津軽の人と鹿児島の人の通訳なら何とかなりそうだと思えるが、交渉事や駆け引きが必要となる話となれば、かなり訳し方にも作戦が必要となる。

一口に「通訳・翻訳」というが、この二つはまったく似て非なる業務で、それぞれの経験と能力を積んだ上でないとまともな仕事はできない。

『わかりました。善処します。』という言葉や文章の通訳・翻訳でも、それまでの話の流れや思惑を勘案した上で訳さなければ、とんでもない誤解を聞き手や読み手に与えることになりかねない。

世は、グローバル、グローバルと浮付いているせいか、「通訳・翻訳業務 TOEICスコア700 」などという、求人情報などをよく目にするが、必要とする側も応募する側も、それを仲介する側も、その業務の実態を知らなさ過ぎることが多い。

非常に重要な戦略的な文書なのに、目を覆いたくなるような稚拙な翻訳文であったりすることが結構ある。

これからは、英語教育が若年化していき、益々母国語である日本語が不完全なまま英語を習わされる日本人が世に出てくることになりそうだ。

英語の社内公用語化が、いかに下らない結果をもたらすか、分かる人にはわかりすぎるくらい分かるものである。

バドミントン女子Ws決勝

バドミントン女子Ws決勝

弁護士の先生に文句あるか?

弁護士の先生に文句あるか?  なるほどね~~

なるほどね~~

【本文とは無関係】

【本文とは無関係】