ミャンマーの国家顧問兼外相のアウンサンスーチー氏が苦境に立たされている、と昨年末の新聞に載っていた。

ミャンマー北部の支那との国境近くに、支那との共同建設予定のミッソンダムの建設再開を巡っての決断を迫られているという。

このダムは、原子力発電所6基分相当の600万キロワットを発電し、9割を支那に輸出する計画であったが、テインセイン前大統領が、2011年に国民の批判を理由に工事中断を突然決定していたのだった。

昨年、政権を奪取した後、彼女が支那訪問をした際に、習菌平主席からダム建設再開を求められていたようだが、その時は調査委員会の報告を待った上で判断すると即答を避けたとの事だった。

こいつは李克強

こいつは李克強

かつて、アウンサンスーチー氏は、民主化運動指導者としてダム反対運動を支援してきた。しかし政権を担うようになった今は、北部少数民族との和平を維持する上で支那の協力は不可欠であるため、双方の板ばさみになっている状況なのだ。

アウンサンスーチー氏は、大東亜戦争が終わる2ヶ月前の1945年6月に生まれているので、今年72歳になろうという老女である。

ミャンマーの非暴力民主化運動の指導者で、長いこと軍事政権の手で1989年から10数年間の間、断続的に自宅軟禁生活を送っていたそうだが、当時から私はそれほど目障りな民主化運動指導者なら、なぜ軍事政権は彼女を即座に始末しなかったのだろうか?

自宅軟禁といっても、実際は5000坪以上の広大な敷地に、農園やゴルフ場まであって、実際には多くの支持者や活動家達も一緒に住んでいたそうで、テレビで伝えられていたように、軍事政権が強権で監禁していたようなものではなかったらしい。

昨年末、アウンサンスーチー国家顧問が来日して、ミャンマーの民主化や国家発展で日本の支援が必要であると訴えていたが、いつもながら彼女の表情はどこか硬くて、何となくよそよそしいところがあるように感じてしまうのだが、これは単に私の偏見なのだろうか。

安倍総理と乾杯

安倍総理と乾杯

その名が示すように、彼女の実の父アウンサンは「ビルマ建国の父」と呼ばれて今でもミャンマー国民には敬愛されている。かつては紙幣の肖像にも描かれていた。

35チャット紙幣(1987年廃貨)

35チャット紙幣(1987年廃貨)

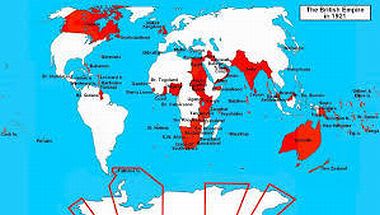

ビルマはアウンサンが生まれた1915年にはイギリスの植民地であった。

かつての大英帝国

かつての大英帝国

当時のイギリスの植民地統治のやり方は、徹底した分断統治(Devide & Rule) で、被支配者を宗教・職業・民族・言語などで分断し争わせ、対立構造を生み出し、団結させないようにし、統治者に矛先が向かうのを避けて、効率的に統治するやり方であった。

ビルマでは、インド人や華僑を移住させ、インド人に金融、華僑に商売、それにカレン族などの山岳民族に軍と警察を担当させ、ビルマ人を最下層の農奴として統治した。

こんな中で英国からの独立運動家の家に生まれたアウンサンは、大学に進み政治学などを専攻したが、次第に学生運動に傾注していき、やがて反英的な政治運動に移っていくことになる。

その後アウンサンは、日中戦争中の米英露から中華民国・蒋介石への輸送ルート(援蒋ルート)遮断のために、ビルマ独立を支援する目的で潜入していた諜報機関・「南機関」機関長の鈴木敬司と共に、1940年来日した。

鈴木敬司陸軍少将

鈴木敬司陸軍少将

鈴木は故郷の浜松にアウンサンらをかくまって、ビルマ独立の秘策を練ったのだった。「南機関」とは英国に対抗した工作機関で、本部をバンコクにおいたビルマ独立のための謀略機関であった。

具体的には、ビルマの独立運動家の青年30名を密かに国外に脱出させ、軍事訓練を施した上で帰還させ、資金や武器を援助して、武装蜂起の機会を待つというものだった。

30名の志士たち

30名の志士たち

アウンサンが鈴木の故郷である浜松に滞在したことを記念して、浜名湖の舘山寺大草山頂上に碑が建っていることは、もう随分前に何かで読んで知っていた。

昨日このブログを書き始めていたら、無性にその実物を見たくなって、PCを一旦閉じて、車に飛び乗ったのだった。高速道路で行けば、ほんの50分の距離だった。

浜名湖パルパルという遊園地内からロープウェイで大草山頂上まで10分で行けた。(駐車場がないので車では頂上に行けないようになっている)

遊園地パルパル内の乗り場

遊園地パルパル内の乗り場

30人乗りくらいか

30人乗りくらいか

「ビルマゆかりの碑」

「ビルマゆかりの碑」

49年建立

49年建立

碑には次のような文が刻まれていた・・・。

この碑はビルマ国民に建国の父と仰がれるオンサン将軍が去る昭和十五年わが国に亡命して当地出身の鈴木敬司陸軍少将と共に祖国独立運動の秘策を練ったこのゆかりの地に建てられたものであります

太平洋戦争間彼の苛酷なビルマ戦場で幾多春秋に富む若い身を祖国に捧げ散華された諸英霊は当静岡県出身者のみでも二千七百余柱に及んでおります

今日のわが国の隆盛が一途に祖国の安泰と平和をこい願いつつ散華された尊い英霊の犠牲とそのご加護の賜である事は片時も忘れることができません

・・・・・・

正月2日ということで、もう少し混みあっているかと思ったが、意外と人は多くなかった。頂上にある「オルゴールミュージアム」やその屋上の展望台が目当ての人がほとんどで、「ビルマゆかりの碑」に関心がある人は恐らく私以外にいなかったであろう。

「オルゴールミュージアム」はこの次に来た時に見ようと、私はすぐに家路に急いだのは、私の頭に浮かんだビルマ人アウンサンたちの映像を消し去りたくなかったからだった。

歴史は、その後日本軍の敗勢濃厚となり、アウンサンたちは国を失わせるわけには行かないと、英国・連合国側の「独立保持」の甘言に乗り、英国に寝返ることを決意することになった。その意志を信書にて日本側に送っていることは、アウンサンたちの複雑な心境を物語っているようだ。

英国側は日本軍壊滅のためにはアウンサンたちの利用価値はあると考えてそのまま生かして利用した。

案の定、戦争が終結しても英国はビルマの独立など認めようとはせず、再びイギリス領となったが、1947年イギリスはついにビルマ独立を認める協定に調印したが、ビルマを離れる際にビルマ人を使ってアウンサンを暗殺させた。

しかし、ここからがイギリス人のえげつないところで、いくら見え透いた謀略でアウンサンを暗殺させても、ビルマの国民は誰一人そんな謀略を信用する者などいず、英国の仕業であることは明らかだと考えていた。

「建国の父」を殺したということになっては、イギリスにとって今後の展開が好ましいものにはならない。そこでその後イギリス人紳士はいったい何をしたか。

1960年、アウンサンの妻キンチーは、駐インド兼駐ネパール特命全権大使として娘を連れてニューデリーに移っていた。

当時15歳に成長していた少女を元ビルマ総督(イギリス人)がイギリスに連れ出し、何不自由のない環境下でイギリス人として教育し、イギリス人エリートの夫まで与えて手なずけた。その少女こそ、アウンサンスーチーなのである。

1972年マイケル・アリスと結婚

1972年マイケル・アリスと結婚

祖父はイギリス人に殺され、国民的英雄、「ビルマ建国の父」である父はイギリス軍の謀略で殺害されたアウンサンスーチーはそのまま成長すれば、反英のシンボルになりかねない。

1988年、母の看病のため母国に戻ってきたアウンサンスーチーは、すでに英国人になりきっていた。当時彼女を見たビルマ人たちは、皆戸惑ったことだろう。

彼女は、英国に忠誠を誓い、英国に歯向かう祖国を『自由』という言葉を使って非難し、イギリス植民地支配を糾弾するような動きを封殺し続けた。

ビルマ人たちが、「スーチーは、イギリスに魂を売った」と嘆いたのは無理からぬことであった。

さらに、英国人はノルウェーと結託して、1991年のノーベル平和賞にアウンサンスーチーを選ぶことで、更なる自由と平和の印象を上塗りし、世界中の人を欺いていた。

前にもこのブログで話題にした事があったが、日本人がビルマを訪れると、ビルマ人たちの柔和な表情、奥ゆかしい態度と共に彼らの親日ぶりが黙ってても伝わってきて、みんなビルマの虜になってしまうそうだ。

ところが、今はその面影はほとんど消え去って、街の看板から支那一色に塗り変わっているそうだ。

英国貴婦人に変身して見事に英国の傀儡の役割を果たしたアウンサンスーチーにとっても、2017年は課題の多い年になることは間違いなさそうだ。

ミャンマー北部の支那との国境近くに、支那との共同建設予定のミッソンダムの建設再開を巡っての決断を迫られているという。

このダムは、原子力発電所6基分相当の600万キロワットを発電し、9割を支那に輸出する計画であったが、テインセイン前大統領が、2011年に国民の批判を理由に工事中断を突然決定していたのだった。

昨年、政権を奪取した後、彼女が支那訪問をした際に、習菌平主席からダム建設再開を求められていたようだが、その時は調査委員会の報告を待った上で判断すると即答を避けたとの事だった。

こいつは李克強

こいつは李克強かつて、アウンサンスーチー氏は、民主化運動指導者としてダム反対運動を支援してきた。しかし政権を担うようになった今は、北部少数民族との和平を維持する上で支那の協力は不可欠であるため、双方の板ばさみになっている状況なのだ。

アウンサンスーチー氏は、大東亜戦争が終わる2ヶ月前の1945年6月に生まれているので、今年72歳になろうという老女である。

ミャンマーの非暴力民主化運動の指導者で、長いこと軍事政権の手で1989年から10数年間の間、断続的に自宅軟禁生活を送っていたそうだが、当時から私はそれほど目障りな民主化運動指導者なら、なぜ軍事政権は彼女を即座に始末しなかったのだろうか?

自宅軟禁といっても、実際は5000坪以上の広大な敷地に、農園やゴルフ場まであって、実際には多くの支持者や活動家達も一緒に住んでいたそうで、テレビで伝えられていたように、軍事政権が強権で監禁していたようなものではなかったらしい。

昨年末、アウンサンスーチー国家顧問が来日して、ミャンマーの民主化や国家発展で日本の支援が必要であると訴えていたが、いつもながら彼女の表情はどこか硬くて、何となくよそよそしいところがあるように感じてしまうのだが、これは単に私の偏見なのだろうか。

安倍総理と乾杯

安倍総理と乾杯その名が示すように、彼女の実の父アウンサンは「ビルマ建国の父」と呼ばれて今でもミャンマー国民には敬愛されている。かつては紙幣の肖像にも描かれていた。

35チャット紙幣(1987年廃貨)

35チャット紙幣(1987年廃貨)ビルマはアウンサンが生まれた1915年にはイギリスの植民地であった。

かつての大英帝国

かつての大英帝国当時のイギリスの植民地統治のやり方は、徹底した分断統治(Devide & Rule) で、被支配者を宗教・職業・民族・言語などで分断し争わせ、対立構造を生み出し、団結させないようにし、統治者に矛先が向かうのを避けて、効率的に統治するやり方であった。

ビルマでは、インド人や華僑を移住させ、インド人に金融、華僑に商売、それにカレン族などの山岳民族に軍と警察を担当させ、ビルマ人を最下層の農奴として統治した。

こんな中で英国からの独立運動家の家に生まれたアウンサンは、大学に進み政治学などを専攻したが、次第に学生運動に傾注していき、やがて反英的な政治運動に移っていくことになる。

その後アウンサンは、日中戦争中の米英露から中華民国・蒋介石への輸送ルート(援蒋ルート)遮断のために、ビルマ独立を支援する目的で潜入していた諜報機関・「南機関」機関長の鈴木敬司と共に、1940年来日した。

鈴木敬司陸軍少将

鈴木敬司陸軍少将鈴木は故郷の浜松にアウンサンらをかくまって、ビルマ独立の秘策を練ったのだった。「南機関」とは英国に対抗した工作機関で、本部をバンコクにおいたビルマ独立のための謀略機関であった。

具体的には、ビルマの独立運動家の青年30名を密かに国外に脱出させ、軍事訓練を施した上で帰還させ、資金や武器を援助して、武装蜂起の機会を待つというものだった。

30名の志士たち

30名の志士たちアウンサンが鈴木の故郷である浜松に滞在したことを記念して、浜名湖の舘山寺大草山頂上に碑が建っていることは、もう随分前に何かで読んで知っていた。

昨日このブログを書き始めていたら、無性にその実物を見たくなって、PCを一旦閉じて、車に飛び乗ったのだった。高速道路で行けば、ほんの50分の距離だった。

浜名湖パルパルという遊園地内からロープウェイで大草山頂上まで10分で行けた。(駐車場がないので車では頂上に行けないようになっている)

遊園地パルパル内の乗り場

遊園地パルパル内の乗り場 30人乗りくらいか

30人乗りくらいか 「ビルマゆかりの碑」

「ビルマゆかりの碑」 49年建立

49年建立碑には次のような文が刻まれていた・・・。

この碑はビルマ国民に建国の父と仰がれるオンサン将軍が去る昭和十五年わが国に亡命して当地出身の鈴木敬司陸軍少将と共に祖国独立運動の秘策を練ったこのゆかりの地に建てられたものであります

太平洋戦争間彼の苛酷なビルマ戦場で幾多春秋に富む若い身を祖国に捧げ散華された諸英霊は当静岡県出身者のみでも二千七百余柱に及んでおります

今日のわが国の隆盛が一途に祖国の安泰と平和をこい願いつつ散華された尊い英霊の犠牲とそのご加護の賜である事は片時も忘れることができません

・・・・・・

正月2日ということで、もう少し混みあっているかと思ったが、意外と人は多くなかった。頂上にある「オルゴールミュージアム」やその屋上の展望台が目当ての人がほとんどで、「ビルマゆかりの碑」に関心がある人は恐らく私以外にいなかったであろう。

「オルゴールミュージアム」はこの次に来た時に見ようと、私はすぐに家路に急いだのは、私の頭に浮かんだビルマ人アウンサンたちの映像を消し去りたくなかったからだった。

歴史は、その後日本軍の敗勢濃厚となり、アウンサンたちは国を失わせるわけには行かないと、英国・連合国側の「独立保持」の甘言に乗り、英国に寝返ることを決意することになった。その意志を信書にて日本側に送っていることは、アウンサンたちの複雑な心境を物語っているようだ。

英国側は日本軍壊滅のためにはアウンサンたちの利用価値はあると考えてそのまま生かして利用した。

案の定、戦争が終結しても英国はビルマの独立など認めようとはせず、再びイギリス領となったが、1947年イギリスはついにビルマ独立を認める協定に調印したが、ビルマを離れる際にビルマ人を使ってアウンサンを暗殺させた。

しかし、ここからがイギリス人のえげつないところで、いくら見え透いた謀略でアウンサンを暗殺させても、ビルマの国民は誰一人そんな謀略を信用する者などいず、英国の仕業であることは明らかだと考えていた。

「建国の父」を殺したということになっては、イギリスにとって今後の展開が好ましいものにはならない。そこでその後イギリス人紳士はいったい何をしたか。

1960年、アウンサンの妻キンチーは、駐インド兼駐ネパール特命全権大使として娘を連れてニューデリーに移っていた。

当時15歳に成長していた少女を元ビルマ総督(イギリス人)がイギリスに連れ出し、何不自由のない環境下でイギリス人として教育し、イギリス人エリートの夫まで与えて手なずけた。その少女こそ、アウンサンスーチーなのである。

1972年マイケル・アリスと結婚

1972年マイケル・アリスと結婚祖父はイギリス人に殺され、国民的英雄、「ビルマ建国の父」である父はイギリス軍の謀略で殺害されたアウンサンスーチーはそのまま成長すれば、反英のシンボルになりかねない。

1988年、母の看病のため母国に戻ってきたアウンサンスーチーは、すでに英国人になりきっていた。当時彼女を見たビルマ人たちは、皆戸惑ったことだろう。

彼女は、英国に忠誠を誓い、英国に歯向かう祖国を『自由』という言葉を使って非難し、イギリス植民地支配を糾弾するような動きを封殺し続けた。

ビルマ人たちが、「スーチーは、イギリスに魂を売った」と嘆いたのは無理からぬことであった。

さらに、英国人はノルウェーと結託して、1991年のノーベル平和賞にアウンサンスーチーを選ぶことで、更なる自由と平和の印象を上塗りし、世界中の人を欺いていた。

前にもこのブログで話題にした事があったが、日本人がビルマを訪れると、ビルマ人たちの柔和な表情、奥ゆかしい態度と共に彼らの親日ぶりが黙ってても伝わってきて、みんなビルマの虜になってしまうそうだ。

ところが、今はその面影はほとんど消え去って、街の看板から支那一色に塗り変わっているそうだ。

英国貴婦人に変身して見事に英国の傀儡の役割を果たしたアウンサンスーチーにとっても、2017年は課題の多い年になることは間違いなさそうだ。

堂々と参拝すればよい

堂々と参拝すればよい 手下のR4はどうした?

手下のR4はどうした? セウォル号沈没事故

セウォル号沈没事故 火事見舞いしなきゃいけない?

火事見舞いしなきゃいけない? 後ろがタクシー

後ろがタクシー 全治2週間

全治2週間 当て逃げされた

当て逃げされた 逃げ勝ちか?

逃げ勝ちか?

誠意??

誠意??

この支那人、よく発狂します

この支那人、よく発狂します 台湾総統と次期米国大統領

台湾総統と次期米国大統領

どっちでもええ・・

どっちでもええ・・ こう言っておけば十分!

こう言っておけば十分! 演説朗読が特技

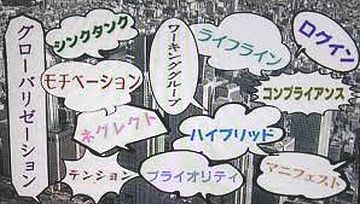

演説朗読が特技 母国語を使え!!

母国語を使え!! 日本語を使おう!!

日本語を使おう!! ミルク飲む人ぉ~~

ミルク飲む人ぉ~~ ちがうよ。ミゥク・・

ちがうよ。ミゥク・・ ミルクにとことんこだわった・・・

ミルクにとことんこだわった・・・ 母は後ろでほほ笑んでいた

母は後ろでほほ笑んでいた

台北市内の様子

台北市内の様子 アメリカのイエローキャブ

アメリカのイエローキャブ 楽しいネイティブとの英語での会話

楽しいネイティブとの英語での会話 安全と高い教育水準が売り

安全と高い教育水準が売り 比島、セブの海岸

比島、セブの海岸 セブ市内の風景

セブ市内の風景 選択に困るほどある語学学校

選択に困るほどある語学学校 ネイティブに習えば大丈夫?

ネイティブに習えば大丈夫? 英会話学習は道楽か?

英会話学習は道楽か? クロード・モネ作品

クロード・モネ作品 北斎・ 甲州石班澤

北斎・ 甲州石班澤 典型的な日本間

典型的な日本間