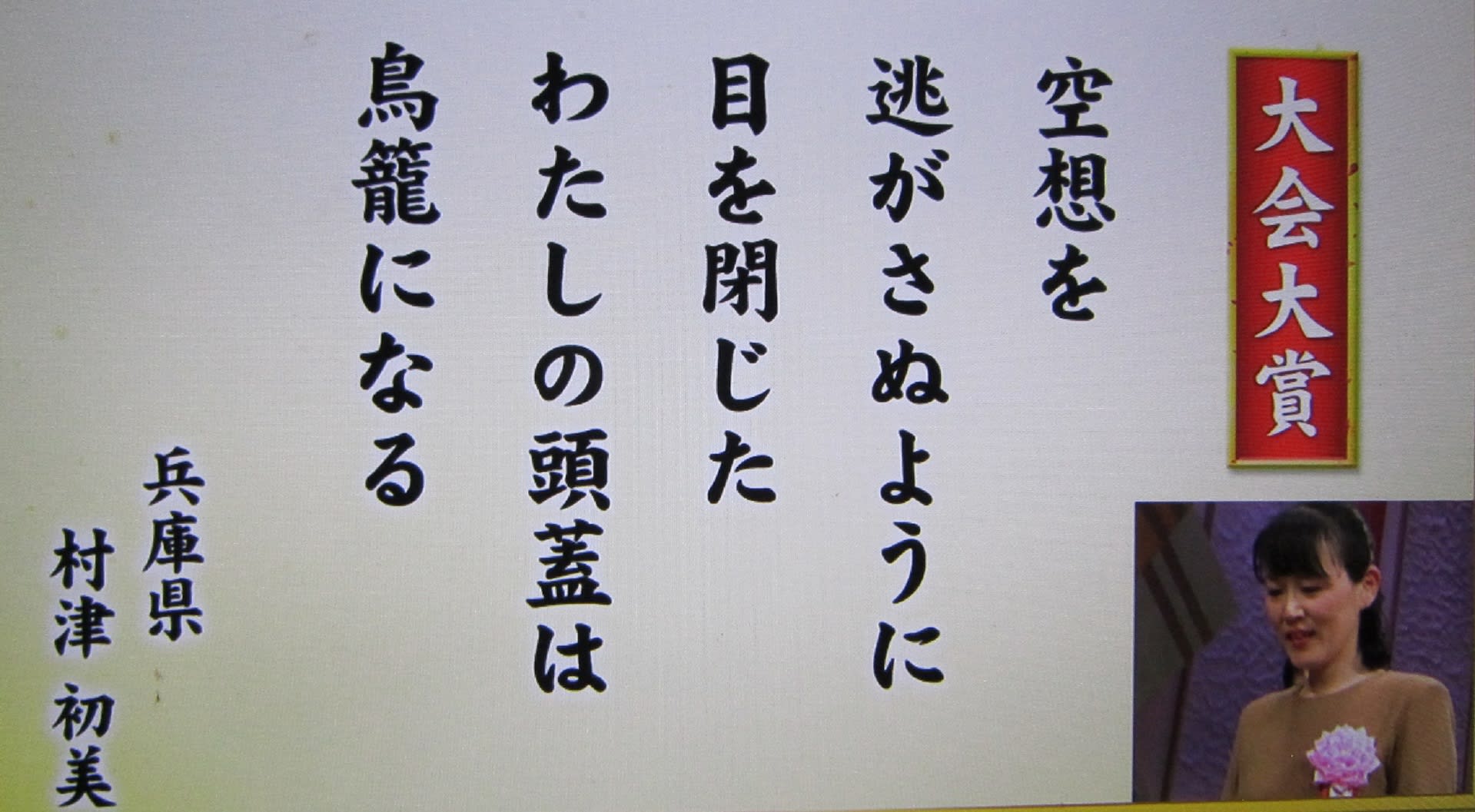

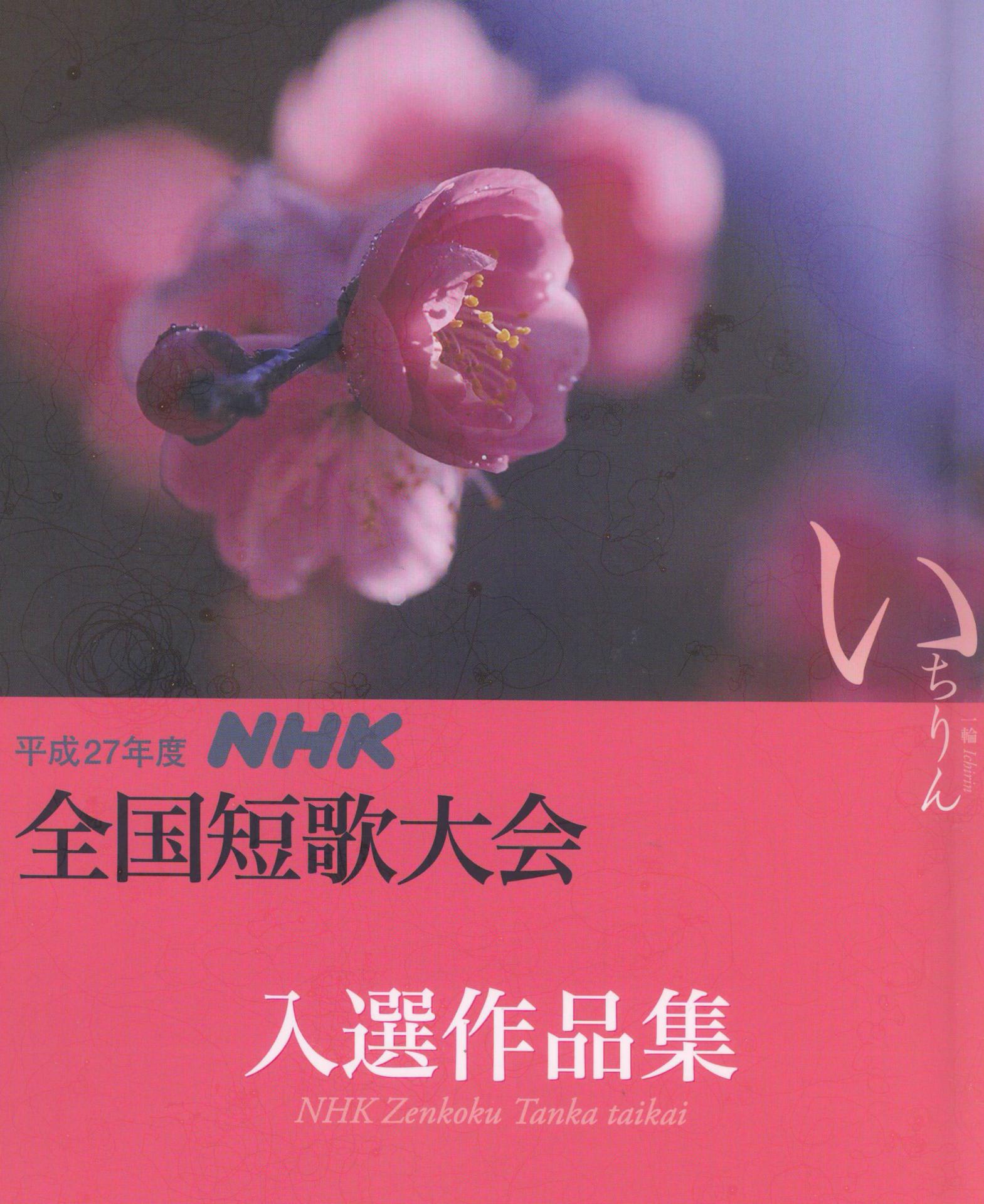

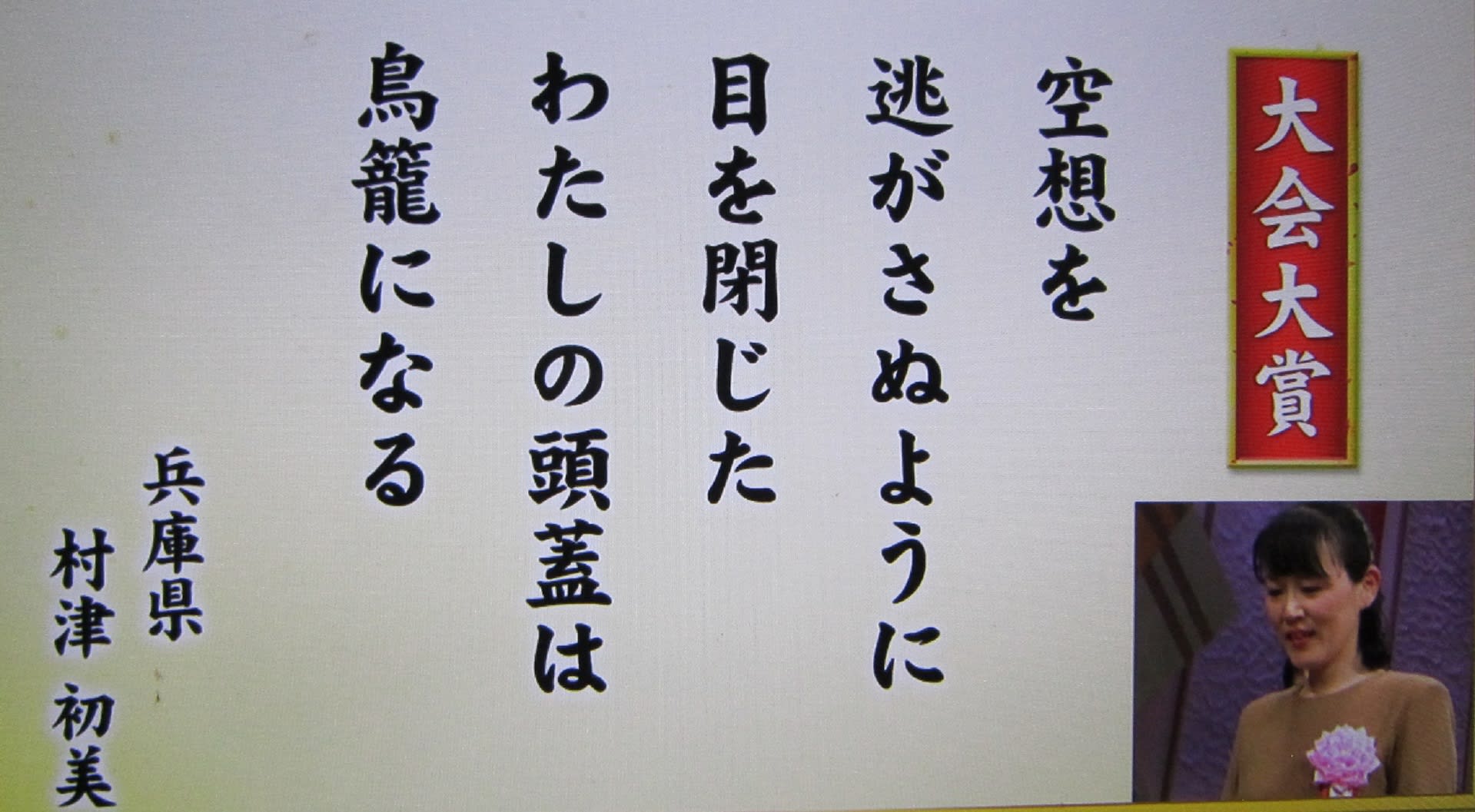

平成27年度 NHK 全 国 短 歌 大 会 開 催

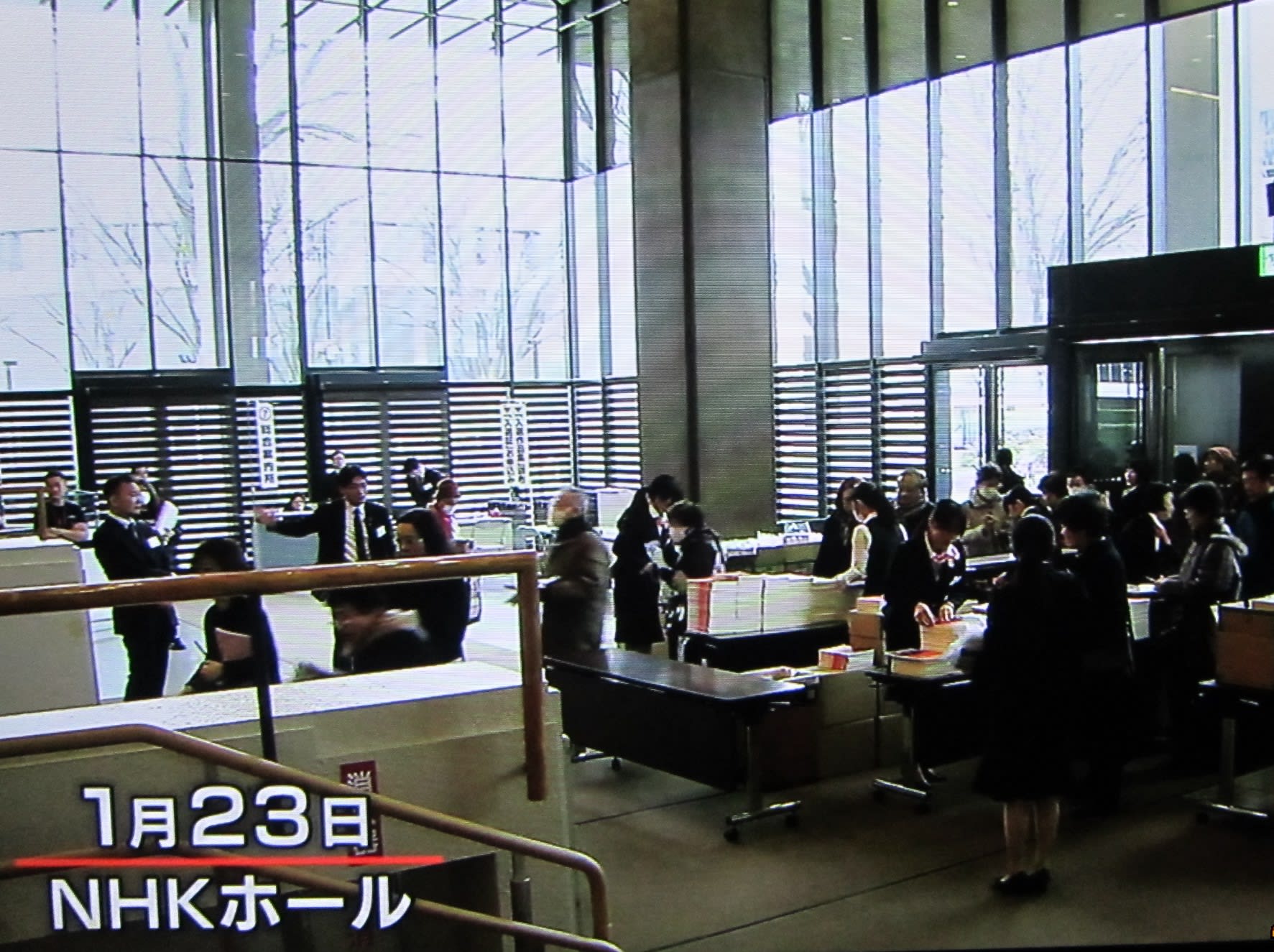

日 時 平成28年1月23日(土) 午後1時から  気温

気温

会 場 NHKホール

NHKEテレ放映日 2月6日 (土) 午後3時 ~ 4時14分 による記録です。

一般の部は、題詠「一」、自由題合わせて22,646首寄せられました。第一次選考にて入選は4,831首が決定。

その中から、特選として、題詠13首、自由題 29首が選出され、最後に大会大賞 5首が決定されます。

以上は題詠「一」の特選のみの一部よりご紹介させて頂きました。

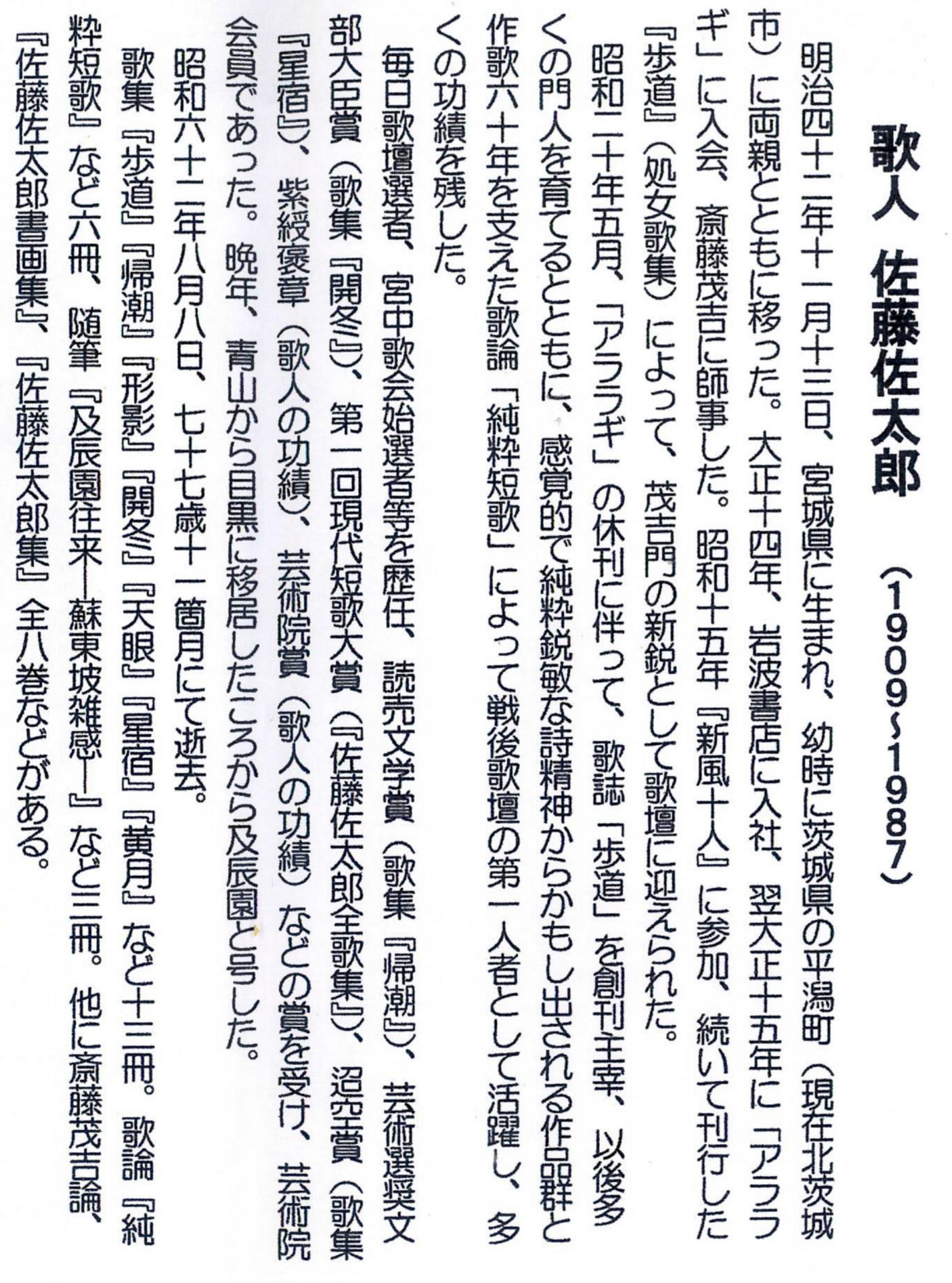

近藤芳美賞について

歌人、近藤芳美氏は、美しい相聞歌から歴史と対峙した批評精神にあふれた幅広い多くの作品を残し、半世紀にわたり歌壇に寄与されました。

短歌がより大きな広がりをもって皆様に親しまれるため、生誕100年を迎えた1昨年「近藤芳美賞(新作15首)を新設いたしました。

3回目となる今大会には436組、6,540首の作品が寄せられました。(解説より転載)

岡井 隆先生選にあたって

バイオリンを20年ぶりに弾く事になった70代の作者は、バイオリンを擬人化しています。

タイトルは11首めの歌からきているが、バイオリンの弓を歌っていて美しい。

11首め モンゴルの白馬の尾の毛張られたる弓は草野をわたる風生む

大会大賞の5首は「平成27年度文部科学大臣賞」の候補作品となります。と説明がありました。

小林圭子様の作品は佐佐木幸綱先生他2名の先生が選をされました素晴らしい作品と鑑賞させて頂きました。

作者は視覚障害者のボランティアのお仕事をされておりますときに大切な「諸橋大漢和辞典」に出会いました経験を詠まれたそうです。

「諸橋大漢和」とは= 全15巻計2万頁に、親文字5万字と熟語53万語を収録した、世界最大の漢和辞典(字典)です。

諸説ありますが全部で5万数千字あると言われる、漢字の ほぼ全てを調べることができる辞典と言えます。(HPより)

平成28年度のお題は「風」と発表されました。投稿できますように努力を重ねて参りたく考えております。

結社及び知人の入賞・入選歌のご紹介

岡井 隆選

秀作 会釈してすれちがう間にひとつかみの茗荷頂く路地の夕暮 大屋 まさ様

栗木 京子選

秀作 工場へ幼きわれが届けたる赤紙一枚に父は還らず 岡澤 ひで子様

染野 太郎及び小島 ゆかり選

佳作 工場へ幼きわれが届けたる赤紙一枚に父は還らず 岡澤 ひで子様

入選のみは都道府県別に掲載されます。

千葉県 白き髪にいずれも似合う姑(はは)よりの着物をあてる夜の姿見 大屋 まさ様

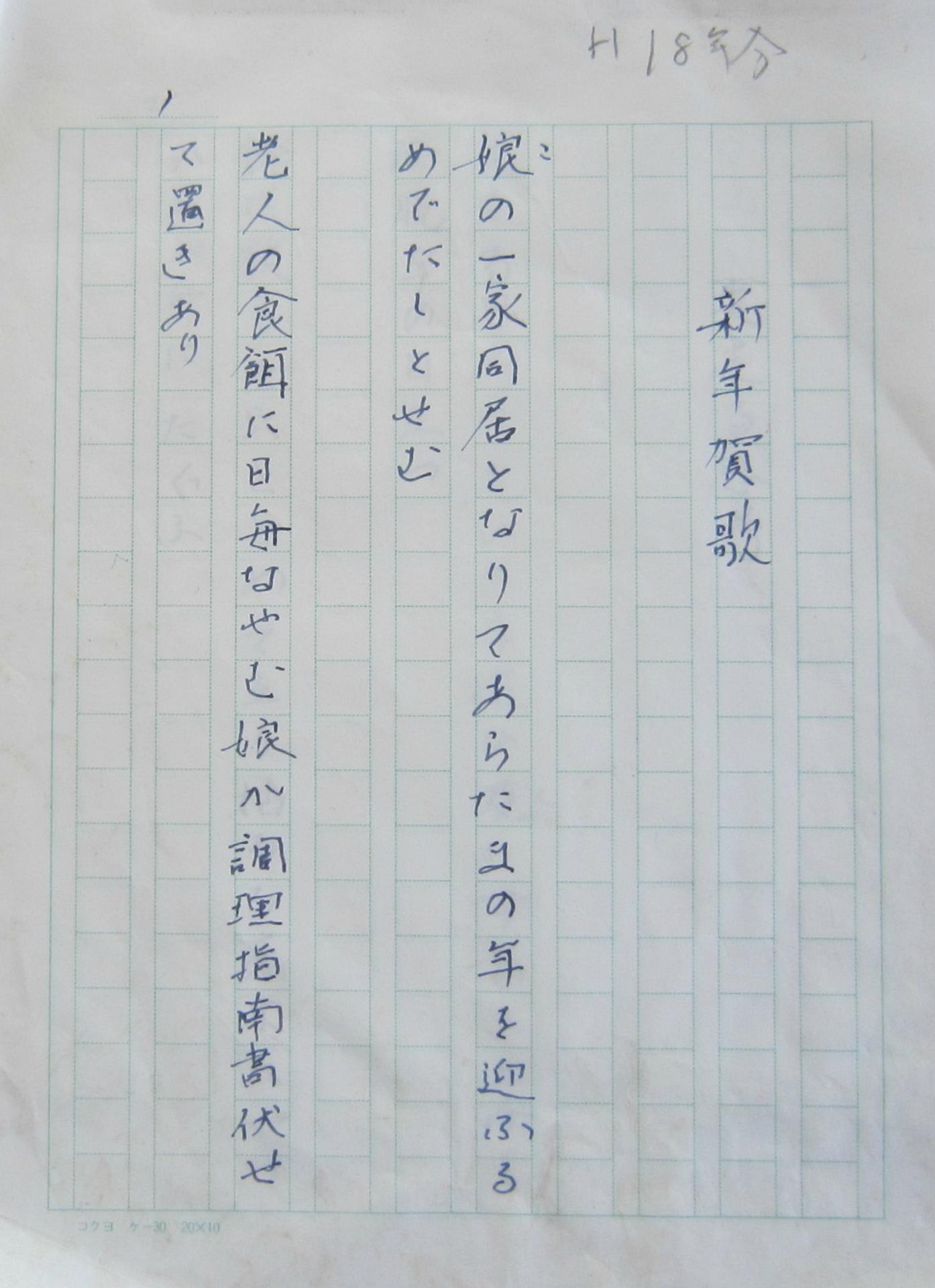

私は、今年も昨年同様入選のみですが、22,646首の応募作品から4,831首の1首に選んで頂きましたことに感謝を申し上げております。

作品集に掲載して頂きましたのでお目を通して頂けましたら幸いに存じます。

千葉県 遺児といふ偏見背負ひて生き来しもいま掌の皺は「幸」の草書文字 私の歌

この度は毎年入賞、入選を重ねてお出での先輩の皆様方のお名前が無く、とても淋しく、残念に存じました。

頂きました。

頂きました。

気温

気温

土屋先生宅へ(書斎・歌碑見学) → 墓参 → 菩提寺 法光寺

土屋先生宅へ(書斎・歌碑見学) → 墓参 → 菩提寺 法光寺