刊行によせてより(転載)

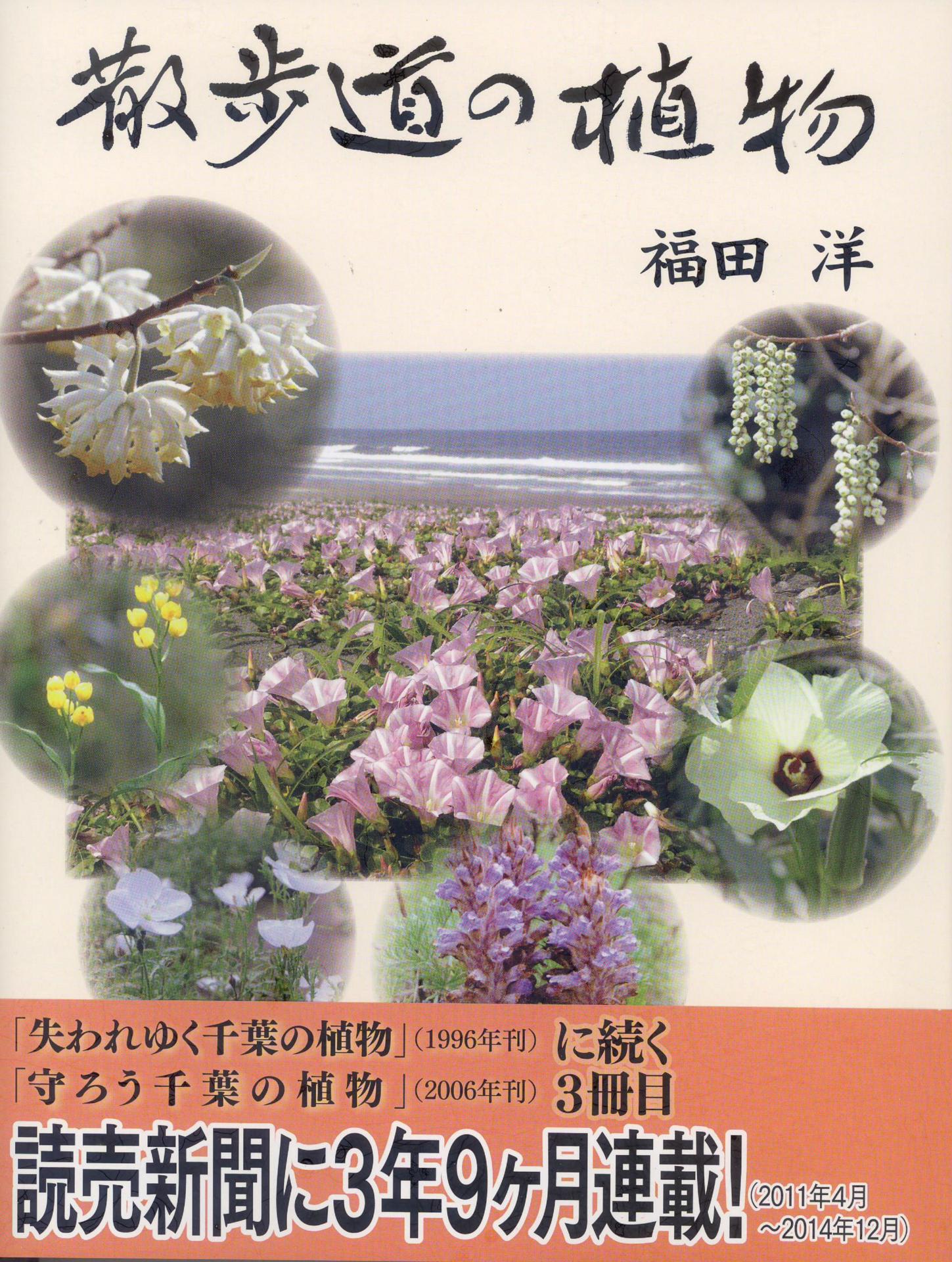

優しいカメラマンによる、穏やかな植物写真とエッセイ集

福田洋さんは、千葉県の野山を車で足繁く訪ねられ、季節の折々の植物の姿を写真に収められると共に、新聞の連載などで好評を博しているお方です。

その写真は、円満な福田さんの人柄を反映して穏やかで明るくかつ正確で、「千葉県植物誌」にいくつもの写真をお借りしました。

千葉県は意外に広く、房総丘陵の谷は急峻かつ地形が複雑で、植物相は豊かです。

今後も元気に、房総の植物をカメラに収め続け、千葉県の希少植物の保護に役立てるとともに、われわれの眼を更に楽しませて下さることを期待します。

以上、元千葉県立博物館副館長様のお言葉をご紹介させて頂きました。

写真集より私の好きなお花の一部ご紹介(お写真の下に詳しい説明がありますが省略させて頂きます)

ハンカチノキ(オオギリ科) 2013.5.4撮影 5.12掲載 ハナイカダ(ミズキ科)

富山県の旅から帰宅しましたら子供たちがリビングのテーブルに新聞や手紙をおいてありました中にゆうーパックが届いておりました。

歌友の 岩津様からでした。

2週間にわたる日本丸クルーズからお帰りになったばかりですのに、沢山のお土産に、ご友人がまとめられた「散歩道の植物」の著書の  も頂きました。

も頂きました。

「短歌を詠むときの参考になれば・・・」とご丁寧にお手紙も添えていただきました。

身近な植物に親しみやすく説明を頂いております著書ですのでここにご紹介させて頂きました。

気温

気温

時々小

時々小 1泊2日

1泊2日

でした。

でした。

タイムがありました。

タイムがありました。

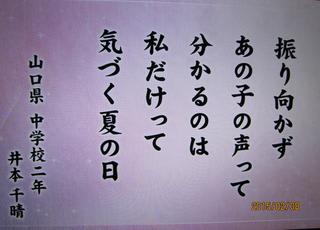

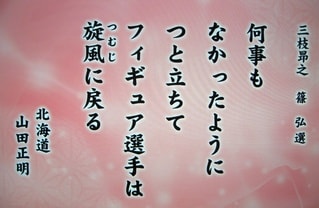

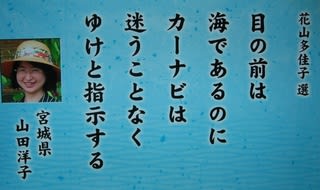

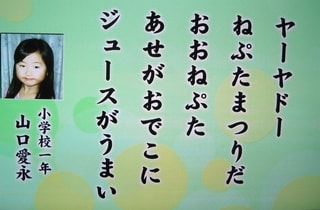

と大島史洋先生

と大島史洋先生

を贈らせて頂きます。

を贈らせて頂きます。

↑の短歌集が手元に届きました。

↑の短歌集が手元に届きました。

申し上げました

申し上げました