蔦屋家電を散策してたら、ビジネス書の場所で見つけて買った。

「世界は行動経済学でできている」(橋本之克 著)という本だ。

まだ読んでないのだけど、先にアップ。

というのも、この本の著者の橋本之克氏は、この間会ったばかり。

銀座TACTで一緒にライブをやった。

大学時代の音楽サークルの後輩。

早大ではなく東工大だけどw

この本は売れてるらしい。

読んだら感想を書きます。

なんか面白そう。

蔦屋家電を散策してたら、ビジネス書の場所で見つけて買った。

「世界は行動経済学でできている」(橋本之克 著)という本だ。

まだ読んでないのだけど、先にアップ。

というのも、この本の著者の橋本之克氏は、この間会ったばかり。

銀座TACTで一緒にライブをやった。

大学時代の音楽サークルの後輩。

早大ではなく東工大だけどw

この本は売れてるらしい。

読んだら感想を書きます。

なんか面白そう。

グリム童話は子どもが読む絵本と違って、ちょっと怖かったり酷かったり、すぐに殺されたりするよ。

という噂をよく聞くので、文庫本を読んでみた。

噂通りにすぐに死んだりするし、怪我したり、不遇だったり、五体満足で無かったりする。

現代社会では修正されてしまう場面がたくさんある。

ドイツのグリム兄弟が主に伝わった話などをまとめた童話のようだ。

グリム兄弟は作家ではなく、ドイツの文献学者、言語学者である。

集められたのは1800年台の前半。

このⅢでは、「ブレーメンの音楽師」「赤ずきん」「かしこいグレーテル」などは有名か。

変な話も多いけれど、後半は楽しくなった。

主に動物や貧乏な人間、王様、御姫様などが登場する。

頑張れば報われる話もあれば、報われない話もある。

王子さまは簡単に一般人の嫁探しをするのも童話。

しかし子供の本は「ブレーメンの音楽師」ではなくて「ブレーメンの音楽隊」だったよなあ。

子供には「音楽師」というのがピンとこないからかな。

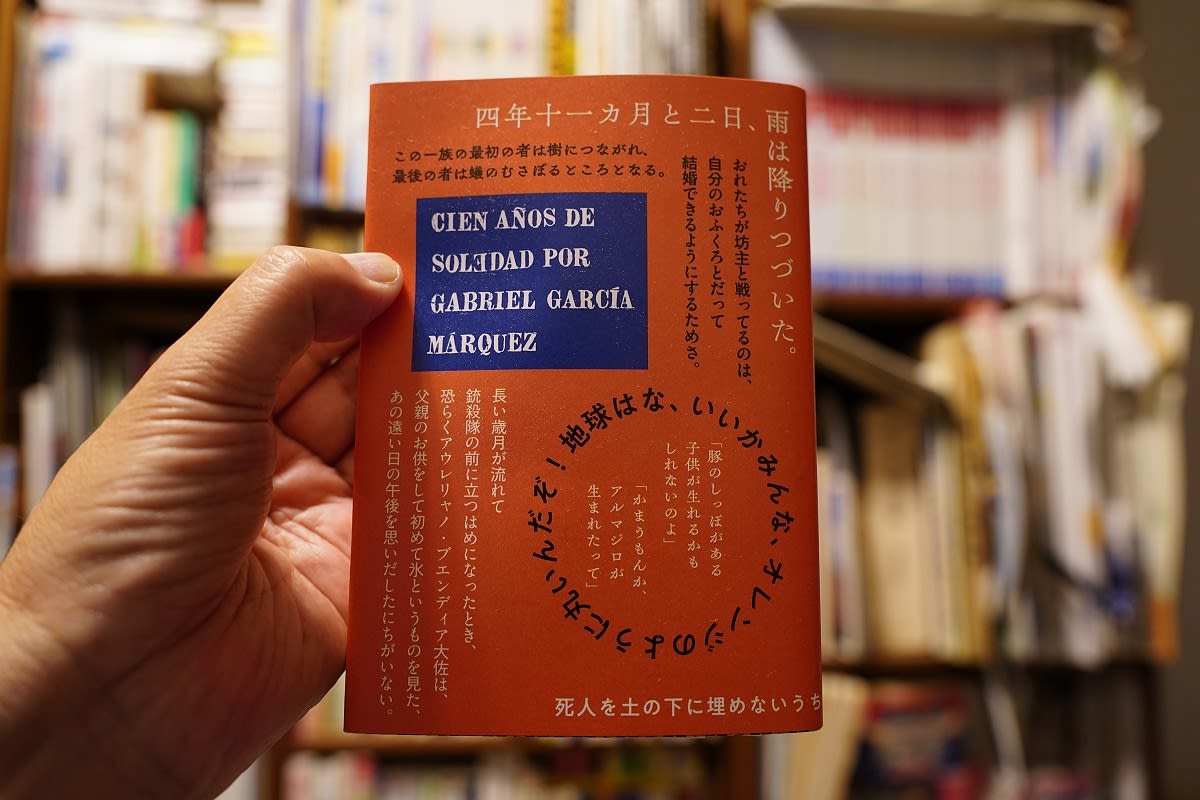

百年の孤独 ガルシア・マルケスは売切れ!

まだ読んでないけど、すごいよねえ。

文庫化を待ってた人が多かったのか、宣伝が功を奏したのか、

ネットで見たのか。

いずれにせよ文庫本が品切れというのはすごい。

いやあ、本の整理をしていたら、読書感想文を書いてない本をまたまた発見。

大好きな柊サナカさんだから、発売日に買ったのにw

旦那さんと見知らぬ街に転勤引越しになって、赤ちゃんを連れて公園などに行くも、

泣き止まず、公民館に行ったら、寝かしつけのプロに会ったりして、

その公民館に通ううちに、いろいろなボランティアに出会い、たくさんの人助けするお話し。

発売されてしばらくしても、柊サナカさんの小説は決して忘れないのは不思議だが、

読んでいる時に光景が鮮明に浮かぶからだと思う。

柊さんはカメラマニアで、最初に読んだ本が「谷中レトロカメラ店の謎日和」だったのだが、

今でも鮮明に話のシーンを覚えているのだ。

いつもほっこり温かくなるストーリーなのだが、ちょっとミステリアスでもあって、

忘れないストーリーなのだ。

恐らく作者の人柄に周波数が合ってしまうのか。

写真を撮るからか。

いろんな出版社から本が出ているのだが、この本は角川文庫。すごい。

心が冷え冷えしてる人は、柊サナカさんを読むべし。

香川県生まれ、兵庫県育ち、23区北方在住w

2024年6月26日、ついにガブリエル・ガルシア=マルケスの百年の孤独が新潮文庫から

文庫本で発売された。

今日という日を心待ちにしていた人がどれぐらいいただろうか。

単行本は厚く重く値段は高いので躊躇したのだが、それが何十年も続いたわけだ。

おまけに登場人物の名前が同じというコロンビアの風習が災いとして、難解で敷居の高い本だと

噂だけは聞いてきたのだが、なにせ思い切って買える単行本では無かったのだ。

途中でわけがわからくなっても取り返しがつかないし、もう売るか漬物石の代わりにするしかなかったのだ(大げさ)。

今回の発売に際してはブックファースト+新潮社のオリジナルブックカバーが付いているというので、

無くなる前にまずは買っておいた。

いつから読み始めるかは置いておいて、まずは今日ゲットしたので、オリジナルブックカバーだけ写真に上げて置いて、

いつか読了したら、文庫本の体裁の写真を上げよう。

まずは名著、ノーベル文学賞作家の百年の孤独が文庫化されたことを祝おう。

この本は半年で2回読んでしまった。

1回目読んで、素晴らしいなあと思って、ちゃんとしまわずに未読コーナーに置いていた。

2回目に読んですぐに気が付いたが、この「あとかた」はもう一回読んでも良いと思ったので、

もう一回読んだ。

6話の短編恋愛小説だが、すべてがどこかで繋がっていて、そこをもう一回楽しんだのだ。

恋愛小説と言っても、昔の大恋愛の話はまったく無く、現代の心の痛み、孤独感、絶望、

性別を超えた愛、などが連作になっている。

男側から書いてあったり、その相手の女性側から書かれたり、部下から見た部長の愛、

部長の恋愛、結婚前の男性の気持ち、その相手の行動、など。

最近のこういう恋愛小説は男性では書けないもの。

女流作家ならではの機微が素晴らしいのだ。

さて、今回は書棚に入れる。

この本のことはかなり前から知っていた。

ビレッジバンガードかドン・キホーテに置いてあった。

ちらっと中身を見ると家の間取りがあるので、変った間取りをたくさん集めて

不思議さを語る本かと勝手に思っていた。

半年ほど前に大判の本で買って、積んでおいた。

ある時に家の中で読み始めたら、まったく違う内容だった。

1話完結で、家の間取りからスタートする推理、ホラー小説であった。

昔からある推理小説で恐怖っぽさが加味された家系の中で起こった殺人事件ものがあるが、

そういう内容だった。

ネタバラシはしないけど、一気に読み終わった。

今は文庫化されたので、それを買えば良い。

映画かもされているそうだ。

まあ、そんなに奇天烈なストーリーではなく、ある意味伝統的な推理小説であった。

panpanyaの2023年12月所版の楽園コミックス。

相変わらず発想の面白さ、夢で見たような展開、起承転結、絵の緻密さとデフォルメの同居、

全てがお気に入り。

最後の話「商店街のあゆみ」は面白い話。

時々はさむ、「ここはどこでしょうの旅」がワクワクドキドキで私に合ってる話w

ずっとやめられない。

panpanyaがどういう人か姿も何も明かされていないが、

話しの内容からして東急沿線に住んでることは確か。

ハルキストじゃないと言いながら、本屋にあれば買ってしまう不思議な魅力の村上春樹。

疲れた時、脱力したいとき、旅に出たいとき・・・そんな気分の時に買ってしまうようだ。

この中国行きのスロウ・ボートは最近、オリジナル装丁でハードバック本が出ていて、

文庫本も見つけたので買った。

村上春樹の短編集の1冊目なんだそうだ。

安西水丸さんとも初仕事。

1980年4月から1982年12月までの7編。

淡々と進み、振幅の無い短編にしょうと考えたのがわかる感じ。

最初の2編ぐらいはまだ村上節がかえって目立つ感じで、あまり好みではない。

1982年ぐらいになると、展開が少しあって、好みになってくる。

しかし、まだまだ初期の感じがして、ワクワクはしないかな。

ジャケットは良いね。

「午後の最後の芝生」が一番好き。

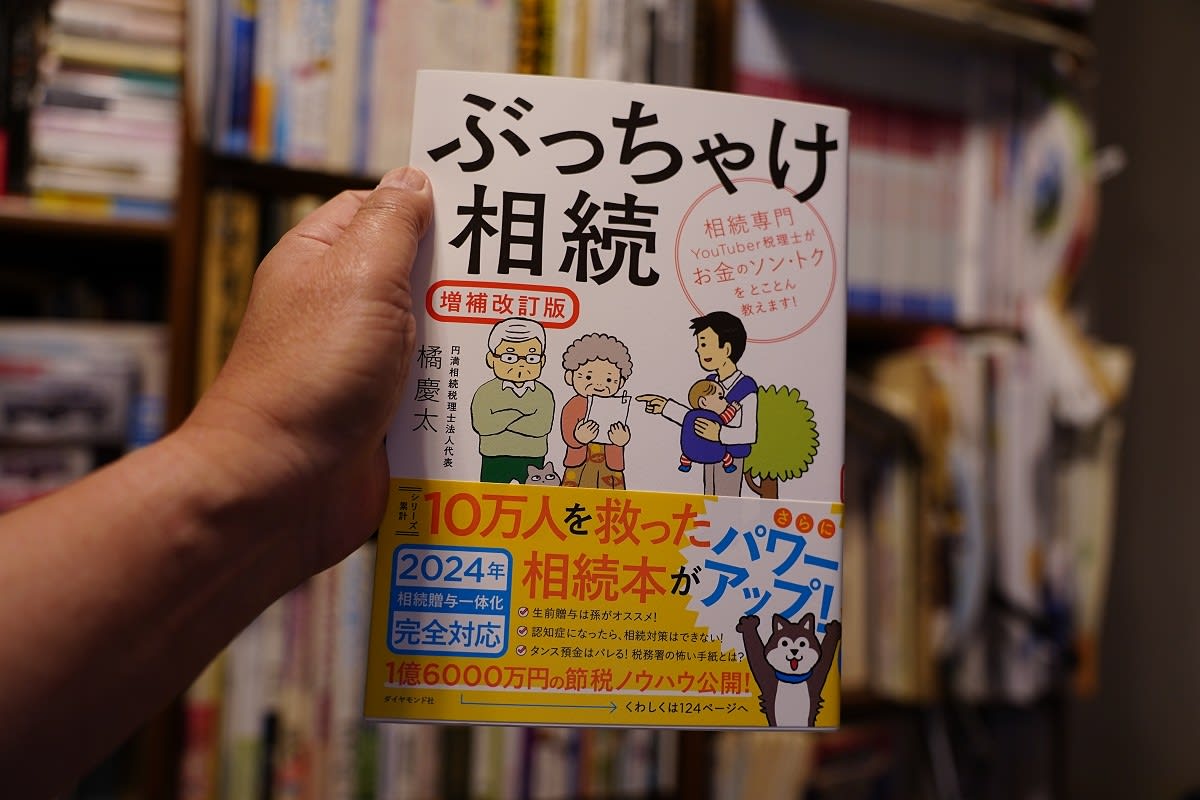

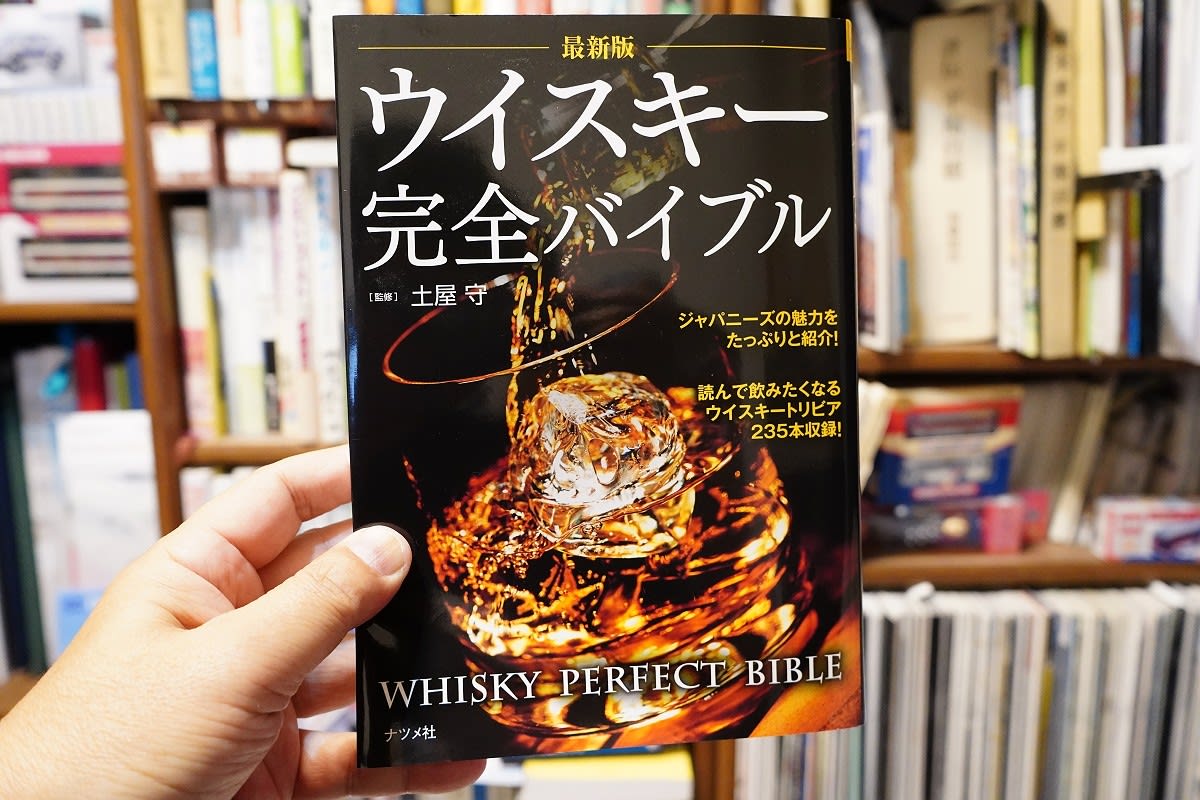

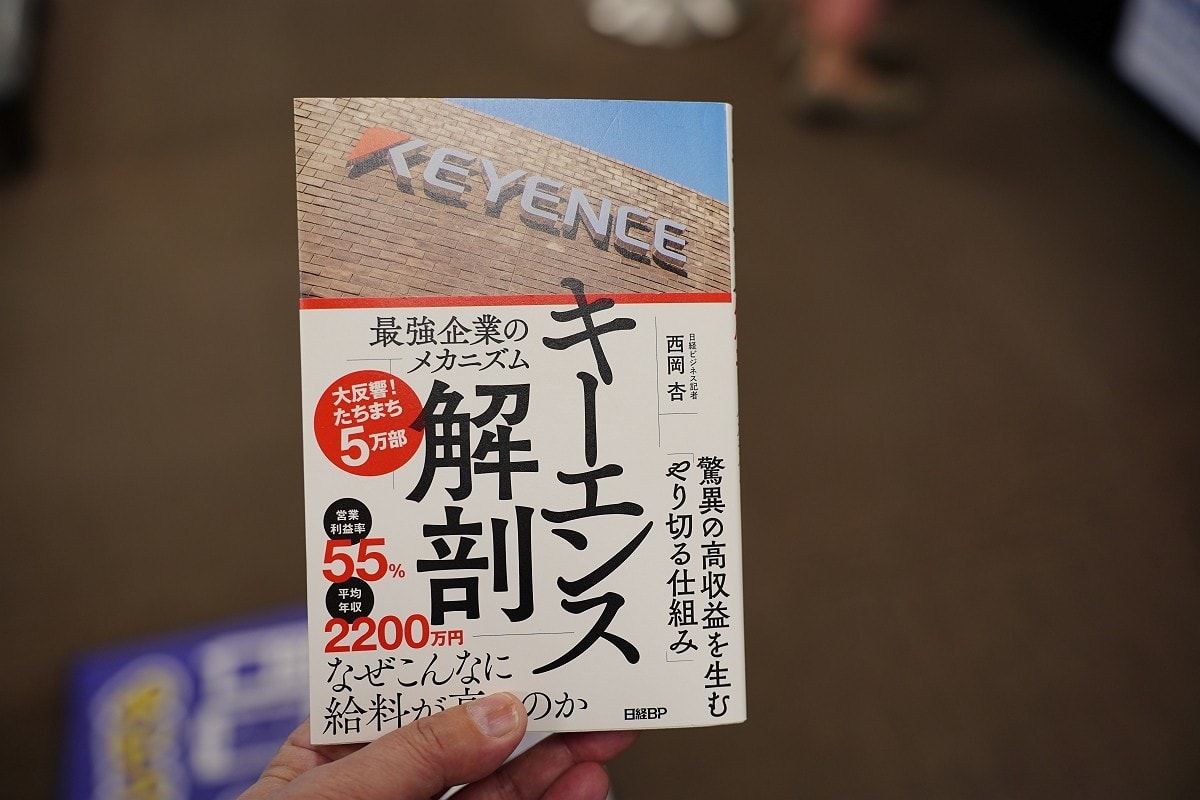

最近読んだ小説以外の本。

1.ぶっちゃけ相続

2.ウイスキー完全バイブル

3.キーエンス解剖

相続税とウイスキーに関しては知らなかったので、

新鮮だし、全部100%知識になった。

どちらもまさしく勉強になったのだ。

キーエンス解剖も、ビジネスに関してすごく役に立った。

もっと若い時に読んでおけばよかったw