京都鉄道博物館は、京都市下京区観喜寺町に位置する鉄道博物館です。

JR西日本(西日本旅客鉄道)及び公益財団法人交通文化振興財団が運営しています。

同館は、平成26年4月6日に閉館した交通科学博物館(大阪市港区波除)の収蔵物の一部と、平成27年8月30日に

閉館した梅小路蒸気機関車館(京都市下京区観喜寺町)の収蔵物を展示し、梅小路蒸気機関車館を拡張・リニューアルを

行い、平成28年4月29日にグランドオープンしました。

2階フロアは、1階の展示車両を見下ろす吹き抜け構造として、体験型の展示はもとよりレストランや休憩所などを配し、

長く楽しむことができるフロア構成としているとのこと。

「きっぷうりば」

切符の発券体験ができます。(^_^)

現在の自動券売機は、目的地の駅名や金額を乗客毎に印刷して販売します。

「自動改札機」

自動改札機は改札業務の自動化のために導入される機械です。

日本では長距離利用者か短距離利用者かを問わずすべて改札口を通すシステムがとられています。

現在の日本で設置されている一般的な自動改札機は、改札を通る人間を赤外線で感知するセンサー部、乗車券類・

プリペイドカード(乗車カード)を投入・返却する口、切符に入・出場時刻などを印字・記録する装置、普通乗車

券で入場した場合に入鋏の替わりにパンチ穴を開ける装置、回収した乗車券類を収納する収納箱などからなります。

内部には複数のCPUが搭載され、情報処理を行います。

通過データ(収入・人員)を記録する機能も保有しています。

<列車の座席予約のあゆみ>

列車の座席を予約する「マルス(旅客販売総合システム)」(Multi_Access_seat_Reservation_System)は

マルス端末から指定券の販売管理(予約・発券)などを可能としたシステム

中央のコンピューターと繋がる端末機が全国の駅や旅行会社に設置

「マルス 101試験機」(1965年製造)

新幹線にも対応できるタイプとして製造

「マルス 104列車座席予約操作盤」

みどりの窓口で使用された操作盤。マルス101の登場時に開発された活字棒とともに使用

「マルス 104指定券印刷機」

操作盤で予約した切符を印刷。本機では縦型の切符を作成。

列車名が記された“活字棒”を装置に差し込んで英数カナとともに印字

「マルス 104活字棒」(1970年頃)

「マルス 105操作盤」(1972年頃)

目的の駅名の穴にピンを差して使用

「マルス 105専用印刷機」(1972年製造)

漢字30種類及び英数カナが打てるタイプライターとコンピューターを連動した印刷機

「マルス M型」

座席指定券の他に定期券や割引切符なども発券

初めて端末にモニターとキーボードが装備

「155系電車」(昭和34年、国鉄155系電車)(縮尺1/20)

当時の国鉄(日本国有鉄道)が設計・開発した修学旅行列車(団体専用列車)用の電車

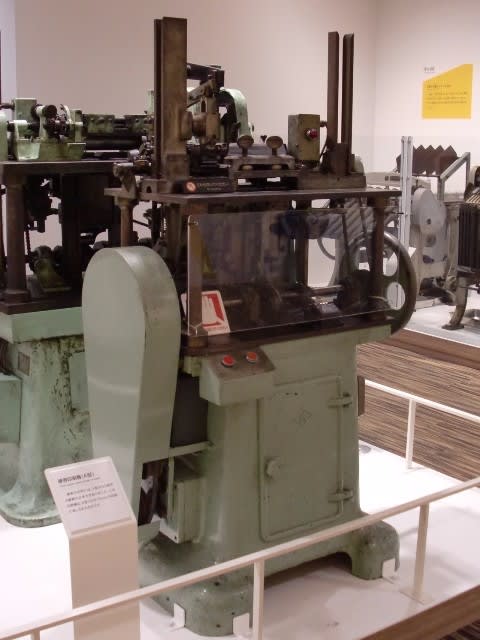

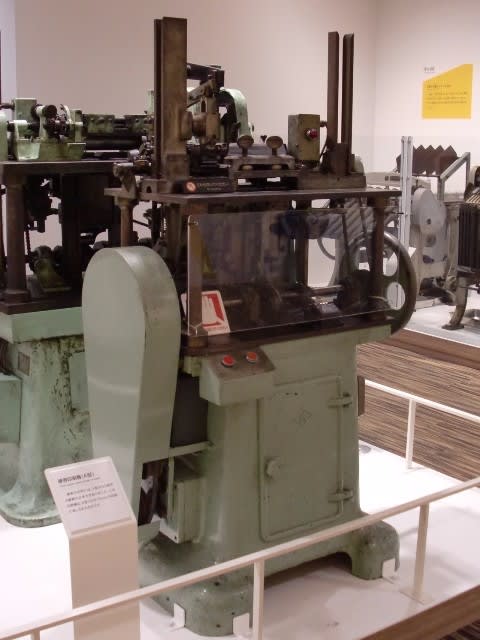

<硬券印刷機など>

「硬券印刷機(A型)」

硬券の切符には、A型からD型の4種類の大きさがありました。

本機は、A型(3.0×5.75センチ)の印刷に用いられました。

「硬券印刷機(D型)」

本機は、D型(3.0×8.7センチ)の印刷に用いられました。

「乗車券裁断機(中裁機)」

「乗車券裁断機(小裁機)」

「乗車券自動梱包機」

<関西の民営鉄道>

関西地方には多くの民営鉄道(私鉄)が存在し、各鉄道会社の車両、路線網、多角経営手法などが多種多様です。

ここでは、関西の大手私鉄5社及びJR西日本(西日本旅客鉄道)について紹介されています。

「阪急電鉄」

住宅地分譲、宝塚新温泉、宝塚唱歌隊(現在:宝塚歌劇団)などの事業を多角的に展開

「2000系電車」(昭和35年)(縮尺1/20)

この車体構造が、阪急電車の基本となります。

「京阪電気鉄道」

積極的な先進技術・サービスの導入

「2000系電車」(昭和34年)(縮尺1/20)

性能の高さから“スーパーカー”と呼ばれました。

「阪神電気鉄道」

日本初の本格的な都市間最高速電気鉄道

「5201形電車」(昭和34年)(縮尺1/20)

各駅停車用の主力電車として、高加速・高減速の設計により“ジェット・カー”の愛称で親しまれました。

「近畿日本鉄道」(略称:近鉄)

日本最長の営業距離の私鉄

「20100系電車」(昭和37年)(縮尺1/20)

5編成が製造させれた全車両2階建ての団体専用列車“あおぞら号”です。

主に小学校の修学旅行で運行しました。

「南海電気鉄道」

現存する最古の私鉄

「20001系電車」(昭和36年)(縮尺1/20)

高野線・特急“こうや号”として、“デラックスズームカー”とも呼ばれました。

「西日本旅客鉄道」(通称:JR西日本)

北陸3県・近畿地方・中国地方の大部分、信越地方・三重県・福岡県の一部に路線網を持つ旅客鉄道会社

「225系電車」(平成22年)(縮尺1/20)

衝撃吸収構造を持つなど安全性と重視した設計の車両です。

<運転指令所>

運転状況を把握し、列車が遅れた場合等において運行(ダイヤ)調整を行います。

CTC表示板「山陽新幹線(新神戸-小倉)」

CTCとは、ダイヤ(時候表)に従って列車を運行させるために各駅のポイント(分岐器)や信号機を

1ヶ所でまとめて操作し、列車の運行状況を管理する装置です。

「ダイヤグラム作成機」

ダイヤグラム(列車運行図表)とは、列車の運行時間と運行区間を表したものです。

(左側)プリンター、(右側)制御器

「奈良線CTC表示盤(奥側)/奈良線CTC制御盤(手前)」

列車の位置や送電の状態などが一覧できます。

「時刻表」

世界初の時刻表は、1839年にジョージ・ブラッドショウ(イギリス)が発行したものとされています。

列車を円滑かつ安全に運行するためのシステムを改めて知る事が出来ました。

本館での見学を終えて、屋外へと移動します。・・・・・・つづく。(^_^v

JR西日本(西日本旅客鉄道)及び公益財団法人交通文化振興財団が運営しています。

同館は、平成26年4月6日に閉館した交通科学博物館(大阪市港区波除)の収蔵物の一部と、平成27年8月30日に

閉館した梅小路蒸気機関車館(京都市下京区観喜寺町)の収蔵物を展示し、梅小路蒸気機関車館を拡張・リニューアルを

行い、平成28年4月29日にグランドオープンしました。

2階フロアは、1階の展示車両を見下ろす吹き抜け構造として、体験型の展示はもとよりレストランや休憩所などを配し、

長く楽しむことができるフロア構成としているとのこと。

「きっぷうりば」

切符の発券体験ができます。(^_^)

現在の自動券売機は、目的地の駅名や金額を乗客毎に印刷して販売します。

「自動改札機」

自動改札機は改札業務の自動化のために導入される機械です。

日本では長距離利用者か短距離利用者かを問わずすべて改札口を通すシステムがとられています。

現在の日本で設置されている一般的な自動改札機は、改札を通る人間を赤外線で感知するセンサー部、乗車券類・

プリペイドカード(乗車カード)を投入・返却する口、切符に入・出場時刻などを印字・記録する装置、普通乗車

券で入場した場合に入鋏の替わりにパンチ穴を開ける装置、回収した乗車券類を収納する収納箱などからなります。

内部には複数のCPUが搭載され、情報処理を行います。

通過データ(収入・人員)を記録する機能も保有しています。

<列車の座席予約のあゆみ>

列車の座席を予約する「マルス(旅客販売総合システム)」(Multi_Access_seat_Reservation_System)は

マルス端末から指定券の販売管理(予約・発券)などを可能としたシステム

中央のコンピューターと繋がる端末機が全国の駅や旅行会社に設置

「マルス 101試験機」(1965年製造)

新幹線にも対応できるタイプとして製造

「マルス 104列車座席予約操作盤」

みどりの窓口で使用された操作盤。マルス101の登場時に開発された活字棒とともに使用

「マルス 104指定券印刷機」

操作盤で予約した切符を印刷。本機では縦型の切符を作成。

列車名が記された“活字棒”を装置に差し込んで英数カナとともに印字

「マルス 104活字棒」(1970年頃)

「マルス 105操作盤」(1972年頃)

目的の駅名の穴にピンを差して使用

「マルス 105専用印刷機」(1972年製造)

漢字30種類及び英数カナが打てるタイプライターとコンピューターを連動した印刷機

「マルス M型」

座席指定券の他に定期券や割引切符なども発券

初めて端末にモニターとキーボードが装備

「155系電車」(昭和34年、国鉄155系電車)(縮尺1/20)

当時の国鉄(日本国有鉄道)が設計・開発した修学旅行列車(団体専用列車)用の電車

<硬券印刷機など>

「硬券印刷機(A型)」

硬券の切符には、A型からD型の4種類の大きさがありました。

本機は、A型(3.0×5.75センチ)の印刷に用いられました。

「硬券印刷機(D型)」

本機は、D型(3.0×8.7センチ)の印刷に用いられました。

「乗車券裁断機(中裁機)」

「乗車券裁断機(小裁機)」

「乗車券自動梱包機」

<関西の民営鉄道>

関西地方には多くの民営鉄道(私鉄)が存在し、各鉄道会社の車両、路線網、多角経営手法などが多種多様です。

ここでは、関西の大手私鉄5社及びJR西日本(西日本旅客鉄道)について紹介されています。

「阪急電鉄」

住宅地分譲、宝塚新温泉、宝塚唱歌隊(現在:宝塚歌劇団)などの事業を多角的に展開

「2000系電車」(昭和35年)(縮尺1/20)

この車体構造が、阪急電車の基本となります。

「京阪電気鉄道」

積極的な先進技術・サービスの導入

「2000系電車」(昭和34年)(縮尺1/20)

性能の高さから“スーパーカー”と呼ばれました。

「阪神電気鉄道」

日本初の本格的な都市間最高速電気鉄道

「5201形電車」(昭和34年)(縮尺1/20)

各駅停車用の主力電車として、高加速・高減速の設計により“ジェット・カー”の愛称で親しまれました。

「近畿日本鉄道」(略称:近鉄)

日本最長の営業距離の私鉄

「20100系電車」(昭和37年)(縮尺1/20)

5編成が製造させれた全車両2階建ての団体専用列車“あおぞら号”です。

主に小学校の修学旅行で運行しました。

「南海電気鉄道」

現存する最古の私鉄

「20001系電車」(昭和36年)(縮尺1/20)

高野線・特急“こうや号”として、“デラックスズームカー”とも呼ばれました。

「西日本旅客鉄道」(通称:JR西日本)

北陸3県・近畿地方・中国地方の大部分、信越地方・三重県・福岡県の一部に路線網を持つ旅客鉄道会社

「225系電車」(平成22年)(縮尺1/20)

衝撃吸収構造を持つなど安全性と重視した設計の車両です。

<運転指令所>

運転状況を把握し、列車が遅れた場合等において運行(ダイヤ)調整を行います。

CTC表示板「山陽新幹線(新神戸-小倉)」

CTCとは、ダイヤ(時候表)に従って列車を運行させるために各駅のポイント(分岐器)や信号機を

1ヶ所でまとめて操作し、列車の運行状況を管理する装置です。

「ダイヤグラム作成機」

ダイヤグラム(列車運行図表)とは、列車の運行時間と運行区間を表したものです。

(左側)プリンター、(右側)制御器

「奈良線CTC表示盤(奥側)/奈良線CTC制御盤(手前)」

列車の位置や送電の状態などが一覧できます。

「時刻表」

世界初の時刻表は、1839年にジョージ・ブラッドショウ(イギリス)が発行したものとされています。

列車を円滑かつ安全に運行するためのシステムを改めて知る事が出来ました。

本館での見学を終えて、屋外へと移動します。・・・・・・つづく。(^_^v

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます