ミリタリーアンティークス大阪は、大阪府松原市三宅東にある施設博物館です。

ミリタリーアンティークス大阪(Military Antiques Osaka:MAO)は、日本で唯一の英国の軍用車と装備品を常設展示する「見て、触って、乗れる!?」私設博物館とのこと。

館長が長年にわたって世界中から収集した第二次世界大戦や湾岸戦争などの戦場で実際に使用された軍用車や武器を含む各種装備品を多数所蔵しています。

「モーリス・コマーシャル CS8汎用トラック」(Morris Commercial CS8 Utility Truck)

第一次世界大戦と第二次世界大戦の戦間期に設計された軍用トラックです。

英国陸海空軍において、主に人員や武器弾薬の輸送に使用されました。

製造社:モーリス・コマーシャル、製造年:1940年

所属部隊:英国陸軍 第4歩兵師団、第3師団

車両履歴:第二次世界大戦においてノルマンディー上陸作戦、マーケット・ガーデン作戦に参加

1934年に導入された同種車両は、戦争初期での英国陸軍において同サイズの車両の中で最も多く使用されました。

「航空機識別望遠鏡」

第二次世界大戦中の“バトル・オブ・ブリテン”で活躍した望遠鏡とのこと。

当日は、実際に操作して上空の航空機を識別する体験が出来ました。

館内は、6ケ月毎に展示品の入れ替えや体験試乗会などを実施しているそうです。

「バーミンガム・スモール・アームズ パラバイク」

第二次世界大戦中に設計された空挺部隊用の折り畳み自転車です。

「リー・エンフィールド小銃」

英国で開発されたボルトアクションライフル(軍用小銃)です。

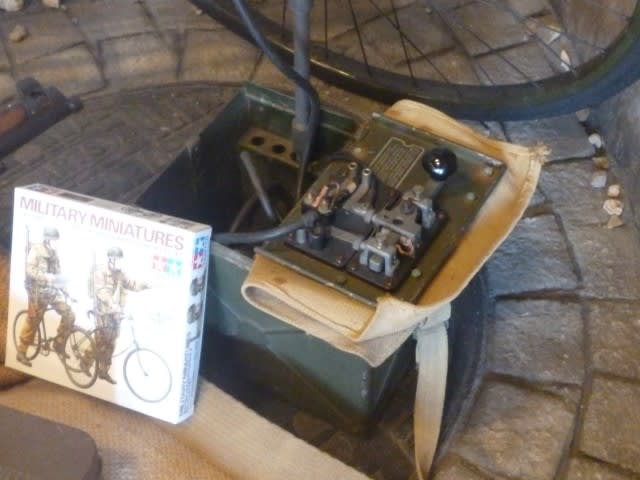

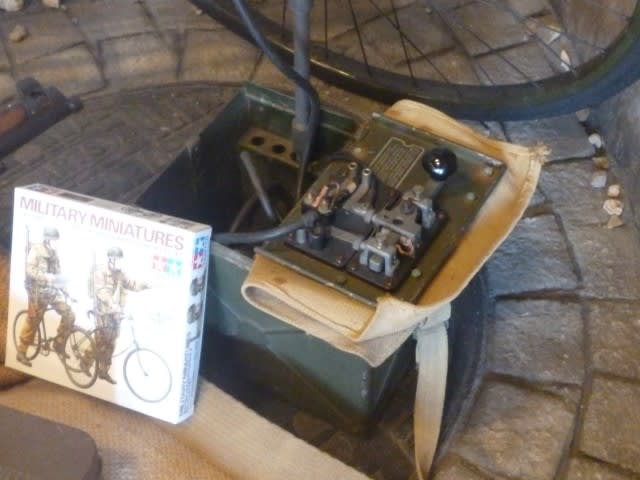

「電鍵」(でんけん/telegraph key)

モールス符号をつくるための電気的な開閉器と取手(ハンドル)を備えた装置です。

「野戦電話」(Feldfernsprecher)

戦場で利用される軍用電話機として、自軍支配域における指揮通信網に運用されます。

電話線による有線通信であることからジャミング(電波妨害)等の影響を受けることがなく、無線通信に比べ非常に信頼性が高いと言われます。

「エクセルシオール ウェルバイク」(Excelsior Welbike Mark 1)

第二次世界大戦中、英軍の特殊作戦執行部(SOE)の研究開発部門であるステーションⅨで設計された空挺部隊用の折り畳みバイクです。

「ブレン軽機関銃」(Bren Light Machine Gun)

1930年代から広く使用されたイギリス製の軽機関銃として、英国軍及び同盟国軍での歩兵部隊で運用されました。

「ステン短機関銃」(Stengun)

第二次世界大戦中、イギリス製の短機関銃として合理化された設計によって傑出した生産性を備え、連合国軍やレジスタンスの主力小火器として運用されました。

英陸軍 野戦電話 「PTC405」

限定3セットが販売されていました。

販売条件が「ノークレーム・ノーリターン」でした。(笑)

「物販コーナー」

実物やレプリカを含めた英軍グッズ(マグカップ、メスティン、ホイッスル、ベアキー、作戦地図、当時の新聞など)や展示車両のプラモデルが販売されていました。

来館記念のお土産に良いですね。(^_^v

小規模の博物館ですが、『車両の動態保存』をポリシーとし、『当館でしか出来ない展示』をコンセプトに運営しているとのこと。

気さくな館長さんや懇切丁寧なスタッフさんとお話も出来ました。

今後とも更に発展して欲しいと思える博物館でした。

ありがとうございました。

ヾ(●´□`●)ノ【゚+。・oアリガトウo・。+゚】ヾ(○´■`○)ノ"

ミリタリーアンティークス大阪(Military Antiques Osaka:MAO)は、日本で唯一の英国の軍用車と装備品を常設展示する「見て、触って、乗れる!?」私設博物館とのこと。

館長が長年にわたって世界中から収集した第二次世界大戦や湾岸戦争などの戦場で実際に使用された軍用車や武器を含む各種装備品を多数所蔵しています。

「モーリス・コマーシャル CS8汎用トラック」(Morris Commercial CS8 Utility Truck)

第一次世界大戦と第二次世界大戦の戦間期に設計された軍用トラックです。

英国陸海空軍において、主に人員や武器弾薬の輸送に使用されました。

製造社:モーリス・コマーシャル、製造年:1940年

所属部隊:英国陸軍 第4歩兵師団、第3師団

車両履歴:第二次世界大戦においてノルマンディー上陸作戦、マーケット・ガーデン作戦に参加

1934年に導入された同種車両は、戦争初期での英国陸軍において同サイズの車両の中で最も多く使用されました。

「航空機識別望遠鏡」

第二次世界大戦中の“バトル・オブ・ブリテン”で活躍した望遠鏡とのこと。

当日は、実際に操作して上空の航空機を識別する体験が出来ました。

館内は、6ケ月毎に展示品の入れ替えや体験試乗会などを実施しているそうです。

「バーミンガム・スモール・アームズ パラバイク」

第二次世界大戦中に設計された空挺部隊用の折り畳み自転車です。

「リー・エンフィールド小銃」

英国で開発されたボルトアクションライフル(軍用小銃)です。

「電鍵」(でんけん/telegraph key)

モールス符号をつくるための電気的な開閉器と取手(ハンドル)を備えた装置です。

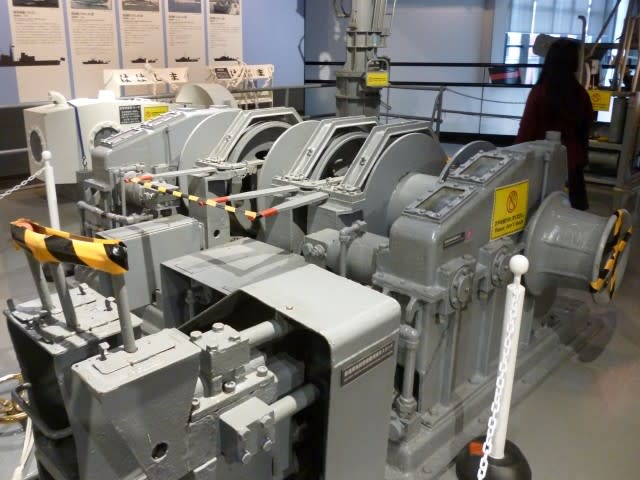

「野戦電話」(Feldfernsprecher)

戦場で利用される軍用電話機として、自軍支配域における指揮通信網に運用されます。

電話線による有線通信であることからジャミング(電波妨害)等の影響を受けることがなく、無線通信に比べ非常に信頼性が高いと言われます。

「エクセルシオール ウェルバイク」(Excelsior Welbike Mark 1)

第二次世界大戦中、英軍の特殊作戦執行部(SOE)の研究開発部門であるステーションⅨで設計された空挺部隊用の折り畳みバイクです。

「ブレン軽機関銃」(Bren Light Machine Gun)

1930年代から広く使用されたイギリス製の軽機関銃として、英国軍及び同盟国軍での歩兵部隊で運用されました。

「ステン短機関銃」(Stengun)

第二次世界大戦中、イギリス製の短機関銃として合理化された設計によって傑出した生産性を備え、連合国軍やレジスタンスの主力小火器として運用されました。

英陸軍 野戦電話 「PTC405」

限定3セットが販売されていました。

販売条件が「ノークレーム・ノーリターン」でした。(笑)

「物販コーナー」

実物やレプリカを含めた英軍グッズ(マグカップ、メスティン、ホイッスル、ベアキー、作戦地図、当時の新聞など)や展示車両のプラモデルが販売されていました。

来館記念のお土産に良いですね。(^_^v

小規模の博物館ですが、『車両の動態保存』をポリシーとし、『当館でしか出来ない展示』をコンセプトに運営しているとのこと。

気さくな館長さんや懇切丁寧なスタッフさんとお話も出来ました。

今後とも更に発展して欲しいと思える博物館でした。

ありがとうございました。

ヾ(●´□`●)ノ【゚+。・oアリガトウo・。+゚】ヾ(○´■`○)ノ"