刻一刻と平成が終わりの時を待っている・・

昨日は私なりにこの時代を振り返りながらギターを弾いていたのだ

昭和にギターを手にした私は長いブランクを経て平成でギターを再開したのだ

ギター再開からは概ね20年くらいが経過していると思う

ギターのキャリアを云々言う人も多いが・・

趣味でギターに触れている素人の場合にはあまり参考にならない

思い立った僅かな時間だけギターに触れる(弾く?)中年おじさんの30年

と毎日数時間にわたりギターを弾き倒す学生さんの3年では密度が違う

何事においても短期的に集中する方が高い効果が得られる

ダラダラ弾きには良いことは何もない

つまり『ギター歴』など何の意味も持たないということ

自称ギター歴数十年のおじさんがそれっぽい事を言うことも多い

ギターを知らない初心者には

自称ベテランの声はどのように届いているのだろうか?

言葉は悪いが・・

現代は猫も杓子もネットに発信できる時代になった

自分が言いたいことを躊躇なく即発信できる環境が整った

それ故に

”ど~でもいいような情報・・”

が交錯しているのも事実

ギターに精通してる人はそんなムダ話を笑って見ている(読んでいる)のだ

もちろん、そんな事を言っている私も

そんなど~でもいいような1人でる事に違いはない気がする

しかしながら、私には『音』がある

実際の音をお聴きいただく事で読者にジャッジを委ねているのだ

私の言葉と音が合致した方にはそれなりに言葉が心に届いていると思う

まぁ、世の中は広いのでアンチ派も少なくないとは思うが・・

その辺りの層を気にしていたのではギターブログなど発信できない

万人を満足させる料理など無いのと一緒

音楽やギターの音にも好みというものがある

常に気をつけていることがある

”リアルをお伝えする・・”

という事なのだ

そこに嘘や誇張があってはダメなのだ

私の知り合いにもブログを書いている者が何人かいるが・・

笑えるくらいに口八丁な内容なのだ

”言うは易し・・”

という感じだろうか?

巷の読者の目と耳は厳しい

実体が無いものなどまったく信用していないと思う

本人はそれに気づいているのだろうか?

まぁ、何だろう・・

「カクだけで俺、満足・・」

という人がいることも事実

あえてそれを否定はしないが・・

当ブログはそんなブログとは積極的に差別化を図りたい

存在する意義を平成最後に自問自答しているのだ

という前置きはこの辺で・・・

昨日、レコーディングの途中で電池が切れたとお伝えした

中身はこの電池・・

楽器店ご用達の100円電池なのだ

この電池を扱っていない楽器店がないほどの大定番

実は昨日の使用の時点でランプは点灯していた

ランプの点灯はあくまでも『目安』である事を知った

実は電池が切れるまで交換しなかった経験がないのだ

スタジオでの演奏でも簡易セッションでも事前に交換しておくことが多い

「そろそろ交換しておいた方がいいかな?」

という感じなのだ

今回の件で気づいたことがいくつかある

楽器店のリーズナブル電池は想像以上にロングライフであるという事

前回交換したのがいつなのか?

忘れてしまうくらいの長寿命

特に歪み系は電池の持ちが良いと言われている

アダプターで使用する人も多いが私は『電池派』なのだ

以前にはペダルボードを組んでいたこともある

実は現場で不要ということも多かった

三個程度のペダルならばバラバラに運んで方が楽なのだ

こんな感じでセットするだけと簡単なのだ

自宅でもスタジオでもこの流れなのだ

簡単なのだ

マーシャルやレクチのような歪むアンプにはディストーションは不要

ジャズコやTwinのようなクリーン系アンプでは歪み二台が定番

色々と試してみるのも楽しい

エフェクトの数が増えればセッティングにも時間がかかる

少数ならば、その前後を入れ替えて試すことも可能なのだ

私は誰よりもセッティングが早い

そして撤収も激早なのだ

何かあればエフェクターのお話をしてみたい

話は変わるが・・

昨日、久しぶりにアンプを録ってみた

とても楽しかったのだ

録り音も良かった気がする

「何かチビなアンプが欲しくなってきたなぁ・・」

誰でも気軽に買えるような小型で安価なアンプに興味がある

そんなアンプで良い音を出す(録る)ことに萌えるのだ

若い頃にクラプトンもピグノーズでレコーディングしたことがある

ポールギルバートもツアーには電池アンプを持参するという

レコーディングに使ったこともあるらしい

ジミーペイジも小型アンプ好きで有名なのだ

マーシャルだと思って聴いていた音が20Wの小型アンプだったということも多い

同じくジミヘンも小型アンプを愛用していた

名曲『LittleWing』もFenderの小型アンプで録ったものなのだ

実際のところ、古い時代のデータは曖昧なのだ

レコーディングに参加していたスタッフも高齢になる亡くなっている人も多い

ギタリスト本人も記憶が曖昧ではあることが多い

「そんな古い話は覚えていないよ・・」

マルチエフェクターもパソコンも無かった時代の話なのだ

その場の感覚と感性だけで音をクリエイトしたのだ

つまりは数値化したデータや記録が

どれほど無意味であるかということの証になる

ネット上でもやたらと機材データを知りたがる人がいる

「エフェクターとかのセッティングを教えてもらえませんか?」

初心者が脱初心者に訊いたところで何の活路が見いだせるのか?

ネットは情報の宝庫でもり、同時に面白ネタの坩堝でもあるのだ

読んでいるだけでも結構楽しかったりするのだ

脱線してしまった・・

そんなこんなで小型アンプを調べていた

可愛いアンプを見つけた

シンプルなのだ

過去に同社のアンプでモデリング系のアンプを買ったことがある

ブルースからメタルまでOK!

という謳い文句に惹かれたのだ

若い頃には迷いが多い

誘惑も多い

万能というアンプがあるはずもない

それに気づいたのはここ数年

1万円前後のトランジスタアンプで何でも出来るならば

真空管アンプなど不要ということになってしまう

しかしながら、求める音の方向性が明確ならばアリだといえる

「クリーン系から軽いクランチで弾きたいんだよね」

実はこんな用途の場合には小型アンプの方が向いている

先にも述べたように大型アンプでクリーンが可能ならば

ジミヘンはLittleWingをマーシャルで弾いたはずなのだ

まぁ、ライブなどで披露する場合にはそうい事もあったようだが・・

機材を選択できる状況においては適切なアンプを選択していたようだ

現代においてもレコーディングでは歪みとクリーンを使い分けているプロも多い

トランジスタアンプ=初心者向けアンプ

という固定観念は古い

古すぎる・・

まさに昭和臭ムンムンなのだ

出来るギター弾きは融通がきく

発想が斬新で柔軟であるべきなのだ

高級アンプで良い音を鳴らしても誰も褒めてくれない

しかしながら、5000円の電池アンプで良い音を出せば賞賛される

多くの賛同を得られると思う

上手いとか下手という話ではない

「安いアンプっていいね~僕でも買えるよ」

「なんかいい音だね 僕も買ってみようかな?」

という感じ

賛同とうよりは共感に近い感覚だろうか?

ブログは読者と筆者で作るもの・・

私はそう考えているのだ

コール&レスポンスが重要

読者の関心が高いネタは訪問者数や閲覧回数が増える

その逆も然り・・・

私の印象だが・・

総じて、ギター弾きはギターアンプに関心があるようだ

面白いことにギター弦に興味ある人は激減している

一昔前までは弦を弄るブログも多かったが・・

今ではほぼ壊滅状態にある

弦を軽視するつもりはないが・・

弦が与える影響は言うほどでもない

最低レベルをクリアしていれば合格!

というのが当ブログの結論なのだ

それ故に当ブログでは意味がない弦選びについては

グズグズと引き延ばさない

何だろう・・

もっと、効果が分かり易いネタを取り上げていきたい

そんな流れも『アンプネタ』が最適

フェンダーの小型アンプという流れで実機の音を確認してみたくなった

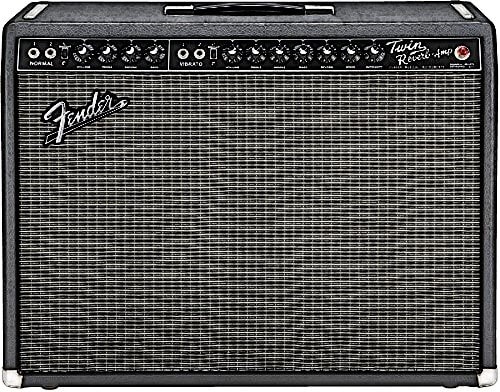

やはり代表選手は『ツインリバーブ』だと思う

他にも名器は多いが・・

私はツイン派なのだ

新品の若いアンプからヴィンテージの古参アンプまで色々と実機を弾いてきた

弾いてきたといっても他人からの借り物だが・・

特に楽器店のお兄さんが所有するヴィンテージの音は印象深い

何だかとても枯れているのだ

枯れているとは何か?

乾きと劣化の尽きる

ギターならば、ボディ材の乾燥、電気系パーツの劣化

アンプの場合にはスピーカーの磁力の低下と電気系パーツの劣化

ということになる

劣化とはネガティブな言葉だが・・

ギター業界においては一概にダメだといえない

ある一流の有名ギタリストがつい最近までヴィンテージをメインに使っていた

ある理由がきっかけになってそのギターは現役を退いた

先に述べたように

”年老いた音・・”

が他の楽器の若い音に埋もれてしまうことがその理由だという

単体では心に響く枯れた音も実践では通用しないことがある事を知った

借り物のアンプなれどヴィンテージアンプの音にもそういう傾向が感じられる

小人数の『小さな箱』で3人編成くらいでブルースを弾くならば最高だと感じる

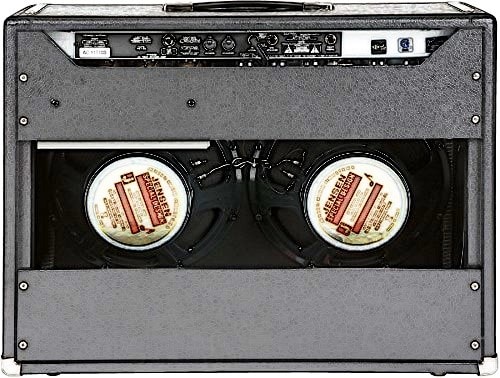

フェンダーアンプの個性になっているのが『背面開放』なのだ

ちなみにマーシャルやメサブギーなどは密閉型なのだ

スタジオに異なるアンプがある場合には是非とも弾き比べていただきたい

まさに開放なのだ

後方から出た音が壁に反射して耳に届く

当時は真空管の熱放出の為にパネルを開放したようだ

それが結果的に個性に繋がったというアンプならではの歴史背景があるのだ

実は真空管の配置にも色々と種類があるのだ

自分が好きな音、欲しい音がどの種類なのか?

を知っておくことも重要

今回の音はGT-001で作ったのだ

マイクの種類や位置、先に述べたアンプの後方開放に至るまで再現できる

ちなみに擬似的にフェンダー系アンプの後方パネルと閉じることも可能

ど~でもいいように聞こえると思うが・・

実際にヘッドフォンでモニターしてみると開放と密閉の違いを感じる

実はピグノーズアンプも擬似的にその違いを楽しめる

蓋をロック(密閉)すると音が固まりで聞こえる

一方、側面の蓋を開くとまさにステレオ効果のように音が拡散するのだ

機会があれば、マイキングで表現してみたい

そんな感じで今回はツインリバーブの生々しい音をGT-001で再現してみた

ピッキング時の倍音がご確認いただけると思う

残念ながらzoomにはない生々しさなのだ

ノイズも含め実機の質感を忠実に再現している

私がローランドの製品から離れられない理由なのだ

「ローランドって歪みがデジ臭いから嫌いだよ」

というアンチな意見を耳にすることも多いが・・

つかいこなせていないだけなのだ

少なくとも私はそう思う・・

今回も流れで使用ギターはレスポールなのだ

今回も行ったり来たりとダラダラと書き綴ってしまったが・・

思いつきの長文故に大目に見ていただきたい

『熱い気持ち』だけは読者の皆さんに伝わっていると思う😊