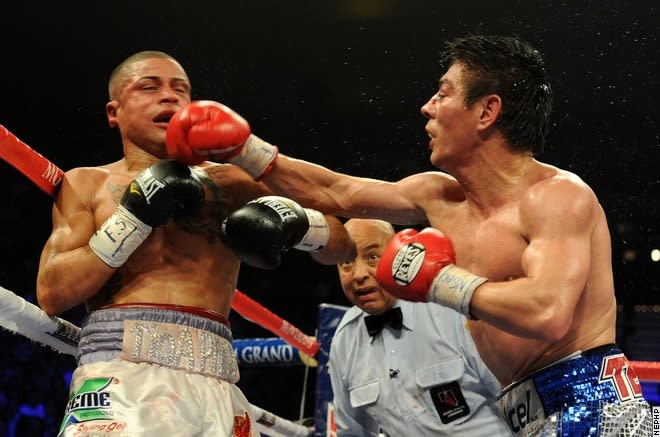

王者 ファン・マヌエル・ロペス VS 挑戦者 オルランド・サリド

サリド ラウンドTKO勝利

考察 ~ロペス~

試合一か月前の時点で離婚したり、その時のウェイトが150lb超だとか、

プライベートでゴタゴタが報じられ、心身ともにコンディションを作り上げるのに

苦労したことは想像するに難くないが、言い訳にはならない。

展開からR・ムタガ戦が想起されるが、内実としてはマルケス弟戦の方が近いか。

効かされた時にどう踏みとどまるかではなく、なぜそこまで効かされてしまうのかを

考えさせられる試合だったからだ。

もともと攻撃のバリエーションは多くなく、また自身のイズムもディフェンスではなく

攻撃に多大な比重を置いているため、穴を突かれると弱い面はあった。

マルケス弟はフィジカルで圧倒されながらも左フック一本で光明を見出していたし、

ムタガは右の相打ち同時打ちで食い下がってきた。

スタイルとして改造もしくは改良すべき点はあるが、

それをやると高い確率で長所も消える。

必要なのは意識改革の方だ。

5ラウンドに決定的な左から右のコンビネーションを喰った要因は

サリドの第三のパンチへの過剰な意識。

つまり、バッティングへの不安、苛立ち。

バッティングへの最善の対処はバッティングさせない位置取りに尽きるが、

中にはたとえば亀田興毅のバッティングを狙いすましたカウンターのバッティングで

撃退したポンサクレックなどの猛者もいるが、

真似できる技術ではなく、また真似すべき技術でもない。

(ロペスの顔がどうしても興毅にダブってしまう)

浜田氏がロペスの試合の度に指摘する右フックの引っ掛けが

ほとんど見られなかったことに気付いた人は多いと思われるが、

低い姿勢で頭から来る相手は止めるのではなく、柔らかく受け流すこと。

意識さえ変えればファンマにはたやすい。

Sフェザー級(に行くと勝手に断言する)での再起戦の相手のスタイルにもよるが、

次戦はそのあたりに是非注目したいと思う。

心配になるのはダメージの蓄積と表面化。

タフさを売りにするボクサーは数多いが、

その多くは勝っているうちはダメージが顔を出してこないことが多い。

しかしその反面、負けがひとつでもつくと急に打たれ弱くなることがある。

ロペスの今後についてはその辺りも注視していきたい。

この試合はリアルタイムで見ていて、アメリカ実況のAl Bernsteinの頭に

ストップ直後、観客席から飛んできたペットボトルが命中したということだが、

コロンビア以外の国だとこういう騒動は久々ではなかろうか。

相撲だとある意味かなりおなじみの光景だが、

日本ボクシングだと浜田vsレネが思い浮かべる方が多いだろう。

考察 ~サリド~

実況、解説の言う「戦績は数字だけではなく中身を見なければいけません」

というのは明らかに某兄弟への皮肉だろう。

帝拳は自前の世界王者を擁し、下田が海外防衛決定、西岡も機をうかがっているのだから

強気なコメントも出せようというもの。

この試合の勝因は一に第三のパンチの活用。

二にボディワーク。

三に前後左右に散らした連打。

相手に攻勢こそ許したものの決定的なパンチはもらっておらず、

また自身の威嚇の右のオーバーハンドはダウンを奪う前から

相手の顔面を捉えていた。

事前に相手を研究し、長所、短所、特徴、癖などを丸裸にしてきたのだろう。

また、メンタルもフィジカルも安定していて、これといった穴が見当たらない。

こういう選手は逆に研究される、もしくは総合力で上回られるとジリ貧になりやすい。

長射程または高速ジャブの連打で理論的には釘付けにできる(はず)。

経験豊富な選手ゆえに思わぬ引き出しを開けてくる可能性もあるが、

攻略手段の第一感は徹底的なジャブ攻撃。

勤勉かつ冷静でゲームプランに忠実なボクサーなら面白みに欠けながらも、

あっさりコントロールできるような気がする。

もし長谷川がこの新チャンピオンに挑戦すればどうなるか。

中盤以降にムキになって打ち合ってKO負けするだろう。

サリド ラウンドTKO勝利

考察 ~ロペス~

試合一か月前の時点で離婚したり、その時のウェイトが150lb超だとか、

プライベートでゴタゴタが報じられ、心身ともにコンディションを作り上げるのに

苦労したことは想像するに難くないが、言い訳にはならない。

展開からR・ムタガ戦が想起されるが、内実としてはマルケス弟戦の方が近いか。

効かされた時にどう踏みとどまるかではなく、なぜそこまで効かされてしまうのかを

考えさせられる試合だったからだ。

もともと攻撃のバリエーションは多くなく、また自身のイズムもディフェンスではなく

攻撃に多大な比重を置いているため、穴を突かれると弱い面はあった。

マルケス弟はフィジカルで圧倒されながらも左フック一本で光明を見出していたし、

ムタガは右の相打ち同時打ちで食い下がってきた。

スタイルとして改造もしくは改良すべき点はあるが、

それをやると高い確率で長所も消える。

必要なのは意識改革の方だ。

5ラウンドに決定的な左から右のコンビネーションを喰った要因は

サリドの第三のパンチへの過剰な意識。

つまり、バッティングへの不安、苛立ち。

バッティングへの最善の対処はバッティングさせない位置取りに尽きるが、

中にはたとえば亀田興毅のバッティングを狙いすましたカウンターのバッティングで

撃退したポンサクレックなどの猛者もいるが、

真似できる技術ではなく、また真似すべき技術でもない。

(ロペスの顔がどうしても興毅にダブってしまう)

浜田氏がロペスの試合の度に指摘する右フックの引っ掛けが

ほとんど見られなかったことに気付いた人は多いと思われるが、

低い姿勢で頭から来る相手は止めるのではなく、柔らかく受け流すこと。

意識さえ変えればファンマにはたやすい。

Sフェザー級(に行くと勝手に断言する)での再起戦の相手のスタイルにもよるが、

次戦はそのあたりに是非注目したいと思う。

心配になるのはダメージの蓄積と表面化。

タフさを売りにするボクサーは数多いが、

その多くは勝っているうちはダメージが顔を出してこないことが多い。

しかしその反面、負けがひとつでもつくと急に打たれ弱くなることがある。

ロペスの今後についてはその辺りも注視していきたい。

この試合はリアルタイムで見ていて、アメリカ実況のAl Bernsteinの頭に

ストップ直後、観客席から飛んできたペットボトルが命中したということだが、

コロンビア以外の国だとこういう騒動は久々ではなかろうか。

相撲だとある意味かなりおなじみの光景だが、

日本ボクシングだと浜田vsレネが思い浮かべる方が多いだろう。

考察 ~サリド~

実況、解説の言う「戦績は数字だけではなく中身を見なければいけません」

というのは明らかに某兄弟への皮肉だろう。

帝拳は自前の世界王者を擁し、下田が海外防衛決定、西岡も機をうかがっているのだから

強気なコメントも出せようというもの。

この試合の勝因は一に第三のパンチの活用。

二にボディワーク。

三に前後左右に散らした連打。

相手に攻勢こそ許したものの決定的なパンチはもらっておらず、

また自身の威嚇の右のオーバーハンドはダウンを奪う前から

相手の顔面を捉えていた。

事前に相手を研究し、長所、短所、特徴、癖などを丸裸にしてきたのだろう。

また、メンタルもフィジカルも安定していて、これといった穴が見当たらない。

こういう選手は逆に研究される、もしくは総合力で上回られるとジリ貧になりやすい。

長射程または高速ジャブの連打で理論的には釘付けにできる(はず)。

経験豊富な選手ゆえに思わぬ引き出しを開けてくる可能性もあるが、

攻略手段の第一感は徹底的なジャブ攻撃。

勤勉かつ冷静でゲームプランに忠実なボクサーなら面白みに欠けながらも、

あっさりコントロールできるような気がする。

もし長谷川がこの新チャンピオンに挑戦すればどうなるか。

中盤以降にムキになって打ち合ってKO負けするだろう。